Предисловие редактора (ALT-F13): Как правило, исследование комплектующих у профессионального обозревателя идет по накатанной схеме – установил в тестовый стенд, прогнал ряд тестов в соответствии с методикой, поразгонял, вытащил, сфотографировал, написал отчёт, положил девайс пылиться на полку, взял следующий. Однако, если автор подходит к железке не с позиции простого ремесленника-хардверного журналиста, а относится к объекту тестирования с энтузиазмом и вкладывает в работу нечто большее, чем просто время и опыт, то порой достигается невероятный результат. И вместо традиционного (качественного, всестороннего, но просто информационного) обзора из-под пера выходит могучий трактат, раскрывающий все аспекты эксплуатации, включая исключительно фанатские вещи. Как правило, для достижения такого уровня итогового материала, обозреватель должен работать с устройством длительное время и по-настоящему «прикипеть к нему душой». За годы существования ModLabs.net лишь две железки удостоились такой чести – это материнская плата ASUS P4P800 и видеокарта NVIDIA GeForce FX 5900 XT. И когда я первый раз читал текст этого материала, я сразу понял, какой девайс займёт почетное третье место (в хронологическом порядке) в списке «Тотальных руководств» на ModLabs.net – плата ASRock 939Dual-SATA2!

Так уж исторически сложилось, что последние пару лет на рынке платформ для процессоров AMD уверенное лидерство занимают чипсеты от NVIDIA, чипсеты же от других производителей не всегда могут похвастаться таким же высоким уровнем быстродействия, и, зачастую, оверклокерскими способностями.

Вопрос выбора материнской платы – дело вкуса. Тут многое зависит от суммы, с которой потенциальный покупатель-оверклокер готов расстаться, личного предпочтения среди брендов, разгонных и скоростных характеристик продукта. Зачастую покупается лучшее из того, что есть у всех или большинства, побаловать же себя экзотикой решится не каждый опытный человек. В большинстве случаев такой подход при выборе материнской платы – вполне оправданный, но не бывает правил без исключений.

Теперь же снова поговорим о старом добром Socket 939: да, мы с Вами уже находимся на пороге массированной экспансии платформы под процессоры AMD с новым конструктивным исполнением - Socket AM2, которое «несет в себе очередные архитектурные улучшения, поддержку памяти класса DDR2…» и т.п. Все ждали от любимого производителя процессоров чего-то хорошего, качественного, успешного, быстрого. А получилось ли? Пока объемных сравнительных тестирований в Сети не так много, но, судя по первым результатам, новые процессоры очень мало выигрывают у своих более старых собратьев. Если тенденция не изменится (на время забудем о конкурирующих решениях от Intel), смысл апгрейда в рамках архитектуры К8 ставится под сомнение. Придётся снова продавать не такие уж и старые, но уже потерявшие в цене процессор, материнскую плату, и искать новые, также приспособленные к разгону. Это – время. Это – финансовые вложения. Для кого-то (как и для меня) – это нежелание расставаться со старой доброй памятью, особенно если в Вашем компьютере приютились хорошие, отборные модули, а не какой-нибудь noname. Поэтому процессоры семейства Socket 939 и материнские платы под них ещё рановато списывать со счетов.

Эта статья задумывалась и писалась уже довольно давно, ещё когда Socket AM2 был даже не на горизонте, а в далёком тумане. Но так сложилось, что вышла она только сейчас. За довольно длительный период времени автору удалось детально изучить практически все аспекты рассматриваемого ныне продукта, что приближает обзор к наиболее полным и подробным руководствам о том, что, как и когда надо делать с любимой материнской платой.

На закате эры Socket 939 в качестве флагманской платформы AMD, судя по многочисленным обзорам, оверклокерских альтернатив семейству nForce 4 почти не видно. Предпоследнее поколение плат на базе чипсетов основного конкурента, т.е. ATI, (Radeon Xpress 200 CrossFire) во внимание брать не стоит - материнские платы на нём получились относительно медленными, и, поскольку только некоторые производители осилили выпуск соответствующих продуктов, то в довесок ещё и нераспространенными, а улучшенный топовый CFX3200 вышел откровенно недешевым и тоже пока не получил широкого распространения. Но раз уж мы затронули тему экзотики в системном блоке – то постараемся ее развить и познакомить Вас с творением всем хорошо знакомой компании

ASRock – дочернего предприятия ASUSTeK.

Как известно, ASRock материнских плат на NForce 4 Series не делает. Наверно, чтобы не составлять ненужную конкуренцию материнской компании. Тем не менее, мощнейший R&D-отдел ASRock постоянно старается создавать интересные и порой очень экзотические продукты, которые в конечном счете для покупателя становятся привлекательными ещё и благодаря ценовому позиционированию на рынке. Такие стремления отчасти хороши – бюджетные платы всегда пользуются спросом среди экономных пользователей (лишнее тому доказательство – если верить новостям, платы ASRock в общей доли ASUSTeK за прошлый год составили 20% от всех финансовых поступлений, и это при их стоимости в среднем в 2 раза меньше плат, продаваемых под брендом ASUS), но зачастую по тем или иным причинам не могут порадовать энтузиастов.

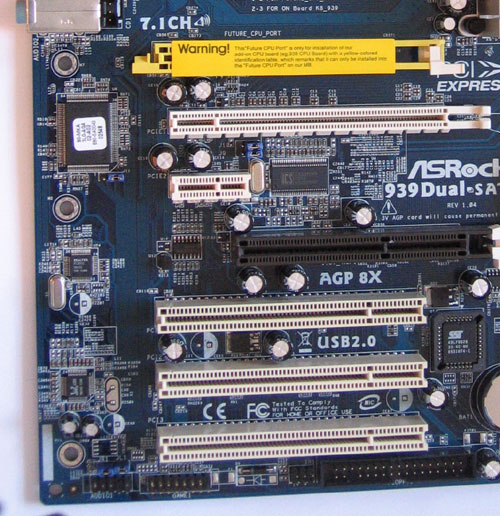

Что можно и чего нельзя добиться на сверхбюджетной плате под Socket 939 от ASRock на весьма интересной связке ULi M1695 + ULi M1567 производства компании ULi (одна из последних разработок ещё тех времен, когда она не была куплена гигантом NVidia), мы попробуем разобраться в сегодняшнем материале про ASRock 939Dual-SATA2. Почему именно эта плата? Ещё в момент ее появления на рынке обозреватели рапортовали о ее непревзойденном оверклокерском потенциале и отличной производительности. Кроме того, плата обладает настоящим AGP-разьемом, что в сочетании с низкой стоимостью в то время резко уменьшало затраты на апгрейд – можно было оставить старую видеокарту, не боясь того, что на новой материнке скорость ее работы значительно упадёт или вообще возникнут проблемы с совместимостью.

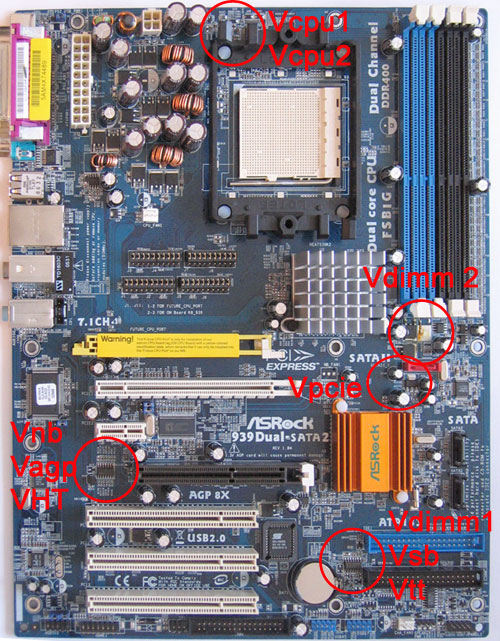

Спецификации ASRock 939Dual-SATA2

Как уже было сказано, материнская плата основана на связке чипов - северном ULi M1695 и южном ULi M1567. Вот примерная структурная схема 939Dual-SATA2:

Спецификации – неординарные и довольно интересные. Помочь их Вам изучить призвана эта таблица:

Как видите, порой плата обладает стандартными для большинства данного типа продуктов характеристиками, а иногда отличается совершеннейшей экзотикой. К таковой следует отнести Future CPU Port, внешний SATA-II контроллер, относительно качественный звуковой кодек. Одна из главных особенностей платы состоит в том, что на ней присутствует настоящий (да-да, именно настоящий, а не псевдо) AGP-разьем, реализованный с помощью южного моста, и такой же настоящий PCI-E x16, реализованный на базе северного. Просто идеальный вариант для тех, кто ещё не успел распрощаться со своей старой видеокартой и по тем или иным причинам делать этого не хочет. Также есть возможность создания мультимониторной конфигурации, с выводом изображения на 4 дисплея (по 2 – с AGP и PCIE видеокартами), которая ввиду технических возможностей автора проверена в деле не была.

Более детально изучать многочисленные изюминки ASRock 939Dual-SATA2 предлагаю дальше, по ходу знакомства с ней.

Упаковка и комплектация

Плата поставляется в традиционной для производителя упаковке в зеленых тонах с изображением сверхзвукового самолёта неведомого поколения (упаковка – стандартная для всей серии плат Dual производства ASRock, различить модель можно по внешним наклейкам) и изюминки платы – участка текстолита с AGP-слотом:

Внутри коробки взгляду открывается весь скудный комплект поставки без каких-либо излишеств, что, учитывая стоимость платы, никакого удивления не вызывает:

- руководство пользователя;

- диск с драйверами;

- специальный проволочный крючок для удобства работы с перемычками, расположенными на плате;

- переходник питания для SerialATA-дисков;

- SATA-кабель;

- один IDE- и один FDD-кабель;

- заглушка на заднюю панель корпуса.

Осмотр

Перед тем, как непосредственно знакомиться с самой платой, скажу, что мне в руки попала ревизия 1.04. Чем отличаются другие ревизии и каково их общее число – лично мне неизвестно, сайт производителя не сообщает этой информации, в форумах нет никаких упоминаний, но, скорее всего, если и были какие-то изменения, то носили они в большей степени косметический характер.

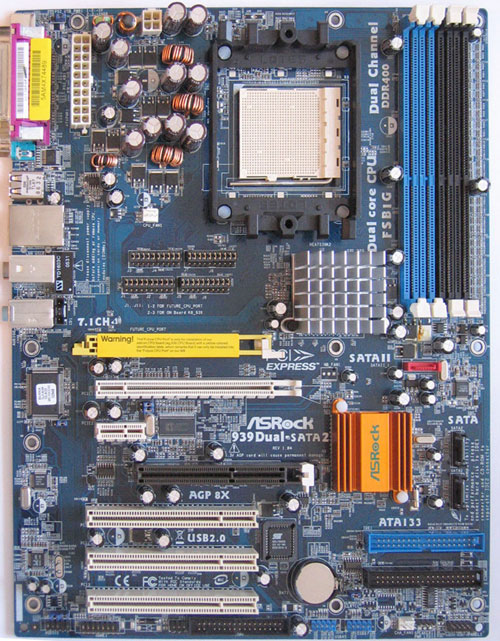

Сама плата выполнена на традиционном для ASRock синем текстолите:

Формат платы – ATX (305x244 мм). Расположение элементов стандартное. Процессорный разъем расположен в верхней части платы.

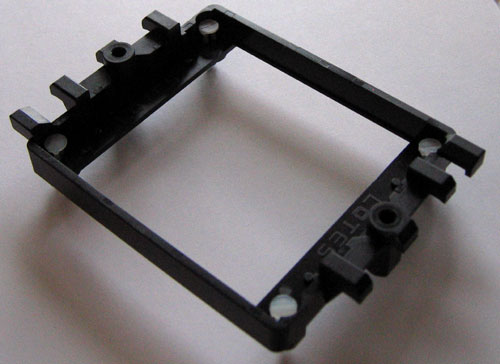

При этом следует упомянуть нетрадиционную крепежную пластину, которую производитель использует на всех своих материнских платах.

Крепится она с помощью четырех пластиковых штырьков. Для того, чтобы отделить ее от платы, потребуется эти самые штырьки вытолкнуть с обратной стороны платы (никогда не пытайтесь вытянуть их за шляпки – во первых, у Вас ничего не получится, кроме как испортить товарный вид, и, во-вторых, как следствие, потеряете гарантию).

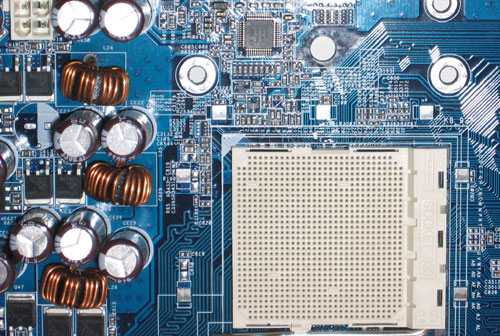

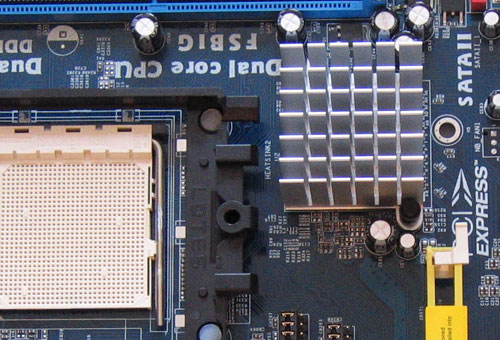

Довольно близко к процессорному разъему расположены конденсаторы системы питания и радиатор северного моста, что может помешать установке габаритных кулеров.

Разъемы питания расположены по возможности ближе к процессорному, на краю платы, что, в принципе, удобно для сборщиков. Немного странным выдается тот факт, что, несмотря на заявленную поддержку самых мощных и современных двухьядерных процессоров, на плате установлен 20-пиновый разъем, по современным меркам уже изрядно устаревший.

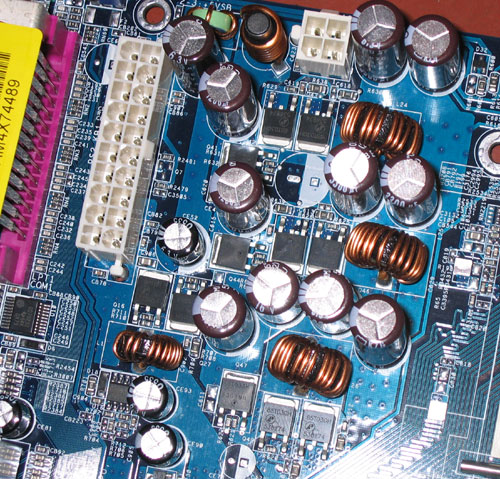

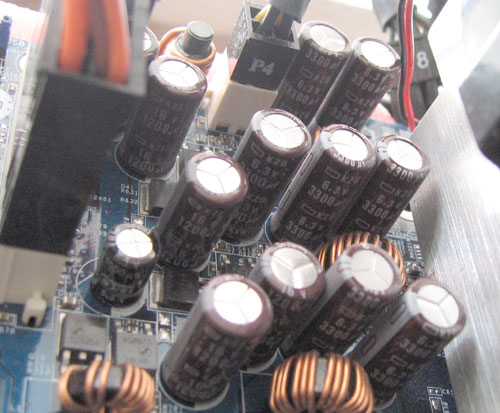

Система питания – трехфазная. Использованы конденсаторы на 3300 мкФ (общим количеством 6 штук), 1500 мкФ (1шт.), 1000 мкФ (3шт.) по линиям 5 В и 3.3 В и 4 штуки на 1200 мкФ неизвестного мне производителя в линии 12 В (следует отметить, что качество конденсаторов, однако, особого сомнения не вызывает – аналогичные часто ставят на платы ASUS). Плата – просто подарок любителям всяческих модификаций: даже в системе питания процессора (и не только), есть пустующие места под конденсаторы.

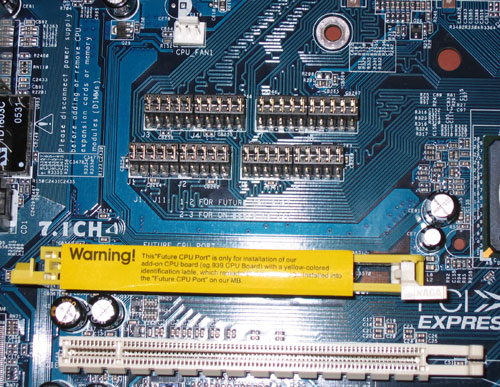

На плате присутствует всем хорошо знакомая, и, как сказал бы кто-то, бесполезная разработка ASRock, именуемая Future CPU Port, который предназначен для апгрейда с помощью специальной платы, позволяющей установить в систему процессоры нового поколения под Socket AM2. Переключение между установленными процессорами (если Вы купите вышеуказанную дочернюю плату) осуществляется с помощью двух рядов не очень удобных перемычек (правда, с помощью крючка, идущего в комплекте, сделать это не составит особого труда):

Таким образом, каждый владелец данной материнской платы может купить дочернюю плату (стоить она должна в районе 30-35 долларов), и на собственной системе испробовать быстроту и преимущества Socket AM2 процессоров.

Радует то, что разъем PCIEx16 под видеокарты размещен посредине платы – массивная система охлаждения не будет мешать установке каких-либо плат в слоты PCI, коих на данной плате, как и на всех остальных современных разработках, немного – всего 3.

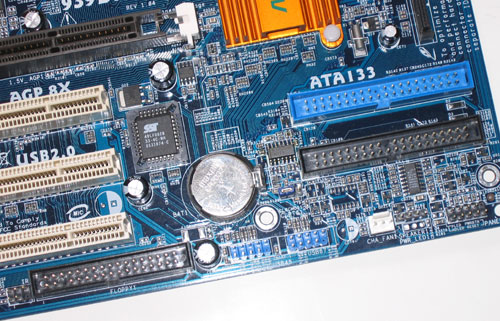

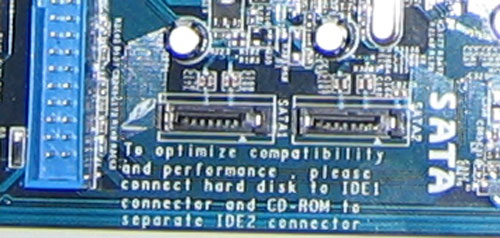

Разъемы для IDE расположены немного неудобно в нижней части платы. У кого-то может вызвать нарекания расположение разъема для FDD – он затаился в самом низу платы, под PCI-разъемом. Цветовая кодировка коннекторов отсутствует.

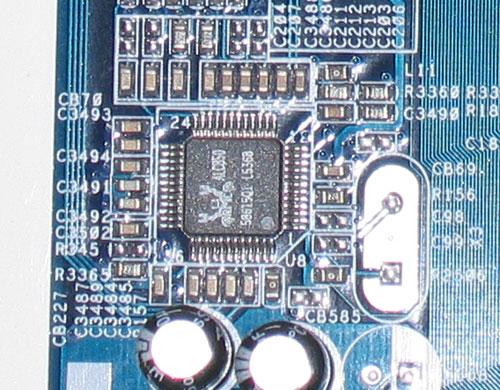

Северный и южный мосты закрыты радиаторами. На некоторых форумах при обсуждении рассматриваемой платы проскакивали сообщения, что производитель в поздних ревизиях может использовать не те чипы, что заявлены, а их более дешевые варианты (хотя куда уж дешевле). Для того, чтоб отбросить всяческие сомнения, снимаем радиаторы и удовлетворяем собственное любопытство:

Всё в порядке, разработчики из ASRock не разочаровали нашей веры в их честность.

Хороший тепловой контакт радиаторов с микросхемами мостов обеспечивает термопаста, по своим свойствам похожая на отечественную КПТ-8 или корейскую Zalman, нанесённая тонким ровным слоем.

Для установки памяти в двухканальный режим следует поместить планки в слоты одного цвета. Немного не понравилось то, что они расположены попарно, а не через один, как на платах некоторых других производителей.

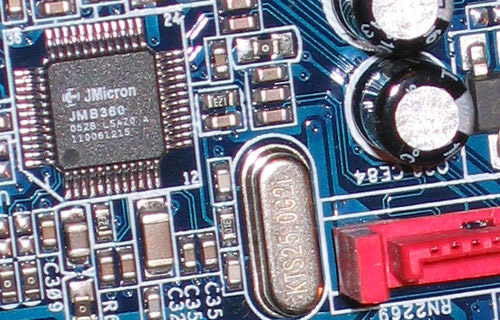

Отдельно пару слов надо сказать о поддержке стандарта SATA-II. Контроллер от JMicron, предназначенный для подключения одного жесткого диска, на серийной десктопной плате – нечастый гость. Правда, следует отметить, что подобным решением на момент выхода статьи уже пользуются некоторые другие производители, например, EPoX.

Помимо того, ещё два порта стандарта SATA-I для подключения HDD реализованы силами южного моста.

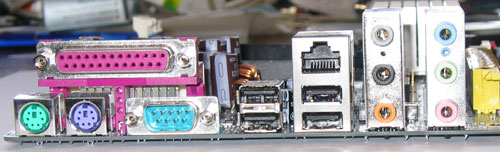

Задняя панель платы стандартна для продуктов производства ASRock – порты для подключения клавиатуры и мыши, расположенные только так, как могли их разместить инженеры этой компании, один COM, один LPT, 4 USB-прота и сетевой разъем. Кстати, он – один из признаков экономии средств при производстве данной платы: на нем нет диагностических светодиодов, что, в принципе, не страшно, но как-то не по-современному.

Звук на плате реализован посредством довольно качественного кодека Realtek, ALC850.

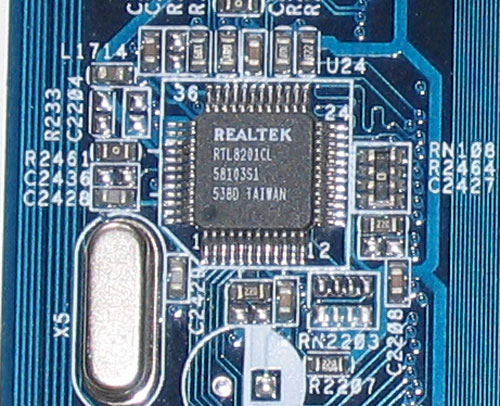

За 10/100 MBit сеть ответственный PHY-кодек производства того же Realtek, RTL8201.

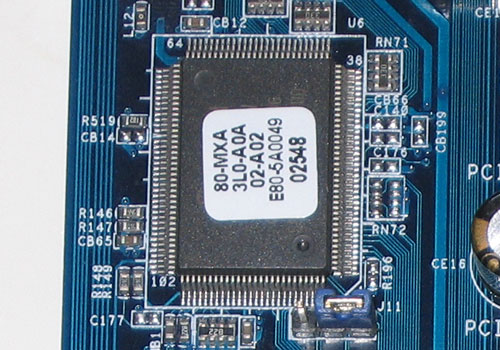

Системный мониторинг осуществляет чип Winbond W83627HF.

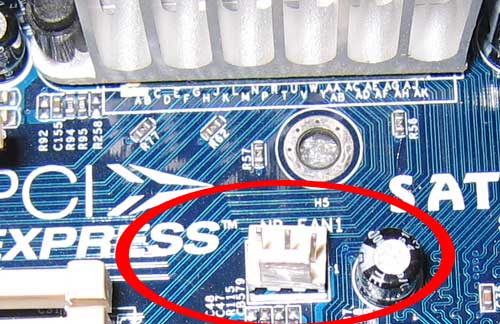

Плата позволяет подключить только два вентилятора (один из них – процессорный), что откровенно мало. Место под третий разъем есть в районе северного моста, но оно не распаяно (тем не менее, питание 12 В на этот разъем подается и для любителей модификаций не составит особого труда допаять недостающий коннектор).

Также пользователь может подключить ещё 4 USB-разъема с помощью брекетов, которых в комплекте не наблюдается.

В целом, дизайн платы вызывает положительные впечатления (кроме расположения IDE и FDD разъемов) и, поскольку массивных кулеров я не использовал, проблем с установкой тех или иных устройств у меня лично не возникало. Однако, если Вы захотите использовать Zalman CNPS7700 или подобные по габаритам продукты – не мешало бы убедиться в их совместимости с 939DUAL-SATA2.

Настройки BIOS

BIOS данной материнской платы основан на микрокоде от AMI. Сразу следует сказать, что под 939Dual-SATA2 есть довольно много версий официальных прошивок, и немного меньше

неофициальных, позволяющих преодолеть некоторые глюки родных.

Мне попалась плата с версией BIOS Р1.20. Первый же старт с процессором A64 3200+ (Venice E4, он же – «обрубок» ядра Manchester) принёс разочарование – наша героиня сообщила, что таковых не знает, и напрочь отказалась загружаться и выполнять какие-либо другие действия: после сообщения типа “Fatal system error…” о какой-либо работе можно было забыть. Проблема легко решается путём прошивки более свежей версии BIOS. Впоследствии при использовании другого процессора она была заменена на Р1.40 и Р1.50, позже были проверены Р1.60 и Р1.70, также использовались неофициальные версии (ocwbeta1, 2, 3 и 4), подправленные народными умельцами.

Настройками сам BIOS не блещет, но всё по порядку. При старте плата показывает текущую версию прошивки, название модели платы, тип установленного процессора и его реальную частоту, объем установленной памяти, а также выводит список IDE и SATA-I/SATА-II устройств, если такие имеются.

В общей закладке – фактически всё то же, только немного более детально.

В закладке

Advanced расположены практически все интересующие нас настройки. О них – по порядку.

В разделе

CPU Configuration можно выбрать способ разгона процессора – синхронно или асинхронно со слотом для PCIE-видеокарты, или не разгонять ничего и оставить всё, как есть. В официальных версиях BIOS диапазон выбора частоты тактозадающего генератора довольно скудный – от нестандартных 140 до 300МГц, шина PCIE видеокарты может меняться в пределах от 100 до 150 МГц:

В неофициальных прошивках ocwbeta1 и ocwbeta2 диапазон частоты тактозадающего генератора сместился в рамки от 200 до 400МГц:

Также доступно изменение множителя материнской платы и напряжения на процессоре с шагом 0,025В от минимального 0,8В и до «потолка»:

Последний показатель очень скудный – максимум составляет всего 1,45В, чего для серьезного разгона даже самых новых ревизий ядер AMD Athlon 64/X2 явно недостаточно.

В этом же разделе доступно изменение некоторых параметров работы памяти. Так, можно установить режимы 200 MHz (1:1), 166 MHz (5:6), 133 MHz (2:3) и Аuto. К сожалению, только в неофициальных версиях биоса доступен параметр 100 MHz (1:2).

Также есть возможность управления основными таймингами – Вы можете изменять следующие параметры:

- CAS Latency (tCL),

- Active-to-Precharge Delay (tRAS),

- RAS-to-CAS Delay (tRCD),

- RAS Precharge Time (tRP).

Доступно пользователю и регулирование параметра Command Rate (1Т/2Т). Также выставлять автоматически или вручную можно значения Read Preamble value и Async Latency value (два последних в старой версии прошивки не были замечены).

Отдельно хочется сказать пару слов по интересному пункту Flexibility Option. Играясь с настройками платы, иногда я не мог понять, почему частота памяти у меня оказывалась совсем не такой, как ожидалось и требовалось, и могла принимать какие угодно низкие значения. Как выяснилось, этот параметр – своего рода аналог Auto для частоты памяти, вне зависимости в какой режим работы (DDR-400, DDR-333, DDR-266) Вы ее поставите, поэтому лучше сразу ставьте его в режим Disabled.

В закладке

Chipset Settings доступны следующие возможности:

- Включение/выключение сетевого и звукового контроллеров на плате;

- Опции, которые определяют параметры работы AGP-видеокарты: Aperture Size, Data Rate и FastWrites;

- Изменение множителя шины HyperTransport, ее «ширины»;

- То же для множителя шины, связывающей северный и южный мосты, ее «ширину»;

- Настройки режима работы PCIE видеокарты;

- Регулирование напряжения на памяти;

- Оставшиеся неопределёнными параметры HTTtoPCI Bridge Decode Scheme и Gated Clock Function.

Особое внимание следует уделить параметру CPU-NB Link Speed, который имеется в этой же вкладке. Фактически он и есть тем самым множителем шины HyperTransport, только под другим именем, и выставляется сразу в мегагерцах: 2х=400 (МГц), 3х=600 (МГц), 4х=800 (МГц) и т.д.

Понятно, что для значительного разгона по шине данный параметр следует установить в значение 600 – меньше не надо, а при больших значениях и частотах тактозадающего генератора свыше 330 МГц (например, НТ=330х4, где 330 – частота тактозадающего генератора, а 4, он же 800 в данном пункте биоса – множитель НТ) система не всегда была стабильна или попросту не загружалась. Аналогично выставляется значение для шины, связывающей южный и северный мосты (параметр NB-SB Link Speed). CPU-NB Link Width и NB-SB Link Width могут принимать значения 8 или 16 бит.

У параметра DRAM Voltage есть три значения – Auto, Normal и High, за которыми кроются скромные 2,6 (за двумя первыми) и 2,7 В (для High). Этого откровенно мало для хорошего разгона даже отборной памяти.

Опция PCIE1 Turbo Mode, скорее всего, автоматически выставляет некоторое значение скорости шины PCIE видеокарты, однако в процессе исследований разницы между различными ее установками выявлено не было.

К сожалению, я не смог найти описаний параметров HTTtoPCI Bridge Decode Scheme и

Gated Clock Function, и для чего они служат – неизвестно.

Производителем заявлена поддержка Cool’n’quiet, однако подтверждения ее работоспособности в процессе тестирования выявлено не было.

Все остальные настройки BIOS – вполне стандартны, тут и комментировать ничего не надо.

Зато хотелось бы отметить просто нулевую информативность закладки с мониторингом на 939Dual-SATA2 – такого скудного раздела я никогда ещё не видел (плата умеет отслеживать только температуру процессора и показывает напряжение на нём, плюс три основных напряжения от блока питания). Говорить о том, что 939Dual-SATA2 не умеет управлять оборотами 2-х вентиляторов, которые можно к ней подключить, думаю, нет смысла – как будто ожидалось другое...

Отдельно считаю должным предупредить Вас о некоторых трудностях, которые могут возникнуть при перепрошивке BIOS. Так, с самого начала решено было обновить его с базовой версии Р1.20 до чего-то более нового, в связи с непониманием нашей героиней процессоров степпинга Е4 ядра Venice/Manchester. Ясное дело, что обновлял я сначала официальную версию. После проверки Р1.40, Р1.50 и Р1.60 на разгон оказалось, что прошить более старую оверклокерскую ocwbeta1 или ocwbeta2 не удается по той простой причине, что в момент прошивки с дискеты плата задает может и не глупый, но неуместный вопрос примерно такого содержания: «Уверены ли Вы, что хотите прошить более старую версию BIOS вместо более новой, которая есть на данный момент? Для продолжения нажмите Enter, для выхода – Esc». Всё вроде правильно, но соль в том, что в это время клавиатура полностью отключается и нажать что-либо становится просто невозможным. В то же время, прошивальщик из-под Windows разработан только для версий Р1.40 и выше (образ BIOS в него интегрирован). Так что мне пришлось незаурядно помучиться с перешивкой того, что действительно нужно настоящему оверклокеру, и в конце концов прибегнуть к помощи программатора.

Поэтому будьте бдительны: первым делом, если хотите достичь хороших результатов разгона на ASRock 939Dual-SATA2, прошейте неофициальный BIOS и обратно с них не переходите. Официальные прошивки, вплоть до относительно новых Р1.60 и Р1.70, не позволяют плате разгоняться до частот тактозадающего генератора свыше 274МГц (хотя не бывает правил без исключений: известны единичные случаи работы платы при частоте оного, равной предельным 300МГц для официальных версий)!

Рай для фанатов: вольтмоддинг ВСЕГО

Думаю, что каждому уважающему себя оверклокеру, если он захочет приобрести ASRock 939Dual-SATA2, напряжений, выдаваемых платой, будет явно маловато. Но вольтмоды никто не отменял, и в этом разделе я расскажу о том, как повысить граничную планку параметров многих видов питающих напряжений, причём не только тех, которые доступны для управления из BIOS. К сожалению, на программном уровне в оверклокерских версиях прошивок, как уже было сказано раньше, повышение напряжения на процессоре или на памяти реализовано не было. Поэтому придётся Вам брать паяльник в руки и действовать самому. Но перед началом процедуры напомним о повышенной опасности подобных действий – путём публикации традиционного disclaimer и отказа от гарантий.

Disclaimer

Все перечисленные модификации ни в коем случае не являются прямым руководством к действию! Всё, что Вы делаете – Вы делаете на собственный страх и риск.

Ниже приведено описание изменений, успешно внесенных в конструкцию ASRock 939Dual-SATA2 командой ModLabs.net. Каждый из модов проверен на работоспособность и в нашем случае помог достичь желаемого результата. Никакие претензии по поводу неработоспособности платы или иных компонентов ПК после проведения модификаций не принимаются — любые проблемы означают наличие на определенном этапе вашей собственной ошибки. Ни лично автор, ни администрация не несут ответственности за какие-либо последствия в результате вмешательства в систему питания памяти, процессора или любых других компонентов материнской платы ASRock 939Dual-SATA2, описанных в данном руководстве. Мы также не можем обещать того, что итоговый результат у всех будет столь же удачным, в связи с различием в потенциале конкретных экземпляров.

ВНИМАНИЕ! Вольтмоддинг, если его заметят, стопроцентно отменяет всякие гарантийные обязательства. Поэтому, делать все надо максимально аккуратно, тогда есть приличный шанс, что в случае отказа устройства можно будет не менее аккуратно все отпаять.

Приступать к вольтмоддингу можно только в том случае, если выполнены требования ВСЕХ нижеперечисленных пунктов:

- вы четко представляете себе, что будете делать;

- вы не менее четко представляете, зачем вы это делаете;

- вы умеете делать тонкую работу паяльником;

- вас не пугает потеря гарантии;

- вы выжали максимум из своего компьютера, но хотите большего;

- все другие методы разгона исчерпаны.

Не забывайте, что повышение напряжения вызовет повышенный нагрев компонентов материнской платы. Чтобы избежать неприятностей, позаботьтесь об улучшении охлаждения ии компонентов!

Перед проведением всех модификаций обязательно убедитесь, что сопротивления резисторов выкручены на максимум сопротивления!

Ну что, страшно? На самом деле, не так страшен чёрт, как его малюют – только два предыдущих абзаца действительно напоминают даже опытным киберниндзя, рыцарям припоя и канифоли, об опасностях, подстерегающих их в процессе продвижения по Пути вольтмоддинга. Всё остальное из написанного в данном разделе лишь надёжно избавляет автора от претензий не столь умелых любителей бесплатной производительности.

Ингредиенты

Для осуществления всех модификаций необходимы следующие ингредиенты:

- собственно пациент, т.е. ASRock 939DUAL-SATA2;

- мультиметр;

- паяльник с жалом потоньше (оптимальный вариант – 25Вт);

- подстроечные (желательно многооборотные) или переменные резисторы сопротивлением 10кОм – 5шт, 20кОм – 1шт; 1кОм – 1шт; 50кОм – 1шт;

- тонкие соединительные провода (желательно медные многожильные).

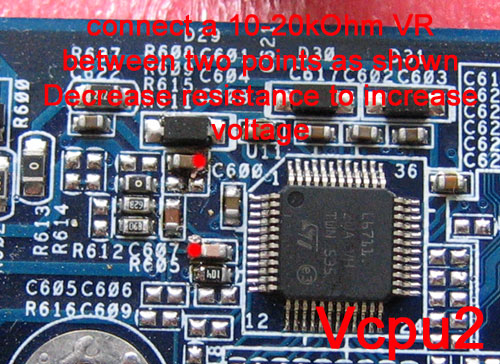

Вольтмод питания процессора

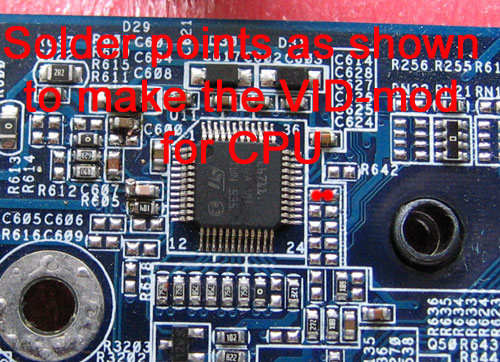

Выдаваемым напряжением на процессоре «заведует» микроконтроллер L6711 от ST Microelectronics. Найти его можно возле верхнего края материнской платы. Сделать вольтмод системы питания процессора можно двумя способами. В любом случае для удобства модификации желательно снять крепежную рамку вокруг процессорного сокета.

1. Первый вариант вольтмода.

Максимум, который способен выдать данный контроллер – 1,55 В при модифицировании так называемых VID-кодов (что такое VID-mod и с чем его едят, более подробно можно почитать, например,

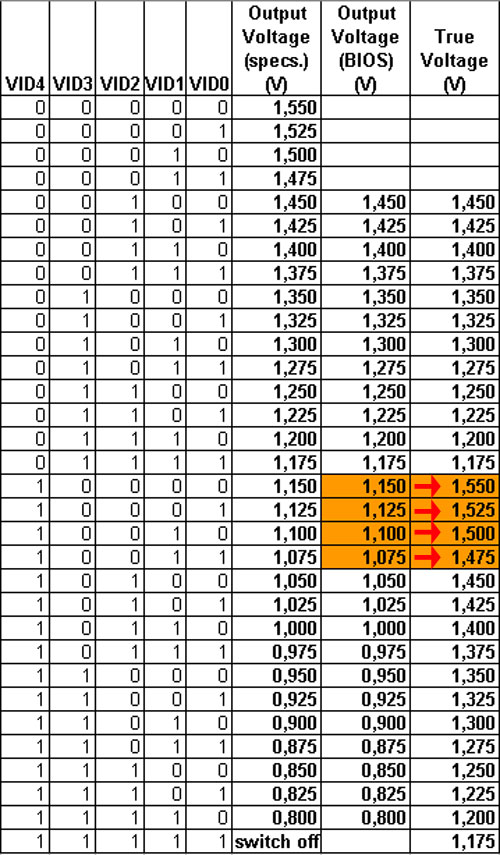

здесь). Для отслеживания значений VID в нашем случае применяется набор из пяти позиций. Выдаваемое напряжение можно определить из таблицы:

Сами значения VID-0, VID-1, VID-2, VID-3, VID-4 изменяются посредством BIOS материнской платы. К сожалению, значения VID для установки напряжения выше 1,45 В там отсутствуют. Для того, чтобы «научить» плату выдавать побольше напряжения на процессор, нужно запаять перемычку (или просто замкнуть контакты токопроводящим лаком/клеем – кому как удобнее), как показано на рисунке:

Теперь, вне зависимости от того, какие значения VID-4 будет устанавливать BIOS материнской платы, оно в замкнутом состоянии всегда будет равняться нулю. Таким образом, при установке, примером, значения 1,150 В мы получим реальные 1,550 В. Фактически, при установке в BIOS Setup любого значения напряжения на процессор от 0,8 до 1,15 В мы получим прибавку, равную +0,4 В.

С одной стороны, это хорошо – мы сможем получше разогнать процессор, которому не хватает напряжения для работы на более высокой частоте. С другой же теряется возможность установки низких напряжений для работы процессора на номинале или при пониженной частоте – для создания тихого системного блока с пассивным радиатором на процессоре, или же с минимальным обдувом. Хотя, думаю, мало кто покупает процессоры и материнские платы под Socket 939 для работы на низких или номинальных частотах. Если уж такое случилось и Вам нужно маленькое тепловыделение – не делайте вольтмод.

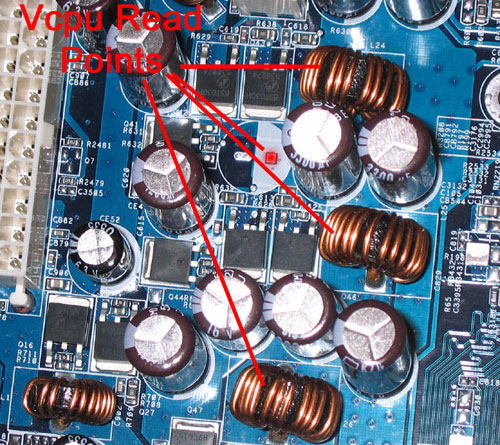

Контроль напряжения мультиметром возможно осуществлять мультиметром в точке, указанной на рисунке, и «верхних» контактах силовых дросселей, отмеченных красным, а можно полагаться на точность системного мониторинга:

В моем случае оказалось, что плата немножко (на 0,02-0,03 В) занижает реальный показатель процессорного напряжения.

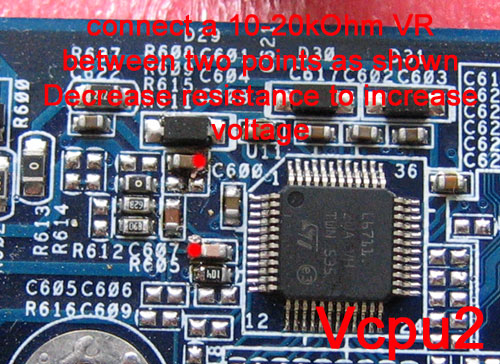

2. Второй вариант вольтмода.

Если для хорошего разгона Вашего процессора требуется напряжение, большее, чем 1,55 В – не беда. Существует ещё один вариант модификации системы его питания. Для этого нам понадобятся переменный резистор сопротивлением 20 кОм (для особо экстремальных сразу подойдёт и 10 кОм), паяльник, мультиметр и прямые руки. Выкручиваем резистор на максимальное сопротивление и паяем один контакт к левой стороне детальки, расположенной неподалеку от микроконтроллера, и именуемой C607 (это конденсатор), и правой стороне аналогичного SMD-конденсатора C600. Для правильности пайки сверьтесь с картинкой:

Путем уменьшения сопротивления добиваемся роста напряжения на требуемую величину (при этом в биосе следует выставить максимально возможное напряжение – 1,45 В). Для того, чтобы добраться до 1,68 В, мне понадобилось уменьшить сопротивление резистора до 5,75 кОм. После определения этой величины в Вашем случае переменный резистор можно заменить постоянным, а уменьшение напряжения регулировать посредством BIOS Setup – просто к заданной величине, выбранной вручную, следует добавлять ту, на которую Вы увеличили подаваемое на процессор напряжение посредством этого мода.

Вот такими нехитрыми манипуляциями можно существенно увеличить верхнюю планку подаваемого на процессор напряжения на 939Dual-SATA2. Думаю, величины 1,7-1,75В с головой хватит даже для экстремального разгона. Верхний предел же зависит только от Вас!

Внимание! Никогда не делайте два вольтмода одновременно во избежание подачи на процессор слишком высокого напряжения и непредвиденной порчи компонентов Вашей системы!

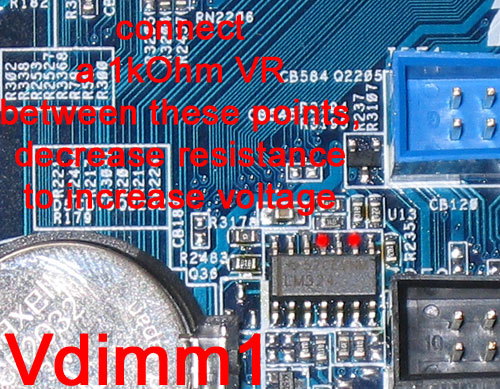

Модификация напряжения на памяти

Лимит в 2,7 В явно недостаточен для хорошего разгона даже самых отборных модулей памяти, способных работать на высоких частотах при относительно низком напряжении. Для того, чтобы его обойти, существуют несколько возможностей.

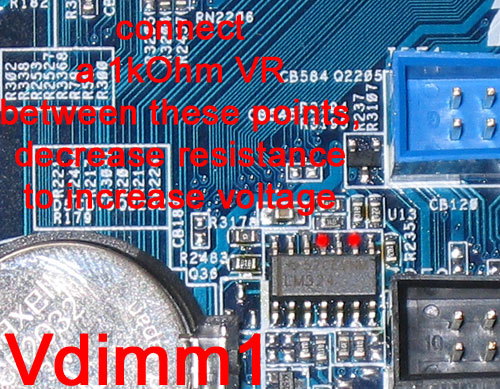

1. Первый вариант.

Первая из них – возможность плавной регулировки напряжений. Для этого ищем хорошо знакомый тем, кто ранее занимался вольтмоддингом видеокарт, стабилизатор LM324, который находится около IDE-разъемов. К его ножкам №9 и 11 следует припаять переменный резистор сопротивлением до 1 кОм:

Можно, конечно, и больше, но тогда Вам же будет труднее регулировать подаваемое на память напряжение, поэтому особенное внимание уделите выставлению изначального сопротивления. Так, резистор сопротивлением 500 Ом дает возможность поднять напряжение примерно на 0,25 В. То есть в режиме «Normal» мы получим 2,6 В + 0,25 В = 2,85 В, а в “High” – соответственно 2,95 В. Максимум, который можно выжать данным способом – подача на память 3,05 В, при попытке дальнейшего увеличения срабатывает защита от перенапряжения. Для достижения указанной отметки Вам потребуется резистор сопротивлением около 300 Ом. Меньшие сопротивления паять нежелательно, т.к. напряжение выше не поднимется, а возможность чему-то навредить возрастает.

Для тех, кому 3,05 В мало, есть ещё две возможности.

2. Второй вариант.

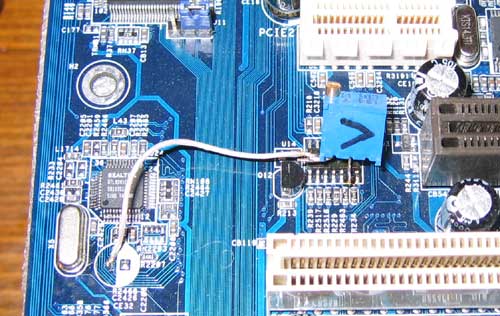

Одна из них – это запайка перемычки, как показано на рисунке ниже. Контакт, отмеченный зелёной рамкой, позволяет замерить напряжение непосредственно на памяти, а на площадке, обведённой красным, изначально присутствует напряжение в районе 3,2-3,3 В – в зависимости от качества Вашего БП. Соединив нужные области, мы получим эти самые «в районе 3,2-3,3 В»:

Этого уже более-менее достаточно для разгона любимых многими модулей памяти на чипах Winbond или же более экстремального разгона на чипах других производителей. Если Вы собрались сделать именно этот вариант вольтмода – пожалуйста, уделите внимание кусочку проволоки, который будете использовать в качестве перемычки – он не должен быть слишком тонким, ведь память в работе может потреблять значительный ток – до нескольких ампер, особенно если установлена пара модулей.

Категорически запрещено использование токопроводящего лака или клея – возможен некачественный контакт и перегрев токопроводящего вещества, а как следствие – мелкие или большие неприятности.

3. Третий вариант.

Третий способ – подача напрямую в точку, отмеченную на рисунке-схеме вольтмода на 3,2 В зелёным цветом, напряжения от линии 3,3 В блока питания (для дальнейшего увеличения – с дополнительным вольтмодом БП), или от самодельного стабилизатора – например, аналога OCZ DDR-Booster. Опять же, как и в вышеописанном моде на 3,2 В, уделите особое внимание качеству использованных проводников и пайки их к контактной площадке.

Рецепты оптом

Думаете, на этом все модификации для ASRock 939Dual-SATA2 закончились? Как бы не так! Существует ещё целый ряд модов, позволяющих поднять те или иные напряжения и теоретически/практически добавить плате стабильности в работе или увеличить ее разгонный потенциал. Все моды делались лично автором и проверены в работе.

Для более удобной ориентации во всем разнообразии модификаций предлагаю ознакомиться с «картой вольтмодов» для материнской платы ASRock 939Dual-SATA2:

Ниже рассмотрим весь список, с подробным описанием и иллюстрациями.

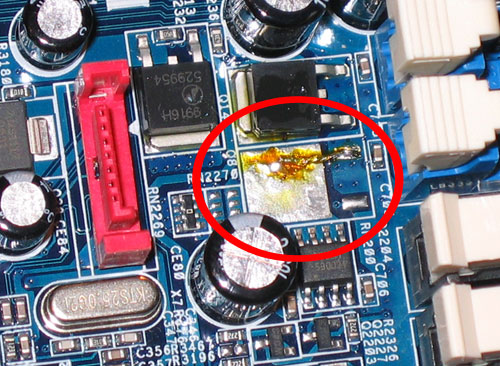

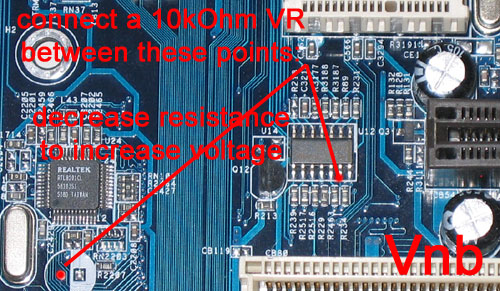

Vnb – напряжение питания северного моста

Увеличение данного параметра благотворно сказывается на разгоне шины HyperTransport. Для мода потребуется переменный резистор сопротивлением 10 кОм. Ищем стабилизатор LM324 в районе между краем платы и слотом AGP, паяем один контакт резистора к 2 ноге стабилизатора, другой – к общему проводу (в моем случае им оказалось пустующее место под конденсатор):

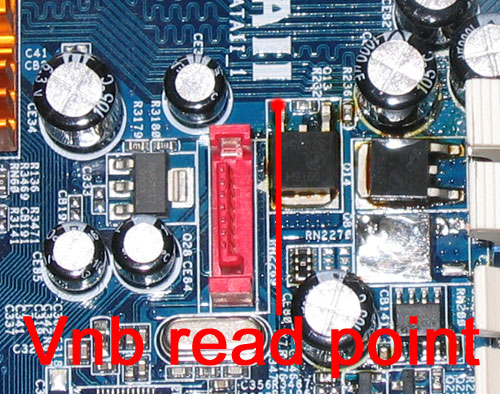

Замерять напряжение следует на одной из ножек мосфета в этом районе:

Изначальное напряжение – 2.0В.

Довольно компактно и качественно, не мешает установке AGP-видеокарты и плат расширения в PCI слоты, при этом позволяя регулировать напряжение в нужный момент.

Vsb – напряжение питания южного моста

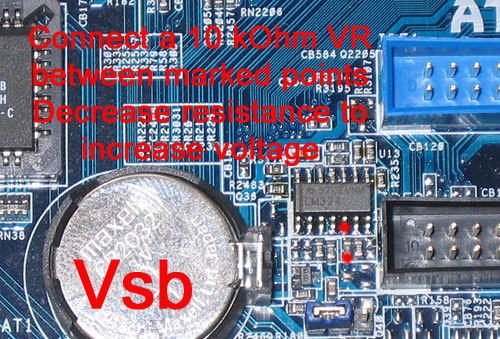

Оно регулируется тем же стабилизатором, который отвечает за питание памяти. Для повышения данного напряжения необходимо припаять переменный резистор сопротивлением 10 кОм к точкам, показанным на рисунке, и понижением сопротивления добиться увеличения напряжения (изначально оно составляет 1.8 В):

Измерить напряжение можно на ножке маленького транзистора в районе нижнего правого угла радиатора южного моста:

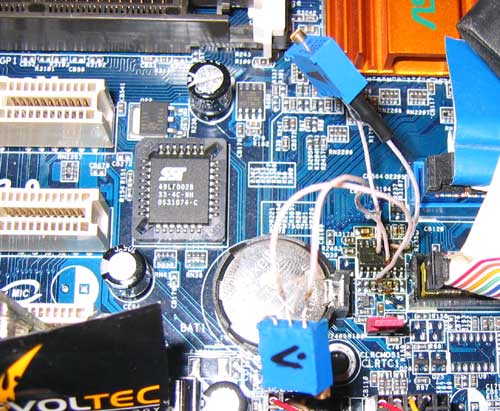

Вот так выглядит район нужного нам стабилизатора с осуществленными вольтмодами для повышения напряжения на памяти (Vdimm1) и южном мосте:

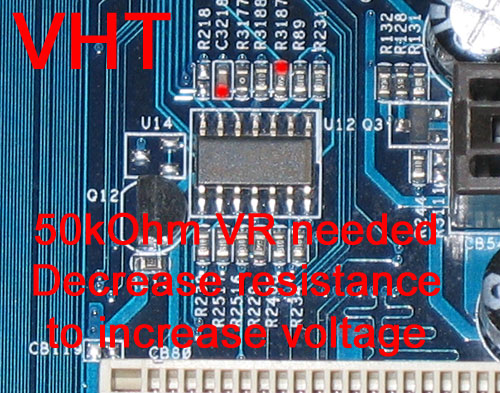

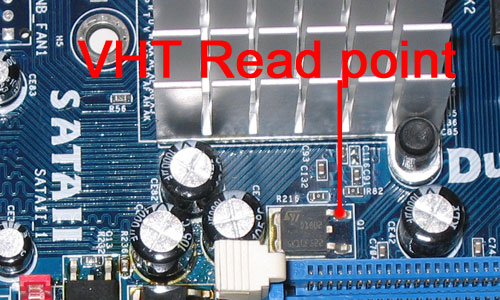

VHT – напряжение шины HyperTransport

Увеличение этого параметра должно способствовать ее разгону. В некоторых случаях, возможно, поможет разгону самого процессора. Вольтмод выполняется с использованием 50 кОм резистора, который следует припаять, как показано на рисунке:

Уменьшением сопротивления регулируется поднятие напряжения. Замер его осуществляется здесь:

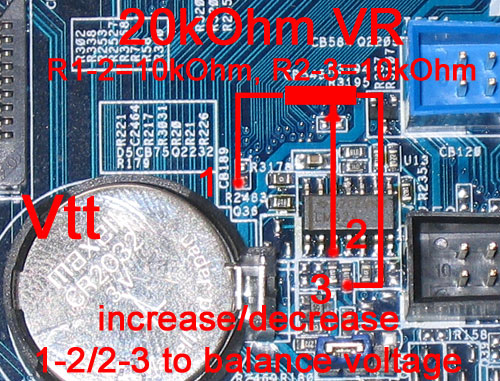

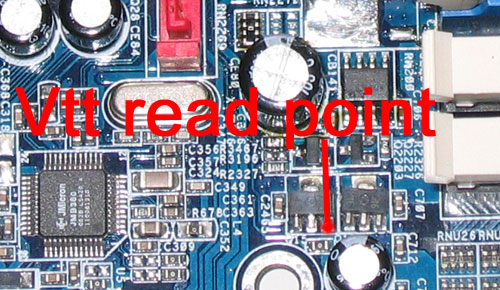

Vtt – опорное напряжение памяти

Оно должно составлять ровно половину от основного напряжения, подаваемого на память. Иногда возникает необходимость его балансировки для улучшения стабильности и повышения частоты работы памяти. В таком случае вооружаемся 20 кОм переменным резистором, выставляем «переменный» вывод в центральное положение – так, чтоб между ним и любым из двух крайних выводов было сопротивление, равное половине сопротивления резистора, то есть 10кОм. Теперь главное – не перепутать выводы:

Паяем «средний» вывод к точке «2», как показано на рисунке, а два оставшихся – к точкам «1» и «3». Замер напряжения производить тут:

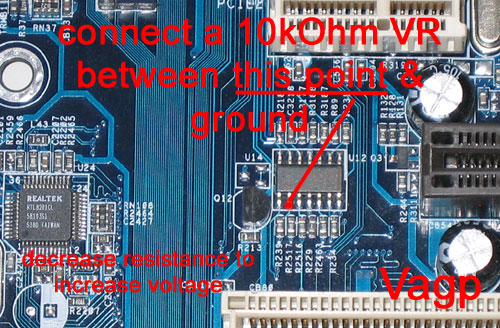

Vagp – напряжение питания шины AGP

мод, возможно, позволяющий увеличить предел стабильной работы шины AGP, однако надобность его проведения вызывает сомнения. Для проведения модификации следует припаять один вывод переменного резистора на 10 кОм к 6 ноге микросхемы LM324 (той же, которая регулирует напряжение, подаваемое на северный мост) и общему проводу. Мониторинг напряжения осуществлять в точке, указанной на рисунке:

Номинальное напряжение составляет 1.5-1.55 В.

Vpci-e – напряжение питания шины PCI-Express

То же, что и Vagp, только для видеокарты под PCI-Express X16. Для осуществления мода ищем маленький транзистор прямо под коннектором для SATA-II винчестера, на котором будем измерять напряжение, а сразу около него – резистор, к которому подпаиваем переменник на 20 кОм.

Всем, кто сделает, или только собирается делать такие модификации, предлагаю обсудить их и оставить свои отзывы, а также заметки о результатах проведенной работы

в ветке конференции по обсуждению данной материнской платы.

Пока этим «скромным» перечнем известные мне модификации напряжений 939Dual-SATA2 заканчиваются.

Модификация конденсаторов (cap mod)

Также следует отметить, что любители более глубоких трансформаций могут приложить руки к конденсаторам системы питания процессора, которые расположены на плате – как в части установки емкостей в пустующие места, так и до замены тех, что есть, на более емкие и качественные:

Охлаждение системы питания

Можно во избежание неприятностей в процессе разгона установить радиаторы на силовые транзисторы. Хотя следует отметить, что они греются намного меньше аналогичных на таких материнских платах, как, например, DFI LanParty/UT NF4 Series или Abit AN-8 Series, изначально снабженных радиаторами (данный пример привожу из-за того, что именно с такими платами я лично сталкивался и знаком очень хорошо, Вы перечень можете продолжить). В простое, на невысоких частотах процессора при его полной загрузке транзисторы преимущественно холодные, но при серьезном разгоне (даже в случае с одноядерными, я молчу о двухядерных экземплярах или их обрезках) и прогреве процессора специализированными утилитами палец держать более трех-пяти секунд можно с большим трудом.

Дополнительный разъём для вентилятора

Также выше упоминалась возможность распайки дополнительного коннектора для питания вентилятора в районе северного моста. Сказано – сделано:

Теперь от него питается корпусной вентилятор с авторегулировкой оборотов (напомню, что напряжение на вентиляторе не регулируется и составляет 12 В).

Если подводить итог по данной части статьи, то следует отметить относительную простоту основных вольтмодов на ASRоck 939Dual-SATA2, и широчайшее поле для последующих модификаций всевозможных питающих напряжений. Если проводить параллели с автомобильной индустрией, то эта плата является аналогом культовых в тюнерских кругах Honda Civic и VW Golf.

Подготовленный пользователь может сделать самый простой мод системы питания за 10-15 минут (это со временем, затраченным на выкручивание материнской платы из корпуса и возвращение ее обратно), а для максимального разгона есть немало интересных вариантов модификации различных питающих напряжений, которые в некоторой степени способны улучшить разгонный потенциал рассматриваемой материнской платы.

Конфигурация тестового стенда

Для проверки реальных оверклокерских возможностей ASRock 939Dual-SATA2 был собран тестовый стенд, состоящий из следующих компонентов:

- Процессор: AMD Athlon 64 3000+ (Venice E3), Socket 939;

- Охлаждение: СВО (три ватерблока; помпа Eheim 1048; радиатор Airplex EVO 360 со 120мм вентилятором Foxconn);

- Оперативная память: 2x512 MB TwinMos DDR400 (remarked Winbond UTT CH-5, -AA4T);

- Видеокарта: Sapphire Radeon X800 GTO2 (R480, 16p @ 590/1300 MHz);

- Блок питания: be quiet! Dark Power 600W ATX 2.2;

- Жёсткий диск: 120GB ATA-100 Hitachi (7200 RPM);

- Приводы: DVD-ROM TSST SH-D162C, DVD-RW NEC ND-3520A;

- Операционная система: Windows XP Professional SP1

По компонентам следует отметить, что тестовый процессор способен на стабильную работу на частоте 2997 МГц (333*9) при напряжении питания 1,65В, и спокойно грузит Windows на частотах свыше 3 ГГц (но стабильности нет). Его проверка на разгон до этого тестирования выполнялась на материнской плате Abit AN8-V.

Память без ошибок способна работать в синхроне при таймингах 1,5-2-2-5, напряжении 3,2 В на частоте 240-250 МГц.

Разгон на практике

Для начала следует отметить, что плата точно устанавливает заданную частоту тактозадающего генератора на номинале:

Проверка на разгон выполнялась в несколько этапов.

Первый из них – безо всяческих модификаций. Напомню, изначальная версия биоса – Р1.40. Память ставим в режим DDR-133. В таких условиях плата прекрасно и без малейших нареканий покоряла частоту шины, равную

274 МГц. Интересно также отметить, что при установке значения чуть пониже – 272 МГц, плата реально работала на 270 МГц. Для кого-то, может, этот результат является достаточным, но не для меня.

Были проведены самые простые, описанные выше вольтмоды процессора и памяти, и в обязательном порядке прошит биос версии ocwbeta2. Как показала практика, в моем конкретном случае плате было глубоко начхать на поднятия напряжения на других ее компонентах. Эти несложные манипуляции привели к тому, что плата без экстремальных стараний осилила феноменальную и для многих кажущуюся невероятной частоту

390 МГц (память при этом работала как DDR-100, множитель шины был понижен до значения НТ=2):

При этом радиатор северного моста ничем не обдувался и грелся вполне сносно. Обдув его вентилятором разгонный потенциал платы в таких условиях не изменил.

Существуют, однако, нередкие случаи, когда материнская плата при отличных результатах разгона при малых множителях процессора оказывается весьма плохой при высоких. В нашем случае причин волноваться нет:

ASRock 939Dual-SATA2 отлично справилась с разгоном до стабильного предела в заданных условиях нашего экземпляра процессора.

Как вывод по этой части – продукт, рассматриваемый нами, отлично подходит для серьезного разгона любых процессоров в исполнении Socket 939 (после проведения вольтмода, конечно). Насколько же хорошо у платы с производительностью – предлагаю ознакомиться в следующей части статьи.

Производительность

Для проверки материнской платы в работе были проведены несколько синтетических и не только тестов. Все тесты прогонялись по 3 раза, результат усреднялся.

Для сравнения использовалась материнская плата DFI NF4 LP UT (nForce 4), остальные компоненты тестового стенда (за исключением процессора – вместо него использовался Athlon 64 3200+ (Venice E4)) остались без изменений.

Изначально планировалось протестировать и сравнить производительность при различных сочетаниях частоты тактового генератора и памяти, однако результат соотношения во всех случаях оказался одним и тем же. Поэтому решено было остановиться на частоте процессора в 2400 МГц (240х10, HT=4), память при этом работала в синхроне, на частоте 240 МГц при таймингах 2-2-2-5, 1Т:

Для начала посмотрим, какие дополнительные тайминги выставляет для памяти автоматически плата на базе связки чипов ULi:

И какие – конкурент (на DFI NF4 LP UT память была установлена в оранжевые слоты):

Теперь перейдём непосредственно к сравнению производительности.

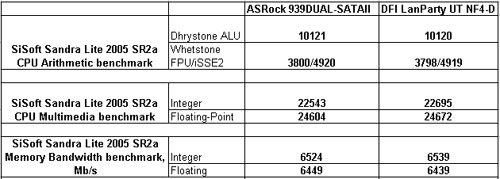

SiSoft Sandra Lite 2005 SR2a - синтетический тест, позволяющий оценить примерную производительность процессора (поскольку мы сравнивали один и тот же процессор в тех же условиях на разных материнских платах, его можно использовать как один из показателей продуктивности разных платформ):

Как видно, в синтетике и процессор, и память на обоих платформах примерно равнозначны, разница не достигает даже одного процента.

SuperPi, 8M: небольшой бенчмарк, интенсивно используемый для проверки быстродействия системы (в основном – центрального процессора) во всём мире, говорит нам, что расчёт числа Pi с точностью до 8М знаков после запятой происходит быстрее на nForce 4, и разрыв в 13с (5мин 32с против 5мин 45с) – хоть немного, но вполне ощутимый.

Archieving, WinRAR 3.0 Вполне реальное приложение. Для проверки скоростных возможностей исследуемых платформ было решено «сжать» видеофайл объемом 366Мб. Результаты – на диаграмме:

Как видите, как и в SuperPi, есть некоторое преимущество материнской платы DFI LP UT NF4-D, но оно снова очень мало.

Производительность подсистемы жёстких дисков ввиду технических ограничений удалось оценить лишь для IDE HDD. Оценка производилась с помощью тестового набора из популярного пакета PC Mark 2005.

Как не странно, этот синтетический пакет однозначно говорит, что преимущество – на стороне продукта от ASRock! Честно говоря, такого большого разрыва я не ожидал, и результат был проверен несколько раз, но не изменился. Что ж – чипсеты ULi на самом деле не так плохи, какими их мог бы «нарисовать» неопытный пользователь!

Производительность видеокарт с разъемом PCI-E x16 оценивалась с помощью двух популярных полусинтетических бенчмарков. При этом всё их настройки оставались на дефолтном уровне, настройки драйверов – на оптимальное соотношение «качество/производительность».

Скоростные возможности AGP-слота

Это отдельная тема, ведь он – одна из изюминок платы, остающаяся таковой даже безо всяких модификаций детища ASRock. Для того, чтобы сравнить обеспечиваемые южным мостом ULi M1597 скоростные показатели с возможностями других решений, для которых AGP – неотъемлемая часть платформы, был собран другой тестовый стенд (указаны только компоненты, отличающиеся от основного).

- Процессор: AMD Sempron 2600+, Socket 754;

- Материнская плата: DFI LanParty UT NF3-250Gb;

- Видеокарта: PowerColor Radeon 128Mb 9800SE@PRO

Чтобы лишить плату 939Dual-SATA2 некоторого преимущества в виде двухканальности, решено было ограничиться использованием одного модуля памяти.

Оба процессора работали на частоте 2000 МГц (250х8), память выставлена как DDR-166, основные рабочие тайминги – 2-2-2-5, 1Т; остальные параметры, определяющие работу памяти, выставлялись по умолчанию. Видеокарта была слегка разогнана, до частот 400/700МГц.

Вспомним, какова

разница в производительности для процессоров с различным размером кеша второго уровня (для синтетических игровых тестовых пакетов она составляет 2-3% между процессорами со 128 и 512кб кеш-памяти второго уровня), и мысленно прибавим максимально возможную потерю из-за урезанного кэша процессора AMD Sempron 2600+ платформе на базе NForce3-250Gb.

Иногда – полный паритет, иногда – платформа с процессором Socket 939 впереди, и даже если вспомнить о незначительном влиянии кэша второго уровня – факт есть факт: ASRock 939Dual-SATA2 действительно оборудована производительным слотом AGP, не ограничивающим скорость видео карт.

Подводя итоги, следует отметить, что плата от ASRock на базе чипсета ULi по производительности сравнима с конкурентами на nForce 4, где-то совсем чуть-чуть опережая их, где-то – проигрывая, но разница столь непринципиальна, что ей можно пренебречь или списать на погрешности измерений. У инженеров-разработчиков 939Dual-SATA2 получился продукт, который обладает не только отменным разгонным потенциалом, но и производительностью, сравнимой с лучшими представителями семейства плат под Socket 939 на лидирующих конкурирующих чипсетах.

Выводы

Честно говоря, после первого знакомства с платой я был немного разочарован ее оверклокерскими возможностями. Но разочарование длилось около полдня. Мое отношение к ASRock 939Dual-SATA2 начало кардинально меняться после использования модифицированных прошивок, а с последующими модификациями системы питания платы ощущение того, что в руках у меня качественный и добротный продукт, обладающий завидным разгонным потенциалом, с каждым тестовым прогоном усиливалось.

Несмотря на все эти слова похвалы, я ни в коем случае не агитирую Вас тут же бросать всё и бежать в магазин, как и не убеждаю в том, что мои выводы должны совпадать с Вашими. Чтобы более трезво оценить ситуацию, следует выделить положительные и отрицательные черты нашей сегодняшней героини.

Плюсы:

- очень низкая цена;

- высочайший разгонный потенциал;

- отличная стабильность в разогнанном состоянии;

- наличие настоящего полноскоростного AGP-слота;

- возможность модернизации системы путём использования дочерней платы с разъемами под процессоры Socket AM2 и память DDR2;

- производительность – не хуже, чем у плат на чипсетах семейства nForce 4;

- отсутствие дополнительного шума – благодаря использованию пассивных радиаторов на северном и южном мостах, которых в общем хватает для комфортной работы на номинале и в разгоне;

- возможна реализация мультимониторного вывода изображения – с помощью PCI-E, AGP и PCI видеокарт;

- приличное расстояние от PCI-E x16 до PCI-слотов – ни один из последних не будет заблокирован большой системой охлаждения PCIE-видеокарты;

- поддержка интерфейса SATA-II;

- качественное исполнение самой платы;

- большое количество всевозможных модификаций системы питания различных компонентов, преимущественно несложных для повторения.

Минусы:

- официальный BIOS не годится для серьезного разгона;

- необходима модификация системы питания различных компонентов;

- очень скудные настройки BIOS;

- даже на их фоне выделяется минимальная информативность раздела Hardware Monitoring;

- неудобное расположение слотов для IDE- и особенно FDD-устройств;

- морально устаревший 20-пиновый разъем питания.

К остальным моментам, ввиду стоимости и изначального позиционирования данной платы, придираться не вижу смысла. Разве что хотелось бы видеть 24-штырьковый разьем питания – для обеспечения большей «прочности» при разгоне, может FireWire на борту, и это, пожалуй, все… Собственно, что-то подобное уже существует на рынке в виде

ASRock 939SLI/SLI32-eSATA2, однако такие платы лишены AGP-слота.

Общий вердикт – весьма неоднозначный продукт. В базовом варианте, без всевозможных вмешательств не годится для истинного оверклокера, бренд и чипсет – тоже вроде не подарок, ведь не делают почему-то именитые производители плат на нем. С другой стороны, прибегнув к серии несложных модификаций, мы получаем первоклассный продукт со всеми возможностями для разгона, часто опережающими аналогичные показатели большинства материнских плат на nForce 4, при этом не уступая им в производительности.

Лично у меня ASRock 939Dual-SATA2 ассоциируется с очень вкусной конфеткой, завернутой даже не в один, а в несколько некрасивых фантиков. И купитесь Вы на них или на то, что внутри – не знаю. Также как и ответы на вопросы, нравится ли Вам эта плата, нужна ли, - дадите Вы сами.

К неоспоримым плюсам продукта от ASRock следует отнести то, что у потенциального покупателя есть возможность сэкономить кой-какие деньги и на материнской плате, и на видеокарте – если кого-то до сих пор устраивает старый-добрый Radeon 9800SE@PRO или даже GF4 MX440 и нет желания с ним расставаться.

А уж при соответственном подходе к ней ASRock 939Dual-SATA2 Вас точно не разочарует!

Смотря в будущее, фанатам продуктов AMD следует дождаться полномасштабных тестов производительности платформы AM2 и сравнения ее со старшим собратом, использующим процессоры в конструктивном исполнении Socket 939, а там уже решать – делать апгрейд или нет. Может, именно ASRock 939Dual-SATA2 поможет Вам сохранить старую, но отличную память на чипах Samsung TCCD, Winbond BH-5/BH-6 или других, хорошо разгоняющихся, добиться впечатляющего уровня производительности и разгона процессора, ну, и кого мучит ностальгия - поставить парочку мировых рекордов на AGP-видеокартах (ведь сомневаюсь, что этот интерфейс получит дальнейшее применение на новых продуктах)? ;)

Мою же задачу – всестороннее ознакомление общественности с весьма интересным и оригинальным продуктом, надеюсь, я выполнил в полной мере.

Справочная литература

При подготовке статьи в какой-то степени были использованы следующие материалы (всем, кто всерьез заинтересовался материнской платой ASRock 939Dual-SATA2, рекомендую с ними по возможности ознакомиться):

Напоследок хотелось бы выразить благодарность

Олегу aka Schtuzer’y за предоставленный процессор AMD A64 Venice E3 3000+, благодаря которому был осуществлен первый апдейт BIOS и проведена первая серия тестов, а также Ивану aka StirlitZ’y – за финансовую и моральную поддержку.