Периферия

Подписаться на эту рубрику по RSS

Обзор обновленного комплекта дистанционного управления компьютером от IRLink

Рубрика: ПериферияДата: 02/04/2007 16:04:11

Введение

Несколько месяцев назад мы познакомили читателей с одним из продуктов российской компании IRLink, позволяющим управлять компьютером дистанционно с помощью любого доступного пульта. Рассмотренный комплект порадовал неплохой функциональностью, демократичной ценой. Правда, у него есть свои минусы и недоработки. Сегодня мы рассмотрим обновленный комплект дистанционного управления компьютером и попробуем разобраться, чем же он отличается от старой версии, провел производитель работу над ошибками или нет, дополнил ли стандартный набор чем-то интересным. Но обо всем - по порядку.Для начала не лишним будет напомнить, какие именно продукты рассматриваемого плана есть у IRLink. Это – "внешний" и "внутренний" варианты комплекта дистанционного управления компьютером. Первый существует только в одном формате, и наш предыдущий обзор был посвящен именно ему. Второй представлен большей разновидностью – в зависимости от выбранного типажа возможна установка в 5,25" или 3,5" отсеки системного блока, а сам продукт доступен в двух цветовых исполнениях (для черных и белых корпусов).

Конечно, стоит упомянуть о существовании изделий с двумя вариантами подключения – через USB или COM-интерфейс, но последний практически утратил свою актуальность.

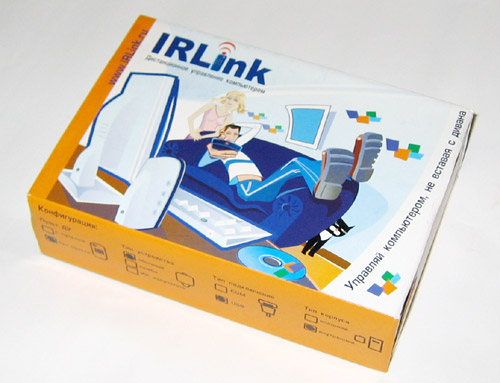

Осмотр

В данном обзоре будет рассмотрен "внутренний" вариант комплекта дистанционного управления компьютером, рассчитанный на подключение через USB-интерфейс.Продукт, который попал к нам на тестирование, поставляется в привычной для производителя упаковке, рисунок на которой претерпел лишь минимальные, косметические дизайнерские изменения:

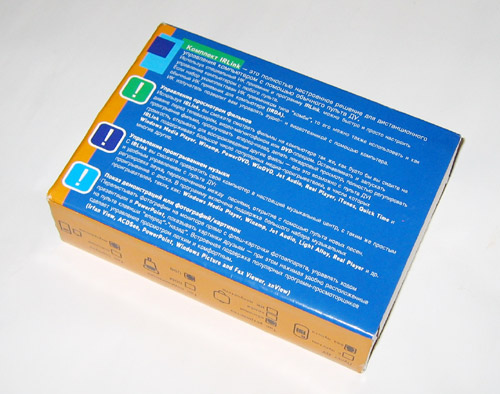

На обратной стороне приведено небольшое словесное описание возможностей устройства:

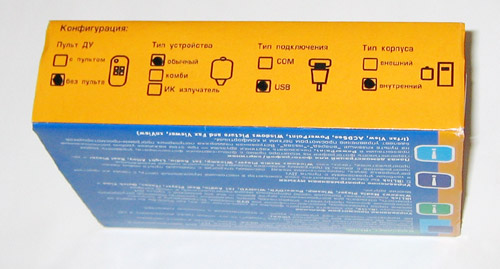

Как и полагается, на коробке указана полная информация о комплекте поставки и варианте исполнения:

В этот раз нам достался вариант без пульта ДУ.

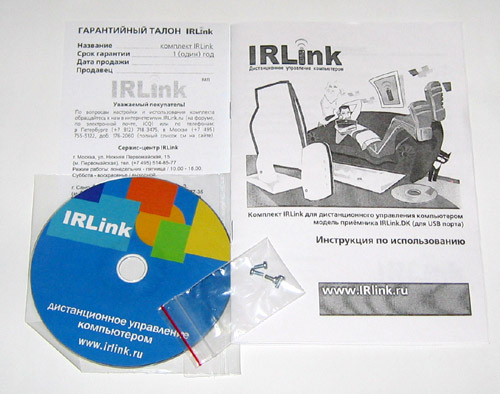

Для начала ознакомимся с комплектом поставки:

Он включает:

- диск с драйверами и необходимым программным обеспечением;

- руководство пользователя;

- гарантийный талон производителя;

- инфракрасный приемник;

- крепежные винты для установки приемника в пятидюймовый отсек системного блока.

Первое, на что мы обратили внимание – руководство пользователя. Именно его не было в рассмотренном ранее комплекте, и мы отметили необходимость наличия такой банальной и в то же время часто необходимой вещи в своих рекомендациях. Как видите, производитель прислушивается к пожеланиям обозревателей и потребителей ;)

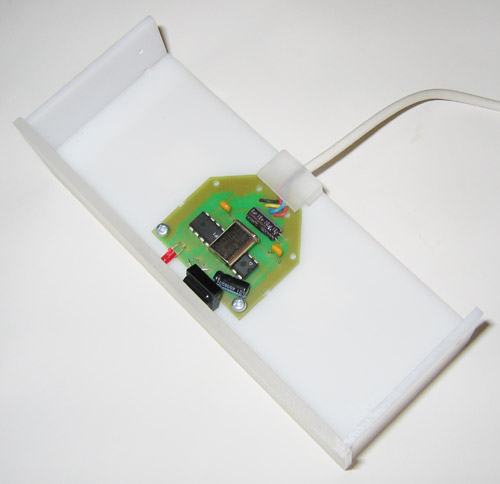

ИК-приемник выполнен в виде заглушки из белого и полупрозрачного матового пластика для 5,25" слота корпуса:

Для его надежной установки в комплекте прилагаются крепежные винты.

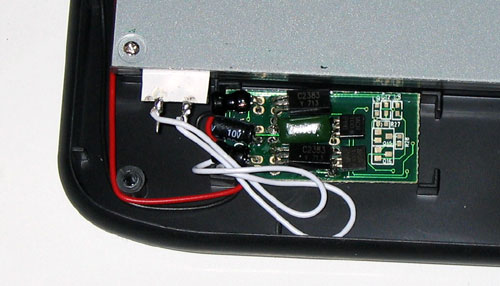

За матовой передней стенкой расположена печатная плата, зафиксированная двумя саморезами:

Снизу есть наклейка, на которую нанесена краткая информация о продукте и его производителе:

Поскольку приемник внутренний, подключается он к соответствующим контактам материнской платы:

Конечно, такой подход в данном случае является наиболее правильным (некоторые устройства, не смотря на установку внутри корпуса, комплектуются традиционными USB-разъемами, которые приходится выводить через заднюю стенку и включать в подходящее гнездо материнской платы). С другой стороны, можно было сделать "колодку", которая занимала бы только один ряд контактов (и, соответственно, один порт), оставляя другой, соседний, свободным. В наше время, когда во многих домах есть не менее десятка устройств, использующих USB-интерфейс для подключения к компьютеру, проблема поиска дополнительных разъемов для подключения становится весьма актуальной.

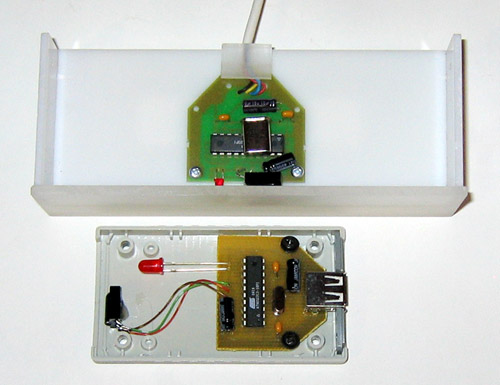

Конечно же, первым делом мы решили разобраться, есть ли какие-то схемотехнические новшества по сравнению с первой версией:

Даже невооруженным глазом видно, что практически ничего в этой части не изменилось. Признаться, огорчило исполнение самого приемника. Нет-нет, с качеством изготовления все в порядке – оно находится на должном уровне. Не понравилось другое: при покупке системного блока другого цвета поменять заглушку нельзя. Придется либо мириться с цветовым несоответствием, либо покупать новый комплект. Конечно, если захотеть, то можно полностью унифицировать внутренний приемник – устройство для установки в 3,5" слоты через салазки, поставляемые в комплекте, при необходимости ставить в 5,25" отсек, и дополнить комплект сменными заглушками разного цвета. Видимо, нюансы производства диктуют свои условия. Однако даже при существующих обстоятельствах сделать взаимозаменяемые черную и белую лицевые панели можно относительно легко, и это – наше очередное пожелание производителю. Думаем, что рядовые потребители, которые решили обзавестись дистанционным управлением компьютером, только поддержали бы такой шаг IRLink.

Наш ИК-приемник, установленный в корпус, выглядит немного простовато, но с этим ничего не поделаешь.

Установка

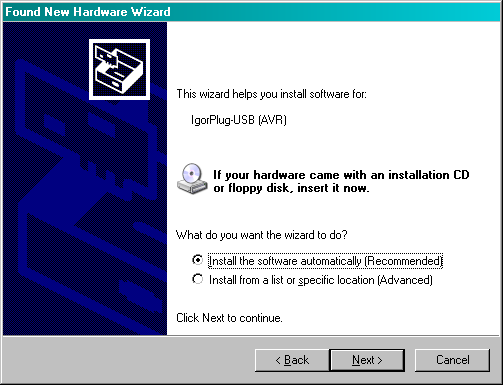

Следующий этап знакомства с устройством – установка в систему. Вот тут и возникли некоторые трудности. Суть их состоит в том, что приемник, подключенный к материнской плате основного тестового компьютера (вначале – D975XB "Bad Axe", затем D975XBX2 "Bad Axe 2") не хотел распознаваться. Не помогла и попытка принудительной установки драйверов, и обновление операционной системы (использовались несколько версий Windows XP SP1/SP2). Первая мысль после всех шаманств и танцев с бубнами – устройство неисправно. Но это еще предстоит как-нибудь подтвердить. В закромах Тестовой лаборатории ModLabs.net удалось найти рассмотренный несколько месяцев назад комплект. Он в свое время не вызвал никаких нареканий, с лёту опознавался системой и работал "на ура". Нашему изумлению не было предела, когда и этот комплект, подключенный к компьютеру, стал отображаться как "неизвестное устройство". Объяснить данный феномен мы не беремся, но со стопроцентной уверенностью можем констатировать аппаратную несовместимость наборов дистанционного управления компьютером от IRLink как минимум с двумя материнскими платами на базе системной логики Intel I975 - D975XBX и D975XBX2. Как обстоят дела с изделиями, использующими те же чипсеты, но от других производителей, пока что сказать не можем.Проверку обновленного комплекта дистанционного управления компьютером от IRLink пришлось провести на музейной достопримечательности, основу которой составляют материнская плата AOpen (Intel 810) и процессор Pentium III (Coppermine) 866 MHz. Первое же подключение не вызвало никаких проблем:

Устройство опозналось именно так, как должно было опознаться ;) Дальше указываем путь к драйверу на диске от IRLink, и система бодро его устанавливает:

Пару секунд – и устройство готово к работе:

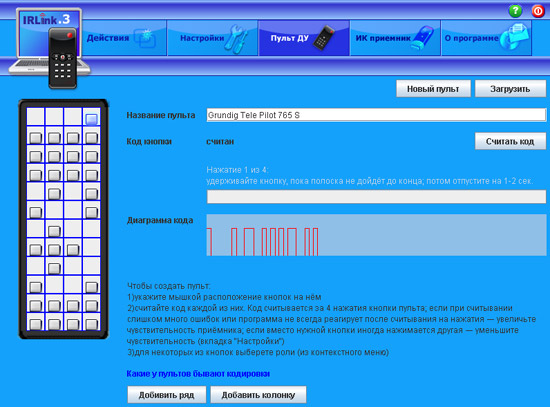

Поскольку наш нынешний комплект попал на тестирование без пульта дистанционного управления, мы использовали GRUNDIG Tele Pilot 765S из более ранней версии набора. Стоит отметить четкое и безукоризненное срабатывание приемника при довольно широких углах направленности ПДУ в пределах одной большой комнаты (~30 кв.м.), о чем сигнализировал красный светодиод, установленный на плате устройства.

Программное обеспечение

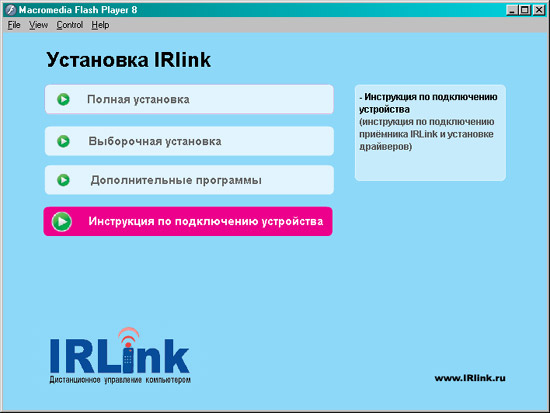

Первым делом после подключения приемника к компьютеру ставим диск с программным обеспечением IRLink в привод:

Довольно симпатичный флешовый автозапуск. Правда, при выборе любого из пунктов нас отправляют на локальную html-страницу, на которой и осуществляется выбор необходимых программных компонентов.

С драйверами, Java и инструкцией по подключению устройства все понятно… Сами понимаете, что последней не было в ранней версии комплекта. Из "родного" программного обеспечения на диске, как и в прошлый раз, присутствуют только две утилиты - IRLink lite и IRLink.3. А что же кроется за кнопкой "Дополнительные программы"? Нажимаем… и мы приятно удивлены – на CD записаны несколько десятков shareware- и trial-релизов разнообразных утилит, с помощью которых можно просматривать видео, листать любимые картинки на компьютере, слушать музыку, и все они могут быть настроены на работу с комплектом от IRLink! Конечно, те же программы можно скачать из Интернета, но радует подобная забота производителя о массовом отечественно пользователе.

В прошлый раз мы рассказывали читателям об основах работы с программным обеспечением от IRLink, поэтому детально останавливаться на этом аспекте не будем. Однако дополнить общую картину несколькими дополнительными фрагментами не помешает.

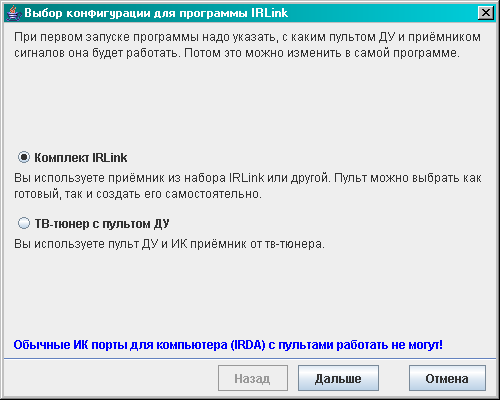

Поэтому устанавливаем на компьютер IRLink 3, запускаем:

Первое, что предстоит выбрать – тип устройства, с которым придется работать. Напомним, что рассматриваемая утилита позволяет управлять программной оболочкой не только с помощью комплекта от IRLink. Для этих нужд можно приспособить любой ПДУ, каким-либо образом подключенный к Вашему компьютеру.

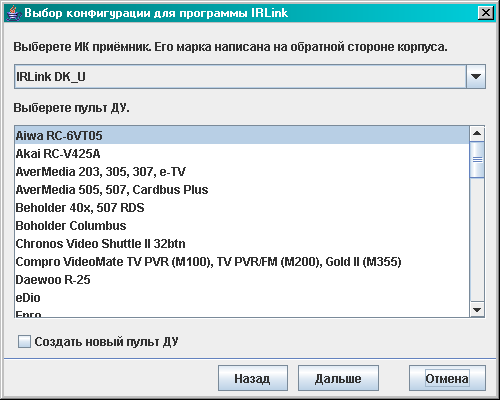

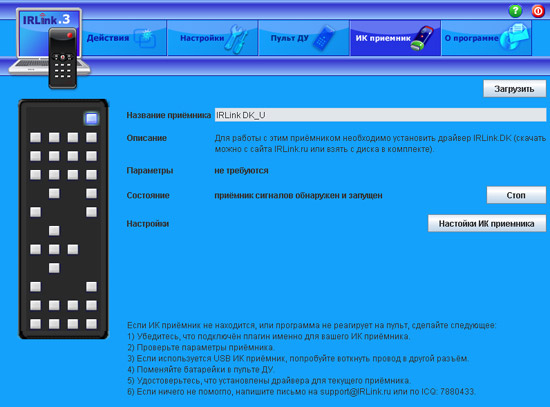

Далее выбираем модель ИК-приемника, с которой нам предстоит работать:

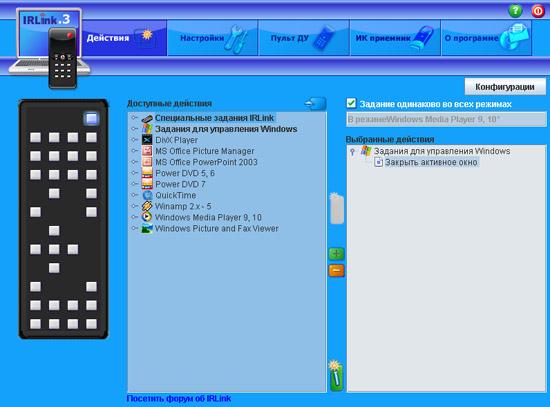

Запускается утилита IRLink.3, которая заранее настроена на управление различными программами при использовании комплекта аппаратного обеспечения от производителя:

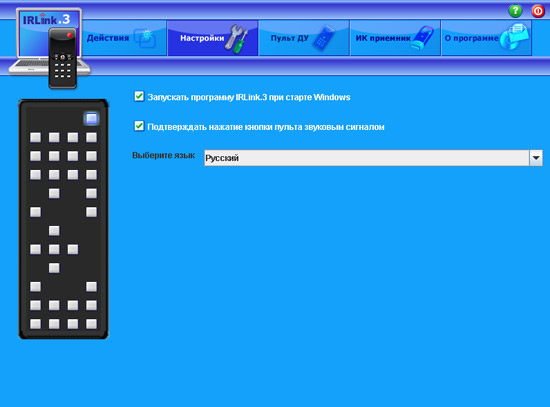

Основных настроек немного, но больше в данном случае и не надо:

Выбор пульта был осуществлен при первом запуске программы, поэтому нет никакой нужды тратить время на дополнительную конфигурацию и калибровку:

Если же Вы будете использовать какой-либо другой ПДУ, отсутствующий в списке изначально поддерживаемых рассматриваемой утилитой, настроить его особого труда не составит. С помощью интуитивно понятных действий в IRLink.3 можно "нарисовать" и необходимым образом запрограммировать любой стандартный и нестандартный пульт дистанционного управления.

В настройках ИК-приемника ничего конфигурировать не придется при условии, что используется стандартный комплект:

Напоследок – традиционный раздел любого серьезного программного обеспечения:

В итоге по софтверной части получаем универсальную, простую в обращении и настройке утилиту, с помощью которой можно осуществлять дистанционное управление компьютером посредством того аппаратного обеспечения, которое поставляет производитель, или же использовать любой подключенный к компьютеру ПДУ от сторонних вендоров.

Послесловие

Подводя итоги, следует признать, что обновленный комплект отличается от своего предшественника всего двумя вещами: наличием в комплекте хорошего иллюстрированного руководства пользователя (за что производителю действительно огромное спасибо) и небольшим дополнением диска с программным обеспечением. Конструктивное исполнение приемника и его схемотехническая часть не претерпели никаких изменений, поэтому не странно, что наш сегодняшний вердикт повторит слова из обзора более раннего набора.Плюсы:

- демократичная цена (от $25 до $45 в зависимости от конструктивного исполнения и комплектации);

- возможность выбора ИК-приемника с подходящим исполнением и типом подключения;

- простота в подключении и настройке;

- при покупке соответствующей версии комплекта пользователь получает удобный, эргономичный пульт (за минимальную доплату Вы вряд ли найдёте лучше!);

- программное обеспечение с возможностью гибкой настройки, которое способно работать с различными пультами, ИК-преимниками от тюнеров, а также самодельными устройствами.

- невозможность замены передней панели внутреннего приемника при смене цветовой гаммы корпуса;

- аппаратная несовместимость продуктов от IRLink как минимум с двумя материнскими платами от Intel на топовом наборе системной логики i975.

Комплект от IRLink способен стать хорошей базой для новичка или нетребовательного пользователя, но нужно отметить тот факт, что рынок не стоит на месте – несколько лет назад подобными продуктами можно было даже шокировать неопытных пользователей, вчера – приятно удивить, а сегодня на рынке реально представлено большое количество подобных устройств с более или менее развитой функциональностью, относительно доступной ценой, улучшенными возможностями. Уже завтра выжить в конкурентной борьбе, имея всего несколько простых разновидностей одного продукта, будет практически нереально. Поэтому надеемся, что IRLink в скором времени порадует потребителя новыми разработками, которые будут ярко выделяться на фоне конкурентов!

Рассмотренный комплект дистанционного управления ПК предоставлен компанией РОКС — киевским представительством IRLink.

© cyclone

Отзывы, пожелания и замечания по данному материалу принимаются в соответствующей ветке форума ModLabs.net.

Введение

Как бы ни пытались убедить пользователей в обратном отдельные производители периферийных устройств, самым удобным инструментом для управления в играх многих жанров всё же является классическая связка «мышь + клавиатура». И ключевым недостатком альтернативных манипуляторов оказывается, в первую очередь, необходимость в хотя бы эпизодическом применении клавиатуры в процессе игры (например, мультиплеерные игры требуют регулярного ввода текста для коммуникации с другими игроками). Однако, эргономика клавиатуры не является оптимальной для игрового применения. Молодая компания WolfKing решила продемонстрировать, что решение этой дилеммы все же существует.Спецификации

- Интерфейс: USB

- Количество клавиш: 93 + 40

- Ориентировочная цена: $50

Осмотр

Игровая клавиатура TimberWolf состоит из двух блоков клавиш.

Справа размещена стандартная QWERTY-раскладка клавиш, немного "уплотненная" на боковой грани корпуса.

Слева же располагается интегрированный аналог геймпада WolfKing Warrior – эргономически выверенный блок из 40 клавиш, дублирующих таковые на основной раскладке.

Количество кнопок на этом блоке гораздо больше, чем у других «заменителей клавиатуры» вроде Belkin Nostromo Speedpad, а их расположение весьма удачно рассчитано. Таким образом, основные манипуляции в игре можно производить с помощью специализированного блока клавиш, а при необходимости задействования всей клавиатуры – просто передвинуть руку вправо, на QWERTY-раскладку.

Для любителей кнопок быстрого запуска отдельных приложений/активации определенных функций производитель предусмотрел восемь дополнительных клавиш верхнего ряда. Правда, их удобство вызывает некоторые сомнения.

Тестирование и вердикт

Длительное тестирование WolfKing TimberWolf в играх различных жанров подтвердило – такое «устройство двойного назначения» гораздо практичнее, чем отдельные альтернативные манипуляторы, заменяющие клавиатуру. Впрочем, из-за урезанного основного набора клавиш, повседневная работа (а главное – длительный набор текста) с TimberWolf все же менее приятна, чем с обычной качественной клавиатурой, так что воспринимать данный продукт стоит именно в качестве удобного игрового контроллера для FPS, MMORPG и RTS, а не основного средства ввода.Следует отметить, что нажатие на клавиши игрового блока - мягкое, приятное и практически бесшумное, в то время как кнопки основной раскладки нажимаются относительно туго.

Плюсы:

- отличная эргономика,

- универсальность,

- удобство использования в играх

- Повседневную работу приятнее выполнять на традиционной клавиатуре

© ALT-F13

Отзывы, пожелания и замечания по данному материалу принимаются в соответствующей ветке форума ModLabs.net.

Введение

Вряд ли кто-то сможет поспорить с утверждением, что на рынке высококачественных игровых мышей имеются только три серьезных претендента на лидерство: Logitech, Microsoft и Razer. При разработке появившегося недавно манипулятора Microsoft Habu редмондский софтверный гигант и калифорнийцы Razer объединили свои усилия для создания новой игровой мыши от Microsoft. Удивительно, но ближайшим конкурентом для Habu стал продукт самих Razer - их первая ассиметричная мышь DeathAdder. Мы столкнем их друг с другом, чтобы выяснить, кто лучше. Тот факт, что сами мыши имеют идентичную форму, но значительно отличаются по техническим характеристикам, только усугубляет интерес в их сравнении.

Razer DeathAdder

СпецификацииПолное название: Razer DeathAdder Nova Blue

Тип манипулятора: оптическая проводная мышь

Сенсор: Razer Precision 3G Infrared

Разрешение: 1800 dpi

Количество кнопок: 5 (2+2+колесо)

Колесо прокрутки: вертикальное

Интерфейс: USB, 16-битная шина

Штатная частота USB: 1000 Гц

Длина шнура: 210 см

Габариты: 128х70х40 мм

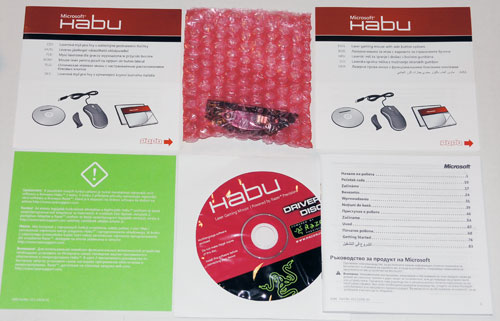

Упаковка и комплектация

В свое время история Razer началась с легендарной мыши Boomslang 2000, выделявшейся среди конкурентов, в том числе и великолепным дизайном упаковки, и проработанным общим стилем. Похоже, что к концу 2006 года Razer наконец-то выработали заново уникальную корпоративную эстетику. Коробки их новых продуктов (Barracuda, Tarantula, DeathAdder) заметно отличаются от аляповатых и не слишком оригинальных боксов Viper, Diamondback и Copperhead, а отдельными элементами вновь напоминают оформление комплекта поставки Boomslang 2000 - и это радует.

Компактная картонная коробка черного цвета с ярко-зелёными и серыми деталями полностью покрыта разнообразной технической и маркетинговой информацией о DeathAdder: от списка характеристик на восьми языках до традиционного "послания от Razerguy" (Роберта Кракоффа, руководителя и идеолога Razer).

Открыв верхнюю крышку, можно увидеть саму мышь через пластиковое окно.

В комплект поставки входят:

- мышь Razer DeathAdder;

- лист Quick Start Guide;

- сертификат подлинности;

- картонная рекламная листовка DeathAdder;

- буклет Master Guide;

- CD-ROM с драйверами.

Интересно, что дизайн Master Guide (а также Certificate of Authenticity) очень похож на тот, что был разработан агенством Fitch, Inc. для Razer Boomslang 2000 (на фото комплект Boomslang - сверху, DeathAdder - снизу): и специфическая форма буклета, и крепление диска на последней странице - все на месте. Приятная ностальгия для тех, кто помнит, как Razer начинали свой путь к вершинам рынка игровой периферии...

Осмотр и эргономика

Дизайн новинки Razer совершенно не похож на все предыдущие модели компании. С одной стороны, это обусловлено позиционированием продукта: впервые Razer выпустили мышь, не предполагающую возможности ее использования левой рукой - DeathAdder является манипулятором исключительно для правшей. Целесообразность выпуска такой модели сомнению не подвергается - действительно, многие пользователи предпочитают эргономические мыши, а ранее в ассортименте Razer предложить им было нечего. С другой стороны, Razer всегда (за исключением Boomslang) делали весьма компактные мыши, предназначенные для того, чтобы держать их исключительно пальцами (Boomslang тоже идеально держался именно таким образом, но при этом был большим и тяжелым). DeathAdder заметно больше Diamondback и Copperhead, и больше напоминает продукты серии Microsoft Explorer (если быть точным, то MS IntelliMouse Explorer 3.0), особенно в дизайне задней части. Впрочем, последнее неудивительно - мы вернемся к обьяснению этого при рассмотрении Microsoft Habu.

Внешне DeathAdder выглядит проще других мышей Razer и Microsoft Habu, будучи полностью черным. Но при включении на верхней крышке начинает пульсировать синим цветом логотип Razer (почти незаметный в выключенном состоянии), также синюю подсветку имеет полупрозрачное колесико. Такой вариант именуется Nova Blue, вероятно позже появятся и другие версии расцветки, как это было с Diamondback и Copperhead. Интересно, что в драйверах есть возможность отключить свечение одного или обоих светодиодов - полезная возможность для тех, кто любит работать в темноте.

Дизайн основных кнопок также несколько изменился по сравнению с предыдущими мышами Razer, всегда отличавшихся огромными черными кнопками на полмыши. Отлично продуманный волнообразный профиль, не позволяющий пальцам соскользнуть вбок, сохранился еще с модели Diamondback. Однако правая кнопка находится ниже левой (что предполагается при такой форме мыши), а сами кнопки выполнены единой деталью с верхней крышкой корпуса устройства, что заметно меняет внешний вид устройства в сторону более лаконичного и солидного. Вся эта крышка выполнена из пластика и покрыта тонким слоем прорезиненного материала, который и стал причиной нашей основной претензии к DeathAdder. Конечно, он улучшает сцепление мыши с рукой и субъективно приятен на ощупь. Но даже те, у кого руки не жирные и не сильно потеют, быстро обнаружат, что этот материал засаливается (причем в нашем случае через две недели эксплуатации привести в изначальный вид мышь уже не удается), легко царапается и даже постепенно стирается. По сообщениям некоторых владельцев Razer Copperhead, в которых используется тот же материал покрытия, примерно за полгода верхний слой протирается до пластика. На функциональность и удобство эксплуатации такие потертости не влияют, но вряд ли такая перспектива порадует любителей аккуратных и эстетичных рабочих мест...

Кнопки практически одинаково реагируют на нажатие по всей длине, что позволяет по-разному держать мышь и не прилагать при этом дополнительных усилий для клика. Ход кнопок оптимальный, усилие нажатия требуется небольшое, но клик весьма информативный.

Колесико повторяет привычную для Razer конструкцию. Оно средней ширины, выполнено из полупрозрачной резины белого цвета и имеет "протектор" в виде редких глубоких насечек. Передвижение очень четкое, каждый шаг (24 позиции на один оборот) фиксируется кликом, проскальзывание исключено. Возможность горизонтальной прокрутки отсутствует, но после установки драйверов появляется поддержка Universal Scroll, т.е. горизонтального и вертикального скроллинга путем передвижения самой мыши с зажатой кнопкой колесика. В текущей версии драйверов (1.03) невозможно заменить Universal Scroll на просто "третью кнопку" - эту ошибку обещают исправить в следующих релизах.

Дополнительные боковые кнопки ранее всегда были слабым местом мышей этого производителя. У Boomslang их можно было слишком легко нажать случайно при отрыве мыши от стола; Diamondback имел аж четыре боковых кнопки, две из которых практически недоступны для нажатия; Copperhead отличился их удобным расположением, но неудачной формой и слишком высоким шансом случайного нажатия из-за маленького усилия и хода... На этот раз наконец-то все близко к идеалу. Боковых кнопок две, расположены они так же, как и на Copperhead (на левой грани по центру), но большего размера и более выпуклые. Также увеличено усилие, которое необходимо приложить для их нажатия. Благодаря этому, при отрыве мышки от коврика можно не беспокоиться, что большой палец случайно нажмет на эти кнопки.

Общая форма, как уже упомянуто выше, напоминает помесь Diamondback в передней части с микрософтовскими Explorer в задней. И хотя DeathAdder не доросла до размеров "котлет" вроде серии Logitech MouseMan (помните такие?), она явно больше приспособлена для размещения всей ладони, нежели для удерживания мыши пальцами. Я предпочитаю именно такой хват, поэтому переход с идеальной для держания пальцами Diamondback на DeathAdder поначалу показался мне тяжелым. По ощущениям, контроля над ситуацией в игре стало меньше из-за габаритов мыши и особенностей ее эргономики. Однако где-то в течение недели я привык к новому устройству и сейчас вполне уверенно играю с его использованием. Как оказалось, DeathAdder тоже можно держать пальцами, надо лишь привыкнуть к изменившейся, несимметричной форме.

Зато, думаю, любители положить на мышь всю ладонь, а в особенности - фанаты продуктов Microsoft, будут однозначно в восторге от DeathAdder.

Боковые поверхности выполнены из гладкого пластика, что не способствует улучшению сцепления руки с устройством. Увы, резиновых прокладок, как на Viper и Diamondback, здесь нет. Тем не менее, грамотно продуманный профиль с выемками для пальцев, а также упор большого пальца в кромку дополнительных кнопок достаточно эффективно решают эту проблему. В итоге, после некоторого периода привыкания, переносить DeathAdder над ковриком не сложнее, чем другие Razer'овские мыши.

На нижней поверхности имеются три белых тефлоновых ножки сложной формы: две по углам передней части и одна широкая сзади.

Материал обычный для мышей Razer, по фирменной маркетинговой терминологии такие ножки именуются "Zero-Acoustic Ultraslick teflon feet" и это, в принципе, отражает их суть. Действительно, даже на сложных поверхностях вроде стеклянного Icemat и алюминиевого BansheePad, Razer DeathAdder скользит весьма уверенно и производит меньше шума, чем модели конкурирующих брендов с другими конструкциями ножек. Фактически, мышь с такими ножками по ощущениям ездит примерно так же, как конкуренты с наклеенными тефлоновыми "glide tape".

При проектировании DeathAdder инженеры допустили один промах. Нижняя поверхность оказалась не идеально плоской, а немного выпуклой. Из-за этого центральная часть касается коврика и царапается. Это не слишком сказывается на удобстве использования, но некоторым может не понравиться. Исправляется путем увеличения толщины ножек с помощью специальных наклеек. Также, по информации от Razer, вскоре известный изготовитель профессиональных игровых поверхностей и аксессуаров для мышей Everglide начнет выпуск специальных наклеек, повторяющих по форме ножки DeathAdder.

Оптический сенсор находится строго по центру мыши, что является плюсом. Когда пользователь совершает дугообразные движения мышью, именно модели с центральным расположением сенсора ведут себя ровно таким образом, как это подсознательно ожидается.

Рядом с сенсором находится кнопка переключения профилей мыши, которые хранятся во встроенной памяти. При нажатии подсветка мыши мигает соответствующее количество раз: например, переключив профиль с третьего на четвертый (всего возможна запись пяти штук) вы увидите, что DeathAdder четыре раза мигнул подсветкой.

Щедрые 210 сантиметров USB-шнура гарантируют, что практически при любом расположении свободного порта, мышь можно будет к нему подключить. Традиционно для Razer, разъем выполнен с позолоченными контактами.

Начинка Отсутствие в DeathAdder лазерного сенсора не должно смущать потенциальных покупателей (из числа людей, привыкших брать продукты с реализацией наиболее модных технологических наработок) - новинке есть, чем похвастаться. Более того, она съест любую лазерную мышь на завтрак!

Основой DeathAdder является оптический сенсор Razer Precision 3G Infrared с инфракрасной подсветкой и разрешающей способностью 1800 dpi. Это больше, чем у Diamondback (1600 dpi), но меньше, чем у лазерного Copperhead (2000 dpi) и некоторых конкурирующих разработок (например, OCZ Equalizer с 2500 dpi). Действительно, по ощущениям, максимальная чувствительность DeathAdder повысилась в сравнении с Diamondback, но ненамного. Однако, амбиции Razer простираются много дальше.

Индекс 3G в названии сенсора обозначает 3rd Generation и Razer претендует на то, что их технология является сенсором нового поколения, впервые после появления в 1999-м оптических мышей, как таковых (первое поколение) и представленных в 2004-м году мышей с сенсорами 1600 dpi уровня Diamondback. Более того, Razer утверждают, что их разработка имеет преимущества перед лазерными сенсорами. И они имеют право на такие заявления.

Согласно техническим спецификациям, в этом сенсоре по сравнению со вторым поколением, применявшемся в Diamondback:

- разрешающая способность повышена с 1600 до 1800 dpi;

- максимальная скорость передвижения без клиппинга повышена с 40 до 60 дюймов в секунду;

- максимальное ускорение повышено с 15 G до 19 G;

- чувствительность при отрыве снижена с 2,4 мм до 2,1 мм.

Классический фетиш всех производителей мышей, показатель разрешающей способности сенсора, измеряемой в точках на дюйм (как в принтерах), давно стал предметом для спекуляций. Тем более, что его истинная сущность не всегда ясна пользователю.

Представьте себе монитор с разрешением 1600х1200 пикселов и мышь, имеющую разрешение 1600 dpi. В таком случае, передвинуть курсор из крайнего правого угла в крайний левый можно, сдвинув манипулятор влево на один дюйм, т.е. 2,5 см. Если же разрешение мыши составляет 400 dpi, как у большинства дешевых моделей, то это расстояние уже будет равняться четырем дюймам, т.е. 10 см. Конечно, всегда есть возможность поднять или опустить скорость передвижения курсора в Windows или игровом интерфейсе, но для сохранения точности движений эта скорость не должна превышать физические возможности сенсора, указанные выше. С другой стороны, если вы привыкли к низкой чувствительности мыши, то вроде как и не требуется возможность перемещать курсор через весь экран путем сдвига мыши всего на три сантиметра? Это не совсем верно. Если взять большее разрешение монитора, например эпические 2560х1600 у нынешних топовых 30-дюймовых LCD, то эти три сантиметра превратятся уже в пять... Но это весьма неубедительный аргумент по сравнению с простейшими игровыми ситуациями. Перемещение в стратегической игре при таком разрешении курсора горизонтально "через три экрана" - это уже 2560х3=7680 пикселов за раз, а разворот на 360 градусов в 3D-шутере - примерно 2560x4=10240 пикселов. Для мыши с разрешением 400 dpi (или при фактической sensitivity, соответствующей параметрам таких мышей) последний маневр означает 10240/400х2,54=65,4 сантиметра "пробега"! Даже если уменьшить разрешение экрана до типичного для 17-19" LCD значения 1280x1024, придется подвинуть мышь на 32,7 см - тоже немало. В то время как DeathAdder на максимальном разрешении может обойтись всего 14,4 сантиметрами при Ultra HD-разрешении и 7,2 см при 1280x1024. И здесь мы подходим к пониманию того, какие характеристики важны для оценки качества мыши.

Для игроков, предпочитающих низкие значения чувствительности (sensitivity) мыши в играх и, соответственно, активно и резко передвигающих манипулятор, очень важным показателем является максимальная скорость перемещения мыши без потери точности. Те 65 сантиметров передвижения, упомянутые абзацем выше, на самом деле являются не столь уже нереальным значением: скажем, многие игроки в тактические шутеры вроде Counter-Strike предпочитают низкую sensitivity ради возможности очень точно прицеливаться. В таких случаях передвижение мыши (в несколько приемов) на 50-60 сантиметров в секунду - не редкость для опытных игроков.

Поэтому от мыши требуется стойкость к срывам при резких движениях. И в данном случае сенсор DeathAdder - вне конкуренции, будучи по спецификациям на 50% более стойким к срывам, нежели прошлое поколение. Именно это стало причиной маркетингового позиционирования DeathAdder, как лучшей мыши для игроков, использующих low-sens настройки.

Для любителей высокочувствительных настроек (а стало быть - коротких точных движений) аргументом к приобретению DeathAdder может стать увеличенная разрешающая способность, что сказывается на удобстве игры при высоких разрешениях экрана.

Следует отметить, что по информации от Razer, на сегодняшний день наиболее чувствительные сенсоры имеют реальную разрешающую способность 2000 dpi (в частности, такой используется в Razer Copperhead и Microsoft Habu). Более высокие значения, заявляемые отдельными поставщиками мышей (вплоть до 3200 dpi!), достигаются применением программной интерполяции. Да, это позволяет нанести на коробку маркетингово-привлекательное число, но на практике негативно сказывается на реальных потребительских свойствах - в частности, на предельно возможной скорости передвижения без срывов. К сожалению, ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию данными из других источников мы не можем, поэтому просто представляем в качстве пищи для размышления.

Применение инфракрасной подсветки сенсора позволяет избавить производительность мыши от зависимости от цвета поверхности, которая наблюдается у обычных сенсоров со светодиодной подсветкой определенного цвета.

Еще одним показателем производительности мыши является частота опроса USB-порта, т.е. фактически - минимальное время реакции на перемещение. У стандартных мышей частота составляет 125 Гц, что соответствует времени реакции 8 мс. Для DeathAdder штатным значением является 1000 Гц, а время реакции - 1 мс.

Впервые внедренная именно Razer технология Instant-On, предполагающая всего лишь отсутствие перехода мыши в режим stand-by, на деле тоже помогает, особенно в играх. Представьте себе ситуацию в онлайн-игре: вы сидите в укромном месте со снайперской винтовкой и ожидаете, пока в оптическом прицеле появится потенциальный фраг. Так может пройти не один десяток секунд, за который некоторые мыши с большим удовольствием уйдут в stand-by, погасив светодиод и "не реагируя на внешние раздражители". Вывод из этого состояния производится при сравнительно резких движениях (что собьет прицел) и, более того, занимает достаточно длительное время, по меркам игры (за которое фраг может и убежать). Так вот, с отключающейся мышью в такой ситуации вы имеете весьма ненулевые шансы недополучить фраг, в то время как продукт Razer будет всегда начеку...

На практике за несколько недель эксплуатации я не смог добиться ни одной "внештатной ситуации" для DeathAdder во время игр. Все движения она отрабатывает просто отлично.

Мышь оснащена встроенной памятью объемом 32 КБ и применяемой для хранения пяти конфигураций настроек. Впервые такая функция была внедрена в Razer Copperhead, а позже стала достоянием Microsoft Habu и клавиатуры Razer Tarantula. Запись профилей производится через интерфейс драйвера, но все настройки переключаются на аппаратном уровне и остаются доступны даже при неустановленном в системе драйвере.

Программное обеспечение

Разумеется, что просто подключив мышь к USB-порту, вы уже можете начинать ею пользоваться. Честно говоря, я вообще никогда не ставлю драйвера мышей, кроме как в тестовых целях. Но в данном случае возможности контроля над манипулятором значительно возрастают после установки фирменных драйверов.

Как всегда, неповторимый фирменный стиль Razer на месте - дизайн панели управления DeathAdder весьма агрессивен. Но функционален.

В основном окне настраиваются значения всех кнопок, подсветка колесика и логотипа, частота опроса порта USB (125/500/1000 Hz) и разрешающая способность (450/900/1800 dpi). Там же организовано управление содержимым пяти сохраняемых в памяти устройства профилей установок.

Слева находятся две закладки, отвечающие за настройки чувствительности. Одна из них открывает доступ к собственно основной настройке sensitivity, скорости прокрутки колесиком, минимальной скорости дабл-клика и активации фирменого режима "on-the-fly sensitivity" (мгновенная настройка чувствительности с помощью колесика).

Вторая отвечает за раздельную настройку чувствительности по осям X и Y, а также управление акселерацией и скоростью передвижения курсора в Windows.

Справа отскрывается еще одна закладка, с помощью которой можно создавать макрокоманды для последующей их привязки к кнопкам DeathAdder.

Вердикт

С одной стороны, эта мышь не пришла напрямую на замену Diamondback и Copperhead, она в первую очередь расширяет ассортимент продукции Razer с точки зрения эргономических предпочтений. За исключением стирающегося внешнего покрытия, к внешнему виду новинки у нас претензий не возникло. Не всем потребителям нравилась специфическая эргономика симметричных, рассчитанных под хват пальцами, предыдущих моделей и DeathAdder поможет завоевать сердца новых покупателей. Однако, в свою очередь, может разочаровать преданных поклонников Razer'овской "классики". Им можно лишь посоветовать дождаться модели с сенсором 3G Infrared, но с более привычным дизайном - пока Razer не анонсировали таковую, но по логике она должна появиться.

С другой стороны, техническое оснащение DeathAdder просто бесподобно, ради него стоит постараться привыкнуть к особенностям эргономики этой мыши. Сенсор 3G с инфракрасной подсветкой, похоже, на сегодняшний день действительно превосходит по показателям разработки конкурентов как со светодиодами, так и на лазерах. А наличие встроенной памяти для хранения профилей дополняет картину - перед нами претендент на звание лучшей игровой мыши 2007 года.

Плюсы:

- великолепный сенсор

- наличие интегрированной в мышь памяти настроек

- отличные кнопки, особенно боковые

- в целом удобная форма, понравится любителям MSIE 3.0

- стильный дизайн

- стирающееся покрытие кнопок

- задевающее за поверхность днище

- подходит только для правшей

- требуется период адаптации после других мышей Razer

- разочарует любителей классической эргономики Razer

Microsoft Habu

И Razer, и Microsoft всячески подчеркивают факт совместной разработки Habu. Дошло до того, что она и клавиатура Microsoft Reclusa включены на официальном сайте Razer в список продуктов этой компании, хотя формально производятся под другой торговой маркой.Спецификации

Полное название: Microsoft Habu powered by Razer Precision

Тип манипулятора: оптическая проводная мышь

Сенсор: Razer Precision Laser

Разрешение: 2000 dpi

Количество кнопок: 7 (2+2+2+колесо)

Колесо прокрутки: вертикальное

Интерфейс: USB, 16-битная шина

Штатная частота USB: 1000 Гц

Длина шнура: 210 см

Габариты: 128х70х40 мм

Упаковка и комплектация

Даже в оформлении наблюдается микс из подходов двух компаний. Коробка напоминает таковую от Copperhead по форме, но дизайн полиграфии - от Microsoft, перебивающийся черно-зелеными вставками "Powered by Razer Precision".

Комплект поставки включает в себя:

- мышь Microsoft Habu;

- альтернативный блок боковых кнопок;

- два руководства по эксплуатации на разных языках;

- буклет Getting Started;

- CD с драйверами и ПО.

После подробного описания Razer DeathAdder, вряд ли есть много деталей, которые можно упомянуть в рассказе о Habu, ведь по эргономике они абсолютно одинаковы. Кстати, уже после изучения технических характеристик и фотографии устройства сразу можно было бы понять, какой вклад в ее разработку внесли Razer, а какой - Microsoft. По сути, это Razer Copperhead в корпусе от Microsoft IntelliMouse Explorer 3.0...

Дизайн Habu более близок к классическому оформлению мышей обоих производителей, смешанному в равных пропорциях - кнопки и боковые вставки от Razer, а общая форма корпуса от MS IE. Даже размещение логотипа Microsoft такое же.

Боковые вставки выполнены из прозрачной резины и выполняют не только эстетическую (через них светит синяя светодиодная подсветка), но и утилитарную функции, служа противоскользящим упором для пальцев при поднятии мышки. Это делает Habu в данном аспекте более удобной, чем DeathAdder. Тем более, что пластик корпуса у мыши Microsoft гораздо более текстурированный и поэтому меньше скользит.

Основные кнопки большие, покрыты таким же материалом, что и корпус DeathAdder (однако большая часть корпуса Habu обошлась без этого столь же непрактичного, сколь и радикального, средства борьбы со скольжением). По характеристикам кнопки отличаются от продукта Razer: более отчетливый клик, более длинный ход и большее усилие нажатия.

Колесико (такое же, как на рассмотренном ранее продукте, но немного меньшего диаметра) сдвинуто чуть вперед для того, чтобы уместить на корпусе мыши еще две небольших круглых кнопки.

Использовать их во время активной игры неудобно, так как приходится перехватывать мышь или очень сильно загибать пальцы. Зато для активизации редко используемых функций (которые все же хотелось бы иметь под рукой) или переключения режимов разрешающей способности мыши - самое оно.

Боковые кнопки реализованы потрясающе. В комплекте с мышкой имеется дополнительный их набор с другим расположением и формой.

Один комплект больше подойдет людям с большими ладонями или длинными пальцами, другой (тот, где кнопки смещены к "корме") - с маленькими либо же любителям все же держать мышь одними пальцами. Эх, как говорится, лучшее - враг хорошего. Я лично считаю для игровой мыши наличие боковых кнопок все же недостатком, а не преимуществом, потому как имеется шанс случайного нажатия на них в момент отрыва устройства от коврика. Соответственно, никогда их не использую. Потому, увидев такую возможность, я сразу посетовал на отсутствие в наборе простой заглушки, вообще без кнопок. Для Copperhead такое решение имелось, хотя шло в комплекте продающихся отдельно Pro Tools и в процессе установки терялась гарантия...

Для замены боковой панели нужно нажать тугую кнопку на днище мыши, которая высвободит сразу целый блок конструкции.

Обратно блок возвращается простым защелкиванием.

Снизу мы видим Razer-style тефлоновые ножки в количестве трех штук. Проблемы с их высотой на этот раз, к счастью, нет. Сенсор размещен ближе к задней части мыши, что хуже центральной позиции. На днище также имеется кнопка переключения пяти сохраняемых в памяти Habu профилей настроек, схема их индикации аналогична DeathAdder.

Начинка

Как уже сказано выше, Habu - это Copperhead в другом корпусе. Так что в техническом плане она ничем не удивит тех, кто знаком с характеристиками и поведением последней. Для всех остальных напомню подробности.

Copperhead стала первой мышью Razer со встроенной памятью объемом 32 KB, куда можно сохранить до пяти профилей настроек - они будут доступны даже без установки драйверов (для Habu последнее особенно актуально).

Центром конструкции и Copperhead, и Habu является первый лазерный сенсор Razer с разрешающей способностью 2000 dpi. Как и остальные сенсоры с применением лазера, Razer'овский имеет специфические преимущества и недостатки.

В активе у него имеются:

- высочайшая чувствительность (оптические сенсоры до сих пор не достигли 2000 dpi);

- отличная работа на гладких поверхностях;

- минимальное расстояние реакции после отрыва от поверхности.

- в первую очередь, резко худшие, по сравнению с качественными оптическими сенсорами, показатели максимальной скорости передвижения;

- неоптимальная работа на тканевых и иных поверхностях с грубой текстурой.

Программное обеспечение

Обратите внимание: совершенно неспроста у новой мыши Habu коннектор USB заклеен яркозеленым предупреждением о необходимости вначале установить программное обеспечение с диска, а уже потом - подключать мышь к ПК. Поверьте, это вполне разумный совет. В противном случае, как метко было подмечено на одном форуме: "требуется два высших образования, чтобы разобраться с установкой драйверов Habu".

Удивительно, но в драйверах вовсе нет никаких намеков на работу редмондской корпорации. Они оформлены в стиле Razer, а сама мышь именуется Razer Habu!

От вышеописанного интерфейса драйвера DeathAdder, ПО для Habu отличается лишь в деталях. Добавлена возможность определять функциональность всех семи кнопок (у DA - пять); пункт настройки "Glow-logo" именуется "Glow-pipe"; а вместо трех возможных уровней разрешающей способности имеются четыре - 400, 800, 1600 и 2000 dpi.

Вердикт

С первого взгляда кажется, что выпуская DeathAdder, Razer перехитрили самих себя, отдав лучшую разработку Microsoft: у Habu больше кнопок, имеется уникальная возможность смены боковых кнопок, присутствуют резиновые вставки по краям, а легко повреждаемый слой покрытия имеет меньшую площадь, чем на DeathAdder. Однако, использование лазерного сенсора, при всех маркетинговых преимуществах разрекламированной технологии, на практике является самым слабым звеном Microsoft Habu точно так же, как и для Copperhead. Впрочем, и эта мышь имеет своих поклонников, так что если вам всегда хотелось Razer Copperhead, но не нравилась ее симметричная форма - Habu даст вам шанс воплотить мечту в реальность.

Плюсы:

- высокая разрешающая способность

- наличие интегрированной в мышь памяти настроек

- отличные кнопки, особенно боковые

- в целом удобная форма, понравится любителям MSIE 3.0

- стильный дизайн

- лазерный сенсор не подходит для игроков, использующих низкую sensitivity

- стирающееся покрытие кнопок

- только для правшей

- сложности с установкой драйверов

DeathAdder vs. Habu

Откровенно говоря, когда после длительной работы с DeathAdder я получил на тестирование Habu и ознакомился с его дизайном, спецификациями и комплектацией, первой мыслью было: "Razer сами себя перехитрили и их лучший продукт продается под чужим брендом". Однако, после проведения тестирования я изменил свое мнение.

Подводя итог тщательного сравнения двух таких похожих, но таких разных продуктов, мы будем однозначно рекомендовать Razer DeathAdder для профессиональных игроков. Точно так же, как ранее бы порекомендовали прогеймерам воздержаться от Copperhead в пользу Diamondback. Все дело в начинке: в то время как 3G Infrared творит чудеса, лазерный сенсор Copperhead/Habu может создать проблемы при резких движениях мышью.

С другой стороны, если вы просто хотите качественную мышь для повседневной работы, или же играете при высокой sensitivity, то выбор вовсе не столь очевиден. Вопрос дизайна самих устройств оставляем "за скобками", он слишком субъективный, чтобы пытаться диктовать единое решение. Оба продукта здесь по своему хороши, но Razer более строгий, а Microsoft - более "игровой", что ли... На стороне Habu большее количество кнопок, лучшее покрытие и заменяемые боковые кнопки. На стороне DeathAdder все же более универсальный сенсор, культовый бренд и великолепный стиль оформления комплекта. Выбор за вами.

Мышь Razer DeathAdder предоставлена компанией Eletek, эксклюзивным дистрибьютором Razer в Украине.

Мышь Microsoft Habu предоставлена украинским представительством Microsoft.

© ALT-F13

Отзывы, пожелания и замечания по данному материалу принимаются в соответствующей ветке форума ModLabs.net.

Введение

Компания Revoltec хорошо известна мировому моддинг-сообществу. В перечень выпускаемой ею продукции входят различные варианты подсветок, вентиляторы, кабели, периферия, декоративные решетки, корпуса и многое другое. С каждым годом перечисленные изделия от Revoltec становятся все популярнее и у нас. На данный момент компания проводит стремительную экспансию на рынки стран СНГ.Кроме всего прочего, Revoltec уже длительное время выпускает различные модели клавиатур. Сегодняшний обзор посвящен представителям двух самых новых линеек данных продуктов.

Revoltec Fightboard Advanced

Начнем, пожалуй, с игрового варианта

Модель разрабатывалась с прицелом на геймеров. Она является воплощением самой новой и эксклюзивной линейки Advanced, в которую также входят оригинальная игровая мышка и неплохие геймерские коврики.

Первым делом проведем осмотр устройства.

Клавиатура поставляется в тёмно-синей коробке, на обратной стороне которой имеется небольшое описание продукта и его спецификации.

Fightboard Advanced произведена в Китае, но в этом нет ничего странного – глобализация и поиск дешевой рабочей силы делают свое дело.

Комплект поставки включает:

- собственно клавиатуру;

- диск с программным обеспечением;

- руководство пользователя;

- подставку для запястья;

- дополнительные клавиши;

- устройство для замены клавиш

Технические характеристики:

- размеры: 495 x 200 x 28 мм (Д/Ш/В)

- вес: 0.9 кг

- количество клавиш: 104 шт

- "горячие" кнопки: 11 шт

- дополнительные клавиши: 10 шт

- тип подключения к компьютеру - USB

- длина кабеля - 1,5 м

Программное обеспечение

Для активации всех дополнительных возможностей клавиатуры требуется установка программного обеспечения. В комплект поставки входит диск с драйверами и специализированной утилитой.

Как оказалось, после установки CD в привод не сработала функция автозапуска (Autorun). Причина банальная – его попросту нет! Правда, наличие автозапуска для установки программного обеспечения никак не скажется на работоспособности клавиатуры или возможности установки драйверов и утилиты вручную. Тем не менее, необходимый файл на диске можно создать в текстовом редакторе за одну минуту, и для комплекта клавиатуры верхнего ценового сегмента такая недоработка просто недопустима! Хорошо, что некоторые люди умеют открыть диск и запустить установку программного обеспечения вручную, а что делать секретарше или менеджеру "высшего" звена, которые порой сохранить изменения в текстовом документе боятся, не говоря уже о более глубоких компьютерных познаниях?

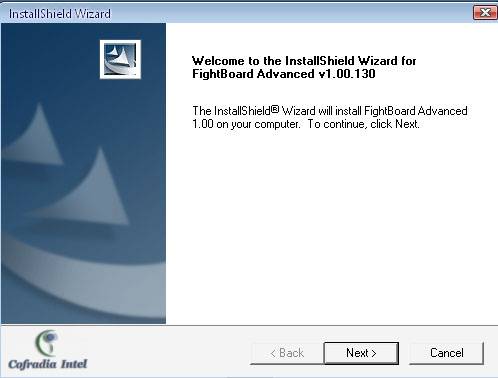

Переходим непосредственно к процессу. Установка программного обеспечения происходит таким образом:

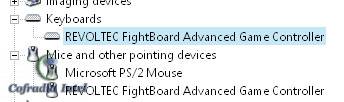

Клавиатура определяется системой как игровой манипулятор.

После корректной установки и последующей перезагрузки компьютера в трее должен появиться новый значок:

Нажимаем на него один раз - и запускается программа конфигурации дополнительных геймерских клавиш (от М1 до М20). Она обладает довольно широким спектром настроек, но об этом ниже.

Реализованные идеи и дизайн

Дизайнеры компании хорошо поработали над внешним видом упаковки и самой клавиатуры. Она имеет весьма стильный вид, и, на наш взгляд, органично вписывается почти в любой интерьер.

Вы, наверно, спросите: "А в чём отличия этой клавиатуры от аналогов? Что делает её особенной?"

Ответ №1: Прежде всего, разработчики позаботились о том, чтобы их детище могло "трансформироваться" в зависимости от поставленных пользователем задач. В частности, есть возможность буквальной замены некоторых клавиш. Клавиши, которые заменяются – "Q/Й", "W/Ц", "A/Ф", "S/Ы", "D/В", "E/У", "R/К"

Весь процесс производится с помощью довольно незамысловатого устройства, которое позволяет легко выполнить поставленную задачу.

Минусом в данном случае является лишь механическая составляющая (со временем клавиши могут "разболтаться", но это – лишь догадки и предположения).

Процесс замены начинается с несложной операции – выбора конкретной кнопки и ее захвата с помощью вот такого пластмассового "пинцета":

как видите, абсолютно ничего сложного:

дальше просто тянем на себя с небольшим усилием:

и вот – итоговый результат:

Берем кнопку, предназначенную для замены той, что была вынута, и, слегка прижимая, устанавливаем ее на положенное место.

Кто покрасил мою клавиатуру?! :) Как оказалось, извлечению подобным образом поддается любая кнопка, поэтому на первое апреля над владельцем Revoltec Fightboard Advanced можно хорошенько пошутить, переставив все буквы раскладки в любом порядке ;)

Ответ №2: При производстве рассматриваемого продукта используется качественный пластик, благодаря которому клавиатура выглядит просто отлично. В комплекте прилагается прорезиненная подставка для запястий. Субъективно - довольно приятные тактильные ощущения при работе с клавиатурой.

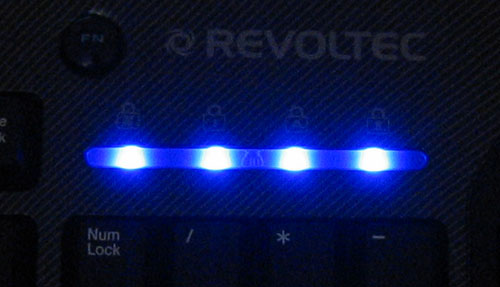

Ответ №3: Хорошо продуманная эргономика. Так как основным направлением деятельности компании Revoltec является выпуск моддинг-аксесуаров и комплектующих, дизайнеры компании внесли в разработку продукта несколько изюминок. Узор на пластике, синие лампочки и татуировка в районе дополнительных верхних клавиш.

Выглядит неплохо:

Стоит отметить заботу о начинающих пользователях. Так, в прилагаемой инструкции подробно описан процесс установки и настройки программного обеспечения, входящего в комплект поставки. Правда, для продуктов подобного класса это является нормой.

Особенность Revoltec Fightboard Advanced заключается и в подставке для рук, которая входить в комплект. Данная деталь имеет большое значение для компьютерных игроков, поскольку во время жарких баталий важен полный контроль над ситуацией. Благодаря прорезиненному покрытию подставки, рука "бойца" не дрогнет в самый ответственный момент. Недостатком такой поверхности является относительно лёгкая запыляемость, что, впрочем, без особого труда решается при помощи влажной тряпочки.

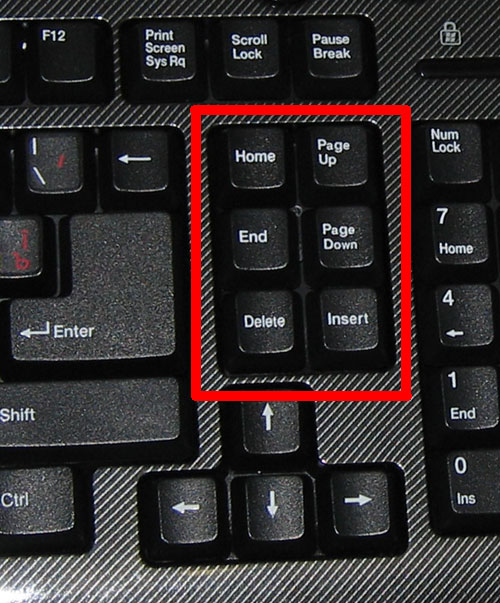

Раскладка клавиатуры отличается от привычной только блоком вспомогательных клавиш между основной и цифровой панелями:

Эти клавиши разработчики сместили немного в сторону для высвобождения места и беспрепятственной установки дополнительных кнопок по бокам клавиатуры, не удлиняя общий каркас. Субъективно при таком расположении пользоваться ими стало еще удобнее (особенно при работе с текстовыми редакторами), но нужен день-два для того, чтобы привыкнуть.

Немного про дополнительные кнопки

В общей сложности на Revotlec Fightboard Advanced расположена двадцать одна клавиша, не предусмотренная стандартной раскладкой. Десять из них отведены исключительно под игровые нужды.

С помощью боковых дополнительных клавиш можно:

- эмулировать кнопки мыши

- использовать команду "Macro", - с ее помощью можно запрограммировать последовательность нажатия клавиш с установкой времени их ввода (Вы можете прописать какие-то команды для их выполнения непосредственно в момент игры!)

- задействовать функцию, которая позволяет запрограммировать два одновременных действия путем нажатия всего на одну клавишу.

...а это - правая :)

Остальные одиннадцать кнопок могут работать без установки драйверов.

Они отведены специально для нужд пользователя при серфинге по веб-страницам.

Краткое описание верхних дополнительных клавиш:

- регулировка громкости звука ("+"/"-");

- запуск интернет-браузера (по умолчанию в Windows);

- доступ к почтовому клиенту;

- клавиши "вперед-назад";

- поиск;

- кнопка "stop";

- выключение звука

- клавиша включения второго значения дополнительных (геймерских) клавиш (М11-М20).

- на наш взгляд, самая необычная кнопка блокировки основной клавиатуры в среде Windows, которая расположена точно по центру верхнего ряда. Для чего, спросите Вы? Например, чтобы во время игры случайно не нажать одну из "ненужных" в этот момент кнопок и таким образом уберечь себя от глупого проигрыша во время важного поединка :-)

Рука на клавиатуре располагается удобно за счет дополнительной подставки для запястья. Работать без нее не очень комфортно, ведь клавиатура может "ездить" по столу из стороны в сторону (резиновые ножки располагаются только на подставке и выдвижных стойках на обратной стороне клавиатуры).

Функциональные клавиши для игры размещены весьма удобно. Левая рука имеет свободный доступ к левым дополнительным кнопкам, при этом нет необходимости отрывать ее от общей поверхности, что ускоряет навигацию. Правая, соответственно, имеет полный доступ к "своим" клавишам.

Единственное, что не понравилось в раскладке - это размещение кнопки активации дополнительных функций геймерских клавиш (М11-М20): она находится относительно далеко (что усложняет навигацию при игре) и для нажатия нужно отрывать занятую руку от клавиатуры.

Русский шрифт при слабом освещении просматривается традиционно плохо, ведь для его нанесения используется красная краска, а общий фон кнопок и устройства в целом - черный.

Цена данной клавиатуры - около $50. Может, для кого-то данная сума окажется слишком большой, но она полностью оправдывает позиционирование Revoltec Fightboard Advanced.

Плюсы:

- + приятный дизайн;

- + бесшумные клавиши;

- + классическая раскладка;

- + удобное расположение дополнительных геймерских клавиш;

- + хорошая чувствительность;

- + интуитивно понятное программное обеспечение

- - неудобное размещение кнопки включения дополнительных клавиш М11-М20;

- - при замене клавиш со временем возможен механический износ крепления и, как следствие, их люфт

Весьма интересный продукт, являющийся образцом грамотного подхода к разработке клавиатур для геймеров. Тем не менее, в качестве офисной клавиатуры более целесообразно применять банальный, дешевый "а-ля Codegen" белого цвета без дополнительных кнопок :).

В целом клавиатура показала себя исключительно хорошо. Для первого истинно геймерского продукта такого класса Revoltec Fightboard Advanced достойна только позитивных оценок.

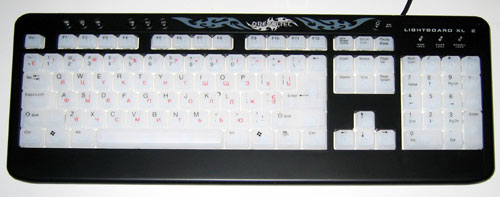

Revoltec LightBoard XL 2

Что же представляет собой второй участник нашего обзора? давайте знакомиться ближе!

Клавиатура LightBoard XL 2 является весьма интересным продуктом. Она изначально задумана для тех людей, которые любят часто и подолгу работать за компьютером в тёмное время суток. Основной направленностью клавиатуры является работа с офисными, мультимедиа- и интернет-приложениями.

Многие, кто не владеет слепым методом набора текста, сталкивались с плохой видимостью букв на клавиатуре в ночное время. Это очень усложняет навигацию и сильно увеличивает количество времени на поиск нужной клавиши. Revoltec предлагает продукт, благодаря которому каждый может решить эту проблему.

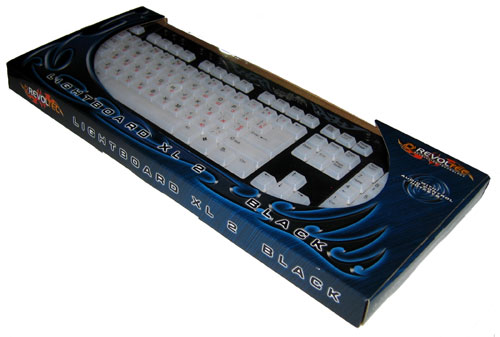

Комплект поставки

Клавиатура поставляется в темно-синей коробке, на обратной стороне которой указаны краткие спецификации и инструкции по использованию.

LightBoard XL 2 выпускается в двух вариантах окраски – черном и серебристом.

В коробке можно обнаружить:

- клавиатуру;

- мини-диск с драйвером;

- инструкцию;

- переходник с USB на PS/2

Как видим, все необходимое присутствует, и придумать что-то еще будет занятием непростым.

Интересный момент - тип подключения к компьютеру (по USB-интерфейсу), что для клавиатуры такого класса не совсем типично. Впрочем, разработчики учли возможные проблемы, и в комплекте прилагается переходник на PS/2 разъем. Как бонус – данное устройство спокойно можно подключить к современному ноутбуку, не затрачивая времени, сил и ресурсов на дорогие и раритетные конвертеры "PS/2 -> USB".

Технические характеристики:

- габариты : 465 x 200 x 28 мм (Д x Ш x В);

- вес: 1 кг;

- клавиш - 104 шт;

- дополнительные функциональные кнопки: 6 шт;

- особенности: полная подсветка раскладки приятным сине-голубым светом;

- подключение к компьютеру: USB; в комплекте прилагается переходник на PS/2

Программное обеспечение

Дополнительные клавиши при подключении через разъем PS/2 функционируют в операционной среде без дополнительного программного обеспечения. Если же пользователь захочет ограничиться подсоединением LightBoard XL 2 к компьютеру по USB-интерфейсу, то без драйверов с mini-CD не обойтись. Как и в случае с игровой клавиатурой, на диске отсутствует функция Аutorun. Драйвер и программа для XL 2 упакованы в один инсталляционный файл. Сама утилита нужна только для отображения действий дополнительных кнопок, поэтому ее необходимость в работе и целесообразность установки вызывают сомнения.

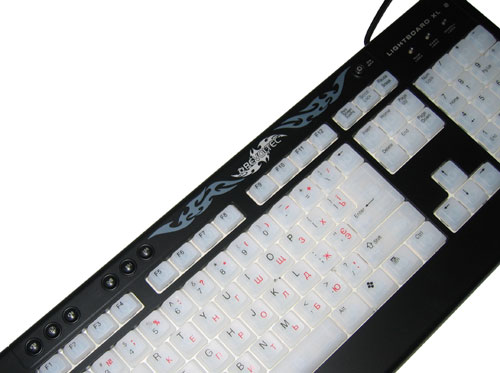

Реализованные идеи и дизайн

LightBoard XL 2 выглядит ярко, красиво и сразу же обращает на себя внимание. Дизайнеры к выполнению своих задач при проектировании устройства подошли ответственно и тщательно все продумали. Клавиатура очень тонкая, и это порадует любителей slim-продуктов.

Основная изюминка - подсветка. Она имеет нежное синее свечение, которое не "бьет в глаза" даже при выключенном свете.

Все обозначения клавиш видно хорошо, при любом освещении или без него (с подсветкой). Пластик, из которого сделана клавиатура, гладкий и приятный на ощупь. Из-за того, что она довольно тонкая, на первый взгляд продукт кажется хрупким, хотя на самом деле это не так. :-)

Рука на LightBoard XL 2 располагается удобно, нижняя часть клавиатуры немного удлиненная, и формирует маленькую подставку под запястье.

Немного про клавиши

Существует множество клавиатур с малым собственным ходом кнопок, но "ноутбучной" раскладкой. Это не особенно удобно для людей, которые привыкли к классическому расположению клавиш и не хотят изменять своим предпочтениям. В LightBoard XL 2 гармонично объединены и традиционная раскладка, и малый ход нажатия клавиш :)

Основные кнопки полупрозрачные, белого цвета, имеют стандартный размер и небольшой люфт. Их ход менее плавный, чем на Fightboard Advanced. Клавиши имеют нормальную чувствительность. Нажатие происходит практически бесшумно. У клавиатуры есть шесть дополнительных клавиш:

- кнопки регулировки громкости: "+"/"-";

- включение/выключение звука;

- три кнопки управления мультимедийным плеером;

- включение/выключение подсветки

Конструкция и внутреннее устройство

Пытливый ум и шаловливые ручки автора статьи - куда от них деваться?... Как всегда, захотелось посмотреть, из чего сделана и как устроена клавиатура LightBoard XL 2. Для этого, естественно, ее пришлось разобрать.

Клавиатура состоит из трех основных частей:

- пластикового корпуса;

- клавиш с механизмом подсветки;

- основной платы и высоковольтного инвертора

Основная плата сделана из мягкого полимерного материала, который гнется и при этом не ломается (очень хорошо, когда клавиатура упадет, или пользователь сильно ударит по ней в порыве чувств – пострадает максимум внешний вид :)).

Цена данной клавиатуры весьма привлекательна – она находится в районе $35

Плюсы:

- + оригинальный дизайн;

- + доступная цена;

- + подсветка клавиш;

- + классическая раскладка;

- + хорошая чувствительность кнопок;

- + возможность подсоединения к компьютеру через интерфейсы USB и PS/2

- - относительно мало дополнительных функциональных клавиш

Revoltec LightBoard XL 2 – хорошая клавиатура для разноплановых задач. Она подойдет как для удобного использования в играх, так и для офисной работы. Огромный плюс данной клавиатуре за подсветку и стандартную раскладку.

Послесловие

Рассмотренные продукты от Revoltec - достойные устройства в своем классе. В целом от них остались приятные впечатления. Порадовали стильный дизайн и качество изготовления. Возможно, кому-то уже приглянулись клавиатуры Fightboard Advanced и LightBoard XL 2. Но, как всегда, лучше один раз пощупать их своими руками, чем прочитать сто обзоров! ;)Клавиатуры Fightboard Advanced и LightBoard XL 2 предоставлены официальным представителем Revoltec в Украине.

Отзывы, пожелания и замечания по данному материалу принимаются в соответствующей ветке форума ModLabs.net.

Контроллер Saitek Pro Gamer Command Unit и мышь Saitek PM12A

Рубрика: ПериферияДата: 24/06/2006 16:04:12

Попытки заменить отдельным игровым манипулятором простую клавиатуру предпринимались неоднократно (достойны упоминания, как минимум серия Belkin Nostromo Speedpad и оригинальная австралийская разработка The Claw, одно время продававшаяся также под брендом Terratec), однако особого рыночного успеха такие устройства не имели. Тем не менее, компания Saitek также решила предложить игрокам контроллер такого рода – Pro Gamer Command Unit. Кроме того, данный производитель постепенно расширяет свой модельный ряд продуктами ранее несвойственных этой компании категорий. К ним относится и игровая мышь под названием PM12A.

Спецификации

Saitek Pro Gamer Command UnitТип устройства: игровой контроллер-заменитель клавиатуры

Интерфейс: USB

Количество кнопок: 21 + track-point

Количество режимов работы: 3

Цена: $45

Saitek PM12A

Тип устройства: игровая мышь

Интерфейс: USB

Сенсор: 1600 dpi

Количество кнопок: 5 + колесико + Turbo-key

Цена: $35

Упаковка и комплектация

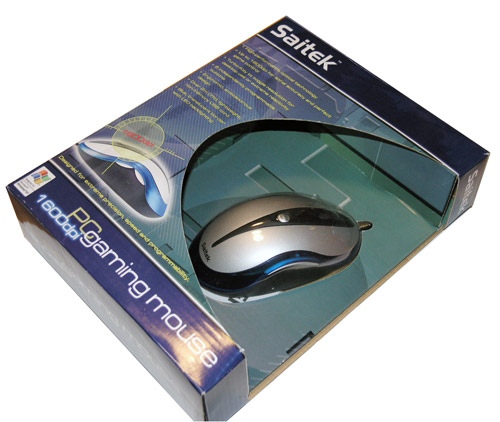

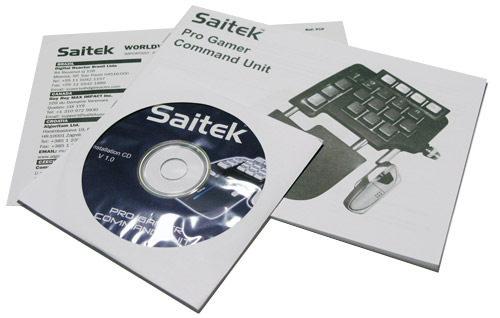

Оба устройства упакованы весьма похоже. Коробки выполнены в одном стиле, характерном для устройств Saitek.

Комплектация мыши и контроллера тоже практически идентична и включает в себя, кроме собственно устройств, следующие компоненты:

- CD с драйверами

- Руководство пользователя

- Лист со списком официальных сервис-центров Saitek во всём мире

Осмотр и тестирование

Начинаем с Saitek Pro Gamer Command Unit. Устройство эргономически проработано для использования левой рукой, вместо клавиатуры. Общая форма позволяет руке лежать в привычном положении, уменьшая усталость кисти и запястья.

В лучших традициях Saitek присутствует возможность регулировки для более комфортного использования – в данном случае можно изменять по двум осям положение блока кнопок под большим пальцем. Однако, хотелось бы иметь возможность регулировать и расположение площадки для кисти.

Суммарно Pro Gamer Command Unit оборудован 21 кнопкой и миниджойстиком типа track point. Кнопки с синей светодиодной подсветкой такие же, как на клавиатуре Saitek Eclipse - с тихим кликом и приятным нажатием, так что пальцы устанут лишь при очень долгой игре. При этом расположены кнопки даже более удобно, чем на обычной клавиатуре. Кнопки пронумерованы, но на четырёх основных (2, 5, 6, 7) дополнительно нанесена маркировка в виде стрелочек управления курсором и букв W-A-S-D.

Наличие «шифта» (кнопка №21 на подставке для кисти, нажимать которую следует плоскостью ладони) и переключателя режимов работы позволяет довести количество выполняемых функций до 144, хотя это явно избыточное количество. Порадовало наличие двух предварительно запрограмированных профилей, для игр жанров FPS (first person shooter) и RTS (real-time strategy), соответственно. Так как управление в большинстве игр одного жанра более-менее стандартизировано, можно приступать к игре без длительной процедуры настройки устройства. К сожалению, эффективно играть в мультиплеерные игры с помощью Pro Gamer Command Unit практически невозможно – придётся постоянно возвращаться к клавиатуре для набора текстовых сообщений другим игрокам.

Основной массив кнопок оборудован синей светодиодной подсветкой. Приятная мелочь – включенный манипулятор с помощью лазерного светодиода проецирует на стол логотип Saitek. С другой стороны, видно его только в темноте, а лежащая сверху рука полностью закрывает надпись...

Переходим к мыши. С точки зрения эргономики PM12A неплоха: удачно реализованы боковые кнопки с обеих сторон (!), а симметричный дизайн порадует левшей.

Небольшой вес означает, что даже при длительной игре рука не устанет от постоянных передвижений мыши. Кроме того, форма с глубокими выемками по бокам позволяет крепко держать мышь двумя пальцами, не прикладывая лишних усилий при отрыве мыши от коврика. Дополнительное удобство обеспечивает прорезиненное покрытие нижней части мыши.

В центре находится кнопка Turbo-key, для переключения разрешающей способности (800 или 1600 dpi) с индикацией включения режима 1600 dpi. Собственно сенсор уступает по эффективности последним разработкам, таким как Razer Copperhead и Logitech G5, но вполне подходит для активных игр.

А вот конструкция ножек не слишком удачна - четыре круглых фторопластовых наклейки станут первейшим кандидатом на замену, если хочется достигнуть такого же качества скольжения по разным поверхностям, как у мышей Razer и Logitech. Благо, тефлоновые наклейки сейчас выпускают многие производители игровых ковриков и найти их в продаже не составит труда.

В дизайне PM12A не хватает шика топовых моделей конкурентов. Тем не менее, выглядит продукт вполне приятно.

Выводы

С учетом вполне гуманной ценовой политики (устройство стоит дешевле качественной игровой мыши), можно смело рекомендовать Saitek Pro Gamer Command Unit игрокам, особенно любителям action. Во многих случаях он гораздо удобнее простой клавиатуры.Плюсы:

- Оригинальная концепция

- Широкая функциональность

- Лучшая эргономика, чем у клавиатуры

- Подсветка

- Стильный дизайн

- Гуманная цена

- Отсутствие регулировки положения подставки для кисти

Плюсы:

- Хорошая производительность сенсора

- Симметричный дизайн

- Удобные боковые кнопки

- Проигрывает нынешним фаворитам рынка по характеристикам

- Простой внешний вид