Разгон и модификации

Подписаться на эту рубрику по RSS

Ватерблок? Легко!

В процессе сборки системы водяного охлаждения, каждый кулибин встречается с несколькими проблемами. Одна из них - ватерблок. Многим кажется, что сделать производительный и надёжный ватерблок слишком сложно без каких либо особых инструментов и навыков. Я на своём веку собрал наверное несколько десятков разных водянушек, поэтому перепробовал много разных вариантов ватерблоков. Как сделать один из самых простых и надёжных вариантов вы узнаете, если дочитаете эту статью до конца.Ингридиенты

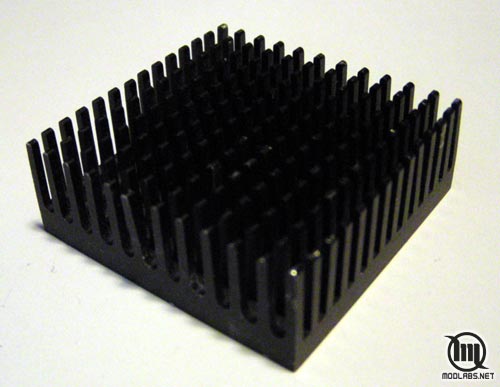

Для того чтобы сделать наш теплообменник максимально эффективным, и одновременно не создавать себе проблем с креплением мы будем его делать из воздушного куллера. Для систем на базе Pentium 4 подойдёт практически любой кулер крепление которого осуществляется с помощью прижимных скоб по бокам радиатора. Большинство кулеров под Pentium 4 крепятся именно так. Для систем на Athlon и Pentium 3 нам понадобится кулер типа Orb, например старенький Golden Orb, Chrome Orb или Dragon Orb. В принципе, подойдёт практически любой кулер крепление которого не проходит поперёк через радиатор.Если придумать крепление ватерблока для вас не составляет трудностей, можно использовать любой радиатор подходящий вам по размерам. Я, например, делал ватерблок на северный мост из старого алюминиевого радиатора от "четвёрки" с которого я спилил крайний ряд иголок для удобства герметизации.

Если радиатор квадратный и пластинчатый, возможно потребуется просверлить поперёк рёбер несколько дырочек для лучшего прохода воды. Сверлить стоит насквозь от первого ребра до последнего. Кроме радиатора нам понадобится ещё несколько ингридиентов. Первый - штуцера. В идеале, стоит съездить на хоз. рынок и купить 2 штуцера нужного диаметра. Диаметр естественно чем больше тем лучше, однако подбирать стоит с учётом используемых в системе шлангов. Я например взял для тестового ватерблока штуцера с внешним диаметром 0.8 и потом распаривал шланги перед натягиванием, так как их внутренний диаметр у меня всего 0.5.

Если ехать за штуцерами лень, то можно взять 2 небольших (15-20мм) обрезка трубки из нержавеющего металла. На худой конец подойдут даже 2 обрезка аналогичной длины от корпуса фломастера. Следующим ингридиентом является так называемая "Холодная сварка". Существует довольно много её аналогов под другими названиями, однако принцип их работы и внешний вид обычно мало отличаются. Холодная сварка - двухкомпонентный материал, предназначенный для заделки трещин в различных сантехнических изделиях и склеивания металлических поверхностей. Мой экземпляр продавался в прозрачном циллиндрическом корпусе. Внутри находилась белая, похожая на пластелин, колбаска.

Кроме основных материалов нам могут понадобиться макетный нож, резиновые перчатки, перманентный маркер или балон с краской, однако можно обойтись и без них. К сожалению для фотографии у меня нашелся лишь маленький кусочек холодной сварки оставшийся от многочисленных экспериментов.

Итак подсуммируем. Нам понадобятся:

- Радиатор

- 2 штуцера или трубки

- Холодная сварка

- Макетный нож

- Балон с краской или перманентный маркер

Сборка

Для начала надо снять вентилятор с радиатора, если он был установлен. Он нам не понадобиться. Советую всё, о чём я расскажу далее, делать в одноразовых резиновых перчатках, так как холодная сварка оставшаяся на руках, создаёт не самые приятные ощущения.Для начала смачиваем руки под краном и отрезаем ножом небольшой кусочек от обеих компонентов холодной сварки. Соотношение компонентов должно быть 1:1! Энергично и не останавливаясь мнём в течении нескольких минут, пока компоненты не смешаются в однородную массу. Чем дольше и тщательнее мы разминаем массу, тем больше вероятность того, что в итоге получим качественный и герметичный ватерблок.

Когда масса готова, щедро намазываем её на одну из боковых сторон радиатора. Если вы делаете ватерблок из кулера типа Orb, то начинаете размазывать массу по всей длине боков радиатора. Процесс повторяем пока все боковые стороны радиатора не будут полностью обмазаны. Далее берём нож и аккуратно разравниваем массу.

Штуцера ставим сверху на радиатор, заранее подумав, чтобы они располагались с учётом прохода воды. Обмазываем весь верх массой и приклеиваем ей-же штуцера. Смотрим чтобы не было каких либо видимых щелей. Разравниваем ножом верхний слой на радиаторе и оставляем застывать.

Время застывания холодной сварки обычно в районе 2-3 часов, однако оно может варьироваться в зависимости от марки продукта и качества смешивания компонентов. После застывания масса становиться настолько крепкой, что может быть сравнима с металлом. Её можно полировать, обрабатывать напильником и даже нарезать в ней резьбу (так, во всяком случае, сказанно в инструкции).

Последние штрихи и тестирование

Сразу после застывания массы стоит проверить ватерблок на герметичность. Для этого закрываем один штуцер пальцем, а из другого начинаем отсасывать воздух. Если воздух всёравно откуда-то заходит и слышен характерный свист, то принимаемся за поиск щелей и заделываем их маленькими кусочками холодной сварки.Если воздух уже как-бы не идёт и в ватерблоке создаётся пониженное давление, подключаем теплообменник шлангом к крану и пускаем хороший напор. Если в течении 5-10 минут не обнаружиться протечек, значит ватерблок герметичен и готов к установке в систему. Перед установкой, готовый ватерблок, по желанию, можно покрасить перманентным маркером или из баллона. Для этого изолентой или скочем тщательно заклеиваются штуцера и подошва, а всё оставшееся красится. Если подошва теплообменника плохо отполирована, её можно тоже обработать до зеркального блеска.

Получающиеся таким образом теплообменники легки и дёшевы в изготовлении, а также обладают хорошей эффективностью, ввиду большой поверхности теплосъёма у воздушных радиаторов. А так как материал из которого они изготовлены изначально предназначается именно для герметезации, надёжность финальной конструкции тоже довольно высокая. Единственное что может привести к разрушению ватерблока - включение системы без подачи воды. При серьёзных перепадах температуры (разогрев до 80градусов) и последующем включении помпы (мгновенном охлаждении системы), расширение металла может создать трещины в герметизирующем материале. Однако при правильных конструкции и обращении, ватерблоки сделанные таким методом прослужат вам долго и будут иметь очень неплохую эффективность.

Эффективные радиаторы для видеопамяти

Современные видеокарты оснащаются памятью в упаковке типа BGA, одной из особенностей которой является более низкое, чем у традиционных TSOP-модулей, тепловыделение. При этом она хорошо переносит нагрев - высокая температура (в разумных, конечно, пределах) не становится причиной появления графических артефактов и нестабильности работы памяти. Поэтому, начиная с GeForce 4 Ti, производители зачастую экономят на радиаторах для памяти - для работы на стандартных частотах они теперь не нужны.

Более того, для оверклокеров есть новость, одновременно упрощающая им жизнь, но расстраивающая многих хардкорщиков. Опытным путем доказано, что высокоэффективное охлаждение BGA-памяти (даже просто водяное, не говоря уже о ватерчиллерах, Пельтье и т.п.) в подавляющем большинстве случаев не приносит повышения разгонного потенциала. Результат - даже признанные гуру разгона используют простые "воздушные" радиаторы на видеопамяти. Доходит до занятного сочетания фреонки на графическом ядре и совершенно голых чипов памяти.

За что же мы тогда боремся? Дело в том, что обе положительных стороны BGA - низкое тепловыделение и стойкость к высоким температурам, имеют свои пределы. При серьезном разгоне, особенно с применением вольтмоддинга, даже BGA-чипы начинают перегреваться и выдавать артефакты. В первую очередь этим страдает FX5900, далее идет Radeon 9x00 и GeForce 4. Если 90% карт на базе GeForce FX оснащены массивными радиаторами, то ATI принципиально игнорирует любые средства охлаждения памяти. Единственный Radeon (не считая редких и дорогих карт Tyan и Hercules), на котором предусмотрены радиаторы на памяти - это 9800 Pro 256Mb с памятью типа DDR-II (кстати, вышеперечисленные преемущества BGA-модулей не касаются этого типа памяти, DDR-II еще "сырая" технология и одна из ее проблем - сильный нагрев чипов). Владельцы некоторых GeForce FX (к примеру, от Gainward) тоже столкнутся с проблемой охлаждения памяти, когда захотят заменить штатный кулер на нечто более производительное. Да и тем, кто использует видеокарты с TSOP-памятью, надеюсь, пригодится это руководство.

Цель

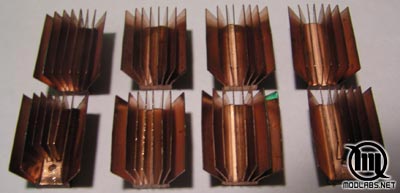

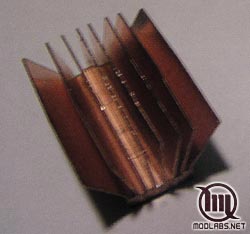

Тема сегодняшнего занятия - эффективные, эстетичные и компактные радиаторы для модулей памяти видеокарты. Обьектом для подражания станут знакомые многим (по картинкам, ибо у нас они пока не продаются:)) Tweakmonster Heatsinks. У них есть два преемущества: материал (медь) и форма с большой поверхностью, которую легко эффективно обдуть вентилятором. Скопировать один-в-один не получится, но наш вариант будет не менее эстетичным и более производительным за счет большей площади.

Инструменты и материалы

- Кулер Titan TTC-CU8TB

- Электролобзик

- Плоская отвертка

Выбор кулера

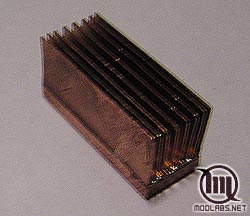

Я вообще-то не люблю фирму Titan. По большому счету, у них нет ни одного удачного кулера. Исключением, немного реабилитирующим компанию в моих глазах, стал TTC-CU8TB. Это достаточно необычный продукт: низкопрофильный 1U-кулер для Socket 603/604 (т.е. Xeon). Представляет из себя медную пластину с напаянными тонкими ребрами. Сверху винтами крепится высокооборотистый и шумный вентилятор размера 60х60х10. Знакомство с этим кулером было вынужденным - когда я экспериментировал с дуальным Xeon 2.8GHz мне пришлось заказать два таких кулера, т.к. никакой альтернативы под Socket 604 у меня не было. От Xeon'ов я избавился, а кулера остались, так что пришлось придумывать, куда их приспособить. Как оказалось, это очень удачная покупка для оверклокера - достаточная производительность (несмотря на скромные размеры, он держал почти трехгигагерцовый процессор ниже 40 градусов) и компактность позволяет найти ему массу применений, особенно связанных с видеокартами.

Практически без модификаций (расточить на 3мм в стороны отверстия для стандартного вентилятора) TTC-CU8TB крепится четырьмя винтами на GeForce FX5900. Аналогично, правда если другие элементы на плате позволят не обрезать радиатор, он вешается и на остальные карты с четырьмя отверстиями вокруг чипа (т.е. серия GeForce). Для крепления на R300/350 придется повозиться с отпиливанием части ребер и сверлением двух отверстий, но результат того стоит. Как показали тесты La1kr0diZ'а, такой радиатор даже в очень тяжелом случае (R9500@440MHz, Vgpu=2.0-2.2V) не уступает по производительности качественному водяному охлаждению.

Ну а не использовать такой радиатор для распилки на охлаждение чипов видеопамяти - просто кощунство:). Поэтому, именно этим мы и займемся.

У кулера есть два недостатка, которые мешают мне ходить по городу с плакатом "Покупайте Titan ... ". Во-первых, цена около $15, поэтому все же не каждый захочет покупать эти кулера тоннами для своих экспериментов:). Во-вторых, 1U-кулер для Xeon - вещь непопулярная и редко появляющаяся в продаже. Но кто ищет, тот всегда найдет.

Процесс

Выше указано, что для работы понадобится электролобзик. Написал я это неспроста. Кроме электролобзика, я пилил такие радиаторы (мне это неоднократно приходилось делать) ручной пилой по металлу и дремелем. Оба способа равноценны по скорости, на один распил не меньше 15 минут и жутко неудобны. Пила постоянно норовит зацепить ребра, а дремель мгновенно разогревает медь до невыносимой температуры и с приличной скоростью тратит даже армированные круги. И только электролобзик делает работу качественно и быстро. Конечно, есть идеальный вариант - фрезерный станок, но не каждый имеет к ним доступ. Приведенные на фото радиаторы пилились смешанным образом. Вдоль ребер они разрезаны фрезой, а потом каждая заготовка распилена поперек надвое уже электролобзиком.

Для охлаждения модулей памяти необходимо сделать каждый радиатор шириной в восемь ребер, то есть четыре припаянных к основе П-образных пластины (поймете, когда увидите кулер живьем:)). Поперек радиатор распиливается посередине. Проверено, это самый удобный вариант. Более экономично пилить на четыре части, но будет не очень удобно разрезать. Соответствующим образом и расчерчиваем подошву радиатора. Внимание, не для каждой видеокарты это подойдет. Если не хотите резать дважды (трижды, четырежды, еще больше - нужное подчеркнуть), сначала не поленитесь осмотреть свою карту на предмет выступающих деталей, которые ограничивают длину радиатора.

Для охлаждения деталей приготовьте емкость с холодной водой. Медь очень быстро нагревается, поэтому работайте в рабочих перчатках, если не хотите обжечься.

Для самых недогадливых подскажу, как удобнее всего в нашем случае резать электролобзиком. Лобзик переворачиваете лезвием вверх и как-нибудь закрепляете в таком положении (да хоть ногами зажмите, сидя на полу:)). Скорость ставите высокую, и вперед. Не отрежьте пальцы, а то нечем будет потом abuse'ы на меня писать.

Сначала режете радиатор вдоль ребер. Затем получившиеся длинные заготовки распиливаете посередине или как наметили иным образом. Отмываете от металлической пыли, особенно основание, если попадет между чипом и радиатором, ничего хорошего не будет.

Теперь самая интерестная часть, превращение в Tweakmonster. Если разогнуть ребра веером, получится маленькое подобие Zalman'овских кулеров. Это улучшит проход воздуха между ребер и увеличит реально обдуваемую поверхность. Для этого нужна плоская отвертка или что-то похожее (нож, полотно от электролобзика и т.п.). Главное, чтобы проходило между ребрами и быыло достаточно твердым и прочным, чтобы их отогнуть. Ставим инструмент по центру между крайним и соседним ребром и движением в сторону медленно и плавно отгибаем его на нуждый угол. Если делать резко, может отломаться и испортить всю красоту. Аналогично поступаем с остальными ребрами. Тут фотография скажет больше, чем два абзаца текста. Вот, что должно получиться у нас в итоге:

Получившиеся радиаторы вешаете на память любым удобным для вас способом (термоклей, зажимы, термонаклейка, проволока/скрепки, термопаста+суперклей и т.п.), только не забывайте про приличный вес меди и необходимость хорошего крепления.

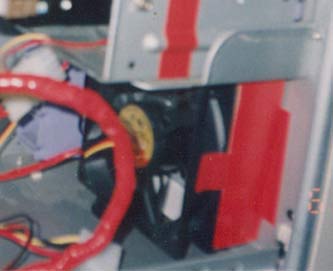

А вот и пример использования: радиаторы установлены на Gainward FX5900.

Картонное охлаждение

Эту статью начинали писать трижды. Первый раз летом 2001 года, когда мы только сделали первые ловушки. Второй раз в июле-августе 2002, когда подготавливали материал для так и не вышедшей второй части статьи "Руководство хардверного извращенца" в журнал "Хакер". Третий раз вернулись в процессе написания обзорной статьи про самодельное охлаждение, и тут ALT-F13 уже не выдержал, нашел у себя черновик той самой первой статьи и наконец, через два года после начала работы над статьей, выложил на сайт руководство по созданию самодельных переходников для вентиляторов:).

Если вы думаете, что я предлагаю обмахивать комп веером, то глубоко заблуждаетесь. На самом деле, мы будем пытаться выжать максимум из обычного воздушного охлаждения при минимуме затрат.

Чем мне нравится этот тип охлаждения, так это тем, что он довольно прост в сборке и даёт фантазии разыграться. Для создания простейших воздушных ловушек нам понадобятся:

- Лист твёрдого картона (из такого делают коробки для разного компьютерного железа);

- Скотч и какой-нибудь человеческий клей, способный клеить бумагу, например, известный ещё со школьных уроков труда ПВА;

- Макетный нож или ножницы;

- Дополнительно, по надобности, изолента, резинки, карандаш и линейка для разметки.

Для начала - кратко о том, что мы вообще собираемся делать. Представьте себе стандартный радиатор для проца, 6 на 6 см, особо ничем не выделяющийся. На нём, как обычно, стоит что-то кулерообразное и главное - маленькое. Но, несмотря на размеры, эта маленький кусок пластика с лопастями совершенно не по-человечески гудит, пищит, скрипит и вообще выдаёт весь спектр безполезных звуков, совершенно не радующих наш тонкий музыкальный слух.

Так вот, если этот 60 мм вентилятор заменить чем-то побольше (хотя бы 80х80 мм) мы получим больший воздушный поток и более тихое охлаждение, так как большие кулера зачастую гудят весьма скромно из-за маленького количества оборотов в минуту (2000-3000). Максимальную эффективность дают, конечно, 120мм кулера, но они очень редко бывают тихими (исключение составляет Vantec Stealth). Если вас не пугает их шум и хотите наилучшее охлаждение, то берите медный радиатор (например Volcano 7 Cu) и вешайте на него своего 120 мм монстра.

Вроде бы всё так просто с первого взгляда, но если подумать, то начинаешь понимать, что большая часть воздуха идёт мимо нашего маленького радиатора ввиду несоответствия размеров (Volcano 7 и другие подобные кулера не в счет, хотя и им пригодится ловушка для установки 92 или 120 мм вентилятора). Для того, чтоб перенаправить весь воздух в желаемую точку, нам надо поставить эту самую воздушную ловушку. Обьяснять, как она выглядит, значительно сложнее, чем просто показать картинку:

Склеить это довольно просто, не сложнее, чем уроки труда. Делаем такую детальку четыре раза:

После склеиваем клеем и укрепляем скотчем. Вуаля - у нас в руках воздушная ловушка. Для красоты и крепкости можно её облепить изолентой или покрасить краской из баллона, ведь мы же не только оверклокеры, но и моддеры, и у нас всё должно быть красиво. Кулер к ней крепим на том же скотче, можно не бояться, что он может отвалиться, если крепить с четырех сторон его даже оторвать будет трудно. Последним шагом аккуратно режем дырки для отвода воздуха от радиатора внизу ловушки.

Всю эту конструкцию ставим на радиатор и если она принципиально отказывается держаться, крепим скотчем. Хорошо сделанная ловушка держится без скотча, так как чётко сделана по размерам радиатора.

После включения вы поймёте, что тихий и холодный компьютер при воздушном охлаждении это не сказки. Использование ловушки значительно снижает шум, производимый процессорным кулером и, в большинстве случаев, понижает температуру как минимум на пару-тройку градусов.

Эффективность работы

Вот результаты тестирования кулера Volcano II со стандартным кулером и с установленной ловушкой.

Примечание: не удивляйтесь конфигурациям, на которых проводилось тестирование. Создание воздушных ловушек для нас давно пройденный этап, а статья частично написана еще летом 2001 года, и задокументированы результаты установки ловушек на наши тогдашние компьютеры. Демонтировать водянушку и проводить манипуляции с кулером ради того, чтобы сообщить данные по температуре более современных процессоров мы посчитали нецелесообразным. Тем более, что энергопотребление процессоров с того времени не выросло.

Использовались 92мм вентиляторы Thermaltake 9025A-2B (2800 об/мин и 56 CFM). Ловушки устанавливались на радиатор от ThermalTake Volcano II и сравнивались со стандартным 60мм вентилятором от этого кулера.

Измерялось все летом, в самую страшную жару (выше +40C), когда и встал вопрос об эффективном охлаждении:

Система ALT-F13: Athlon 1200C @ 1450 (145*10, Vcore=1,95), корпус открыт.

На Volcano II - idle 75C, CPU Burn - 85-88C (кстати система оставалась стабильна при такой температуре и это были именно реальные показатели - я тогда обжегся о радиатор, когда проверил его температуру).

На нашей конструкции - idle 57-59C, CPU Burn - 67C (!!!).

Осенью, когда температура в квартире 25 градусов, а не 40, температура упала на 7-8 градусов в каждом случае.

Система La1kr0diZ'a: Duron 700 @ 1060 (106*10, Vcore=1,85), корпус открыт. Измерялось в тот же самый летний день, что и предыдущая система.

Volcano II при CPU Burn - 55C. На custom-made кулере CPU burn - 51C.

Естесственно, первое, что мы тогда сделали до того, как начали клеить ловушки - поставили новый вентилятор на радиатор просто так, без переходника. На Duron температура CPU Burn'a поднялась до 56-57С, после чего на Athlon даже не стали пробовать так делать, стало страшно за проц. Почему так плохо? По двум причинам. Во-первых, центральная часть 92 мм кулера имеет диаметр примерно 45-50 мм и воздушный поток в середине радиатора (т.е. там, где находится собственно ядро процессора) вообще отсутствует. Во-вторых, этот самый поток воздуха формируется не прямо у лопастей, а на некотором расстоянии, причем у 90 мм вентилятора оно гораздо больше чем у 60 мм. Поэтому устанавливать его лучше _над_ радиатором, а не _на_ радиаторе, как это сделано например в кулерах Volcano 7 (не 7+) или Titan. Это к вопросу о целесообразности воздушной ловушки.

Другие пути

Более серьезным вариантом по затратам труда будет вырезание ловушки из жести.

Основной плюс такого подхода - хардкорный внешний вид ловушки, никакого гетто-моддинга. Схемы ловушек не привожу, так как под разные радиаторы (а в процессорных кулерах используют и 60х60, и 60х80, и 80х80 и еще несколько более экзотических вариантов) все равно придется делать разные.

В последнее время в продаже можно найти серийно произведенные ловушки под общим названием Fan Adapter. Очень хорошо, что у нас появляется всё больше и больше зарубежной продукции для моддинга и разгона, но именно воздушная ловушка - это та деталь, которую далеко не всегда стоит покупать. Во-первых, если вы стеснены в средствах, то лучше сделать адаптер DIY. Кроме того, на серийные продукты возможно установить только 80мм вентиляторы, в то время как 92мм значительно более предпочтительны. Кроме обычных ловушек есть занятный агрегат под названием Ice Hole. Цена у него зверская, но внешний вид и функциональность ее компенсируют. Во-первых, этот адаптер сделан из 15 мм акрила и внутрь врезаны три светодиода, которые делают Ice Hole не просто воздушной ловушкой, но стильным элементом оформления. А во-вторых, в девайс интегрирован контроллер оборотов кулера с тремя позициями. Icehole появились в продаже у нас еще в декабре. Его производительность от производительности самодельных ловушек ничем не отличается.

Количество видов воздушных ловушек ограничивает лишь ваша фантазия и изобретательность. У меня их было много разных, например таких:

или таких:

Главное не останавливаться на достигнутом и продолжать экспериментировать!

Воздуховоды

Продвинутым вариантом ловушек являются воздуховоды. Их суть в том, чтобы подвести к охлаждаемой детали наиболее холодный воздух или же наоборот вывести его за пределы корпуса. Пример самодельного воздуховода - конструкция La1kr0diZ'а, предназначенная для забора процессорным вентилятором (при открытом корпусе) воздуха от пола, где он на 2-3 градуса холоднее.

А вот и серийный экземпляр, именуемый CPU Tunnel. Гофрированная труба выполняет ту же функцию, что и у меня, но крепится на задний корпусной вентилятор. Пластиковая часть служит для отвода вверх теплого воздуха от блока питания. И снова - CPU Tunnel давно продается у нас, но найти время его протестировать мы не можем. Кроме всего прочего, для того, чтобы написать его обзор с результатами тестирования, надо демонтировать водянушку и поставить CPU Tunnel с обычным радиатором. А это не полчаса работы:(.

Воздуховоды позволяют снизить температуру процессора на несколько градусов.

Дополнительную информацию про воздуховоды вы найдете в соответствующей теме форума iXBT.

Собственно, ловушки и воздуховоды помогут вам выжать максимум производительности из обычной системы воздушного охлаждения и, возможно, пару десятков дополнительных мегагерц из процессора. Однако, не стоит на этом останавливаться - нынче в моде вода, пельтье и фреон! Но об этом в следующий раз.

Руководство по повышению напряжения на ядре и памяти Radeon 9800 Pro открывает серию гайдов по вольтмоддингу на ModLabs.net.

Что такое вольтмоддинг?

На предел разгона современных процессоров влияют (помимо потенциала конкретного экземпляра) в первую очередь температура и напряжение. Большинство процессоров, кроме отдельных Northwood/800, при поднятии напряжения, подаваемого на них, разгоняются значительно лучше. Практически все материнские платы позволяют менять напряжение Vcore в тех или иных пределах. Повышенные вольтажи не менее благотворно влияют на разгон оператвной памяти и стабильность северного моста.

Увы, при разгоне видеокарты поднять напряжение стандартным путем не получается. В BIOS материнских плат обычно присутствует пункт AGP Voltage, но практической пользы он не приносит. Конечно, желательно поднять и его для успокоения оверклокерской совести но, по большому счету, более высокое напряжение Vagp ни на что не влияет. Единственные видеокарты, на которых была доступна функция повышения вольтажа ядра, это AOpen'овские с технологией OpenBIOS. Но в последние полтора года AOpen перестала использовать эту архиполезную для оверклокеров возможность в своих продуктах.

И тут на сцену выходит вольтмоддинг. Вольтмоддинг - это хардверная модификация материнской платы или видеокарты с целью принудительного повышения напряжения на одном или нескольких компонентах.

На материнских платах обычно можно провести три вольтмода: Vcore, т.е. напряжение на процессор (когда не хватает стандартного диапазона); Vdd - напряжение северного моста, повышает максимально достижимый FSB и стабильность при разгоне; Vddr - вольтаж оперативной памяти, обычно при 3.1В и выше память начинает держать весьма впечатляющие тайминги.

Для всех видеокарт имеются как минимум два вольтмода: Vgpu, то есть напряжение графического ядра и Vmem, напряжение на чипах видеопамяти. Для R300/350 есть еще два мода, о которых мы поговорим ниже.

Приведенные обозначения (Vcore, Vdd, Vddr, Vgpu, Vmem) являются общепринятыми и в дальнейшем мы будем называть соответствующие вольтмоды именно так, для краткости.

Теория

Принцип всех вольтмодов одинаков. Между двумя определенными контактами на плате создается дополнительное сопротивление, регулируя которое можно поднимать напряжение.

На 95% вольтмоды производятся путем допайки соответствующих резисторов. Оставшиеся 5% - так называемые pencil trick. Это самый простой вольтмод, который гарантированно не испортит гарантию. Суть его заключается в том, что графит (стержень карандаша) тоже работает как сопротивление и, рисуя им дорожки, можно обойтись без резисторов. При этом чем жирнее будет дорожка, тем выше напряжение. Критические недостатки этого метода: исключительная неточность и узость применения (дорожки должны быть короткими). Таким образом можно сделать, к примеру, Vgpu для Radeon 8500 или Vdd для ABIT NF7.

Нормальные "резисторные" вольтмоды также делаются двумя разными способами.

Первый. Используется переменный резистор. При этом к контактам на плате припаиваются провода, на которые и вешается подстроечник. Резистор при этом должен быть с очень маленьким шагом (отличить их можно по наличию винта вместо рукоятки подстройки), иначе слишком легко промахнуться. На третьем контакте на плате мультиметром измеряется подаваемое напряжение. Именно таким способом мы проводим все вольтмоды, описания которых будут постепенно появляться на ModLabs.net. Плюсы этого подхода:

- возможность регулировки напряжения на ходу (вплоть до возвращения к нормальному)

- подпаять к плате провода проще, нежели резистор напрямую, ИМХО

- провода вокруг платы/карты (как бороться с этим, я покажу ниже).

- невозможность смены напряжения.

Минус:

Второй способ. Используются обычные, не подстроечные, резисторы. Обычно в гайдах по вольтмоддингу с помощью обычных резисторов делают табличку соответствия сопротивления и напряжения. Плюсов лично я в этом варианте не вижу, зато есть один очень большой минус:

Если вы захотите сменить напряжение или вернуться к стандартному, придется снова браться за паяльник.

Именно поэтому весь коллектив ModLabs.net настоятельно рекомендует использовать метод с подстроечными резисторами и даже не будем рассматривать второй вариант в своих гайдах.

Disclaimer

ВНИМАНИЕ! Вольтмоддинг, если его заметят, стопроцентно отменяет всякие гарантийные обязательства. Поэтому, делать все надо максимально аккуратно, тогда есть приличный шанс, что в случае смерти карты можно будет не менее аккуратно все отпаять.

Приступать к вольтмоддингу можно только в том случае, если выполнены требования ВСЕХ нижеперечисленных пунктов:

- вы четко представляете себе, что будете делать;

- вы не менее четко представляете, зачем вы это делаете;

- вы умеете делать тонкую работу паяльником;

- вас не пугает потеря гарантии;

- вы выжали максимум из своего компьютера, но хотите большего;

- все другие методы разгона видеокарты исчерпаны.

Необходимые материалы и инструменты

- подстроечный резистор, 10кОм - 1 шт.

- подстроечный резистор, 20кОм - 1 шт.

- провода - по необходимости

- паяльник и принадлежности

- карта ATI Radeon 9800 Pro

Vgpu

Самый простой мод, с которого обычно и начинают вольтмоддинг видеокарт. Обычно он также дает самые впечатляющие результаты, при этом шанс убить им карту минимальный.

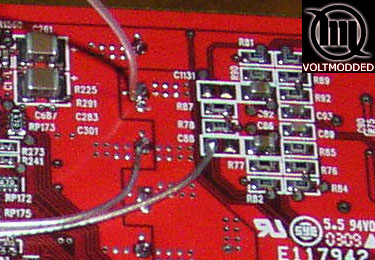

Используется 10кОм переменный резистор. Его ОБЯЗАТЕЛЬНО надо сначала выкрутить на максимальное сопротивление. Мы использовали очень чуствительный (один оборот = 0.005В) советский "военный" резистор, но подойдет и любой другой. На фото зелеными точками обозначены два контакта, к которым припаиваются провода от резистора. Вместо левого контакта можно использовать любую другую "землю", но предлагаемая нами - самая удобная и эстетичная:). Синяя точка - контакт для припайки вольтметра. Провод удобно сделать длинным и вообще закончить его крокодильчиком, будет проще крепить к щупу мультиметра. Второй щуп вешаете на корпус. Вот фотография "живого" вольтмода на моей карте:

Методика такова. После окончания пайки вставляете карту в компьютер. Обязательно подключите мультиметр к проводу от измерительной точки. После включения он должен показать напряжение 1.7В или около того. Стандартное напряжение для ядра Radeon 9800 Pro = 1.7В, но после вольтмода оно может немного колебаться. Установка резистора на 10кОм дает наиболее близкое к стандартному напряжение.

Поднимите вольтаж до 1.8В и найдите максимальную частоту работы видеокарты, как делаете это обычно. Вы уже на данном этапе увидите разницу. Не рекомендую в процессе поиска трогать частоту памяти, так как память дает многие глюки и может ввести в заблуждение.

Поднимите еще на 0.05В, до 1.85В, снова проверьте частоты работы карты. Если вы используете воздушное охлаждение, то рекомендую вообще остановиться на 1.85В или 1.9В. Обычно карты на более высоких вольтажах греются весьма значительно и простой кулер может не справится с поставленной задачей. На мой взгляд, 1.85В - максимальное 100% безопасное напряжение.

Если вы готовы идти дальше, то продолжайте поднимать напряжение по 0.05В. Начиная с 2.0В, это становится достаточно рискованным делом, поэтому рекомендую использовать это и более высокие напряжения только кратковременно, для тестов. Поднимать выше 2.1В без экстремального охлаждения (с температурой чипа ниже комнатной) не стоит вообще. Оставьте это маньякам... Впрочем, как показал наш стресс-тест, карта Radeon 9500 может выдерживать 2.7В на воздушном охлаждении без каких-либо последствий. Так что экспериментируйте, но помните: мы претензий не принимаем, вольтмоды никогда не делали, четко блюдим гарантийные обязательства, не знаем какой стороной держать паяльник и вообще боимся компьютеров.

Vmem

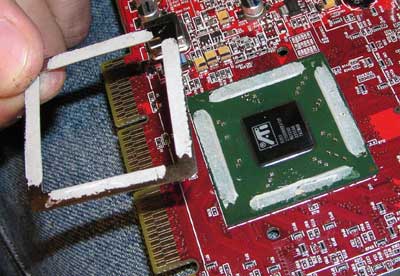

Второй вольтмод для R9800Pro. Перед тем, как его делать, необходимо установить радиаторы на чипы памяти. Они даже в стандартном режиме греются достаточно сильно и при повышении вольтажа буквально раскаляются. Это не идет на пользу стабильности карты...

ВНИМАНИЕ! Для 256Мб версии Radeon 9800 Pro этот метод не подходит. Надо сказать, что для 256Мб-карты вообще так и не нашли вольтмод памяти - слишком непопулярная карта. В отличие от сравнительно безопасного Vgpu, шансы убить память повышение напряжения значительно выше, поэтому даже не пытайтесь его делать, если морально не готовы к смерти вашего Radeon. Впрочем все не настолько страшно и по статистике очень мало карт умирают от Vmem.

Общая процедура полностью аналогична исполнению Vgpu, но вместо 10кОм используется 20кОм резистор.

Стандартное напряжение составляет 2.9В. При тестировании максимальной частоты работы памяти не стоит разгонять графическое ядро, для чистоты эксперимента. И еще одно фото выполненного вольтмода:

Самый удобный тест для поиска предела - Nature из 3DMark2001 или Mother Nature из 3DMark03, как самые критичные к стабильности памяти. Обычно в них глюки начинают проявляться при частоте на 10-20МГц ниже частоты работы в других тестах.

Перед установкой радиаторов на чипы памяти обратите внимание на производителя. Известно, что чипы Hynix очень плохо относятся к повышению напряжения, слабо реагируют в плане роста частот, зато могут гореть уже при 3.1-3.2В. Так что стоит еще раз подумать о необходимости вольтмода. Чипы же Samsung, к счастью, более распространенные, более охотно терпят издевательства. Разумный предел для них - 3.2-3.3В, многие экспериментируют с 3.5-3.7В и есть свидетельства о работе на напряжении аж до 4.0В. Впрочем повторять такие подвиги крайне не рекомендуется.

Экстрим: Vddq и Vref

Для карт на чипах Radeon 9x00 есть еще два вольтмода. Это так называемые Vref и Vddq. Оба они относятся к памяти и поднимают, соответственно, напряжение входных и выходных каскадов. Именно сочетание всех трех модификаций позволяет получить максимальную частоту работы памяти. Однако, процент смертности карт, прошедших через Vddq и, особенно, Vref превышает все разумные пределы риска. Для желающих приобщиться к хардкору я привожу схемы этих модов.

Лично я делал только Vref. Его ключевая особенность - нив коем случае нельзя поднимать напряжение выше 1.5В - шанс убить карту резко растет с каждой десятой долей вольта. Между 1.4В и 1.48В я не заметил практически никакой разницы в разгоне, и это не только мои наблюдения. В принципе, для Radeon 9800 Pro прекрасно хватает имеющихся 1.4В, так что особой необходимости в Vref нет. Если вы не гонитесь за рекордами, конечно ;)

Результаты

Мы проводили модификации на карте Sapphire Radeon 9800 Pro 128Mb с памятью Samsung 2.8ns. На карте установлено водяное охлаждение графического ядра, радиаторы на памяти отсутствуют. Максимальные частоты, с которыми карта способна пройти 3DMark2001 без модификаций, составляли: 480 МГц для чипа и 370(740)МГц для памяти. После вольтмодов частоты стали такими: 520 МГц при Vgpu = 2.05В и 390(780)МГц при Vmem = 3.15В. При использовании ватерчиллера с температурой воды +8С мы добились стабильной работы чипа на частоте 542МГц.

Вторая карта, на которой проводилиь эксперименты, имела предельные частоты со штатными напряжениями - 470/395(790)МГц. После установки водяного охлаждения частота работы чипа поднялась на 15МГц. С Vgpu=2.1V, Vmem=3.35V и Vref=1.48V, частоты достигли 540/408(816)МГц. Холодный окружающий воздух (+8С) накинул еще 10МГц по чипу, не дав (как и ожидалось) роста памяти.

Боремся с проводами

От карты с двумя вольтмодами отходит целых шесть проводов. Это создает беспорядок в корпусе, к тому же провода можно просто случайно оторвать. Поэтому, после проведения всех испытаний мы начали борьбу за сокращение проводов.

Дело в том, что подстроечные резисторы вполне можно разместить на самой карте, приклеив полиэстеролом или каким-нибудь клеем к текстолиту. Поэтому, все провода, идущие к резисторам, мы урезали до минимально необходимых. А оба резистора были закреплены в "кормовой" части платы. Длинный 10кОм Vgpu прекрасно разместился на molex-разьеме для питания карты, а квадратный 20кОм Vmem был приклеен с обратной стороны карты напртив Vgpu-резистора. Таким образом мы избавились от четырех длинных проводов, разместив все органы управления на самой карте. Два провода для мониторинга напряжений пришлось пока оставить, как есть. Но и эта проблема решаема. Кстати, после установки желаемых напряжений держать мультиметр постоянно подключенным к карте вовсе необязательно.

Итого

Вольтмоддинг зарекомендовал себя как эффективное средство повышения разгонного потенциала видеокарты, хотя и сопряженное с некоторым риском. На втором экземпляре видеокарты (в ноябре 2003) мы достигли впечатляющего результата в 27381 балл в тесте 3DMark 2001 SE, что до сих пор является лучшим результатом нашей команды.

Radeon - карта сегодняшнего дня

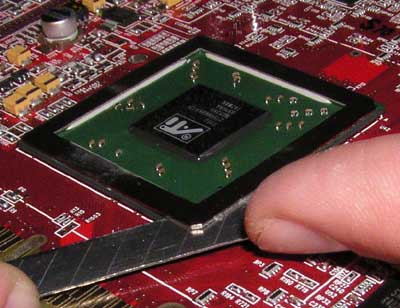

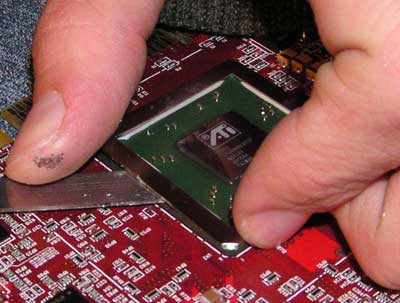

Карты производства канадской фирмы ATI на чипах R300/R350 в последнее время стали одними из самых популярных карт, устанавливаемых в системы высшего и среднего уровня. Именно они также стали излюбленной игрушкой оверклокеров ввиду своего очень неплохого разгонного потенциала и кучи разнообразнейших модификаций. В числе самых простых находится снятие рамки, окружающей ядро видеокарты и препятствующей его сколу.

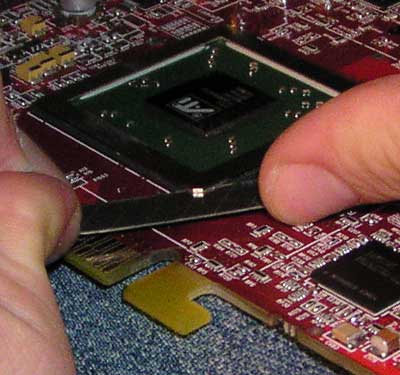

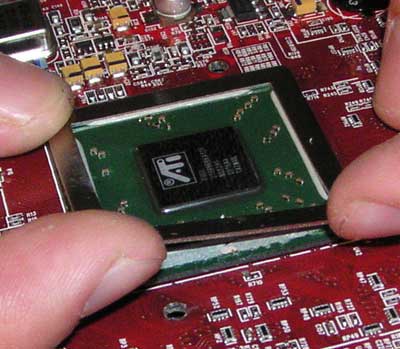

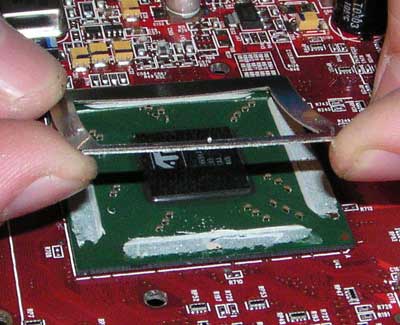

Однако, как это часто бывает, что юзеру хорошо, то оверклокеру смерть. Рамка, находящаяся на чипе, по высоте немного выше ядра, так как стандартный радиатор Radeon 9800 по центру имеет небольшой выступ и плотно прилегает к чипу (впрочем, у более старых карт такой выступ отсутствует, что приводит к большему нагреву чипа и снижает его разгонный потенциал). Естесственно, никакие радиаторы с плоской подошвой не могут хорошо охладить ядро, когда вокруг него находится рамка такой высоты. Слой термопасты в этом случае превышает любые допустимые толщины. Есть 2 метода борьбы с этой проблемой. Первый - сполировать рамку настолько, чтобы радиатор полноценно касался чипа. Второй более радикальный - полностью снять рамку. Мы естественно не будем ограничиваться полумерами и расскажем вам как снять с чипа, окружающую его рамку. Как ни странно, но "половинчатое" решение в виде полировки еще и значительно тяжелей в реализации.

Рамки долой!

Для данного мода потребуется:

- Тонкий макетный нож или лезвие

- Карта на базе чипа Radeon 9500,9600,9700 или 9800.

На этом углу у рамки немного срезан уголок и именно к нему надо приставить наш режущий инструмент. Установив лезвие где-то под углом в 30 градусов относительно чипа, начинаем двигать его в сторону ядра, немного водя им вправо-влево, как ножовкой. Двигающееся лезвие зайдёт под рамку значительно легче и с меньшей вероятностью повредит несколько бескорпусных деталей, находящихся вокруг чипа. Полезная теоретическая информация: рамка просто приклеена к чипу неким клеющим веществом. Поэтому, проводя операцию аккуратно, чип повредить невозможно.

Как только лезвие попало под рамку, не торопитесь её отрывать. Она приклеена слишком хорошо и вы можете сломать инструмент, испортить чип или порезать руки. Оставьте только кончик лезвия под рамкой и двигайте его вдоль одной из сторон чипа, аккуратно, пытаясь не задеть бескорпусные детали. После первого угла процесс покажется вам значительно более легким, так как лезвие будет просто разрезать клеющий материал, с помощью которого крепится рамка. Когда дойдёте до второго угла рамки, продолжайте двигаться вдоль, иногда пытаясь поднять рамку лезвием по принципу рычага. В конце концов у вас это получится и рамка поддастся.

Снятие рамки позволило нам установить ватерблоки и производительные кулера на наши подопытные карты Radeon 9500 и Radeon 9800 без ущерба их производительности.

Однако в Сети бытует мнение, что снятие рамки может помочь и разгону с помощью обычного кулера, так как улучшает прижим и может позволить вам выжать еще несколько никогда не лишних мегагерц из ядра вашей видеокарты.

Radeon - карта завтрашнего дня.

Данный мод, в совокупности с вольтмодами, охлаждением и твикингом, сделал возможным получение результатов в 3DMark2001 выше 20500 на Radeon 9500 и выше 22900 на Radeon 9800, что даёт нам полное право назвать их картами не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня. Надеюсь, зарядившись нашим "боевым духом", многие наши читатели решат таки довести свои видеокарты до предела их возможностей, перестав бояться всевозможных модификаций и переделок!