тестирование

Погружение в виртуальное прошлое. Подробный обзор VR шлема Forte VFX1.

Метки: headgear | VFX1. Forte | VR | виртуальная реальность | настройка | обзор | тестирование | фото | шлем виртуальной реальности

Дата: 16/04/2013 03:33:33

Подписаться на комментарии по RSS

Введение. Комплектация и технические характеристики.

Несколько месяцев назад, я, совершенно случайно обнаружил «на молотке» шлем виртуальной реальности VFX1,

и конечно сразу захотелось его приобрести. Вещь, не побоюсь этого слова, легендарная. Разработала его американская фирма Forte Technologies в теперь уже далеком 1994 году.

Да, да, в прошлом веке. Это первый в мире массовый непрофессиональный шлем виртуальной реальности. На момент выхода он стоил 1495$, к 1997-98 годам цены снизились, и шлем можно было уже приобрести по цене, не превышающей 1000 долларов. Не маленькие на то время деньги. Однако нужно ли говорить, что профессиональные шлемы стоили значительно дороже и были совершенно недоступны для рядового юзера?

Задолго до выпуска VFX1 была развернута крупномасштабная рекламная компания, привлечены разработчики игр, так что ещё до выхода шлема ему была обеспечена поддержка самых современных на тот момент игр. Forte Technologies участвовала в разработке тогда нового звукового стандарта Ultrasound. Впоследствии, кстати, звуковые карты Gravis Ultrasound стали не менее легендарными. А в мануалах на шлем появилась надпись, что он совместим с этими звуковыми картами.

Появление шлема в продаже произвело настоящий фурор в области компьютерных игр. Подумать только, виртуальная реальность доступна рядовым пользователям!

Оригинальный дизайн, высококачественные наушники, активные LCD матрицы с разрешением 789x230 пикселей, возможность подключения по шине ACCESS.BUS до 125 внешних устройств. Forte Technologies собиралась выпустить для шлема кучу дополнительных устройств – виртуальные перчатки, манипуляторы и даже виртуальные жилеты.

В то время это была фантастика, мечта. О приобретении я не мог даже думать. А теперь стоимость VFX1 невелика и мне стало очень интересно посмотреть на виртуальную реальность образца 1994 года рождения.

Захотелось – купил. А получив, столкнулся с целым букетом трудностей, начиная с поиска совместимых видеокарт и заканчивая установкой драйверов. Информации по VFX1 не так много, пришлось долго искать, читать, изучать, сопоставлять. А когда, наконец, все заработало, появилась идея обобщить всю информацию в одной статье. Кому-то может показаться, что я слишком подробно описываю общеизвестные вещи. Но поверьте, что многим это очень пригодиться.

Комплектация.

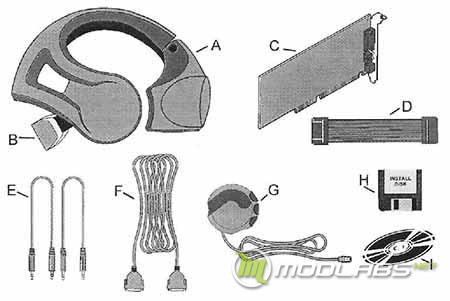

Вот картинка из инструкции к шлему, на которой нарисован комплект поставки.

Шлем ко мне попал же, к сожалению, без коробки, но комплектация осталась практически полной. Не хватает коробки, дискет с драйверами, руководства пользователя и пары аудио-шнурков. Вот что пришло ко мне:

A - Шлем;

C - ISA VIP-карта;

G - Джойстик Cyberpack с разъемом для подключения к шлему;

G - Джойстик Cyberpack с разъемом для подключения в VIP-карту, на картинке его нет;

F - Соединительный кабель шлем - VIP-карта;

D - Соединительный шлейф VIP-карта – видеокарта;

B -Съемный ремень шлема настройки для меньших размеров головы;

I – Диск Bonus software;

I - Диск с игрой Comanche 3;

Рекламная листовка, на рисунке нет.

Технические характеристики шлема VFX1.

Дисплеи

- 3D Stereoscopic Smart Visor. Разрешение до 789x230 x 2;

- Двойные 0.7 дюйма цветные жидко-кристаллические матрицы (181,470 Pixels);

- Размер изображения: 10.6 мм по вертикали 14.3 мм по горизонтали;

- Изображение аналогично 35 футовому экрану с расстояния в 35 футов.

Оптика

- Область обзора (Field of View: FOV)

35.2 градуса по вертикали;

53.0 градуса по горизонтали;

56.1 градуса по диагонали.

Система Виртуальной Ориентации (Virtual Orientation System: VOS) Head Tracker

- Угловой диапозон: +/- 70 градусов по вертикали и 360 градусов по горизонтали;

- Угловое разрешение: 0.077 градуса по вертикали и 0.251 градуса по горизонтали;

- Три уровня свободы: Yaw (azimuth), Pitch (elevation), Roll (tilt).

VFX1 Interface Protocol (VIP) Card

- Совмещается с любой стандартной VGA картой, имеющий VESA коннектор (26-ти контактная гребенка);

- Использует ACESS.BUS интерфейсный стандарт. Позволяет подключение до 125 устройств. Пропускная способность: 100 Кбит/сек;

- VIP карта, 16-битный PC ISA слот.

Аудио

- Профессиональные стерео наушники от AKG;

- Встроенный в шлем микрофон;

- Совместим с любой PC аудио картой;

- Для 3D звука необходимо наличие 3D звуковой платы (рекомендуется Gravis UltraSound).

Энерго-потребление

- 5 В, 2.0 Вт;

- 0.4 а (вместе с подключенным контроллером CyberPack).

Необходимые условия окружающей среды:

Температура

- Рабочая: от 5 до 35 градусов;

- Хранение: от -20 до 60 градусов.

Влажность

- Рабочая: от 10 до 90% (5-35 градусов);

- Хранение: от 10 до 90% (0-40градусов), от 10 до 60% (40-60 градусов).

Системные требования

- IBM PC или совместимый 386, 486, Pentium+;

- MSDOS 5.0 или более поздние версии;

- 3.5 1.44 Мбайт FDD; 500 Кбайт на HDD;

- Стандартный VGA адаптер (ISA, VLB, PCI) с VESA коннектором;

- Стерео звуковая карта; CD-ROM.

А теперь давайте рассмотрим каждый предмет из комплекта по отдельности. Максимально подробно. Начну с главного.

Шлем.

Корпус шлема выполнен из черного пластика. По бокам на наушниках лого фирмы производителя Forte Technologies, спереди и сзади нанесено название шлема - VFX1. Несмотря на то, что прошло целых 18 лет с момента выпуска, шлем VFX1 по-прежнему выглядит впечатляюще. Футуристичный дизайн не потерял своей привлекательности.

Передняя часть шлема выполнена в виде откидывающегося забрала. Если возникает потребность вернуться в реальный мир, просто откидываете козырёк и готово, не нужно снимать шлем.

Оба окуляра можно двигать влево-вправо для регулировки межцентрового расстояния глаз. Регулировка по диоптриям, на случай если пользователь носит очки, предусмотрена для каждого глаза по отдельности. Диапазон регулировок очень большой. На окуляры предусмотрены резиновые накладки, для более плотного прилегания.

Продолговатое отверстие чуть выше левого окуляра сделано под микрофон. Он установлен на левом устройстве, более подробная фотография будет ниже.

Под окулярами расположены два высококонтрастных LCD дисплея. По заявлению производителя - 789х230 пикселей, хотя тут он немного слукавил. Пиксель это элемент матрицы, формирующий изображение, который состоит из триады - трех субпикселей красного, зелёного и синего цветов, расположенных рядом в определённой последовательности. Известно, что любой цвет можно получить смешением трех основных цветов. В зависимости от интенсивности свечения каждого субпикселя и получается нужный цвет пикселя. А из них и строится изображение.

Но в данном случае производитель посчитал не пиксели, а субпиксели, причём все - красные, зеленые и синие. Вот так и получились эти внушительные 789х230. На самом деле реальное разрешение составляет 263х230. Получается немного меньше стандартных 320х240, что по сегодняшним меркам просто смешно, однако не будем забывать, что это 1995 год, в то время это разрешение было весьма неплохим.

Забрало соединяется с остальной частью шлема массивной дугообразной перемычкой. Очень удобно при переноске шлема использовать ее в качестве ручки.

В затылочной части расположены разъемы подключения шлема.

Слева DHS-26F гнездо 26 pin. Служит для соединения шлема с управляющей платой. Второй разъем немного нестандартный - это порт шины ACCESS.BUS. Был разработан Philips в начале 1990-х годов прошлого века и позволял подключать до 125 низкоскоростных устройств. Клавиатуры, мышки, принтеры... Разработана эта шина как замена для COM-порта. У COM/LPT имелся недостаток – к одному порту можно подключить только одно устройство. А тут 125. Шина ACCESS.BUS напоминает USB, но появилась гораздо раньше, USB разработали только в 1995 году. Компания Forte в своём шлеме использовала шину ACCESS.BUS для подключения своего джойстика - CyberPack.

В шлеме установлены качественные наушники производства AKG. Динамки наушников расположены на подпружиненных панелях, к которым крепятся съемные амбушюры, чтобы снять их нужно повернуть амбушюру против часовой стрелки.

Под амбушюрой находится матерчатая прокладка, на которой когда-то был слой акустически прозрачного поролона. Поролон от времени разложился. Запачкав пластик панели наушников. Пришлось все счищать, протирать спиртом. Искусственное покрытие самих амбушюр время также не пощадило. Покрытие частично было порвано, а частично отклеилось. Можно было бы попытаться подобрать новодел, но тогда теряется аутентичность шлема. Чтобы всё сохранить как было, я просто подклеил все дефекты. Использовался клей БФ, медицинский. Он на спирте и поролон не разъедает. Прокладки на динамики сделал временные из тонкого черного поролона, который шел в коробке вместе с какой-то материнской платой.

Так же в шлеме имеется ремень с подушечкой. Используется для более прочной посадки шлема у людей с небольшой головой, судя по всему, расчёт был на детей. Взрослому человеку он не нужен. Шлем отлично держится за счет хорошего прилегания наушников. Для того, что бы пользователю было комфортно, предусмотрена съемная мягкая прокладка, которая крепится к корпусу шлема на липучках.

У меня прокладка распалась на две части. Когда-то между ними был черный поролон, но от времени он превратился в крошащуюся немного липкую массу. Пришлось его удалить. Это болезнь всех уцелевших экземпляров шлема. Владельцы выкручиваются по-разному. Кто-то шьет новую, а я купил в строительном магазине теплоизоляцию на канализационные трубы диаметром 100 мм и вырезал из нее.

Прокладка встала нормально.

Цвет отдалённо похож на оригинал, пока пойдет, а в будущем, конечно, хочется отреставрировать старую прокладку. Проблема в том, чтобы подобрать пористый материал нужной толщины, к сожалению, пока ничего подходящего не попадалось. Возможно, кому-то покажется, что шлем великоват и тяжел. Но на самом деле он отлично сбалансирован и прекрасно сидит на голове. Ощущения тяжести нет.

Внутреннее устройство.

В сети есть несколько обзоров шлема. Однако они не рассказывают о внутреннем устройстве VFX1. Мне, как большинству нормальных людей, крайне интересно, что ж там такого внутри имеется. Начну с оптической части. Снимаю резиновые накладки. И пористую панель. Под ней видны два устройства вывода изображения.

Рамка-держатель, на которой они двигаются, служит для настройки межцентрового расстояния. Каркас держится на четырех винтах.

Теперь видно, где находиться микрофон. На фото он выделен красным.

Откручиваю винты, рамка отделяется от корпуса шлема.

Теперь можно выдвинуть каждый монитор отдельно.

Что бы его разобрать придется открутить еще два винта и снять пластмассовую крышку.

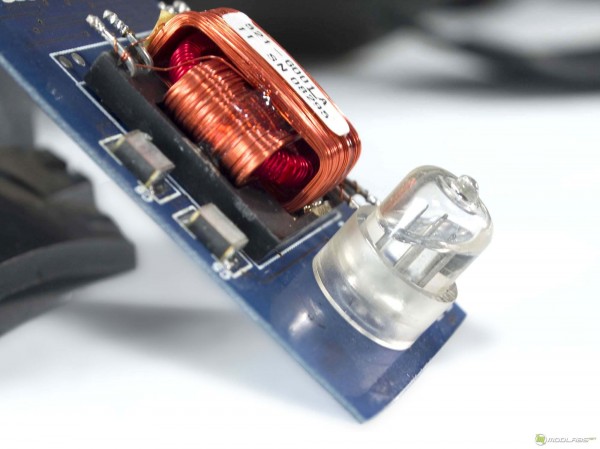

Теперь он разбирается на две части – оптическую и электронную.

Слева осталась оптика с закрепленной на ней LCD матрицей. Шлейф от нее идет к плате. На ней выделяется модуль подсветки. Про схемотехнику рассказывать не буду, большинству это не нужно. А специалисту электронщику и так всё понятно. На фотографиях видны номиналы деталей. Принципиальную схему и все даташиты можно посмотреть тут. В статье по ссылке все очень подробно рассказано и даже приведен способ модернизации шлема. А именно как самостоятельно изготовить LinkBox. Ближе к концу жизненного цикла шлема, Forte Technologies выпустило такое устройство - LinkBox, оно позволяло выводить изображение на шлем не через ISA VIP-карту, а по VGA, благодаря чему можно было подключать VFX1 на выход любой видеокарты.

На первый взгляд отличная вещь, но LinkBox было выпущено очень немного. Помимо достоинства, есть у него и серьезный недостаток – не поддерживается трекинг шлема. С LinkBox шлем работал как обычный монитор. Самоделка по ссылке выше поддерживает трекинг. Но, к сожалению, чтобы повторить этот девайс, нужны специальные знания и опыт.

Разборку окуляров в некоторых случаях производить просто необходимо. В щели попадает мусор – пылинки, крошки развалившегося поролона и т.д.. В окуляры эти соринки очень хорошо видно и они прилично раздражают. После такой разборки нужно продуть все резиновой грушей и мусора на изображении больше не будет. Собираю мониторы назад.

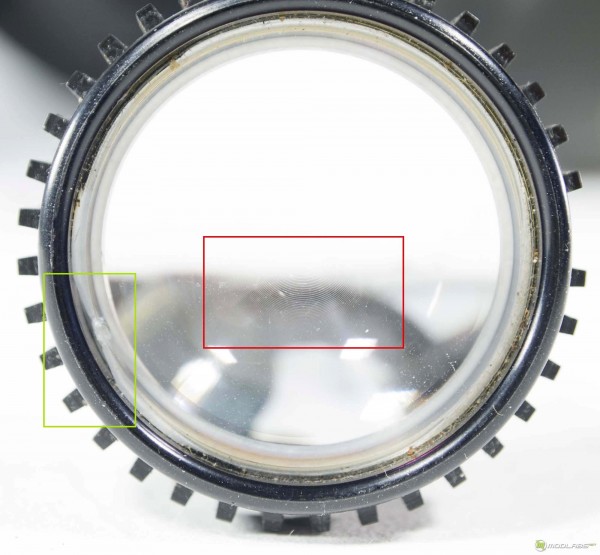

Теперь рассмотрим оптику. После того, как большое количество VFX1 разошлись по миру, почти все владельцы шлемов жаловались на низкое качество пластиковых линз. Потом Forte даже выпустило в продажу улучшенный набор стеклянных линз. Вот так выглядит модуль мониторов сверху.

Подвижная часть окуляров фиксируется в прорези резьбовым штифтом. Таких штифтов по два на каждом окуляре. Открутить его можно шестигранным ключом. У меня нашелся набор шестигранников с самым маленьким ключом размером 1,5 мм, который оказался немного больше, а потому не подошел. Пришлось, как это принято в России, доработать надфилем.

Имея такой ключ намного проще очистить оптику от пыли. Линзы оказались довольно грязными. Я побоялся использовать жидкости для чистки линз, кто знает, как она прореагирует с пластмассой возрастом 18 лет и просто продул все резиновой грушей. Линзы просветленные. Отчетливо виден радужно-фиолетовый отблеск. Захотелось рассмотреть все получше.

Во время осмотра обнаружил две интересные особенности. Первая обведена зеленым. Странный ровный участок. Что это? Паз для извлечения линзы в случае замены? Или брак? Ответа на этот вопрос я так и не нашел.

Вторая особенность будет хорошо видна, если посмотреть фотографию в полном размере - концентрические круги на поверхности линзы. Это очень напоминает линзу Френеля. Вот ее эскиз.

Такие линзы применяются в проекторах. Опять возникает вопрос – что это такое? Брак или специальное конструкторское решение? Печально, что ничего не понимаю в оптике. Я попытался сфотографировать круги более чётко. Это оказалось непросто. Вот лучшее, что получилось.

Круги видны, но что они собой представляют - непонятно. Уступы линзы Френеля, или след от резца при изготовлении матрицы для отливки линз? На этот вопрос у меня пока нет ответа.

На форуме обсуждался вопрос по замене линз. Там предлагалось заказать линзы в магазине «оптика». Если в окулярах применена линза Френеля, то возможность такого апгрейда под вопросом. Не ясно, можно ли в обычной оптике сделать подобный окуляр. Давайте попробуем разобраться. Достаточно открыть страницу Википедии, что бы понять, что это сложная оптическая система. Цель апгрейда получить более качественное изображение, а значит, новые окуляры должны быть значительно лучше прежних. В качественных окулярах используются составные линзы, принимаются меры по борьбе с бликами, на линзы наносятся многослойные покрытия. Не думаю, что самодельный окуляр из обычных линз окажется лучше штатного. Пока искал в сети любую информацию по замене линз, наткнулся на этот материал. Человек пишет, что можно использовать готовые окуляры Meade Series 4000 26mm Super Plossl lenses. Вот сайт производителя. Это окуляры для телескопа. Стоят от 30-35 долларов за штуку. Выкручиваются резьбовые штифты, вынимаются старые окуляры и вставляются новые, после чего регулируются по зрению и затягиваются штифтами. Да, перед этим подпиливаются по длине. Пишет американец, а замашки как у русского. Все, что так не лезет, доработать напильником. В итоге, после прочтения этой заметки, я пришёл к выводу, что простая смена линз в штатном окуляре - плохая идея. Нужно менять окуляры целиком.

Ладно, переходим к дальнейшей разборке шлема. Теперь надо отвернуть саморезы вокруг разъемов и шурупы на внутренней поверхности.

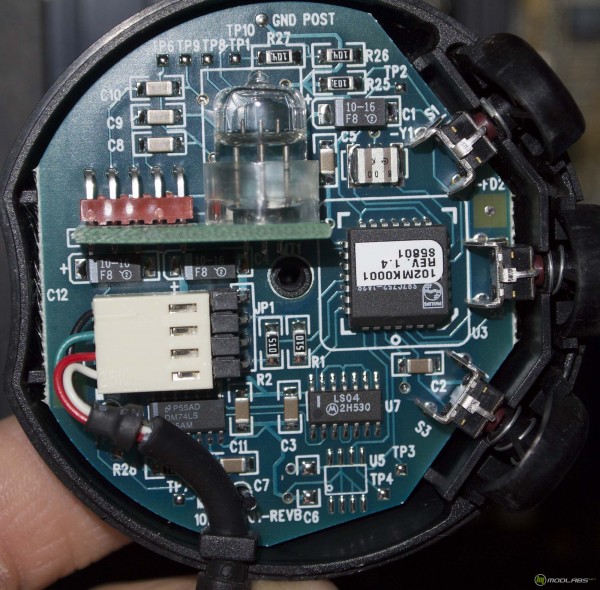

Два шурупа оказались спрятанными под липучки. Вот фотография платы управления шлемом.

А вот плата датчиков.

Теперь хорошо видны гироскопический датчик и датчик, реагирующий на магнитное поле земли. Интересно устройство гироскопического датчика. Колба с контактами, заполненная жидкостью.

Установка.

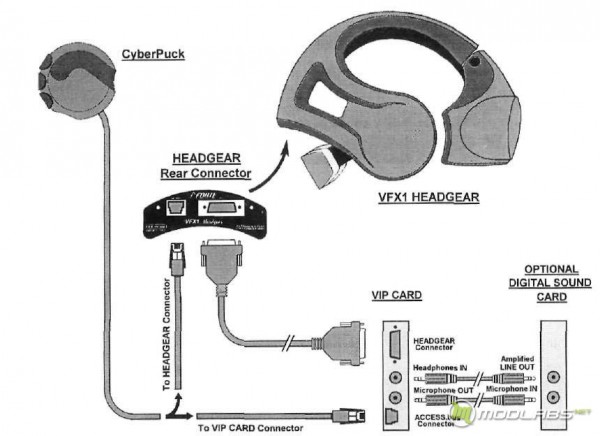

Для того, что бы было понятно, что для чего нужно приведу схему подключения устройств из манула к шлему.

На схеме видно два варианта подключения манипулятора CyberPack. Удобнее подключать его в шлем. Тогда можно играть даже стоя. Длина кабеля, соединяющего шлем с компьютером, около 3-х метров, шнур мягкий, не мешает. Звук идет по тому же кабелю. Выход звуковой карты подключается коротким шнуром с двумя разъемами mini-jack на вход VIP-карты. Вторым таким же кабелем подключается микрофонный вход карты.

Манипулятор CyberPack.

Иногда его называют мышкой. У меня в комплекте оказалось два таких устройства.

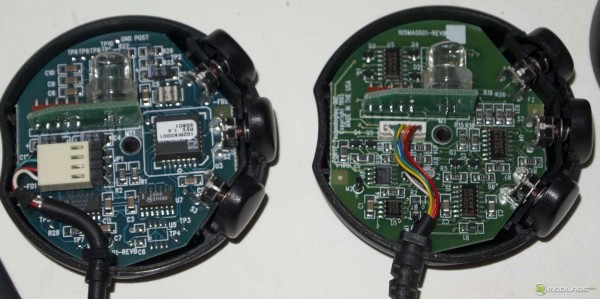

Правую “мышку” можно подключать в VIP-карту без шлема, левую - в шлем и в VIP-карту. Что бы разобрать CyberPack, нужно отклеить наклейку с логотипом «F». Под ней находится шуруп, дальше все просто. Вот фотография CyberPack с разъемом ACCESS.BUS.

CyberPack не умеет отслеживать повороты. Только отклонения от вертикали. Хорошо виден гироскопический датчик. Датчика магнитного поля нет. Стало интересно, есть ли различия в устройстве CyberPack с 26 контактным разъемом. Вот они рядышком.

Слева с ACCESS.BUS. Различия есть. Но датчика магнитного поля тоже нет.

Во время игры это устройство нужно держать в руке. Наклон вперед и вы движетесь вперед. Назад – задний ход. Наклон влево – движение влево, вправо – вправо. С непривычки неудобно. Рука со временем устает. Назначение кнопок пишется при запуске игры. Обычно верхняя – атака, выстрел. Похоже на курок пистолета.

VIP-карта.

Рассмотрим главную карту, к которой подключается шлем.

В левой верхней части видна гребенка разъема Feature Connector - внутренний коннектор, применяемый в некоторых старых видеокартах, рассчитанных на шину VESA Local Bus . К нему с помощью шлейфа подключается видеокарта.

Перед установкой карты в компьютер на ней перемычками нужно выставить адрес

Так же нужно быть внимательным и правильно подключить шлейф VESA, что бы контакт №1 на шлейфе совпадал с контактом №1 на Feature Connector.

Совместимость с видеокартами. Выбор конфигурации для VFX1.

Подключить к VIP-карте можно любую видеокарту, у которой на борту есть Feature Connector. Но вот будет ли она работать - большой вопрос. Почему могут возникнуть проблемы, можно прочесть тут.

Приведу цитату:

«Изначально на VGA Feature Connector (FC) позволял передавать только 8-битный сигнал внутри компьютера по выделенной шине на другие платы .

В начале 90-х ассоциация стандартов VESA расширяет его протокол до VESA Advanced Feature Connector (AFC), добавляя 16 и 24-х битный цвет.

Далее, в 1998 году VESA принимает новый стандарт Video Interface Port (VIP), порт "для соединения с платами MPEG2 и HD TV". Он аппаратно не совместим с FC, использует совершенно другие сигналы.

Видеокарта может быть совместима с FC и VIP одновременно, но для этого на ней должны находиться оба этих разъема отдельно.

Список видеокарт, у которых "старый" тип Feature Connector'а и которые работают со шлемом VFX1, вылился в отдельный пост.»

Мне продавец шлема в комплект добавил видеокарту ATI RAGE PRO TURBO (All-in-Wonder) 8 MB AGP.

Это на данный момент одна из самых быстрых видеокарт для шлема. Точных данных по совместимости нет. Есть список составленный easy_john. Все что там есть, он проверил собственноручно. Других подобных исследований в сети не встречал

Я пробовал подключать шлем к 3dfx Voodoo Rush. Он отлично работал. Пробовал на совместную работу с видеокартами:

- 3dfx Voodoo 5 5500 AGP, PCI, перешитый в РС Mac;

- 3dfx Voodoo 3 AGP, PCI;

- ASUS 3dfx Voodoo Banshee;

- ASUS TNT2;

- Intel 740;

К сожалению ни одна карта из списка не заработала со шлемом. Дальше идет, как говорил Штирлиц, информация к размышлению. В статье есть неподтвержденная информация о том, что шлем работает с 3dfx Voodoo Banshee. У меня не заработал. Возможно, работают видеокарты только определенного производителя. Есть информация, о возможной совместимости с ATI RAGE FURY. Проблема в том, что не все RAGE FURY выпускались с Feature Connector. Автор не нашел такого экземпляра и проверить предположение не смог. Тут промелькнула интересная идея попробовать подключить шлем с видоускорителем PowerVR. Это устройство использует видеобуфер видеокарты и работает через слот PCI. Есть вероятность, что такая связка заработает. Нужно было бы все это проверить, но, к сожалению, таких видеокарт в моей коллекции нет. Но не будем забывать, что шлем поддерживает режим не выше 640х480, 256 цветов. Более высокие разрешения выводятся с сильными искажениями или не выводятся вообще. Так что нужна ли для совместной работы более мощная видеокарта - вопрос, на который пользователь ответит сам. Шлем в настоящее время представляет ценность как музейный экспонат и как очень интересное дополнение к монитору для любителей ретро-игр. Устройство, которое, сможет вдохнуть новую реальность в старые игры. Если такому любителю захочется чего-то более мощного, более высоких разрешений, то всегда можно поставить в этот компьютер парочку Voodoo 2 SLI. В некоторые старые игры можно играть в шлеме, а более современные запускать на мониторе. В общем, вариантов можно придумать достаточно.

Конфигурация компьютера для VFX1.

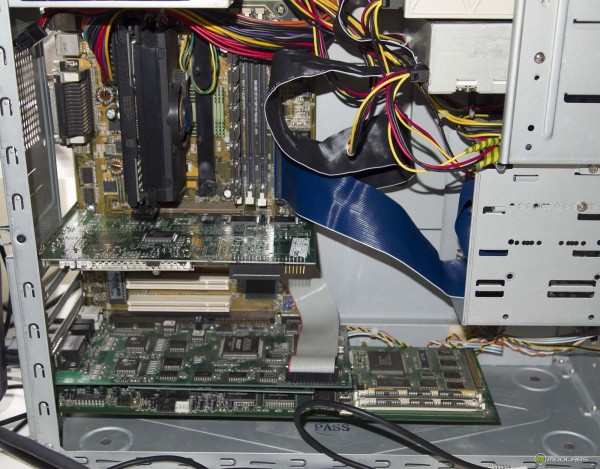

Перед выбором железа, на котором будет работать VFX1, напомню, что VIP-карта имеет интерфейс ISA. Естественно требуется материнская плата с таким разъемом. Старым играм также требуется ISA звуковая карта (в идеале), а это значит, нужно не менее двух ISA слотов.

Существуют более-менее современные версии материнских плат с ISA. Например, SOLTEK SL-XP865G-3IG. Есть очень хороший список материнских плат с поддержкой ISA. Но все это довольно редкие вещи.

Я для ретро-компьютера выбрал материнскую плату ASUS P2B. Прекрасная материнка! Поддержка 3 ISA. Можно установить слотовые процессоры Pentium II, Pentium III. А через переходник “Powerleap 1.4GHz Tualatin For Pentium III Slot 1 PL-IP3T CPU” можно поставить даже 1.4 ГГц Pentium III Tualatin.

Я остановился на старшем Pentium II частотой 450 МГц. Хочется, что бы железо примерно соответствовало по времени.

Итак, конфигурация:

Материнская плата - ASUS P2B rev.1.02;

- Процессор – Pentium II 450 МГц;

- Оперативная память - 512 Мбайт Samsung PC100-322-622R;

- Видеокарта - ATI RAGE PRO TURBO (All-in-Wonder) 8 Мбайт AGP;

- Звуковая карта 1 - Sound Blaster AWE32 CT3990 + клон Yamaha DB50XG от NEC;

- Звуковая карта 2 - Ultrasound Plug & Play (PnP);

- Привод - DVD-RW Sony NEC;

- Блок питания - WinStar WS-ATX-450 Вт;

- Флоппи дисковод;

- Мобил рэк – DataBridge;

- Винчестер - Barracuda 7200.7 40Гбайт.

Все это собрал в стареньком корпусе. В дальнейшем хочется подобрать и корпус соответственно времени. Думаю, корпус Chieftec Dragon был бы идеальным выбором.

Пока у меня получилось так. Звуковая плата Gravis Ultrasound Plug & Play пока не установлена. Нужно сначала настроить шлем, потом добавлять звуковые карты и, наверно, графический ускоритель Voodoo graphics, для досовских игр с поддержкой Glide. Конечно, играть в эти игры я буду на мониторе. Хочется добавить компьютеру универсальности. Но это потом. А сначала установка программного обеспечения.

Установка программного обеспечения.

Самый верный вариант работы с VFX1 – сборка минимального по комплектации компьютера с последующей установкой ОС и драйверов. Никаких звуковых карт или иных плат расширения не нужно, сначала проверяется работоспособность шлема и, только потом, ставятся звуковые карты, для которых проводится распределение ресурсов в системе. Я сделал немного не так, оставил Sound Blaster AWE32 CT3990 + Yamaha DB50XG. Решил,что проблем быть не должно, намного важнее начать с чистой установки системы.

Шлем изначально был рассчитан на работу совместно с операционной системой MS-DOS. Проблем с установкой и работой под DOS не возникло. Все предельно просто. Чистая установка MS DOS 6.22 с трех дискет. Установка драйверов CD-ROM и мыши. Подробно об установке драйвера VFX1 и его калибровку я расскажу позже, когда буду описывать процедуру установки драйверов в среде Windows 98 SE, сейчас же остановлюсь только на ключевых моментах установки под DOS.

Драйверы шлема без проблем ставятся с дискеты, с жёсткого диска или с CD-ROM. Нужно только чтобы драйвер VFX1 загружался после драйвера мыши. ОБЯЗАТЕЛЬНО! Проверить очередность можно при загрузке DOS в autoexec.bat. В каком порядке написано, так и необходимо делать. При необходимости изменения, открываем AUTOEXEC.BAT:

С:\EDIT AUTOEXEC.BAT

Смотрим, в какой последовательности прописаны команды и, если что-то не так, исправляем. Далее, что бы проверить работу шлема, проще всего с Bonus-диска идущего в комплекте установить игры и демонстрации. Чтобы установленные с диски игры заработали, их нужно модифицировать согласно прилагаемой в read.me инструкции.

Пример запуска игры DOOM.

В папке драйвера vfx1 ищем vrdoom.bat

C:\vfx1>vrdoom.bat

Копирую его в папку с игрой

C:\VFX1>COPY VRDOOM.BAT C:\DOOM

А потом из папки с игрой дум запускаю

C:\ CD DOOM нажать ENTER

C:\DOOM> VRDOOM.BAT нажать ENTER

Если не работает, нужно просто перезагрузить компьютер.

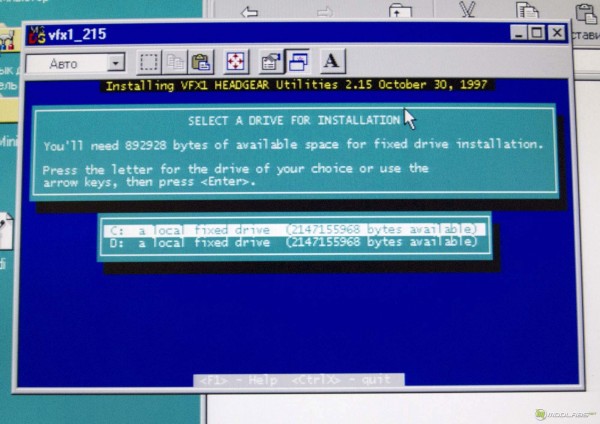

Теперь о том, как прошла установка в Windows. Существуют драйверы для VFX1 под Windows 95, 98. Последняя версия 2.16, также надо скачать vfx9513. Это панель управления шлемом в Windows. Я долго не мог заставить шлем работать под Windows 98. Причина – неправильная установка драйвера. Мне в этом помог человек с ником _Dominus_

Прислал подробный список действий. Я их привожу и дополняю сказанное картинками.

1. Устанавливается Windows и все драйверы устройств. Выставляются настройки рабочего стола 640х480@256. (На большее шлем не способен, поэтому надо установить такие параметры до подключения шлема, иначе в окулярах ничего не будет видно).

2. Подключается шлем (предварительно выключив компьютер). В BIOS меняется параметр VGA Palette Snoop в состояние Enabled. Это не обязательно, но если будут проблемы с цветовой палитрой, включение этой опции спасёт ситуацию.

Цитата:

«PCI/VGA Palette Snoop (корректировка палитры VGA видеокарты на PCI) - параметр следует разрешать только в том случае, если на экране некорректно отображаются цвета. Как правило, этот эффект может возникать при использовании таких нестандартных устройств, как MPEG карты, 3D ускорители и т.п. Может принимать значения: Enabled – разрешено, Disabled – запрещено»

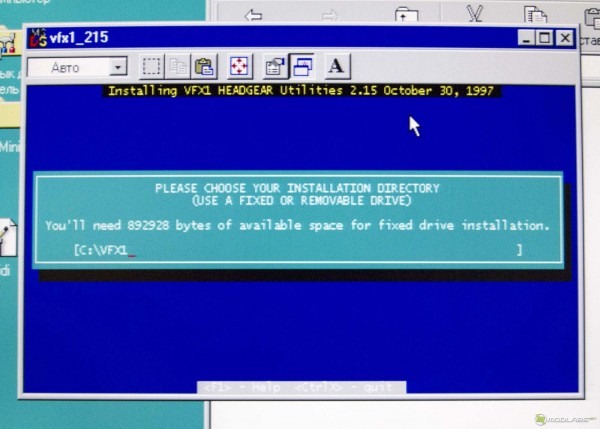

3. Загрузить машину в режим MS-DOS. Установить драйвер для DOS. Можно установить его и под Windows. Главное - установить. Это обязательно. Без них «виндовые» просто не будут работать. Запуск, появляется окно.

Жмем любую кнопку. Выбираем установить.

Выбираем диск С:

Выбираем папку

Жмем «Y»

Появляется окно, где надо выбрать Port и IRQ. Порт выбираем тот, что заранее установили на VIP-карте перемычками. IRQ по желанию. Не забываем о IRQ звуковых карт.

После выбора запускается проверка конфликтов:

Если все нормально, продолжаем:

Далее - предложение обновить autoexec.bat. Соглашаемся.

Теперь установщик хочет установить драйвер Windows 95

После этого возможны два сценария. Либо автоматом запускается программа конфигурирования, либо не происходит ничего. Если программа запустилась, то переходим к калибровке, но прежде, надо выбрать свой регион (Россия в списке имеется). Затем выход. У меня программа сама не включилась, я откалибровал шлем позже. Перезагружаем компьютер. Должен отработать autoexec.bat. Во время загрузки в шлеме появляется изображение DOS сообщений. После загрузки Windows, устанавливаем «виндовые» драйверы.

Пуск -> Панель управление -> Установка оборудования. Выбирается ручная установка. Из списка устройств переход в «Другие устройства».

Выбирается пункт «Установить с диска», указывается путь к нужным драйверам - C:\VFX1\win95.

После того, как устройство установлено - перезагрузка. В окулярах шлема должна появиться копия рабочего стола Windows. Далее, в «Панель управления», теперь в «Игровые устройства». Нужно добавить два устройства - VFX1 Headgear Tracker и CyberPack.

После этого утилиту vfx9513 – скопировать в папку C:\VFX1, распаковать VFX1CFG.EXE и запустить. Появляется такое вот окно с настройками.

Присутствует включение объемного изображения. Можно еще раз откалибровать шлем или же сделать это впервые, если ранее программа не запустилась. Жмем Calibration, появляется такое окно:

Доступны следующие варианты:

1. Смена адреса и порта

2. Настройка оптики шлема - статичная картинка, глядя на которую, настраиваются окуляры под собственное зрение. Лучше регулировать отдельно для каждого глаза. Один зажмуриваем, смотрим. Если требуется, сдвигаем окуляр к центру или вбок. При таком подходе будет минимум искажений. Потом крутим окуляр до максимально резкого изображения. Аналогичные действия выполняются для второго глаза. Дело это не быстрое, нужно всё сделать аккуратно, поскольку от этих настроек зависит качество восприятия игр и утомляемость глаз. У меня такая настройка занимала до получаса.

3. Тест VFX1. Жмем, открывается окно с изображением шлема.

Нужно его одеть. Посмотреть прямо перед собой и нажать клавишу «пробел» на клавиатуре. Это зафиксирует начальную точку, от которой потом шлем будет фиксировать отклонения в разные стороны. На фото положение шлема на экране и вживую одинаково.

Попробуем наклонить шлем VFX1:

Шлем на экране тоже наклоняется. Естественно это надо проверять, надев шлем. Фотографии это просто демонстрация работы отслеживания положения шлема.

Так же работает и поворот. И наклоны вперед-назад. Есть ограничения +/- 70 градусов по вертикали. По горизонтали 360 градусов. После настройки – выход с сохранением параметров.

Шлем отслеживает положение довольно точно. Многие пользователи отмечают, что трекер работает лучше, чем в более современных очках iWear VR920.

4. Тест CyberPack. Открывается картинка с манипулятором. Если наклонять его, виртуальный CyberPack повторяет движения. Сначала влево:

Теперь вправо. Трудно в одной руке держать фотоаппарат, а в другой манипулятор, да ещё и фотографировать при этом.

Так же есть ограничения по наклону.

На бок положить нельзя, иначе изображение в игре будет крутиться как на карусели - в одну сторону.

5. Калибровка. При нажатии откроется окно калибровки. Можно выбрать настройки вручную или по местоположению. Второй вариант проще. Далее – стандартное окно с предложением нажать любую клавишу, затем выбрать свою страну, Россия опять-таки - есть, после чего выбирается город.

6. Информация об установленном программном обеспечении.

7. Выход с сохранением настроек.

Всё, теперь настройка шлема закончена. Для проверки шлема в играх, проще всего установить их с бонусного диска. Тут есть неудобство, поскольку диск открывается исключительно в DOS. Я выкрутился, загрузившись с загрузочной дискеты Windows 98 с драйвером CD-ROM. Установил нужные игры.

После установки, загрузка Windows 98. Из папки C:\VFX1 надо взять “батник”, соответствующий игре и поместить его в папку с этой игрой, именно через этот .bat файл и происходит запуск игры с поддержкой VFX1. Здесь всё то же самое, что и в описании для DOS.

Впечатления от виртуальной реальности. Игры. Заключение.

Как только одеваешь шлем, сразу становиться понятно, что это ну никак не монитор. Наушники плотно облегают уши и изолируют от посторонних звуков. Изображение очень своеобразное – висящий в воздухе в полной темноте большой экран, на котором происходит действие игры. Всё сделано для полного погружения в виртуальный мир. Помню, в то время были популярны 15 дюймовые мониторы, так вот, по ощущениям, монитор и такой вот виртуальный экран сродни автомобильному телевизору экрану кинотеатра. Впечатление шлем производит просто убойное! Справедливости ради, скажу, что разрешение у шлема по современным меркам непривычно мало. Очень хорошо видны не только пиксели, но и суб-пиксели. Сначала, кажется, что смотришь на экран сквозь сетку с круглыми отверстиями, однако это ощущение быстро проходит.

Установленные в VFX1 LCD матрицы действительно выдают контрастное изображение. Цвета яркие. А когда я запустил Quake и немного прошел к выбору порталов с уровнем сложности, где покрутил головой…. Сразу пробежали мурашки. Я действительно попал ТУДА! В ТОТ Quake! Не в яркий, светлый GL Quake на небольшом плоском экране, а в огромный, мрачный, угрюмый, жуткий, самый первый Quake! Можно оглядеться по сторонам, посмотреть вверх, вниз. Под ноги и в зенит не получиться – ограничения мешают, однако всё равно очень впечатляет. Обзор мышкой уже совсем не то. Тут ты именно смотришь сам, а не руками поворачиваешь изображение. Что же касается качества звука, то оно на уровне, наушники в шлеме действительно достаточно качественные. Неблагодарное дело описывать изображение. Другое дело показать фотографию. Снять фотоаппаратом то, что видишь в шлеме невозможно. Я попытался. Получилось или значительно бледнее, или темнее. Приведу несколько фотографий снятых мной в окуляр шлема. Общее впечатление от разрешения экрана они дают. Но в реальности цвета намного ярче. Присутствуют подушкообразные искажения не только на фото, вживую они тоже есть. Регулировками эта проблема не устраняется, кроме того, как я не пытался настраивать окуляры, изображение еще и немного мылит по краям экрана.

Вот так выглядит Heretic. Я специально оставляю немного черного фона, что бы передать хотя бы частично ощущение от просмотра изображения.

Снимать очень нелегко малейшая подвижка и край экрана получается нерезкий. Как это получилось на фото. Левая сторона.

Еще кадр.

На самом деле у экрана противоположные стороны равны. А теперь Quake 2. Видна часть окуляра.

Сама игра.

Doom

А вот управление в игре оставило двоякое впечатление. Во время игры манипулятор держишь на весу в руке, наподобие пистолета. С одной стороны это даже интересно. Кнопка, которая под указательным пальцем, как спуск у оружия. Нажал – выстрелил, понравилось. Повороты можно делать двумя способами, поворотом головы в шлеме и наклоном манипулятора. Тут нужна привычка. Первое время, как появлялись враги, я поворачивался к ним лицом, шлем отслеживал поворот, и картинка крутилась в нужную сторону, но инстинктивно при этом шевелиться рука с CyberPack, а он так же вносит свой вклад в повороты. Сразу начинаешь “утыкаться” в стены, разворачиваться в другую сторону или в нужную, но дальше чем это требуется. Для чёткого управления нужен навык. Целиться в шлеме VFX1 намного сложнее, чем мышкой. Опять два варианта: либо поворотом головы, либо наклонами манипулятора. Непривычно. Играть можно только на самом легком уровне. Иначе постоянно будешь лежать на полу. Двигаться вперед можно наклонив манипулятор вперед или нажав среднюю кнопку. Движение назад - наклон манипулятора на себя. Первое время путаешься. В Doom я сразу же влез в воду и долго не мог оттуда выбраться. Кстати в Doom нельзя смотреть вверх-вниз. Только по сторонам. Оригинальная игра не поддерживает такие возможности. Долго держать CyberPack сложно, несмотря на его небольшой вес, с непривычки очень быстро утомляешься.

Нужно сказать, что производитель не рекомендует играть в шлеме более 15 минут. Кто-то считает, что это связано с качеством линз, однако я думаю, что даже у здорового человека просто не выдерживает вестибулярный аппарат. Как раз минут через 15 начинаются легкие признаки «морской болезни». Хотя может быть это просто индивидуальная особенность моего организма.

После тестов с DOS играми, я попытался запустить «виндовые». Такой хит всех времен и народов как Half Life. Не получилось. Так выглядят настройки игры.

А на этой фотографии конечно можно узнать Гордона, но играть в такое нельзя.

Попробовал запустить еще несколько, не вышло. Что и говорить, шлем создан для DOS игр, таким и останется. Устанавливать игры, равно как и производить другие действия лучше все же на мониторе, поскольку Рабочий стол Windows выглядит примерно так:

Надписи хоть и различимы, но читать их трудно. А ещё в шлеме присутствует такая “фича” как стереоизображение. Нужно сказать, что тут настоящее стерео. Для каждого глаза свой монитор, а не затворные очки, которые по очереди закрываю вам один глаз на один монитор. Выглядит очень интересно. Фотография этого естественно передать не сможет. Во время игры в стерео режиме возникает ощущение объема и глубины картинки. Все было бы еще лучше, если бы матрицы имели большее разрешение, но, чем богаты, тем и рады.

Вот примерный список игр, где работает стереоскопическое изображение: Magic Carpet, Magic Carpet Plus, Magic Carpet 2, Quake, Hexen II, Descent v1.4a, Descent II, Madspace, Z.A.R., Comanche 3, System Shock Enhanced CD, Malice, VR Slingshot, X-men: Ravages of Apocalypse. Здесь список из 100 игр, где можно использовать вращение головой и поддерживается CyberPack. В комплекте программного обеспечения есть драйвер VRMOUSE, который обеспечивает поддержку VFX1 в программах, не имеющих встроенных драйверов для шлема. В играх запущенных с поддержкой VFX1 мышка отрубается, управление перехватывает шлем и манипулятор. Впрочем, можно загрузить игру без поддержки шлема и играть с мышкой. Но тогда трека шлема не будет.

В Сети есть F.A.Q. по шлему, однако ничего особенно интересного в нём нет. Приведу несколько взятых оттуда важных, на мой взгляд, советов.

1. Не рекомендуем использовать VFX1 с 64-битными VRAM графическими акселераторами - могут возникнуть проблемы со стереоскопическим изображением.

2. Если в играх не работает трек шлема, а диагностика проходит нормально, то может помочь перезагрузка компьютера. Если не помогло, то нужно проверить, нет ли конфликтов между устройствами. В играх всегда выбирать режим управления Keyboard + Mouse. А если и это не помогло, то еще раз проверить калибровку шлема.

В конце статьи принято делать выводы. И выявлять положительные и отрицательные свойства обозреваемого аппарата. Нехорошо нарушать традиции. Примем к сведению, что герою сегодняшнего повествования минуло 18 годиков. Несмотря на столь почтенный возраст, шлем совершенно не устарел. И не мог он устареть, если создан под определенные игры, которые любят и ценят до сих пор. Скажу одно – VFX1 мне понравился. Он действительно позволяет погрузиться в иную реальность, взглянуть совершенно по-новому на всем известные игры, в которые играно и переиграно бессчётное количество раз. Это вещь цельная, самодостаточная, улучшить её очень сложно. Все сбалансировано и рассчитано. Нет, конечно, можно выкинуть все нутро, как описано тут, и запихнуть туда более современную начинку. Но нужно ли это? Такими экспериментами напрочь убивается аутентичность. Получиться не очень новое, да еще в старой упаковке. Кошмар! Если и модернизировать старичка, то мягко. Сменить окуляры на более качественные. Почистить, подштопать, подклеить. И все, достаточно. Нельзя требовать от вещи того, на что она не рассчитана. Тем более, что таких шлемов с каждым годом становиться все меньше и меньше, место им в музее, либо на столе коллекционера и любителя ретро-игр.

Обсудить материал можно в нашем форуме, а также в официальных группах Facebook и ВКонтакте.

Ссылки на полезные сайты по теме:

http://dukertcm.com/knowledge-base/downloads-rtcm/general-controllers/ - драйверы, патчи и прочий софт. http://www.tankraider.com/VR/VFX1/VFX1.htm - драйверы и софт для шлема http://mellottsvrpage.com/vfxfaq.txt - FAQ на английском http://www.vfx1headgear.123.fr/index.php – драйверы, патчи, FAQ. Язык - французский. http://www.mindflux.com.au/products/iis/vfx1.html - большое количество материала, список поддерживаемых игр, к сожалению очень много битых ссылок. http://www.vrtifacts.com/hmds/retrospective-photo-review-of-forte-vfx1-virtual-reality-system/ - обзор шлема на английском. http://www.g-e-n-e-r-a-l.de/14230/62913.html - обзор на английском, список игр, ссылка на скачивание софта. http://www.tts.lt/faq/andy/Vr/vr_helm.htm - статья на русском «Кому нужна виртуальная реальность». http://easyjohn.livejournal.com/127668.html - Отличная статья easy_john «Комп P2 + Шлем VFX1» http://hardware-museum.livejournal.com/108517.html - Список совместимых видеокарт. Автор easy_john. http://www.mellottsvrpage.com/VFX1TheoryOfOps.htm - линкбокс своими руками. http://mellottsvrpage.com/VFX2.htm - модернизация шлема.

И в пир и в мир. Сказ о модулях памяти Transcend aXeRAM объёмом 4 и 8 Гбайт.

Метки: AMD | APU | aXeRam | Transcend | Trinity | разгон | тестирование

Дата: 12/04/2013 03:33:33

Подписаться на комментарии по RSS

Сразу скажу, этот обзор оперативной памяти вряд ли можно считать классическим. Здесь вы не увидите огромной простыни с данными, полученными после прогона десятка тестовых приложений, также здесь вы не увидите строгих графиков, оценивающих частотный потенциал предоставленных нам модулей. Так на что тут смотреть, скажете вы? Расскажу. Поставленная недавно задача выбора качественных комплектующих для мощного и тихого HTPC продолжает решаться. И пусть последовательность в подборе комплектующих не самая логичная, главное – результат. Кулер, например, мы уже выбрали, с центральным процессором и материнской платой будем разбираться в ближайшее время, а вот с оперативной памятью вполне возможно определиться прямо сейчас.

О памяти мы знаем следующее: её объём никогда не бывает лишним, лучше, когда частота памяти максимальна, а задержки (тайминги) имеют минимальные значения. Вот только зачем всё это в HTPC? Казалось бы, поставил пару плашек DDR-3 1333 МГц объёмом 4 или 8 Гбайт и радуйся жизни, не заморачиваясь с рабочими частотами и таймингами. Ан нет, не всё так просто. Сегодня я и мой коллега kim55 попробуем ответить на вопрос о необходимости использования скоростных модулей памяти в HTPC, а также расскажем о том, чего удалось добиться нашему подопытному компьютеру на базе APU AMD в конкурсе, проводимом на всем известном ресурсе HWBot. Начнём.

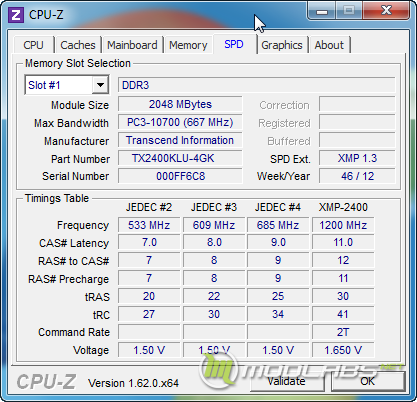

Для наших экспериментов компания Transcend предоставила два комплекта оперативной памяти aXeRam объёмом 4 и 8 Гбайт соответственно, эффективная частота памяти составляет 2400 МГц, при использовании XMP профиля. Упакованы комплекты яркие коробочки, на лицевой стороне которых имеются прозрачные окошки, через которых видны радиаторы Transcend aXeRam. Прямо на упаковке производитель информирует нас обо всех особенностях памяти, кроме того, для новичков предусмотрена краткая инструкция по правильной установке модулей. В это можно не поверить, но некоторые умудряются воткнуть память так, как ему больше нравится, а не так, как надо, поэтому наличие такой инструкции явно не лишено смысла.

И 4 Гбайт и 8 Гбайт наборы выглядят абсолютно одинаково, если бы не надписи на радиаторах, модули памяти было бы отличить очень сложно, так что для фотосессии мы выбрали лишь один, 8-ми гигабайтный набор, если понадобится, я проиллюстрирую отличия комплектов. Открываем коробку, модули памяти аккуратно уложены в пластиковые “кроватки”, достаточно распространённое явление для Retail комплектов памяти. Кроме самих модулей DDR3, в комплекте обнаружились две рекламные брошюрки от Transcend, так что сразу можно переходить к описанию самих планок.

Transcend aXeRam закована в высокие алюминиевые радиаторы, выкрашенные в серый металлик. Гребень радиаторов достаточно высок и если производитель материнской платы позаботился и предусмотрел ситуацию, когда пользователь устанавливает подобные модули вместе с кулером башенного типа, то проблемы с установкой точно не будет. Более того, при такой установке вентилятор CPU должен протягивать воздух сквозь гребёнку радиаторов памяти, а весьма позитивно сказывается на качестве охлаждение. Тем не менее, бывают случаи, когда расстояние между разъёмами памяти и разъёмом CPU не так велико и процессорные башни с низкой осадкой рёбер могут помешать установки модулей с высокими радиаторами. Будьте внимательны при сборке. В нашем случае из-за слишком массивной пластины крепления стакана с сухим льдом, модули памяти удалось постаить лишь во 2 и 4 каналы. А вот для постоянного использование в составе HTPC мы использовали кулер Noctua, который не мешает вообще ничему, с ним проблем не было.

Перед тем, как снять радиатор, я посмотрел на модуль памяти сбоку и убедился, что зазор между чипами памяти и радиатором отсутствует. Это радует.

Демонтаж системы охлаждения Transcend aXeRam проходит легко и непринуждённо. Мы просто откручиваем два винтика, скрепляющих полотна радиатора между собой и аккуратно разъединяем пластины радиатора.

Между чипами памяти и радиатором установлена специальная термопрокладка, слегка приклеивающаяся и к модулям и к радиаторам, несмотря на это, освободить память от охлаждения удалось практически без следов.

Маркировка PCB и самих чипов памяти в случае с 8-ми и 4-х гигабайтным комплектом полностью совпадает, разница между модулями разного объёма в том, что 2 Гбайт планка довольствуется лишь половиной чипов памяти, они располагаются только с одной стороны PCB, в то время как 4 Гбайт модули - двухсторонние. В 4 Гбайт комплекте с пустой стороны PCB производитель установил более толстую термопрокладку. Сами микросхемы памяти произведены компанией Hynix H5TQ2G83CFR PBC230VK (ссылка на документацию)

Вот собственно и всё, что хотелось рассказать об устройстве самих модулей, теперь расскажу о том, как проходил эксперимент.

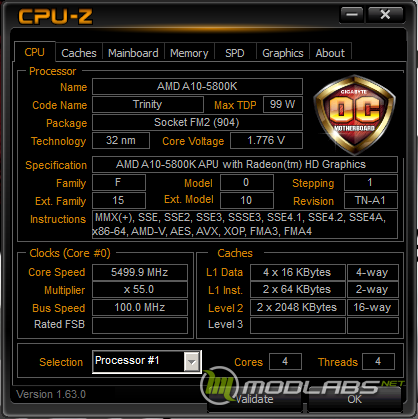

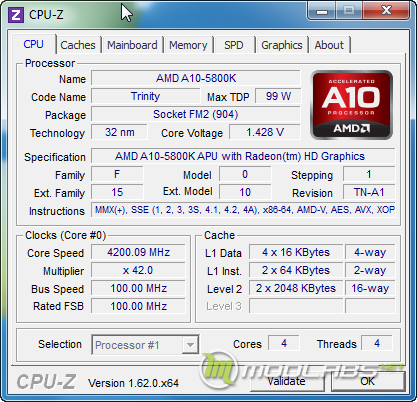

Для участия в конкурсе и изучения производительности подсистемы памяти использовался следующий тестовый стенд:

- Материнская плата: GIGABYTE GA-F2A85X-UP4 (AMD A85X, FM2); (Спасибо, Gigabyte);

- Процессор: AMD A10-5800K; (Спасибо, AMD);

- Охлаждение CPU: Стакан с сухим льдом для конкурса на hwbot и Noctua NH-L9a; (Спасибо, Noctua) для изучения производительности подсистемы памяти;

- Термоинтерфейс: Noctua NT-H1; (Спасибо, Noctua);

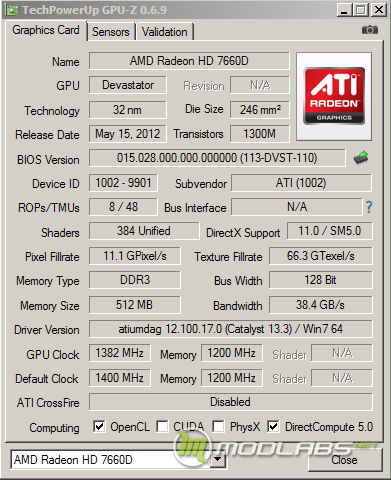

- Видеоядро: интегрированное в CPU - AMD Radeon HD 7660D;

- Накопитель: Seagate ST3250410AS 250 Гбайт;

- Блок питания: Seasonic X-1250 GOLD (SS-1250XM); (Спасибо, Seasonic)

- Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 Ultimate SP1;

- Версия драйвера: Catalyst 13.3 Beta;

Конкурс HWBOT.

Для разгона процессора мы установили теплоизоляцию и стакан, который “подкармливали” сухим льдом. Вот так выглядит уголок бенчера в нашем случае.

Для дополнительного охлаждения системы питания материнской платы и модулей оперативной памяти мы использовали пару 120 мм вентиляторов.

Как только процессор ушёл в минус, начались эксперименты с частотой. В итоге, ни прошивка BIOS, снимающая защиту OCP для CPU, ни какие-либо манипуляции с настройками не позволили поднять стабильную для всех тестов частоту процессора выше 5500 МГц, что удивительно, частота шины не сдвинулась даже на 1 МГц. Конечно, был бы жидкий азот, результат разгона CPU был бы заметно выше.

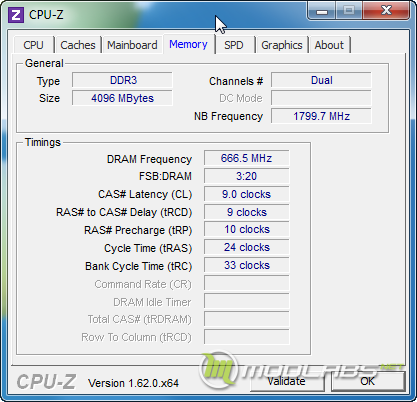

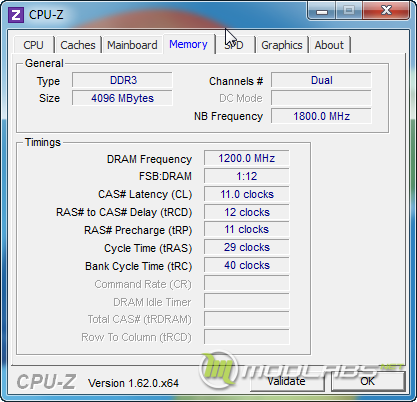

Что касается памяти, то она отлично заработала с теми настройками, что зашиты в SPD как XMP профиль, также удалось сделать один шаг вниз до 10-11-10-30 при 1,83В (меньше - лучше) по задержкам, однако на этом разгон, фактически, закончился. Даже попытка охладить модули памяти сухим льдом не позволила перейти на тройку 9-10-9. Это справедливо как для 4 Гбайт, так и для 8 Гбайт комплекта. Быть может у используемых нами модулей памяти, есть определённая особенность в работе с КП процессоров AMD и на платформе Intel результат будет лучше, но проверить эту дагадку возможности не было, да и не требовалось особенно. Такое, кстати, уже бывало, например, с памятью Kingmax, которая на платформе Intel разгонялась заметно лучше, чем на платформе AMD. При всём при этом грешить на контроллер памяти APU мы бы не стали, поскольку для конкурса люди разгоняли свою память до 2600 МГц, например. И ничего, система работала и проходила тесты.

А вот интегрированное графическое ядро AMD Radeon HD 7660D под сухим льдом чувствовало себя весьма неплохо. Результат его разгона нас полностью удовлетворил.

Итого, в режиме 3DMARK Cloud Gate тестовая система с APU Trinity набрала 7982 балла.

Ссылка на валидацию результата в базе Futuremark

Ссылка на валидацию результата в базе Futuremark

В составе нашего тестового стенда есть один невидимый герой – блок питания Seasonic X-1250 GOLD (SS-1250XM). Процитирую kim55: “За все время экстремальных тестов я ни разу не ошутил, что разгон уперся в БП, ни разу не услышал увеличенные обороты вентялятора. Он просто спокойно обеспечивал питанием стенд в любых условиях.”

Более подробно о БП Seasonic X-1250 SS-1250XM

Хоть нам и не удалось победить, это соревнование позволило получить интересный опыт в разгоне APU, поскольку раньше подобного опыта попросту не было, все состязания и конкурсы были сплошь на дискретных железках.

Зачем APU высокая частота памяти.

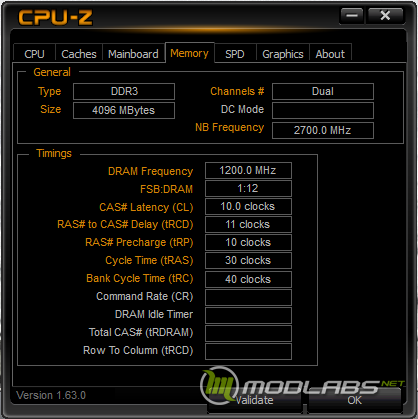

Почти всегда интегрированное графическое ядро использует для своих нужд оперативную память, а значит, её объём и рабочая частота напрямую влияют на скорость работы встроенного GPU. Мы решили посмотреть, насколько целесообразно использовать память типа Transcend aXeRam 2400 МГц для домашней мультимедиа системы. Для этого частота процессора была зафиксирована на своём максимальном значении турбо – 4200 МГц, все технологии энергосбережения были выключены (только ради чистоты эксперимента). Частота графического ядра не менялась относительно номинального значения. Вот так выглядят закладки CPU и SPD оперативной памяти. Кстати, для этих тестов мы использовали 4 Гбайт набор.

SPD памяти:

Сначала мы позволили материнской плате выставить свои настройки памяти. Вот как они выглядели.

Режим тестирования №1, Автоматические настройки материнской платы.

Второй режим предусматривает увеличение частоты оперативной памяти. Конечно, мы хотели немного «поджать» тайминги памяти, однако даже с напряжением 1,75В комплект Transcend aXeRam отказался идти нам навстречу. Для повседневного использования дальнейшее повышение напряжения опасно, да и не нужно, так что мы запускали тесты с активированным профилем XMP без каких-либо изменений.

Режим тестирования №2, Включен профиль XMP.

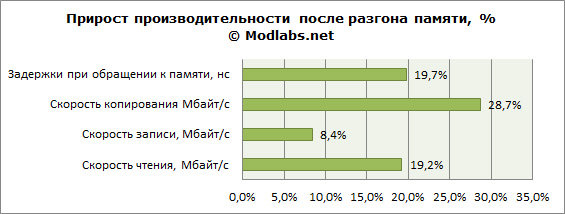

Вначале мы произвели замеры пропускной способности памяти при помощи утилиты AIDA 64. Как видите, при столь существенном росте частоты памяти, показатели копирования, чтения и записи заметно выросли (хотя хотелось большего), как и задержки при обращении к памяти. Посмотрим, как этот результат отразится на скорости выполнения приложений.

|

Показатель |

1333 МГц (9-9-10-24) |

2400 МГц (11-12-11-29) |

|

Скорость чтения, Мбайт/с |

10476 |

12488 |

|

Скорость записи, Мбайт/с |

9508 |

10305 |

|

Скорость копирования Мбайт/с |

13133 |

16903 |

|

Задержки при обращении к памяти, нс |

71 |

57 |

Вот настройки приложений:

- AvP: 1920 x 1080/Medium/Medium/16/SSAO On/TS Off/AS On/0X

- Metro 2033: 1920 x 1080; DirectX 11; Quality: Medium; Antialiasing: AAA; Texture filtering: AF 4X; Advanced PhysX: Disabled; Tesselation: Enabled; DOF: Disabled

- Lost Planet 2 DX11 : Все настройки в режиме «Средние»

- В синтетике и 2D приложениях настройки по умолчанию.

Результаты тестирования Transcend aXeRam 2400 МГц на платформе AMD © Modlabs.net:

|

Название тестового пакета |

1333 МГц (режим №1) |

2400 МГц (режим №2) |

|

3DMark 2006 x86 – CPU тесты, Marks |

4668 |

4746 |

|

3DMark 2011 x86 – Physics тест, Marks |

4010 |

4363 |

|

Cinebench R11.5 x64 – xCPU, CB Marks |

3,55 |

3,58 |

|

Super Pi mod. 1.5 XS, sec.msec. |

23,026 |

22,718 |

|

wPrime 2.09 x86 32m, msec. |

15,851 |

15,434 |

|

wPrime 2.09 x86 1024m, msec. |

501,665 |

501,37 |

|

WinRAR 4.20 x64, MB/s |

3851 |

4442 |

|

PiFast, sec. |

34,06 |

33,46 |

|

3DMark 2006 Overall, Marks |

7682 |

10572 |

|

3DMark 11 1.0.3.0 Performance, Marks |

1388 |

1715 |

|

3DMark (2013) Cloud Gate, Marks |

5122 |

6415 |

|

Metro 2033 DX11, fps |

19,27 |

28,51 |

|

Lost Planet 2 DX11, fps |

11,6 |

16,5 |

|

Alien Versus Predator DX11, fps |

13,3 |

17,8 |

Использование высокочастотной памяти в паре с APU AMD приносит весьма неплохие плоды, особенно это заметно в тех программах, где активно используются операции с памятью, например, архиваторы и трёхмерные приложения. В некоторых случаях рост тактовой частоты DDR3 переводит игру из тормозящего, в достаточно плавное состояние, как это случилось с Metro 2033, игру богатую на текстуры высокого разрешения, а потому активно эксплуатирующую подсистему памяти. В синтетических тестах вроде PiFast или Super Pi прирост тоже есть, но учитывая его величину, а также мультимедийное предназначение нашей будущей системы с APU, этими показателями в рамках данного материала можно пренебречь. Осталось только понять, имеет ли смысл приобретение памяти объёмом более 4 Гбайт.

Поигравшись с комплектами разного размера, мы сделали следующий вывод: если ваша мультимедийная станция рассчитана на закачку и просмотр кинофильмов, прослушивание музыки, интернет и баловство с играми на относительно простых настройках, то на сегодняшний день для этих целей достаточно купить 4 Гбайт комплект. Ну а в том случае, если в ваши планы входит работа с приложениями, активно использующими память, например Adobe Photoshop, Adobe Premiere или After Effects, мы настоятельно рекомендуем установку 8 Гбайт и более.

Наконец, пришла пора охарактеризовать предоставленные нам для тестов модули памяти. Если вспомнить обзор AMD Entertainment Memory, там мы признали память AMD достойным домашним решением, не претендующим на лавры лучших оверклокерских комплектов. В случае же с Transcend aXeRam ситуация немного иная. Эта память уже существенно разогнана производителем, использование XMP профиля позволяет моментально поднять уровень производительности системы, что особенно актуально для игр на встроенной графике и приложений, так или иначе, активно использующих память. Приятный внешний вид Transcend aXeRam, качественная сборка и неплохая система охлаждения вполне удовлетворят тех граждан, которые не особо стремятся к мировым рекордам в бенчмарках, но при этом хотят получить высокую скорость системы памяти.

Предлагаю обсудить материал в нашем форуме, либо в группах ВКонтакте и Facebook.

Ускорение в среднем весе. Тестируем Radeon HD 7790 и GeForce GTX 650 Ti Boost на платформе AMD.

Метки: GeForce GTX 650 Ti | GeForce GTX 650 Ti BOOST | Radeon HD 7790 | Radeon HD 7850 | обзор | разгон | тестирование

Дата: 10/04/2013 16:50:43

Подписаться на комментарии по RSS

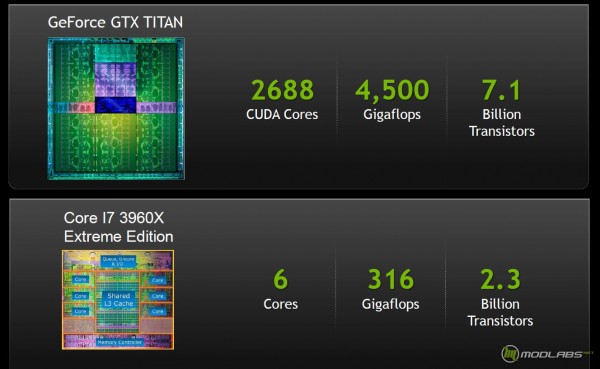

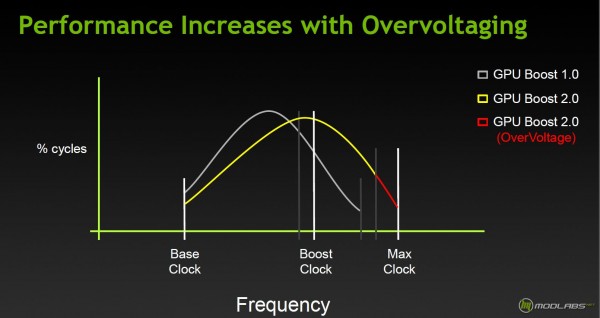

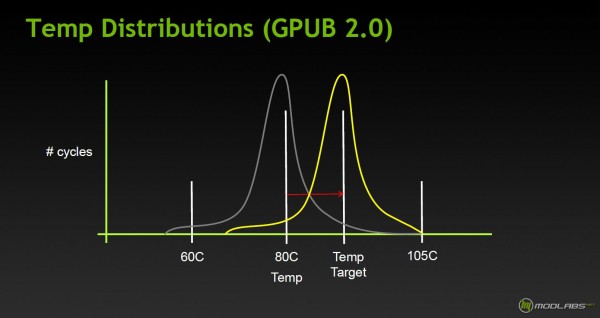

Аналитика. Фирменные технологии и инициативы.

Удивительно, но необычно холодная весенняя погода никак не отразилась на способностях наших любимых AMD и NVIDIA к выпуску “горячих” новинок. Сначала NVIDIA и AMD ударили по рынку Hi-End. Зелёные через своих партнёров начали продажи эталонных версий GeForce GTX TITAN, а AMD, в свою очередь, с гордостью смотрела на величественное шествие ускорителя ASUS ARES II, демонстрирующего невероятную мощь пары GPU Tahiti XT вкупе с высочайшим качеством исполнения самой платы и её системы охлаждения. Каждое из этих решений, пожалуй, имеет свои плюсы и свои недостатки, но в целом, поставленные перед инженерами цели были достигнуты. Ускоритель GeForce GTX TITAN построен на основе самого мощного в мире GPU, в то время как ASUS ARES II является, пожалуй, самым производительным графическим ускорителем на момент написания этих строк. И вот, после небольшой передышки, театр боевых действий в который раз сместился. Теперь всё внимание маркетологов и инженеров обеих компаний обращено к более скромным решениям, которые, несмотря на свою “скромность” как раз приносят им основной доход. Первый залп был за AMD. Менее чем за сутки до анонса Radeon HD 7790 несколько журналистов были приглашены в московский офис AMD, где после подписания документов о неразглашении, нам были показаны слайды, демонстрирующие все возможности новых GPU компании. Спустя несколько дней пришла добрая весточка и от NVIDIA – мы увидели характеристики GeForce GTX 650 Ti BOOST – прямого конкурента Radeon HD 7790. Что тут скажешь? Молодцы. И те и другие. Меня искренне радуют такие вот конкурентные баталии, поскольку в них, не на словах, а наделе проявляются все сильные и слабые стороны участников. Чем хороши новинки, каковы их характеристики и возможности, мы узнаем чуть позже, а пока, мой нетерпеливый читатель, перед тем, как я представлю свою версию подсчёта fps “По Чурову” (шутка-петросянка), хочу рассказать ещё кое о чём. Дело в том, что оба наших графических исполина ведут бои за покупателя не только при помощи классического оружия в виде видеокарт. И AMD и NVIDIA прикладывают свои усилия по взаимодействию с пользователями через игры и инструменты для игр. Приведу примеры. Начну по порядку.

Совсем недавно компанию AMD ругали за то, что она мало сотрудничает с разработчиками игр, которые, в свою очередь, при каждом удобном случае демонстрируют логотип “NVIDIA. The way it’s meant to be played”. Создавалось впечатление, что с разработчиками игр сотрудничает только NVIDIA, что, разумеется, было не так. В компании прислушались. И вот, во многих современных играх я вижу логотип “AMD Gaming Evolved”. Не буду утверждать насколько глубоко такое сотрудничество в плане инженерном, радует сам факт, что отныне светится не только NVIDIA. Кроме того, в рамках AMD Gaming Evolved проводится акция под названием “Never Settle / Never Settle Reloaded”. Суть проста. Покупаешь видеокарту(ы) AMD - получаешь лицензионную игру или даже игры в подарок. Как участник этой инициативы, скажу, что компания предлагает актуальные игры из ТОП-10 игровой индустрии, что весьма ценно.

Не осталась в стороне и компания NVIDIA. Чтобы далеко не уходить от предыдущего абзаца, скажу, что ответом на Never Settle Reloaded стала маркетинговая акция “зелёных” под названием “Gear Up. Load Up. Game On”. По условиям этой акции покупатели GeForce GTX 650 (Ti) и GeForce GTX 660, а также старших моделей GeForce могли получить бонусы в виде игровой валюты в ряде популярных онлайн игр, например World of Tanks. К сожалению, я не участвовал, так что за подробностями сюда. Ещё одной фишкой от NVIDIA стала технология GeForce Experience. Эта технология будет интересна, прежде всего, людям не сильно замороченным на тонкой настройке графических параметров игр, проще говоря, обычным пользователям. Суть GeForce Experience в том, чтобы минимизировать количество действий, нужных для достижения баланса между производительностью и качеством картинки для данной конфигурации ПК, GFE – это своего рода попытка превратить ПК в консоль с точки зрения простоты настройки. По словам NVIDIA, при подборе оптимальных параметров используются данные о центральном процессоре, графическом ускорителе и используемом разрешении монитора. Все эти данные передаются в облако, после их обработки вы получаете ответ на вопрос “Как сделать быстро и красиво”. Позволю себе процитировать данные, полученные от российского представительства компании:

Как определяются оптимальные настройки? Это сочетание ручного и автоматизированного тестирования:

- - Специалисты NVIDIA проходят игры, чтобы составить общее впечатление об игре

- - Определяют наиболее сложные сцены (не max сложности, где-то 80%).

- - Назначается комфортный порог играбельности - ориентируемся на вилку 40-60 кадров в секунду ( в зависимости от типа игры: для стратегий ~40, для шутеров >60).

- - Далее вручную проверяют, как те или иные графические настройки влияют на качество картинки и производительность. Каждой настройке присваивается определенный вес

- - Далее все загружаются в суперкомпьютер, который определяет оптимальную комбинацию графических настроек с учетом достижения наилучшего кач-ва картинки при заданном fps

- - Для каждой игры проверяется масса конфигураций GPU + CPU + разрешение дисплея и составляются таблицы с оптимальными настройками. Конечная цель GFE – обеспечить максимальное качество картинки при заданном fps на конкретной конфигурации ПК

- Получить настройки можно только для тех игр, которые были протестированы NVIDIA. Вот их текущий список (55 штук) - http://www.geforce.com/drivers/geforce-experience/supported-games

- - Когда тебе приходят настройки, ты можешь их принять или отказаться. Без разрешения геймера, никто ничего оптимизировать в игре не будет. За геймером всегда остается право выбора.

На словах, разумеется, всё выглядит красиво. Вошёл в программу, нажал кнопку и получил результат. Я решил проверить GeForce Experience на практике, для этого я использовал следующую конфигурацию:

- Intel Core i7 980X

- ASUS Rampage III Black Edition

- 16 Гбайт DDR-3 AMD Performance memory

- ZOTAC GeForce GTX 680 AMP!

- 2x 1 Тбайт Seagate ES.2 RAID0

- Microsoft Windows 8 Professional

Скачал клиент GFE, установил его и запустил. После того, как закончился анализ конфигурации и был найден список поддерживаемых игр, я начал изучать разделы с текущими и оптимальными с точки зрения NVIDIA параметрами. Для того, чтобы GFE клиент смог определить текущие настройки, игра должна быть хоть раз запущена, поскольку программа берёт настройки игры из её файла конфигурации, а значит, если он пуст, то и брать нечего.

Всё вроде бы верно, GFE нашёл на моём ПК несколько игр, для некоторых из них, Bioshock Infinite, например, были успешно определены текущие настройки и успешно установлены оптимальные, для других же, например Far Cry 3, не всё оказалось так просто. Несмотря на неоднократный запуск игры и наличие её в списке найденных, клиент GeForce Experience не видел текущих настроек игры и, что вполне логично, несмотря на наличие оптимального графического профиля, отказывался его применять.

Перезапуск GFE, системы, а также многократный вход и выход из игры с переменой внутренних настроек графики, результатов не принёс. Уверен, что все текущие проблемы со временем будут устранены, однако пока рассматривать GeForce Experience в качестве волшебной пилюли, делающей мир вокруг прекрасным, не стоит.Тем не менее, GFE в некоторых случаях полезен. Помимо функции оптимизации игровых настроек, присутствует вкладка, через которую можно контролировать состояние драйверов и держать их в актуальном состоянии.

На мой взгляд, эта утилита скорее приятное дополнение, позволяющее без лишней возни запускать некоторые современные игры, а для остальных всё ещё придётся всё ковырять руками. Кому интересно, могут почитать FAQ, и попробовать в деле клиент GFE, ну а я, наконец, перехожу к описанию видеокарт Radeon HD 7790 и GeForce GTX 650 Ti BOOST, ради которых, ты, дорогой читатель, перешёл по ссылке на эту статью.

Sapphire Radeon HD 7790. Позиционирование, упаковка, технические особенности.

Не секрет, что заклятый конкурент AMD, компания NVIDIA выпускает массу решений на базе архитектуры Kepler, причём не только самых дорогих, но и относительно дешёвых. Как известно, эти самые недорогие решения пользуются среди нас с вами максимальным спросом. В качестве примера возьмём видеокарты GeForce GTX 650 Ti. Эти продукты вполне можно считать сбалансированным и достаточно удачным выбором для недорогого игрового ПК. В разрешении 1680x1050 и 1920x1080 эти платы показывают приличную производительность при сохранении приличной детализации. У AMD, замечу, тоже есть такие продукты, однако до недавнего времени, прямого ответа на GeForce GTX 650 Ti у компании не было. И вот, наконец, свет увидел Radeon HD 7790, который и стал тем самым прямым ответом на GTX 650 Ti. Более того, несмотря на выход GeForce GTX 650 Ti BOOST, маркетинговый расчёт AMD никак нельзя считать промахом, поскольку обычный GeForce GTX 650 Ti с прилавков никуда не уходит, да и стоит новый GTX 650 Ti BOOST примерно на 1000 рублей дороже, чем HD 7790. Так что, прямым конкурентом для Radeon HD 7790 нужно считать GeForce GTX 650 Ti без приставки BOOST!

Теперь о самой AMD Radeon HD 7790. Чтобы не повторяться несколько раз и не описывать те изменения, которые внесла AMD в архитектуру GPU, на котором построен данный ускоритель, я дам ссылочку на новость, опубликованную в день его анонса. Там вы найдёте данные о количестве активных функциональных блоков, тактовых частотах ядра и памяти, а также об изменениях в системе энергосбережения GPU Radeon HD 7790. Я же хочу представить вам Sapphire Radeon HD 7790 Dual-X 1 Гбайт.

Упакована плата в небольшую картонную коробку, все грани которой, особенно лицевая и обратная сторона, отданы под описание возможностей ускорителя HD 7790. Производитель сообщает нам о том, что карта разогнана, на ней установлен 1 Гбайт видеопамяти и крутая система охлаждения. Кроме того, множество пиктограмм рассказывают нам о прочих передовых технологиях, вроде 28-нм технологического процесса для GPU, поддержки PCI-Express 3.0 и так далее.

Как и ожидалось, сама видеокарта и прилагаемые к ней аксессуары тщательно упакованы и аккуратно разложены внутри коробки, с транспортировкой по морям и океанам проблем наверняка не возникнет.

Помимо самой видеокарты Radeon HD 7790, в комплекте удалось обнаружить:

- Кабель HDMI длиной 1,8 м

- Переходник с DVI на VGA

- Гибкий CrossFire мостик

- Компакт диск с драйверами

- Набор бумажных инструкций и реклама

- Фирменная наклейка Sapphire

На мой взгляд, комплект очень достойный. Есть всё,что необходимо и даже немного больше. HDMI кабель будет полезен многим, например мне.

Снимаю полупрозрачную наклейку с кулера Sapphire Radeon HD 7790 Dual-X, карта предстаёт во всей своей красе. Дизайн системы охлаждения, как мне кажется, чем-то напоминает современный дизайн некоторых решений ASUS, обратите внимание на “срезанные” углы и общий стиль исполнения аля-Stealth. В общем, красиво.

На панели выводов четыре разъёма – на любой вкус, так сказать. Пара DVI(SL и DL), HDMI и полноразмерный выход DisplayPort. Считаю такой набор выходов самым оптимальным. Учитывая, что в комплекте идёт HDMI кабель и переходник DVI-VGA, всё становится ещё лучше. Если совсем обнаглеть, то остаётся ещё желать поставки с DP кабелем….

Ладно, пора играть на раздевание… Снимаем систему охлаждения. Её демонтаж занимает порядка 20 секунд, поскольку вся конструкция держится на четырёх подпружиненных винтах. Сама система охлаждения выглядит очень достойно. С графическим процессором контактирует медная подошва, которую пронизывают две толстенные тепловые трубки, переносящие тепло на рёбра радиатора. Чипы видеопамяти, прошу заметить, контактируют с алюминиевой подложкой, зажимающей тепловые трубки и контактирующей, отчасти, с рёбрами системы охлаждения. Контакт осуществляется через специальные термопрокладки. Общее количество чипов видеопамяти – 4 шт.. Пара вентиляторов подключаются к общему разъёму, размещённому на печатной плате Sapphire Radeon HD 7790 Dual-X.

А вот разводка PCB оставляет непонятное впечатление, сродни тому, которое появляется, когда в большом ресторане ты арендуешь лишь небольшой закуток, а всё остальное место остаётся “не для тебя”. Так и тут, основная часть PCB занята элементами поверхностного монтажа, местами установленными достаточно плотно, а вот хвост видеокарты пуст. Мне кажется, что для производства Radeon HD 7790 просто используется ранее созданная и уже использованная заготовка. Впрочем, плата не слишком велика. Это конечно не HTPC формат, однако в большинстве случаев владелец Sapphire Radeon HD 7790 во время установки дискомфорта не испытает. Приятной особенностью платы является наличие защитной пластиковой рамки вокруг кристалла GPU. По спецификации AMD графический процессор работает на частоте 1000 МГц, видеопамять на эффективной частоте 6000 МГц. Инженеры Sapphire немного разогнали свою версию 7790, её частотная формула составила 1075/6400 МГц для графического ядра и видеопамяти соответственно.

На этом внешний осмотр Sapphire Radeon HD 7790 закончен. Перехожу к описанию особенностей GeForce GTX 650 Ti BOOST.

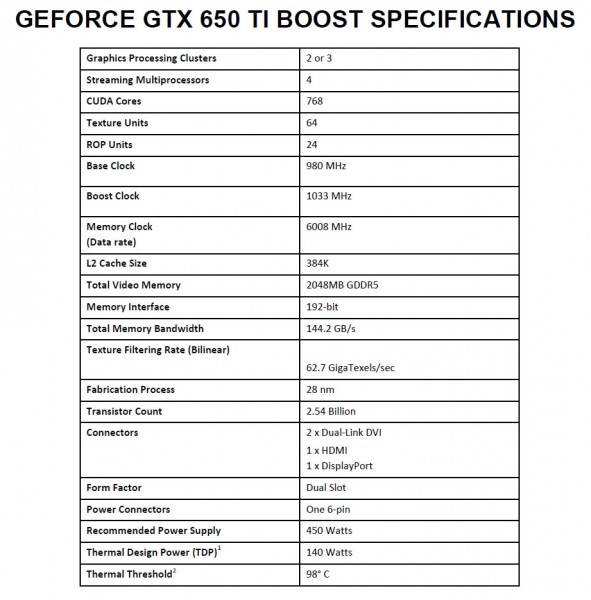

NVIDIA GeForce GTX 650 Ti BOOST

Поскольку я ещё не вёл подробных бесед на тему архитектуры и позиционирования GeForce GTX 650 Ti BOOST, придётся сделать это прямо сейчас. Сначала о позиционировании. Как известно, GeForce GTX 650 Ti BOOST вышел практически сразу за Radeon HD 7790, однако, вопреки ожиданиям многих, новый средневес от NVIDIA не является прямым конкурентом Radeon HD 7790, поскольку его стоимость примерно на 1000 рублей выше (в главе, посвящённой Radeon HD 7790, я уже об этом писал). А вот следующий по счёту за HD 7790 ускоритель - AMD Radeon HD 7850 как мне кажется, вполне может быть конкурентом “BOOST’ированного” GTX 650 Ti, поскольку стоимость этих ускорителей, хоть и с натяжкой, но достаточно близка.

Теперь давайте разбираться с архитектурой GeForce GTX 650 Ti BOOST. Перед вами сводная таблица с основными спецификациями GeForce GTX 650 Ti, 650 Ti BOOST и 660 без приставки Ti.

|

Спецификации графических ускорителей серии GeForce GTX 650 Ti, 650 Ti BOOST и 660 |

|||

|

|

GTX 660 (GK106) |

GTX 650 Ti BOOST (GK106) |

GTX 650 Ti (GK106) |

|

Базовая частота ядра, МГц |

980 |

980 |

925 |

|

Турбо частота ядра, МГц |

1033 |

1033 |

-/- |

|

Ядра CUDA, шт |

960 |

768 |

768 |

|

Текстурные модули, шт. |

80 |

64 |

64 |

|

Блоки растеризации, шт. |

24 |

24 |

16 |

|

Эффективная частота видеопамяти, МГц |

6008 |

6008 |

5400 |

|

Ширина шины памяти, бит |

192 |

192 |

128 |

|

Объём видеопамяти, Мбайт |

2 |

2 |

1 или 2 |

|

ПСП видеопамяти, Гбайт/сек |

144,2 |

144,2 |

86.4 |

|

Скорость выборки текстур, гигатекселей в секунду |

78,4 |

62,7 |

59,2 |

|

TDP |

140 |

140 |

110 |

А также скриншот из официальной документации NVIDIA для обозревателей:

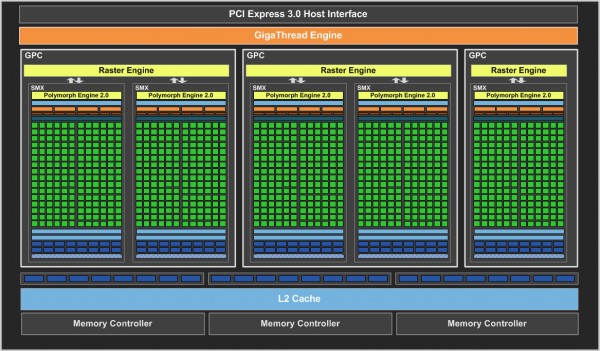

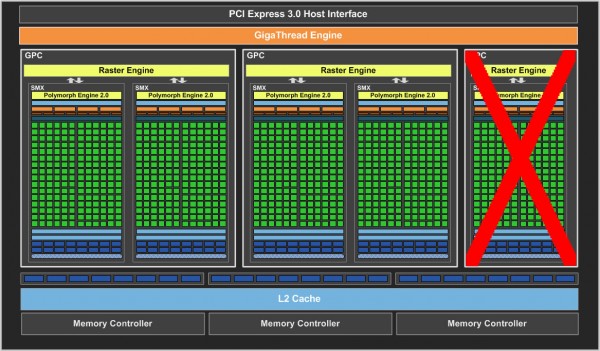

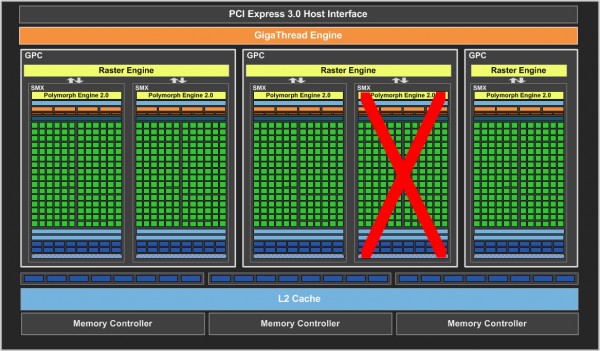

Так вот, согласно этим данным, лежащий в основе GeForce GTX 650 Ti BOOST чип GK106 может быть упрощён относительно полноценной версии этого GPU двумя способами. Первый – полное отключение одного из трёх GPC. При таком раскладе мы получаем классическую пару GPC, абсолютно симметричную по своему устройству.

Полная версия GK106

GK106 без одного GPC

Второй вариант подразумевает исключение из состава любого GPC одного блока SMX. При таком раскладе у нас останутся активными все три GPC, однако один из них будет нести два блока SMX, а два других – по одному.

GK106 с отключенным SMX, при всех активных GPC

Однозначно сказать какой из вариантов лучше вряд ли возможно, более того, я думаю, что разницу между парой по-разному усечённых GPU мы вряд ли заметим даже в точных бенчмарках. Поправьте, если ошибаюсь. Так вот, если рассматривать устройство GTX 650 Ti BOOST в сравнении с младшим и старшим аналогом, то по своим характеристикам GeForce GTX 650 Ti BOOST больше тяготеет к GTX 660, нежели к GTX 650 Ti. Так почему же новинка выпущена под номером 650 Ti, а не 660? Скорее всего, причины исключительно маркетинговые. Ускоренные карты продаются куда лучше, чем замедленные. Чисто с психологической точки зрения приятно осознавать, что у тебя ускоренные GTX 650 Ti, близкий по производительности к GTX 660, нежели замедленный GTX 660, близкий к GTX 650 Ti. Во как! Уже чувствую, как жадные до денег торговцы будут пользоваться неведением новичков, осуществляя разные хитрости поигрывая с приставкой BOOST себе во благо. Впрочем, это не проблема NVIDIA. И не наша. Давайте уже посмотрим на саму карточку.

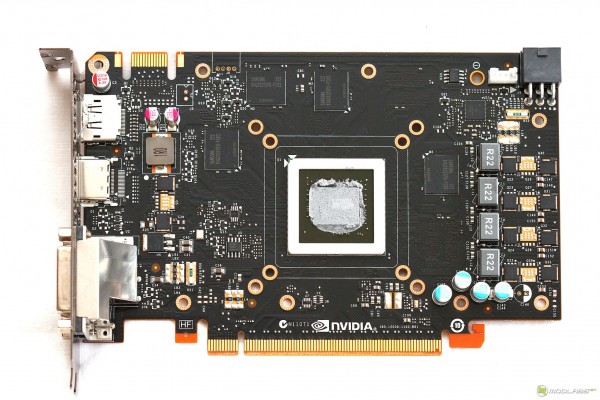

Про упаковку и комплектацию, в этот раз, не скажу ни слова. Плата, которая приехала к нам в тестовую лабораторию, является эталонным образцом и поступила непосредственно из российского представительства компании NVIDIA.

Честно скажу, я в последнее время очень впечатлён внешним видом ускорителей NVIDIA. Что GeForce GTX 690, что GeForce GTX TITAN выглядят великолепно. Промышленный дизайн, скажу я вам, тоже искусство, тому на рынке масса примеров. Эталонная версия GeForce GTX 650 Ti BOOST также выглядит весьма достойно, конечно, не так как TITAN, но всё же, перед “пацанами” не стыдно.

Кожух системы охлаждения целиком выполнен из пластика, рельеф которого сильно напоминает рисунок брони и заклёпки на ней. И всё бы ничего, если не глядеть на плату с обратной стороны. Ситуация очень похожа на случай с Sapphire Radeon HD 7790, только здесь сама плата очень коротка, а размера плате прибавляет турбина системы охлаждения, которая всеми своими движущимися частями находится за пределами печатной платы.

Панель выводов по своей структуре сильно напоминает оную у Radeon HD 7790 от Sapphire. Та же пара DVI (Оба DL), HDMI, DP и вентиляционные вырезы.

Пока я не разобрал карту, давайте сравним её по длине с Radeon HD 7790 от Sapphire. Глядя на эту фотографию лично мне приходит только одна мысль – первое, что надо менять партнёрам NVIDIA у GTX 650 Ti BOOST – систему охлаждения, даже если PCB останется неизменной.

Демонтирую кулер GTX 650 Ti BOOST. Сначала откручиваю целую кучу тоненьких и длинных винтиков, снимаю пластиковый кожух СО. Под ним обнаружился ребристый брусок, закреплённый на четырёх подпружиненных винтах с обратной стороны печатной платы. Своим медным основанием брусок касается поверхности GPU, не трогая при этом микросхемы памяти, охлаждение которых, как и охлаждение системы питания, возложено на поток воздуха, создаваемый турбиной.

Система питания GPU и видеопамяти выполнена по схеме 4 (драйвер ON Semi. NCP5392G +1 (драйвер Anpec APL3516A). Плата несёт на борту 4 чипа памяти GDDR-5 производства Samsung K4G20325FD-FC03, номинальная эффективная частота которой составляет 6 ГГц

Вот и всё. Внешний осмотр закончен, пора действовать злодействовать!

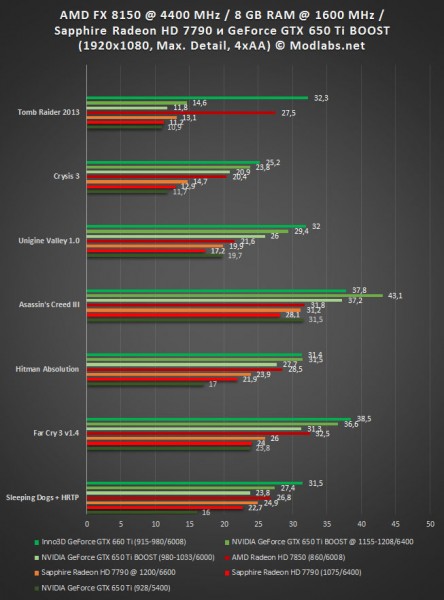

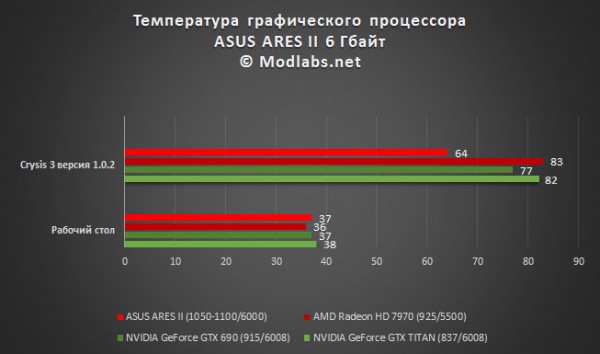

Температуры. Разгон, тестирование в играх и синтетических пакетах. Выводы.

В этот раз я немного изменил конфигурацию тестового стенда. Наша станция переехала в новый корпус, а потому, сравнивать полученные сегодня результаты нагрева GPU с полученными ранее данными – не корректно, так что на графиках присутствуют только те ускорители, с которыми удалось провести повторные замеры температуры.

Обращаю ваше внимание, что сравнивать GTX 650 Ti BOOST и Radeon HD 7790 между собой не корректно, они не являются прямыми конкурентами друг другу, куда интереснее взглянуть на разницу температур с предполагаемыми “одноклассниками”. Конечно, нельзя сказать наверняка, как будет развиваться температурная битва в случае с другими парами ускорителей NVIDIA - AMD, однако в сегодняшнем поединке лидируют решения красных. Как ни крути, а карты NVIDIA в сравнении с аналогами AMD по-прежнему нагреваются больше, по крайней мере, в том ценовом сегменте, который рассматриваем мы. Что же касается уровня шума, то эталонный образец NVIDIA GeForce GTX 650 Ti BOOST лишь изредка напоминал о себе, в большинстве случаев не выделяясь на общем фоне системы, ну а Sapphire Radeon HD 7790 и вовсе показался мне тихоней, за что ему большое спасибо.

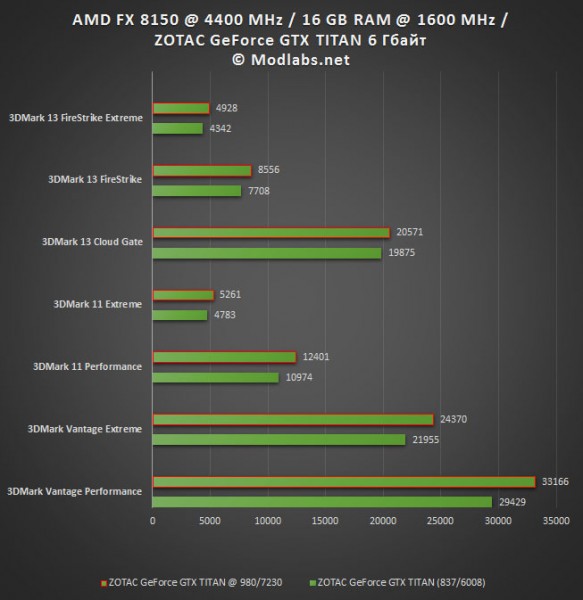

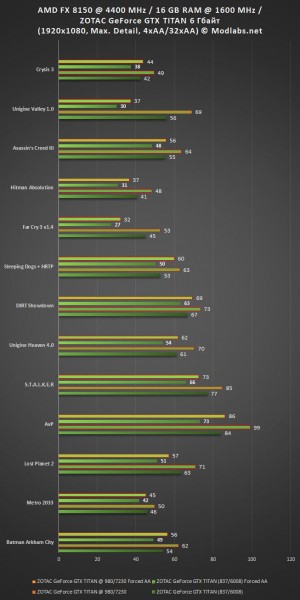

Теперь я займусь разгоном. В качестве основного инструмента я использовал утилиту MSI Afterburner 3.0 beta 9. Защита в драйверах AMD была выключена, проверка стабильности проходила в три этапа: двойной цикл 3DMark Fire Strike Extreme, двойной цикл 3DMark 11 Extreme и двойной цикл 3DMark Vantage Extreme. Если ускоритель проходил такие испытания, начиналось игровое тестирование. В результате я зафиксировал следующие частотные показатели:

- Sapphire Radeon HD 7790 @ 1200/6600

- NVIDIA GeForce GTX 650 Ti BOOST @ 1155-1208/6400

Пора переходить к тестированию производительности. Вот на чём были проведены тесты:

|

Конфигурация тестового стенда MODLABS |

|

|

Системная плата |

MSI 990FXA-GD80 – спасибо, MSI! |

|

Центральный процессор |

AMD FX-8150 @ 4400 МГц – спасибо, AMD! |

|

Оперативная память |

8 Гбайт AMD Entertainment Memory @ 1600 МГц – спасибо, AMD! |

|

Видеокарта |

Sapphire Radeon HD 7790 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti BOOST |

|

Жёсткие диски |

1 Тбайт Seagate ES.2 |

|

Операционная система |

MS Windows 8 Professional x64 + upd |

|

Блок питания |

Seasonic SS-1250XM (80+ Gold)

|

| Версия драйверов видеокарты |

Для видеокарт NVIDIA 314.22 WHQL Для видеокарт AMD – Catalyst 13.1 |

А вот где и как были проведены тесты:

|

Список тестовых приложений |

|

Синтетические и полусинтетические тесты |

|

3DMark Vantage 1.1.0 (Performance, Extreme) |

|

3DMark 11 1.0.3.0 (Performance, Extreme) |

|

3DMark Professinal 1.0 (Cloud Gate, Fire Strike, Fire Strike Extreme) |

|

Unigine Valley 1.0 Extreme HD |

|

Unigine Heaven 4.0 Ultra + 4xMSAA |

|

Игры |

|

Во всех играх рабочее разрешение было установлено в 1920x1080, все детали, доступные в опциях игры или в настройках бенчмарка были выставлены на максимум. (В том числе и тесселляция) Полноэкранное сглаживание устанавливалось в режим MSAA 4x во всех играх, где эта опция была доступна, в противном случае выставлялся максимально близкий по качеству режим AA, эквивалентный 4xMSAA. Режим PhysX, если был доступен, выключался! |

|

Metro 2033 DX11 |

|

Batman Arkham City DX11 |

|

Lost Planet 2 DX11 |

|

Alien Versus Predator DX11 |

|

S.T.A.L.K.E.R CoP DX11 |

|

DIRT Showdown DX11 |

|

Sleeping Dogs DX11 |

|

Far Cry 3 DX11 |

|

Hitman. Absolution |

|

Asassin’s Creed III |

|

Crysis 3 версия 1.0.2 |

|

Tomb Raider (2013) |

К сожалению, из-за постоянной ротации семплов в тестовой лаборатории, а также неутомимого желания постоянно пополнять списки тестовых пакетов, мне не всегда удаётся провести дополнительное тестирование во всех играх и бенчмарках, поэтому заранее извиняюсь за отсутствие ряда результатов в тестовых пакетах 3DMARK.

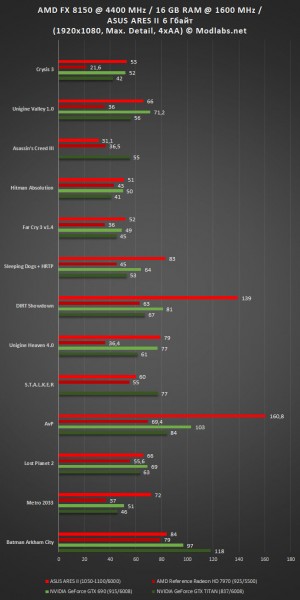

Итак, вот что получилось. Ускоритель Radeon HD 7790 от Sapphire поборол старичка GTX 650 Ti в большинстве тестовых приложений. Конечно, в некоторых случаях разница была минимальной, а в некоторых случаях всё же чувствовался отрыв. Вы скажете, что Radeon HD 7790 от Sapphire разогнан производителем на заводе, на что я отвечу, что в случае с Radeon HD 7790 такое положение дел скорее всего будет сохраняться всегда, поскольку AMD, как было сказано на презентации, не планирует реализацию эталонных HD 7790, производство этого малыша целиком и полностью отдаётся в руки партнёров. Но, если хотите, вывод для этой парочки я могу перефразировать – Sapphire Radeon HD 7790 по всем характеристикам лучше эталонной версии GeForce GTX 650 Ti.