игровой

Новая жизнь легенды. Обзор 3dfx Voodoo 5 6000 AGP. Глава 2.

Метки: 3dfx | AMD | ATI | GeForce | Intel | Matrox | NVIDIA | Radeon | Voodoo | Voodoo 5 6000 | игровой | игры | идеальный | компьютер | обзор | ретро игры | тестирование

Дата: 23/07/2014 03:33:33

Подписаться на комментарии по RSS

Уже довольно давно я работаю над созданием собственной версии идеального компьютера для ретро-игр. Путь этот тернист и полон трудностей, однако жажда знаний и новых свершений не позволяют остановиться. В этой статье я расскажу о концепции универсального ретро-ПК, об использованном оборудовании и ПО, о тех знаниях, что пришли ко мне за последний год, а также о том, над чем ещё предстоит поработать. Разумеется я не забыл о данных ранее обещаниях и протестировал 3dfx Voodoo 5 6000 вместе с лучшими графическими ускорителями конца прошлого-начала этого века...

Часть 0: Объяснительная записка.

Часть 1: О тернистом пути коллекционера. Личные мысли.

Часть 2: Цели и задачи.

Часть 3: Приборы и материалы. Тонкости сборки.

Часть 4: Наведение порядка.

Часть 5: В цифрах о прошлом.

Часть 6: Подведение итогов.

Часть 0: Объяснительная записка.

Кто ищет, вынужден блуждать.

Иоганн Вольфганг Гёте

Приступая к работе над большим материалом о видеокарте 3dfx Voodoo 5 6000, я, честно сказать, представлял его совсем иначе. В первой части статьи основной упор делался прежде всего на теорию. Помимо общих мыслей о коллекционировании, был затронут ряд тем, среди которых: тенденции развития графического рынка в конце прошлого века, архитектура чипов Napalm и, наконец, описание комплектующих, составивших фундамент моего ретро компьютера.

Когда я закончил писать первую часть данного “опуса”, мне думалось, что во второй и заключительной его главе я лишь доведу до логического финала начатую работу, опубликовав методику тестирования, настройки ПО и результаты испытаний графической системы. Более того, я даже сел за работу, однако, так уж сложилось, что закончить её в запланированном виде попросту не смог. Нет, разумеется, все данные мною обещания о тестировании легендарного ускорителя V56K будут выполнены, просто в процессе работы над второй частью материала появилось много тонкостей, мимо которых я не смог пройти. Кое-что пришлось переосмыслить лишь отчасти, а иные проблемы потребовали принципиально новых решений. Так что теперь вместо простого тестирования графики-легенды, я представляю на суд общественности гораздо более ёмкий материал, содержащий в себе не одну, а целый ряд тем, связанных между собой. Сразу хочу предупредить, дорогой читатель, что материал этот получился весьма объёмным, так что, пожалуйста, запасись терпением, устройся поудобнее в кресле, а я постараюсь не обмануть твои ожидания в содержании.

Часть 1: О тернистом пути коллекционера. Личные мысли.

Будь благосклонен к смелым начинаниям

Вергилий

Ускорение прогресса, расширение границ информационного общества – процессы неумолимые и неизбежные, однако, как и всё в этом мире, приносят они не только пользу. Мы постоянно куда-то торопимся и постоянно боимся не успеть… Не успеть взять трубку телефона, приехать на работу, ответить на письмо… А ведь ещё совсем недавно мы читали бумажные письма, написанные от руки и шли они не считанные секунды, а дни и даже недели. Сейчас же, разговаривая по телефону и сообщая своему собеседнику об успешной отправке письма, тот начинает заметно нервничать, не получив его моментально. Ну не смешно ли? А ведь иногда так хочется немного остановиться, отдышаться, почувствовать вкус размеренной жизни без суеты. Думаю, что это может сделать каждый, главное - действительно этого захотеть. Почему бы, например, не посвятить несколько свободных вечеров какой-нибудь старой доброй игре? Вот только сделать это не привычным уже способом – “Скачать торрент бесплатно без смс”, а потом носиться по коридорам очередного примитивного шутера-однодневки в поисках пушечного мяса. Вместо этого предлагаю взять какую-нибудь классическую игрушку и начать знакомиться с ней как с произведением искусства, интерактивным фильмом, выполненным в своём уникальном стиле.

Поверьте, таких игр существует великое множество. Главное – начать искать, и этот мир откроется во всей своей красе. Сейчас новинки появляются чуть ли не каждый день. Игровая индустрия выплёвывает в свет цифровые копии похожих друг на друга проектов, лишь бы получить максимальную прибыль. Успех игры определяет только количество проданных копий. Мне думается, что раньше всё было совсем не так. Дело в том, что на заре компьютерных игр, каждый новый проект зачастую становился реализацией оригинальной идеи, чем-то по-настоящему новым и доселе невиданным. Люди каждый раз ожидали от игры чего-то волшебного, нового, неизведанного. И пусть графика в играх прошлого не обрадовала бы глаз современного человека, зато мозг получал свободу для творчества, домысливая и по-своему раскрашивая представленные на экране монитора образы во всей их возможной красе. Графическое несовершенство первых компьютерных игр легко перекрывалось достоинствами сюжета и оригинальностью подхода к созданию произведения. Да, так было не всегда, однако процент интересных и сделанных с душой игр был заметно выше. Задумываясь об этом, я захотел снова погрузиться в оригинальные игровые миры прошлого, захотел вновь ощутить восторг детства и пережить виртуальные события нескольких эпох. Именно это желание породило идею о создании близкого к моему идеалу игрового ПК, способного с минимальным количеством проблем, но максимальным качеством запускать игры, начиная с самых первых проектов под x86 и заканчивая относительно современными играми 2006-2007 года выпуска. Со стороны может показаться, что на пути к такому решению наверняка возникнут непреодолимые трудности, побороть которые не хватит сил и мастерства даже у самых продвинутых в железе специалистов. Ан нет, скажу я вам, повторить изыскания, описанные в данном материале и, даже без особого труда превзойти их, может каждый, разумеется, если проявит смекалку и терпение. Вот только нужно сразу для себя уяснить одну вещь. Идеальной конфигурации, совместимой на 100% со всеми без исключения стандартами и всеми поколениями игр нет и быть не может! Тому есть несколько причин. Во-первых, проблема с качеством ПО. Согласитесь, программы пишут люди, а людям свойственно делать ошибки. От всех видов “глюков” никто не застрахован и они, будьте уверены, гарантированно проявят себя на вашем железе, если не в одной, так в другой игре. Похожая ситуация и с аппаратной частью. Например, у одной и той же звуковой карты может быть несколько ревизий, отличающихся между собой не только соотношением сигнал/шум, но и наличием или отсутствием проблем с совместимостью с другим железом или ПО. Даже если постараться выбрать только гарантированно совместимые между собой компоненты, которые при этом поддерживают лучшие из существовавших в индустрии стандартов, всё равно не получится установить их на одну системную плату – банально не хватит разъёмов. Наконец, есть ещё одна проблема, назову её эпохальной. Каждое новое поколение оборудования приносит поддержку новых стандартов, новых скоростей и нового программного обеспечения, раскрывающего все возможности очередного детища прогресса. Очень часто за всё новое приходится расплачиваться обратной совместимостью и это тоже надо учитывать при создании своего ПК. В общем, тонкостей достаточно много, со всеми разобраться не получится, однако при чёткой постановке задачи близко к собственному идеалу подойти можно.

Часть 2: Цели и задачи.

Страх пред возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины

Клод Адриан Гельвеций

Подходя к решению задачи “Об идеальном ретро компьютере”, нужно ответить на несколько вопросов, без которых приступать к практической реализации задуманного нет никакого смысла. Чёткий план – основа качественной реализации задуманного. Вот – мой, широкими мазками:

1. Выбор временного интервала актуальности ретро ПК, операционных систем и используемых программ;

2. Выбор поддерживаемых технологий;

3. Теория выбора аппаратных решений.

Для моего ПК постановка задачи выглядят так:

Выбор временного интервала актуальности ретро ПК.

Мой первый компьютер появился у меня в далёком 1994-м году, 20 лет назад. Именно с этого года можно начинать отсчёт времени, в течение которого я активно увлекался играми. Закончилась фаза этой моей увлечённости примерно в 2006-м, вместе с окончанием университета. Нет, я не совсем завязал с играми, но к современным проектам отношусь с существенной долей скепсиса и интересные лично мне проекты могу пересчитать по пальцам одной руки. Зато любовь к ретро игрушкам никуда не делась, наоборот, стала разгораться с новой силой.

И так уж вышло, что, несмотря на относительно поздний старт, я успел попробовать и полюбить те компьютерные шедевры, которые вышли раньше, чем я получил свой первый ПК. Среди них такие вещи как Pac-Man, Mortal Kombat, Wolfenstein, Prince of Persia, Monkey Island, Space Quest и многие другие. Учитывая широкое распространение моих интересов во времени, было решено собирать универсальный компьютер, способный без особых проблем тянуть как самые ранние игры, так и достаточно сложные вещи вроде FarCry или Unreal Tournament 2004. Разумеется, все эти продукты потребуют соответствующей поддержки со стороны операционной системы и драйверов, а это значит, что моя ретро-машина должна безболезненно работать под управлением MS-DOS, Windows 9x, а также семейством ОС Windows NT 4.0, 2000, XP и даже более новыми ОС вплоть до Windows 8. Последние, кстати, будут работать не идеально, но их производительность должна быть на приемлемом уровне.

Выбор поддерживаемых технологий.

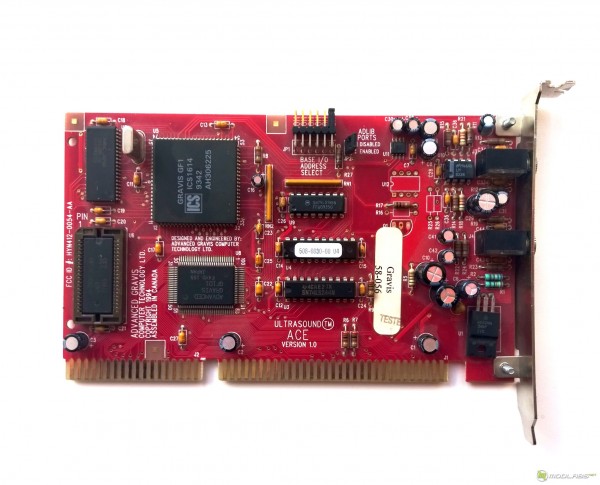

Ни для кого не секрет, что многие компании пытались выйти на рынок персональных компьютеров со своими, порой достаточно амбициозными идеями и разработками. Вполне закономерно, что выжить удалось далеко не всем. Часто стремительное появление быстро превращалось в тихий отход. Разумеется, за исключением совсем уж провальных случаев, следы таких компаний-неудачников в индустрии всё-таки оставались. Например, появлялись игры с поддержкой некоторых не самых удачных 3D или звуковых API. При проектировании своего ретро-компьютера я старался оценить по достоинству многие, даже временные, продукты и технологии, хотелось посмотреть на них, так сказать, с высоты прошедших лет. В том случае, если тот или иной продукт меня интересовал, я рассматривал возможность включения его в свой список кандидатов на установку в будущий компьютер мечты. К сожалению, мне не удалось выделить какое-либо экзотическое устройство, которое поддерживало бы по-настоящему качественную, но незаслуженно забытую технологию. Именно поэтому список возможностей для моего железа можно назвать стандартным, по крайней мере, для прожжённого коллекционера. Все выбранные мной технологии в былые времена весьма активно обсуждались на просторах Интернета, вызывая бурю эмоций как со стороны владельцев устройств их поддерживающих, так и со стороны оппонентов из противоположного лагеря. Если рассматривать графическую составляющую, то для моего компьютера обязательна качественная реализация CGA/EGA/VGA и SVGA режимов для работы в чистом DOS. Надо сказать, что тут не всё так просто, как кажется на первый взгляд. Мои личные испытания показали, что далеко не все видеокарты способны корректно работать в вышеозначенных режимах. Забегая вперёд, скажу, что с этим у моего ПК минимум проблем. Что же касается поддержки 3D API, то здесь обязательными условиями будет работа с 3dfx Glide всех версий, Direct3D, начиная с первых версий и заканчивая DirectX 10.1, поддержка которого появилась в Windows Vista. Ну, а завершает этот небольшой список – OpenGL API, качественной реализацией которого в своё время могли похвастать далеко не все. Одной из самых важных частей технологического коктейля моего ретро-ПК является поддержка всевозможных звуковых устройств. Здесь необходимо сделать небольшой экскурс в историю. До появления Windows 95 (и некоторое время спустя), на рынке домашнего и профессионального звука правили бал ISA “звуковушки”. Не будем трогать профи, у них была своя атмосфера, сосредоточимся на играх. В самом начале большинство пользователей радовалось примитивным звукам обычных пищалок, они же PC Speaker’ы. Чуть позже появились более сложные устройства, существенно отличающиеся по качеству звучания и приносящие своим владельцам немыслимое удовольствие от игр. В частности, звуковые устройства Adlib пользовались заслуженной популярностью у тогдашних любителей поиграть. Чуть позже появились звуковые карты, носящие и ныне всем известное в звуковом мире имя Sound Blaster. Этот бренд, выведенный на рынок молодой компанией Creative, довольно быстро завоевал сердца игроков благодаря хорошим потребительским характеристикам звуковых плат и неплохой программной поддержкой. Правда, помимо SB, на рынке присутствовали достаточно мощные звуковые решения, в чём-то даже его превосходящие.

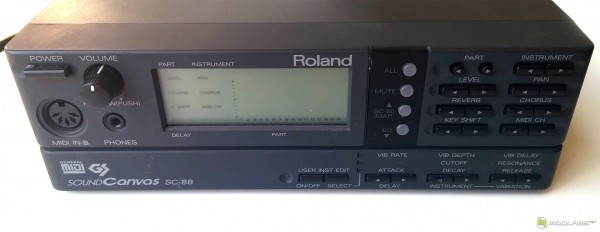

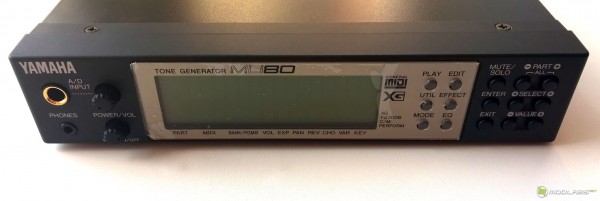

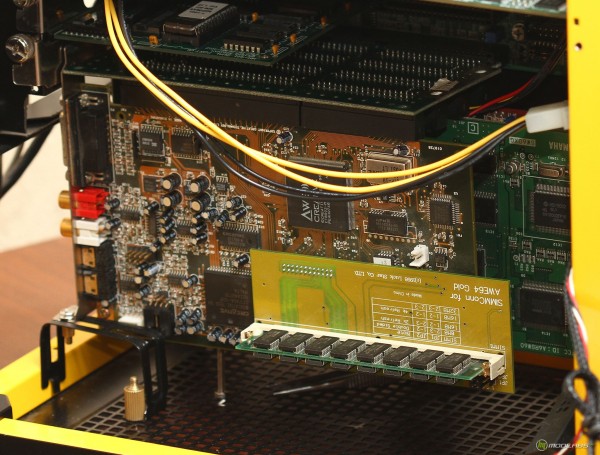

Итак, озвучка старых игр (читай игр под DOS и первых игр под Windows 9x) состояла из двух частей: звуковые эффекты (SFX) и музыкальное сопровождение. Если звуковые эффекты воспроизводились примерно одинаково, хотя и тут есть свои нюансы, то разница в качестве музыки существенно отличалась при проигрывании на различных устройствах. Дело в том, что в те времена не было ни MP3, ни OGG, а если бы и были, то музыка к играм всё равно занимала бы больше самих игр. Тогда для хранения музыки, помимо Audio CD, использовался стандарт MIDI. Весили MIDI файлы мало, так что игрушки получали достаточно качественное музыкальное сопровождение без ущерба для собственного “веса”. Вот только различия в звучании MIDI на разных синтезаторах было ой как заметно! Быть может это не всем нравилось тогда, однако сейчас эти различия в звучании воспринимаются скорее, как достоинство. Мы можем по-новому смотреть на игру всякий раз, когда в опциях выбирается очередное MIDI устройство. Переслушав множество синтезаторов, я отобрал те, которые позволяют получить бескомпромиссное качество музыки, окрашенное неповторимыми оттенками фирменного звука различных синтезаторов. В результате, список звуковых возможностей моей ретро системы выглядит так: Для MIDI - Adlib, Yamaha OPL2/3, General MIDI+GS (вариации Roland и Yamaha) и оригинальный MT-32 (все три версии!) через MPU-401 (Intelligent + UART), AWE 32 (EMU8000) и Gravis Ultrasound (GF1); Для SFX - полная совместимость с SB Pro/16(AWE32), GUS.

Новые же игры создавались с расчётом на новые технологии. Примерно с 1996 года началась “трёхмерная лихорадка” как в мире видео, так и в мире аудио. Звуковые карты нового поколения обзавелись не только более совершенной элементной базой, существенно повышающей качество аналогового сигнала, но и поддержкой полноценного 3D звука, для воспроизведения которого использовались специальные звуковые 3D API. Использование MIDI постепенно отошло на второй, а потом и на третий план, и музыка в играх стала храниться в сжатом виде - MP3/OGG (хотя и Audio CD остался в почёте). Поскольку объём данных, которым обменивалась звуковая карта и центральный процессор, существенно возрос, переход от шины ISA на шину PCI был неизбежен. Разумеется, у меня есть список звуковых 3D технологий, которые нельзя упускать - Aureal A3D 1.0/2.0+, EAX 1.0/2.0+. По ходу повествования я ещё расскажу о некоторых тонкостях выбора звука, выше широкими мазками лишь набросок. Говоря о “приятных плюшках” универсального ретро компьютера, скажу, что для работы мне необходимы: поддержка игрового порта для джойстика, интегрированная сетевая карта, редко используемая, но от этого не менее ценная поддержка USB, а также большой объём оперативной памяти вкупе с наличием современных наборов инструкций у центрального процессора. Всё это нужно для обеспечения удобства настройки ПК, быстрой загрузки нужных приложений и, разумеется, для комфортной работы с новыми операционными системами и играми.

Теория выбора аппаратных решений.

Аутентичность, уникальность, минимум компромиссов во всём – так звучало моё кредо, когда я занялся выбором железа. Во все времена, особенно на заре персональных компьютеров, рынок был наводнён клонами самых различных устройств: звуковые, видеокарты, модули оперативной памяти и даже центральные процессоры – почти все компоненты IBM PC клонировались заботливыми китайскими и не только китайскими инженерами. Качество и совместимость таких устройств часто варьировалось от ужасного до неотличимого от оригинала. При сборке своего ретро ПК я старался приблизиться к идеалу оригинальности там, где это было для меня возможно и необходимо. Кроме того, я старался выбирать не массовые, а наоборот, порой уникальные железки, поиск которых – занятие дорогостоящее, требующее времени и терпения. Некоторые детали я разыскивал более 10 лет. И, конечно, найденное мной оборудование должно быть максимально качественным, максимально производительным и иметь наилучшую совместимость с другими компонентами.

Часть 3: Приборы и материалы.

Обсуждать надо часто, решать - однажды

Публилий Сир

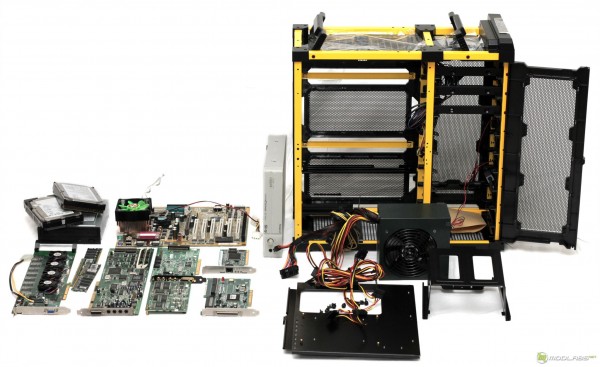

Кажется, что сформулированные выше идеи и правила можно воплотить в железе достаточно быстро, однако я подходил к конкретному решению на протяжении нескольких лет. Сначала я увлекался лишь несколькими играми, которые весьма неплохо работали на конфигурации с Pentium II + Voodoo 2 SLI + AWE 32. Затем список игр постоянно расширялся, хотелось поиграть с более качественным звуком, включить полноэкранное сглаживание в любимых Glide играх и так далее…. Постоянный поиск лучшего подвигал меня к изучению различных форумов, чтению технических документаций, статей, и всякий раз, когда я узнавал что-то новое в теории, мне хотелось самостоятельно изучить возможности железа на практике, чтобы потом сделать очередной выбор. Сам того не замечая, я приобрёл большой парк самых разных комплектующих, в том числе и очень редких. Как-то раз, оценив множество устройств, осевших на полках моего шкафа, я понял, что железо должно не просто валяться, оно должно работать, быть на виду, в противном случае, коллекционирование превращается в достаточно скучное и бесполезное занятие. Тогда я решил, что неплохо было бы поставить для себя глобальную цель, достичь которую будет непросто, но идти к которой через коллекционирование будет очень интересно. Так родилась идея, так я пришёл к тому плану, о котором рассказал выше….

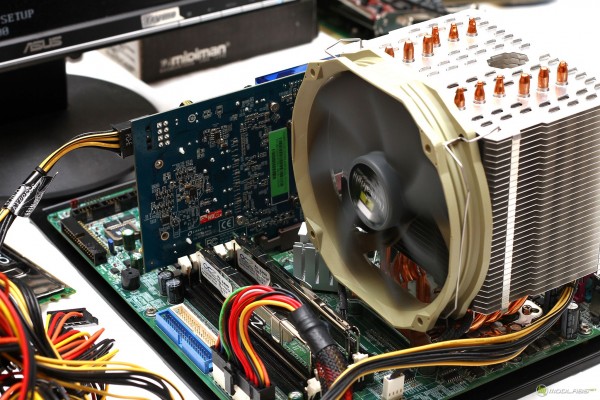

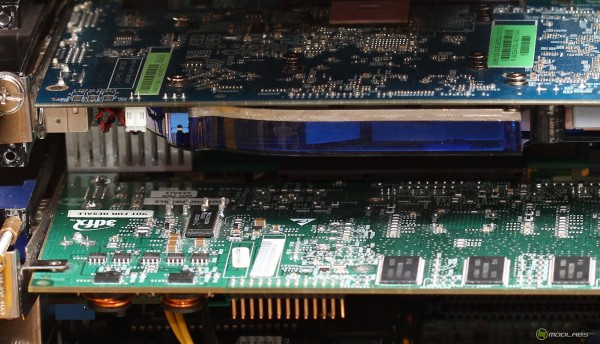

- Слот AGP: Sapphire Radeon HD 3850 AGP 512 Мбайт;

- Слот PCI#1: В резерве;

- Слот PCI#2: AGP2PCI + Voodoo 5 6000 AGP 128 Мбайт;

- Слот PCI#3: Aureal Vortex 2 (AU8830) производства Turtle Beach;

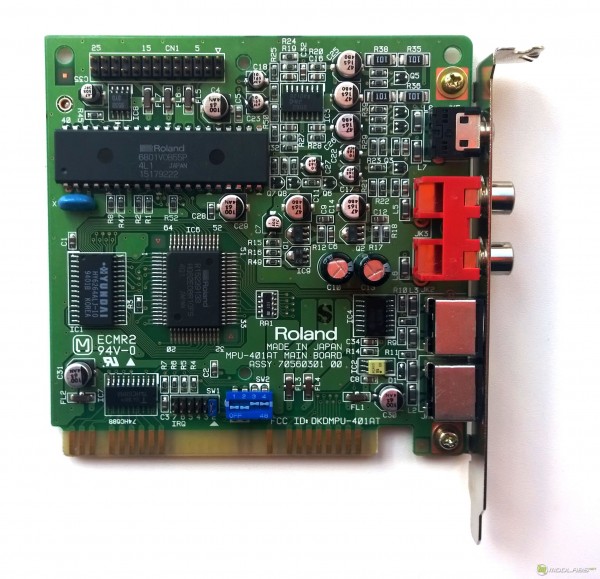

- Слот PCI#4: Панель выводов закрыта выходами платы Roland MPU-401/AT.

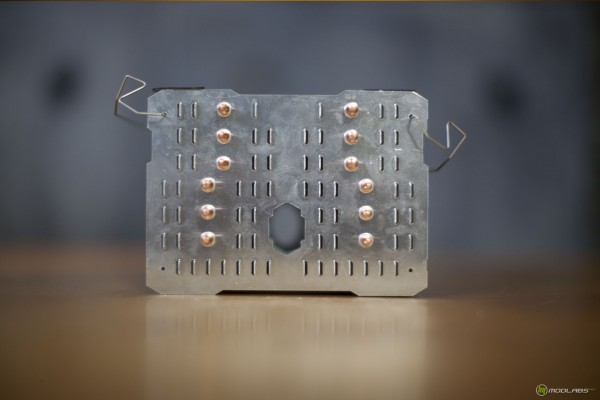

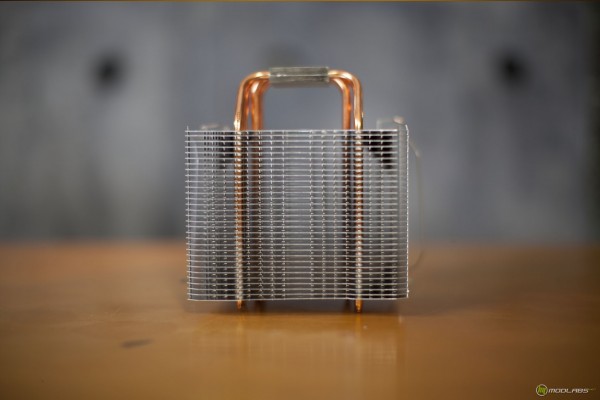

- С подробными характеристиками этих вентиляторов вы можете ознакомиться на сайте производителя. Я делал свой выбор на основе рекомендаций, размещённых по этой ссылке. Вот на чём я остановился:

- Два 120 мм вентилятора Noctua NF-S12B использовались для подачи холодного воздуха через переднюю панель Antec LanBoy Air и один для отвода тепла с обратной стороны этого корпуса.

- Два 120 мм вентилятора Noctua NF-F12 PWM использовались для подачи холодного воздуха через боковую панель Antec LanBoy Air для охлаждения плат расширения, в первую очередь для Voodoo 5 6000 и переходника AGP2PCI.

- Один 40 мм вентилятор Noctua NF-A4x10 использовался для охлаждения радиатора AGP2PCI, ещё 4 таких вентилятора охлаждали графические процессоры Voodoo 5 6000.

- Два 140 мм вентилятора Noctua NF-A15 PWM использовались для снятия тепла с радиатора процессорного кулера Thermalright Macho Rev. A.

Чуть не забыл! Джойстик! Ни один нормальный ретро-компьютер не станет полноценной игровой станцией без джойстика. Ни один серьёзный коллекционер продукции 3dfx не пройдёт мимо джойстика с логотипом 3dfx! :) Вот и я не прошёл.

Фотография джойстика Hammerhead FX.

Часть 4: Наведение порядка.

Лучше не начинать, чем остановиться на полпути

Сенека

После того, как основные действия с аппаратной частью компьютера были завершены, пришла пора придумать ему название. Согласитесь, не гоже оставлять такую машину без имени собственного, правда? На самом деле я уже достаточно давно сделал свой выбор. Ещё в этом материале было определено имя для будущего ПК мечты – Napalm FX Platinum. Теперь надо заняться наведением порядка, как по части железа, так и по части ПО.

Первое, с чего я начал, так это с установки устройства чтения гибких дисков, или в простонародье – “флоппика”, жёстких дисков и DVD привода. Всего в системе собрано: 1x 3.5” FDD, три HDD, пара IDE и один SATA, а также один DVD-RW. Дисковод для дискет расположился в самом низу отсека для 3/5.25” устройств. Установлен он на четырёх “столбиках”, обычно держащих материнскую плату.

Фото флоппика в корпусе

Что же касается HDD, то теоретически их можно было использовать всего два: один IDE и один SATA, однако я рассудил иначе. Дело в том, что для работы Napalm FX Platinum планировалось использовать сразу несколько операционных систем, более двух, но, при таком программном “фарше” пары винчестеров явно маловато. По плану должно быть так:

Primary Master: 80 Гбайт Seagate Barracuda ATA IV ST380021A (2 Мбайт буфер)

Первый раздел объёмом 2 Гбайт, файловая система FAT16, в качестве ОС установлены MS-DOS 6.22 + Windows 98 SE. Второй раздел составляет примерно те же 2 Гбайт, файловая система NTFS, установлена Windows NT 4.0 Workstation +SP. Третий раздел имеет ёмкость ~76 Гбайт, размечен под FAT32, используется для хранения игр, программ и их дистрибутивов.

Этот жёсткий диск содержит все инструменты для работы с MS-DOS приложениями и ранними Windows 9x/NT программами. В большинстве случаев возможные проблемы с совместимостью решаются путём установки патчей или созданием особых условий запуска. Для DOS программ используются особым образом написанные системные файлы autoexec.bat и config.sys, в которых прописываются параметры запуска устройств, режимы работы менеджера памяти, а также необходимые системные параметры, благодаря чему все нужные игры работают без проблем. Если возникают совсем уж экзотические случаи, помогают загрузочные дискеты. Windows NT никак не мешает в работе DOS или Windows 98, для этих ОС поддержка чтения и записи на NTFS раздел не активируется.

Primary Slave: 80 Гбайт Seagate Barracuda 7200.7 ST380011A (2 Мбайт буфер)

На этом диске всё свободное пространство отведено под операционную систему Windows Millennium (Me) 4.90.3000. Несмотря на, зачастую, нелестные отзывы об этой системе со стороны многих пользователей Сети, я отношусь к Millennium весьма благосклонно. По правде говоря, это моя любимая ОС из линейки Win9x. Использую Windows Me для запуска всех Windows приложений и только когда игра отказывается запускаться из-за проблем совместимости с этой системой, я перехожу на Windows 98.

Фото жёстких дисков Seagate Barracuda IV и 7200.7

Secondary Master: Pioneer DVD-RW DRV-118L

SATA0: 128 Гбайт Transcend SSD 720

SATA1: 1 Тбайт Seagate Barracuda ES.2 ST31000340NS (32 Мбайт буфер)

Загрузка системы происходит примерно так:

Для работы в DOS, Windows 9x, Windows NT 4.0 используется ускоритель 3dfx Voodoo 5 6000, поэтому в первую очередь я выставляю в BIOS приоритет на PCI видеокарту. Если мне нужен MS-DOS (обычно используется версия 7.10 из состава Windows 98), я также отключаю SATA диск и второй IDE. В результате система видит только гибкий диск, два раздела на HDD и один оптический привод. Когда необходимо поиграть в Windows 9x в игры, загрузка почти всегда осуществляется со второго IDE винчестера, а первый отключается в BIOS. Ну а когда мне необходимо запустить игровые проекты, выпущенные в 2001 году или более новые, я загружаюсь с AGP видеокартой в качестве основной и при этом выключаю оба IDE диска, оставляя активными только SATA. Конечно, если требуется скопировать данные на IDE, нужный диск остаётся активным. В Windows XP и более поздних операционных системах установка драйверов для Voodoo 5 6000 не производится, наоборот, это устройство выключается через диспетчер задач. Искренне полагаю, что эпоха 3dfx закончилась вместе с Windows 9x и Windows 2000. Так как все игры с поддержкой Glide прекрасно работают в Win9x, думаю, что выбранная политика настройки весьма оправдана.

Часть 5: В цифрах о прошлом.

Всякая вещь стоит столько, сколько за нее заплатит покупатель

Публий Сир

Факты не перестают быть фактами, когда их игнорируют

Олдос Хаксли

Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад!

А.С. Пушкин

Иногда бОльшая часть побеждает лучшую

Тит Ливий

Перед тем как начать глобальное тестирование самых интересных графических ускорителей конца прошлого - начала этого века, я долго думал о том, какую методику избрать для тестирования. Вариантов была масса, как в плане железа, так и в плане ПО. Вначале я хотел провести весьма суровое сравнение, довести настройки драйверов до примерно одного качественного уровня в каждой отдельной игре, затем провести тест в трёх-четырёх разрешениях. При этом, после установки очередной графической карты я думал о полной переустановке ОС. Уж не говорю о том, что самих ОС я планировал использовать две - Windows Me и Windows XP. Попутно бы выяснил, где и у кого драйверы работают лучше. Но, судьба распорядилась иначе. В один момент я решил взять и всё упростить. Вот что получилось.

- В качестве "эталона, совершенства, прелести" использовался ускоритель Radeon HD 3850 AGP;

- Все тесты запускались в Windows 98 IF Edition, кроме Radeon HD 3850 AGP, которая тестировалась в Windows XP;

- Для тестирования использовались последние официально доступные версии драйверов для всех видеокарт, кроме плат 3dfx, для которых использовались наиболее свежие версии Amigamerlin;

- Если видеокарта не работает на моей конфигурации, дополнительных попыток завести её я не предпринимаю;

- Если я замечаю какие-либо программные сбои в работе устройств, я сообщаю об этом открыто, не взирая на марки;

- Тестирование проводится на максимальных настройках качества для каждого ускорителя, и если Voodoo 3 и Voodoo 2 позволяют использовать только 16-ти битный цвет, такие результаты в моей системе ценностей вполне корректно сравнивать с результатами, полученными Voodoo 4/5 в 32-х битном режиме;

- Дополнительной настройки игр через конфигурационные файлы и тонкий тюнинг драйверов я не проводил;

- Все, доступные в меню игры, опции были выкручены на максимум;

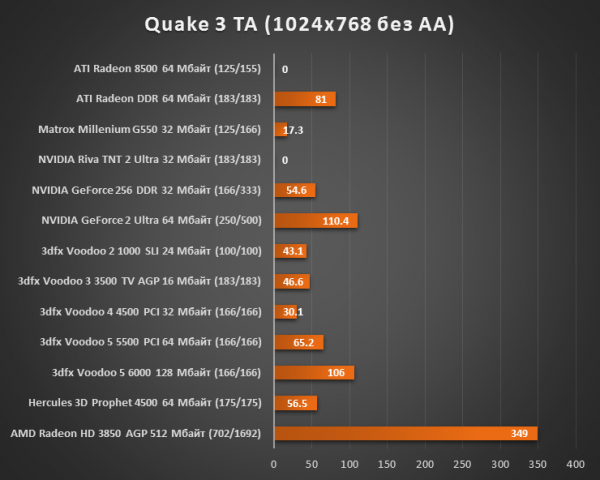

- Лишь в случае с Voodoo 3/4/5 был установлен пакет WickedGL от Metabyte (последняя доступная бета). Продукты конкурентов не снабжались сторонними драйверами. Здесь сказывается моя неприкрытая любовь к продуктам 3dfx, уж простите :);

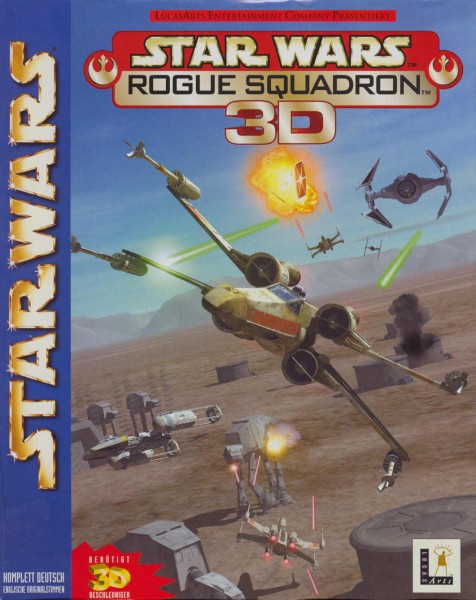

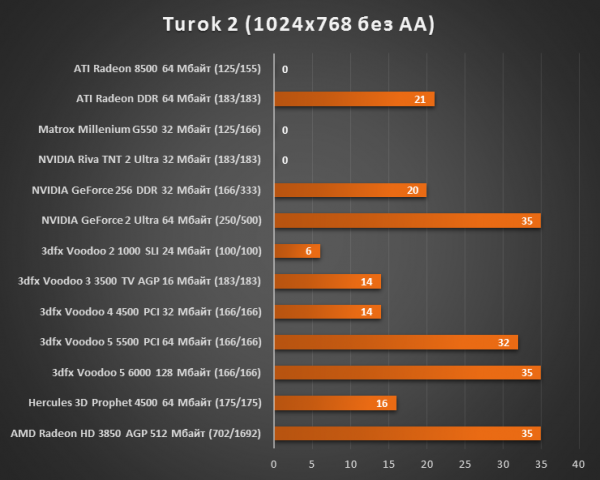

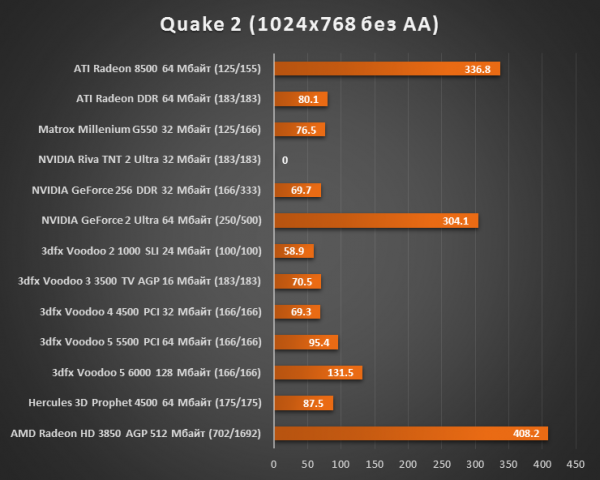

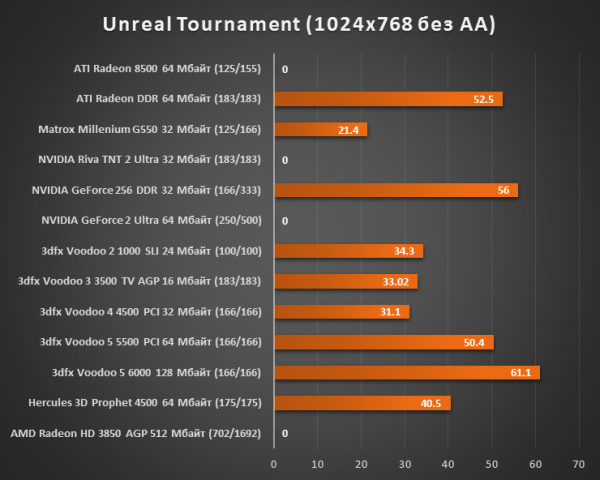

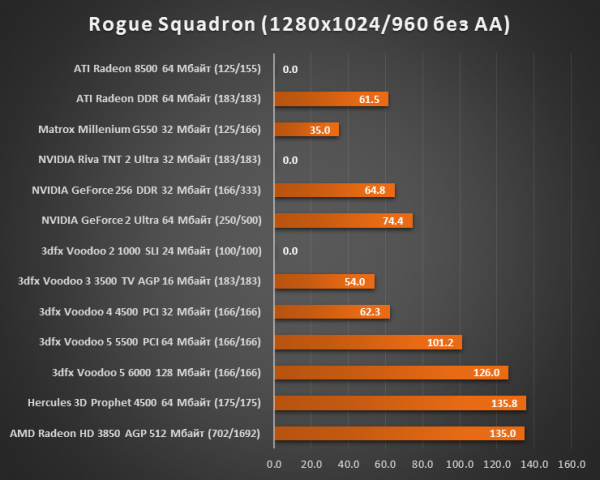

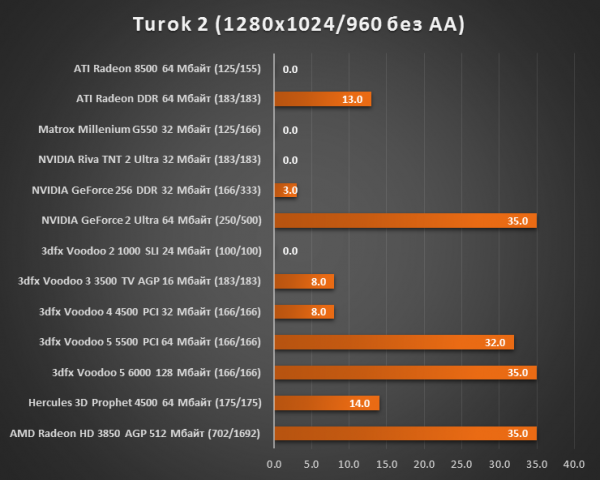

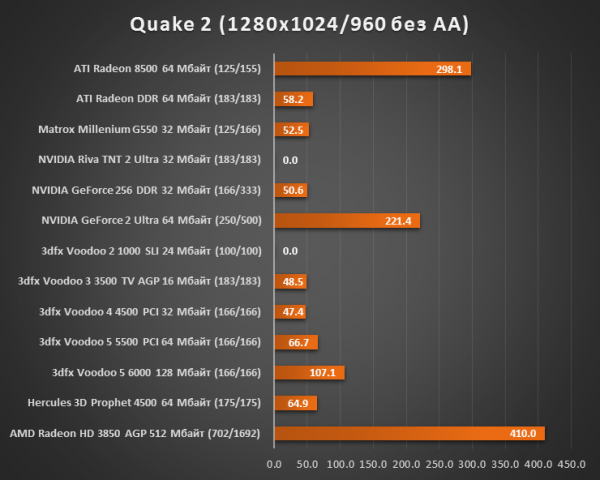

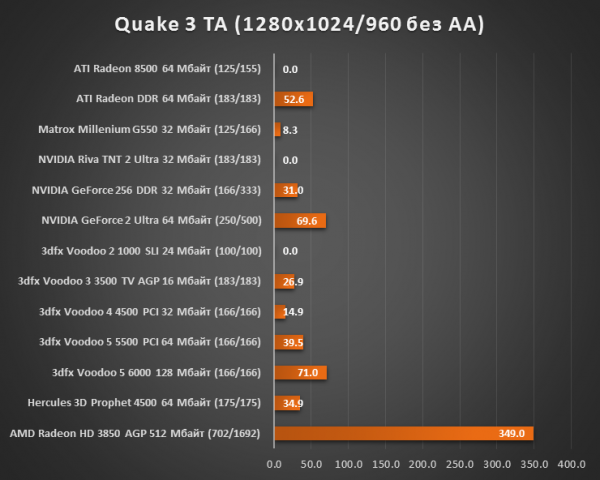

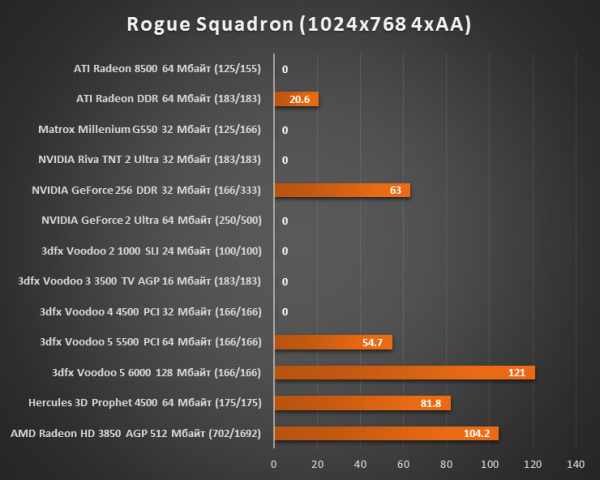

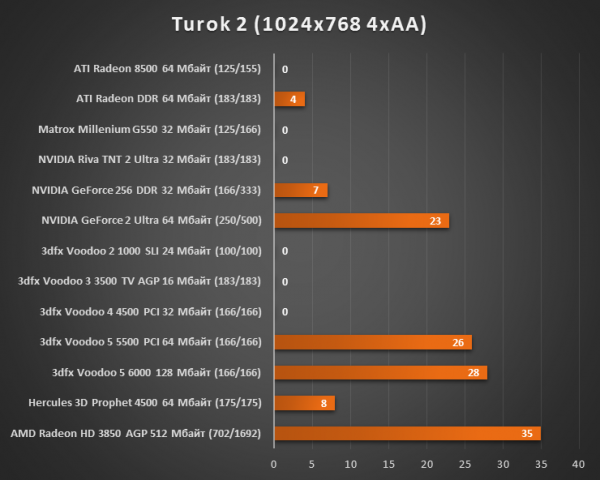

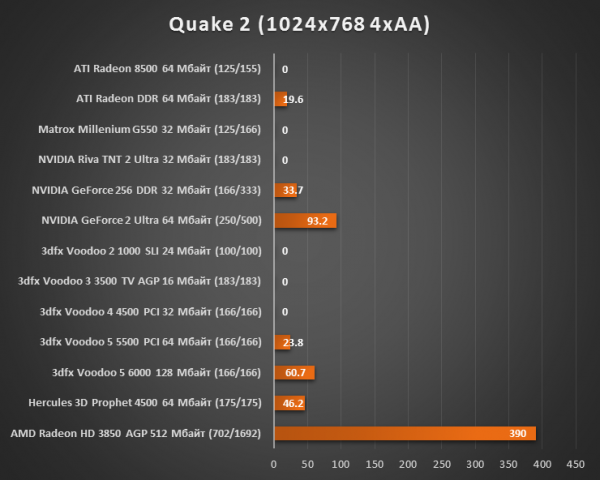

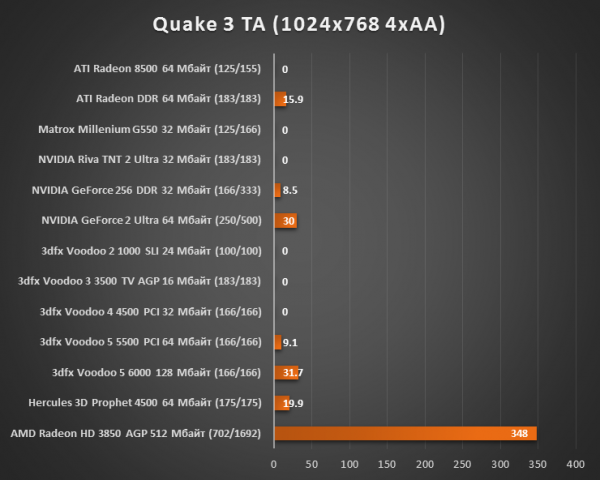

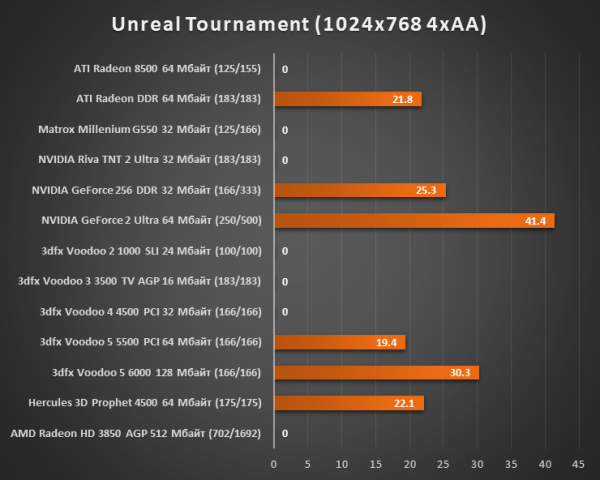

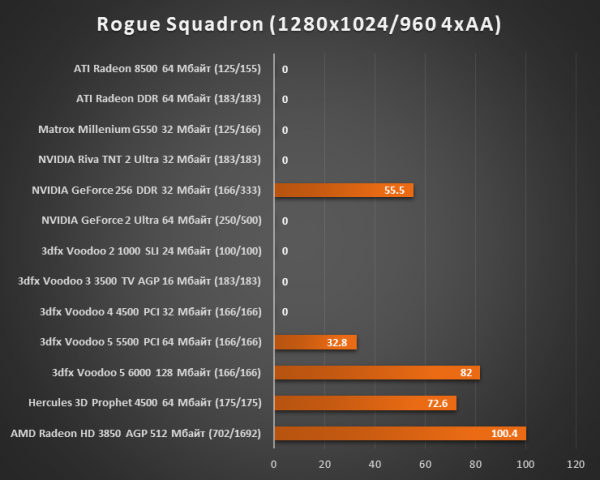

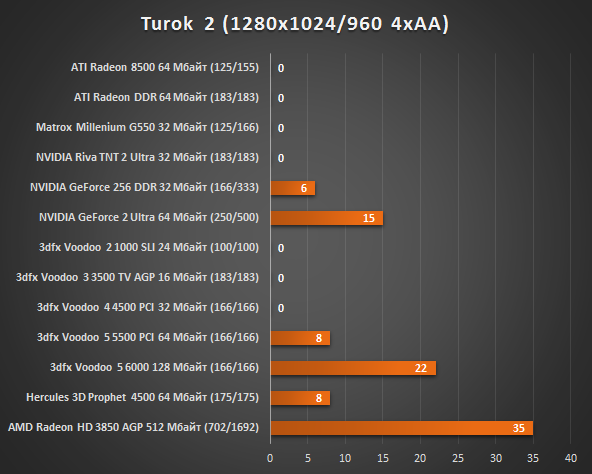

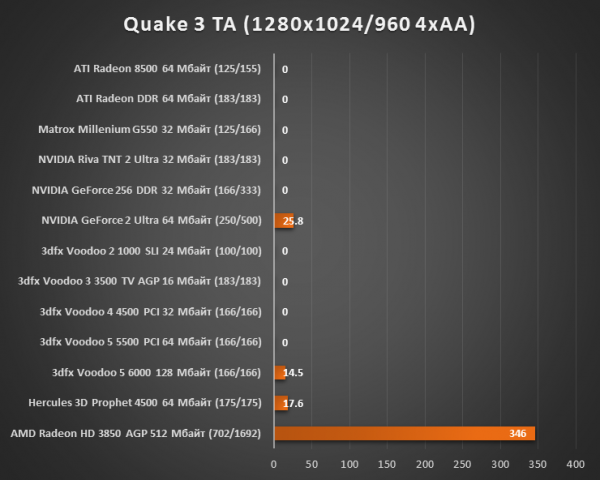

- В Unreal Tournament ускорители 3dfx тестировались в Glide режиме, в Quake 2 - 3dfx OpenGL, в Turok 2 и Rogue Squadron все карты тестировались в Direct3D (несмотря на поддержку Glide), Quake 3 Team Arena запускался в режиме Default OpenGL (Metabyte драйвер для 3dfx);

- В бенчмарках серии 3DMark для ускорителей 3dfx использовался режим эмуляции T&L;

В ходе тестирования практически ко всем ускорителям у меня появились претензии, их список чуть ниже;

- Эмуляция T&L на ускорителях 3dfx Voodoo3 работает стабильнее, чем на Voodoo 5 5500/6000;

- На Voodoo 5 5500/6000 не работает режим Direct3D 7 в Need For Speed Porshe Unleashed, именно поэтому пришлось отказаться от тестирования в этой игре;

- Creative Riva TNT2 Ultra не стартует на подопытной системе;

- При установке Canopus GeForce 2 Ultra некоторые игры вылетают или дико тормозят в Direct3D (с GeForce 2 GTS ситуация аналогичная);

- При установке ASUS V6800 (GeForce 256 DDR), этот ускоритель некорректно работает в OpenGL и D3D, наблюдаются фризы и артефакты в 3D (проверял на нескольких разных картах того же производителя);

- ATI Rage Fury MAXX отказывается загружать ОС, хотя установка драйверов проводилась на чистой ОС;

- C Kyro II наблюдались проблемы в Unreal Tournament (D3D), наблюдались фризы в Turok 2;

В качестве небольшого итога отмечу тот факт, что карты 3dfx по совокупности факторов оказались наименее капризными на конкретно выбранной конфигурации. Иными словами, если и возникали какие-то программные проблемы, то их удавалось либо обойти (например, NFS PU восхитительно работает в Glide, вместо D3D), либо решить сменой драйверов (но не в рамках тестирования, разумеется). С остальными платами проблем намного больше. Например, ускорители GeForce 256 / GeForce 2 Ultra некорректно себя ведут на мощной системе уже не в первый раз. Тот же Radeon или Matrox Parhelia себе такого не позволяли.

К сожалению, Radeon 8500 64 Мбайт не дожила до финала тестирования. Всё, что успел пройти на этой карте, включил в таблицы, ну а всё, что нет - пока прогнать не удалось. Ускоритель начал показывать артефакты с шашечками, в результате был снят с забега сразу после проявления этого дефекта.

Подготовка к сражению.

|

Конфигурация Napalm FX Platinum |

|

|

Процессор |

Intel Pentium D 960 (3.6 ГГц, 2 ядра) |

|

Материнская плата |

DFI G7S620N (Intel 865G) |

|

Оперативная память |

Пара комплектов 2048 Мбайт OCZ Platinum OCZ4002048ELDCPE-K 2-3-2-5 Dual Channel Kit, суммарный объём 4 Гбайт, доступно 3.2 Гбайт |

|

Видеокарта |

|

|

Звуковая карта стандарта PCI |

Aureal Vortex 2 (AU8830) производства Turtle Beach |

|

Звуковые карты стандарта ISA и внешние MIDI блоки |

|

|

Жёсткие диски |

|

|

DVD привод |

Pioneer DVR-118 BLT |

|

Джойстик |

HammerHead FX (Vortex 2 Game Port) |

Полное представление конфигурации в данном обзоре является необходимым условием. Дело в том, что целью этой статьи является получение максимально точной информации о производительности Voodoo 5 6000 в реальных боевых условиях. Эти результаты рассчитаны прежде всего на коллекционеров, которые выбирают самую интересную железку для своих изысканий. Совершенно понятно, что карту можно разогнать и через переходники заставить работать в современной конфигурации. Однако, хоть это и интересно, но в данном материале подобных заигрываний с судьбой я предпринимать не стану.

|

Операционные системы |

|

|

Жёсткий диск 0 |

|

|

---Раздел 0 (2048 Мбайт, FAT16) |

MS-DOS 6.22 Русская версия, лицензия для новых ПК. |

|

---Раздел 1 (76 000 Мбайт, FAT32) |

MS Windows 98 Second Edition Русская версия, лицензия для новых ПК. |

|

|

|

|

Жёсткий диск 1 |

|

|

---Раздел 0 (60 000 Мбайт, FAT32) |

MS Windows Millennium Русская версия, лицензия для новых ПК. |

|

---Раздел 1 (20 000 Мбайт, NTFS) |

MS Windows XP SP3 RUS. Лицензия для новых ПК |

| Жёсткий диск 2 | |

| ---Раздел 0 (128 Гбайт, NTFS) | MS Windows 7 Pro x64 |

| Жёсткий диск 3 | |

| ---Раздел 1 (1 Тбайт, NTFS) | Дистрибутивы ОС, драйверов, приложений, утилит и игр |

Выбор операционных систем не случаен. Дело в том, что, как и в случае с железом, программная составляющая так же привязана к определённой эпохе. Существуют программы и игры, которые зависят от используемой ОС или попросту лучше работают в той или иной системе. Именно поэтому я и собрал на паре жёстких дисков четыре ОC, силами которых и достигается максимальная совместимость. Для данной статьи практический интерес представляет лишь второй жёсткий диск, на котором установлены MS Windows Millennium и Windows 2000. Именно эти системы я использую для тестирования Voodoo 5 6000 и других ускорителей, поскольку на тот момент времени эти ОС являлись самыми технологически продвинутыми. Если какой-либо тест проводится в Windows 98 SE, я ставлю соответствующую пометку в тексте, но по умолчанию всегда выступает Windows Me. Сразу отвечу на вопрос о том, почему я не использую хитрые сборки от Игоря Федоренко (Windows 98 SE IF Edition). Ответ предельно прост – неизвестно, где вылезут проблемы. Человек провёл серьёзную работу и существенно подточил Windows 98 SE, однако некоторые вещи были вырезаны. Например, после примерочной установки IF версии, Windows 98 не могла найти файлы справки. Также постоянно слетали ассоциации программ с определённым типом файлов. Кроме того, в MS-DOS режиме криво работал вшитый руссификатор клавиатуры. В случае с IF версией просто не будешь знать, на что грешить. Именно поэтому для системы мечты я выбираю только лицензионные ОС и игры (если таковые удаётся найти) и только оригинальные обновления. Как это не парадоксально звучит, но в данном случае дела обстоят именно так.

|

Тестовые пакеты |

|

|

Синтетические тесты |

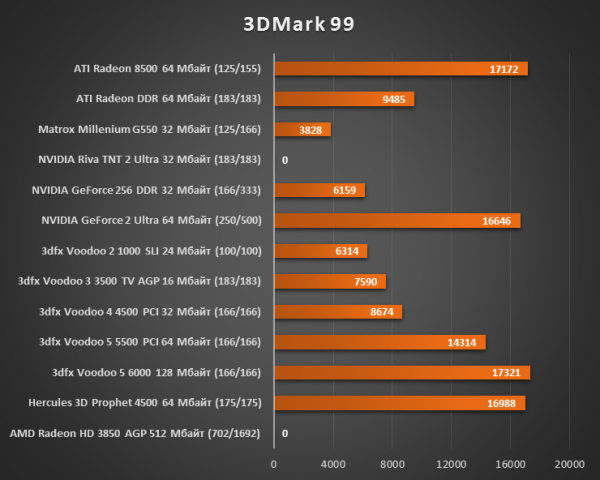

3DMark 99 MAX (настройки по умолчанию) |

|

|

3DMark 2000 v1.1 (настройки по умолчанию) |

|

|

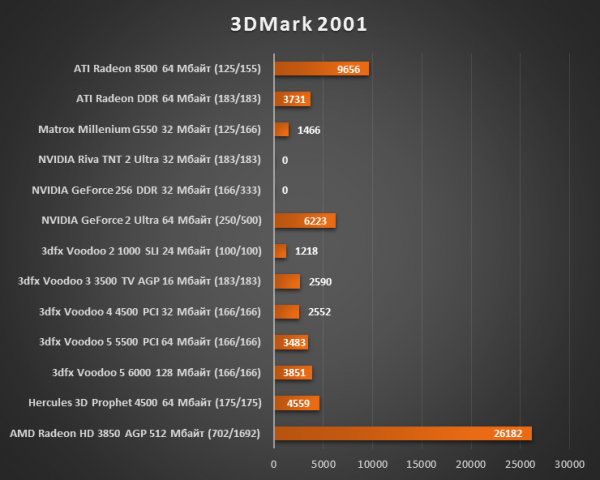

3DMark 2001 SE 330 (настройки по умолчанию) |

|

|

WizMark3D (настройки по умолчанию) |

|

|

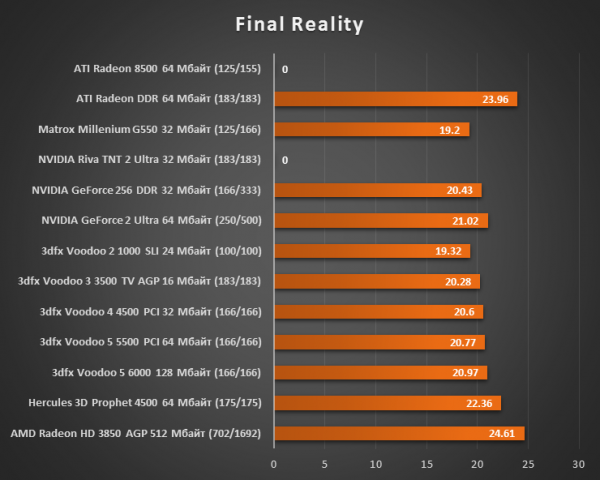

Final Reality (настройки по умолчанию) |

|

Реальные игровые движки |

|

|

|

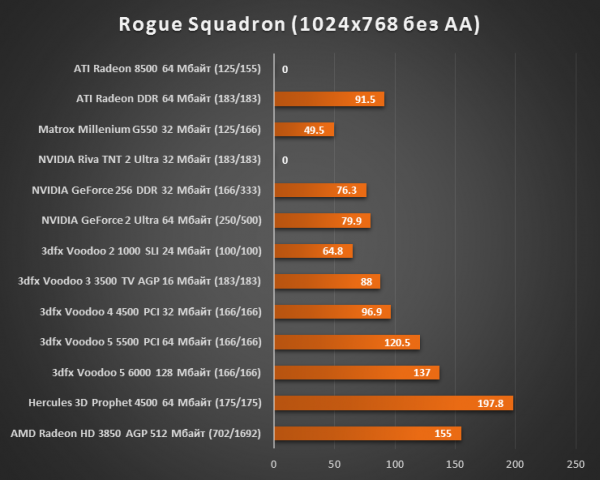

Rogue Squadron (D3D, 1024x768/1280x1024) +4xAA |

|

|

Turok 2 (D3D, 1024x768/1280x1024) +4xAA |

|

|

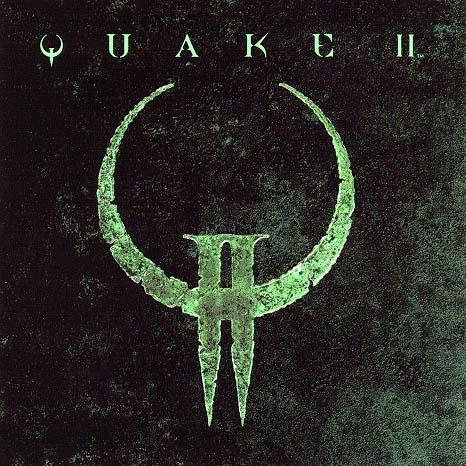

Quake 2 (OpenGL, Glide 1024x768/1280x1024) +4xAA |

|

|

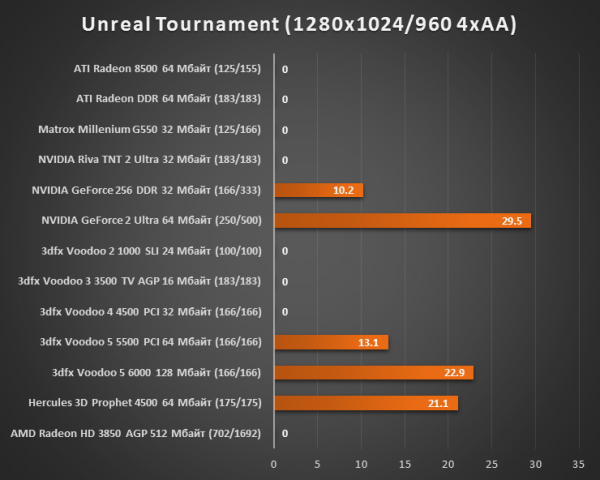

Unreal Tournament (OpenGL, Glide 1024x768/1280x1024) +4xAA |

|

|

Quake III Team Arena (OpenGL, 1024x768/1280x1024) +4xAA |

Немного об играх.

UNREAL TOURNAMENT

Помню 1998-й год, время появления первого Unreal и Voodoo 2. В то время я имел смутное представление о том, чем отличаются графические ускорители NVIDIA от тех, что делает компания 3dfx, не знал что такое Glide. Моей видеокартой тогда была ASUS 3DExplorer V3000 на базе Riva 128, которая зачастую мучала меня своими проблемами в работе и артефактами в играх. Нет, карта была рабочая, драйвера были ни к чёрту, зато когда Direct3D или OpenGL работали без глюков, я был счастлив.

Так вот, Unreal я впервые увидел на компьютере своего друга, правда без 3D ускорения. Несмотря на это, качество графики, оригинальность музыки и новизна сюжета поражали воображение, а разогнанный Pentium II 266 МГц старался изо всех сил, чтобы не испортить впечатление от всего этого великолепия. Позже к игре выходили патчи, дополнения. Она заслуженно заработала массу наград и позитивных откликов не только в прессе, но и среди множества игроков, ставших фанатами Unreal. Развивая успех, Epic Games выпустила игру Unreal Tournament, ориентированную прежде всего на любителей сетевых битв во вселенной Unreal. Динамичный, яркий, затягивающий игровой процесс – вот моя характеристика для UT. На мой вкус, игра до сих пор не потускнела, даже несмотря на существование Unreal Tournament 2003/2004. В моей коллекции есть диск «Антология Unreal», выпущенный компанией «Новый Диск», и содержащий Unreal Gold, «Unreal Tournament: Game of the Year Edition», «Unreal II: The Awakening» и «Unreal Tournament 2004: Editors' Choice Edition», а также аудиодиск с избранными треками из Unreal.

Turok 2: Seeds of Evil

Первая часть игры Turok, полное название которой звучало как Turok: Dinosaur Hunter, появилась у меня вместе с ускорителем MACRONIX Voodoo Rush, который я на несколько дней одолжил у своего приятеля. Мне очень хотелось попробовать свежую железку от 3dfx, особенно учитывая ажиотаж, который к продукции американцев в прессе подогревался всё больше. Разумеется, товарищ предложил проверить плату на игре, которая не поддерживает ничего, кроме родного Glide режима (да, самая первая версия Turok работала только с железом 3dfx). Я человек впечатлительный, игра тут же стала для меня хитом, а Voodoo Rush эталоном качества (в этой игре Rush работал без нареканий). Разумеется, я тут же стал ждать продолжения банкета, и вот, однажды, при покупке очередного графического ускорителя (по-моему, это была Riva TNT 2 Pro от ASUS) в наборе подарков, которые производитель положил вместе с платой, шёл диск с полноценной версией Turok 2: Seeds of Evil. Сказать, что я был счастлив – ничего не сказать. Так, полюбившаяся мне стрельба из лука, мощный дробовик с разрывными патронами, подводное плавание, как и многое другое из классической первой части, было на месте. Как и особая система контрольных точек, отличающая Turok от других игр в жанре 3D Action, кстати. Улучшенная графика, спецэффекты и звук тоже не подкачали и, конечно, поддержка новейших ускорителей 3dfx. Одним словом – прогресс! Помню, как я зависал в игре долгие часы, прежде чем научился ловко стрелять из лука и валить чудовищ с одного выстрела прямо в голову…

Quake 2

В 90-х, разумеется, если тогда вы были в сознательном возрасте, многие из нас ходили на развалы за очередным игровым шедевром. Я вот помню диски стоимостью 25 000 рублей (25 рублей после деноминации). Простенькая полиграфия, самопальный дизайн, зато на диске куча игр, не требующих никаких лицензионных ключей. Есть в этом что-то. Определённо. Так вот, помимо, собственно, покупок, у лоточков можно было пообщаться, обменяться мнениями и поделиться впечатлениями. Так, однажды, я пришёл за покупками и на мой вопрос: «Скажите, а есть ли что-нибудь крутое пострелять?» – продавец положил передо мной два диска: Duke Nukem 3D и Quake. По картинкам я не мог сделать однозначный выбор и спросил мнения продавца. Тот ответил, что Quake красивее с точки зрения графики, а вот в Duke 3D можно ой как круто позабавиться с окружающим миром. Тогда я выбрал Дюка, однако позже всё-таки приобрёл первую «Кваку». Сходство игр заканчивается на названии жанра – 3D Action. Всё остальное отличается и никак не пересекается. Первый Quake оставил неизгладимое впечатление. Мрачная атмосфера, липкие и мокрые подземелья, коварные и жестокие враги не оставили меня равнодушным к этому миру. От Quake 2 я ждал чего-то подобного, однако игра получилась совсем иной: больше динамики, больше света и меньше ужасающей мистики. Вот такие у меня впечатления. Одиночный режим Quake 2 позволял чувствовать себя бравым спецназовцем: собранным, как пружина напряжённым, готовым моментально реагировать на угрозу и идущим к чётко поставленной цели. Сетевой же режим и вовсе оказался своего рода боевым спортивным симулятором. Распрыжки, прыжки на ракетах, отталкивания от препятствий... Чего там только не было. Тут и глазомер, и реакция, и скорость – всё к месту.

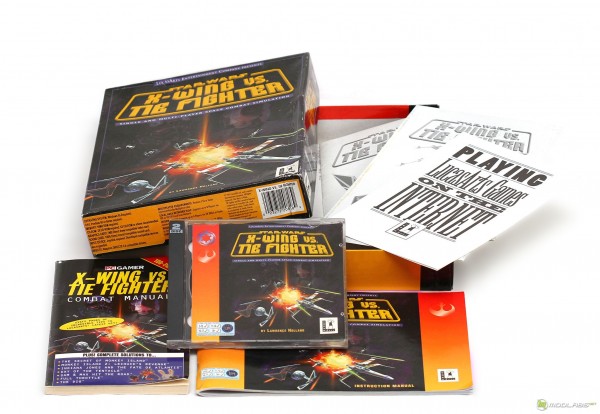

Rogue Squadron

Честно скажу, я поклонник Star Wars. В моей коллекции есть масса лицензионных игр из этой серии в оригинальной упаковке, некоторые из которых несмотря на почтенный возраст, выглядят как новые. Во второй половине 90-х Lucas Arts выпускала множество игр во вселенной Звёздных воин. Некоторые из этих игр вполне достойны называться шедеврами. Чего только стоит первая часть Jedi Knight (Dark Forces II), заставки к которой, по сути, являются фильмом, и если посмотреть их одну за другой, получится довольно связный сюжет, созданный по всем канонам серии.

Rogue Squadron, конечно, попроще, однако возможность летать на разных кораблях у поверхностей планет, вести бой с ходячими танками, защищать города вместе с другими пилотами Альянса – занятие весьма занимательное, а система достижений в бою может стать стимулом для самосовершенствования. С точки зрения графики и дизайна игра оставляет массу положительных эмоций, звук тоже в порядке. Присутствует поддержка Glide. Любителям Star Wars рекомендую!

Quake III

Quake III Arena и Quake III Team Arena – это очередной шаг вперёд и в сторону. Шаг, очень похожий на тот, что сделали ребята из Epic Games со своим Unreal Tournament. Эта стрелялка затягивала меня куда меньше, чем старый добрый Quake II. Могу сказать, что на мой взгляд этот экшн сильно растерял какой-то внутренний шарм, стал более пустым что ли… Всё это на уровне ощущений, и вы вполне можете со мной не согласиться, однако по-моему в этой игре всё внимание было отдано игровому балансу и графике, технической стороне и того и другого. Зато графика для своего времени действительно прекрасна. Не померять производительность в Quake III означает, что тестирующий видит компьютер впервые и ещё не готов к его использованию по назначению.

Владельцы Voodoo 5, качайте уровень с поддержкой Motion Blur, развлекитесь!

Синтетические тестовые пакеты

Игры

1024x768 без полноэкранного сглаживания

1280x1024 без полноэкранного сглаживания

1024x768 полноэкранное сглаживание 4x

1280x1024 полноэкранное сглаживание 4x

Часть 6: Мораль.

Сделать простые и однозначные выводы в этом материале вряд ли удастся, ибо предложить единственно верное решение задачи о сборке идеального компьютера для ретро игр я вряд ли смогу. Коллекционеры и любители ретро – это особая категория граждан со своими вкусами и убеждениями, проросшими своими корнями в глубины подсознания. Идеал у каждого свой.

Когда 1200=900. Обзор блока питания Aresze EPS 1200ELA

Метки: Aresze EPS 1200ELA | блок питания | БП | игровой | мощность | обзор | тестирование

Дата: 26/11/2012 14:19:58

Подписаться на комментарии по RSS

Блок питания Aresze «EPS 1200ELA» производится фирмой Aresze и относится к серии «Титан». Модельный ряд фирмы состоит из трех разделов:

- «TITANS»: EPS 1500ELA (80+ bronze), EPS 1200ELA (80+ silver);

- «ARES»: EPS 850ELA (80+ bronze), EPS 600ELA (80+ bronze);

- «PANDORA»: EPS 500ELA (85+), EPS 450ELA (85+).

Представленный на тестирование блок питания не самый мощный, но самый эффективный и находится в «элитарной» серии, что обещает его «демократическую» цену и вызывает повышенный интерес. Не зря же говорят - не берите «самое-самое-самое», для получения «самых» характеристик производители, как правило, тратят сверх- усилия, что несильно повышает потребительские качества, но крайне завышает цену устройства.

Упаковка и комплектация

Блок питания поставляется в обычной картонной коробке, но посмотрите на ее размер.

По размеру сразу чувствуется, что это мощный блок питания.

C обратной стороны:

Открываем коробку:

Блок питания кажется миниатюрным, хотя его размеры несколько больше стандартных – длина 200 мм. Комплект поставки:

В состав поставки входят:

- Блок питания Aresze «EPS 1200ELA»;

- Сетевой кабель американского исполнения (115 В);

- Набор съемных кабелей;

- Две книжечки непонятного назначения (иероглифы);

- Листок с характеристиками;

- Пакетик силикагеля.

Из всего набора интерес представляет только блок питания и набор съемных кабелей, все остальное лишь элементы декора не несущие особого практического смысла Хотя, за наличие силикагеля сразу хочется поставить жирный «+», забота производителя о сохранности продукции достойна похвалы.

С сетевым кабелем вышла промашка, видимо просто ошиблись с регионом поставки. Ну, сами посудите - использовать для стяжки кабеля не одноразовую проволочку, а неплохую липучку и ошибиться с типом соединителя - это явная случайность. Впрочем, «склонность» блока питания к сети 115 В стоит отметить особо.

Картинку спецификации приводить не смысла, она является полной копией страницы описания продукта на сайте Aresze.

Съемные кабели:

- 4 SATA: 50 см + 15 см + 15 см + 15 см, 2 шт;

- 4 PATA + 1 FDD: 50 см + 15 см + 15 см + 15 см + 15 см, 2 шт;

- PCI-Express, 8 (6+2) + 6, 50 см, с ферритовыми фильтрами, 4 шт.

Фиксированные кабели на блоке питания:

- Кабель к материнской плате 24 (20+4), 50 см;

- Кабель питания преобразователя процессора 4+4, 50см, 2 шт.

Набор кабелей не плохой, но и сверх хорошим его тоже не назовёшь. Уж простите, после знакомства с «кабельным хозяйством» ранее рассмотренного блока питания Cougar «CMX 700», данный БП заслуживает оценки только на «хорошо». Если в «CMX 700» кабели периферии имеют разнотипный набор (различную комбинацию PATA и SATA соединителей), то в представленном БП Aresze на одном кабеле только разъемы одного вида. Хорошо ли это? Плохо, причем без вариантов. Если на кабеле будет «валяться» один лишний разъем PATA, то это никого не затронет, а вот необходимость задействовать целый кабель PATA (4 разъема), да еще и куда-то смотать его 95 см длины – это уже неприятно. Я понимаю, что PATA жесткие диски устройства исчезают из обихода, но остаются различные «гаджеты» (регуляторы вентиляторов, блоки индикации и контроля, просто интересные и полезные вещи), что делать с ними? Системный блок выглядит с ними совсем по другому, гораздо интереснее (и функциональнее). Так что, после Cougar «CMX 700» этому БП мне хочется поставить «-» за исполнение кабельного хозяйства. До сих пор речь шла о периферии, но стоит обратить внимание на кабели питания PCI-E, в которых на каждом кабеле два разъема. Это хорошо? Несомненно, вот только эти разъемы по формуле 8 (6+2) + 6, а современные видеокарты требуют 8 (6+2) + 8 (6+2). Ну и как, позвольте, я этими четырьмя кабелями подключу три-четыре видеокарты? Никак. Придется докупать переходники 6->6+2, которых «днем с огнем» не разыщешь в магазинах. Так что, по комплектации нарекания есть, уж простите за прямоту.

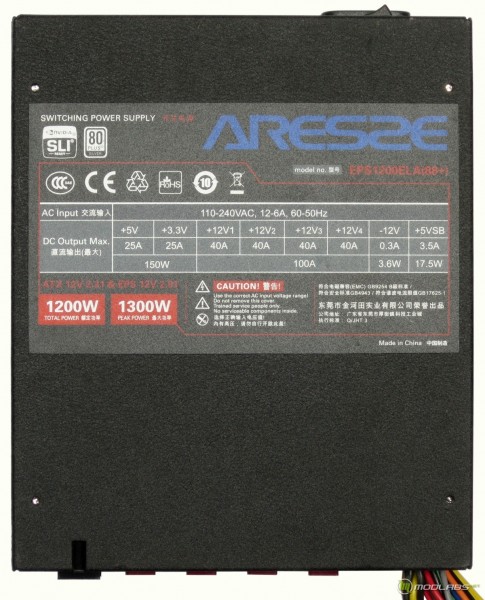

Спецификация

Воспользуемся данными с корпуса блока питания и прилагаемой документацией.

Блок питания имеет четыре шины 12 вольт:

- (12v1) Два кабеля питания преобразователя процессора;

- (12v2) Напряжение 12 В для материнской платы;

- (12v3) Четыре разъема питания PCI-Express;

- (12v4) Напряжение 12 В периферийных устройств.

Мощность выходов 3.3 В и 5 В под стать классу блока питания, «выше обычного». Чаще всего современные БП по этим выходам обеспечивают 15-20 ампер. Впрочем, я не знаю как в не-серверном системном блоке можно набрать даже «15 А» по этим выходам, а потому столь высокие значения скорее дань уважения классу БП, чем реально востребованные характеристики. Но, «запас карман не тянет», если не «выйдет боком», конечно.

В серии «TITANS» включает два блока питания, 1500 и 1200 Вт. Логично было бы предположить, что старшая модель получена «разгоном» младшей. Посмотрите спецификацию, размещенную на боковой стенке коробки:

БП 1500 Вт может отдавать 40 А по выходам 3.3 / 5 В, а 1200 Вт только 25 А. Схожая ситуация с дежурным источником, 6 А против 3.5 А. Количество каналов 12 В сравнивать нет необходимости, всё равно они «виртуальные». В более мощном БП их декларируется 8 штук против 4 в менее мощном. Хотя, давайте разберемся, действительно ли более мощная модель существенно мощнее? Для старшей модели из 1500 Вт только 1320 Вт может быть снято с шины 12 В, а у младшей все 100 %, 1200 Вт. Вот и получается разница в приведенных блоках питания всего лишь 10 %. Одна и та же модель, с «разгоном»? Увы. Корпус модели EPS1 5 00ELA длиннее EPS1 2 00ELA, да и разъемы расположены иначе:

Нет, это разные блоки питания, а не результат «разгона».

Блок питания изнутри

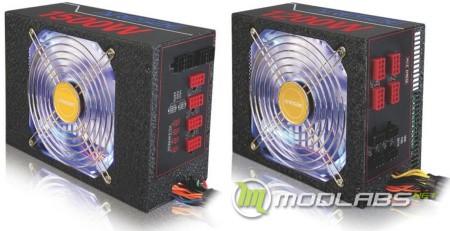

Сторона вентилятора выглядит как-то скучно - черное и серое.

Но все меняется, стоит только его включить:

При ярком освещении подсветка выглядит как-то не впечатляюще, но внутри системного блока происходит примечательная метаморфоза:

Статичные фотографии не отражают захватывающей красоты подсветки, она «переливается». К сожалению, сильное сжатие видео файла так же убивает эффект движения, но “хоть как-то” - посмотрите фрагмент.

Лично я крайне безразлично отношусь к «моддингу», но этот БП завораживает, он «живой». Подобный эффект не такая уж и редкость, но, встретив, каждый раз вызывает удивление.

На нижней стороне блока питания размещена таблица максимальных режимов:

Что удивительно, все цифры совпадают с теми, что представлены на странице описания продукта. Поясняющий текст проверить не удается, иероглифы, знаете ли.

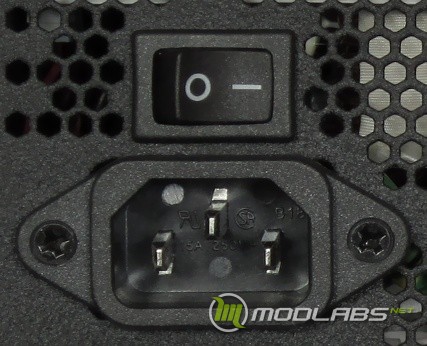

Передняя сторона выглядит обычно.

Но почему они решили написать текст на английском «вверх ногами»?

Обратная сторона блока питания:

Разъемы питания PCI-Express выглядят обычно, а вот с периферией какая-то несуразица. Зачем надо было склеивать разъемы попарно? Это же снижает удобство при установке сбоку (как оно обычно и происходит). К тому же защелка верхнего (по картинке) разъема располагается у самого края, что может вызвать проблемы при отключении. Впрочем, в существенные недостатки это записывать не будем, может дело в привычке и на самом деле так окажется удобнее.

В верхней крыше блока питания расположен крупный вентилятор класса «140 мм»:

Вентилятор с прозрачными лопастями. Но не всё так просто, давайте взглянем на него поближе:

Лопасти не просто полупрозрачные, а еще и с микрорассеивающей формой поверхности. Возможно, именно этим вызван эффект «движения потока» при вращении вентилятора. Приятная забота о мелочах. Кстати, она проявляется не только в вентиляторе и его подсветке, но и в самом шероховатом покрытии корпуса. И даже такой мелочи, как специально подобранный черный пластик с вкраплением серой «пыли» на разъеме питания и выключателе - для имитации схожей фактуры поверхности. Посмотрите сами:

Впрочем, вернемся к вентилятору. Он производится фирмой «YOUNG LIN TECH CO.», модель «DFB132512H» {другая модель}.

- Напряжение питания 12 вольт;

- Мощность 3 Вт;

- Скорость вращения до 1700 об/мин.

Если крышку снять, откроется следующая картина:

Основные элементы блока питания:

- Два выпрямительных моста, с небольшим дополнительным радиатором;

- Два транзистора APFC;

- Выпрямительный диод APFC;

- Дроссель APFC;

- Два конденсатора APFC – 330 мкФ 450 В, серия KMT;

- Два транзистора основного преобразователя;

- Дежурный источник 5 вольт, микросхема STR-A6062H;

- Силовой трансформатор на ферритовом сердечнике типоразмера ERL-39;

- Синхронный выпрямительный узел канала 12 вольт на 5 MOSFET;

- Модуль преобразователя 12 -> 5 В;

- Модуль преобразователя 12 -> 3.3 В;

- Плата управления;

- Плата выходных разъемов.

В блоке питания использованы электролитические конденсаторы японской фирмы Nippon.

Другой ракурс:

Топология блока питания построена по обычной схеме для этого класса блоков питания: APFC + однотактный прямоходовой преобразователь (косой мост) с одним выходом 12 В и синхронным выпрямителем + два отдельных DC/DC модуля на выходы 5 и 3.3 В.

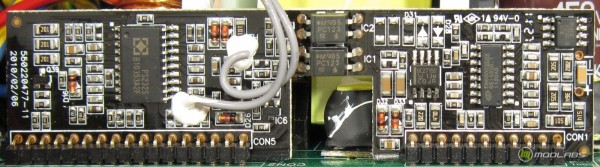

Обычно в БП несколько плат с контроллерами, здесь же установлена лишь одна, зато во всю длину блока питания:

Микросхемы, слева направо:

- PS232 - контроль выходных напряжений и токов нагрузок;

- PC123 - обычные оптопары, ничем не отличающиеся от «типичных» '817';

- UC2715 - контроллер синхронного выпрямителя;

- CM6802S - схема управления основным преобразователем и APFC;

- CM03x - примитивный коммутатор цепей измерения выпрямленного напряжения сети. Устанавливается исключительно для снижения тока разряда сглаживающего конденсатора в выключенном состоянии БП. Смысла в этой микросхемы крайне мало и довольно часто ее просто не монтируют.

На той же плате размещен узел управления вентилятором с термодатчиком, размещенном на радиаторе:

В блоке питания имеется еще один небольшой источник, это т.н. «дежурный источник» 5 В, выполненный в интегральном исполнении на микросхеме STR-A6062H.

По спецификации, БП по этому выходу обеспечивает ток нагрузки до 3.5 ампера (17.5 Вт), по данным изготовителя микросхемы только 15 Вт. Гм, неожиданно.

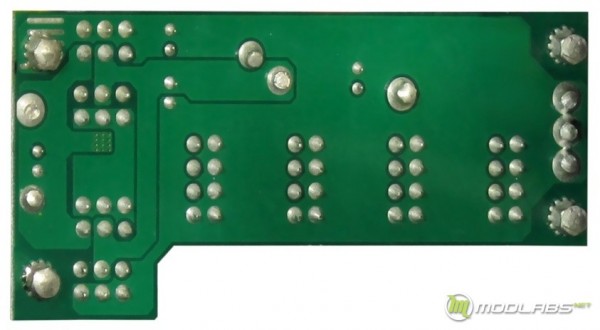

Плата выходных разъемов, вид сзади:

На плате установлено несколько электролитических конденсаторов, но «погоды» они не делают. Исследование предыдущего блока питания, «Cougar CMX 700», показало, что наличие или отсутствие сглаживающих конденсаторов на плате выходных разъемов если и сказывается на уровне помех, то крайне незначительно.

Тестирование

Блок питания исследовался по методике, изложенной в статье тестирования блока питания Aerocool Strike-X 800, опубликованной ранее с дополнением по измерению теплового режима и эффективности блока питания.

Вы можете загрузить полный отчет по следующей ссылке, а на блок питания Aerocool «Strike-X 800» по этой. К сожалению, для эмулятора сети настолько высокая мощность оказалась «не по зубам», поэтому измерение характеристик блока питания Aresze EPS 1200ELA проходило как БП на 800 Вт. Вообще-то, тестовый стенд может испытывать блоки питания до 900 (1000) Вт и снижению предельной границы должно быть какое-то разумное объяснение.

В качестве образца сравнения выбран блок питания Aerocool «Strike-X 800», и вовсе не случайно - в нём используется аналогичное схемное решение и даже контроллер почти такой же (CM6800). Давайте посмотрим на некоторые измеренные характеристики двух блоков питания:

|

Параметр |

Aerocool Strike-X 800 |

Aresze EPS 1200ELA |

|

Выходное сопротивление канала 12 В, мОм |

7.1 |

8.9 |

|

Выходное сопротивление канала 5 В, мОм |

3.8 |

1.6 |

|

Уровень нестабильности канала 12 В, вольт |

0.44 |

0.26(*) |

|

Уровень нестабильности канала 5 В, вольт |

0.14 |

0.07(*) |

|

КПД при мощности нагрузки 10 %, % |

79.4 |

83.3 |

|

КПД при мощности нагрузки 20 %, % |

85 |

88.5 |

|

КПД при мощности нагрузки 50 %, % |

89.1 |

90.5 |

|

КПД при мощности нагрузки 100 %, % |

87 |

~87.6 |

|

Максимальный ток потребления, А |

6.4 |

~11 |

(*) Примечание: Блок питания тестировался с ограничением по мощности и данный параметр сильно занижен. Действительное значение для всего диапазона мощности БП Aresze «EPS 1200ELA» примерно в 1.5 раза выше.

Все данные похожи, если не лезть в подробности. С одной стороны, у 1200ELA меньше уровень нестабильности, но после пересчета в 1.5 раза результаты получаются «близкими». А вообще, если говорить честно, БП Aresze выигрывает почти по всем позициям. Увы, только «почти», выходное сопротивление у него больше. А теперь давайте учтем, что Aresze на бо’льшую мощность, причем значительную – в 1.5 раза! Для получения «схожих» результатов у него должно быть выходное сопротивление в 1.5 раза ниже, чем у БП Aerocool, а здесь и без «пересчета» выше. Очень плохо, следует разобраться! Повторюсь, выходное сопротивление характеризует величину снижения выходного напряжения по мере увеличения тока нагрузки. Чем меньше эта характеристика, тем стабильнее напряжение на выходе.

Вторая группа тестов.

Как и протестированные ранее блоки питания, данный БП проходил тесты 1-4 при мощности нагрузки 90% от максимальной.

Aerocool Strike-X 800

|

Режим |

Пиковый ток |

КПД |

Помехи: CPU |

Помехи: GPU |

Помехи: VGA-RAM |

Помехи: 5В |

|

1: 220Vac sinus |

5.8 А |

87.9 % |

0.023 В |

0.01 В |

0.01 В |

0.009 В |

|

2: 220Vac meander |

10.7 А |

87.5 % |

0.06 В |

0.01 В |

0.01 В |

0.01 В |

|

3: 187-242V |

10.9 А |

- |

0.028 В |

0.014 В |

0.013 В |

0.011 В |

|

4: 220V failure |

18.8 А |

- |

0.031 В |

0.016 В |

0.061 В |

0.011 В |

|

HDD emulation |

2 А |

- |

0.096 В |

0.087 В |

0.085 В |

0.013 В |

Максимальное время отсутствия сети 0.018 сек.

Aresze EPS 1200ELA

Блок питания тестировался на 800 Вт, вместо 1200.

|

Режим |

Пиковый ток |

КПД |

Помехи: CPU |

Помехи: GPU |

Помехи: VGA-RAM |

Помехи: 5В |

|

1: 220Vac sinus |

6.1 A |

90.3 % |

0.028 В |

0.019 В |

0.018 В |

0.01 В |

|

2: 220Vac meander |

7.6 А |

89.7 % |

0.029 В |

0.014 В |

0.014 В |

0.011 В |

|

3: 187-242V |

11.5 А |

- |

0.036 В |

0.023 В |

0.023 В |

0.012 В |

|

4: 220V failure |

13.2 А |

- |

0.034 В |

0.021 В |

0.021 В |

0.01 В |

|

HDD emulation |

2.6 А |

- |

0.028 В |

0.018 В |

0.018 В |

0.012 В |

Максимальное время отсутствия сети 0.006 сек.

В этой группе тестов токи нагрузки по каналам поддерживаются на неизменном уровне, поэтому все пульсации и нестабильности вызваны «внутренними» проблемами основного преобразователя, узла APFC и системы фильтров. Давайте посмотрим различия в поведении блоков питания по разным тестам группы.

Первый тест - работа от сети.

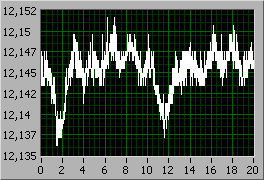

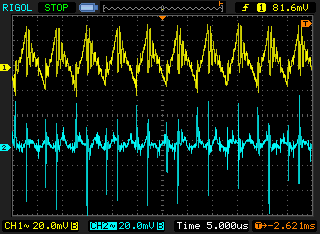

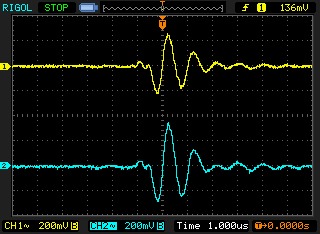

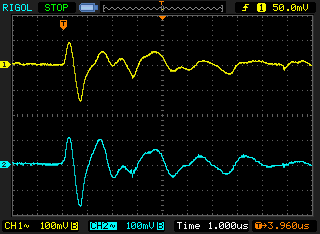

В этом случае устанавливается «обычное» напряжение сети 220 вольт частотой 50 Гц, форма «синус». По цифрам – Aresze 1200 проигрывает в 1.5 раза. Если Strike-X обеспечивает уровень пульсаций порядка 0.013 В, то «EPS 1200ELA» уже 0.019 В. На графиках это выглядит следующим образом:

Однако это простой высокочастотный шум, низкочастотные колебания от выпрямленного напряжения сети отсутствуют.

Как и во всех других сравнениях, графики Strike-X будут размещаться слева, а тестируемого блока питания справа.

Второй тест – работа от UPS.

При замене синусоидальной формы напряжения на прямоугольную, уровень пульсаций «EPS 1200ELA» почти не изменяется, по сравнению с первым тестом, что говорит о высоком качестве стабилизации основного преобразователя.

Третий тест – нестабильная сеть.

Уровень помех несколько возрос, но это сущие пустяки. Блок питания показывает хорошую степень подавления помех из сети 220 вольт.

Тест четыре - проверка на кратковременное отсутствие сети.

Подобный дефект энергоснабжения довольно распространен, кроме того, переключение на батарейное питание в бесперебойном источнике так же вызывает схожее кратковременное отключение. БП «EPS 1200ELA» смог выдержать ”без сети” только 6(!!!) мс, что недопустимо мало. К сожалению, я не могу исключить кратковременную перегрузку эмулятора сети, который работает на пределе возможностей, поэтому к результатам этого теста следует отнестись осторожно и в последствии я попробую разобраться в вопросе.

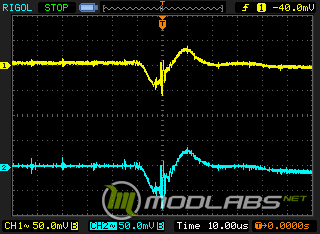

Тест «HDD emulation».

На данном этапе эмулируется импульсный ток потребления жесткого диска. При разгоне и/или перемещении позиционера HDD дает мощную импульсную нагрузку по питающему источнику 12 вольт. В данном тесте используется токовая нагрузка величиной 2 ампера и длительностью 1 мс. Место подключения – разъем PATA (Molex), что характерно для жестких дисков.

Aerocool «Strike-X 800», выход 12 вольт (слева) и 5 вольт (справа):

Aresze «EPS 1200ELA», выход 12 вольт (слева) и 5 вольт (справа):

На выходе 12 В если «что-то» с явным трудом наблюдается, а по выходу 5 В это «что-то» заметить уже крайне сложно. БП Aresze прошел этот тест «с честью», без каких-либо замечаний.

PF или COS()

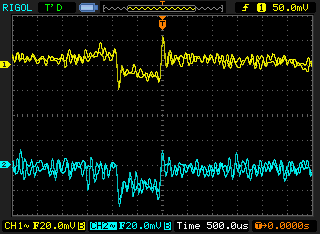

Уровень Cos() не измеряется, ибо это никому не нужно, но осциллограммы посмотреть можно. В характеристиках блока питания Aresze «EPS 1200ELA» указан PF>0.99, что-то у меня вызывает отчаянные сомнения.

10 %

25%

50 %

100 % (для блока питания Aresze «EPS 1200ELA» - 800 Вт, 67%)

По мере повышения мощности PF улучшается, но «EPS 1200ELA» явно «отстает» в скорости улучшения. Производитель обещал, цитирую страницу описания продукта, «Активный PFC (> 0,99)». При мощности нагрузки 50% получено следующее значение:

Для 900 Вт PF улучшается до 0.953. Разгадка кроется в картинке, размещенной на приведенной выше странице описания продукта:

Измерения производятся для напряжения сети 115 вольт. На то же «намекает» комплектный кабель питания, он под американский формат. Эти измерения абсолютно нормальны и полностью соответствует стандарту, только они так же абсолютно «фиолетовы» для потребителя. На территории бывшего СССР, как и на практически всей Европы, существует только сеть электропитания 220 (230) вольт. Не могу не оценить правильность тестирования блоков питания в формате «USA», при продаже БП в других странах.

Гм. Что же, подведем небольшой итог - блок питания Aresze «EPS 1200ELA» спроектирован под американский формат сети, что приводит к заниженному значению PF (что не существенно) и увеличению «агрессивности» блока APFC. Последнее крайне важно, ведь при «переходных» режимах БП чрезмерно активно нагружает сеть. Последнее «свойство» привело к снижению мощности эмулятора сети тестового стенда и, вполне очевидно, крайне негативно скажется на работе данного БП через бесперебойный источник питания. Я бы посоветовал и не пытаться подключать данный БП через UPS, если он без достааааааааточной мощности. (надо бы добавить еще парочку «а»).

Уровень помех

Нагрузочные характеристики измерены, теперь давайте посмотрим блок питания другими инструментальными средствами. На рисунках будут показаны напряжения на выходе 12 В и 5 В. Первый график желтого цвета, второй голубого. Левая и правая картинка отличаются частотным разрешением.

Aerocool «Strike-X 800»

Без нагрузки.

Статическая нагрузка, мощность 600 Вт.

Aresze «EPS 1200ELA»

Без нагрузки:

Статическая нагрузка, мощность 900 Вт.

При сравнении осциллограмм прошу учесть изменения масштаба по «Y» в два раза («Strike-X» х50 мВ, «1200 ELA» х20 мВ).

Если не вдаваться в тонкости, то оба блока питания показывают одинаковые результаты. Только у «Strike-X 800» помехи представлены одинокими всплесками по фронтам импульсов коммутации, а у «1200 ELA» присутствует еще и пульсации с частотой преобразователя. Впрочем, их уровень не велик, а потому не вызывает опасений.

Проверка на генераторе помех сети 220 В

Для исследования влияния помех в сети 220 вольт на качество работы блоков питания имеется небольшой стенд, генерирующий два вида помех – дифференциальные и синфазные.

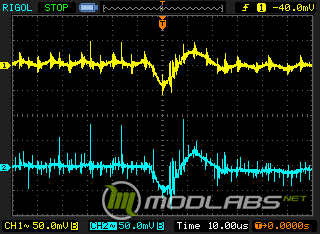

Дифференциальные помехи.

Подобный вид помех возникает между двумя питающими проводами сети 220 вольт. В домашних условиях их источником является коммутация очень мощной нагрузки, например электрочайника или компрессора холодильника. Протестируем на блоках питания с напряжением помехи 240В.

Aerocool «Strike-X 800»

Слева картинка для не нагруженного блока питания, справа – 600 Вт.

Aresze «EPS 1200ELA»

Слева картинка для блока питания без нагрузки, справа – 600 Вт.

В обоих блоках питания дифференциальная помеха вызывает примерно одинаковую величину импульса на выходных напряжениях, но у «EPS 1200ELA» процесс более спокойный, что указывает на лучшую работу схемы стабилизации основного преобразователя. Что до узла APFC, то, похоже, в обоих БП они ведут себя одинаково.

Синфазные помехи.

Этот тип помех возникает между землей и двумя выводами питающей сети, а потому их механизм и способы распространения отличаются от ранее рассмотренных дифференциальных помех, что требует отдельного исследования. Выключенный БП слева, нагруженный (600 Вт) справа.

Aerocool «Strike-X 800»

Aresze «EPS 1200ELA»

Как мне кажется, у БП «EPS 1200ELA» с синфазными помехами дела обстоят гораздо лучше, «раза в два» по амплитуде помехи и отсутствии «колебательности» в ее форме.

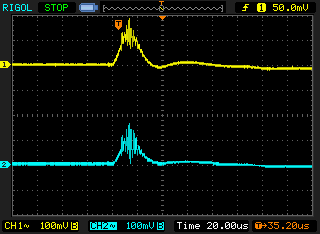

HDD emulation

Это контрольный тест, который дублирует ранее проведенное тестирование. Но здесь есть одна особенность – наблюдение с помощью осциллографа позволяет рассмотреть мелкие подробности, скрытые довольно грубыми приборами блока нагрузок. Тест выполняет импульсную нагрузку по выходу 12 В разъема PATA (Molex), током 2 ампера и длительностью 1 мс. Нагрузки блока питания – равномерная по выходам, статическая, 600 Вт.

Aerocool «Strike-X 800»

Aresze «EPS 1200ELA»

Уровень помехи значительно ниже (в 2.5 раза), переходной процесс «спокойный», отсутствует какой либо вид колебательного процесса. Характер поведения БП нормальный, никаких специальных доработок не требуется.

Ток короткого замыкания

Блок питания Aresze «EPS 1200ELA» имеет явное разделение шины 12 В на четыре канала, но схемная реализация этих каналов одинакова и можно осуществить измерение характеристик на любом из них. В данном случае используется выход 12V4 для питания периферии.

Для получения короткого замыкания используется шлейф-удлинитель PATA, который подключается к самому дальнему разъему Molex блока питания и замыкается с помощью тумблера.

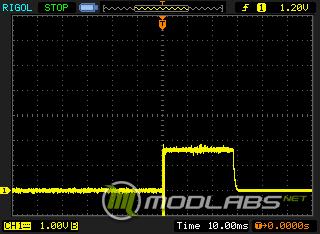

Слева 12 вольт, справа тест для выхода 5 вольт. Блоки питания нагружаются на 250 Вт.

Aerocool «Strike-X 800»

Aresze «EPS 1200ELA»

|

Параметр |

Strike-X 800 |

1200ELA |

|

Ток КЗ канала 12 В, ампер |

100 |

60 |

|

Время выключения при КЗ канала 12 В, мс |

12 |

13 |

|

Ток КЗ канала 5 В, ампер |

60 |

50 |

|

Время выключения при КЗ канала 5 В, мс |

28 |

0.7 |

У блока питания Aerocool «Strike-X 800» отсутствует разделение на каналы, поэтому ток короткого замыкания выше, и дольше, если обратить внимание на выход 5 В. В целом, схемное решение без объединения каналов, реализованное в БП Aresze «EPS 1200ELA», дает лучшие результаты, и это при 1.5-кратном возрастании выходной мощности блока питания.

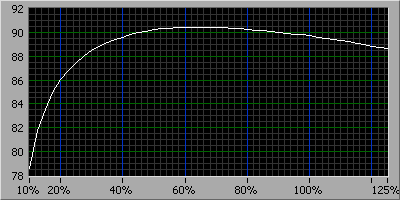

КПД

Для данного блока питания снять полный график представляется крайне сложным из-за возможной перегрузки эмулятора сети, а потому придется довольствоваться несколько упрощенным вариантом - с пересчетом 800 Вт тестирования в 1200 Вт реальной мощности БП.

Блок питания смог пройти тест только до 1040 Вт (предположительно, по вине тестового стенда), что вызывает трудности в переводе значений, особенно для «100 %» - придется воспользоваться экстраполяцией.

|

Процент нагрузки БП |

Заявленное значение, % |

Измеренное, % |

|

10 |

80.68 |

83.3 |

|

20 |

86.56 |

88.5 |

|

50 |

88.09 |

90.5 |

|

100 |

83.81 |

~87.6 |

Полученные данные весьма существенно превышают заявленные, но полученная разница, скорее всего, вызвана различием в методики измерения – «заявленные» данные приведены при питании блока питания от сети 115 вольт, а «измеренные» - при обычной сети в 220 вольт. При переходе от одной сети к другой требования сертификации «смещаются» на 1-1.5 процента, поэтому можно сказать, что полученные результаты совпали с заявленными. Полный отчет тестирования по спецификации 80+ можно получить по этой ссылке. К сожалению, продукция Golden Field Industrial Co., Ltd(DG) проходит сертификацию только по разделу 115 В.

Впрочем, у блока питания неплохие результаты по эффективности, может «примерим» цвет?

|

Процент нагрузки БП |

Измеренное, % |

80+ Bronze, % |

80+ Silver, % |

80+ Gold, % |

|

10 |

83.3 |

- |

- |

- |

|

20 |

88.5 |

81 |

85 |

88 |

|

50 |

90.5 |

85 |

89 |

92 |

|

100 |

~87.6 |

81 |

85 |

88 |

Блок питания Aresze «EPS 1200ELA» с хорошим запасом выполняет требования «80 PLUS Silver» и предъявляет серьезные заявки на «80 PLUS Gold».

Вентилятор и тепловой режим

Динамические и статические характеристики блока питания представлены выше, осталось лишь посмотреть уровень шума и тепловые режимы. Последнее не представляет особого интереса для потребителя, ведь уровень нагрева отдельных частей блока питания не сказывается на работе компьютера, но посмотреть их стоит – странно низкая или слишком высокая температура говорит о качестве проектирования БП и позволит оценить срок его наработки. К сожалению, тестовый стенд очень «шумный», а потому вместо уровня шума вентилятора будет представлена скорость его вращения.

При измерении характеристик БП подключался непосредственно к сети 220 В, что исключало ограничения эмулятора сети тестового стенда. К сожалению, блок питания вызывал отключение при мощности нагрузки свыше 1000 Вт. Подробнее этот вопрос будет исследован в следующем разделе.

Вентилятор:

До половины нагрузки вентилятор крайне незначительно повышает обороты, а после этого порога следует довольно резкое увеличение скорости вращения. Уровень шума не измерялся, но сам характер шума вентилятора образован флуктуациями воздуха с легким металлическим гулом. «Электрический» шум отсутствует - нет ни писка, ни стрекота.

Температура в БП:

Прошу учесть, что под «температурой» понималась мера перегрева по отношению к комнатной (23 градуса).

Самый горячий элемент - трансформатор. А самый холодный - радиатор APFC. Это говорит о неоптимальном построении модуля APFC, его явную направленность на сеть 110 В. Как следствие, его чрезмерную «агрессивность» при питании от обычной сети 220 В. Собственно, это и мы и получили во время тестирования. Что до самих температур, то исследование предыдущего блока питания показало схожие закономерности, а потому не кажется чем-то необычным и не вызывает беспокойства.

Доработки и изыскания

Блок питания Aresze «EPS 1200ELA» не смог обеспечить даже номинальную мощность, так что ни о каких «улучшениях» и речи идти не может – будем заниматься только этой проблемой.

Тестирование показало отключение БП на пороге 1000 Вт, что явно меньше номинальной величины (1200 Вт). К слову, в этом мог бы быть виноват стенд, а именно «эмулятор сети», который не рассчитан на столь высокие значения, но и прямое подключение к сети 220 В показало аналогичную величину.

Давайте вернемся к первоистокам, спецификации на БП:

Блок питания имеет четыре шины 12 вольт:

- Два кабеля питания преобразователя процессора;

- Напряжение 12 В для материнской платы;

- Четыре разъема PCI-Express;

- Напряжение 12 В периферийных устройств.

Эта информация получена из обследования кабельного хозяйства, а потому соответствует действительности. Итак, имеется четыре «шины», с каждой из которых можно снимать до 40 ампер, при суммарной 100 А. Пока всё здорово, но давайте же, наконец, найдем причину, почему только 1 кВт? Тестовый стенд эмулирует обычный, «типовой» системный блок, куда будет устанавливаться наш блок питания. Это логично и, надеюсь, все вы с этим согласитесь. Для игрового компьютера … или, скажем более смягченно, не «серверного», обычная конфигурация состоит из одного процессора, небольшой дисковой системы (например 1 SSD и 1-2 HDD) и одной-нескольких видеокарт. Система может работать в «номинальном» режиме или быть «разогнанной», но экстремальные способы разгона не являются «типовыми». Вряд ли такой уж большой процент покупателей БП будут использовать разгон под «жидким азотом». Конечно, никто не мешает применять данный БП и в «экстраординарных» конфигурациях, просто придется немного перераспределить мощность - при сверхнизких температурах часто следует сильно повышенное напряжение и частота процессора, что до «в разы» увеличивает мощность нагрузки на блок питания по этому каналу 12 В.

Если перейти к цифрам, то получаются примерно следующие «типичные» мощностей нагрузок для системного блока «большой мощности»:

- Канал 5 В и 3.3 В - в сумме 40…60 Вт;

- Процессор - 150…300 Вт, в зависимости от характера выполняемой задачи и меры разгона;

- Материнская плата: системная память, контроллеры, диски (12 В) – 40-50 Вт;

- Видеосистема - несколько видеокарт высокой производительности.

При распределении нагрузок следует учесть, что «наибольшая» мощность какого-то элемента не совпадает с максимум потребления других – в разных режимах нагрузка между устройствами перераспределяется. В тесте памяти легко получить высокий нагрев модулей DIMM, но во время выполнения Linpack или обычных приложениях создать даже близкую температуру окажется крайне проблематичным.

Давайте возьмем наиболее подходящую целевую группу для нашего блока питания и посмотрим, что можно собрать. Сам БП очень мощный, поэтому стоит взять одну из самых производительных платформ. На текущий момент это системы на Intel LGA 2011 (или аналогичная от AMD). Данные платы поддерживают установку 6-ядерных процессоров Sandy Bridge-E и четырех видеокарт высшего региона производительности. Что же, попробуем «подключить». Типичными устройствами будут следующие:

|

Название компонента |

Номинальный режим, мощность потребления, Вт |

Не экстремальный разгон, мощность потребления, Вт |

Тип соединителя, контактов |

|

Процессор Sandy Bridge-E |

80-150 |

150-200 |

8 |

|

Видеокарта NVIDIA GTX 690 |

350 |

400 |

8+8 |

|

Видеокарта AMD Radeon HD 6990 |

380 |

420 |

8+8 |

|

Видеокарта AMD Radeon HD 7970 |

220 |

260 |

8+8 |

|

Видеокарта AMD Radeon HD 6970 |

220 |

260 |

8+8 или 8+6 |

|

Видеокарта AMD Radeon HD 6950 |

180 |

230 |

6+6 |

Цифры даны весьма условно, ведь разброс характеристик и особенностей устройств может сильно различаться. Кроме того, я привел далеко не весь спектр существующих видеокарт обеих производителей, но сами тенденции по мощности потребления прослеживаются достаточно единообразно:

|

Условное обозначение |

Характеристика |

Примеры |

|

TOP |

Видеокарта наибольшей производительности, с применением GPU без блокировки конвейеров. |

AMD Radeon HD 7970, 6970; NVIDIA GTX 680, 580 |

|

TOP- |

Производительность несколько снижена, отключено ряд исполнительных конвейеров, но GPU тот же, что и у «TOP». |

AMD Radeon HD 7950, 6950; NVIDIA GTX 670, 570 |

|

TOPx2 |

Состоит из двух GPU типа «ТОР» со слегка сниженной производительностью из-за пониженного напряжения питания графических процессоров от чрезмерно высокого тепловыделения. Разгоняется очень плохо. |

AMD Radeon HD 6990, 6990; NVIDIA GTX 690, 590 |

Используя приведенные характеристики для типичного применения исследуемого БП я применил следующую логику установки мощности нагрузки в диапазоне 800-1500 Вт :

- 5 В = 50 Вт;

- Процессор 12 В = 250 Вт;

- Видеокарты 12 В = 0 … максимум.

Такое построение позволяет эмулировать различный объем видеосистемы (количество и класс видеокарт). Как недостаток, хочу отметить отсутствие небольшой нагрузки по каналу 12 В материнской платы и периферии, что составляет цифру порядка 50 Вт и, согласитесь, полностью «исчезает» на фоне общего потребления системы (напоминаю, 1200 Вт).

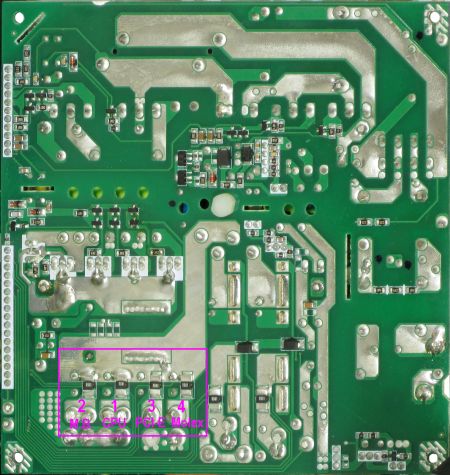

Наверно вы подумали, зачем же автор написал столько ненужных слов, если у него БП не работает? Увы, всё сказанное сейчас и пригодится. Для эмуляции нагрузки типа «видеокарты» использовались подключение питания через PCI-E. Пока ток нагрузки по этим выходам не превышал 59 ампер (29.5 А по двум нагрузкам) БП работал нормально. Стоило лишь чуть-чуть превысить этот порог и блок питания выключался. Считаем мощность: 5В=50 Вт, процессор 250 Вт, видеокарты 11.98*59=707 Вт. Итого 1007 Вт. Интересно, что тестовый стенд выдал примерно такой же результат (1044 Вт). Итак, «вину» стенда снимаем, причина в самом БП. Но в чём именно? Для этого пришлось открыть БП и заняться исследованием трассировки платы. Посмотрите сами:

На картинке отмечены выходы «каналов» 12 В, слева направо:

- 12v2 - материнская плата;

- 12v1 - процессор;

- 12v3 - PCI-E;

- 12v4 – периферия 12 В.

Наличие датчиков тока просматривается очень четко, токовое ограничение стоит по каждому каналу. Ну вот и всё. Выход на разъемы PCI-E выполняется с одного канала (12v3), что ограничивает максимальную величину тока 40 амперами. У меня токовая защита срабатывает на пороге 59 А, что обеспечивает должный запас прочности. При этом следует учесть, что, по спецификации, по выходам питания PCI-E можно отвести не более 40 А, или 12*40=480 Вт.

Если подставить это значение в типовую конфигурацию, то получим максимальную мощность БП не более 480 (видеокарты) + 250 (процессор) + 100 (материнская плата + диски) = 830 Вт.

Наверно, в чем-то я ошибаюсь – не может же солидная фирма выпустить блок питания, который нельзя использовать выше 2/3 мощности! Проверим логику еще раз, но с обратного конца – нагрузок по каналам.

- Выход PCI-E = 40 А, это без вариантов;

- Выход 12 В питания процессора. Один процессор, даже в самом тяжелом случае (Linpack AVX, последний Prime95) потребляет не выше 300 Вт, т.е. 25 А. (Мы договорились брать только используемые решения, о «криогенном» разгоне или многопроцессорной системе речи не идет);

- Материнская плата и дисковая система - у обычного пользователя нет шкафов с дисками, да и контроллеры на основной плате потребляют крайне мало, тоже касается системной памяти. Мощность потребления по этим цепям при небольшом количестве дисков (2-3), в сумме, не превышает 100 Вт.

Последний пункт относится к каналам 12v2 (материнская плата) и 12v4 (периферия).

Если всё просуммировать, то не получится даже 1000 Вт. Что же получается у пользователя данного БП? Шина питания PCI-E ограничена током 40 А, остается подключиться к выходам периферии с помощью переходников 8-контактных переходников «PATA» - «PCI-E»:

Представляю радость того, кто будет этим заниматься, особенно при «модульном» БП. К слову, переходники на «8» встречаются очень редко, а потому придется использовать 6-контактные. И как, позвольте вас спросить, вы им запитаете видеокарту с 8х разъемом? В недостающих двух контактах находится датчик признака мощности источника питания, и при его отсутствии видеокарта вправе просто отключиться.

Остается одно - БП требуется доработка. Именно требуется, а не «желательна». Иначе вы просто не сможете его использовать на полную мощность.

Варианты исправления:

- Заблокировать локальные защиты по каналам, оставив только общую;

- Сделать свой, дополнительный кабель питания PCI-E из слабонагруженных шин 12v2 (материнская плата) и 12v4 (периферия);

- Объединить цепи 12v3 (PCI-E) и 12v4 (периферия).

Думаю, вначале стоит описать способы исполнения этих вариантов и достоинства/недостатки от такой реализации.

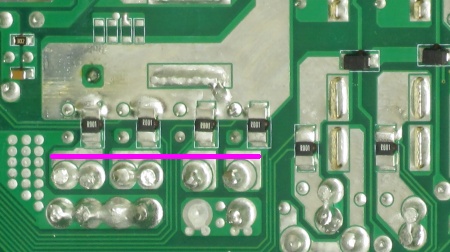

Первый вариант.

Заблокировать локальные защиты можно традиционным образом - просто перемкнув выходы по каналам после датчиков тока. Например так:

На картинке фиолетовой линией обозначено место припайки толстой медной проволоки (1.2-1.5 мм). Процедура простая с хорошо предсказуемыми результатами, а потому практически проверяться не будет. И так понятно, что снимется ограничение на 59 А по выходу PCI-E, но какой ценой? Блок питания может обеспечить 100 А по выходу 12 В, и это без учета обязательного запаса на перегрузку. Получается очень много и если произойдет «неполное» короткое замыкание, то БП вполне может не отключиться с последующим «фейерверком». Это очень большая мощность и такое решение проблемы весьма опасно!

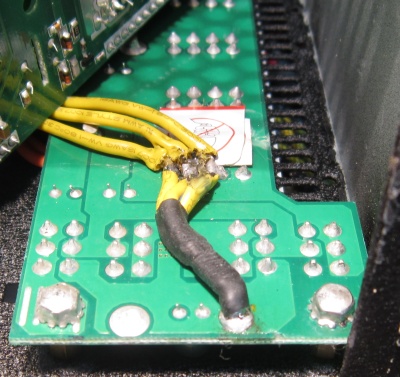

Второй вариант.

Дополнительный кабель довольно прост в реализации, но крайне неприятен в исполнении. Блок питания «компактный», выходных проводов много и они жесткие - всё это не доставляет радости. Но, этот способ решения проблемы не ухудшает характеристики БП, как это было в первом варианте, а потому его стоит опробовать. Кроме того, подобный кабель гарантированно будет использоваться – у него должны быть лучшие характеристики, чем у «съемных», да и хоть одна видеокарта обязательно будет присутствовать в компьютере. Для выполнения доработки требуется мощный паяльник, что само собой выходит из требований пайки сильноточных элементов. Так же крайне желателен припой и флюс, но это тоже очевидно и прямо подразумевается. Для начала следует собрать кабель питания, для чего я взял шлейф к материнской плате от другого БП: