Аналитика и изыскания

Подписаться на эту рубрику по RSS

Влияние драйверов на старые игры.

Рубрика: Видеокарты | Игры | Аналитика и изысканияМетки: 3dfx | Windows 98 | драйверы

Дата: 12/12/2017 15:59:26

Занимаясь исследованием работы старого железа, не перестаю открывать для себя множество нюансов, на которые ранее не обращал внимание. Сегодня я бы хотел сказать несколько слов об особенностях использования мощных 3D ускорителей в операционных системах семейства Windows 9x.

При создании универсального ПК, я всегда стремился использовать старшие графические ускорители для AGP в паре с одной из карточек 3dfx (как правило, это была плата Voodoo 4/5). Такая связка позволяла мне легко закрывать огромный временной интервал – решение от 3dfx (если это видеокарта, а не отдельный ускоритель) прекрасно работает в DOS и Windows -9x, обеспечивая комфортную производительность и почти всегда отличную совместимость. В это же время, мощное AGP решение закрывает игры для Windows XP и даже старше (в зависимости от карточки). Вопросами совместимости мощной AGP карты с Windows 9x я не заморачивался, не считал нужным. Если есть драйвер – ставлю номинально, но использую 3dfx, а если нет драйвера – не беда, всё равно использую 3dfx. В принципе, такой позиции я придерживаюсь и сейчас, однако бывают ситуации, когда оба ускорителя (и AGP и PCI) должны работать в Windows 9x и вот тут открывается много интересных нюансов.

Итак, предположим, вы собираете универсальный компьютер для DOS/Windows 9x игр и не планируете использовать Windows XP, так какую конфигурацию графики использовать? На мой взгляд, оптимальным решением будет связка из двух видеокарт или двух видеокарт и дополнительного 3D ускорителя. Рассмотрю простой вариант, когда в системе установлены две видеокарты. Зачем две? Всё просто. Основной 3D ускоритель для AGP – решение от ATI или NVIDIA с хорошей поддержкой Windows 9x, а дополнительная графическая карта на шине PCI – 3dfx Voodoo Banshee или старше. Такая связка позволит обеспечить очень хорошую совместимость с максимальным количеством DOS и Windows игр, позволяя выбирать почти любой 3D API (Direct3D, OpenGL, Glide) и оптимальные графические режимы. При этом, в качестве AGP решения я не рекомендую использовать ускорители поколения GeForce 6800 и более новых для игр под Windows 9x. Даже несмотря на формальное наличие драйверов. Дело в том, что поддержка старших плат от NVIDIA реализована лишь в последних версиях ForceWare (Для решений поколения 6800 это - 6x.xx и старше), что серьёзно ограничивает выбор их версии, а значит сильно ударяет по совместимости с играми 1998, 1999 года выпуска. Особо отмечу, что даже для ускорителей линейки GeForce 256 – GeForce 4, я категорически не советую использовать самые новые драйверы (Например, ForceWare 81.98 или 77.72), поскольку с ними вы совершенно точно испытаете проблемы совместимости. А вот выбрав карту уровня GeForce 2, 3 или 4 (Серия FX тоже может подойти), вы имеете все шансы на успех. Для этих ускорителей есть достаточно большой выбор драйверов, которые, почти наверняка позволят вам с успехом гонять в любимые игры на максимальном качестве, даже с включенными AA+AF (в зависимости от карты и игры) и в высоких разрешениях.

А вот если у вас есть потребность поиграть в игры, созданные в конце 2000-го или более новые, наряду с Windows 9x проектами, вам придётся устанавливать Windows XP и вот тут, как раз, очевидно, что производительности мало не бывает и в качестве основного GPU вполне может стоять и GeForce 6800 Ultra и GeForce 7, в зависимости от системы. Для Windows 9x моя рекомендация будет проста – даже при наличии драйвера под эту систему, устанавливайте его чисто номинально, чтобы снять раздражающий восклицательный знак в диспетчере задач. А для игр настоятельно рекомендую использовать вторую видеокарту на шине PCI, чтобы сберечь нервы и поиграть в то, что работает исключительно на старой ОС или просто работает плохо на новом 3D железе. Всё остальное запускайте на новом железе в XP, для которой, кстати, никаких конкретных рекомендаций не будет, поскольку количество выпущенных для этой ОС драйверов просто огромно, есть из чего выбрать. Однако помните, что все новые драйверы ATI и NVIDIA построены на универсальной архитектуре и поэтому, формально, драйвер 2006 года может поддерживать карту 2003-го года выпуска, это не значит, что оптимизации этого драйвера будут влиять положительно на количество проблем или скорость работы ваших любимых игр 2002 года. Самое правильное, на мой взгляд, выбирать свежие драйверы того времени, в котором ваша видеокарта была актуальна на рынке или на заре появления следующего за вашим поколения GPU.

Надеюсь, мои рекомендации придутся вам кстати и вы сэкономите много времени и нервов, зная, что самое новое – не значит самое лучшее.

Мама для якодзунчиков.

Рубрика: Процессоры | Аналитика и изыскания | Коллекционирование | Материнские платыДата: 04/08/2017 09:38:18

Настала пора рассказать о платформе, на которой тестировались якодзуны из предыдущих серий:

http://people.overclockers.ru/OAK/20095/ekho-bylykh-bitv-ili-srazhenie-dvukh-yakodzun/

http://people.overclockers.ru/OAK/20108/yakodzuny-2-prodolzhaem-muchat-pensionerov-intel-protiv-idt/

http://people.overclockers.ru/OAK/20164/stalnye-yakodzuny/

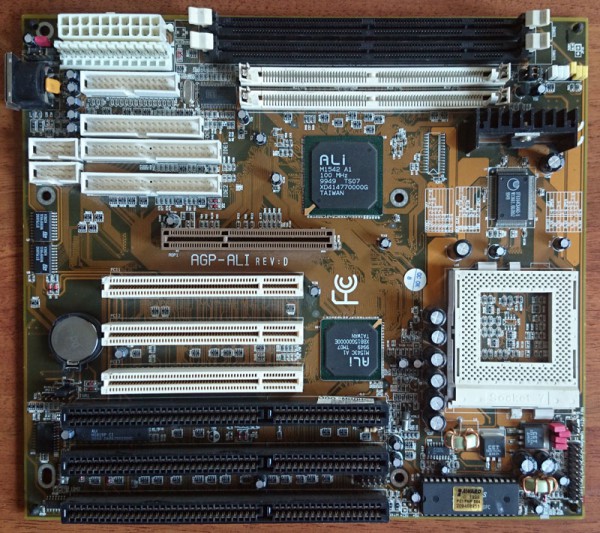

Когда случилась такая возможность, в мои цепкие лапы попала материнка на чипсете Ali Alladin V предположительно производства Polaris. Модель FOR Agp-Ali. У нее есть полные аналоги от Acorp (5ALI61) и Red Fox.

Мамка оказалась весьма дубовой, на не самой свежей ревизии чипсета, даже без поддержки UDMA66, максимум 100МГц шина, пол метра кеша и вообще, не самым лучшим представителем семейства. Когда она уже пришла по почте, на аукционе появилась шикарная АТХ от Giga-byte, но было уже поздно.

Поскольку у меня раньше не было возможность гонять процы на Али 5-ом, то мега-тестирование коллекции процессоров я начал на ней.

К моему некоторому разочарованию, каких-то адских бустов, в сравнении с VIA MVP3 я не получил. Зато обнаружил неустранимый глюк. Проблема оказалось в регулярном зависании теста Quake 2. И, как выяснилось в последствии, 3D приложений вообще.

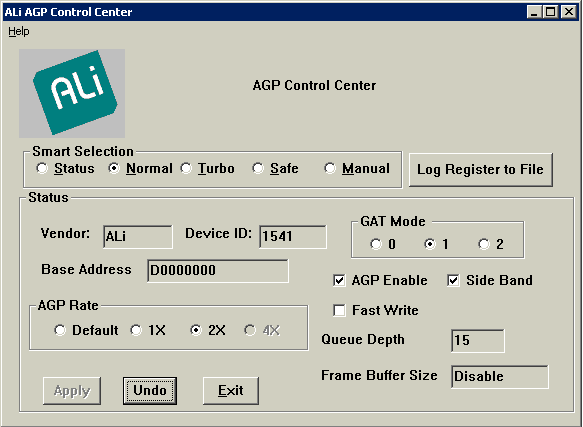

Виснет при определенных условиях. Поскольку я начинал тесты на весьма дохлых процах, то юзал на мамке 66-ую шину и Windows 98. Все было прекрасно. Параллельно, проводилось тестирование сабжей и на W2K и XP. И тут начались проблемы. Под NT-ями Квака могла спокойно пробежать 3 прохода бенчмарка, а могла выпасть в зависон с черным экраном на первой же секунде. Пробовал играться с настройками AGP апертуры в биосе, режимами скорости, бурстами и прочим, ничего не помогало. Пробовал поставить более другой драйвер на видюху. Перепробовал пол дюжины версий AGP GART драйверов на мать. Безрезультатно. Я уже было подумал согласиться с известным мнением, что Ati не умеет в OpenGL, но тесты на TNT2 Vanta показали ту же проблему. Более того, как оказалось, зависают любые 3Д тесты вообще. Затем, я надыбал прикольную утилитку (AGP Utility), позволяющую крутить кучу настроек для AGP.

Поигравшись с ней, удалось найти стабильный вариант для Riva, но используемая в тестировании Rage 128 так нормально и не заработала. Далее, я перешел к тестированию более бодрых камней, и тут выяснилось, что включение 100МГц FSB приводит ровно к такому же результату даже под 98-ой виндой. Повторный перебор настроек не помог. В качестве мануальной терапии даже прошелся по прошивке BIOS Patcher-ом. Нифига. Конфигурация 66МГц-овой шины и Win 98 оказалась единственно стабильной.

Для интереса воткнул опозорившуюся Атишку в мамку от VIA. Мало ли, может таки дрова на видео виноваты. Оказалось, нет, при любых сочетаниях шины и оси получил полную стабильность.

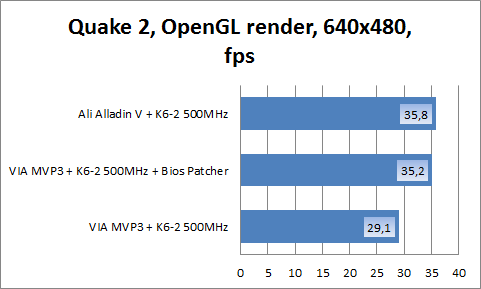

Зато удивили результаты. Если процессорные тесты работали либо 1 в 1 с чипсетом от Acer, либо с небольшими отклонениями порядка 5%. То в Q2, в паре с К6-2 500МГц получилось всего 29 фпс под ОпенГЛ 640х480 и 32 фпс на софте 320х240! На Алишке с тем же камнем 36 фпс и 36,5 фпс соответственно! Вот тебе и VIA, подумал я.

Но тут меня начали терзать смутные сомненья. Дело в том, что мамку на ВИА я пропатчил BIOS Patcher-ом несколько лет назад. И вроде бы помнил, что об этом высвечивалась соответствующая надпись при включении и инициализации. А тут, я что-то ничего подобного не наблюдал. Тесты раритета я забросил со времен Битвы Ветеранов на клокерсах, но точно помнил, что биос я патчил.

И тут, перечитывая руководство к этому самому патчеру, собираясь, как уже говорил, «полечить» прошивку для Али, увидел, что патчер по умолчанию дает возможность отката на дефолтный вариант микрокода, для чего нужно всего лишь включиться без клавиатуры. Так же, было примечание, что USB клава (хоть и работает), но зачастую, вместо обычной АТ для патчера не прокатывает. То есть, все фиксы патчера в этом случае не «активируются». Из загашника без промедления достается настоящая АТ клавиатура с разъемом DIN-5, и вуаля! На экране перед названием процессора появляется заветная надпись, что патчер тут таки побывал! Прогоняю бенча второй кваки – совсем другое дело! Имеем 35,2 и 38 фпс! То есть, фактически, паритет. Прогоняю НФС3, там тоже прирост. Было 26-38, стало 36-45 фпс. У конкурента: 32-38 фпс. Вот тебе и VIA, снова подумал я. Причем, все стабильно, никаких глюков. А Алишке, кстати, патчер в играх не прибавил ни копейки.

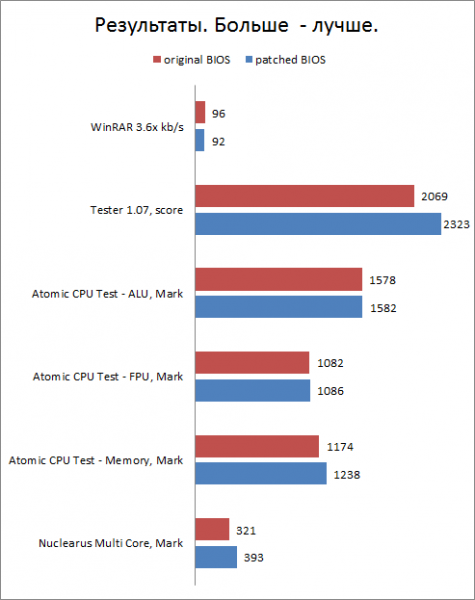

Но это еще не все! Прогнав набор всех тестов на MVP3 с патчером и без, выяснил, что не-игровые тесты сильно по разному реагируют на патчер. Парадокс, но без патчера WinRar дает 98 баллов, а с патчером всего 92! Тоесть, патчер что-то фиксит с работой АГП, но при этом загрубляет работу памяти и/или кеша. Супер Пи тоже быстрее работает на заводском варианте прошивки: 7 минут 51 с против 8 минут 32 секунды. И это опять же, быстрее ALI (8м 8с)! Размер кеша L2 у обоих матерей одинаковый, то есть разницу обеспечивает именно чипсет.

ОАК тест идет вровень. АСТ по CPU и FPU совпадают, а вот в тесте памяти непатченный вариант почему-то медленнее! Mathmark медленнее в полтора раза! Tester недобирает порядка 15%. NMC больше 20%. То есть, гипотеза про КП оказалась несостоятельна.

Тесты с патчером и без:

Что забавно, для Ali после патча соотношение приростов в не-игровых тестах оказалось практически таким же.

Вот, фотка матери-героини на VIA:

Чем еще прикольна эта мамка. Несмотря на унылый бренд (Acorp), она имеет в сокете термодатчик! Который влияет на обороты кулера, если подключить его к стандартному 3-пиновум молексу. Более того, обороты кулера мониторятся! Вместе с температурой и Vcore. На Али, кстати, стоит более типичный для тех лет двухпиновый разъем.

Роя инфу об этой плате во всемирной паутине, заметил, что у меня не самая свежая прошивка BIOS. Скачиваю, зашиваю. Захожу в настройки – опаньки. Некоторые настройки пропали, а та часть, что отвечает за обороты кулера, температуру и т.д. – отсутствует более чем полностью. Ну, да фиг с ними. Делаю тестовый прогон Винрара: матерь божья! 68 баллов. Как будто включена 66МГц FSB или память залочена на этой частоте. Специально даже перепроверил перемычки на мамке, что все выставлено на 100МГц. В настройках тоже все тайминги включены на максимальную скорость. Натравливаю BP на эту прошику – результаты чуть получше, 85 баллов. Но это все равно не серьёзно. Отплевавшись, возвращаю родную версию. Как так можно было испортить BIOS я не знаю. И ладно бы, если бы это была одна из первых версий, так нет же, самая распоследняя!

Начинаю подумывать дальнейшие тестирования якодзуновских камней проводить на VIA. С одной стороны да, это замена коней на переправе, тем более, что некоторые расхождения в производительности между мамками есть, хоть и на младших процах, они не так заметны. С другой стороны, скоро я буду тестить старшие процы на 100-ой шине, и тут на мамке от АЛИ имеем не вылеченный глюк с зависанием в 3D. Менять видюху – не самый лучший вариант. Ибо придется таки перетестить все конфигурации в играх заново. Плюс, кандидатов на замену не так уж и много. Заюзанная альтернатива в виде TNT2 Vanta не совсем подходит с точки зрения историзЪма. Есть в наличии первая TNT, но она, к сожалению, в PCI версии. А хотелось бы нормальное AGP. Остается только Voodoo Banshee. Она, хоть и AGP, но в DiME текстурирование все равно не умеет и ей пофигу все эти AGP приколы. Но перетестивать с ней всякие цыриксы реально в лом. В общем, будем подумать.

Есть у виашки и недостатки. У нее тоже максимум доступна только 100-ая шина. Недокументированные положения перемычек или дублируют более низкие частоты FSB или мать просто не стартует.

Еще, у мамки слабоватая подсистема питания проца. Проявляется это в том, что я когда-то гонял на ней Pentium MMX 233MHz, добившись разгона до 285МГц (3 х 95). На 300МГц проц даже стартовать отказывался. А воткнув этот камешек в мамку от Ali, чуть задрав Vcore, проц без проблем завелся на 100-ой шине с КУ = 3 и прошел экспресс тест на стабильность.

Так же, у виашной мамани нет возможности выставишь шину в 60МГц. Это значит, что младшие К5-75 просто не заводятся, а Цыриксы придется гонять в разгоне.

Так что, мамки неплохо дополняют друг-друга :).

Так же, у VIA не работает режим ACPI. То есть, под NT систему нормально не выключишь, нужно отрубать питание вручную. У АЛИ с этим проблем нет.

На сегодня, думаю, все. До новых встреч в эфире!

Обзор роутера ASUS RT-AC53 и повторителя ASUS RP-AC68U. Связка для нового дома

Рубрика: Мобильные устройства | Аналитика и изысканияМетки: ASUS | ASUS RP-AC68U | ASUS RT-AC53 | RP-AC68U | повторитель

Дата: 16/07/2017 15:50:00

После знакомства с представителем истинно китайского роутера, мне захотелось протестировать актуальную модель, доступную в нашей рознице. Именно так ко мне попал ASUS RT-AC53, да не один а в купе с повторителем ASUS RP-AC68U. Сегодня мы познакомимся именно с ними.

Внешний осмотр ASUS RT-AC53

ASUS RT-AC53 прибыл в весьма обычной картонной упаковке. На ее сторонах отражены как основные характеристики роутера, так и описание программных технологий и фишек. Внутри коробки роутер находится в небольшом поддоне, который еще раз усиливает прочность всего комплекта.

В комплект поставки входит сам роутер, блок питания, один сетевой кабель, пачка инструкций и гарантийный талон.

Технические характеристики ASUS RT-AC53 полностью представлены на странице устройства, отметим основные:

-

Сетевые стандарты: IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IPv4, IPv6;

-

Скорость передачи данных: 802.11n : до 300 Mbps; 802.11ac : до 433 Mbps;

-

Оперативная память: 8 MB Flash и 64 MB RAM;

-

Шифрование: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise , WPA2-Enterprise , Radius with 802.1x, WPS support;

-

Разъемы: RJ45 for 10/100/1000 BaseT for WAN x 1, RJ45 for 10/100/1000 BaseT for LAN x 2.

Визуально ASUS RT-AC53 целиком и полностью вписывается в общий дизайн иных роутеров ASUS, которые ранее попадались мне. Корпус выполнен из черного пластика, верхняя крышка обладает фактурным узором. В миллимтерах внешние габариты составляют 320 x 190 x 35. За отображение статуса работы отвечают шесть синих светодиодов.

На роутере установлены три внешние, несъемные антенны. Они могут вращаться в двух плоскостях, что позволяет установить роутер как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.

На корпусе реализованы вентиляционные перфорации, они есть на боковых гранях и дне. Сам роутер не имеет активного охлаждения :).

Все разъемы находятся на обратном торце. Здесь нашлось место для гнезда питания, клавиши включения, кнопок перезагрузки и активации WPS, также установлен один WAN и два гигабитных LAN порта.

На дне корпуса находим четыре прорезиненных ножки, с помощью которых можно успешно установить RT-AC53 на горизонтальную поверхность. Предусмотрены и отверстия для монтажа на стене. В центральной области находится техническая наклейка с основной информацией и небольшой справкой для старта использования.

Разобрать ASUS RT-AC53 не составляет особых трудностей, пара болтов и готово. Внутри находим одну общую плату, адекватный уровень пайки и отсутствие радиаторов на основных микросхемах.

RT-AC53 двухдиапазонный маршрутизатор, который поддерживает двухканальный стандарт Wi-Fi 802.11n 2,4 ГГц (до 300 Мбит/с) и одноканальный 802.11ac 5 ГГц (до 433 Мбит/с). Заявленные стандарты реализуются с помощью чипов MediaTek MT7620 (MIPS 24KEc 580 МГц) + MT7610 + Realtek RTL8367RB.

Внешний осмотр ASUS RP-AC68U

Вторым гостем сегодняшнего обзора является повторитель ASUS RP-AC68U. Данный тип устройств направлен на увеличение охвата Wi-Fi сети. Поставляется RP-AC68U в квадратной и достаточно массивной упаковке. Внешнее оформление, как всегда информативно, есть не только перечень характеристик, но и описание возможных режимов работы.

В комплекте поставки находим сам повторитель, сетевой кабель и блок питания. Интересно, но в данном случае кабель выполнен в черном цвете, а блок питания представлен компактным адаптером с минимальными размерами.

Технические характеристики ASUS RT-AC53 полностью представлены на странице устройства, отметим основные:

-

Сетевые стандарты: IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac;

-

Скорость передачи данных:

-

802.11a : 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps

-

802.11b : 1, 2, 5.5, 11 Mbps

-

802.11g : 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps

-

802.11n : up to 600 Mbps

-

802.11ac : up to 1300 Mbps

-

-

Шифрование: WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise , WPA2-Enterprise , WPS support;

-

Разъемы: RJ45 for Гигабит BaseT for LAN x 5.

Внешнее оформление ASUS RT-AC53 совершенно нестандартно, оно не то что не указывает на назначение устройства, но и полностью дезориентирует в пространстве возможных вариантов. Если сказать коротко, мы видим башню с размерами в 178 x 106 x 106 миллиметров, при этом ее вес составляет 870 грамм. Каждая грань обладает небольшим углублением с красной вставкой, верхняя часть обладает интересным ROG узором. В общем, Брюс Уиллис одобряет.

На обратной стороне находится пять гигабитных LAN-разъемов, один USB 3.0, разъем питания клавиши включения и активации WPS, а также два индикатора уровня базового сигнала Wi-Fi сети - по одному индикатору на каждый частотный диапазон.

При включении все красные углубления начинают светится красной подсветкой - выглядит просто замечательно. Но при желании сенсорная клавиша, установленная в логотипе компании быстренько эту красоту отключает, все правильно, а то вдруг, зорги увидят сей повторитель.

Разобрать ASUS RT-AC53 вполне возможно, но меня хватило на демонтаж боковых панелей и поддона. Далее идет вполне монолитная конструкция с защелками, интересно вставленными антеннами, решил тестировать и не ломать :). Внутри мы можем обнаружить базу из процессора процессора Realtek RTL8198C и контроллеров Realtek RTL8194AR, Realtek RTL8814AR.

Резюме по опыту использования

В целом настройка роутера и повторителя происходят в оболочке ASUSWRT. В ней найдется отличный набор доступных настроек для опытных сетевиков, а самое главное есть и минимальный набор для быстрого старта новичка. Если для роутера требуется задать пароли и имя вашей Wi-Fi сети, то для повторителя потребуется указать данные для сети которую необходимо транслировать далее.

Далее на уровне интерфейса можно найти все основные настройки: Карта сети, Монитор трафика, SmartQoS, Гостевая сеть, Родительский контроль, Фильтрация по MAC-адресам, ключевым словам и URL, Сервер и клиент VPN, дружелюбный подход к обновлению прошивки. Отметим наличие хорошей русификации и ссылок на разделы справки и поиска.

При необходимости более тонкой настройки, как роутер так и повторитель предоставляют пользователю эту возможность.

Если говорить о ASUS RT-AC53 то между различными устройствами (группа ноутбуков и пара десктопных стендов) скорость обмена данными в частотном диапазоне 5 ГГц находилась на уровне 210 Мбит/с. Для более привычного диапазона в 2,4 ГГц наблюдали скорости в 90-110 Мбит/с. Дальнобойность роутера вполне привычная: уверенный сигнал в двух комнатах, но три монолитных стены уже являются преградой.

При использовании ASUS RP-AC68U в контуре сети можно добавиться скорости передачи данных в 140,9 Мбит/с и 441,6 Мбит/с для 2,4 ГГц и 5 ГГц диапазонов соответственно. Результаты отличные, особенно для 5 ГГц диапазона. Что касается увеличения радиуса действия сигнала: если одни ASUS RT-AC53 находясь на десятом этаже, начинает терять связь на 9’том, то при появлении ASUS RP-AC68U можно смело спускаться на 8-7 этаж и продолжать грузить данные из сети.

Резюме по опыту использования

На момент публикации материала, в столичной рознице за героев сегодняшнего обзора в среднем просили следующие суммы:

-

ASUS RT-AC53 порядка 3000 рублей;

-

ASUS RP-AC68U порядка 9500 рублей.

По результатам обзора, ASUS RT-AC53 можно рекомендовать, как базовый роутер для перевода домашней сети в частотный диапазон 5 ГГц. Использую эту модель можно получить хороший уровень сигнала в рамках квартиры или дома, адекватную прошивку с хорошим описанием и отсутствием необходимости различного рода шаманствах. Отдельно отметим наличие двух Гигабитных сетевых портов, которые с одной стороны могут ограничить пользователя с массой устройств подключенных по проводу, с другой дают отличную скорость для того же телевизора и основного десктопа.

А вот репитер ASUS RP-AC68U устройство уже очень интересное и многогранное. Безусловно, он так же подойдет для начала использования 5 ГГц соединения, причем на очень хороших скоростях, при этом расширяет количество LAN портов до пяти штук и добавляет один USB порт. Однако, для ASUS RP-AC68U потребуется наличие роутера. На мой взгляд, RP-AC68U можно рекомендовать к применению в многоэтажных частных домах, в которых есть потребность в нескольких точках выдачи Wi-Fi сигнала. Так можно организовать стоковый сигнал на одном, гостевом этаже, а с помощью ASUS RP-AC68U покрыть зону основной концентрации устройств.

По результатам всего вышесказанного,

ASUS RT-AC53 и RP-AC68U получают награду Modlabs.net

Что бывает, когда в ИТ нет хозяина. Часть III.

Рубрика: Аналитика и изысканияМетки: Windows 10 Pro

Дата: 19/02/2017 16:14:50

Описав историю с принтерами, хочу рассказать о том, как дело обстоит с одной из самых больных тем современности – операционными системами. Тут, наверное, никаких отличий от других офисов нет. Всё как и везде. Во-первых, 99% людей работают на Windows. Это естественно. А вот что НЕ естественно, так это наличие одного инженера – белой вороны, который принципиально работает на Debian Linux. Зачем? Не понятно. (Если вдруг вам тоже захочется поставить эту ОС, читайте тут как установить Debian). Нет, я не против ОС на базе Linux, наоборот, в некоторых случаях – даже обеими руками за! Однако, в компании на 30-50 человек, как эта, выделяться без нужды из общей ИТ политики по меньшей мере странно. Впрочем, о какой политике я говорю? Не было её.

Так вот. «Винда». Учитывая, что рабочие станции сотрудников очень разные как по возрасту, так и по своему составу, важно было провести некую унификацию, точнее, усреднение конфигураций. За много лет на складе накопилась достаточно приличная подборка разного рода системников, утилизировать которые люди не решались. Именно они были использованы для усреднения. В результате такой «зачистки» минимально приемлемой конфигурацией стал считаться Core 2 Duo E7500 с 3 Гбайт оперативной памяти, основным диском на 250 Гбайт и дискретным видеоадаптером класса GeForce 9600 GT. Все остальные машины существенно мощнее, в их основе лежат процессоры Core i3 и Core i5, вплоть до самого нового Core i5 7400 на базе архитектуры Kaby Lake. С последним из перечисленных в системе трудится 16 Гбайт оперативной памяти DDR-4 2133 МГц, SSD 240 Гбайт + HDD 3 Тбайт и NVIDIA Quadro K620.

Поскольку все машины решено было вводить в домен и подчинять единой групповой политике, я решил использовать одну операционную систему для всех машин, не взирая на их возраст. Ей стала Windows 10 Professional. В качестве серверной ОС была приобретена Windows Server 2016 Standard. Описывать сервер контроллера домена и все информационные системы, развёрнутые на нём, я пока не стану. Здесь хочу поделиться впечатлениями о десктопной «винде».

Если не касаться множества вопросов, связанных с приватностью данных и прочих политических тем, то со времён Windows XP и Windows 7, Microsoft очень серьёзно продвинулась вперёд. Причём вся прелесть новой ОС (я говорю уже об Anniversary Update) раскрывается, когда ты с нуля ставишь операционку на 20-ти разных машинах с флешки и при этом лишь изредка переживаешь о том, что у тебя не «заведутся» какие-либо устройства. Установка ОС даже на старые системы проходит очень быстро, проблем с активацией по сети не возникает, а драйверы загружаются автоматически и в полном объёме через Windows Update. Единственное, что во всей этой истории несколько раздражает – предустановленные приложения, которые после установки ОС приходится выпиливать вручную. Это напоминает мне кучу бесполезного и кривого софта под Android, который идёт в комплекте с твоим аппаратом только для того, что кто-то там решил показать свою мнимую заботу о нас с вами. Короче. Перевод на новую ОС прошёл на ура. Даже старые машины работают существенно быстрее, чем раньше, под той же XP или Windows 7, при этом никому не мешает нелюбимый многими интерфейс Modern UI.

Что бывает, когда в ИТ нет хозяина. Часть II.

Рубрика: Аналитика и изысканияМетки: картриджи | принтеры

Дата: 19/02/2017 15:32:06

Продолжу я свой рассказ с весьма странного места – с принтеров и МФУ. Как я писал в предыдущем своём блоге, существующая ИТ инфраструктура должна быть снесена, поскольку c 2008 года практически не функционировала. Стабильно работал только дохленький интернет и то, без чего не может обойтись ни один работающий офис – принтеры. Под словом «функционировал» нужно понимать, что картриджи для принтеров там менялись более-менее регулярно (купить их, кстати, можно здесь - http://kartridge.org/), а если принтер выходил из строя и переставал печатать, его просто выносили на мусорку. Так проще, так быстрее, так дешевле. Было. И то, делая опись всего того, что было разбросано по офису, я нашёл около 10 различных принтеров, сканеров, МФУ, которые были помечены как нерабочие, даже несмотря на практически новый внешний вид.

Начал разбираться. На чистый большой стол мои герои выставлялись парами, подключались к компьютеру либо по LPT, либо по USB, и запускались. Из десятка принтеров отказались печатать тестовые страницы только два подопытных – старенький фотопринтер Hewlet-Packard и его братишка – МФУ HP какой-то там OfficeJet. Первый просто не мог ничего напечатать, поскольку в нём отсутствовали картриджи, а второй просто не включался, за что был «наказан мусоркой». Без сожаления. Все остальные – картриджи имели, однако отказывались работать, поскольку…. Поскольку их устанавливала секретарша без снятия защитной плёнки. Разумеется, девушка не совсем глупая, часть плёнки и защитный колпачок она снимала, поскольку иначе они не влезали в лотки, но плёнку снимала не полностью. В результате принтер «думал», что картридж неисправен. Сотрудники «наказывали» принтер целиком. Сломался и всё тут!

В такие моменты я понимаю, почему некоторые системные администраторы считают окружающих идиотами. Я лично столкнулся лишь с небольшой частью того, что сотрудники ИТ отделов видят на рабочих местах каждый Божий день. А главное, порой, попытки вразумить граждан и объяснить им, что такой произвол творить нельзя, натыкаются на полное непонимание, вплоть до хамства.

Так вот, ещё больше меня удивило, что такие вот новенькие принтеры и МФУ лежали с неправильно вставленными расходниками и не были выброшены с 2011, 2012 года, а сами расходники, будучи частично раскрытыми, перестали быть пригодными к работе уже пару-тройку лет как…. Итог простой: из десятка принтеров и МФУ на работу вернулись только пять. Два – на целых, хоть и просроченных, картриджах встали поработать для печати черновиков, другие три «лазерника» были по-человечески заведены в сеть, поскольку не печатали из-за сдохшего принт-сервера, к которому были подключены. Продолжение следует…

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)