Аналитика и изыскания

Подписаться на эту рубрику по RSS

Что бывает, когда в ИТ нет хозяина.

Рубрика: Аналитика и изысканияМетки: ИТ | модернизация | развитие

Дата: 19/02/2017 14:45:11

Так получилось, что некоторое время назад мои хорошие друзья позвали меня помочь в модернизации ИТ инфраструктуры их небольшого двухэтажного офиса. Казалось бы, обычно ты приходишь и, оценивая некие готовые решения, предлагаешь методы их оптимизации. Ключевое слово здесь именно оптимизация, поскольку иного ты представить себе не можешь. Трудно уложить в голове факт, что компания, существующая на рынке с 1996 года, может нуждаться в пересоздании инфраструктуры ИТ. После аудита я понял, что возможно всё.

Оказалось, что последний сотрудник отдела информационных технологий покинул офис в кризис 2008 года, после которого дела в «конторе» пошли достаточно плохо. Ровно с тех самых пор начался период хаоса и разрухи в ИТ, в ходе которого, единственное, на что хватало сил у оставшихся сотрудников офиса – это покупка и замена картриджей. А возникающие проблемы с какой-то техникой решали приходящие специалисты, которые занимались отдельными случаями, не заботясь о каких-то глобальных переделках. Послушав все эти, ужасающие для меня, истории, я решил провести инспекцию всего того, что есть в компании и выяснить, что нужно сделать, чтобы офис «ожил».

Сразу скажу, что уложиться в одну запись мне не удастся, так что по мере сил и желания постараюсь выложить свой рассказ в нескольких частях.

В первую очередь я понял, что как-то модернизировать текущее оборудование и программное обеспечение – бесполезно. Всё, что поддаётся апгрейду, должно быть обновлено за счёт пересборки запасов. Всё, что не поддаётся апгрейду или ремонту, должно быть выброшено на помойку без сожаления. С операционными системами и другим ПО примерно то же самое: все ОС до Windows 7 – под снос, все ОС Windows 7 – в апдейт до Windows 10, причём, если ОС новая, но её нельзя включить в домен, она также подлежала сносу и утилизации. Что касается сетевого оборудования, то здесь ситуация не такая плохая: те свитчи, что не сгорели за долгие годы и продолжали функционировать, были оставлены в живых, даже не смотря на почтенный возраст и скоростной лимит в 100 Мбит/с. Сетевое оборудование, которое держало канал связи, также было оставлено на месте. И так везде …

По итогам осмотра был составлен план работ, подразумевающий очень приличные финансовые вливания в оборудование и лицензионное ПО. В результате планирования, которое было проведено за два выходных от основной работы дня, мне удалось предложить целый комплекс различных программно-аппаратных решений, начиная от выбора операционной системы и заканчивая созданием нового сайта (кстати, по вопросам создания сайтов, можете обратиться в Веб-студию в Краснодаре). Здесь и создание домена, которого не было, здесь и централизованное управление печатью, создание защищённого файлового хранилища, терминальные серверы для удалённых сотрудников, CRM, PM и многое другое, в том числе и вышеупомянутый мною новый фирменный сайт.

Разумеется, что просто предложить – недостаточно, важно ещё и воплотить всё предложенное в жизнь. О том, как это было, я расскажу в других частях моего опуса, если не забуду ;)

Перспектива зарядки электромобилей. Мои мысли.

Рубрика: Аналитика и изысканияМетки: зарядка | электромобиль

Дата: 02/02/2017 00:01:54

Пока идут жаркие идеологические споры на тему вреда или пользы от использования электроэнергии для движения автотранспорта, я почитываю высокотехнологичные новости и узнаю много всякого о развитии электромобилей и всего, что с ними связано. Листая разные Hi-Tech сайты, наткнулся на информацию о строительстве специальной дороги со встроенной индукционной зарядкой, чтобы электромобили на ходу заряжать. Удивился. Интересно.

На данный момент, применение АКБ в качестве источника питания силовой установки – удовольствие само по себе не очень дешёвое, особенно для крупногабаритного транспорта, например, автобусов. В случае с крупногабаритными автомобилями или автобусами, ни о каком массовом распространении технологии речи не идёт ровно до тех пор, пока стоимость эксплуатации, ремонта и утилизации не станет сопоставима с «обычными» аналогами, использующими ДВС. Кроме того, такой транспорт должен быть в состоянии ездить на дальние расстояния, это же вам не маленький электрический самокат, на котором нужно проехать квартал и воткнуть в розетку (кстати, купить можно тут http://skuter77.ru/elektrosamokaty/)

Именно поэтому люди ломают голову над оптимизацией затрат. Так вот, в Израиле, в компании Electroad придумали интегрировать индукционные катушки прямо в дорожное полотно. Спецтехника «взрывает» грунт на глубину около 10 см, туда укладываются катушки, сверху укатывается асфальт. Дальности действия катушек достаточно для зарядки автомобиля или автобуса, при этом действие поля на здоровье человека исключено в силу ограниченного радиуса действия катушки (25 см.). Товарищи решили построить первую дорогу в Тель-Авиве, однако в будущем грозятся добраться и до стран Европы.

У меня, разумеется, появились вопросы. Не совсем понятно, что делать, если вдруг происходит повреждение дорожного полотна или затопление местности. Если судить по нашим дорогам, то их ремонтируют и зимой, и летом. Если ещё их оснастить такими катушками…. О России думаю. С моей точки зрения, эти технологии неплохи и у них, безусловно, найдётся применение. Но я полагаю, что в случае с дорогами это будет сделано «ограниченным тиражом», в отдельных странах с благоприятными климатическими условиями и, что самое главное, будет актуально лишь в течение относительно маленького промежутка времени. С моей точки зрения, куда эффективней работать над альтернативными видами топлив или «начинкой» для АКБ. А индукционные зарядки – вещь хорошая. В контролируемой, искусственно созданной зоне. Ангары, авиабазы, сухопутные военные и гражданские объекты. Что думаете?

Эффект присутствия в интерпретации Razer. Мои мысли.

Рубрика: Звук и мультимедиа | Видеокарты | Аналитика и изысканияМетки: Razer | ноутбук | проектор

Дата: 22/01/2017 20:36:03

Некоторые новости CES 2017 не оставили меня равнодушным, особенно те, которые относятся к устройствам, помогающим людям глубже погрузиться в виртуальный мир. Самое удивительное, что разработками в этой области могут похвастать не только производители графических процессоров и ускорителей на их основе или производители решений виртуальной/дополненной реальности. На лентах новостей появлялась информация от компании Razer, которая представила миру весьма интересные, с моей точки зрения, решения. Хочу поделиться своими умозаключениями на эту тему.

Первый проект – Project Ariana. Разработка основана на уже существующей технологии многоцветной подсветки Chroma, которую создали инженеры Razer. Теперь производитель предлагает использовать специальный проектор, который будет использоваться для генерации дополнительного изображения за «пределами» монитора. Что-то похожее мы уже видели в телевизорах Philips с их подсветкой Ambilight, однако здесь всё куда сложнее. Оборудование Razer (3D камеры) будет анализировать размеры помещения, расположение объектов в комнате и даже освещение. Далее, на основе результатов анализа окружающей обстановки будет формироваться изображение, которое, по плану, должно восприниматься периферическим зрением человека и создавать дополнительный эффект присутствия.

Пока что эта технология находится на стадии разработки и не имеет коммерческой реализации, однако, в будущем мы можем увидеть реальное её воплощение в продуктах компании.

Мне видится, что такое решение может стать неплохим дополнением для мощной игровой системы. Вот только цена и технические ограничения, накладываемые на помещение и на правила расстановки оборудования (а они, скорее всего, будут), вряд ли сделают его массовым. Тем не менее, показанная технология в который раз подтверждает тот факт, что открытая архитектура персонального компьютера позволяет создавать очень гибкие и эффектные решения для игроков. С другой стороны, никто не мешает адаптировать эти технологии и для игровых приставок, главное – стремление производителя к результату. Интересно, как часто и как дорого будет стоить замена лампы в проекторе?

Впрочем, для пользователей потенциального «проектора» тут главное не деньги, а эффект присутствия. И с этой точки зрения, проект, конечно, интересный, но, как по мне, Project Ariana – это больше игрушка «гостевая», которая впечатляет друзей и постоянно использоваться вряд ли будет. Вполне вероятно, что подобные проекторы будут использоваться в каких-нибудь геймерских шоу. Короче, настоящий эффект присутствия – это VR. Не без недостатков, но эффект сильнее в разы.

Ещё один интересный проект – Project Valerie. Это игровой ноутбук, внимание (!), с тремя дисплеями, которые выдвигаются из корпуса на специальных креплениях. Каждый монитор имеет рабочее разрешение 4К (3840 × 2160).

Конечно, интересный информационный повод, но практическая сторона вопроса, с моей точки зрения, под большим сомнением. Во-первых, зрелищность игрового процесса при использовании трёх мониторов и удобство использования уже проверены на рынке «настольников» - прикольно, но размеры, энергопотребление и рамки существенно снижают удовольствие от игры. Во-вторых, мощность графической подсистемы должна быть на уровне настольных флагманов, и даже если ноутбук будет содержать SLI-связку из пары мобильных GTX 1080, вряд ли удастся поиграть в игры класса AAA на максимальных графических настройках при использовании всех трёх дисплеев.

Третий фактор – масса. Она составляет около 5.5 кг. Нет, это легче настольного ПК и трёх мониторов, разумеется, однако развернуть машинку в кафе для того, чтобы поиграть в DOOM 4, ну не знаю. От аккумулятора, я полагаю, он успеет загрузить только ОC (шутка). Лично я бы строил такой ноутбук на базе профессиональной графики и ориентировал бы его в качестве решения для серьёзных дизайнеров, архитекторов или конструкторов, в работе которых важна мобильность.

Apple Pay. Личный опыт в Москве.

Рубрика: Мобильные устройства | Аналитика и изысканияМетки: Apple Pay

Дата: 03/12/2016 18:02:30

Совершенно очевидно, что голая железка в нашем мире мало чего стоит. Мощные процессоры, большой объём памяти и даже хорошая камера – это всё очень хорошо и, безусловно, важно, однако для меня лично это не решающий фактор. Главное, как мне кажется, это цельная инфраструктура, продуманная связь «железа» и программного обеспечения. В случае с Apple, как мне кажется, слово «цельно» практически в полной мере отражает мои пожелания в области связки Hard&Soft.

Решил проверить в деле и поделиться с вами, наши читатели, личным опытом использования Apple Pay в России, а точнее – в Москве. С технической точки зрения, конечно, я ничего нового не скажу, поскольку ещё в момент запуска Apple Pay в России, процесс подключения карты в эту систему был описан везде и всюду. Я хотел сказать в большей степени о практической стороне вопроса. Личные впечатления и применимость.

К сожалению, пока был iPhone 5, я не мог пользоваться Apple Pay, но с появлением iPhone 7 Plus (ссылка на технические характеристики аппарата) всё встало на свои места. Процесс привязки карты не вызвал никаких трудностей, благо, в наличии и MasterCard и Visa и мой банк удачно вошёл во вторую волну партнёров технологии Apple.

В обычных магазинах и метро продавцы всё ещё удивляются такому механизму оплаты. В метрополитене кассир даже прокомментировала оплату телефоном так «Слышала, но ещё даже не видела, как это происходит – очень необычно», хотя, как вы понимаете, ничего особенного тут нет. Куда удивительней было бы приложить палец к терминалу и оплатить покупку с его (пальца) помощью. Тем не менее. Второй момент – платить можно далеко не везде. Удивительно, но даже такие молодёжные и прогрессивные места, как Burger King, оснащены терминалами с поддержкой бесконтактной оплаты далеко не всегда. Тут приходится лезть за карточкой, а куда же деваться? Также многие места всё ещё и вовсе не принимают карты к оплате. Некоторые делают этого принципиально, и я понимаю почему. Но, друзья, помилуйте, 21-й век на дворе! Хватит уже передавать друг-другу микробы на бумажках, пора переходить на карточки! И, да, вишенка на торте – забытый дома кошелёк. Удивительно, но забыв его вместе с картами, я не стал возвращаться. Мне просто стало интересно, а смогу ли обойтись только смартфоном. Конечно, всё зависит от места вашего обитания, но у меня, хоть и не без труда, получилось это сделать. Чтобы пообедать, мне пришлось обойти три места: в одном не было поддержки бесконтактных платежей, в другом и вовсе было что-то с терминалом и, наконец, в третьем месте я смог оплатить обед телефоном.

Теперь об онлайн платежах. Решил купить билеты через приложение «Кинопоиск», благо, товарищи декларировали поддержку Apple Pay. По идее, всё должно было пройти в одно касание, но нет. Платёж постоянно отклонялся. Звонок в службу поддержки поставил «одну девочку» в тупик, поскольку она вообще была не в курсе, что Apple Pay поддерживается их приложением и всё, на что ей хватило интеллекта, посоветовать мне перезагрузить приложение. Ладно, Бог с ними, спишем это на детские болезни технологии, хотя, я этого делать не очень хочу, поскольку этот вопрос связан с личными средствами каждого и не хочется пострадать финансово из-за чьей-то безалаберности.

В общем и целом, хочу сказать, что технология работает и работает достаточно неплохо. Конечно, есть куда стремиться, однако уже сейчас можно не возвращаться за забытым кошельком. Хотя, даже в столице, я бы не советовал выпендриваться и оставлять кошелёк дома намеренно, можете быть неприятно удивлены.

Чего стоит ИТ-аутсорс

Рубрика: Аналитика и изысканияМетки: аутсорсинг | обслуживание серверов

Дата: 30/11/2016 00:09:42

Переход на внешнюю ИТ службу. Примерный подсчёт

Есть у нашей организации филиал. Небольшой совсем, производство там, не в Москве, в Питере. Всего около 30 сотрудников, если точнее, то 27. Ребята все толковые, заняты делом, приносят организации прибыль. На них приходится два администратора. Тоже толковые ребята, один занят рабочими местами и всякой офисной техникой, другой – серверами и станками с ЧПУ. Помимо ежедневных дел админских, эти товарищи занимаются закупками, телефонией и видеонаблюдением, короче, почти всем, что имеет органы управления и экраны. Исключение, пожалуй, составляют лишь калькуляторы, те обслуживания не требуют :)

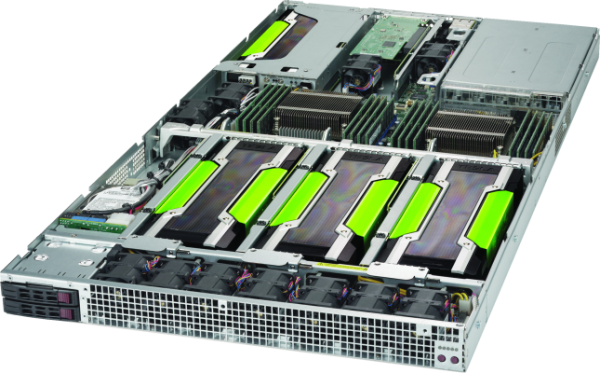

Собственно, всё шло неплохо, однако при очередной попытке заапгрейдить инфраструктуру, руководство решило, что ИТ потребляет слишком много ресурсов. А давайте, говорят они, попробуем абонентское обслуживание компьютеров зааутсорсить? И начали рассчитывать стоимость услуг аутсорсинга, причём не только обслуживания, но и самих ресурсов. Решили, что неплохо было бы перенести все рабочие места в облака, оставив на столах лишь терминальные машинки, захотели перенести машины проектантов на виртуальные GPU, равно как и бухгалтерию со своими 1С-ами. В общем, всё как нынче модно. А заодно пришли к выводу, что достаточно будет только одного ИТ специалиста, которому достанутся станки, печатающая и сканирующая ерунда, а также закупка расходников. Естественно, у тамошних админов не спросили, начали прорабатывать здесь, в Москве, по местным ценам. На данный момент посчитали, получилось, что размещение одного терминального сервера с 1С и офисом вышло в районе 35 тысяч рублей в месяц. Это примерно половина зарплаты админа, обслуживающего рабочие места. Потом попытались загнать проектантов и поставить им виртуальный сервер с GPU…. Получили около 350 евро в месяц, что составляет около 25 000 рублей. По сути, стоимость двух серверов соответствует ежемесячной зарплате администратора среднего офиса. В качестве терминалок можно использовать текущие рабочие станции и, единственное, что надо поддерживать – хороший интернет-канал. А лучше – два, с резервом. В принципе, уже определённая экономия наметилась, особенно на фоне стоимости новых серверов, которые наши админы решили купить – 700 000 рублей для всё тех же целей и плюс зарплата одного админа. Итого, в год получается 700 000 + примерно 720 000 зарплата админа за год, плюс свет… Я не беру аренду отдельного помещения, оно останется так или иначе. Итого, если судить только по двум серверам и админу, экономия на аутсорсе двухкратная. Вроде бы.

Пока что решили иначе. Апгрейд отменили, затеяли оптимизацию вычислительных мощностей, админа не тронули, однако тенденция прослеживается чётко. Если об этом задумались, значит делать будут точно, рано или поздно – это уже другой вопрос. Ах да. Ещё никто не оценивал риски потери информации на локальной и удалённой площадке, а также риски недоступности рабочих мест с терминалов и, как следствие, простоя.