Разгон и модификации

Подписаться на эту рубрику по RSS

Exceleram в игре! Новый бренд на рынке памяти

Рубрика: Оперативная память | Разгон и модификацииМетки: exceleram | оперативная память | разгон

Дата: 25/02/2011 22:52:18

Краткая информация о Exceleram

20 октября 2010 года команда разработчиков Mushkin из Европы и Тайваня начала свою историю как независимый бренд европейского производителя оперативной памяти.

Производственные мощности и дизайн-центр новой компании базируются в городе Ландау, Германия.

Немецкое «ноу-хау» и известное немецкое качество – два основных аргументов в поддержку своей продукции, которую предлагает Exceleram.

По заверению производителя, все выпускаемые ею модули памяти проходят ручное тестирование специалистами на соответствующих материнских платах , что должно позволить гарантировать наивысшее качество выпускаемой продукции.

Также в ближайшее время компания намерена предложить линейку продукции на основе флэш-памяти.

Главный офис компании находится в Тайване – сердце производства микрочиповой индустрии.

Давайте кратко познакомимся с ассортиментом и линейками предлагаемой продукции.

Буквально вчера компании исполнилось 5 месяцев. И за это время было сделано следующее (в хронологическом порядке):

1 27 октября 2010 года анонсирует два комплекта для платформы LGA 1156 класса «Low Voltage» с тонкими синими радиаторами.

Модель ELV001A 2x 2048MB 1333MHz CL7-7-7-21 1,35V

Модель ELV002A 2x 2048MB 1600MHz CL9-9-9-24 1,35V

2. 2 ноября 2010 года анонсируется линейка памяти для оверклокеров и геймеров под названием “SpeedSlider” на основе 8-слойной PCB .

Модельный ряд следующий:

EB3102A 4GB 1600 6-8-7-24 1,65V RedCulvert Heatsink

EB3103A 6GB 1600 6-8-7-24 1,65V RedCulvert Heatsink

EB3100A 4GB 1600 6-9-8-24 1,65V RedCulvert Heatsink

EB3104A 6GB 1600 6-9-8-24 1,65V RedCulvert Heatsink

EB3120A 4GB 1600 7-8-7-24 1,65V BlueCulvert Heatsink

EB3121A 6GB 1600 7-8-7-24 1,65V BlueCulvert Heatsink

EB3117A 4GB 1333 7-7-7-21 1,50V RedCulvert Heatsink

EB3118A 6GB 1333 7-7-7-21 1,50V RedCulvert Heatsink

3. 27 ноября были представлены четыре комплекта серии «Rippler» с новый подходом к дизайну системы охлаждения, ориентированные исключительно на оверклокеров. Двое старших представителей линейки также изготавливаются на основе 8-слойной PCB, оснащены радиаторами черного цвета и будут поставляться в специальных алюминиевых боксах, вместо привычных пластиковых блистерных упаковок.

ERB300A 4GB (2x2GB) PC3-12800 6-8-6-24 1.65V 8 Layer Black PCB

ERB301A 6GB (3x2GB) PC3-12800 6-8-6-24 1.65V 8 Layer Black PCB

ER3000A 4GB (2x2GB) PC3-12800 7-9-9-24 1.65V

ER3001A 6GB (3x2GB) PC3-12800 7-9-9-24 1.65V

4. Ну и наконец уже в этом году 31 января была анонсирована линейка памяти под новую платформу LGA 1155 для работы с процессорами Sandy Bridge. Комплекты имеют объемы 4 Гб и 8 Гб с частотами 1333Мгц и 1600Мгц и также относятся к серии «Rippler»:

ERS300A 1333MHz 2x2048MB 9-9-9-24 1,50V

ERS301A 1333MHz 2x4096MB 9-9-9-24 1,50V

ERS302A 1600MHz 2x2048MB 9-9-9-24 1,50V

ERS303A 1600MHz 2x4096MB 9-9-9-24 1,50V

ERS304A 1333MHz 2x4096MB 7-10-10-24 1,50V

Внешний вид и характеристики

К нам на тестирование поступил комплект EP3001A.

Он является представителем линейки "EP-Series", которая включает в себя модели:

- EP3001A (поставляется 1 модуль объемом 2 Гб )

- EP3002A (поставляется 2 модуля объемом 2х2 Гб)

- EP3003A (поставляется 3 модуля объемом 3х2 Гб)

Все модели имеют абсолютно идентичные характеристики. Скорее всего сами модули отбираются специальным образом в двухканальные и трехканальные комплекты для наилучшей совместимости друг с другом.

Модули памяти имеют следующие технические характеристики:

- Модель - EP3001A

- Тактовая частота - 1333 Мгц

- Рейтинг - PC10666

- Штатные тайминги - 9-9-9-24

- Напряжение питания - 1,5 В

- Модуль - Longdimm 240-pin

- Чипы памяти - Powerchip D rev. 128х8

- Объем модуля - 2 Гб

- Спецификация - скачать можно тут.

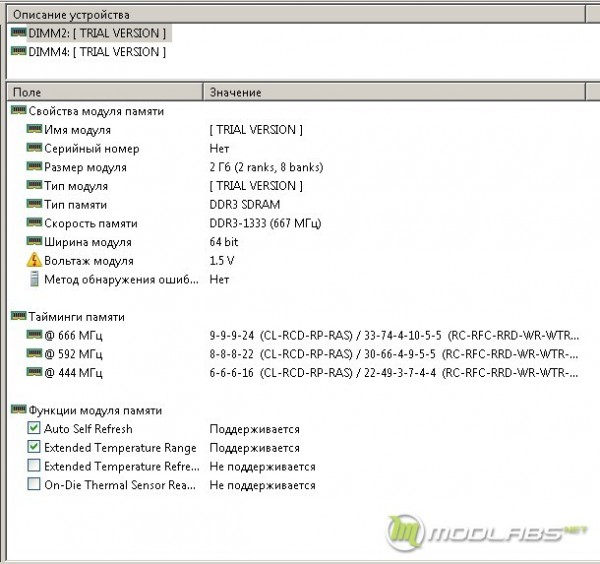

Для начала запустим пакет AIDA64 и прочитаем информацию из SPD памяти:

Эксклюзивно для линеек EP3001A/EP3002A/EP3003A производитель использует чипы памяти Powerchip D rev. 128х8. В данный момент они уже широко используются различными брендами для производства оверклокерских продуктов.

Поскольку память была предоставлена на тестирование в виде инженерных предсерийных образцов, она была лишена радиаторов. Естественно нам хотелось более подробно ее изучить и раскрыть разгонный потенциал. Однако, для тестовых испытаний с вольтажами 1,7 В и более такой вариант не совсем годится. К счастью, в тестлабе быстро нашлась вот такая полезная вещь:

Благодаря установке радиаторов Aqua RX Series-R1 нам удалось исправить ситуацию с охлаждением чипов памяти.

В этот раз мы не будем применять водяное охлаждение, однако и для работы в пассивном режиме (или например с активным обдувом кулером) алюминиевые радиатора водоблоков Thermaltake вполне подходят.

Сначала раскручиваем радиаторы:

Наносим теплопроводную прокладку на обе стороны и устанавливаем между ними модуль:

Закрепляем радиаторы обратно. Вот что получилось в итоге:

Довольно симпатично и стильно. Перейдем к испытаниям.

Тестовый стенд и методика тестирования

Для тестирования использовался тестовый стенд следующей конфигурации:

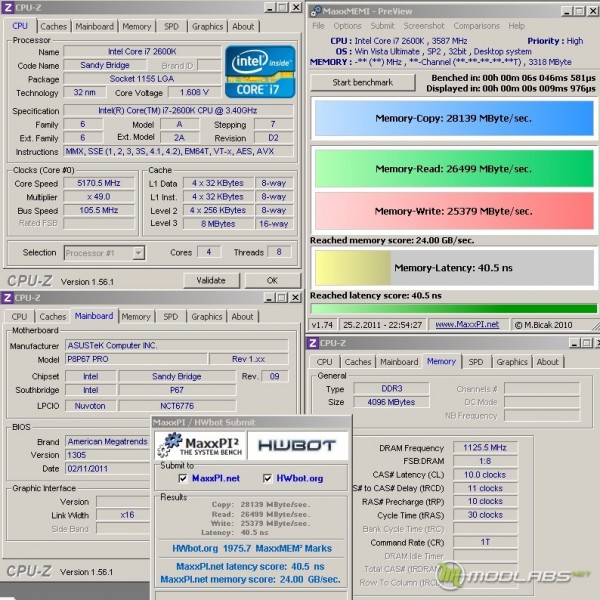

- Процессор – Intel Core i7 2600K 3400Mhz (D2)

- Материнская плата – ASUS P8P67 PRO (bios ver. 1305)

- Память – EP3001A 1333MHz 2x2048MB 9-9-9-24 1,50V

- Жесткий диск – Raptor WD740

- Видео - Sapphire Radeon 3870 X2 1024Mb GDDR3

- Блок питания – SilverStone 1000W

- Windows Vista Ultimate 32 bit

Для тестирования модулей памяти использовалась платформа Intel 1155 с топовым процессором Sandy Bridge. Производитель заявляет о специальной оптимизации данной линейки для работы с новыми процессорами Intel. Поскольку для продажи они позиционируются именно как комплекты для Sandy Bridge мы специально не проверяли их на разгонный потенциал на платформе LGA 1156 с процессорами Lynfield.

Скорость работы чипов испытывалась с тремя разными напряжениями: 1,50 В, 1,65 В и 1,8 В, при этом установленные нами радиаторы обдувались 120 мм вентилятором Thermaltake со скоростью вращения крыльчатки 2000 об/мин. Множители частоты памяти подбирались из диапазона, доступного в BIOS материнской платы, а именно: 1333, 1600, 1866, 2000, 2133. Дальнейшее наращивание частоты для получения максимального результата производилось из среды Windows с помощью фирменной утилитыASUS Turbo-V.

Стабильность работы на полученых частотах проверялась с формулами задержек, значения которых подбирались индивидуально в зависимости от установленного напряжения питания памяти.

Параметр Command Rate оставался неизменным на протяжении всего тестирования и устанавливался в положение 1T. Все второстепенные тайминги были установлены в положение AUTO. Для того, что бы контролер памяти в процессоре не препятствовал раскрытию потенциала памяти, напряжение Vcpuio на время тестов устанавливалось равным 1.35 В.

Стабильность после установке выбранных частот/таймингов проверялась утилитой MemTest86+ v4.10. После этого в 32-битной операционной системе Windows Vista поочередно запускались бенчмарки wPrime (1024M) и Pifast.

Процессор Intel Core i7 2600K был разогнан до 4900 МГц (сначала х49 множитель + дальнейший разгон по шине из ОС) - вполне достижимый практически для каждого пользователя показатель, применяющего хорошее воздушное охлаждение.

Делаем это для того, чтобы проверить работу делителей памяти 1:7 и 1:8. Как известно, у Sandy Bridge бывают проблемы в работе с некоторыми модулями памяти (при этих делителях) на частотах выше 4800-4900 МГц.

Для мониторинга температуры в процессе тестирования модулей памяти в «бутерброд» между радиаторами и чипами была приложена термопара термометра Fluke.

Результаты тестирования и разгон

Результаты проверки частот и таймингов приведены на следующих диаграммах:

При номинальном напряжении питания и штатных задержках память нормально функционирует на частоте 1866 МГц - это стало приятным сюрпризом. Хороший запас есть и по снижению таймингов на номинальных частотах - 7-8-7- без проблем. А вот уже при "шестерках" память отказывается стартовать.

При повышении вольтажа до 1,65 В (номинал подавляющего большинства продуктов для платформы Intel) и подбора сответствующих задержек нами был отработан уже весь набор основных делителей памяти платформы Sandy Bridge. Кроме того,

минимальная формула задержек 7-8-7 была улучшена с 1333 МГц до 1600МГц.

Ну а максимум по частоте был получен при напряжении питания 1,8 В и составил 2250,8 МГц. Для этого опорную частоту системной шины пришлось увеличить до 105,5 МГц. Дальнейшее повышение ее частоты даже на 0,1 -0,2 МГц приводило к зависанию системы при прохождении тестов (предварительная проверка на разгон показала что шину без проблем можно устанавливать до 107,5 МГц включительно).

Конечно при таких высоких таймингах речи не идет о полезности использования такого комплекта памяти для бенчинга. Однако, в бюджетном классе продуктов для домашнего использования в рабочих и игровых системах вполне приемлемо.

Результаты замеров скорости работы подсистемы памяти в тестоовом пакете MaxxMEMI следующие:

1. Номинальная тактовая частота, тайминги и вольтаж (1333 МГц, 9-9-9-24 1,5 В)

2. Максимальная стабильная тактовая частота (2250,8 МГц, 10-11-10-30 1,80 В)

По итоговому интегральному показателю данного теста, который измеряет скорость чтения, записи и копирования информации удалось получить почти двухкратный прирост скорости работы подсистемы памяти. Причем, при максимальном разгоне латентность памяти удалось снизить более чем на 15 нс.

Хочеться отметить, что благодаря установленному нами охлаждению максимальная температура модулей памяти не превышала в ходе тестов +51С для максимальной частоты и вольтажа (минимум при номинале +37С).

Заключение

Подведем итоги. Вот что можно выделить из положительных и отрицательных моментов по результатам тестирования:

[+] Отличный запас прочности для разгона (+ 68 % по частоте).

[+] Возможность эксплуатация на сниженных задержках при штатном вольтаже / таймингах.

[+] Использование в бюджетных модулях тех же чипов что и для оверклокерской серии.

[+] Невысокий нагрев.

[+] Очень доступная цена.

[-] Отсутствие поддержки ХМР профилей.

Ну а вообще каких-либо серьезных недостатков с учетом позиционирования и цены данного продукта не выявлено.

Модули памяти серии EP3001A уже поступили в продажу и были замечены в рознице по цене около 20 EURO.

Считаем их покупку при данной цене вполне оправданной, а с небольшой самостоятельной доработкой (установка радиаторов) эта память становится достойным приобретением для эксплуатации в составе платформы LGA 1155 c процессорами Sandy Bridge.

Отмечаем нашего сегодняшнего героя наградой за отличное соотношение цены и качества:

Хочеться верить, что компания Exceleram пришла на рынок всерьез и надолго и сможет в ближайшее время порадовать нас новыми интересными продуктами для энтузиастов.

Обсудить новинку можно в специальной ветке нашего форума.

Обзор и исследование разгонного потенциала процессора AMD Phenom II X6 1075T

Рубрика: Разгон и модификации | Процессоры и материнские платыМетки: 1075T | AMD Phenom X6 | CPU test | Thuban

Дата: 17/01/2011 23:56:15

Содержание

- Вступление

- Спецификации

- Упаковка и внешний вид

- Тестовая конфигурация

- Технология AMD Turbo Core

- Разгон на воздушном охлаждении и температурный режим

- Разгон встроенного контроллера памяти (CPU_NB)

- Разгон памяти

- Разгон по частоте шины (HTT)

- Разгон с использованием жидкого азота

- Измерение энергопотребления

- Заключение

Вступление

В течении нескольких месяцев после выхода на рынок первых 6-ядерных процессоров AMD Phenom II X6 на ядре Thuban, в линейке этих процессоров оставалось всего две модели – старший 1090T Black Edition и младший 1055T. Совсем недавно так же был выпущен новый флагман Phenom II X6 1100T Black Edition, но в этот раз речь пойдет не о нем, а о вышедшем осенью прошлого года процессоре Phenom II X6 1075T, который занял промежуточное положение между 1090T Black Edition и 1055T.

Уровень производительности процессоров на ядре Thuban давно известен и хорошо изучен. В этом плане выпуск новой модели не принес никаких изменений. Номинальная частота процессора (а значит и его производительность в штатном режиме) находится посередине между двумя ближайшими к нему моделями и отличается от них только множителем. Поэтому мы не будем подробно останавливаться на этом вопросе, а только проверим процессор на разгон (в том числе экстремальный) и сравним результаты замеров энергопотребления систем, основанных на 6-ядерных процессорах AMD и Intel.

Для тестирования был использован экземпляр процессора, выпущенный на 23-й неделе 2010 года, то есть в начале июня:

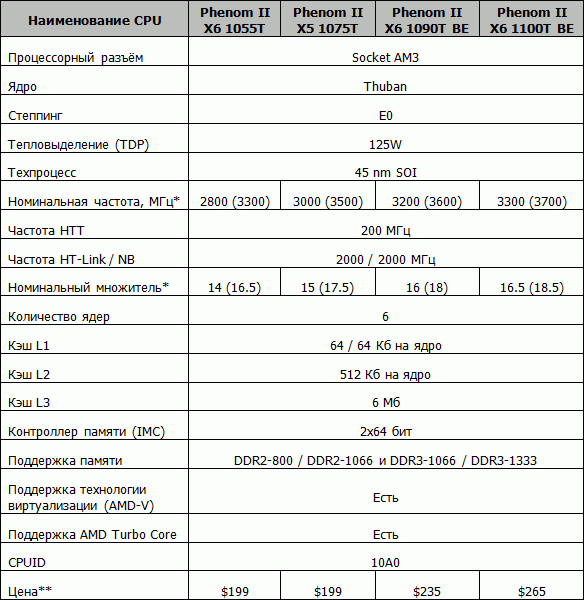

Спецификации

Спецификации процессоров AMD Phenom II X6 сведены в таблицу:

*В скобках указаны частоты и значения множителей при активной технологии AMD Turbo Core

**Данные о ценах взяты с официального сайта производителя

Процессор Phenom II X6 1075T на деле оказался не столько дополнением в линейке 6-ядерников AMD, сколько заменой Phenom II X6 1055T. При их одинаковой стоимости в $199 нет теперь причин для покупки именно 1055T вместо 1075T.

Все процессоры имеют одинаковые характиристики (степпинг, TDP, объём кэша и т.д.) и отличаются только номинальной частотой и множителем. Плюс к этому два старших процессора отличаются наличием свободного на повышение множителя.

Тестовая конфигурация

Для тестирования был использован открытый стенд со следующей конфигурацией:

- Процессор: AMD Phenom II X6 1075T E0 (Thuban);

- Материнская плата: Asus Crosshair IV Formula, AMD 890FX + SB850, BIOS 1102;

- Память: G.Skill Perfect Storm F3-16000CL7T-6GBPS 7-8-7-20 1.65V 3x2048Mb (использовались только два модуля памяти);

- Видеокарты: Palit GeForce 7300GT Sonic, 256 Мбайт GDDR3, PCI-E;

- Жесткий диск: Western Digital WD1500HLFS (Velociraptor), 150 Gb;

- Блок питания: Topower PowerTrain TOP-1000P9 U14 1000W;

- Термопаста: Arctic Silver Ceramique;

- Охлаждение процессора: Glacial Tech F101 PWM.

Программное обеспечение:

- ОС Windows 7 Ultimate build 7600 x86;

- DirectX June 2010 Redistributable;

- NVIDIA ForceWare v258.96;

- Asus TurboV EVO v1.02.23;

- CPU-Z v1.55;

- Core Temp v0.99.7;

- LAVALYS Everest Ultimate v5.50.2183 Beta;

- LinX 0.6.4.

Технология AMD Turbo Core

Процессор AMD Phenom II X6 1075T, как и другие модели на ядре Thuban, поддерживает технологию автоматического разгона AMD Turbo Core, о чем говорит последняя буква "T" в его названии. Принцип работы AMD Turbo Core в целом схож с технологией Turbo Boost у процессоров производства Intel и основан на управлении частотой отдельных ядер и напряжением процессора, в зависимости от уровня нагрузки на них. Одно из основных отличий от процессоров Intel в том, что AMD Turbo Core повышает множители на половине загруженных ядер с одновременным понижением на остальных не используемых. То есть для активации AMD Turbo Core необходимо, чтобы нагружены были не более половины ядер процессора, то есть не более трёх в случае 6-ядерного ядра Thuban и не более двух у 4-ядерных Zosma.

Для поддержки технологии AMD Turbo Core достаточно обновить BIOS материнской платы. После чего в нём появится опция, позволяющая при желании эту технологию отключить. Впрочем, для этого можно использовать и утилиту AMD Overdrive.

При активации AMD Turbo Core процессор AMD Phenom II X6 1075T автоматически увеличивает множитель на трёх загруженных ядрах с x15 до x17.5. При номинальной оперной частоте HTT в 200 МГц это дает повышение частоты на 500 МГц (с 3000 до 3500). В тоже время множители на ядрах, оставшихся свободными, понижаются до x4, что даёт их итоговую частоту 800 МГц, в случае работы процессора в штатном режиме. Без нагрузки (при условии, что технологии энергосбережения отключены), а так же при одновременной нагрузке больше на четыре или более ядер множители всех ядер остаются на номинальном значении x15.

Еще одно важное отличие AMD Turbo Core от Intel Turbo Boost – невозможность зафиксировать для постоянного использования средствами BIOS повышенный множитель, независимо от нагрузки. Материнские платы для платформы Socket 1366 и Socket 1156 давно научились это делать, в том числе и бюджетные модели, хотя и не все. А у плат для процессоров AMD, включая модели на последнем флагманском чипсете AMD 890FX, пока такой возможности нет. Не помогает даже отключение части ядер в BIOS. К сожалению, это сводит к нулю практическую пользу от AMD Turbo Core для оверклокеров, способных самостоятельно настроить все параметры для разгона процессора. При работе процессора на частотах, близких к пределу его стабильной работы, самопроизвольные изменения множителей, приводящие к скачкам частоты на несколько сотен мегагерц, просто недопустимы. Штатного множителя у AMD Phenom II X6 1075T (и даже у младшего в линейке AMD Phenom II X6 1055T), доступного без активации AMD Turbo Core, вполне достаточно для обычного не экстремального разгона на воздухе и с использованием водяного охлаждения до частот в районе 4000-4200 МГц. Поэтому при разгоне процессоров на ядре Thuban технологию AMD Turbo Core лучше отключить.

Что касается экстремального разгона, то тут AMD Turbo Core может оказаться полезной, но только если материнская плата не способна работать на высоких частотах HTT, а процессор не относится к серии Black Edition, то есть имеет заблокированный на повышение множитель. В этом случае единственным способом поднятия частоты остается повышение множителя выше штатного при помощи AMD Turbo Core. Причем польза от этого может быть не только в однопоточных бенчмарках, но и во всех остальных, которым достаточно для получения высокого результата только трех ядер, если сделать к ним привязку (например, при помощи диспетчера задач). Но тут нужно учесть, что вы будете лишены возможности вручную управлять множителями на ядрах. И опять же, резкие скачки частот и напряжения могут помешать успешному разгону, а для того чтобы получить результат в CPU-Z (или любой скриншот с частотами, на которых фактически был пройден какой-либо бенчмарк) придется параллельно создавать фоновую нагрузку хотя бы на одно ядро. Другими словами эффективные результаты при экстремальном разгоне в условиях работы AMD Turbo Core получить невозможно.

Разгон на воздушном охлаждении и температурный режим

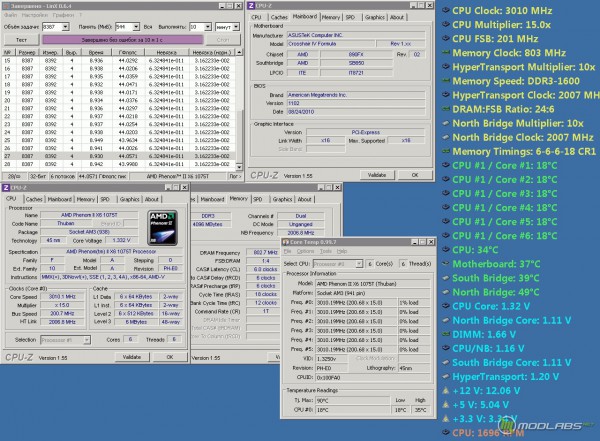

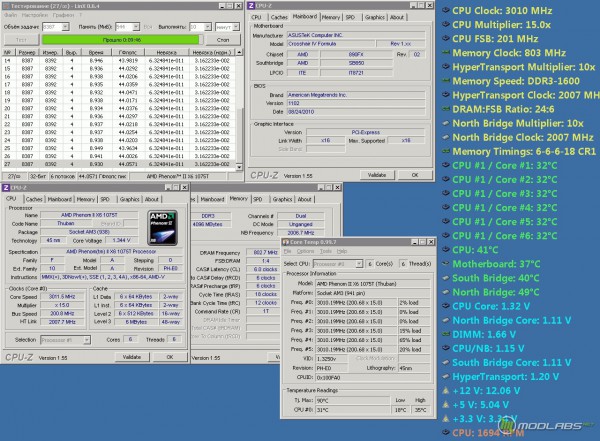

Для охлаждения процессора использовался кулер Glacial Tech F101 PWM. Температура воздуха в помещении во время тестирования составляла +21°C.

Штатные напряжения могут незначительно отличатся у разных экземпляров процессоров. В нашем случае Vcore по умолчанию было равно 1.325 В, а напряжение встроенного контроллера памяти (CPU_NB Voltage ) – 1.1625 В.

.

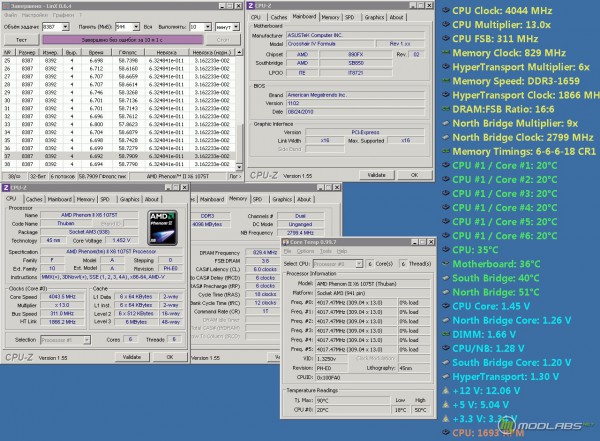

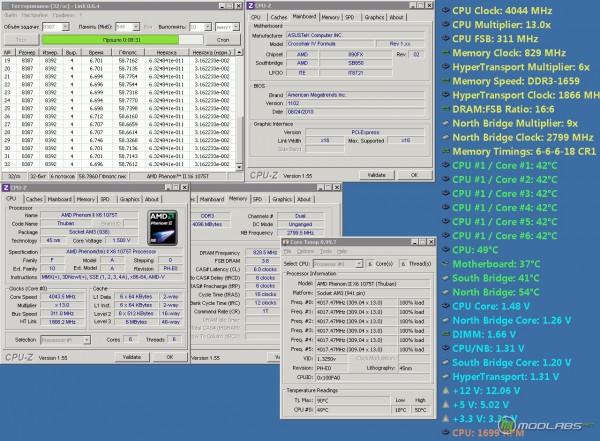

На номинальной частоте процессор прогревался очень слабо. Температура составила +34°C в покое и +41°C под нагрузкой:

Из-за особенности роботы используемой материнской платы, завышающей частоту шины HTT, номинальная частота также устанавливалась с небольшим завышением до 3011 МГц.

Как оказалось, BIOS 1102 для Asus Crosshair IV Formula имеет одну неприятную особенность: завышение Vcore под нагрузкой после включения функции Loadline Calibratiion. И чем больше ядер у используемого процессора, тем выше уровень завышения. При штатном напряжении это не очень заметно, завышение составило около 0.1 В ( т.е. 1.332 В в покое повышалось до 1.344 В под нагрузкой). Но уже при установке 1.45 В на 6-ядерных процессорах оно повышается на 0.5V (то есть до 1.50 В), что совсем не мало. А если Loadline Calibratiion не включать, то начинаются значительные просадки напряжения, что еще хуже, чем завышение.

Разгон процессора на воздушном охлаждении ограничился частотой

4043 МГц:

Несмотря на приличный запас по температуре (+35°C в покое и +49°C под нагрузкой), повышение напряжения выше 1.50 В под нагрузкой не приводило к дальнейшему улучшению разгонного потенциала.

Технология AMD Turbo Core была отключена, так как штатного множителя x15 более чем достаточно для разгона на воздушном охлаждении. Наоборот, множитель пришлось даже снизить до x13, чтобы подобрать наиболее оптимальный режим работы памяти и CPU_NB, при котором их частоты тоже были бы близки к предельным.

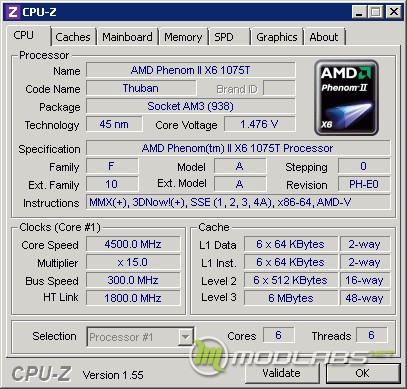

Максимальная частота, зафиксированная программой CPU-Z на воздушном охлаждении, составила 4500 МГц с напряжением 1.476 В:

Она была получена на втором ядре (core1), которое оказывается лучшим по разгону на всех протестированных нами процессорах AMD. По остальным ядрам результаты получились такими:

- Core0: 4304 МГц;

- Core2: 4439 МГц;

- Core3: 4424 МГц.

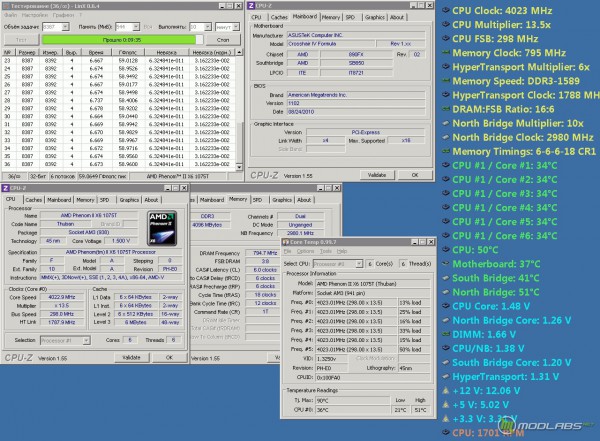

Разгон встроенного контроллера памяти (CPU_NB)

Контроллер памяти совсем немного недотянул до трех гигагерц. После установки в BIOS напряжения CPU_NB равного 1.35 В была получена частота 2980 МГц. При этом мониторинг в программе LAVALYS Everest показывал напряжение как 1.36 В в покое и 1.38 В под нагрузкой.

Максимальная частота CPU_NB, на которой можно было снять скриншот, оказалась на уровне 3200 МГц:

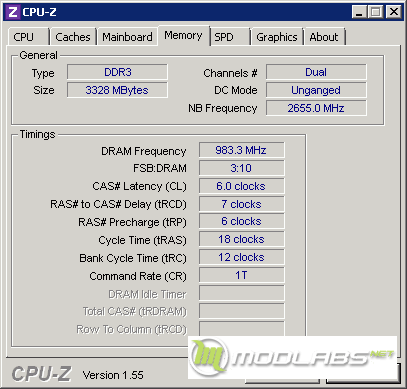

Разгон памяти

После неуспешных попыток в прошлом заставить работать память на платформе AMD на частоте 2000 МГц с процессором Phenom II X6 1090T, была надежда что другой экземпляр процессора на ядре Thuban сможет в этом помочь, но, к сожалению 1900 МГц это все на что оказался способен встроенный контроллер памяти у нашего исследуемого экземпляра Phenom II X6 1075T:

Это лишь немногим лучше результатов этой же памяти и на этой же материнской плате с процессорами на ядре Deneb.

Максимальная "скриншотная" частота памяти в CPU-Z так же недотянула до двух гигагерц и составила 1966 МГц:

Разгон по частоте шины (HTT)

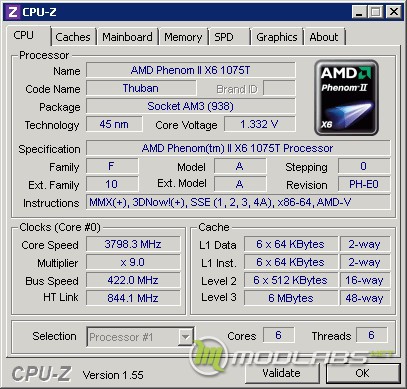

Зато с разгоном по частоте HTT у этого процессора все было отлично. Возможность загрузки операционной системы до частоты 376 МГц и дальнейший разгон из Windows при помощи программы Asus TurboV EVO до 422 МГц:

Ранее такой же результат был получен и с процессором Phenom II X6 1090T.

Разгон с использованием жидкого азота

Для охлаждения процессора использовался стакан XtremeLabs.org MAGNUM CPU Pot и 16 литров жидкого азота, а для контроля температуры процессора и стакана – цифровой термометр UNI-T UT-325. Чтобы диагностировать и отслеживать процесс старта системы в нижний PCI-слот была установлена карта POST-coder. Для получения результатов использовалась операционная система Windows XP SP3 x86, настроенная на максимальную производительность.

Кроме ограничения на повышение множителя у обычных (то есть не Black Edition) процессоров AMD есть еще одно ограничение: максимальный множитель CPU_NB равен x10. На жидкостном и воздушном охлаждении это не критично, потому что достичь частоты HTT в 300 МГц можно без труда практически на любой материнской плате, что даст частоту 3000 МГц на CPU_NB. Но с понижением температуры процессора потенциал разгона контроллера памяти существенно возрастает, а разгон по HTT в лучшем случае остается как на воздухе, а в худшем даже немного снижается. С охлаждением жидким азотом типичные рабочие частоты CPU_NB находятся в интервале 4000-5000 МГц, что в случае заблокированного процессора требует частот HTT от 400 до 500 МГц. На это способна далеко не каждая материнская плата (особенно с разъёмом Socket AM3) и не каждый экземпляр процессора. В большинстве случаев, при разгоне таких процессоров под азотом, можно сразу выставлять максимальный множитель CPU_NB (10x) и держать частоту HTT как можно выше. Единственное исключение – бенчмарк wPrime, почти не реагирующий на частоту контроллера памяти.

Быстрая проверка ядер по отдельности на частоту в CPU-Z показала что второе ядро (Core1) как было лучшим на воздухе, так им и осталось на азоте. Результат в CPU-Z – 6274 МГц с напряжением 1.824 В:

Разгон был очень близок к пределу по частоте HTT, но все же не ограничился ей. С одной стороны это хорошо, потому что не пришлось включать технологию AMD Turbo Core. Плохо только что потенциал процессора на азоте оказался существенно ниже, чем у AMD Phenom II X6 1090T и дело тут вовсе не в свободном множителе у модели Black Edition. Видимо какой-то отбор более удачных ядер для производства старших моделей все же существует. Именно это делает нецелесообразной экономию $36 разницы между 1075T и 1090T, в случае если процессор выбирается именно для экстремального разгона.

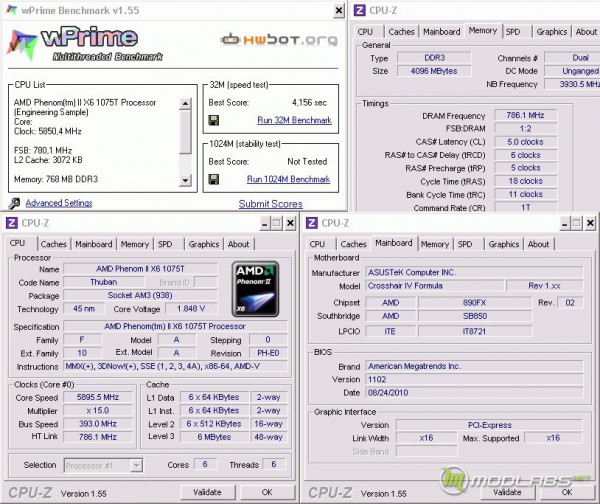

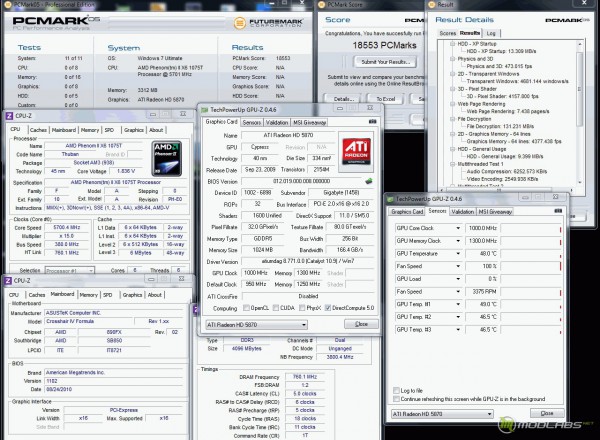

Результаты в 2D-бенчмарках получились следующими:

- SuperPi 1M – 11.344 секунд на частоте 6047 МГц:

- SuperPi 32M – 11 минут 55.625 секунд на частоте 5807 МГц:

- PiFast – 18.34 секунд на частоте 6002 МГц:

- wPrime 32M – 4.156 секунд на частоте 5895 МГц:

- wPrime 1024M – 134.844 секунд на частоте 5745 МГц:

- PCMark05 – 18553 на частоте 5700 МГц:

В завершении приведу несколько фотографий стенда, полученных после нескольких часов тестирования процессора с жидким азотом:

Измерение энергопотребления

Уровень энергопотребления компьютера фиксировался при помощи тарификатора электроэнергии PEREL Tools E305EMG. Для сравнения был собран тестовый стенд на базе 6-ядерного процессора Intel Xeon X5667 и материнской платы MSI Big Bang XPower. Кроме отличий в самом процессоре и типе материнской платы, а так же количестве установленных модулей памяти, все остальные комплектующие совпадали для обеих систем.

Показания снимались как при работе процессоров в номинале, так и при разгоне. Процессор AMD Phenom II X6 1075T разгонялся до частоты 4000 МГц с напряжением 1.45 В (1.50 В под нагрузкой), а Intel Xeon X5667 – до 4400 МГц с напряжением 1.41 В (1.43 В под нагрузкой).

В оба стенда по очереди устанавливались три видеокарты:

- Неигровая платформа с видеокартой GeForce 7300 GT 256Mb DDR3 @ 500/1000 МГц;

- Игровая платформа с одной видеокартой Radeon HD 5870, работающей на частотах 1000/1300 МГц с напряжениями 1.30 В/1.70 В (GPU/память);

- Игровая платформа с двумя видеокартами (Radeon HD 5870 + HD 5850), работающими на частотах 950/1250 МГц в режиме Crossfire.

В каждом из режимов измерения, показания снимались в четырех состояниях системы, отличающихся уровнем нагрузки:

- Режим простоя при загруженной операционной системе (OS idle mode);

- Режим простоя в BIOS Setup;

- Нагрузка только на процессор программой LinX;

- Одновременная нагрузка на процессор и видеокарту программой OCCT (тест PSU).

В операционной системе был установлен план электропитания "Высокая производительность". При тестировании процессора Intel Xeon X5667 технологии Hyper Threading и Turbo Boost были включены.

В целом повторяется примерно та же картина, как и при сравнении энергопотребления систем, основанных на 4-ядерных процессорах от Intel и AMD, проведенном мной в одном из прошлых обзоров.

Высокая номинальная частота и напряжение у процессоров AMD приводит и к более высокому энергопотреблению у них при работе в штатном режиме, но стоит только разогнать процессор от Intel с напряжением 1.40 В или выше, как он сразу же обгоняет своего соперника по этому показателю.

Заключение

В заключении подитожим преимущества и недостатки процессора AMD Phemon II X6 1075T:

[+] Наряду с AMD Phenom II X6 1055T является самым дешевым на данный момент 6-ядерным процессором. В разы дешевле всех 6-ядерным процессоров Intel, и даже дешевле многих 4-ядерных.

[+] Очень низкие рабочие температуры, даже в разгоне с повышением напряжения;

[+] Штатного множителя более чем достаточно для разгона с применением систем воздушного и жидкостного охлаждения. А при использовании хорошей материнской платы его, скорее всего, хватит и для экстремального разгона;

[+] Поддержка фирменной технологии AMD Turbo Core;

[-] Заблокированный на повышение множитель;

[-] Встроенный контроллер памяти по-прежнему неспособен работать с высокочастотными комплектами, частота которых превышает 2000 МГц;

[-] Разгонный потенциал при экстремальном разгоне может оказаться ниже, чем у старших моделей 1090T и 1100T.

Выражаем благодарность нашему партнеру - компании AMD за предоставленный на тестирование процессор Phenom II X6 1075T.

Предлагаем обсудить данный материал в специальной ветке нашего форума.

FAQ по системам питания материнских плат и видеокарт

Рубрика: Теоретические статьи | Разгон и модификацииМетки: DrMos | VRM | дроссели | катушки | мосфеты | система питания

Дата: 01/11/2010 00:00:00

Q: Какие напряжения на мат. платах используют системы питания с 1 и более фаз?

A: Основные напряжения на материнских платах следующие:

- Напряжение на процессоре – CPU Core Voltage (Vcore, оно же VCC). Возможные варианты – от 4-х реальных фаз до 32-х виртуальных.

- Напряжение на встроенном контроллере памяти в процессоре – CPU_VTT (оно же QPI Voltage) для процессоров Intel или CPU_NB для процессоров AMD. Обычно 1, 2 или 3 фазы.

- Напряжение на памяти – DRAM Voltage (Vdram, оно же Vddr, Vdimm, Vmem). Обычно 1, 2 или 3 фазы.

- Напряжение на северном мосту – IOH Voltage (Vioh) для чипсетов Intel, SPP Voltage (Vspp) для чипсетов NVIDIA, NB Voltage (Vnb) для остальных чипсетов. Обычно 1, 2 или 3 фазы.

- Напряжение на южном мосту – ICH Voltage (Vich) для чипсетов Intel, MCP Voltage (Vmcp) для чипсетов NVIDIA, SB Voltage (Vsb) для остальных чипсетов. Обычно 1 фаза либо LDO.

- Напряжение на Platform Controller Hub (PCH) – PCH Voltage (Vpch) для чипсетов Intel для Socket 1156. Обычно 1 фаза либо LDO.

- Напряжения остальных компонентов (PLL, HT, FSB, коммутаторы линий PCI-E) практически никогда не используют что-то более сложное, чем LDO, поэтому их можно не рассматривать.

Q: Какие напряжения на видеокартах используют системы питания с 1 или более фаз?

A: Основные напряжения на видеокартах следующие:

- Напряжение на графическом процессоре – GPU Voltage (Vgpu). Возможные варианты – от 1-й фазы на low-end видеокартах до 16 виртуальных на топовых видеокартах.

- Общее напряжение на видеопамяти (когда Vddq равно Vdd) – memory voltage (Vmem). Обычно 1, 2 или 3 фазы. На простых видеокартах может стоять LDO.

- Раздельные напряжения на видеопамяти (когда Vddq не равно Vdd). Обычно по одной фазе на Vddq и Vdd.

- Напряжение на контроллере памяти (Vddci) – присутствует только на видеокартах, требующих использования отдельного напряжения для питания контроллера памяти в GPU (все верхние модели ATI Radeon, начиная с X1800/X1900/X1950). Обычно 1 или 2 фазы.

- Напряжения остальных компонентов (PCI-E Voltage, коммутаторы линий PCI-E, микросхемы NVIO, переходные мосты HSI и Rialto) практически никогда не используют что-то более сложное, чем LDO, поэтому их можно не рассматривать.

Q: Какие элементы могут входить в состав системы питания:

A: Вот список основных элементов:

- ШИМ-контроллер (PWM Controller). Основной элемент системы питания. Именно он определяет максимально возможное количество фаз, но не обязательно все они будут использоваться. Один и тот же контроллер может использоваться на разных моделях, но с разным количеством задействованных фаз. В качестве примера приведу 4-фазный Primarion PX3544, который используется на видеокартах GeForce 8800 GT (2 фазы), GeForce 8800 GTS 512 Mb (3 фазы) и GeForce 9800 GTX (все 4 фазы).

- Дроссели (inductors).

- Конденсаторы (capacitors).

- Мосфеты (MOSFETs).

- Драйверы (drivers). Могут быть реализованы как в виде отдельных микросхем, так и интегрированы в контроллер напряжения, в микросхему DrMOS или даже в микросхему для удвоения фаз. Количество драйверов не может быть меньше количества реальных фаз.

- Микросхемы DrMOS. Представляют собой сборку из пары мосфетов (нижний + верхний) и драйвера в одном корпусе. Производятся компаниями Renesas Electronics, Fairchild Semiconductors, Vishay Siliconix и Infineon Technologies . Используются на материнских платах MSI и (с недавних пор - Gigabyte). Так же можно встретить на некоторых референсых видеокартах NVIDIA и ATI, например на GeForce GTX295 (Single PCB) и Radeon HD4770.

- Удвоители фаз (Phase Doubler) с интегрированными драйверами. Пока мне встречались только Intersil ISL6611A и uPI Semiconductor uP6284, которые из одной фазы делают две, преодолевая, таким образом, ограничение контроллера напряжения на количество максимально поддерживаемых фаз.

Q: Что такое реальные и виртуальные фазы? Какие бывают реализации виртуальных фаз питания?

A: Реальное количество фаз определяет режим работы контроллера напряжения. Фазы можно считать виртуальными, если их больше, чем максимально поддерживаемое используемым контроллером напряжения.

Системы питания по степени "виртуальности" фаз можно поделить на три типа:

1. Традиционного типа, то есть без виртуальных фаз. Количество фаз в контроллере питания равно количеству драйверов, а также количеству дросселей и пар мосфетов. Тут все честно и прозрачно.

2. Параллельное соединение виртуальных фаз. Количество фаз в контроллере питания равно количеству драйверов, но на каждую реальную фазу приходится увеличенное количество дросселей и мосфетов, соединенных параллельно. Использование параллельного соединения можно отследить прозвонкой затворов у мосфетов между собой. Пример: 24-фазные материнские платы Gigabyte, за исключением GA-X58A-UD9.

3. Виртуальные фазы не соединены параллельно, а управляются каждая своим драйвером. Но реальное количество фаз, поддерживаемое контроллером напряжения, все равно меньше количества драйверов. В этом случае прозвонка затворов у мосфетов уже ничего не покажет. Пример: MSI Big Band XPower, MSI R5870 Lightning, MSI N480GTX Lightning

Q: Что такое LDO?

A: Low-dropout (LDO) regulator – микросхема, понижающая напряжение до нужного уровня, без использования фаз питания. Используется для формирования питающего напряжения на компонентах, не очень требовательных к качеству питания и не потребляющих большой ток. Часто применяется на материнских платах для питания южных мостов и на видеокартах для напряжения PCI-E Voltage (Vpcie, оно же PEXVDD).

Q: Как правильно определить используемое количество фаз?

A: Для начала, нужно определить к какому напряжению относятся расположенные на плате элементы систем питания. В случае сомнений можно использовать мультиметр для замеров напряжения на дросселях. Запоминаем количество дросселей, относящихся к нужному нам напряжению, исключив из них те, что стоят на входном напряжении (обычно это одна из линий БП – +12V/+5V/+3.3V). Далее недалеко от них находим микросхему контроллера напряжения. По маркировке контроллера определяем производителя и модель. Ищем информацию об этом контроллере. Сначала конечно стоит поискать последнюю версию datasheet на сайте производителя или хотя бы страницу с кратким описанием, распиновкой и схемой включения. Если не получается найти на нужную нам модель, попробуйте поискать по маркировке без буквенных суффиксов (то есть без "А", "B", "CRZ", "CBZ" и т.п. на конце маркировки). Не всегда различные вариации одного и того же контроллера существенно отличаются между собой. Но нередко для них создается и выкладывается один общий файл с документацией. Также в сети существуют архивы с даташитами, в том числе с теми, что были удалены с сайтов производителей.

После того как узнаем максимальное количество фаз, поддерживаемых контроллером, сравниваем его с количеством дросселей, определенных ранее. Если это количество совпало, значит с большой долей вероятности система питания реализована без виртуальных фаз и количество дросселей равно количеству фаз. Но могут быть и исключения – например, если задействована только половина из возможных фаз контроллера, но при этом на каждую фазу установлено по два дросселя (мне такие варианты пока не встречались, но теоретически они тоже возможны). Если дросселей меньше, чем количество фаз контроллера, это означает, что не все фазы контроллера были задействованы и количество фаз равно количеству дросселей. Если же дросселей больше (в 2 или даже 3 раза), чем поддерживает контроллер напряжения, то тут у нас вариант с виртуальными фазами. В этом случае количество реальных фаз определяется контроллером напряжения, а количество виртуальных фаз - дросселями.

Сложнее всего, когда по контроллеру напряжения нет никакой информации в свободном доступе. В этом случае о его характеристиках остается судить лишь по косвенным признакам. Но даже в этом случае можно попытаться определить количество фаз по количеству драйверов. Необходимо только учитывать, что драйверы существуют как одноканальные (управляют только одной парой мосфетов), так и двухканальные (управляют сразу двумя парами мосфетов). Двухканальных драйверов достаточно вдвое меньше, чем одноканальных, чтобы обеспечить работу такого же количества фаз.

В случае если система питания основана на контроллере производства Intersil или uPI Semiconductor, можно попробовать поикать микросхемы ISL6611A или uP6284, использующиеся для удвоения фаз. Шесть таких микросхем в сочетании с 6-фазным контроллером позволяют получить 12 независимых фаз в системе питания, без использования параллельного соединения.

Q: Какие ошибки допускают авторы обзоров при описании систем питания?

А:

- Вместо того чтобы попытаться самостоятельно разобраться в системе питания, просто копируют информацию из "reviewers guide", из пресс-релизов, с сайта производителя, из других обзоров, не всегда соответствующую действительности.

- Последнее время все чаще можно встретить фразы типа "система питания построена по схеме X+Y" или даже "X+Y+Z". Это приводит к запутыванию читателей. Сначала они читают обзор видеокарты, где напряжение на GPU приплюсовано к напряжению на памяти, а затем, читая обзор материнской платы, думают, что там к напряжению Vcore тоже приплюсована память, а не напряжение на контроллере памяти встроенном в процессор. Чтобы избежать путаницы, лучше указывать раздельно к каким напряжениям относятся те или иные фазы. Единственный случай, когда уместно указание вида "X+Y" – это когда оба напряжения управляются одним и тем же контроллером (например, в системах питания процессоров AMD на материнских платах под Socket AM3/AM2+).

- Думают, что система питания северного моста обязательно должна быть рядом с северным мостом, а система питания памяти – рядом со слотами памяти и т.д. Это не всегда так. Да, чем короче длина проводников от системы питания до питаемого элемента, тем лучше. Но место на PCB ограничено и при нынешней очень высокой плотности компонентов, не всегда удается размещать все необходимое поблизости. Система питания северного моста может находиться, к примеру, между южным мостом и слотами памяти, а рядом с северным мостом не редко можно встретить систему питания встроенного контроллера памяти в процессоре.

- Не используют мультиметр для проверки своих предположений о принадлежности элементов системы питания к тому или иному напряжению. В некоторых случаях без мультиметра правильно определить количество используемых фаз бывает довольно сложно. Например, когда контролер напряжения поддерживает до 3-х фаз и на плате мы видим 3 дросселя, а при замерах мультиметром выясняется что фаз все-таки две, потому что третий дроссель стоит на входном напряжении (+12V VCC).

Q: Как расшифровать маркировку вида "XX-XX" (AT-8D и т.п.) у контроллеров напряжения производства Richtek?

A: Скачать документ Richtek Marking Information. В нём, по коду продукта (начало маркировки "XX-") можно определить Part number (RTxxxx) для каждого типа корпуса. А по Part number уже можно найти даташит.

Q: Какие контроллеры напряжения используются на материнских платах и видеокартах? Где скачать документацию к ним? Сколько фаз они поддерживают? Какие контроллеры напряжения поддерживают управление через шину I2C или SMBus (например, для реализации программного вольтмода)?

A: Ответы на все эти вопросы вы найдете в этой таблице:

| Производитель | Модель | Фаз | Напряжение | Пример использования | I2C |

| Volterra | VT1165 | 6 | Vgpu | GeForce 9800GX2 (reference) GeForce GTX295 Dual-PCB (reference) GeForce GTX280 (reference) GeForce GTX260 (reference) Radeon HD3870X2 (reference) ASUS EAX3870X2 TOP (non-reference) | + |

| Volterra | VT1185 | 10 | Vcore | EVGA X58 Classified | + |

| Vgpu | Galaxy GeForce GTX 460 (non-reference) | ||||

| CHiL Semiconductor | CHL8214 | 4 | Vgpu | Radeon HD6850/HD6870 (reference) | + |

| CHiL Semiconductor | CHL8266 | Vgpu | GeForce GTX480 (reference) | + | |

| CHiL Semiconductor | CHL8318 | 8 | Vcore | ASUS Rampage III Extreme ASUS Rampage III Formula | + |

| Richtek | RT8800A | 3 | Vmem | EVGA X58 Classified | - |

| uPI Semiconductor | uP6225 | 6 (?) | Vgpu | MSI N480GTX Lightning (non-reference) MSI R5870 Lightning (non-reference) | + |

| uPI Semiconductor | uP6262 | 3 | Vmem | MSI N480GTX Lightning (non-reference) | + |

| Richtek | RT8805 | 2 | Vgpu | Palit GeForce 7900GS (non-reference) | - |

| Analog Devices | ADP4100 | 6 | Vgpu | Gigabyte GV-R587SO-1GD (non-reference) | - |

| On Semiconductor | NCP1587E | 1 | Vmem, Vddci | Gigabyte GV-R587SO-1GD (non-reference) | - |

| uPI Semiconductor | uP7706 | LDO | Vpcie | Gigabyte GV-R587SO-1GD (non-reference) | - |

| Remarked by Asus | EPU ASP0902 | 4 | Vcore | ASUS Crosshair IV Formula ASUS M4A88TD-V EVO/USB3 ASUS M4A785TD-V EVO | - |

| Remarked by Asus | PEM ASP0910 | 1 | CPU_NB | ASUS Crosshair IV Formula ASUS M4A88TD-V EVO/USB3 ASUS M4A785TD-V EVO | - |

| Remarked by Asus | EPU ASP0905 | 4 | Vgpu | ASUS EAH5750 Formula | - |

| Intersil | ISL6324A | 4+1 | Vcore + CPU_NB | Gigabyte GA-890FXA-UD7 | + |

| STMicroelectronics | L6717 | 4+1 | Vcore + CPU_NB | Biostar TA890FXE | + |

| STMicroelectronics | L6740 | 4+1 | Vcore + CPU_NB | ASUS Crosshair III Formula ASUS M4A79T-Deluxe | + |

| STMicroelectronics | L6788A | 3 | Vgpu | Radeon HD4770 (reference) Radeon HD5770 (reference) | + |

| Volterra | VT238 | 1 | Vddq | GeForce GTX260 (reference) ASUS EAX3870X2 TOP (non-reference) | - |

| Volterra | VT235 | 1 | Vdd | GeForce GTX260 (reference) ASUS EAX3870X2 TOP (non-reference) | - |

| Intersil | ISL6269 | 1 | Vmem | GeForce 9800GX2 (reference) | - |

| Analog Devices | ADP3193A | 3 | Vgpu | GeForce GTX295 Single-PCB (reference) | - |

| Richtek | RT8841 | 4 | Vgpu | GeForce GTX275 (reference) | - |

| On Semiconductor | NCP5388 | 4 | Vgpu | Palit GeForce GTS250 (non reference) | - |

| Anpec Electronics | APW7068 | 1 | Vmem | Palit GeForce GTS250 (non reference) | - |

| Intersil | ISL6327 | 6 | Vcore | NVIDIA nForce 790i (reference PCB) | - |

| Vgpu | GeForce GTX285 (reference PCB) | ||||

| Intersil | ISL6322G | 2 | CPU_VTT, Vdram | Gigabyte GA-P55-UD6 | + |

| Intersil | ISL6545 | 1 | Vioh | EVGA X58 Classified | - |

| Vpch | Gigabyte GA-P55-UD6 | ||||

| On Semiconductor | NCP5383 | 2 | Vgpu | Palit GeForce 9600GT (non-reference) | - |

| On Semiconductor | NCP5424 | 1 | Vmem | Palit GeForce 6800GS (non-reference) | - |

| On Semiconductor | NCP5392 | 4 | Vgpu | Palit GeForce GTX470 (non-reference) | |

| On Semiconductor | NCP5395 | 4 | Vgpu | NVIDIA GeForce GTX460 (reference) NVIDIA GeForce GTS450 (reference) | - |

| Richtek | RT9214 | 1 | Vgpu | Palit GeForce 6800GS (non-reference) | - |

| Intersil | ISL6520 | 1 | Vmem | ASUS A7N8X-E Deluxe | - |

| Intersil | ISL6312 | 4 | CPU_VTT | EVGA X58 Classified | - |

| STMicroelectronics | L6713A | 3 | Vgpu | ASUS GeForce 8800GT (non-reference) Axle GeForce 8800GT (non-reference) Galaxy GeForce 8800GS (non-reference) | - |

| Anpec Electronics | APW7066 | 1+1 | Vdd + Vddq | NVIDIA GeForce 9800GTX (reference) | - |

| Fairchild | FAN5032 | 4 | Vcore | ASUS P5KC | - |

| Richtek | RT8802A | 5 | Vgpu | Palit GeForce (non-reference) | - |

| Analog Devices | ADP3198 | 4 | Vcore | ASUS P3E3 ASUS P5N-E ASUS P5W64 WS Pro | - |

| Volterra | VT243 | 1 | Vmem | ATI Radeon HD5870 (reference) ATI Radeon HD5770 (reference) | - |

| Volterra | VT237 | 1 | Vmem | ATI Radeon HD5970 (reference) | - |

| Vddci | ATI Radeon HD5850 (reference) | - | |||

| Analog Devices | ADP3186 | 4 | Vcore | ASUS K8N4-E Deluxe | - |

| Analog Devices | ADP3180 | 4 | Vcore | ASUS P4P800-SE | - |

| Intersil | ISL6568 | 2 | Vgpu | NVIDIA GeForce 7950GX2 (reference) | - |

| Anpec Electronics | APW7065 | 1 | Vmem | Palit Radeon HD2600XT Sonic (non-reference) | - |

| Anpec Electronics | APW7074 | 1 | Vgpu | Chaintech GeForce 7600GS (non-reference) | - |

| Anpec Electronics | APW7067 | 1 | Vmem | Chaintech GeForce 7600GS (non-reference) GeForce 8600 GTS (reference) | - |

| Richtek | RT9259 | 1 | Vmem | Palit GeForce GTX470 (non-reference) | - |

| Richtek | RT9259A | 1 | Vgpu Vmem | Asus Radeon X1300Pro (non-reference) Palit GeForce 8800GS (non-reference) | - |

| Anpec Electronics | APW7120 | 1 | Vmem | Asus Radeon X1650XT (non-reference) Asus Radeon HD3650 (non-reference) | - |

| Vgpu, Vmem | Asus GeForce 8400GS (non-reference) | ||||

| Intersil | ISL6534 | 1+1 | Vmem | GeForce 7800GTX (reference) | - |

| Vgpu + Vmem | GeForce 6600GT (reference) | ||||

| Richtek | RT9218 | 1 | Vgpu | XFX GeForce 7600GT (non-reference) MSI GeForce 7300GT (non-reference) MSI GeForce 7300GS (non-reference) ASUS GeForce 7300LE (non-reference) | - |

| Primarion | PX3544 | 4 | Vgpu | GeForce 8800 GT (reference) GeForce 8800 GTS 512 Mb (reference) GeForce 9800 GTX (reference) | + |

| Primarion | PX3540 | 4 | Vgpu | GeForce 8800 GTS 320/640 Mb (reference) GeForce 8800 GTX/Ultra (reference) | + |

| Richtek | RT9232 | 1 | Vgpu | ATI Radeon X800 Pro (reference) MSI Radeon X1600 Pro (non-reference) | - |

| Richtek | RT9232A | 1 | Vgpu, Vmem | ATI Radeon X1300 / X1300Pro (reference) | - |

| Intersil | ISL6563 | 2 | Vgpu | GeForce 7900GT/7900GS/7950GT (reference) | - |

| Intersil | ISL6549 | 1 | Vmem | GeForce 7900GT/7900GS/7950GT (reference) | - |

| Intersil | ISL6334A | 4 | CPU_VTT, Vioh | MSI Eclipse SLI | - |

| Intersil | ISL6336A | 6 | Vcore | Gigabyte GA-P55-UD6 / GA-P55A-UD6 MSI Eclipse SLI, MSI X58 Pro | - |

| Intersil | ISL6314 | 1 | CPU_VTT | MSI X58 Pro | - |

| Semtech | SC2643VX | 5 | Vcore | Asus A8N-SLI | - |

| Champion Microelectronic | CM8562P | LDO | Vbt | Asus A8N-SLI | - |

| uPI Semiconductor | uP6201 | 2 | Vgpu | Radeon HD 2600XT DDR4 (reference) | - |

| uPI Semiconductor | uP6101 | 1 | Vmem | Radeon HD 2600XT DDR4 (reference) | - |

| uPI Semiconductor | uP6204 | 3 | Vgpu | MSI R5770 Hawk (non-reference) MSI R4770 Cyclone (non-reference) | + |

| uPI Semiconductor | uP6205 | 2 | Vmem | MSI N260GTX Lightning (non-reference) | - |

| uPI Semiconductor | uP6207 | 3 | Vgpu | Sapphire Radeon HD5770 (non-reference) | - |

| uPI Semiconductor | uP6208 | 12 | Vgpu |

MSI N260GTX Lightning (non-reference) MSI N275GTX Lightning (non-reference) |

+ |

| uPI Semiconductor | uP6209 | 2 | Vgpu | Gigabyte Radeon HD5750 (non-reference) | - |

| uPI Semiconductor | uP6210 | 2 | Vmem | GeForce GTX480 (reference) | - |

| uPI Semiconductor | uP6213 | 4 | Vgpu | MSI N460 HAWK (non-reference) | - |

| uPI Semiconductor | uP6206 | 4 | Vgpu |

MSI R4890 Cyclone (non-reference) ASUS ENGTS450 DirectCU TOP (non-reference) |

- |

| uPI Semiconductor | uP6212 | 3 | CPU_VTT, Vioh, Vdram | MSI Big Bang XPower | - |

| uPI Semiconductor | uP6218 | 8 | Vcore | MSI Big Bang XPower MSI P55-GD85 | + |

| Anpec Electronics | APW7165 | 1 | Vmem |

Radeon HD6870 (reference) GeForce GTX460 / GTX465 (reference) |

- |

| uPI Semiconductor | uP6122 | 1 | Vddci | Radeon HD6870 (reference) | - |

Конечно, этот список далеко не полный ...

Автор и Редакция выражает отдельную благодарность TiN за помощь по некоторым вопросам.

Super PI

Рубрика: Теоретические статьи | Программное обеспечение | Разгон и модификацииМетки: Pi | Super | тестирование

Дата: 21/08/2010 13:20:17

О программе. История Super Pi.

Super PI - это бенчмарк, разработанный для измерения вычислительной мощности процессора и использующий алгоритм вычисления числа π. Результат считается тем лучше, чем за меньшее время происходит расчёт заданного числа знаков после запятой числа π.

Первым рассчитал число π с помощью ЭВМ G.W. Reitwiesner в 1949 году, точность расчёта составила 2,037 знаков после запятой. Вычисления производились на компьютере ENIAC. Первый расчет до 500,000 десятичных знаков после запятой произвели J. Guilloud и M. Dichampt в 1967 году на компьютере CDC 6600. После этого, в 1973 году было вычислено 1,001,250 десятичных знаков - J. Guilloud и M. Bouyer на компьютере CDC 7600. Очередной рекорд мира был поставлен Токийским университетом «Информационная наука», D. Takahashi и Y. Kanada в 1995 году, 4,294,960,000 (вдумайтесь в это число!), используемый компьютер - HITAC S-3800/480 (двухпроцессорная система).

Программа была разработана в 1995 году в университете Токио «Информационная наука» (области исследования лаборатории: высокопроизводительные вычисления и компьютерная алгебра). Процессом разработки руководили доцент Yasumasa Kanada и научный сотрудник Akira Yoshioka, активное участие принимали студенты-выпускники этого университета. Первая версия имела название Super PI 0.1, версия, которая вышла в свет - Super PI 1.0. То, что мы называем Super PI, является портированной на ОС Windows версией программы с языка Фортран на Си. Программа сперва завоевала популярность у японских оверклокеров, но затем ею стали пользоваться во всём мире.

Алгоритм. Знакомство с интерфейсом.

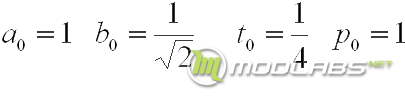

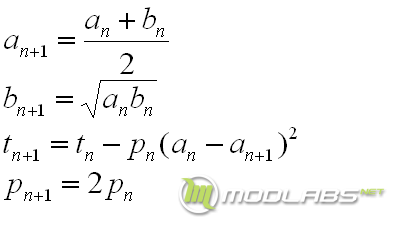

Super PI использует алгоритм Гаусса-Лежандра (также называемый алгоритмом Брента-Саламина). Начальное условие:

Итерации повторяются до тех пор, пока разница между a и b не удовлетворяет требуемой точности:

π аппроксимируется следующим выражением:

Первые три итерации дадут следующие результаты:

- 3,140…

- 3,14159264

- 3,1415926535897932382…

Алгоритм имеет второй порядок аппроксимации, поэтому число полученных знаков после запятой удваивается с каждым шагом алгоритма. Поскольку нулевая итерация вычисляет 2 знака числа π, то для нахождения 16K знаков нужно 13 итераций (2*2^13=16384). Аналогично, 19 итераций вычислят π с точностью 2*2^19=1M знаков после запятой, а 24 итерации – до 32M.

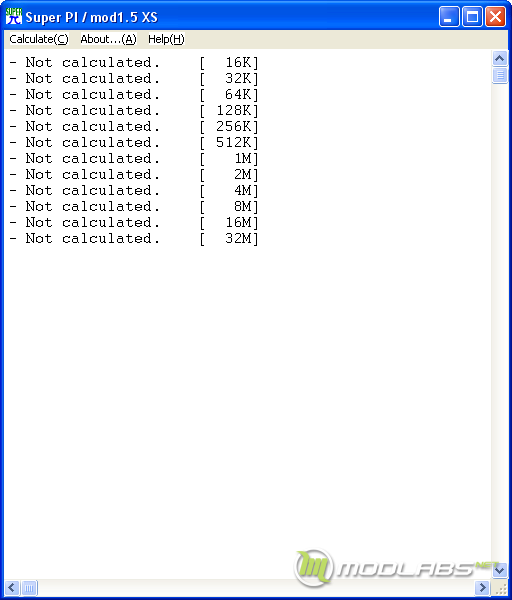

Сам тест состоит из одного файла - Super Pi.exe. Запустив его, мы увидим следующее окно:

В заголовке окна мы видим название версии, "mod1.5 XS", далее три кнопки и результаты каждого подтеста.

Кнопка "Help" вызывает файл справки super_pi.hlp, потому не стоит удивляться реакции программы, если у вас его нет и в папке лежит только Super_Pi.exe. Кнопка "about" вызывает окно, где автор программы кратко рассказывает об истории теста.

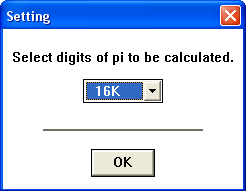

При нажатии на кнопку "Calculate ( C )", либо Alt+C в английской раскладке, то мы увидим окно, где находится поле со списком для выбора количества знаков после запятой для расчёта. Выбираем нужную точность и жмём "OK". Выбор обычно стоит между точностью 1M и 32M, поскольку именно они приняты на HWBot.org и являются стандартами де-факто в бенчмаркинге.

Следом нам выпадает окошко, где говорится, что сейчас начнётся расчёт с заданной точностью, с чем и соглашаемся.

Полученный результат с окошком о завершении расчёта (т.е. не нажимая ничего в тесте) сохраняем, обычно вместе с двумя окнами CPU-Z (CPU и memory).

Тест стабильности. История версий.

Тест Super PI также используется в качестве инструмента измерения стабильности системы. Например, различают "1M stable" - способность проходить короткий тест Super PI и "32M stable" - способность проходить длинный тест Super PI. Длинный тест пи говорит об относительной стабильности разгона подсистемы памяти и его используют для первичной оценки частот и настроек на устойчивость. Однако, не стоит забывать, что тест является однопоточным, а потому в реалиях многоядерной эпохи его актуальность в качестве стресс-теста падает. Полагаю, излишне упоминать, что использовать данный тест в качестве проверки на стабильность постоянно используемой системы не стоит - есть специализированные программы, гораздо лучше для этого подходящие.

История версий

- Super PI 1.1 - версия, благодаря которой программа и стала известной всем. Считала результат только с точностью до секунд и не была защищена от взлома

- Super PI mod 1.4 - отличалась от предыдущей тем, что показывала время вычисленияс точностью до тысячных секунды, что повышало её ценность для измерения скорости всё более производительного железа

- Super PI mod 1.4 + cheksum validator - аналогична предыдущей, но добавлено создание контрольной суммы времени расчёта и возможность регистрации результата на сайте. Также сделана защита от читов - при определении такой попытки, программа "вылетает"

- Super PI mod XS 1.5 - сделана на основе версии 1.4, но доработан алгоритм вычисления числа π (улучшена последовательность действий) и сделана регистрация на сайте XS

- Super PI mod 1.6 - сделана энтузиастами с сайта techPowerUp! на основе версии 1.5 XS. Исправлена ошибка при работе с Windows Vista и изменён адрес сайта валидации

- Super PI SSE2 - сделана на основе версии 1.1, но в расчёте использованы потоковые инструкции SSE2

- Super PI SSE3 - аналогично, но добавлена поддержка SSE3 инструкций

Оптимизация

Советы по аппаратной оптимизации

- самое очевидное – разгон процессора, чем больше – тем лучше. Тест (особенно короткий π) чрезвычайно чувствителен к частоте. При этом помните, что тест однопоточный и если есть возможность, понижайте частоту или отключайте остальные ядра

- частота и тайминги памяти. При этом частота более важна для длинного теста π (32M). Для короткого оптимальнее баланс частоты и таймингов

- многоканальный режим доступа к памяти – три канала, например, для LGA1366 и два – для всех остальных

- объём памяти. Интересный пункт – для старых систем важен тем, что памяти для расчёта 32M требуется достаточно много – желательно иметь объём, превосходящий 256МБ. Для новых систем – важен работой механизма чередования банков памяти (interleaving). Чем больше банков памяти установлено в системе, тем выше скорость работы памяти. Простейший способ удвоить число банков памяти – использовать двухсторонние модули, например, 2ГБ DDR3 вместо 1ГБ DDR3. Этим объясняется разница в скорости между системами LGA1366 с 3ГБ и 6ГБ. Стоит заметить, что больший объём памяти разгоняется хуже в силу большего количества чипов на канале памяти (за счёт паразитной ёмкости), а также другой технологии (при использовании более плотных чипов, например, 512Мбит чипы DDR2 против 1Гбит чипов)

- Не обновлять микрокод процессора. Делается, например, прошивкой версии BIOS, не поддерживающей данное семейство процессоров, либо выключением соответствующего пункта в BIOS (если имеется)

Советы по оптимизации ОС

Первое, что стоит учесть – эффект от того или иного твика зависит от конкретной платформы и ядра процессора. Порой эффект может быть даже отрицательным на некоторых системах. Таким образом, опыт – критерий истины в этом вопросе. Для короткого теста обычно предпочитают использовать Windows XP, а для длинного – Windows Server 2003.

- модификация дистрибутива с помощью nLite. Тут надо быть аккуратным, дабы, как хирург, не отрезать лишнего. Нам нужна файловая система NTFS (так как данный бенчмарк используют далеко не на самой стабильной системе, для нас важна высокая надёжность файловой подсистемы) с максимальным размером кластера в разделе диска. После форматирования нужно будет создать файл общим объемом 512/1024МБ в зависимости от объёма оперативной памяти для того, чтоб потом файл подкачки можно было бы оставить в начале диска. После того, как мы установили операционную систему, делаем файл подкачки нулевым и перезагружаемся. Далее удаляем тот большой файл и ставим фиксированный размер свопа и перегружаемся. И только после этого дефрагментируем всё из безопасного режима или другой операционки

- использование азиатской версии Windows (китайской, либо японской)

- Установка каких-либо драйверов не рекомендуется

- Встречаются советы выставить меньшее разрешение и 16-битную цветовую палитру

- далее посоветуем две культовые статьи: Руководство по настройке Windows2000/XP/2003 и Настройка сервисов в Windows2000/XP/2003. Не забываем, что отключение сервисов не всегда может положительно сказываться на результате (особенно касается короткого π). Для Superpi 32M обычно даёт прирост

- Дефрагментация сторонними утилитами (помогает для Super PI 1M по причине дефрагментации файла подкачки), например O&O. Рекомендуется проводить дефрагментацию после каждого удаления системных файлов

- Выставление maxmem=104. Делается следующим образом – Пуск=>Выполнить=>msconfig. Выбираем закладку boot.ini=>Дополнительно=>Выбираем галочку /MAXMEM= и выставляем значение в 104 для Super PI 1M. Для Super PI 32M обычно выставляют 600МБ

- Выставление параметров secondlevelcache и largesystemcache в реестре (см. статью про настройку WinXP). Также могут помочь ключи "ClearPageFileAtShutdown"=dword:00000001, "EnableSuperfetch"=dword:00000001 (в отличие от прежних добавляется не в MemoryManagement, а MemoryManagement\PrefetchParameters)

- остановка процессов explorer.exe и userinit.exe (убиваются через диспетчер задач, после прогона можно запустить в нём же)

- для 32M можно использовать Ramdisk, поскольку временные файлы расчёта и конечный файл с числом пишутся на диск, что может приводить к замедлению

- отключение файла подкачки (обычно помогает в Super PI 32M)

- диагностический режим – выставляется в msconfig. Запуск безопасного режима приводит к негативному эффекту, да и диагностический режим обычно пользы не приносит (но мало ли)

- Использование серебристой цветовой схемы и стиля "Windows XP" для окон (Luna silver theme).

- Выключение аппаратного ускорения: "Свойства:Экран"=>Параметры=>Дополнительно=>Диагностика=>Аппаратное ускорение. Выставляем в крайнее левое положение

- Переключение раскладки клавиатуры на язык, отличный от языка ОС

Советы по оптимизации прогона Super PI:

- приоритет реального времени для процесса Superpi.exe (даёт эффект не всегда)

- Привязка процесса Super PI к одному ядру, отличному от нулевого. Делается диспетчером задач нажатием правой кнопки мыши на процесс superpi.exe => задать соответствие. Связано с тем, что все системные процессы обычно выполняются как раз на самом первом ядре

- Копиваза (copywaza) – твик, заключающийся в копировании крупного файла, превосходящего объём оперативной памяти с одного диска на другой. Для упрощения использования этого твика написана программа OCX Spi Tweaker, которой и рекомендуем пользоваться. Чаще всего используют размер файла порядка 1.8-2.0ГБ и копируют файл со второго раздела на первый, где находятся ОС и Super PI. Затем ждут пару секунд, прогоняют 16K и уже тогда запускают прогон 32M

- Нередко более быстрым бывает не первый прогон теста, а второй или третий. Возможно, что данная процедура просто создаёт ситуацию, аналогичную Копивазе, поскольку при её использовании лучшим обычно является первый прогон

- Сворачивание окна также может помочь с результатом в Super PI

- Вместо сворачивания можно уменьшить размер окна, потянув за его правый нижний угол, до полоски в шапке. Далее комбинацией alt+C вызвать окно запуска

- при переразгоне системы нередко бывает, что расчёт останавливается с сообщением об ошибке типа “not exact in round”, “non convergent in sqrt”. В таком случае нужно закрыть тест и запустить его заново – иначе ошибка будет возникать при каждом запуске. Как вариант можно просто удалить временные файлы с расчётами, лежащие в папке с программой

Посмотреть мировые рекорды в бенчмарке Super PI можно на сайте HWBot.org для 1M и 32M соответственно.

Обсудить материал можно тут

Всё о программе CPU-Z

Рубрика: Программное обеспечение | Разгон и модификации | Теоретические статьиМетки: CPU | CPU-Z | SPD | валидация | информация

Дата: 16/08/2010 00:03:03

О программе и её основных возможностях.

CPU-Z - это бесплатная программа, ставшая уже давно стандартом де-факто для определения процессора, установленного в системе; отображения информации о нём, а также о других комплектующих - материнской плате, памяти и видеокарте.

Сайт разработчика: http://cpuid.com

Скачать CPU-Z из файлового архива modlabs.net можно тут

Программа способна определять следующее железо и его характеристики:

Процессор

- Название и модель

- Степпинг ядра и техпроцесс

- Корпусировка

- Напряжение ядра

- Внутренняя и внешняя частоты, множитель процессора

- Поддерживаемые наборы инструкций

- Информация о кеш-памяти

Материнская плата

- Производитель, модель и ревизия

- Производитель BIOS, дата и версия BIOS

- Чипсет (северный и южный мосты) и датчик

- Графический интерфейс

Память

- Частота и тайминги

- Спецификации модулей, записанные в SPD - производитель, серийный номер, таблица таймингов

Система

- Версия Windows и DirectX

Список поддерживаемого железа и установка

Процессоры:

Intel Pentium, Pentium MMX, Pentium Pro, Pentium II, Pentium !!!, Pentium !!!-M, Celeron (P2/P3) и Xeon (P2/P3)

Pentium 4, Pentium 4-M, Pentium M, Pentium D, Pentium XE, Celeron (P4/PM) и Xeon (P4)

Pentium Dual Core, Core Solo, Core Duo, Core 2 Duo, Core 2 Quad, Core 2 Extreme, Celeron (CL) and Xeon (C2D/C2Q) Itanium, Itanium 2 Core i3, Core i5, Core i7, Core i7 Extreme

AMD Am5x86, K5, Geode LX, K6, K6-2, K6-III, K6-2+, K6-III+

Athlon (4, XP, MP), Duron, Sempron (K7),

Athlon 64, Athlon 64 X2, Sempron (K8), Turion, Opteron, Athlon 64 FX Phenom, Phenom II, Athlon II, Sempron (K10,5)

VIA C3 (Samuel, Samuel2, Ezra, Ezra-T, Nehemiah), C7, C7-M, Nano (Isaiah)

Transmeta Crusoe TM3200, TM5400, TM5500, TM5600, TM5800

Чипсеты:

Intel i430TX, i440LX, i440FX, i440BX/ZX, i810/E, i815/E/EP/EM, i840, i845, i845E, i845G, i850/E, i845PE/GE, E7205, E7500, E7520, i852, i855, i865P/PE/G, i875P, i915P/G, i915PM/GM, i925X/XE, i945P/PL/G/GZ, i945PM/GM/GT, i955X/XE, P965, Q965, G965, GL960/GM965/PM965, i975X, 5000X/P/Z, 5400A/B, P35, G33, G31, Q35, Q33, X38, Q45, X48, P45, X58, P55, H55

VIA Apollo VP3, Apollo Pro, Apollo Pro +, Apollo Pro 266, KX133, KT133(A), KT266(A), KT400(A), KT600, P4X266(A), PT880, PT880 Pro, K8T800, K8T890, K8T900, P4M800CE, P4M890, P4M900, CX700/VX700

NVIDIA nForce, nForce2, nForce3, nForce4, nForce4 SLI Intel Edition, GeForce 6100/6150 (nForce 410/430), nForce 520/550/560/570/590, GeForce 7050/7100/7150, 650i, 680i, 740i, 750a/780a, 750i, 770i, 780i, 790i, MCP79/7A, GeForce 320M, ION

ATi RS350, RS400, RS480/RX480, RS482, RD580/RX580, RS600/RD600, RS690, RS700, RD790

SiS 645, 645DX, 648, 648FX, 649, 655FX, 655TX, 656, 662, 735, 756, 761GX, 760, 760GX, 755, 755FX, 741, 741GX, 671/FX/DX/MX

AMD AM-751, AM-761, AM-762 (760MP), 780G, 790GX, 870/880G/890GX

Память:

SDR, DDR, DDR2, FB-DDR2, DDR3, RDRAM, поддержка расширенных профилей EPP и XMP.

Установка:

Программа поставляется в двух вариантах, начиная с версии 1.51: требующем установку и не требующем. Наиболее популярен (да и исторически он является первым) вариант без установки, поскольку незачем лишние библиотеки хранить в памяти. С другой стороны заявлено, что версия с установкой грузится слегка быстрее и более стабильна. Для рекордов, впрочем, это момент спорный, поскольку чем меньше библиотека висит в памяти разогнанной до предела системы, тем она стабильнее, поскольку её вылет в данном случае - всего лишь вопрос времени. Вариант, не требующий установки, существует отдельно для 32-битных и 64-битных ОС. С недавних возобновлена поддержка версий для Win98.

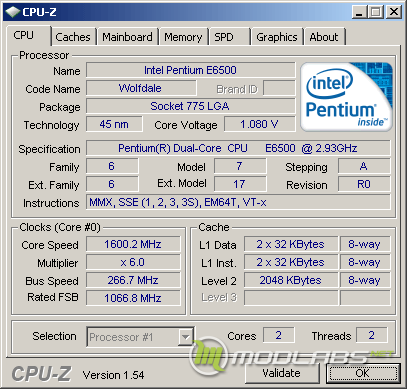

Вкладка Processor

Знакомство с интерфейсом

Открыв программу, первое, что мы обнаружим – аскетичный серый интерфейс классических "окошек". И это большой плюс – при том количестве информации, что программа предоставляет о системе, более разнообразный интерфейс усложнял бы восприятие. Для написания статьи я использовал чуть модифицированную (но об этом позже) версию 1.54 (номер версии прописывается на каждой закладке программы слева внизу).

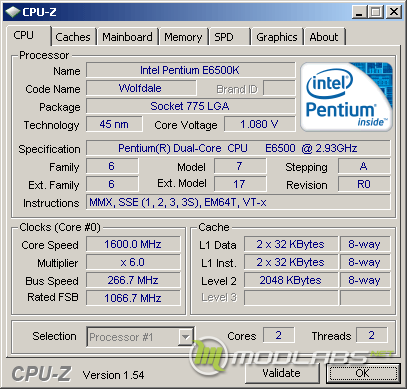

Главное окно выглядит следующим образом:

Мы видим четыре группы полей: Processor, Clocks, Cache, Selection; здесь же находятся семь вкладок и две кнопки. Кнопка OK закрывает программу (посмотрели? OK, хватит). Кнопка Validate открывает окно валидации (но об этом чуть позднее).

Первая группа, Processor является самой важной – она содержит информацию о том, что за процессор(ы) у нас установлен.

- Name – поле модели процессора, отображающее то, как его определяет CPU-Z. Соответственно, актуальность этого поля будет зависеть от версии CPU-Z. И не стоит удивляться, что версия 2005 года неверно показывает информацию о процессоре 2009 года.

- Code name – кодовое (техническое) название процессора. Обычно, при разработке ядра процессора, ему даётся техническое название, используемое вплоть до того момента, когда процессор готов к выходу на рынок. Тогда за дело берутся маркетологи и запутывают название настолько, насколько успеют, пока их не остановят, да так, что нельзя понять, насколько схожи два процессора входящие в одну линейку или имеющие один модельный номер. И наоборот – сколько разницы между двумя линейками. Так, их стараниями появилось два процессора E6600 имеющие разный техпроцесс, ядро, кеш, частоту – в общем, все характеристики, кроме шины и микроархитектуры. Отличить их можно только по полному названию линеек, что, конечно, объёмнее, чем просто назвать модель.

- Package – корпусировка процессора. Само ядро процессора нельзя подключить к материнской плате напрямую ввиду невероятно мелких размеров контактов. Потому его сажают на подложку (также называемую субстратом) – своего рода переходник для подключения к материнской плате. Одно и то же ядро может выпускаться в разных исполнениях корпуса – для этого и служит данное поле. Например, Prescott выпускался в двух корпусах – socket 478 и LGA 775 (socket T). Gallatin в трёх: socket 603, socket 478 и LGA775 (socket T).

- Technology – определяет технологический процесс, по нормам которого произведено ядро. Как видно, у процессора на скриншоте техпроцесс равен 45 нанометрам. Традиционные единицы измерения – нанометры и микрометры (для более старых процессоров).

- Core Voltage – напряжение питания ядра.

- Specification – так называемый "CPU string" процессора. Это строка, в которой хранится его название. Не зависит от версии CPU-Z, только от процессора, потому даже довольно старая версия будет это поле показывать верно.

- Следующая строка обозначает CPUID – команду, выдающую три значения – Family, Model и Stepping, по которым можно определить ядро и ревизию ядра процессора.

- Extrended CPUID – дополнительные регистры, служащие для уточнения информации о процессоре. Обычно используется стандартный вариант.

- Revision - определяет ревизию ядра процессора. Обычно более новая ревизия обладает меньшим тепловыделением, лучшим разгонным потенциалом, потому может оказаться полезным поиск самой новой ревизии для разгона.

- Instructions – перечисление наборов инструкций, поддерживаемых процессором, таких как MMX, SSE и другие.

Следующая группа – это Clocks. Стоит заметить, что в скобках подписано, к какому ядру (нумерация начинается с нуля) относится информация, отображаемая в данной группе. Простейший способ переключения ядер – нажать на рабочей области окна программы правой кнопкой мыши и выбрать нужное ядро. А теперь про поля:

- Core Speed – тактовая частота процессора, обновляемая в режиме реального времени. Обычно все программы такого рода используют один алгоритм. У процессора есть регистр TSC, который увеличивает своё значение на единицу каждый такт. Таким образом, взяв, интервал, например, в миллисекунду, разделив разницу в показаниях регистра на время, в течение которого мы проводим измерение, получим частоту процессора. Ибо разница между значениями регистра покажет сколько тактов прошло за это время, что и является определением частоты.

- Multiplier – множитель процессора, показывающий, во сколько раз внутренняя частота процессора (называемая просто частотой процессора) больше внешней (называемая частотой шины). Современные процессоры поддерживают технологии энергосбережения, которые во время простоя понижают множитель процессора и напряжение питания. Поэтому иногда программа может показывать частоту ниже номинальной, что вы и можете наблюдать на приведённом примере (штатный множитель 11x, в простое понижается до 6x).

- Bus Speed – внешняя частота процессора, она же – (опорная) частота шины процессора.

- Rated FSB – эффективная частота процессора. Показывает, какой частоте шины эквивалентна скорость из-за применения технологий DDR (Double Data Rate) и QDR (Quad Data Rate), позволяющих передавать несколько бит за один такт по одной линии шины. Также эффективная частота используется, когда частота шины "умножается" подобно частоте процессора относительно некой "опорной" частоты (отображаемой в поле Bus Speed). Взятый для примера процессор использует шину QDR (она же QPB – Quad Pumped Bus, что означает по сути то же самое), потому эффективная частота шины в четыре раза больше реальной (физической).

Группа Cache. Данная группа отображает краткую информацию о кэш-памяти CPU.

- L1 Data - отображает информацию о кэш-памяти первого уровня для данных, а именно - объём кэша и его ассоциативность.

- L1 Inst. - информация о кэш-памяти первого уровня (объём и ассоциативность)

- Level 2 - информация о кэш-памяти второго уровня.

- Level 3 - информация о кэш-памяти третьего уровня. Присутствует не на всех современных процессорах, потому поле может быть неактивно.

Последняя группа на этой закладке подытоживает информацию о многопоточности системы.

- Selection - позволяет выбрать процессор, о котором отображается информация на закладке CPU. Активна только для многопроцессорных систем.

- Cores - показывает число активных ядер процессора. Данный процессор является двухъядерным, потому число ядер - два. Однако, ядра можно как отключать, так и (иногда) активировать отключённые производителем, потому число в данном поле может отличаться от начальных настроек. Поскольку у каждого ядра есть свой кэш, то количество активных ядер влияет и на эти пункты.

- Threads - количество логических процессоров в системе или количество потоков. Отличается от числа активных ядер при наличии технологии Hyperthreading, позволяющей выполнять несколько потоков на одном ядре процессора, что определяется системой как наличие дополнительных виртуальных (логических) ядер. На данный момент технология позволяет выполнять два потока на ядре, потому число потоков на таком процессоре будет вдвое больше числа ядер.

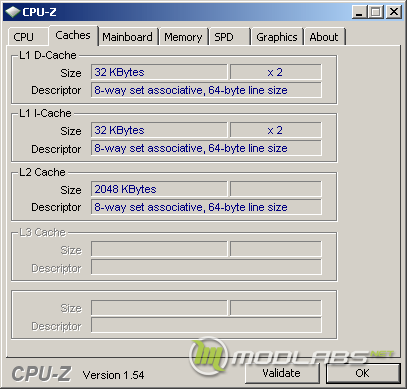

Вкладка Cache

Следующая закладка, "Cache", отображает информацию о кэш-памяти. Каждая группа на данной вкладке отвечает за свой кэш. Так, кэш-память делится по уровням, входя в состав иерархической структуры подсистемы памяти. Кэш служит для маскирования запросов в оперативную память. Подробное описание кэша выходит за рамки данной статьи. Группы представлены следующие: Кэш-память первого уровня для данных (D-cache), кэш первого уровня для инструкций (I-cache), кэш второго уровня и (есть не у всех процессоров) кэш третьего уровня. Рассмотрим теперь пункты каждого типа кэша:

- Size - объём кэш-памяти. Измеряется в килобайтах и мегабайтах. Чем больше, тем лучше, хотя после определённого значения прироста почти не приносит. Конечно, это зависит и от самой задачи или теста.

- Количество - в группе находится справа от объёма. Показывает, сколько таких кэшей присутствует в процессоре. Поскольку кэш первого уровня у каждого ядра - свой, а процессор имеет два ядра, то он имеет два подобных кэша.

- Descriptor - сведения о кэше сохраняются в зашифрованном виде подобное CPUID. Данное поле расшифровывает характеристики кэша, такие как его ассоциативность и объём линии кэша.

Вкладка Mainboard

Вкладка "Mainboard". Как следует из названия, содержит информацию о системной плате.

Группа Motherboard собрала в себе следующие пункты:

- Manufacturer - Стоит заметить, что информация берётся из так называемого DMI - интерфейса для программного сбора данных о системе. В свою очередь, эти данные являются частью BIOS, потому если производитель не утруждал себя, вы можете увидеть пустое поле на этом месте. Так, у AsRock N61P-S это поле пусто.

- Model - модель материнской платы и ревизия (следующее поле справа). Берётся аналогично из DMI. У одной из плат Epox на чипсете Nforce2 данное поле является пустым. На некоторых платах вместо и производителя и платы можно увидеть чудесную надпись: "To Be Filled By O.E.M.".

- Chipset - название производителя, модели и ревизии чипсета. Раньше чипсет отвечал за работу с памятью, но сейчас контроллер памяти встроен в процессор и эта функция отпала. За чипсетом осталась только функция связи с южным мостом и графическим портом, но и они добавляются в процессор. Определяется через PCI регистры, потому если отключить определение PCI-устройств, то информация о чипсете отображаться не будет.

- South bridge - южный мост. Отвечает за работу с периферией - такие шины, как SATA, USB, LAN, Audio, а также мультик (чип MultiIO) - все они обмениваются информацией через южный мост. Определяется через PCI-регистры.

- LPCIO - чип мультиввода-вывода (multiIO), в народе именуемый мультиком. Называется раздел по названию интерфейса, служащего для связи его с южным мостом - LPC. Это хабовый интерфейс, созданный для подключения, например, флеш-чипов BIOS. Мультик обеспечивает работу самых старых шин - PS/2, COM, LPT, контроллера флоппи-дисков, а также контроль за скоростью вращения вентиляторов и датчиков температуры.

Следующая группа - BIOS.

- Brand - название производителя BIOS. BIOS материнских плат не пишутся с нуля, а создаются на основе стандартных шаблонов, которые производятся несколькими компаниями, такими как Phoenix, AMI и др. а уже затем переделываются производителями плат под свои нужды.

- Version - версия BIOS. Версия записана в самом BIOS и может не соответствовать истине - нередко при обновлении BIOS обновляется не целиком, а лишь его основная часть, потому программы докладывают о том, что версия BIOS является более старой, нежели есть на самом деле.

- Date - дата выпуска версии BIOS. Стоит учесть, что при модификации BIOS с помощью утилит, эта дата обновляется на текущую, потому информация о дате выпуска изначальной прошивки может быть недостоверна.

Последняя группа этой закладки - Graphic Interface. Информирует о типе графической шины, её возможностях и текущем режиме.

- Version - название версии порта. Либо сообщает о шине PCI-Express, либо об AGP и её версии.

- Link width - текущий режим шины.

- Max supported - максимально поддерживаемый режим шины. Нередко бывает, что при разгоне чипсета P965 шина PCI-E "сваливается" в режим PCI-E 1x. Данная опция помогает определить это явление.

- Sideband - опция шины AGP. Отвечает за работу передачи данных по побочной шине (дополнительная, служившая для технических целей, часть шины AGP, которую затем использовали для передачи данных). Для плат с шиной PCI-Express неактивна.

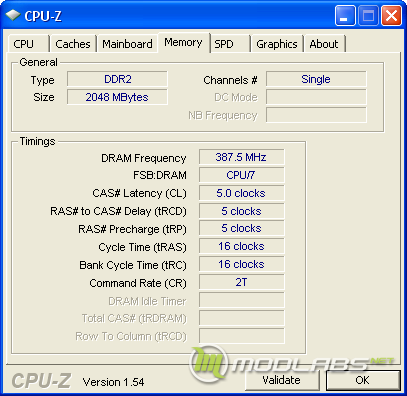

Вкладка Memory

Вкладка "Memory" имеет всего две группы, первая из которых - General (общее) отвечает за основные характеристики памяти.

- Type - тип оперативной памяти, например, DDR, DDR2, DDR3.

- Size - объём памяти, измеряется в мегабайтах.

- Channels # - количество каналов памяти. Используется для определения наличия многоканального доступа к памяти.

- DC mode - режим двухканального доступа. Существуют чипсеты, которые могут по-разному организовывать двухканальный доступ. Из простых методов это symmetric (симметричный) - когда на каждом канале находятся одинаковые модули памяти, либо assymetric, когда память используется разной структуры и/или объёма. Ассиметричный режим поддерживают чипсеты Intel, начиная с 915P и NVIDIA, начиная с Nforce2.

- NB Frequency - частота контроллера памяти. Начиная с AMD K10 и Intel Nehalem, встроенный контроллер памяти получил раздельное тактование от ядер процессора. Данный пункт указывает его частоту. Для систем с контроллером памяти, находящимся в чипсете, данный пункт неактивен, что и можно наблюдать.

Следующая группа - Timings. Посвящена таймингам памяти, характеризующим время выполнения памятью определённой типовой операции.

- Frequency - частота памяти, реальная. То есть, DDR2-800 будет передавать данные по шине с частотой 400МГц, но за счёт удвоенной частоты передачи данных будет иметь скорость, как обычная память на частоте 800МГц, что и используется маркетологами для политики "больших чисел". Так что не стоит пугаться вдвое меньшей частоты. Однако, бывает, что частота всё равно отличается слегка от той, что должно быть (см. следующий пункт).

- FSB:DRAM - показывает делитель памяти, то есть, величину, характеризующую соотношение частоты памяти и системной шины. Например, поскольку частота шины составляет 266МГц, а памяти DDR2-800 - 400МГц, то соотношение будет 2:3. Стоит отметить, что на асинхронных контроллерах данное поле будет отображать "asynch.", что говорит о полной независимости частоты памяти от шины. Для десктопов такой чипсет существует только один - ATI RD600.

Скриншот вкладки памяти на RD600.

Скриншот вкладки памяти на RD600.Делители отсутствуют, как класс по причине асинхронности чипсета, да и тайминги далеко не на всех платформах можно такие выставить - 3-0-1-0.

Все остальные чипсеты являются либо синхронными (как самые первые чипсеты, вплоть до 440BX), либо псевдоасинхронными (т.е. работающие посредством делителей памяти). На системах со встроенным контроллером памяти данной поле отличается, поскольку частота памяти на процессорах AMD зависит не от шины, а от частоты процессора, потому поле будет называться CPU/DRAM. При этом делитель памяти может быть только целочисленным, что (по причине большого числа моделей процессоров с разными частотами) приводит к шагу дискретизации частоты памяти. Так, делитель памяти равный 8 на процессоре с частотой 3200МГц будет выдавать 400МГц - в точности DDR2-800. А на процессоре с частотой 3000МГц - уже 375 (DDR2-750). Это совершенно нормальное явление, а разницу в производительности "на глазок" заметить нельзя. Скриншот вкладки памяти на встроенном контроллере AMD K8.

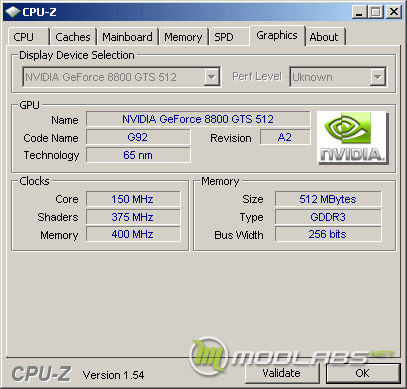

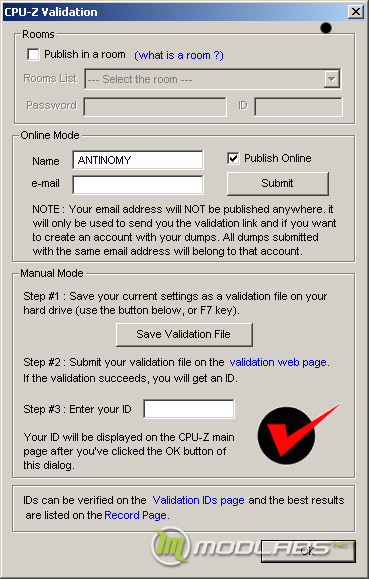

Скриншот вкладки памяти на встроенном контроллере AMD K8.