Процессоры и материнские платы

Подписаться на эту рубрику по RSS

Core i5-750 и MSI P55-GD80 – представители новой массовой платформы

Рубрика: Процессоры и материнские платыДата: 08/09/2009 14:42:36

Сегодня в 8:00 по московскому времени (или в 7:00 по киевскому) состоялся долгожданный официальный анонс новой платформы компании Intel - LGA 1156 на базе P55 и первых процессоров Lynnfield для нее.

Сегодня в 8:00 по московскому времени (или в 7:00 по киевскому) состоялся долгожданный официальный анонс новой платформы компании Intel - LGA 1156 на базе P55 и первых процессоров Lynnfield для нее.

Со сроками анонса новых четырёхъядерных процессоров Lynnfield мы уже были знакомы достаточно давно, поскольку в роадмапе Intel значилась вторая неделя сентября, которая благополучно наступила. Как не стремилась Intel перекрыть утечки информации при помощи NDA, коробочные версии процессоров в исполнении LGA 1156 стали появляться сначала в китайской рознице, а потом, постепенно, география их распространения покрыла многие страны (в том числе и Россию). Негодование со стороны Intel не было предела, но, интригу сохранить не удалось.

С грядущим появлением нового семейства процессоров и торговых марок Core i3 и Core i5 возникла некоторая путаница в модельных рядах, рейтингах и рыночной ориентации платформы. Действительно, во всем многообразии новых наименований моделей и некоторых нюансах, связанных с их поддержкой со стороны материнских плат сразу разобраться достаточно сложно.

Давайте же попытаемся немного прояснить ситуацию.

НОВОЕ СЕМЕЙСТВО ПРОЦЕССОРОВ

Core i7 – пока остается в лидерах…

Начнем, собственно, с новой идеологии, которая регулирует принадлежность процессора к тому или иному семейству. Определяющую роль для десктопных процессоров будет играть количество виртуальных и физических ядер. Процессоры серии Core i7 должны иметь восемь виртуальных ядер и четыре физических, в то время как мобильные Core i7 будут представлены и двух- и четырехъядерными моделями с поддержкой Hyper-Threading.

Две модели Lynnfield с рейтингами 870 (2.93 ГГц) и 860 (2.8 ГГц) соответственно будут относиться к семейству Core i7, благодаря поддержке технологии Hyper-Threading. Младшая модель с рейтингом 750 и частотой 2.66 ГГц будет лишена поддержки этой технологии, и потому будет относиться к серии Core i5. Все анонсируемые процессоры Lynnfield будут поддерживать двухканальную память DDR3-1333 и обладать 8 Мб кэша третьего уровня. Их термопакет будет лежать в пределах значения TDP 95 Вт.

Core i5/Core i3 – кто такие?

Для попадання под знамена Core i5 настольные и мобильные процессоры должны иметь не менее двух физических ядер при четырёх виртуальных. Однако четырехъядерные процессоры Core i5 поддерживать Hyper-Threading не будут. Поддержка технологии Turbo Boost является обязательной для обоих семейств Core i7 и Core i5.

Процессоры Core i3 будут обладать четырьмя логическими ядрами при двух физических, а также иметь интегрированное графическое ядро. Турбо-режим поддерживаться не будет.

А что же Bloomfield?

По данным нашим коллег с американских «железных» сайтов, процессоры на ядре Bloomfield в исполнении LGA 1366 останутся принадлежать семейству Core i7-9xx.

Сама платформа LGA 1366 успешно продолжит свое существование для нынешнего топового Core i7-975 Extreme Edition и его будущих шестиядерных преемников Gulftown, выход которых состоится в 2010 году. Что касается текущего года, то на него также намечены обновления в модельном ряду Bloomfield. Уже в текущем квартале будет анонсирован процессор Core i7-960 (3.2 ГГц), который будет стоить $562 и сменит Core i7-950 (3.06 ГГц). Также готовится замена и для «бюджетного» Core i7-920 (2.66 ГГц). Ему на смену придет Core i7-930 (2.8 ГГц) на новом степпинге.

Процессоры Lynnfield, относящиеся к семейству Core i7 будут иметь иной конструктив – LGA 1156, поэтому пересекаться с Bloomfield не могут и не будут, а, соответственно, ни о какой прямой конкуренции между ними речь идти не может.

Когда ожидать?

Теперь о графике анонсов данных процессоров. Для этого удобно привести слайд из презентации Intel:

Итак, в начале сентября текущего года появляются десктопные Lynnfield, а несколькими неделями позже – их мобильные аналоги Clarksfield (уровень TDP 45 - 55 Вт ). Эти процессоры, как мы знаем, выполнены по технологическим нормам 45 нм и представляют поколение Nehalem. Представители следующего поколения Pineview - процессоры Clarkdale (техпроцесс 32 нм) и их мобильные собратья Arrandale увидят свет в первом квартале 2010 года, предположительно презентация состоится в рамках ежегодной выставки CES в Лас-Вегасе.

СИТУАЦИЯ С НОВОЙ ПЛАТФОРМОЙ

Одновременно с процессорами Lynnfield сегодня был представлен и новый набор системной логики Intel P55 PCH. Он теперь будет состоять из одной единственной микросхемы, выполняющей функции южного моста. Контроллер памяти располагается на кристалле процессора.

Тем, кто поспешат приобрести новые материнские платы на базе чипсета Intel P55 с разъёмом LGA 1156, следует знать небольшой нюанс: далеко не каждая плата с LGA 1156 будет работать с 32 нм процессорами Clarkdale, обладающими встроенным графическим ядром. И это вполне понятно – зачем каждому производителю закладывать во все материнские платы на базе Intel P55 избыточную функциональность в виде поддержки графической подсистемы, а, соответственно, и разнообразных современных портов вывода на мониторы, и, кроме того – более совершенного стандарта питания? Все это, несомненно, приведет к достаточно высокой конечной стоимости итогового продукта и поставит крест на его возможной ориентации в бюджетный сектор. Можно предположить, что для массового перехода на Clarkdale в следующем году будет предложен другой чипсет. Тем временем, поддержку Clarkdale будут обеспечивать лишь топовые и максимально оснащенные модели материнских плат из ряда Р55. Например, такие, как героиня нашего сегодняшнего обзора – MSI P55 GD-80. Как раз самое время перейти к ее представлению. Но сначала кратко ознакомимся с образцом процессора Core i5 750.

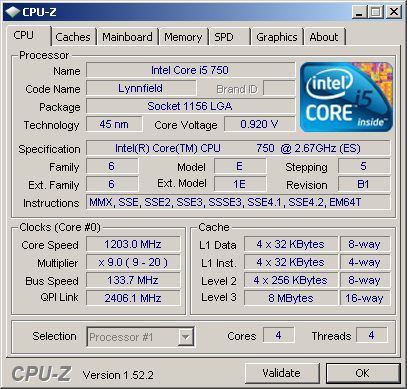

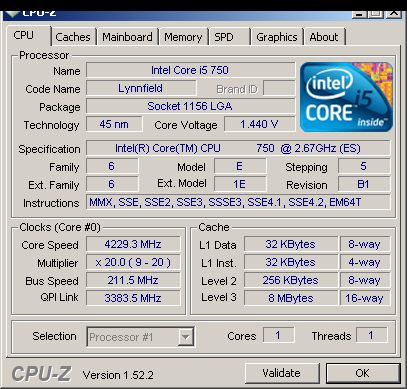

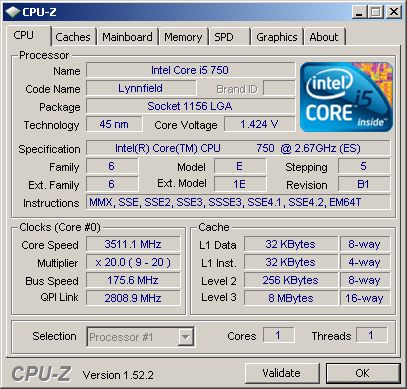

Процессор CORE i5 -750

Поступивший к нам на тест инженерный образец процессора Core i7 -750 степпинга В1 основан, как уже было сказано, на 45 нм ядре Lynnfield, имеет полноценных 4 ядра, но лишен поддержки функции Hyper-Threading. Номинальное напряжение ядра процессора составляет 1.24 В (мин 0,94 В). По сравнению с процессорами Bloomfield объем кэш-памяти неизменен: 4х32 Кб для инструкций и данных (L1), по 256 Кб кэш-памяти второго уровня на каждое ядро и общий кэш L3 для всех ядер объемом 8Мб.

Как видим, размеры процессоров с конструктивным исполнением Socket LGA 1156 из-за новой компоновки несколько меньше размеров CPU своих старших собратьев, рассчитанных на Socket LGA 1366:

Максимальный множитель процессора – 21. Набор поддерживаемых инструкций остался неизменным. Процессор работает с памятью DDR-3 в двухканальном режиме.

Основные характеристики материнской платы MSI

Внешний вид.

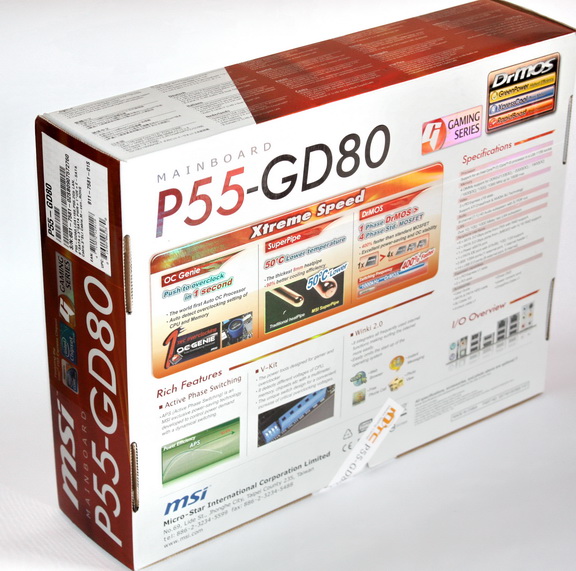

MSI P55-GD80 поставляется в большой яркой упаковке, дизайн которой выполнен с некоторым «намеком на Формулу 1»:

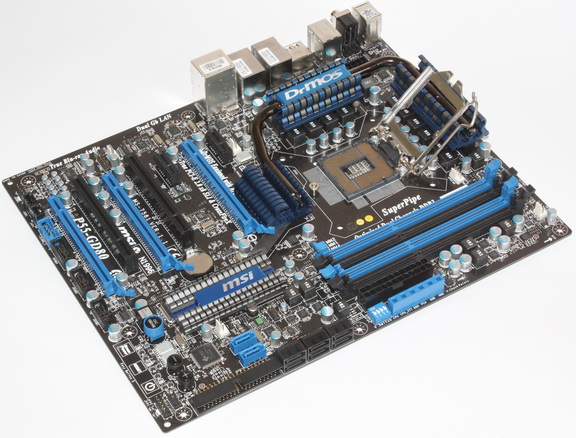

Материнская плата выглядит действительно впечатляюще - все (в т.ч. разводка и компоновка) выполнено аккуратно, продумано и на уровне, характерном для топовых моделей.

Спецификация

Поддержка процессоров:

· Разъем: Socket LGA 1156

· Тип: Intel Core i7/Core i5 (45 нм), Intel Core i5/Core i3 (32 нм)

Чипсет:

· Intel P55 PCH

Подсистема памяти:

· 4 х 240-pin DDR3 DIMM (Поддержка dual channel 128-bit )

· Поддержка: DDR3 1600(O.C.)/1600/1333/1066 MHz; non-ECC, unbuffered

· Пропускная способность: до 21 ГБ/сек (1333MHz)

· Максимально возможный объем: 16 ГБ

Слоты расширения:

· 3 х PCI Express х16 (v 2.0)

· 2-way CrossFire в режиме x8/x8; 3-way CrossFire в режиме x8/x8/x4

· 2х PCI

· 2х PCI Express x1

Аудио:

· восьмиканальный аудио кодек Realtek ALC889 HD Audio

Сеть:

· контроллер Marvell 88E8056 PCIE Gigabit LAN

Дисковая подсистема:

· Поддержка до 8 SATA устройств (пропускная способность до 3Gb/s)

· Поддержка RAID –массивов 0/1/0+1(10)/5/JBOD/AHCI

· 1х IDE порт с поддержкой подключения двух устройств (up to UltraDMA 133Mbps)

Интерфейсы ввода-вывода (I/O):

· 1х mini-DIN-6 PS/2 - порт для подключения манипулятора "мышь"

· 1х mini-DIN-6 PS/2 - порт клавиатуры

· 1х оптический выход S/PDIF

· 1х коаксиальный порт RCA S/PDIF

· 8х USB 2.0/1.1 порт

· 2х RJ45 LAN - сетевой порт

· Аудио входы/выходы: Center/subwoofer, rear R/L, side R/L, Line-in, Line-out (front R/L) и mic-in

· 1х IEEE1394 порт FireWire

Внутренние разъемы :

· 3 х коннектора для 6 дополнительных внешних USB 2.0 портов

· 1 х COM-порт

· 1х front audio коннектор

· 2х CD-in коннектор

· 1х IrDA коннектор

· 1х CIR коннектор

· 1х floppy коннектор

Разъемы питания:

· 1х коннектор питания 24-pin ATX

· 1х коннектор питания 8-pin 12 В

· Разъемы питания для подключения 5-ти вентиляторов

PCB:

· Форм-фактор - ATX

· Габариты - 24.5 см (9.64") x 30.5 см (12")

Внешний вид и комплектация

В коробке были обнаружены:

1. Материнская плата.

2. Инструкция пользователя.

3. Диск с драйверами и утилитами.

4. Заглушка для портов ввода - вывода.

5. Кабель SATA – 4 шт.

6. Переходник питания Molex – SATA – 3 шт.

7. Шлейф для устройств IDE – 1шт.

8. "Мостик" для организации SLI – 2 шт.

9. "Мостик" для организации CrossFire - 2 шт.

10. Удлинитель USB – 1 шт.

11. Заглушка на заднюю панель для дополнительных USB.

12. Заглушка на заднюю панель для подключения eSATA.

13. Съемная пин-панель для удобства подключения кнопок POWER, RESER и т.д.

14. Огромное количество различной документации.

Как видим, комплектация платы более чем щедрая. Кроме, собственно, самих аксессуаров, присутствует целая пачка различной документации и пестрой рекламной полиграфии – сам мануал, подробная техническая документация с обзором новых технологий, отдельное руководство по разгону на базе данной материнской платы, а также гид по MSI OC Genie и плакат с разрисовкой основных функций и описанием назначения всех пинов и разъемов (quick guide) и даже оверклокерский «паспорт» - для занесения результатов разгона.

Особенности конструкции

Благодаря перекочевавшему в CPU контроллеру памяти, набор системной логики Р55 представлен на материнской плате единственной микросхемой, выполняющей функции южного моста и управления периферией.

Уникальная фирменная система охлаждения SuperPipe состоит из четырех массивных радиаторов и одной большой анодированной тепловой трубки. Однако ошибочно полагать, что центральная часть СО – самый крупный радиатор - охлаждает микросхемы. Он служит для дополнительного отвода тепла от силовых элементов системы питания в менее чувствительные области.

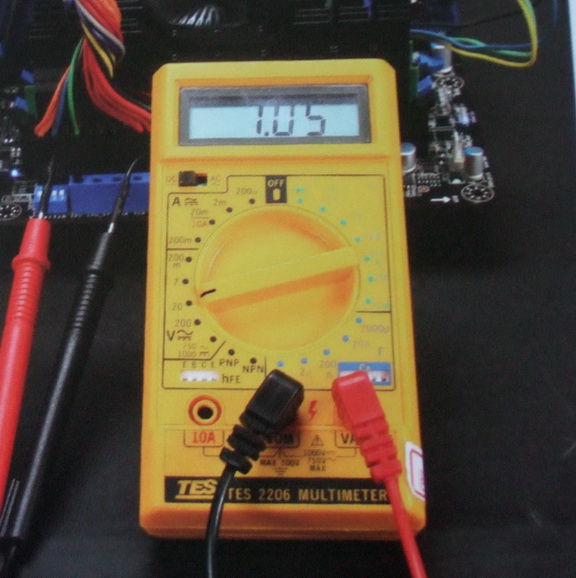

Отличный подарок оверклокерам – панель с контактными точками MSI V-Check Points, позволяет считать контрольные значения различных напряжений, используя мультиметр. Слева от блока контрольных точек расположено несколько DIP-переключателей, которые служат для разблокирования более высоких значений напряжений в BIOS материнской платы.

MSI применила классический восьмифазный дизайн схемы питания материнской платы. Необходимо отметить, что в качестве мосфетов применены специальные силовые компоненты DrMOS (Driver -MOSFET), каждый из которых имеет интегрированные на одном кристалле два мосфета и контроллер, управляющий их работой и режимами энергосбережения.

Кроме, собственно, эффекта от power-saving компоненты DrMOS обладают в 4 раза большей (примерно 1000 КГц) скоростью переключения (switching frequency ), чем обычные MOSFET. Это обеспечивает дополнительную стабильность системы питания при оверклокинге.

Функцией OC Genie управляет специальная микросхема, которая выполняет автоматический разгон системы, повышая значение базовой частоты BCLK. Очень полезная функция для тех, кто только начинает постигать азы оверклокинга. Рядом с кнопкой OC Genie расположены и остальные полезные органы управления – сенсорные кнопки Power и Reset с яркой подсветкой, а также кнопка Green, активирующая энергосберегающий режим, обычная кнопка обнуления CMOS и две клавиши Direct OC, позволяющие менять частоту BCLK прямо из ОС с шагом 1 МГц.

Принцип работы технологии OC Genie качественно проиллюстрирован на следующем слайде:

BIOS

Текущий BIOS версии 1.1B2 основан на микрокоде AMI и содержит огромное число всевозможных настроек и особенностей.

Некоторые из них ожидают нас прямо в главном меню. Нажав F4, получим доступ к CPU Spec – таким образом можем узнать подробные характеристики установленного процессора. Нажав F5, запускаем утилиту Memory-Z – полная информация о памяти, таймингах, субтаймигнах и профилях XMP.

Раздел CPU Feature - управление дополнительными функциями процессора. Тут новинка - OverSpeed protection CPU. При форсировании системы ее необходимо отключить – еще одна защита от переразгона.

«Зеленый» раздел GreenPower посвящен энергосберегающим настройкам системы. Тут можно задать количество фаз питания, которые будут использовать процессор, память и чипсет. Ведется мониторинг основных значений токов и напряжений в системе питания, а также показывается выходная мощность процессора.

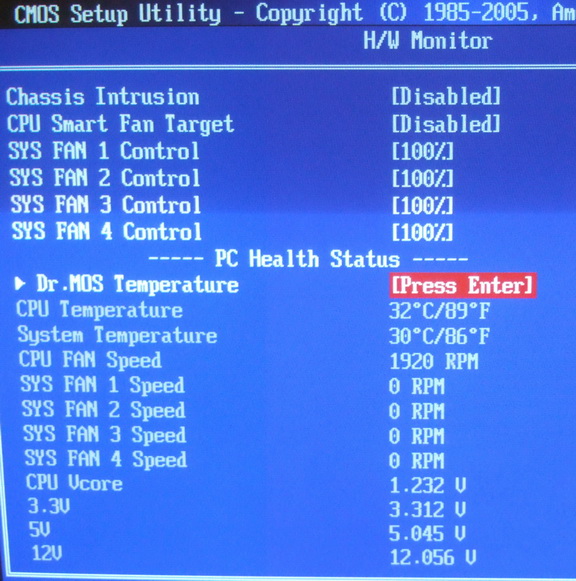

Раздел аппаратного мониторинга H/W Monitor особо не нуждается в комментариях - контроль скорости вращения четырех вентиляторов и основных напряжений в системе.

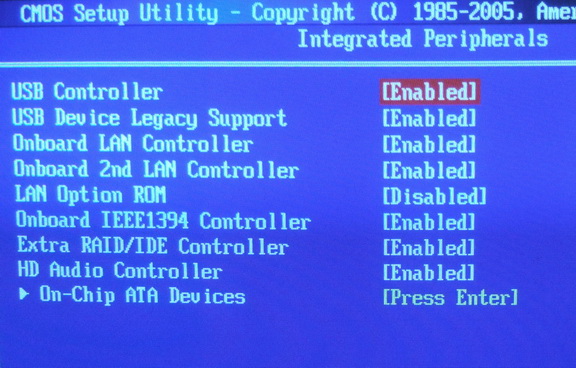

Integrated Peripherals – управление различными контроллерами.

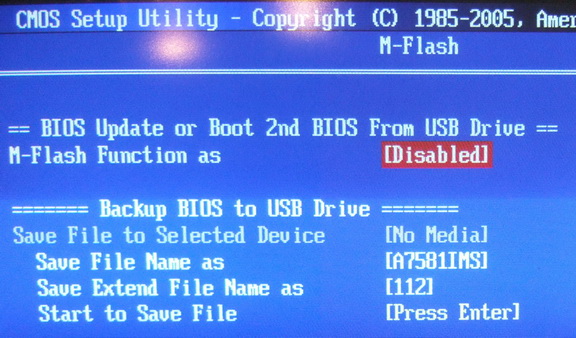

Раздел M-flash – еще одна новинка. Теперь ваш flash-драйв может стать дополнительным резервным носителем BIOS`a. Достаточно вставить флешку в USB и воспользоваться функцией Backup BIOS to Flash drive из этого раздела. При активации M–flash, во время старта материнская плата будет грузить BIOS именно с флеш-накопителя. Очень просто и полезно.

Раздел Overclocking Profile позволяет сохранять до шести (!) профилей разгона с подробным описанием, а также задавать количество попыток загрузки выбранного.

Cell Menu – в этом меню, имеющем много дополнительных подразделов, традиционно собрано огромное количество всех необходимых функций и настроек для разгона. Из особенностей – возможность задавать число активных ядер, включение/выключение OC Genie, режима Turbo, выставлять частоту загрузки системы отдельно от фактической частоты и т.п.

Несмотря на достаточно раннюю версию, прошивка в ходе тестирования платы функционировала стабильно, явных проблем замечено не было.

Тест-драйв материнской платы и процессора

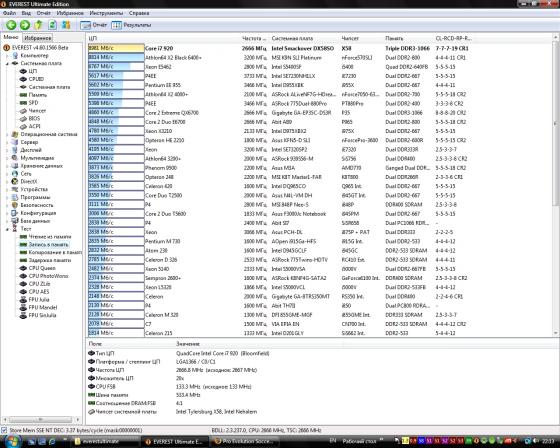

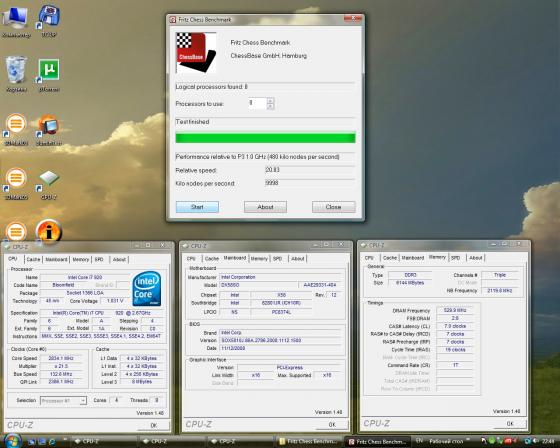

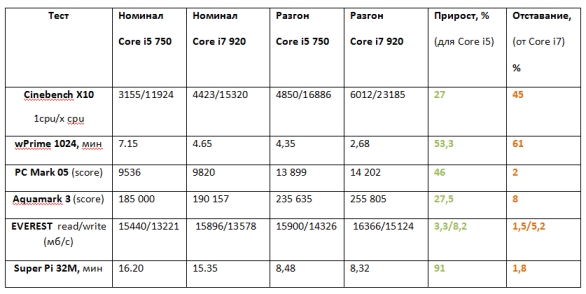

Имея в распоряжении минимум времени на общение с новой платформой, мы воздержались от проведения испытаний с экстремальным разгоном. Было решено провести оценочный прогон в популярных классических бенчмарках в номинале и на максимально стабильном значении тактовой частоты процессора при штатном воздушном охлаждении. В качестве эталона сравнения выступала платформа LGA 1366 с самым доступным под нее процессором - Core i7 920.

Конфигурация тестового стенда:

· Процессор: Intel Core i5 750 2.66 GHz / Core i7 920 2.66 GHz

· Материнская плата: MSI P55-GD80 / DFI LanParty X58

· Память 3x1Gb PATRIOT Viper Series XMP DDR3-1600 @8-8-8-24

· Видео: EVGA GeForce 260 GTX 216p 896Mb DDR3

· Блок питания: IKONIK Volcano 650W

· Охлаждение:

--> Стандартный боксовый кулер от Intel

-->Термоинтерфейс - КПТ-8

· ОС Windows XP SP3. Драйвера видео - ForceWare 190

Методика тестирования

Каждый тест прогонялся три раза, в итоговую таблицу записывалось среднеарифметическое значение. Температура в помещении поддерживалась с помощью кондиционирования на отметке 24 °С. Мониторинг температуры процессора осуществлялся утилитой Core Temp 0.99.5 (последней доступной на момент тестирования версией ).

Разгон процессоров осуществлялся путем поэтапного повышения опорной частоты BCLK с последующей проверкой на стабильность.

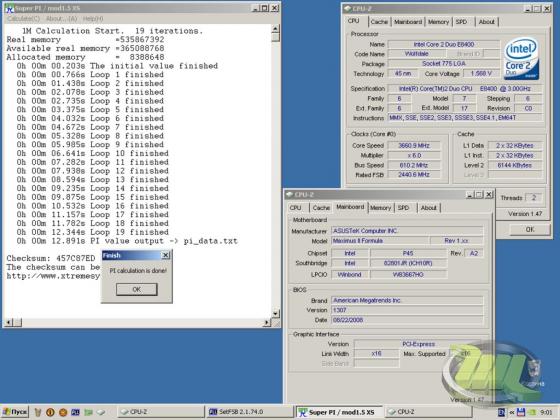

Первый прогон тестов проходил в номинальном режиме работы – на частоте 2.66 ГГц. Частота 4.2 ГГц была выбрана для тестирования быстродействия при разгоне.

Максимально стабильная отметка, которую смог покорить наш процессор при использовании данной системы охлаждения, проходя тесты со 100% загрузкой всех ядер, составила 4229 МГц.

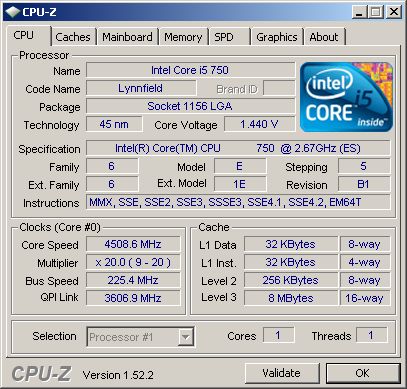

Максимальная частота, на которой удалось загрузить ОС и "снять скрин", составила 4508 МГц.

Мы также проверили в действии работу фирменной технологи автоматического разгона MSI OC Genie. Активировав эту функцию, материнская плата самостоятельно смогла разогнать процессор до 3,5 ГГц и автоматически подстроить все необходимые параметры. Неплохой результат!

Итоговая таблица результатов тестирования:

ВЫВОДЫ

Существенная разница в результатах заметна лишь в приложениях, умеющих эффективно использовать многопоточность – тут дополнительные виртуальные ядра Bloomfield полностью себя оправдывают. Однако, таких реальных задач на данный момент не так много, а в обычных ситуациях отставание Lynnfield измеряется несколькими процентами и в работе будет практически незаметным. При прочих равных условиях, Bloomfield все же имеет едва заметное преимущество за счет более быстрого трехканального доступа к памяти.

“ЗА”:

1. Отлично оснащенная материнская плата с богатыми возможностями и достойной комплектацией.

2. Цена процессора ($195). Показывая приличный уровень производительности, сравнимый во многих задачах со старшими собратьями, младшие представители Nehalem наконец-то сами станут более доступными по цене и платформа на их основе в целом.

3. Умение платы неплохо автоматически разгонять процессор.

«ПРОТИВ»:

1. Затраты в связи с необходимостью перехода но новую платформу. Но это не касается тех, кто будет покупать или собирать новую систему с нуля. А в остальном, учитывая функциональность и позиционирования продукта – недостатков нет.

В окончании, хотелось бы привести забавную фотографию из мануала по разгону:

Рекламная надпись на картинке гласит о том, что, используя процессоры Core i7 8xx вместе с материнской платой MSI Р55 GD-80, максимальную производительность и функциональность получат не только профессионалы, но и новички. Технологии Direct OC и OC Genie смогут без проблем разогнать систему и почувствовать себя «на высоте».

Ну, наверное, пиар-менеждеры MSI забыли напомнить вам, чтобы используя данную плату при экстремальном разгоне вы все-таки позаботились о качественной теплоизоляции стакана и околосокетного пространства и данная картинка не повторилась у вас в жизни :-). Это бесспорно продлит вам радость от эксплуатирования вашей новой материнской платы.

Сомнений нет - продукт удался и в полной мере смог украсить выход новой платформы.

Администрация сайта ModLabs.net выражает благодарность украинскому представительству компании MSI за предоставленную на тестирование материнскую плату MSI P55-GD80 и процеcсор Core i5-750.

Предлагаю обсудить данный материал на Форуме.

Обзор материнской платы DFI LANParty DK 790FXB-M3H5

Рубрика: Процессоры и материнские платыДата: 18/08/2009 17:16:50

Компания DFI (Design For Innovations) была основана в далеком 1981-м году. Продукция DFI стала известна и популярна среди оверклокеров и энтузиастов ещё со времен появления первых процессоров Athlon 64 и наборов системной логики nForce 3/nForce 4. В это время материнские платы DFI обзавелись серьезными функциями разгона и стали продаваься под легендарной торговой маркой LanParty.

Сегодня DFI производит материнские платы для PC, а также встраиваемые решения как для промышленного, так и для потребительского применения: финансовый сервис, игровые системы, киоски, безопасность и коммуникации. Главный офис компании расположен на Тайване, а в ее штате трудится 700 человек, обеспечивающих изготовление более 200 тысяч единиц продукции ежемесячно.

Сегодня речь пойдет об очередном продукте, принадлежащем к серии LanParty – DFI DK 790FXB-M3H5.

На момент написания обзора данная материнская плата является топовой в модельном ряду компании DFI для процессоров AMD. А раз так – вполне логично, что ее задача – работать с самыми новыми процессорами AMD - Phenom II, а также полностью раскрыть их разгонный потенциал. Плата имеет разъем Socket AM3 который, как известно, лишен обратной совместимости с АМ2/АМ2+, соответственно, установить в нее старые процессоры AMD Phenom/Athlon 64 X2 не представляется возможным.

Спецификация материнской платы LANParty DK 790FXB-M3H5 и комплектация

Поддержка процессоров:

- Разъем: Socket AM3 (Socket 938)

- Тип: AMD Phenom II (45 нм)

Чипсет:

- Северный мост: AMD 790FX

- Южный мост: AMD SB750

Подсистема памяти:

- 4 х 240-pin DDR3 DIMM (Поддержка dual channel 128-bit )

- Поддержка: DDR3 1600(O.C.)/1600/1333/1066 MHz; non-ECC, unbuffered

- Пропускная способность: до 21 ГБ/сек (1333MHz)

- Максимально возможный объем : 16 ГБ

Слоты расширения:

- 3 PCI Express (v 2.0)

- 2-way CrossFire в режиме x16/x16 или x16/x4; 3-way CrossFire в режиме x16/x16/x4

- 3х PCI

Аудио:

- Realtek ALC885 8-channel HD Audio Codec

Сеть:

- Marvell 88E8056 PCIE Gigabit LAN controller

Дисковая подсистема:

- Поддержка до 6 SATA устройств ( пропускная способность до 3Gb/s)

- Поддержка RAID –массивов 0/1/0+1(10)/5/JBOD/AHCI

- 1х IDE порт с поддержкой подключения двух устройств (upto UltraDMA 133Mbps)

Интерфейсы ввода-вывода (I/O):

- 1 mini-DIN-6 PS/2 mouse порт

- 1 mini-DIN-6 PS/2 keyboard порт

- 1 optical S/PDIF-out порт

- 1 coaxial RCA S/PDIF-out порт

- 6 USB 2.0/1.1 порт

- 1 RJ45 LAN порт

- Center/subwoofer, rear R/L and side R/L jacks Line-in, line-out (front R/L) and mic-in jacks

Внутренние разъемы (I/O):

- 3 коннектора для 6 дополнительных внешних USB 2.0 портов

- 1 х COM port

- 1х front audio коннектор

- 1х CD-in коннектор

- 1х IrDA коннектор

- 1х CIR коннектор

- 1 floppy коннектор

Разъемы питания:

- 1х 24-pin ATX power коннектор

- 1х 8-pin 12V power коннектор

- 2х 4-pin 5V/12V power коннектор (для FDD )

- Разъемы питания для подключения 6-ти вентиляторов

PCB:

- Форм-фактор - ATX

- Габариты - 24.5 см (9.64") x 30.5 см (12")

Комплектация

В комплект поставки входят следующие компоненты:

1. Материнская плата.

2. Инструкция пользователя.

3. Диск с драйверами и утилитами.

4. Заглушка для портов ввода - вывода.

5. Кабель SATA – 4 шт.

6. Переходника питания Molex - SATA.

7. Шлейф для устройств IDE – 1шт.

Особенности конструкции

В качестве чипсета на данной материнской плате используется топовый на сегодняшний день набор системной огики AMD: связка северного моста 790FX и южного SB750.

AMD 790FX, пожалуй, самый миниатюрный северный мост в индустрии, построен по 65-нм техпроцессу и поддерживает до 32-х линий PCI Express, разделенных на два блока.

Несомненным достоинством чипсета AMD 790FX является возможность использовать фирменную утилиту AMD OverDrive, позволяющую осуществлять комплексный разгон всех ключевых компонентов платформы Dragon, а также мониторинг и тестирование стабильности системы после форсирования.

![[Image]](http://modlabs.net/sites/default/files/u22/aod.jpg)

Применение в качестве южного моста передового SB750 позволило многое реализовать его средствами, сэкономив тем самым на распайке некоторых дополнительных контроллеров. Кроме того, обеспечило поддержку функции ACC( Advanced Clock Calibration), которая, улучшает разгонный потенциал процессоров (а в некоторых случаях даже помогает включить недостающее четвертое ядро в процессорах Phenom II X3 ).

Есть, правда, небольшой нюанс в работе DFI DK 790FXB-M3H5. В частности, эта плата снабжена всего лишь тремя слотами PCI Express x16. Как мы знаем, чипсет AMD 790FX позволяет реализовывать четыре таких слота для использования Quad Crossfire -конфигурации. Однако, всегда ли это и везде действительно нужно – отдельный вопрос. Тем не менее, на плате присутствуют три слота PCI Express x16, которые позволяют работать связке CrossFire в полноскоростном режиме 16х+16х, либо в режиме Triple CrossFire на скоростях х16+х8+х8. При этом, в крайний третий слот явно не удастся установить видеокарту, имеющую двухслотовую систему охлаждения.

Классический для такого уровня плат аппаратный мониторинг таких параметров системы как температура, напряжения и скорость вращения вентиляторов, реализован силами микросхемы ITE IT8716F-S:

На диске от материнской платы можно найти фирменную утилиту ITE Smart Guardian, которая визуализирует считываемые с этой микросхемы параметры.

В качестве тактового генератора (клокера) опорных частот используется микросхема ICS 9LPR477СLK:

Питание процессора обеспечивается 4+1-фазной схемой стабилизации на контроллере ШИМ ISL6324, который управляет четырьмя фазами для питания ядра процессора и одной дополнительной фазой для питания контроллера памяти, встроенного в процессор.

В каждом канале установлено по два современных полевых транзистора с пониженным сопротивлением переключению Low RDS (ON), также используются катушки с ферритовыми сердечниками и установлены 11 конденсаторов по 820 мкФ и 4 — по 270 мкФ, все исключительно твердотельные, от ведущих японских производителей. Как видим, такие бренды как DFI на комплектующих экономить явно не привыкли. Для нас, пользователей, это очень хорошо.

Система охлаждения платы построена на базе специального кулера Thermalright, который имеет достаточно оригинальную конструкцию. Радиатор для мосфетов, состоящий из 27 алюминиевых пластин, соединен медной тепловой трубкой с радиатором основной микросхемы северного моста чипсета. Оригинальность конструкции позволяет легко снять чипсетный радиатор и установить водоблок для применения СВО.

Благодаря инженерам DFI, вокруг процессорного сокета довольно просторно. Свободного места достаточно для установки крупногабаритных суперкулеров, а также для эффективной теплоизоляции при использовании фреона или жидкого азота.

Из особенностей также отметим очень полезный оверклокерам цифровой датчик POST-кодов, наличие кнопок Power и Reset, а также вынесенную на заднюю панель перемычку для обнуления CMOS. Конечно, инженерам можно было бы не экономить, а реализовать как положено вместо нее полноценную кнопку, но, с другой стороны, одновременное удерживание в нажатии Power и Reset также обнуляет CMOS, дублируя тем самым ее функцию.

И если отсутствие второго сетевого контроллера не является критичным в классе плат для энтузиастов, то полное отсутствие FireWire явно огорчает.

Интересным фактом является то, что обозреваемая материнская плата на момент написания статьи является абсолютным рекордсменом по разгону процессоров Phenom II – 6500 МГц под жидким азотом и 7000 МГц (!) с применением жидкого гелия.

Возможности BIOS

DFI DK 790FXB-M3H5 заслуживает особого внимания оверклокеров не только за счёт своих характеристик и особенностей, но и благодаря фирменным технологиям, реализованным в хорошо продуманном BIOS. Он основан на микрокоде Award.

Заглянув в BIOS, мы найдем огромное число всевозможных настроек. Всё, что может быть необходимо для разгона собрано в отдельном фирменном разделе - Genue BIOS Setting.

Открыв его, сразу же замечаем опцию для форсирования частоты тактового генератора, которую можно задать в пределах от 200 до 700 МГц. Чуть ниже в информационных строках показываются основные напряжения системы. Все остальные важные для оверклокинга опции грамотно классифицированы и разнесены по подразделам.

В подразделе Onboard Devices как обычно можно управлять включением/выключением интегрированных контроллеров.

Страница DRAM Configuration – для установки режима работы контроллера памяти, встроенного в процессор.

В подразделах MCT Memory Timing и ODC Control Mode содержатся исчерпывающие средства для управления настройками контроллера памяти, различными таймингами и субтаймингами.

Подраздел HT Link Control – управление параметрами шины HyperTransport.

Зайдя в раздел CPU Feature можно управлять включением/выключением технологий Cool'n'Quiet и виртуализации, а также задавать коэффициент умножения северного моста.

PWM Setting – в этом подразделе собраны все настройки, задающие напряжения питания.

Сведения о допустимых диапазонах изменения напряжений собраны в итоговой таблице:

Параметр | Диапазон изменения |

CPU VID Control | 0.44375 - 1.6 В |

CPU VID Special Add | До 125% |

CPU NB Voltage Control | 0.44375 - 1.6 В |

CPU NB VID Special Add | До 125% |

DRAM Voltage Control | 1.32 – 2.76 В с шагом 0.01 В |

SB PLL 1.2V Voltage | 1.2 – 1.5 В с шагом 0.1 В |

NB Core Voltage | 1.12 – 1.5 В с шагом 0.05 В |

NB PCI-E Voltage | 1.12 – 1.5 В с шагом 0.05 В |

NB HT Voltage | 0.98 – 1.5 В с шагом 0.05 В |

Помимо Genue BIOS Setting, богат и раздел аппаратного мониторинга:

Как видим, набор контролируемых параметров весьма широк, и, кроме того, плата позволяет настраивать скорости вращения 3-х вентиляторов в зависимости от температуры соответствующих узлов.

В BIOS DFI LANParty DK 790FXB-M3H5 реализованы фирменные технологии ABS-II и CMOS Reloaded. Первая управляет автоматизацией разгона и проводит оптимизацию параметров системы, благодаря специальному ПО, встроенному в прошивку платы. Вторая позволяет сохранять профили настроек пользователя. Кроме того, каждый раз после прохождения POST последняя работоспособная конфигурация, при которой плата смогла стартовать, автоматически записывается. Это значительно повышает комфортность работы в процессе подбора оптимальных настроек для разгона. Есть возможность сохранения таких конфигураций в профили (всего до 4-х) с последующим указанием желаемого в качестве того, из которого будет производиться восстановление.

Тест-драйв и выводы

Мы намерено не пишем «ТЕСТИРОВАНИЕ». Данный обзор носит ознакомительный характер и в его рамках нами не планировалось проводить полномасштабного тестирования во всевозможных играх и пакетах, сравнения с конкурентами. Плату еще ожидает испытание как и подобает топовой модели – на экстремальный разгон процессора с применением жидкого азота. А пока мы решили ограничиться проверкой ее возможностей разгона с применением системы водяного охлаждения.

Конфигурация тестового стенда:

- Процессор: AMD Phenom II BE 955 3.2 GHz

- Материнская плата: DFI LANParty 790FXB-M3H5

- Память A-DATA Gaming series DDR3-1333 @8-8-8-24

- Видео: Power COLOR Radeon HD 4870 512Mb GDDR5

- Блок питания: IKONIK Vulcan 650W

- Охлаждение:

-- Комплект СВО PROMODZ (CPU V3, Hydor L25, Black ICE GTX 240)

-- Термоинтерфейс - Coollaboratory Liquid MetalPad

- ОС Windows XP SP3.

Методика тестирования:

Для оценки прироста скорости системы после разгона процессора мы воспользовались несколькими тестовими программами, традиционно популярными у бенчмаркеров.

Каждый тест прогонялся три раза, в итоговую таблицу записывалось среднеарифметическое значение. Температура в помещении поддерживалась с помощью кондиционирования на отметке 24 °С. Температура воды в контуре, измеряемая термодатчиком, составляла 30-31 °С (простой). Температура ядер процессора в простое составляла 38-39 °С.

Мониторинг температуры процессора и его разгон осуществлялся фирменной утилитой AMD OverDrive v3.02 (последней доступной на момент тестирования версии ).

Поскольку мы имеем дело с процессором сери Black Edition, то его разгон осуществлялся путем простого поэтапного повышения множителя с последующей проверкой на стабильность.

Первый прогон тестов проходил в номинальном режиме работы – на частоте 3200 МГц. Частота 4 ГГц была выбрана для тестирования быстродействия при разгоне.

Максимально стабильная отметка, которую смог покорить наш процессор при использовании данной системы охлаждения, проходя все тесты со 100% загрузкой всех ядер, составила 4200 МГц.

Максимальная частота, на которой удалось загрузить ОС и снять скрин, составила 4532 МГц.

![[Image]](http://modlabs.net/sites/default/files/u239/4532.jpg)

Мы также выполнили проверку возможности разгона процессора путем увеличения значения опорной частоты HTT. Максимальное стабильное значение составило 250 МГц.

Итоговая таблица результатов:

Тест | Номинал | Разгон | Прирост, % | Макс. температура CPU |

WinRAR (internal test) | 2414 кб/с | 2865 кб/с | 18,4 | 49 |

wPrime 1024 | 370 с | 289 с | 32 | 64 |

PC Mark 05 | 10200 | 17089 | 67 | 52 |

Aquamark 3 | 162420 | 205115 | 26 | 48 |

Vantage (CPU) | 10520 | 16264 | 54 | 55 |

Выводы

Достоинства:

- Отличное качество изготовления, стильный дизайн, принадлежность к легендарной серии LanParty.

- Широчайший выбор настроек для разгона.

- Сравнительно доступная цена.

Недостатки и замечания:

- Некоторые недоработки и сырость прошивки.

- Отсутствие FireWire (жалко),а также второго LAN и четвертого PCI-E x16 (условно, т.к. нужны реально не всем).

В целом продукт получился интересным, и, самое главное, довольно качественным. Материнскую плату DFI DK 790FXB-M3H5, которая на момент написания обзора находится в продаже в украинской рознице по цене около $190 можно смело рекомендовать к покупке фанатам платформы AMD.

Благодаря безупречной репутации компании DFI в качестве одного из ведущих поставщиков материнских плат для оверклокеров, именно данная модель по праву может считаться одним из лучших на сегодня вариантов для разгона топовых процессоров AMD Phenom II.

Администрация сайта ModLabs.net выражает благодарность компании 1-Инком (www.1-incom.com.ua ) за предоставленную на тестирование материнскую плату DFI DK 790FXB-M3H5.

Обсуждаение материала ведётся в этой теме нашего форума

ASUS MAXIMUS II FORMULA – МЕЧТА ОВЕРЛОКЕРА?

Рубрика: Процессоры и материнские платыМетки: ASUS MAXIMUS II FORMULA

Дата: 11/12/2008 11:14:23

Популярность материнских плат построенных на чипсете Intel P45 объяснить довольно просто – это отличный набор логики, вобравший в себя все лучшее от своего предшественника P35, обладающий отличным разгонным потенциалом и к тому же позиционируемый производителями как продукт среднего класса. Действительно, первые тесты дали четко понять, что декларируемые заявления это не просто слова, брошенные на ветер, а результат огромного труда, результатом которого можно гордиться. Стоимость новинки так же стала приятной неожиданностью, лишь немного уступая в цене долгожителю на чипсете P35. На данный момент продукты на 45-м чипсете практически вытеснили предыдущее поколение материнских плат и заняли положенное им место под солнцем, предоставив пользователям широчайшее поле для выбора моделей на любой вкус и кошелек. Кстати про «вкус». Всегда существовал ряд моделей качественно отличающих от своих собратьев и дававший их собственникам определенный статус и привилегии, что является очень ценным качеством в определенных кругах. Серия материнских плат Republic of Gamers от ASUS является неким «ключом» открывающим дверь в мир новых возможностей, ранее не доступных обычным продуктам среднего класса. Именно эта серия призвана завоевать сердца (и в некоторой степени кошельки) оверлокеров, геймеров и остальных компьютерных энтузиастов. Но хочется задать вопрос - так ли хороши продукты, о которых так громко говорят? Может, нас просто заманивают красивой упаковкой и яркой рекламой? Ответом на эти вопросы может послужить наш сегодняшний обзор довольно любопытного продукта, вызвавшего неподдельный интерес у многих пользователей, дискуссии о котором ведутся и по сей день. Итак, встречаем - ASUS Maximus II Formula!

ПРЕДСЛОВИЕ

Хочется ещё немного отойти от процесса описания и немного остановиться на отличительных признаках чипсета Intel P45 от его ближайшего родственника, построенного на логике P35. Пользователи, которые регулярно следят за новинками в IT индустрии наверняка знают, что новый чипсет не принес сколь-нибудь значимых улучшений, благодаря которым производительность современной платы выросла бы в разы. Это скорее эволюционное развитие, так сказать «косметический ремонт». Что же нам давала платформа Intel P35? Поддержку самых современных процессоров, отличный контроллер памяти, набор всех необходимых интерфейсов, при этом, она обладала отменным разгонным потенциалом, при условии, что системная плата спроектирована грамотно и производитель не экономил на компонентах. Новый чипсет шагнул дальше. В нем реализовали поддержку PCI Express 2.0, дали новый южный мост ICH10 и переработали режим работы CrossFire, который может функционировать в режиме х8 + х8, что автоматически позволяет его рекомендовать для построения высокопроизводительных игровых систем. Новые платы могут работать с оперативной памятью стандарта DDR2 с частотой до 1200 МГц (наконец-то это значение добавили официально), при этом чипсет поддерживает расширения XMP, что позволяет автоматически разгонять модули памяти, содержащие в настройках SPD заранее прописанный профиль. В отличие от Intel P35 новинка производится по 65-нанометрому техпроцессу, предоставляющая новые перспективы оверлокерам в покорении мировых вершин. Так же заметим, что набор этой логики является в определенной степени знаковым, так как это последняя разработка для процессоров семейства Core, после которых пьедестал займут более совершенные Nehalem.

Прежде чем попасть ко мне в руки плата преодолела более 900 километров и даже пересекла государственную границу. Этот путь был пройден менее чем за сутки и, могу сказать, такая оперативность не может не радовать. Московский поезд прибыл ровно по расписанию и в мыслях я уже виртуально держал в руках долгожданный объект. Но не все так просто как казалось изначально. Первым делом из вагона сгрузились (да, да, именно сгрузились) приезжие, так как то, что они тащили в сумках было явно не для личного пользования. Затем к проводникам выстроилась целая очередь «получающих» различные сумки/пакеты/конверты и прочую гуманитарную помощь от родственников/друзей/знакомых из столицы. Признаться, я не ожидал, что проводники настолько хорошо зарабатывают на этих «грузоперевозках». Немного присмотревшись к процессу получения, оптимизма у меня не добавилось – передачи выдавали без какого-либо документа (и зачем я с собой только брал паспорт?), просто веря на слово. А вот это уже непорядок, так как мою «посылку» могли выдать кому угодно и такой подарок судьбы новый хозяин явно бы не оценил. Поэтому я стал тщательно всматриваться, не перепала ли Maximus II Formula какому-нибудь незнакомцу. Не попала. Коробку с платой выдали в целости, и после быстрого визуального осмотра упаковки на предмет наличия вышеуказанного сабжа я поблагодарил проводников и быстренько анинсталился из вагона. Весь процесс получения занял минут 20.

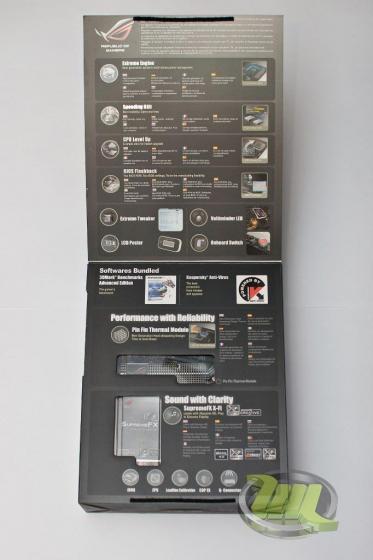

УПАКОВКА, ДИЗАЙН, КОМПЛЕКТАЦИЯ

Придя домой, наличие еще раз было сверено по мануалу и я не спеша начал детально изучать содержимое коробка.

Упаковка плат такого уровня выгодно отличается от продуктов классом ниже – она не особо красочна, но определенно настраивает на боевой лад, имеет откидную картонную крышку и содержит ручку для удобной транспортировки.

Откинув верхнюю часть, пользователь может бегло ознакомится с технологиями, примененными в данной разработке и полюбоваться через пластик шикарным радиатором и звуковой картой производства Creative.

Сама плата упакована в блистер, а для аксессуаров предусмотрена небольшая коробочка.

Спецификации ASUS Maximus II Formula

- Тип поддерживаемых процессоров:

Pentium 4 5xx/6xx, Celeron 4x0, Celeron Dual Core E1x00, Pentium D 8xx/9xx, Pentium Dual Core E2xx0, Core 2 Duo E4x00/E6xx0/E7x00/E8x00, Core 2 Extreme X6800/QX6x00/QX6x50/QX9xx0, Core 2 Quad Q6x00/Q9xx0, Xeon 3065/E31x0 - Чипсет

Северный мост Intel P45 (MCH) и южный Intel ICH10R - Частота системной шины

1600, 1333, 1066, 800 МГц - Тип поддерживаемой памяти

DDR2 PC2-5300 (DDR2-667), PC2-6400 (DDR2-800), PC2-8500 (DDR2-1066), DDR2-1200 - Количество разъемов PCI Express 2.0

2 слота 16x - Возможности расширения

- Два 32-битных PCI Bus Master слота;

- Три слота PCI Express x1;

- Двенадцать портов USB 2.0;

- Два порта IEEE 1394;

- Два сетевых контроллера Gigabit Ethernet - Звук

8-канальный HDA кодек Analog Devices AD2000B (SupremeFX X-Fi) - BIOS

AMI BIOS 16 Мбит - Форм-фактор

ATX (305 x 244 мм)

Теперь немного подробней о содержимом:

- собственно сама материнская плата;

- звуковая карта;

- руководство пользователя;

- диск с дровами и прочим программным обеспечением;

- один ATA шлейф и шлейф для флоппика;

- шесть SATA кабелей и два переходника питания;

- заглушка для задней панели;

- набор конекторов для свичей Q-Connector;

- дополнительная планка с 2 портами USB 2.0 и одним FireWire;

- оригинальный вентилятор для мосфетов;

- LCD Poster;

- Семь пластиковых стяжек (если судить по количеству, то это видно на счастье) и наклейка с логотипом производителя.

Довольно солидная комплектация, но остается чувство, что чего-то здесь не хватает. А недостает только компьютерной игры, традиционно прилагавшейся к каждой материнской плате серии Republic of Gamers. Для кого-то это может быть и станет небольшой досадой, но только не для настоящих оверлокеров, которым просто некогда играть в разные игры (ведь столько железа нужно перебенчить!) и они будут только рады сэкономленным 15-20 баксам за копию неположенной лицензионной игрушки. Так же приходилась слышать о том, что в который раз Asus забыла укомплектовать продукт дополнительными термосенсорами, при помощи которых пользователь смог бы мониторить температуру в любой точке платы. Но посудите сами, на материнской плате столько уже встроенных темодатчиков, что нужда в дополнительном замере температур может возникнуть лишь у отъявленных температурозависимых маньяков, привыкших мерить каждый сантиметр текстолита. Главным во всем должно остается только одно – в комплектации не должны отсутствовать самые необходимые компоненты.

А вот и сама королева во всей своей красе:

Разводка платы просто идеальна. Все по фен-шую J. Все необходимые разъемы находятся на своих местах, ничего ничем не перекрывается, и совсем нет никакого желания бежать за напильником и активно что-то дорабатывать. Хочется сказать отдельное спасибо за грамотно расположенный коннектор для ATA шлейфа, так как автор данных строк в свое время намучался с дизайном материнской платы P5K-E/WIFI-AP (в которой данный разъем был расположен параллельно PCI слотам, из-за чего возникали трудности в организации нормального воздухообмена, так как видеоадаптер не позволял оптимально проложить шлейфы и прочие кабеля)

Особую гордость вызывает новая система охлаждения Pin Fin Thermal Module, которая, как выяснилось позже, справляется с поставленными на неё обязанностями просто блестяще, даже без дополнительной вентиляции корпуса. Заметим, что она спроектирована таким образом, что пользователь может установить практически любой современный кулер без опасения, что он упрется в какой-нибудь радиатор.

Система питания основных узлов платы состоит из 16-фазной системы питания процессора, 3-фазной - северного моста и 2-фазной – памяти, что по заявлению производителя обеспечит стабильную работу при разгоне и самым благоприятным образом отразится уровне тепловыделения.

На задней панели расположены все необходимые порты и разъемы: один PS/2 (о втором Asus уже давно забыла, и мы вряд ли ещё его увидим в новых продуктах), FireWire, порт eSATA, два гигабитных сетевых коннектора, шесть портов USB 2.0 кнопка сброса CMOS настроек, которая подсвечивается зеленым цветом. Ещё в левом углу на фото мы можем видеть белый нестандартный разъем – именно к нему подключается идущий в комплекте LCD Poster, отображающий параметры функционирования системы.

А это звуковая карта SupremeFX X-Fi для вывода высококачественного 8-канального звука, с поддержкой технологий Creative X-Fi, Creative CMSS3D и Creative Crystalizer.

Внизу платы расположены кнопки Power, Reset, отличающиеся более удобным расположением (если сравнивать с сериями плат уровнем ниже) эффектным дизайном.

Перевернув материнскую плату мы не обнаружим никаких дополнительных пластин жесткости, выступающих элементов и прочих мелочей мешающих установке альтернативного охлаждения. Пожалуй, самыми выступающими элементами над текстолитом можно назвать ножки распаянных дросселей около сокета, но они никак не помешали установить заднюю прижимную пластину моего тестового кулера.

Еще хотелось бы остановить внимание читателей на вот каком моменте. Прочитав многие отзывы о данной материнской плате в соответствующих ветках различных форумов, в которых описывался дефект радиатора системы охлаждения, я был практически готов получить в руки аналогичный экземпляр и доработать СО до нормального состояния, при котором бы пришлось забыть о перегреве чипсета и прочих вытекающих из этого последствиях.

Взяв плату в руки, я первым делом осмотрел радиатор над чипом и обнаружил, что с одной стороны охлаждающая пластина прилегает немного плотней (всего лишь на какие-то доли миллиметра), так что визуально мои опасения подтвердились. В то же время я не стал что-то доделывать, перекручивать винты и добавлять под пружины небольшие шайбы, решив для начала протестировать мать в её первоначальном варианте.

Итак, приступаем!

Что делает настоящий джедай-оверлокер взявший в руки только что принесенную плату? Правильно, быстренько паяет вольтмод, попутно водружая на проц стакан с азотом размером с ведро! )) Но я не джедай, я только учусь, и принял решение для начала хотя бы разок включить это чудо. Так же было решено протестировать Формулу в течение суток на дефолтных настройках – это позволяло в некоторой степени выявить возможные недостатки, чтобы не удивляться через время всплывающим багам и говорить о каком-либо заводском браке. Температуры и вольтажи отслеживались по показаниям самой платы через Биос и фирменную утилиту PC Probe II, идущую в комплекте с остальным софтом на прилагающемся диске. Биос в первый день не перешивался.

Хочу сказать, что тестовые сутки плата выдержала на ура. Никаких проблем не было замечено, никаких внезапных ребутов и прочих экранов смерти не наблюдалось. Что ещё порадовало, так это не подтвердившиеся опасения насчет брака в системе охлаждения. Температура северного моста максимум доходила до 42 градусов Цельсия, притом, что мать была установлена в открытый корпус и не обдувалась дополнительными вентиляторами. В помещении было около 22 по Цельсию. Вот только температура южного моста была на 3-4 градуса выше. Видимо чипсет сливает часть тепловой энергии на юг широкому теплосъемнику, который не имеет игольчатой структуры и не так эффективно способен отводить лишнее тепло. После этого я достал плату из системного блока, решив взглянуть на неё в новом свете, демонтировав систему охлаждения.

«Голая» системная плата выглядит следующим образом:

Родная СО крепилась на 12-ти небольших подпружиненных винтиках, снять которую не составило большого труда. Но хочется предостеречь неопытных пользователей о риске повреждения радиатором северного моста, так как его кристалл не прикрыт металлической крышкой теплораспределителя и поэтому стоит проявить особую осторожность при монтаже/демонтаже радиатора.

Вот так выглядит стоковая система охлаждения материнской платы Maximus II Formula:

На обратной стороне радиаторов нанесено серое теплопроводящее вещество, которое ни в коем случае нельзя удалять, в случае чего мосфеты попросту останутся без охлаждения и о стабильной работе не может быть и речи. В свободной продаже эти термопрокладки не встречались.

Как видно из этих фото производитель не пожалел термопасту и нанес её как положено в должном объеме.

А вот и микрушка тактового генератора. Вот он нам потом как раз и понадобится. Так что я предварительно записываю маркировку на листок бумаги и стараюсь его где-нибудь не посеять (а то потом будет очень удобно высматривать название из-под установленного радиатора).

На этом снимке мы можем видеть две микросхемы iROG, которые, по словам производителя, позволяют осуществлять контроль и управление материнской платой на аппаратном уровне, благодаря чему увеличивается эффективность управления. Кроме того, пользователи могут воспользоваться новыми оригинальными возможностями в процессе разгона. Чуть левее расположен дуэт микросхем BIOS. Благодаря функции BIOS Flashback (о которой мы скажем чуть ниже) оверлокерам предоставляется возможность сохранять одновременно две версии настроек BIOS.

16-фазня система питания процессора без радиатора.

Чипсет Intel P45 и южный мост крупным планом

Раз уж я снял систему охлаждения, то не мешало бы удалить заводской термоинтерфейс и нанести проверенную в бою термопасту. Этим веществом стала TITAN Nano Grease TTG-30030, благодаря массовой доступности, демократичной стоимости и очень высокой эффективности заслужившая награду ModLabs.net King of the Hill в "Большом тестировании термоинтерфейсов" нашего сайта.

После выполнения всех необходимых процедур по монтажу родной СО на место, плата была вновь установлена в системный блок. Результат не заставил себя долго ждать – температура северного моста упала на 5-6 градусов Цельсия! Температура чипсета поднималась максимум на 1 градус в течение дня.

Вот что значит качественный термоинтерфейс! Отменный результат, я доволен. Затем с официального сайта были выкачаны все доступные прошивки старше версии 0503 (именно с ней изначально поставлялась материнская плата) и начался очередной этап обзора.

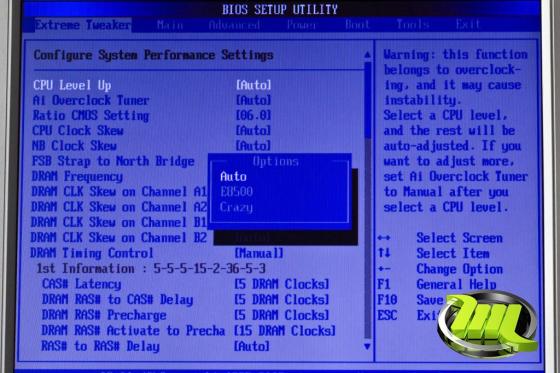

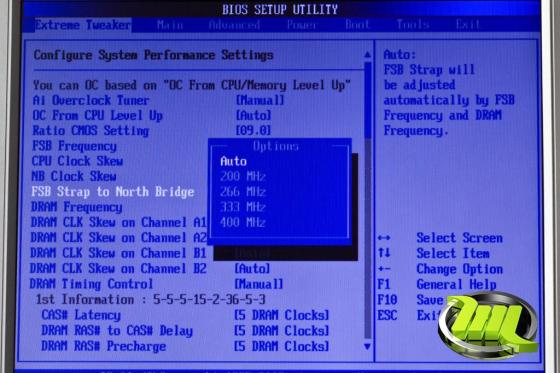

БИОС И ЕГО ОСОБЕННОСТИ

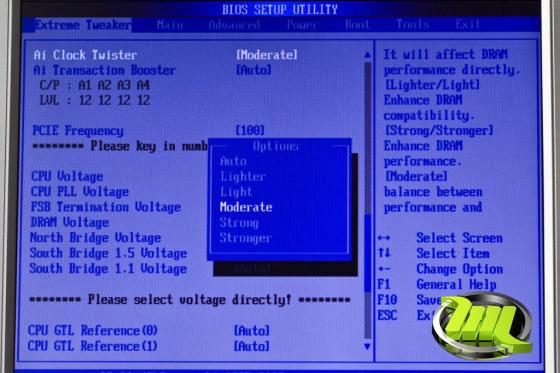

Первая страница базовой системы ввода-вывода это закладка ExtremeTweaker – да, да именно первая, так как эта системная плата создана для оверлокеров. Только здесь содержатся все необходимые настройки частот и напряжений питания компонентов для увеличения производительности при достижении максимума.

Параметр CPU Level Up очень удобная штука для начинающих оверлокеров – выбрав одно из значений выпадающего списка, материнская плата автоматически поднимает частоты и вольтажи, не утруждая пользователя делать все необходимые действия вручную.

Значение FSB Strap так же немаловажный показатель при разгоне компьютера, который напрямую влияет на выбор доступных частот.

Строка DRAM Frequency отвечает за частоту оперативной памяти (логично, не правда ли). Тут можно увидеть целый ряд доступных частот, где особой строкой проходит значение *1200* МГц – в отличие от P35 официально поддерживаемое рассматриваемой логикой. DRAM CLK Skew on Channel это время задержки обращения центрального процессора к каналу памяти, который измеряется в единицах триллионной секунды.

Диапазон регулировок памяти чрезвычайно широк, это можно понять, выбрав значение Manual параметра DRAM Timing Control. Из обширного списка я так и не нашел параметр Command Rate, чрезвычайно важный в общей производительности системы. Да, его можно выставить через операционную систему, но тут он бы точно не помешал.

Ai Clock Twister представляет собой режим работы северного моста, а строка Transaction Booster позволяет получить прямой доступ к установкам Performance Level - одним из важнейших факторов производительности контролера памяти для Intel-систем.

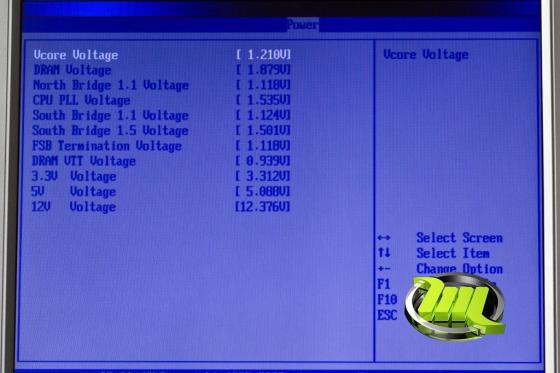

Вот. Один из самых «вкусных» параметров. Вольтажи. Здесь все довольно банально и просто, но главное не навредить. Например, значение CPU PLL Voltage больше 2,5 Вольта гарантированно убивает процессор за считанные минуты.

Напряжения имеют цветовую окраску в зависимости от веденного значения с клавиатуры: синий цвет говорит нам о том, что значение соответствует норме и не должно навредить компонентам, с желтым цветом нужно быть повнимательнее и особо аккуратно управлять параметрами, горящими красным – многие комплектующие не рассчитаны на длительную эксплуатацию на высоких вольтажах. Производитель мудро поступил, разместив ряд светодиодов возле всех необходимых элементов, так что выставленное значение будет дублироваться соответствующим световым сигналом.

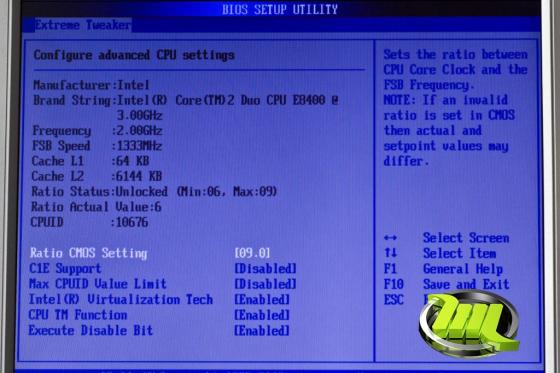

Здесь же мы можем посмотреть необходимую информацию об установленном процессоре и отрегулировать некоторые из его параметров.

Закладка Main никаких сюрпризов не содержит – здесь по-прежнему выставляется системная дата. Есть опция выбора языка (жаль, никак русский не добавят) и отображается список с установленных в компьютере накопителями.

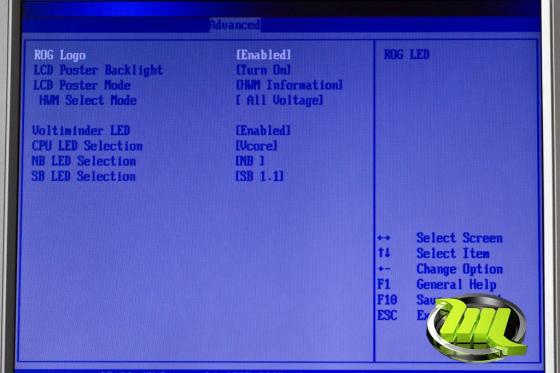

Раздел Advanced несет в себе необходимые настройки для функционирования второстепенных (с точки зрения оверлокинга) устройств.

Дополнительный интерес представляет функция Speeding HDD, которая по заявлению производителя позволяет увеличить скорость обмена данными с жестким диском почти вдвое.

Закладка под названием LCD Poster and LED Control содержит в себе параметры функционирования выносного LCD-дисплея и светодиодами. На дисплей выводится информация о вольтажах, температурах или скоростях вращения вентиляторов, что является хорошим подспорьем в процессе разгона.

Вот как выглядит это в работе:

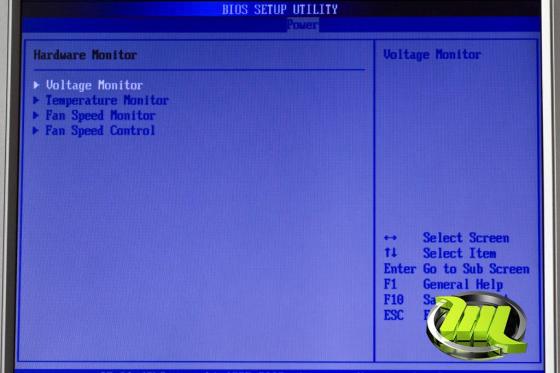

Раздел Power позволяет следить и контролировать все параметры работы системы: начиная от установленных напряжений, до скорости вращения системных вентиляторов.

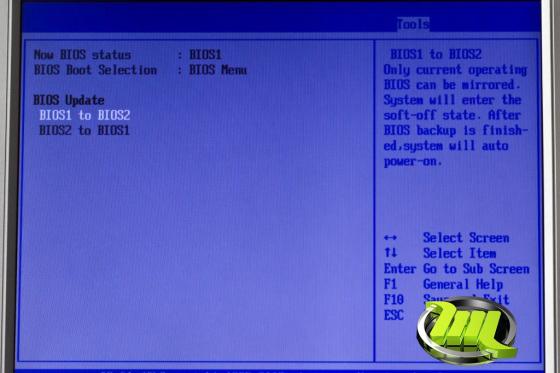

Страница Tools содержит в себе три основных параметра, очень даже полезных оверлокеру – ASUS EZ Flash2 позволяет обновлять BIOS c дискеты или съемного флеш диска, ASUS O.C. Profile специально создан для сохранения пользователем индивидуальных настроек, а BIOS FlashBack помогает восстановить Bios из резервной копии или просто поменять прошивки местами:

На этом краткий обзор возможностей Bios завершен и самое время приступать к форсированию системы.

ТЕСТ НА РАЗГОН

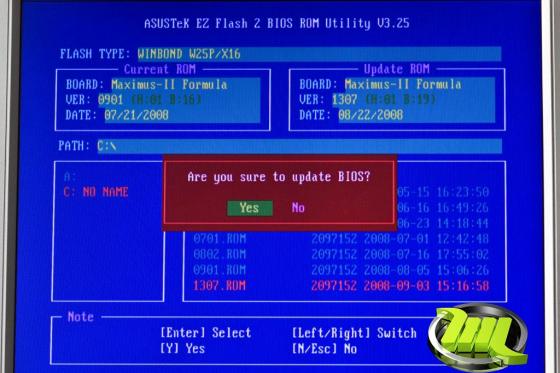

Как я уже говорил, из Интернета были выкачаны все прошивки и самые последние драйвера чипсета, контроллеров и прочего полезного софта. Забегая вперед скажу, не все БИОСы одинаково полезны. Это знаю не только я, но и каждый уважающий себя оверлокер. При помощи программки EZ Flash был прошит последний доступный Bios под номером 1307. Обновление проходило с флешки, так как лезть за флопиком не было абсолютно никакого желания, хотя если необходимо организовать Raid-массив придется все же достать это чудо прошлого века. Вот как происходит прошивка:

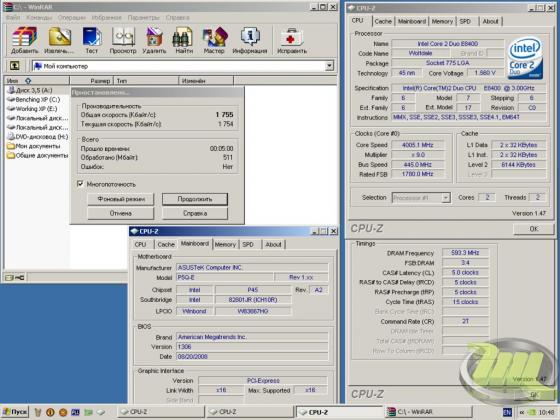

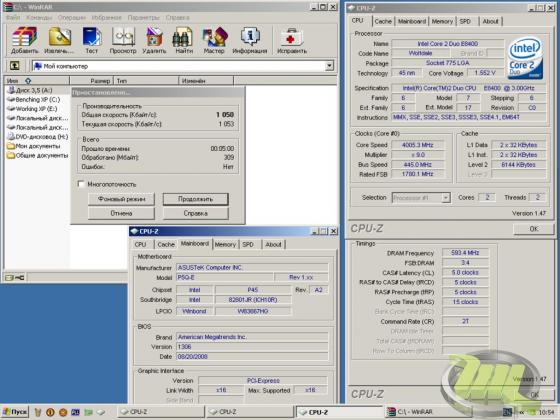

Конфигурация тестового стенда была такова:

- Процессоры:

Intel Core 2 Duo E8400

Intel Core 2 Quad Q8200

- Память: GoodRam Pro 2*512 Мб на легендарных D9GMH

- Видеокарта: EVGA GeForce GTX 260

- Жесткий диск: Samsung HD642JJ

- Блок питания: be quiet! Straight Power BQT E5-550W

В качестве охлаждения были применены:

Один из лучших воздушных кулеров Thermaltake Big Typhoon и вот это чудо водопроводной мысли:

В конструкции применены самые «хардкорные» компоненты: шланг газовый (уже и не помню сколько метров), водоблок Swiftech Apogee GT Universal, неоднократно удостоившийся лучших наград на нашем (да и не только на нашем) сайте и водомер. Зачем водомер? А это тема уже для отдельной статьи, которая активно готовится и вскоре будет опубликована на страницах нашего ресурса ModLabs.Net. Счетчик воды очень даже был необходим – так как натянуть газовый шланг на кран не такая и простая задача. Благо на водомере был соответствующий «переходник» ))

Хочется отметить, что изначально в планах был настоящий экстрим с применением азота или сухого льда, но эти задумкам не суждено было сбыться. Стакан не проблема, а проблема как раз в хладогене, который ой как трудно достать в моем 500-тысячном «селе». Ближайший азотный завод находится в более чем в ста километрах, а на хладокомбинате проблему с компьютером не оценили и вежливо (ну хоть на этом спасибо) отказали.

Оппонентом выступила моя родная плата Asus P5Q-E. Снимок двух противостоящих матерей вы можете видеть ниже:

Отличительных признаков не так уж много. Восьмифазная система питания процессора вместо шестнадцатифазной, топология расположения элементов несколько иная, не столь богатый на оверские настройки BIOS и ещё небольшой ряд мелочей, которые не столь заметны и не оказывают значимого влияния на производительность и разгон.

Приступаем.

Для начала я взял двухядерник 8400 и попытался найти предел шины, на которой удастся снять валидацию процессора. Как оказалось чуть позже, самый последний БИОС этому далеко не способствовал. Плата вела себя в принципе нормально, но шина в 600 МГц покорялась с дикими усилиями, и о стабильной работе на такой высокой частоте не шло даже и речи. Оставался неприятный осадок. Решил перелопатить все остальные прошивки, которые бы дали возможность перешагнуть заветный рубеж в шесть сотен. При этом выставлялись следующие вольтажи:

***

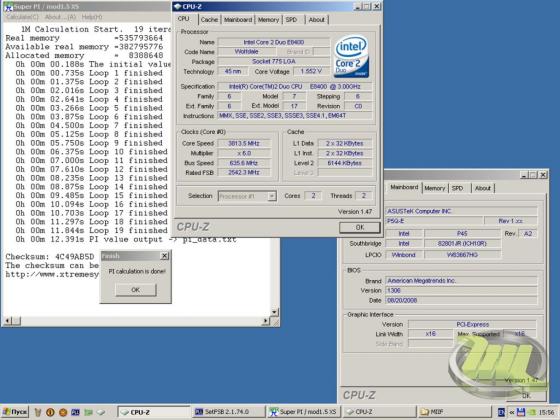

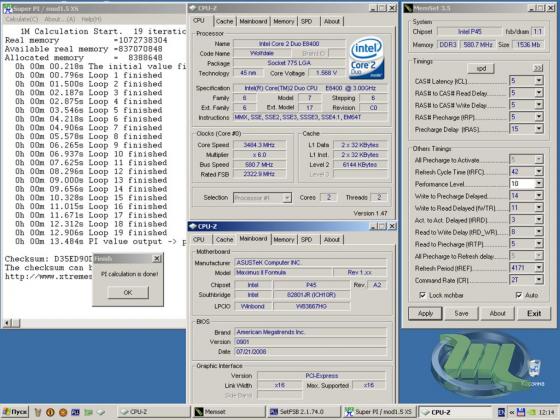

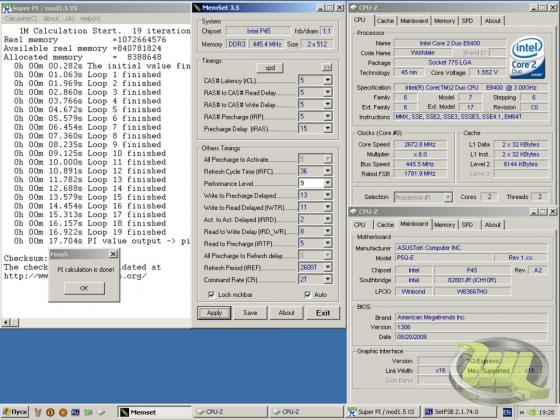

В итоге была выбрана версия кода 0901, с которыми плата загрузила операционную систему и была стабильна. Просчет числа Пи до миллионного знака после запятой так же показал положительный результат. Далее было принято решение двигаться по шине с шагом 5 МГц при помощи программы SetFSB последней её версии. Но на отметке 605 система выбрасывала синий экран или вовсе зависала. Я поставил чуть большие напряжения, но это никакого результата не дало. А может опять последний БИОС? – подумал я. Перешил в версию 1307 и стал двигаться к 600 мегагерцам с отметки 550 с шагом 10, при этом просчитывая SuperPш. Результат был немного удивителен – валидацю CPU-Z удалось снять на отметке 618 МГц (http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=426984), а просчитать SuperPi 1M на частоте 610. Забегая вперед, скажу, что далее пришлось вернуться к прошивке 0901 – более стабильной в работе с остальными приложениями.

А вот какие результаты показала модель попроще:

При этом по шине удалось шагнуть до частоты 640 МГц (http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=428065). Просто отличный результат.

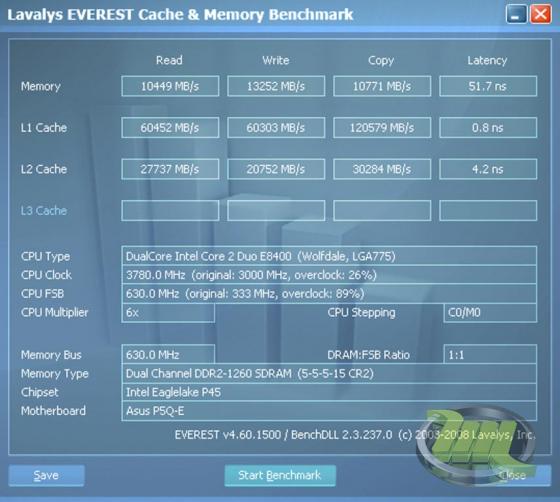

Следующим этапом я провел ряд тестов позволяющих определить производительность подсистемы памяти. Для этого была выбрана программа Everest, в которой использовался встроенный тест кэша памяти. Значения таймингов были выставлены по очереди в два положения: 4-4-4-12 и 5-5-5-15. Первой в бой пошла героиня сегодняшнего обзора:

Второй традиционно выступила P5Q-E:

Что мы можем сказать, увидев такие результаты? Как минимум только одно – результаты материнской платы P5Q-E показанные в Супер Пи и Max FSB отнюдь не случайность. Идем дальше.

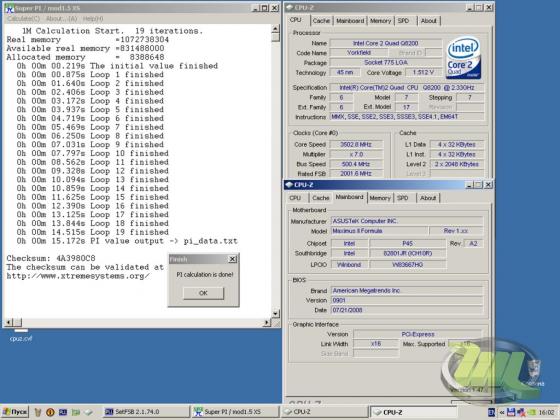

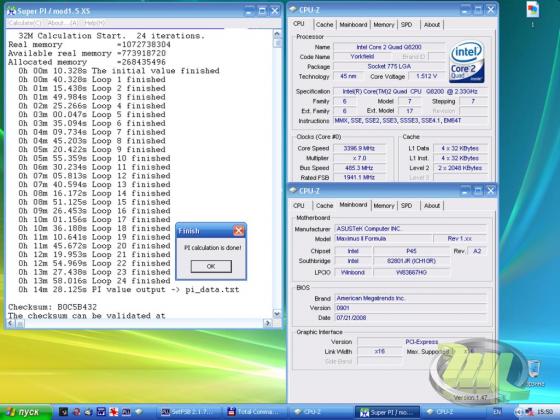

Для четырехядерного процессора были проведены такие же тесты, плюс к ним добавился расчет числа Пи 32M.

Итак, мы имеем:

Maximus II Formula

Валидация CPU-Z на максимально возможной шине – 508 МГц (http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=426985)

SuperPi 1M

SuperPi 32M

Очередь P5Q-E

Валидация CPU-Z на максимально возможной шине – 523 МГц (http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=428064)

SuperPi 1M

SuperPi 32M

Вновь пальма первенства за конкурирующим (если так модно выразится) решением.

Проверим зависимость частоты системной шины от значения параметра Performance Level. Максимальным числом была выбрана 10-ка. Частота FSB выставлялась равной 400 МГц, после чего при помощи программы SetFSB увеличивалась с шагом 10 МГц, где на каждом рубеже считалось число Пи. Получилось вот что:

Аналогичная процедура повторялась и для P5Q-E:

Сводный график выглядит следующим образом:

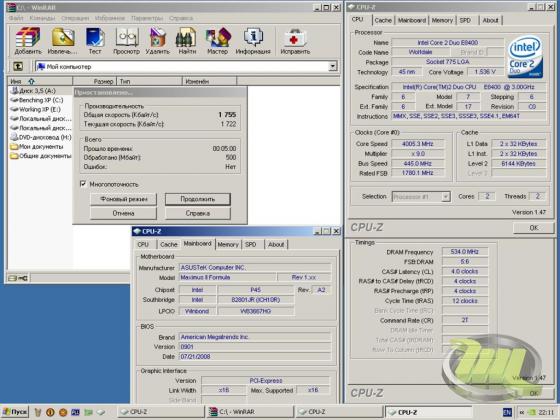

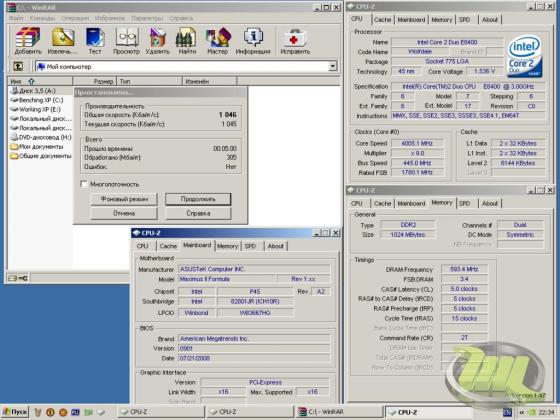

Пакет WinRar очень хорошо реагирует на частоту памяти, и поэтому был выбран не случайно. Процессор был разогнан до частоты 4 ГГц и тестировался с двумя предустановленными задержками 4-4-4-12 и 5-5-5-15 и частотами 1068 и 1186 МГц в режиме многопоточности и без. Смотрим ниже, что из этого вышло:

Maximus II Formula

P5Q-E

В качестве синтетических тестов применялись тестовые пакеты 3D Mark 06, позволяющий оценить графическую подсистему (хоть этот тест больше ориентирован на оценку видеопроизводительности) и PC Mark 05 для общей оценки компьютера в целом.

На Maximus II Formula’е мы можем видеть что:

Системная плата P5Q-E показала следующее:

Сводная диаграмма производительности в PC Mark 05:

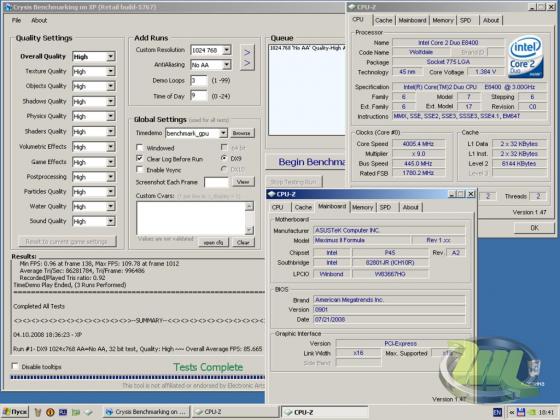

В этот раз Формула отыгралась в 3D тесте, но уступила в пакете на общую производительность. Случайность? А давайте проверим это в Crysis! Результат таков:

Как мы можем видеть, Maximus II Formula обошла свою предшественницу. Пусть и не с ошеломляющим отрывом, но все же. Я провел ещё два аналогичных теста, и каждый раз «геймерская» плата брала верх.

ИТОГИ

А итоги, как мы можем видеть, довольно таки интересны, признаться, я даже и не ожидал такого результата. В большинстве тестов героиню сегодняшнего обзора обошла более простая и доступная, как по цене, так и по наличию на прилавках магазинов (в своем городе мне так и не удалось отыскать Maximus II Formul’у), материнская плата Asus P5Q-E. Так стоит ли платить большие деньги? Стоит, если вы просто без ума от её дизайна, если не мыслите свой компьютер без качественной, полноценной звуковой карты (а она действительно великолепна!) и если просто поклонник отличных, имиджевых решений. Во время тестирования за системной платой платой P5Q-E была замечена характерная особенность которая проявлялась при чрезмерном переразгоне, в результате чего плата отказывалась стартовать и решать эту проблему приходилось только сбросом настроек Биоса. В отличии от неё, наш флагман на чипсете P45 проявлял завидную стабильность и мне ни разу не приходилось воспользоваться заветной кнопкой на задней панели (а так хотелось нажать эту подсвечиваемую кнопку J. Помимо этого Maximus II Formula обладает отличной системой охлаждения (и она действительно хороша!), которая не оставит равнодушным ни одного компьютерного эстета. Кроме того, на северный мост с легкостью можно смонтировать водоблок, пусть и не каждый, но приятно осознавать, что производитель заблаговременно позаботился о такой возможности. Возможно, некоторые будут разочарованы комплектом поставки, «недоплолучив» отличную игрушку, характерную для таких статусных продуктов, или ещё какую мелочь. Но, взглянув на стоимость платы эти вопросы, могут быть попросту сняты – цена Maximus II Formula в рознице стартует от 265 долларов, в то время как первые модели серии Republic of Gamers начинались далеко за три сотни этих же самых американских долларов.

А вообще в целом я доволен продуктом, пусть и не революционным, но при этом так чертовски привлекательным. Эту плату трудно посоветовать экстремальному оверлокеру, у неё есть свои недостатки, микрокод не до конца ещё оптимизирован, но её вполне хватит рядовому энтузиасту, не использующему экстремальные виды охлаждения и не ставящим мировые рекорды. И если Вам Maximus II Formula запала в душу и Вас все ещё терзают сомнения, не теряйте времени и смело берите этот шедевр для своего компьютера, ведь так порой трудно отказать себе в удовольствии обладать такой изящной материнской платой J

БЛАГОДАРНОСТИ:

- Российскому представительству компании Asus за возможность ознакомится с платой;

- Администрации сайта в лице White’а;

- Двум проводникам маршрута Москва-Луганск за доставку материнской платы в пункт назначения в целости и сохранности;

- Отдельный «ПевеД!» соседям делающим ремонт двумя этажами выше, при этом мне до сих пор кажется, что перфоратор работает в соседней комнате ))

- Так же выражается благодарность товарищу под ником Tauren, за фотокамеру и напутствия во время съемки;

- Огромное спасибо коммунальному предприятию «Луганск-вода» за самые высокие тарифы в регионе (да и кажется в стране). С вами я скоро просто разорюсь.. ))

- И конечно же участникам родной команды Team MXS за дельные советы и моральную поддержку.

Галопом по Европам или блиц тесты Core i7. Часть I.

Рубрика: Процессоры и материнские платыДата: 02/12/2008 00:06:23

Недавно, мы с вами стали свидетелями довольно знаменательного события, ожидаемого всеми, кто хоть как-то следит за IT индустрией. Да, как вы уже догадались из названия, сегодня речь пойдёт о процессорах Core i7, сначала в общем о линейке, затем в частности о модели Core i7 920.

Знаю, прекрасно знаю как порой утомляют долгие расказы о глубинных принципах работы того или иного устройства, гигантские теоретические выкладки и предположения, нытьё авторов и скучная аналитика... "Да, от такого хобот можно вытянуть...!" сказал бы слон, если бы умел читать и читал такие вот материалы каждый день.

Мы не станем углубляться в теорию, мы не станем терзать ваше сознание кучей ненужных слов. Ниже я опишу вам краткое содержание этого материала, а также расскажу о его продолжении и вы поймёте, что ваш мозг вне опасности.

Блиц тестирование Core i7 будет состоять из 4-ёх составляющих, по 2-е на каждую часть материала. Итак:

ЧАСТЬ 1

1 - Описание ключевых особенностей Core i7

Здесь будут изложены основные инновации, положенные в основу архитектуры Intel Nehalem

2 - Тестирование "как есть"

Тут мы проведём марафон Core i7 920 в номинальном режиме работы, без каких-либо модификаций системы охлаждения или ручного управления тактовыми частотами. Номинал и только.

ЧАСТЬ 2

3 - Тестирование в "лёгком" разгоне

Оценка потенциала "коробочного" охлаждения (актуальность довольно велика, учитывая отсутсвие в продаже СО под LGA1366) при помощи лёгкого разгона и тюнинга системы.

4 - Модернизация системы охлаждения и разгон до упора

Попытка установить систему охлаждения отличную от воздушной. Максимальный разгон, на который только способна тестовая система.

Ну что, поехали? Да!

Описание ключевых особенностей Core i7

С вашего позволения я не буду касаться извечных священных воин AMD против Intel, мы с вами не будем говорить о том, кто и что первый изобрёл и внедрил в своих CPU. Речь пойдёт только о том, что сделала Intel с приходом новой архитектуры под названием Nehalem.

Откуда взялось название Nehalem? Помнится производители процессоров любят использовать разные географические и астрономические названия для своих решений, вот, так и тут, Nehalem - город в США, штат Оригон.

Ключевыми особенностями процессоров новой архитектуры являются:

1 - Модульная структура. Архитектура Nehalem позволяет разработчикам создавать на её основе продукты совершенно разной направленности и сферы применения. На рынке будут присутствовать как мощные процессоры для игровых станций, так и камушки для рабочих "лошадок" и серверов. По словам представителей Intel, представивших новую архитектуру совсем недавно, компания может довольно шустро выводить на рынок разные модификации процессоров для разных сегментов рынка. (Почитал то, что написал, ощутил себя маркетологом Intel :))

2 - Новая процессорная шина. Носит название QPI - Quick Path Interconnect - работает по принципу точка-точка, в настольном сегменте используется простейшая структура QPI, а именно, одна шина QPI, которая служит для подключения процессора Core i7 к набору логики x58. В более сложных инкарнациях QPI может использоваться в качестве целой "сети" на материнской плате, дабы процессоры могли взаимодействовать с множеством устройст напрямую, с минимизацией задержек. Заявленная производительность QPI от 4,8 до 6,4 гигатранзакций в секунду в каждом направлении, что позволяет получить "в пределе" пропускную способность от 12 до 16Гб/с в каждом направлении... Вот ведь как бывает!

3 - Встроенный контроллер памяти. А ведь он ещё и трёхканальный! 2 уже мало :) Теперь только 3! Стандарт поддерживаемой памяти определён конкретно - DDR3. Из теории мы знаем, что интеграция контроллера памяти в ядро процессора позволяет минимизировать задержки при обращении к ней (памяти) а также повысить её (памяти) пропускную способность. Не дурственно :)

4 - Контроллер PCU (Power Control Unit). Интересная штука этот контроллер, он позволяет независимо управлять режимом работы процессорных ядер. Также, Intel внедрила новую технологию - Turbo Boost, позволяющую процессору автоматически разгоняться, повышая коэффицент умножения на ступень вверх.

5 - Возможность интеграции графического ядра. Помните, я говорил о модульности Nehalem? Вот и она. В некоторых сегментах рынка, там, где производительность графической подсистемы не так важна, можно использовать камни со встроенной графикой. Неплохо!

6 - Возрождённая Hyper-Threading. Всё новое - это хорошо забытое старое. HT, снова HT. Итого: 4 физических ядра + HT = 8 потоков в единовременной обработке. Мне лично - очень пригодится при рендеринге сложных моделей и сцен в программах трёхмерного моделирования.

Вот, это если в кратце. Почти 7 инноваций, почти i7 :) Итак, примерное представление о том, на что должен быть способен новый камень мы получили, а теперь пришло время дать вам возможность самостоятельно оценить уровень быстрдействия процессора Core i7 920 @ 2.66GHz в номинальном режиме работы.

Тестирование "как есть"

Зачем нужно такое тестирование на сайте ориентированном на энтузиастов и специалистов экстремального разгона? Всё просто. Вы все имеете под рукой целую пачку результатов ваших процессоров в различных режимах и в различных тестах, вы знаете обо всём, на что способна ваша система как в разгоне, так и в номинале. Публикуя результаты в номинале, мы не только хотим попробовать продемонстрировать общественности "что было и что стало", но и хотим дать возможность каждому оценить насколько сама Intel прогрессирует в своём процессорном и чипсетном бизнесе. Смотрите, сравнивайте с тем, что есть у вас и не забудьте постетить OverDrive и HWBot для того, чтобы посмотреть насколько быстрые системы у других. А поскольку в наш блиц-тест не входит сравнение с конкурентами прошлого поколения, с вашего позволения я молча выложу результаты тестирования. Наслаждайтесь :)

Тестовый стенд:

Процессор: Intel Core i7 920 (Bloomsfield)

Система охлаждения CPU: Коробочный кулер

Материнская плата: Intel Smackover DX58SO

Оперативная память: Quimonda 3x2GB DDR-3 1333 1.5V

Видеокарта: ATi Radeon HD 3870 GDDR-4

HDD: 2x400BG RAID0 Hitachi Deskstar, 2x500Gb Seagate 7.200.10 RAID0 На ICH10R

Звуковая карта: Встроенная

Блок питания: TopPower 600W

Операционная система: Microsoft Windows Vista Home Premium x64 SP1

Система не подвергалась никакой тонкой настройке, службы не выгружались, разгона системы не было, все значения в BIOS, касающиемся режима производителности, устанавливались в положение Auto.

Результаты тестирования:

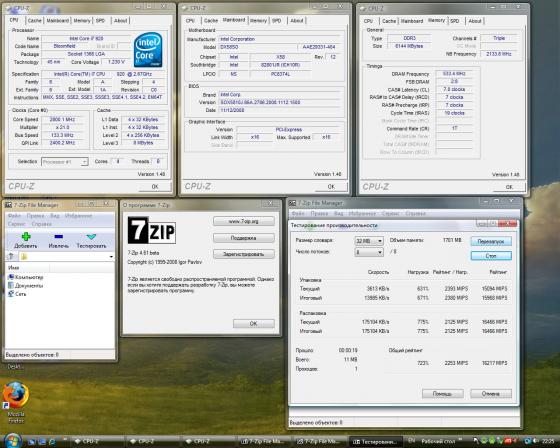

7-Zip x64

Cinebench 10 x64

EVEREST Ultimate - Memory Read

EVEREST Ultimate - Memory Write

EVEREST Ultimate - Memory Copy

Fritz Chess Benchmark

Hexus PiFast 4.1

Super Pi XS 1.5 - 1M

Titan's Benchmark v1.1 Beta

WinRAR 3.70 - Multicore

WinRAR 3.70 - Single Core

wPrime 1.55

Ну что ж, уважаемый читатель, на этом, первая часть нашего блиц-тестирования подошла к концу. Результаты у вас есть, анализируйте, сравнивайте. Готов обсудить материал в нашем форуме, в этой теме

Несмотря на близящийся выход Intel Core i7 и появление материнских плат на основе чипсета Х58, платформа Intel P45 остается самой массовой и востребованной у покупателей. Неудивительно, ведь при значительно меньших ценах материнские платы на базе Р45 обеспечивают производительность сравнимую с топовыми решениями на основе Х48. Сегодня мы решили рассмотреть линейку материнских плат MSI на базе чипсета Intel P45.

MSI P45 Diamond

Внешний осмотр

Материнская плата выполнена на основе pcb c 6-слойным текстолитом стильного черного цвета. Качественно выполненная пайка оставляет приятные впечатления. Сразу видно, что девайс нацелен на сегмент выше среднего.

Цепи питания также говорят о серьезности устройства: 6 фаз питания процессора, отдельно 2 фазы выделены на память и 2 фазы – на северный мост. Эта материнка спокойно обеспечит качественное питание для энергоемких четырехъядерных процессоров. Вторичный ИП на микросхемах DrMOS обеспечивают хороший уровень качества питания, при этом основной фишкой этих элементов является повышенное быстродействие, низкая рабочая температура и компактность (3-в-1, верхний, нижний мосфеты и управляющая МС ). На плате также реализована функция динамического переключения количества фаз питания, что благоприятно влияет на энергосбережение.

Традиционно присутствует связанная система охлаждения на тепловых трубках CircuPipe. В данном случае это ее модификация CircuPipe/Liquid, отличительной чертой которой является наличие водоблока на северном мосту, который можно включить в контур вашей СВО, что смотрится довольно красиво и агрессивно.

На материнской плате имеется индикация состояния самотестирования системы разноцветными светодиодами, благодаря чему можно легко определить источник проблемы, если система нестабильна при загрузке. Разработчики позаботились об оверклокерах и энтузиастах, на которых основным образом рассчитана данная материнская плата.

BIOS

Материнская плата управляется AMI BIOS’ом, последняя доступная перформанс-версия на момент написания статьи – P0G. BIOS достаточно удобен – все стандартные параметры находятся на своих местах, есть четыре слота для хранения разных профилей настроек BIOS’а, что конечно удобно, особенно для энтузиастов.

Оверклокерские настройки находятся в разделе Cell Menu. Присутствуют все необходимые оверклокеру параметры: богатый выбор по настройке таймингов оперативной памяти, напряжений и референсных напряжений процессора и даже памяти. Делители памяти относительно системной шины представлены в виде дробных десятичных чисел, что может быть непривычно для старых оверклокеров, но, возможно, покажется удобным для энтузиастов новой волны.

Настройка из Windows

Все необходимые настройки частот и напряжений можно также выполнить из ОС Windows через фирменную утилиту DualCore Center/GreenPower Center. Эта программа предоставляет впечатляющее количество настроек, вплоть до управления фазами питания процессора «на лету» - это очень удобно и избавляет от многих неудобств в процессе экспериментов с этой материнской платой.

Тестирование производительности

Чудеса температурного маневрирования :)

| Тестовый стенд | |

| Процессор | Intel Core 2 Quad QX9650 (Yorkfield) |

| Материнская плата | MSI P45 Diamond |

| Оперативная память | 2х1024 Мб Kingston KHX14400D3K2/2GX |

| Видеоподсистема | 2 х MSI R4870X2-T2D2G-OC |

| Жесткий диск | WD Raptor 1600ADFD, 160 Гб |

| Операционная система | Windows Vista SP1 (mod rev.1.00) |

Плата MSI P45 Diamond является топовым продуктом и ориентирована на хардкорных геймеров, так что на ее основе был собран тестовый стенд с процессором Intel Core 2 Quad QX9650 и двумя MSI R4870X2-T2D2G-OC в массиве Quad CrossFireX. Такая система очень требовательна к производительности материнской платы.

Многочиповая графическая конфигурация требует высокой масштабируемости от тестового пакета, и для адекватной оценки требуется исключить прямое влияние CPU на итоговый балл, поэтому для тестирования производительности видеокарт был выбран 3DMark 2003, который по сей день остается актуальным и по уровню графики, за исключением, быть может, отдельных эффектов, соответствует современным играм.

При нашем первом знакомстве с этой конфигурацией центральный процессор был легко разогнан до 5333 МГц (большего для данного теста и не требовалось) при шине 444 МГц и множителе 12. Память DDR3 Kingston HyperX KHX14400D3K2/2GX работала на частоте выше 1800 МГц с делителем 1:2. Видеокарты MSI Radeon HD 4870 X2 впоследствии также показали отличный разгонный потенциал: 840 МГц – по чипу и 960 МГц – по памяти. Но что самое замечательное, наш первый рекордный результат был получен даже без разгона видеокарт. Быстродействия системы оказалось вполне достаточно, чтобы получить 4-е глобальное место в мировом рейтинге hwbot.org. Конечно, чуть позже в базу было добавлено еще несколько высоких результатов, но следует отметить, что они были достигнуты на материнских платах на базе Х48, чьи характеристики по определению превосходят Р45, среди же материнских плат на базе чипсета Intel Р45 модель MSI P45 Diamond сохранила за собой одно из лидирующих мест.

Отметим, что этот высокий результат был поставлен на совместной конференции MSI – Intel по P45, проходившей в конце августа в отеле «Мариотт», куда для показательного выступления была приглашена команда TopMods.

Результат в 3DMark 2003

Позиция в рейтинге hwbot.org на день подачи результата

Даже по прошествии месяца активного бенчинга новых Radeon HD 4870 X2 результат на MSI P45 Diamond удержался в top-30 результатов в мире, при этом уступил исключительно решениям на базе старшего чипсета в линейке – Intel X48.

Дальнейшие исследования продолжились уже в спокойной «домашней» обстановке, к сожалению, уже без экземпляра Intel Core 2 Quad QX9650, ранее предоставленного российским представительством Intel. Его собрат оказался менее сговорчивым и разгонялся несколько хуже (на нем удалось достичь частоты всего лишь в 5034 МГц), однако, несмотря на это, результаты не разочаровали. Оценка в последнем 3DMark Vantage соответствуют производительности современных топовых систем и в принятом для официального сравнения среди оверклокеров режиме Perfomance составила 24997 баллов.

Результат в 3DMark 2006 также соответствует самым быстрым современным игровым системам и составляет почти 30 тысяч очков.

Средний уровень кадров в секунду в «соковыжималке» для современных игровых систем под названием Crysis при высоком разрешении 1680х1050 составил почти 73,5 fps, что вполне достаточно для комфортной игры.

Менее требовательный Battlefield 2 выдал аж целых 256 кадров в секунду.

В Unreal Tournament 3 показатель fps также зашкалил за все мыслимые пределы.

Подведем итог по этой материнской плате: MSI P45 Diamond можно смело рекомендовать для игровых систем на основе четырехъядерных процессоров Intel. Плата прошла жесточайшее тестирование при экстремальном охлаждении жидким азотом и осталась жива и функциональна.

MSI P45D3 Platinum

Внешний осмотр

По качеству текстолита (4-слойный, черный), пайки и компоновки MSI P45D3 Platinum находится на таком же высоком уровне, как и «Даймонд». Основное отличие – 5 фаз питания на процессор. Также имеется световая индикация состояния загрузки, количества включенных фаз питания и используется система охлаждения на тепловых трубках CircuPipe. В качестве фишечки сделан воздушный радиатор забавной формы, напоминающий пальму.

BIOS

Тестирование производилось на версии 1.5b4. Внешне BIOS практически идентичен BIOS’у предыдущей платы. Эта материнская плата больше подходит для разгона двуядерных процессоров и обеспечивает высокую производительность DDR3 памяти. Также допускается настройка системы через DualCore Center/GreenPower Center из ОС Windows.

Возможности оперативной памяти.

Тестирование производительности

| Тестовый стенд | |

| Процессор | 1) Intel Core 2 Duo E8400 (Wolfdale) |

| 2) Intel Core 2 Duo E8600 (Wolfdale) | |

| Материнская плата | MSI P45D3 Platinum |

| Оперативная память | 2х1024 Мб OCZ PC3-16000 Platinum Edition |

| Видеоподсистема | 1) 1 x MSI R4870X2-T2D2G-OC |

| 2) 2 х MSI R4870-T2D512 | |