Процессоры и материнские платы

Подписаться на эту рубрику по RSS

Обзор материнской платы Biostar TP67XE

Рубрика: Процессоры и материнские платыДата: 01/03/2011 08:11:51

Вступление, спецификации

Вступление

Компания Biostar хорошо известна как производитель материнских плат с неплохим сочетанием качества, функциональности и цены. После выпуска серии TPower материнские платы этого производителя стали интересны оверклокерам, а модель Biostar TPower IP45 даже стала одной из лучших для разгона процессоров на платформе Socket LGA775, позволяя увеличивать частоту FSB до 725 МГц. С выпуском платформы Socket 1366 платы от Biostar не смогли выделиться чем-то особенным. Они вполне справлялись со своими обязанностями, но ни в чем не превосходили решения конкурентов. А из недавно выпущенных компанией продуктов можно отметить разве что Biostar TA890FXE, способную разгонять процессоры AMD Phenom II до частот выше 7 ГГц.

Для новых процессоров Intel Sandy Bridge была выпущена модель Biostar TP67XE. Префикс "T" означает принадлежность к серии TPower, суффикс "XE" расшифровывается как Extreme Edition, а "P67" в середине - использование чипсета Intel P67.

Спецификации Biostar TP67XE

Технические характеристики Biostar TP67XE перечислены в таблице:

|

Производитель |

Biostar |

|

| Модель | TP67XE | |

| Поддержка процессоров | Intel Core i7/i5/i3 в конструктиве LGA1155 | |

|

Системная шина |

DMI, 5000 МГц |

|

|

Чипсет |

Intel P67 PCH (Cougar Point) |

|

|

Поддерживаемая память |

4 слота 240-pin DDR3 DIMM с поддержкой двухканального режима Поддерживаемые частоты: 1066/1333/1600/1866/2133 МГц Максимальный объём: 16 Гбайт |

|

|

Слоты расширения |

1x PCI-E 2.0 x16, 1x PCI-E 2.0 x8, 2x PCI-E 2.0 x1, 2x PCI |

|

|

Поддержка Multi-GPU |

NVIDIA SLI и AMD CrossFireX с использованием двух видеокарт | |

| Поддержка SATA/eSATA | 2x SATA3 (6 Гбит/с), 3x SATA2 (3 Гбит/с), 1x eSATA2 (3 Гбит/с) | |

|

Поддержка IDE |

Отсутствует |

|

| Поддержка RAID | RAID 0/1/5/10 (Intel ICH10R) | |

| Сеть | Realtek RTL8111E Gigabit Ethernet | |

| Аудио | 7.1-канальный HD-аудиокодек Realtek ALC892 | |

| USB 2.0 | 6 портов на задней панели и 6 внутренних (Intel P67 PCH) | |

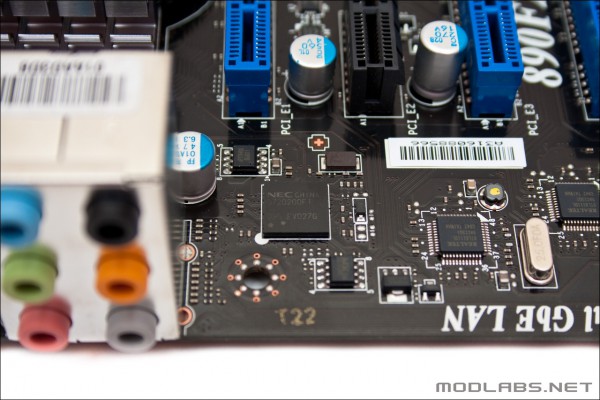

|

USB 3.0 |

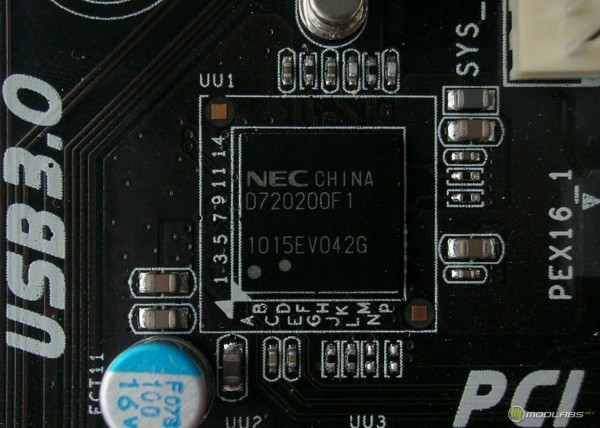

2 порта на задней панели (NEC D720200F1) |

|

| IEEE 1394 | 1 порт на задней панели и 1 внутренний разъём (VIA VT6315N) | |

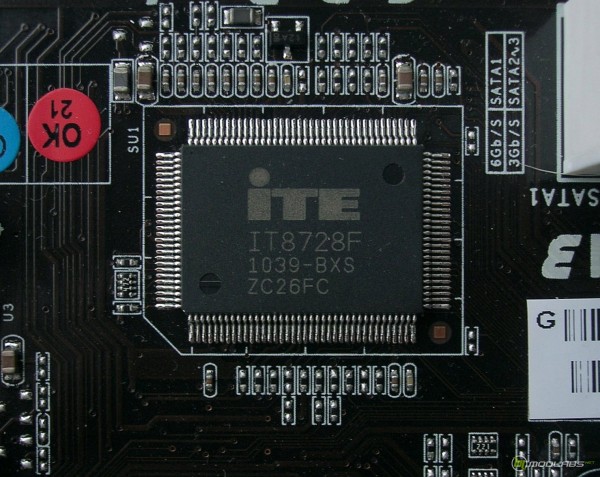

| Системный мониторинг | LPCIO ITE IT8728F | |

| Питание материнской платы | ATX 24-pin, 2x 8-pin EPS12V | |

| Разъемы задней панели |

|

|

| Внутренние разъёмы |

|

|

| Фирменные технологии и ПО | Charger Booster, Biostar TOverclocker Utility, Biostar G.P.U. (Green Power Utility), Bio Remote 2, BIOS Online Update | |

| Размеры, мм | 305x244 | |

| Форм-фактор | ATX | |

| Цена, USD | $170 | |

Упаковка и комплектация

Материнская плата поставляется в красной картонной коробке обычного размера:

|

|

Комплектация включает в себя следующий набор:

- Руководство пользователя;

- Диск с драйверами и программным обеспечением;

- заглушка для задней стенки корпуса (I/O Shield);

- 1 кабель питания SATA;

- 3 кабеля SATA;

- 1 гибкий мостик Crossfire;

- 1 жесткий мостик SLI для соединения двух видеокарт через 2 стота;

- Фирменная "липучка" Biostar, которую можно использовать, например, для фиксирования проводов внутри корпуса.

Комплектация не богатая, но все необходимое в ней есть. Из того, что еще могло бы оказатся не лишним - планки с USB и Firewire портами.

Дизайн и возможности

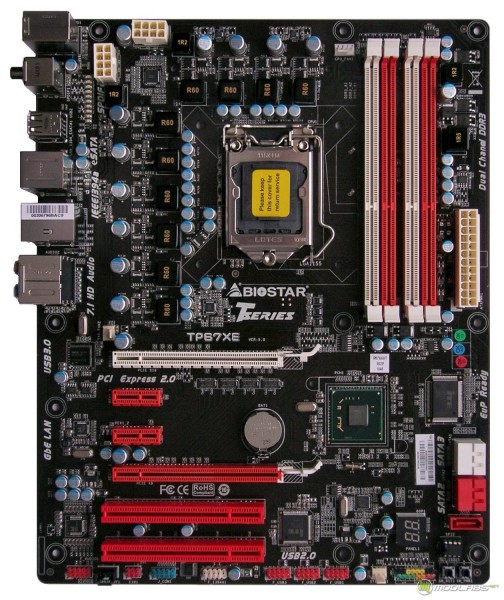

Размер материнской платы стандартный (ATX), так что с выбором подходящего корпуса затруднений не возникнет. Для её изготовления применяется текстолит черного цвета, а разъемы используют белый и красный цвета:

|

|

|

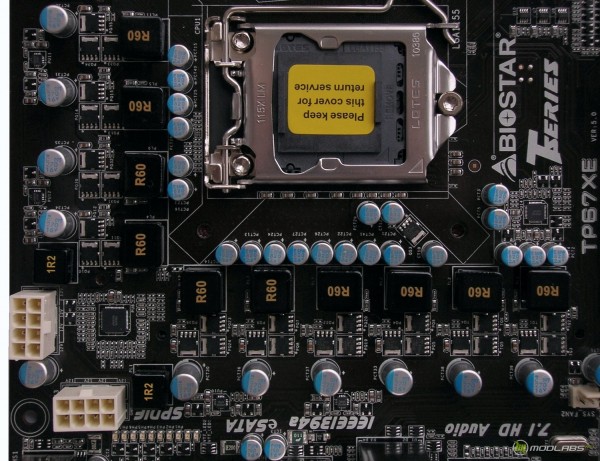

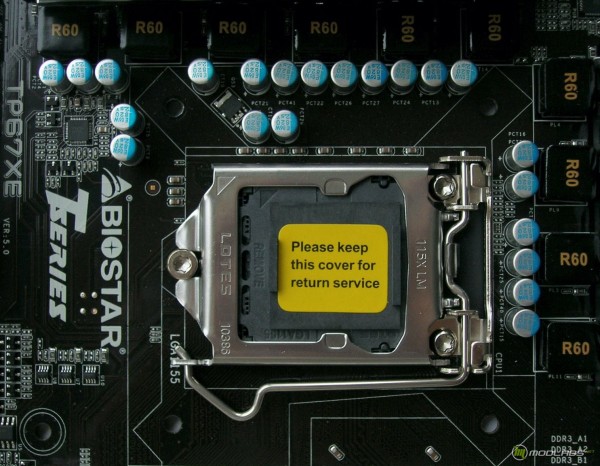

Вокруг процессорного разъема достаточно места для установки крупногабаритных систем охлаждения.

|

|

Производитель процессорного разъема Socket 1155, пластиковой крышки, прижимной скобки и backplate - компания LOTES.

|

|

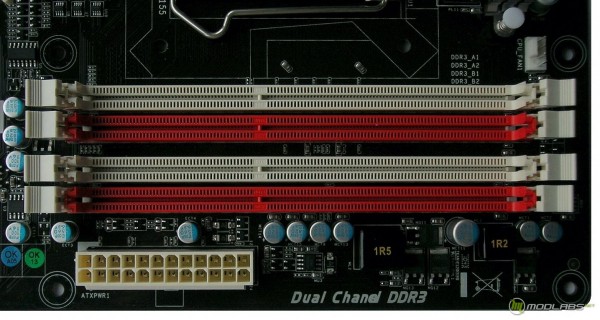

Справа от Socket 1155 установлены четыре разъёма для установки модулей памяти DDR3:

Как обычно в случае с DDR3, сначала заполнять следует дальние от процессора слоты, а затем уже ближние.

Как обычно в случае с DDR3, сначала заполнять следует дальние от процессора слоты, а затем уже ближние.

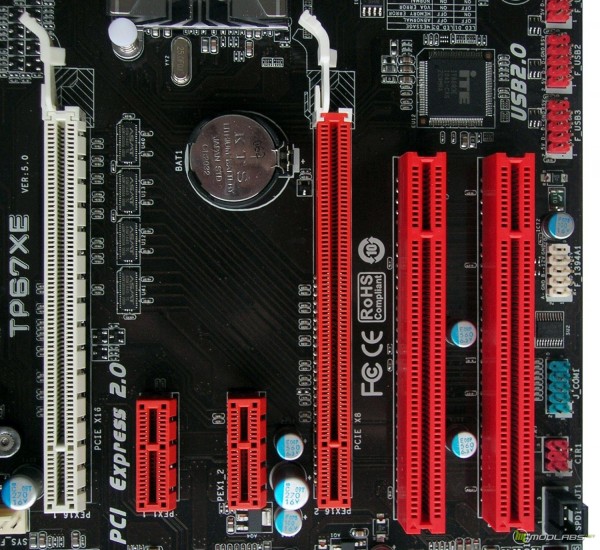

Для установки карт расширения присутсвуют по паре слотов PCI-E 2.0 x16, PCI-E 2.0 x1 и PCI:

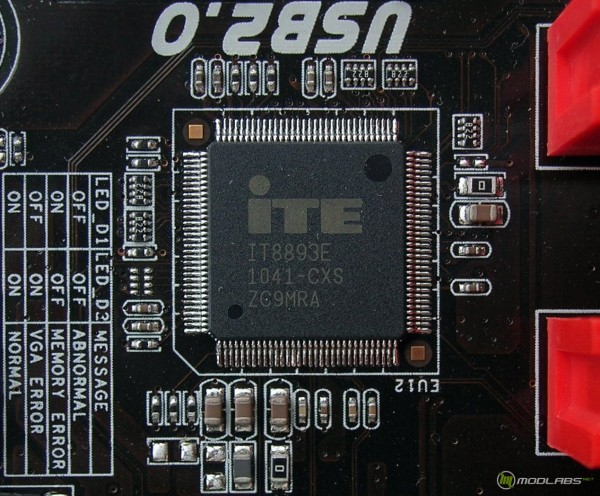

Слоты PCI-E 2.0 x16 подключены к контроллеру PCI Express встроенному в процессор и способны работать по схеме 16+0 или 8+8. Верхний белый слот переключается из режима x16 в x8 автоматически после заполнения второго красного слота PCI-E 2.0 x16. Красный слот электически является слотом x8, так как половина контактов к нему не подведена. Между ними расположены два слота PCI-E 2.0 x1, подключенные к южному мосту (Intel P67 PCH). А в самом низу установлены два слота PCI, так же подключенных к южному мосту, но не напрямую, а через специальную микросхему ITE IT 8893E, выполняющую функции моста (PCIE-to-PCI brigde).

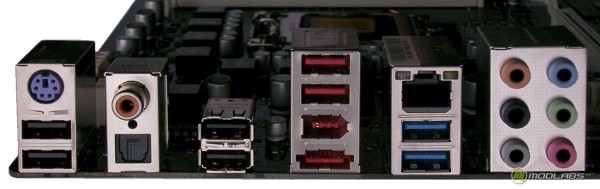

На заднюю панель материнской платы выведены следующие интерфейсы:

- 1 PS/2 порт клавиатуры;

- 2 порта USB 3.0;

- 6 портов USB 2.0;

- 1 разъем LAN;

- 1 порт eSATA;

- 1 порт IEEE 1394;

- 1 оптический выход S/PDIF;

- 1 RCA выход S/PDIF;

- 6 входов/выходов 3.5-мм mini-jack 7.1-канального HDA-кодека.

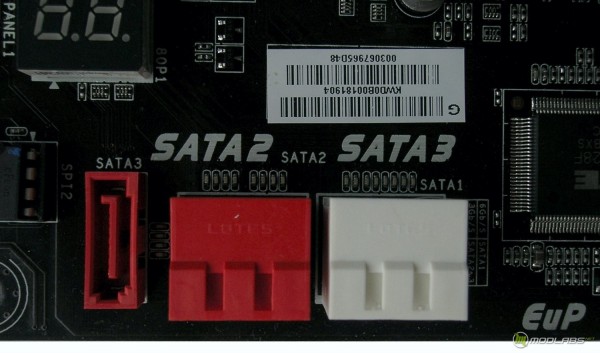

Для подключения внутренних накопителей используются два порта SATA 6 Гбит/с и еще три порта SATA 3 Гбит/с, реализованых средствами контроллера, встроенного в Intel P67 PCH:

Дополнительные SATA-контролеры, такие как Marvell или JMicron, на Biostar TP67XE не используются.

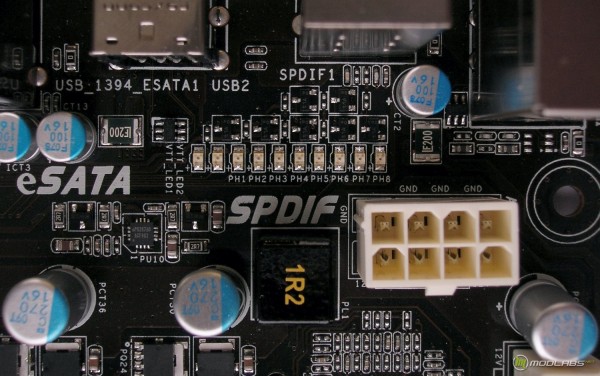

Поддержку двух портов USB 3.0 добваляет контроллер NEC D720200F1, а двух портов IEEE1394 - VIA VT6315N:

|

|

Для реализации сетевых и звуковых возможностей используются два контроллера Realtek - RTL8111E для поддержки сетевого интерфейса Gigabit Ethernet и ALC892 HD-Audio Codec для 7.1-канального звука:

|

|

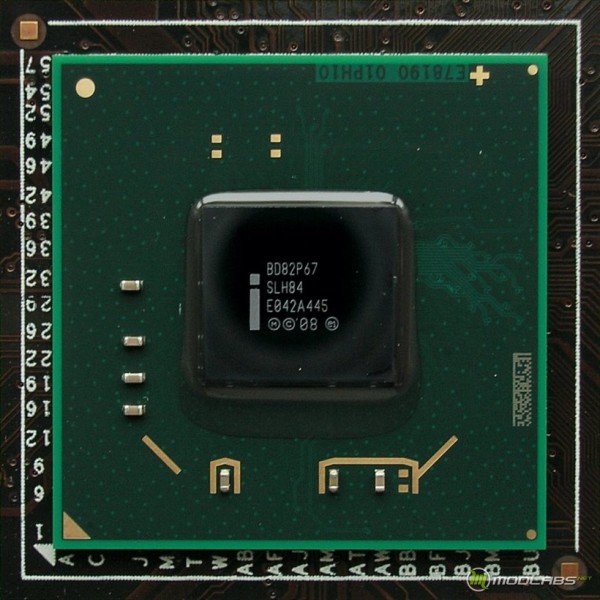

Функции южного моста выполняет Platform Controller Hub (PCH) Intel P67:

На тестируемом экземпляре материнской платы установлен Intel P67 ревизии B2 с маркировкой SLH84. Но к моменту публикации обзора он уже должен быть обновлен до исправленной ревизии B3, которую можно отличить по маркировке SLJ4C.

Микросхема ITE IT8728F выполняет функции системного мониторинга, а ITE IT8893E - мост, позволяющий подключать устройства с интерфесом PCI к имеющимся в южном мосту линиям PCI Express:

|

|

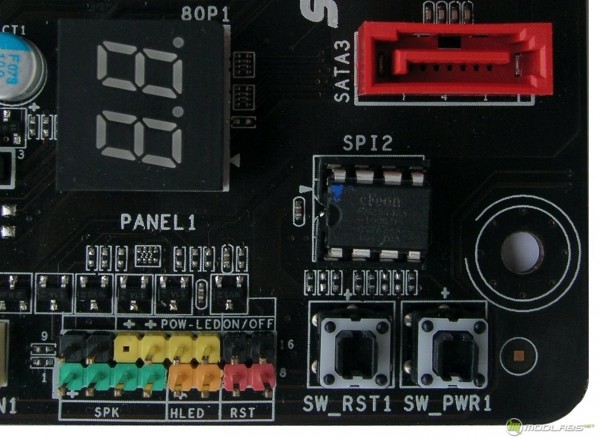

В правом нижнем углу материнской платы расположены кнопки Power и Reset, индикатор POST-кодов и съемная микросхема BIOS (EON EN25Q32A):

Система питания

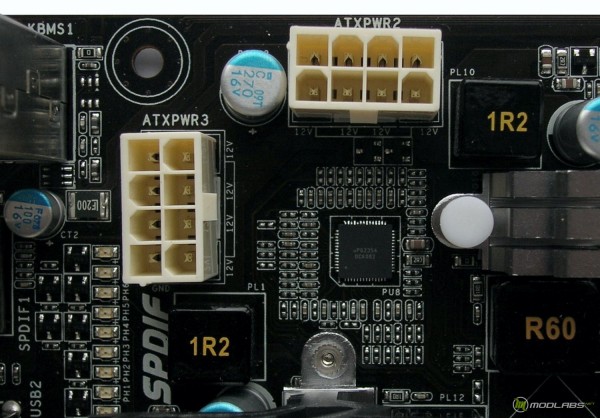

Для питания процессора используются два 8-pin разъема EPS12V:

Это позволяет подключить к процессору больше линий +12V от блока питания и увеличить верхний предел по току, который можно подать на процессор. Такое решение можно было встретить на некоторых топовых материнских платах для платформы Socket 1366 и там они действительно было не лишним.

Процессорам Intel Sandy Bridge для разгона не нужны очень высокие напряжения, и энергопотребление у них ниже, чем у процессоров для Socket 1366, поэтому на материнской плате для Socket 1155 наличие двух разъемов EPS12V может показаться излишним, но все же наличие запаса на входе питания процессора лучше, чем его недостаток.

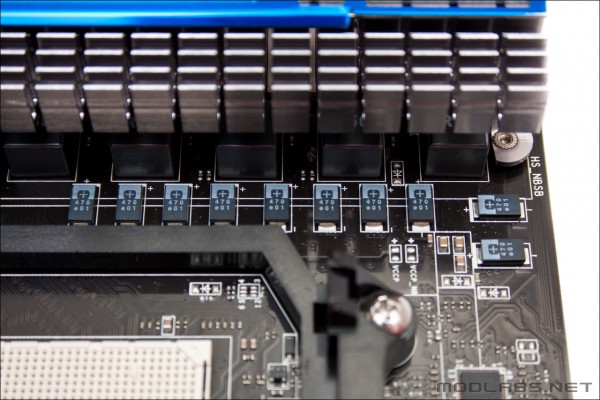

Система питания процессора на Biostar TP67XE позволяет динамически управлять фазами двух напряжений - Vcore и VCC_IO. При желании эту возможность можно отключить в BIOS. Для отображения текущего количества задействованных фаз на плате распаяны десять светодиодных индикаторов - восемь для напряжения Vcore и два для VCC_IO (CPU_VTT):

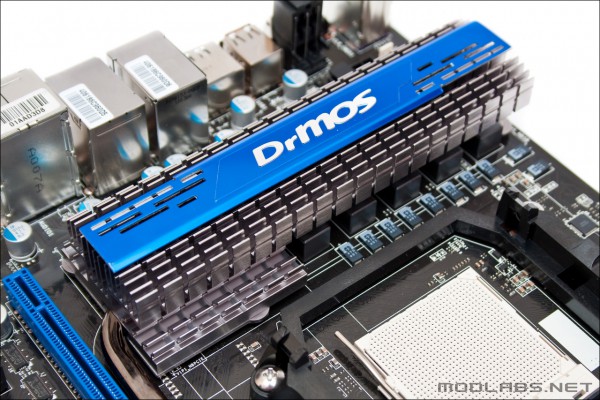

Общий вид системы питания процессора на Biostar TP67XE:

Контроллер напряжения Vcore - восьмифазный uPI Semiconductor uP6235A:

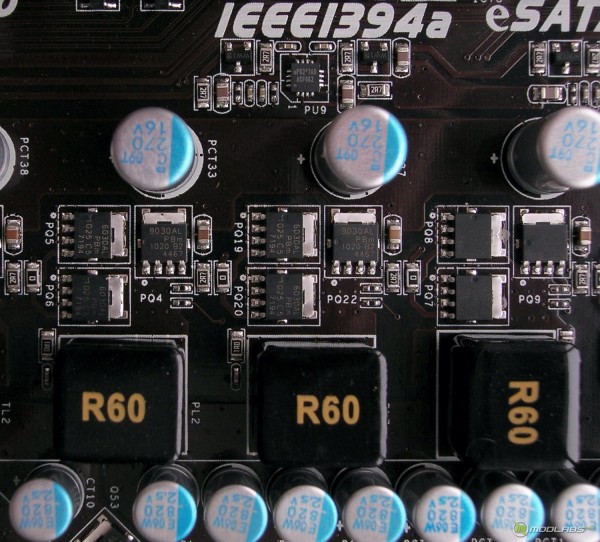

Для напряжения Vcore используются драйверы uPI Semiconductor uP6287, дроссели R60 и мосфеты 6030AL/9030AL:

Контроллер напряжения VCC_IO (CPU_VTT) - двухфазный uPI Semiconductor uP6219B:

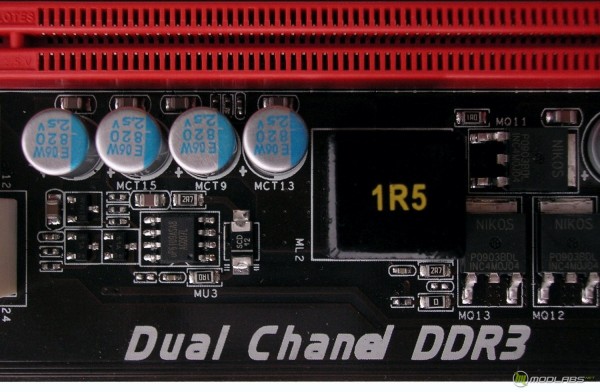

Система питания памяти однофазная на основе контроллера uPI Semiconducor uP6109A:

Для питания Intel P67 PCH используется микросхема uPI Semiconducor uP7704:

Система охлаждения

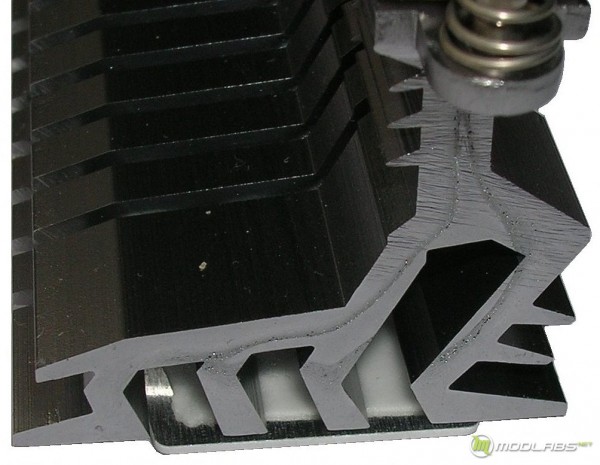

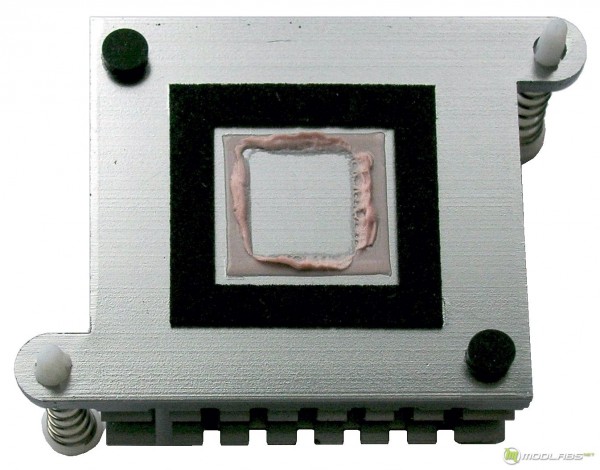

Система охлаждения на Biostar TP67XE очень простая. Тут нет никаких тепловых трубок, только три алюминиевых радиатора. Два из них установлены на мосфетах системы питания процессора, а третий на чипсете Intel P67 PCH. Но если учесть, что нагрев Intel P67 не большой (примерно как и у Intel P55 и существенно ниже чем у Intel X58), а энергопотребление у процессоров Sandy Bridge не очень высокое (меньше энергопотребление -> меньше ток -> меньше нагрев мосфетов), то становится ясно, что в данном случае ничего особо эффктивного для охлаждения материнской платы и не требуется.

Единственный вариант, при котором могут возникнуть высокие температуры на материнской плате - жидкостное охлаждение на процессоре в сочетании с отсутсвием потоков воздуха от вентиляторов в корпусе. Но в этом случае можно и на Intel P67 (а при желании и на мосфеты) установить водоблоки, или просто организовать дополнительный обдув радиаторов на материнской плате.

|

|

Только один из радиаторов на мосфетах (большой, с левой стороны) крепится на винтах, а остальные радиаторы на пластиковых защелках.

|

|

Сверху на левый радиатор системы питания и на радиаторе чипсета приклеена алюминиевая пластина с надписью Biostar.

В качестве термоинтерфейса под радиаторами на мосфетах используются термопрокладки, а под радиатором на чипсете - розовая "терможвачка".

|

|

|

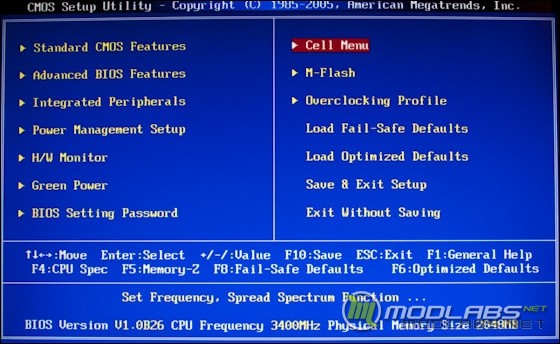

Возможности BIOS

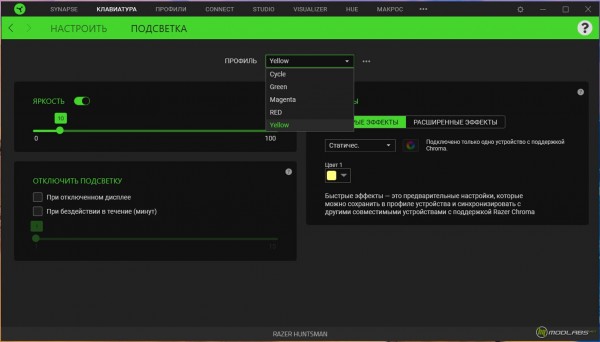

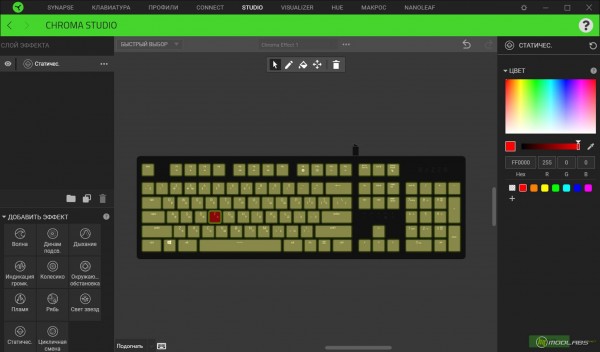

Материнская плата попала на тестирование с версией BIOS F012. Необходимая для успешного разгона процессоров с разблокированным множителем опция "Internal PLL overvoltage" была добавлена начиная с версии F103, поэтому перед началом тестирования было решено сразу обновить BIOS.

Имеющиеся в архивах программы для обновления AMI BIOS под DOS отказались работать с EFI. Зато на диске в комплекте с материнской платой обнаружились две программы, работающие в среде Windows - Tseries BIOS Update и T AMI EFI BIOS Update. Важно их не перепутать, так как если на материснкой плате с EFI BIOS воспользоватся прощивальщиком для старого формата, то после такого "обновления" и последующей перезагрузки материнская плата откажется стартовать. Именно это и произошло в результате спешки и нежелания тратить время на поиски и загрузку версии AMI Firmware Update Utility (APTIO) for DOS (AFUDOS.exe) c поддержкой EMI.

Для восстановления пришлось воспользоватся вторым (все еще рабочим) экземпляром Biostar TP67XE и плоскогубцами для смены микросхемы SPI-Flash (EON EN25Q32A) "налету". Сначала с флэшки загружался DOS, затем BIOS менялся на запорченный и запускался AFUDOS v2.31 для его прошивки. Все закончилось благополучно и BIOS был обновлен до версии F103. Тем временем была выпущена более новая версия F121, в которой сменили фоновое оформление и добавили возможность сохранения настроек в профили, так что тестирование проводилось уже на ней.

Кому интересны только настройки BIOS для разгона (частоты, тайминги, напряжения) - можете сразу пререходить в конец раздела.

Первый раздел - Main. Здесь можно узнать текущую версию BIOS, количество установленной памяти, выбрать язык и установить дату/время.

Второй раздел - Advanced. Здась собраны настройки устройств PCI-E и USB, событий ACPI, процессора, SATA-контроллера, настройки LPCIO ITE IT8728, управление вентиляторами и мониторинг температур/напряжений.

PCI Subsystem Settings - настройки для устройств PCI и PCI-E:

ACPI Settings/Wake Up Event Control - настройка событий для пробуждения компьютера:

CPU Configuration - включение/выключение ядер процессора и различных технологий:

SATA Configuration - настройки встроенного в чипсет SATA-контроллера:

USB Configuration - настройки для устройств, подключающихся к портам USB:

SMART FAN Control - настройки для работы вентилятора, подключенного к разъёму CPU_FAN:

Super IO Configuration - настройки портов COM и CIR:

PC Health Status - мониторинг температуры процессора и материнской платы, оборотов вентиляторов, напряжений на процессоре (Vcore, VCC_SA, VCC_IO), памяти и P67 PCH:

Опция Shutdown Temperature позволяет включить защиту от перегрева, с порогом отключения при температуре от 70°C до 90°C:

Третий раздел Chipset содержит настройки интегрированных контроллеров, а также северного (Sandy Bridge) и южного (P67 PCH) мостов.

North Bridge Settings:

South Bridge Settings:

Onboard PCI-E Devices:

Четвертый раздел Boot предназначен для выбора очередности устройств для загрузки операционной системы, управлением полноэкранной заставкой, настройки клавиши Num Lock и задержки при старте для ожиданиянажатия Del или F8.

Пятый раздел - Security. В нем можно установить пароли администратора и пользователя:

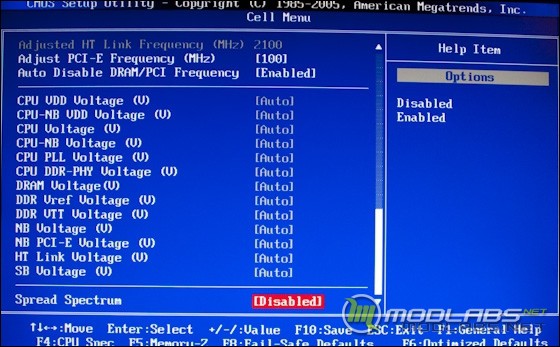

Шестой раздел O.N.E. самый большой. Именно в нём собраны все настройки для разгона:

Остановимся подробнее на некоторых из них:

- CPU Ratio - изменение множителя процессора от 16 до 100 с шагом 1;

- CPU Base Clock - изменение базовой частоты от 100.0 МГц до 300.0 МГц с шагом 0.1 МГц;

- CPU Core Current Max - установка верхнего предела по току на напряжении Vcore от 120A до 180A с шагом 1A;

- Power Limit 1 Value - установка верхнего предела энергопотребления (долговременное) от 0 до 500W;

- Power Limit 2 Value - установка верхнего предела энергопотребления (кратковременное) от 0 до 500W;

- Internal PLL Voltage Override - включение этой опции позволяет разгонять процессоры с разблокированным множителем выше 5 ГГц;

- DDR3 DRAM Multiplier - установка множителя частоты памяти от DDR3-1066 до DDR3-2133 (1:4...1:8);

- Phase Control - устравление количеством задействованных фаз;

- PWM Work frequency - установка частоты переключения контроллера напряжения Vcore.

Тайминги памяти можно устанавливать в следующих интервалах:

| Тайминг | Минимум | Максимум |

| CAS Latency (tCL) | 3 | 15 |

| RAS to CAS Delay (tRCD) | 3 | 15 |

| RAS Precharge (tRP) | 3 | 15 |

| Cycle Time (tRAS) | 9 | 63 |

| Command Rate (CMD) | 1T | 2T |

| RAS to RAS Delay (tRRD) | 4 | 15 |

| Refresh Cycle Time (tRFC) | 15 | 255 |

| Write Recovery Time (tWR) | 3 | 31 |

| Read to Precharge Time (tRTP) | 4 | 15 |

| Four Act Win Time (tFAW) | 4 | 63 |

| Write to Read Delay (tWTR) | 3 | 31 |

Будьте внимательны при установке таймингов tRCD и tRP - их очередность в BIOS перепутана местами! То есть чтобы, к примеру, получить на памяти формулу 7-8-7-20 нужно установить в BIOS 7-7-8-20.

Допустимые диапазоны для установки напряжений:

| Напряжение | Минимум, В | Номинал, В | Максимум, В | Шаг, В |

| CPU Voltage (Vcore) | 1.000 | 1.346* | 1.790 | 0.0100 |

| DRAM Voltage (Vddr) | 1.300 | 1.600 | 2.200 | 0.0125 |

| VCCSA Voltage | 0.900 | 0.930* | 1.605 | 0.0125 |

| VCCIO Voltage | 1.000 | 1.050* | 1.700 | 0.0125 |

| CPU PLL Voltage | 1.700 | 1.800 | 2.500 | 0.0125 |

| PCH Voltage | 1.000 | 1.050 | 1.500 | 0.0125 |

*Номинальные напряжения Vcore, VCCSA и VCCIO могут быть разными в зависимости от установленного процессора.

Из недостаков можно отметить только большой шаг для установки напряжения Vcore (0.01V) и невозможность установки CPU PLL Voltage ниже 1.70V.

В подразделе DDR3 Module Information можно посмотреть информацию из SPD установленных модулей памяти:

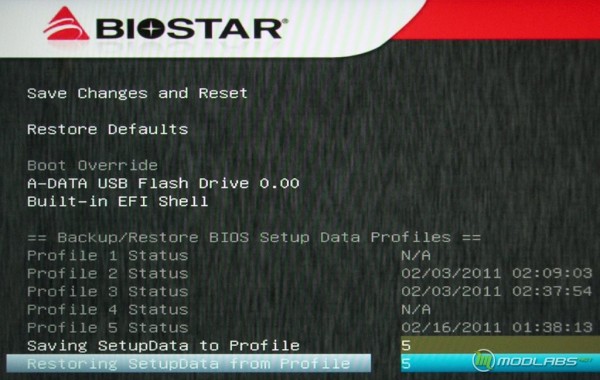

Последний раздел Save & Eхit:

Здесь можно сохранить и загрузить настройки BIOS в один из пяти профилей. Давать имена профилям нельзя. Так же здесь можно восстановить настройки BIOS по умолчанию, применить текущие настройки или выйти без их применения. Меню Boot Override позволяет перейти к загрузке OS с выбранного из списка устройства, в обход настроек, указанных в разделе Boot.

Тестовая конфигурация

Для тестирования был собран открытый стенд с такой конфигрурацией:

- Процессоры: Intel Core i5-2400 D1 ES и Intel Core i7-2600K D2;

- Материнская плата: Biostar TP67XE, Ver. 5.0, Intel P67, BIOS F121;

- Память: G.Skill Perfect Storm F3-16000CL7-6GBPS, DDR3-2000, PC3-16000, 2x2048Mb;

- Видеокарта: ASUS EAH6850 DirectCU (Radeon HD 6850), 1024 Mb GDDR5, PCI-E;

- Накопители: Crucial RealSSD C300 128Mb (система), Western Digital WD1002FAEX (данные);

- Блок питания: Antec TruePower Quattro TPQ-1000, 1000W;

- Термопаста: Arctic Silver 5;

- Охлаждение процессора: GlacialTech F101 PWM.

Программное обеспечение:

- OS: Windows 7 Enterprise SP1 x64 v6.1.7601 (english);

- DirectX Redistributable (Jun2010);

- Intel Chipset Device Software v9.2.0.1015;

- Intel Rapid Storage Technology Driver v10.0.0.1046;

- Intel HECI driver v7.0.0.1118;

- AMD Catalyst v11.1;

- CPU-Z v1.55.3;

- Real Temp v3.65;

- Core Temp v0.99.8;

- Throttle Stop v2.95;

- AIDA64 Extreme 1.50.1255 beta;

- LinX v0.6.4.

Разгон по базовой частоте (BCLK), разгон процессора и памяти

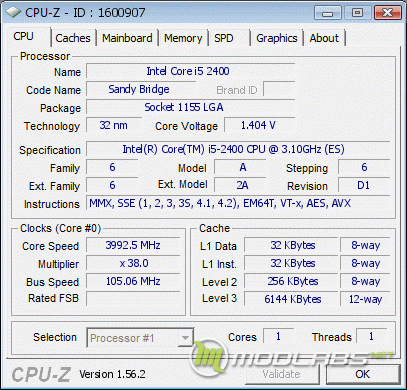

Разгон по базовой частоте (BCLK) был проверен с двумя процессорами - Core i5-2400 D1 и Core i7-2600K D2. В обеих случаях частоту BCLK удалось поднять только до 105.1 МГц.

Оба процессора могли работать и с более высокой частотой на другой материснкой плате (ASUS Maximus IV Extreme), поэтому этот результат можно считать пределом для данного экземпляра Biostar TP67XE.

Разгон памяти на платформе Socket 1155 ограничен набором множителей, самый высокий из которых дает частоту 2133 МГц. Для того, чтобы получить частоту памяти выше 2133 МГц, необходимо повышать базовую частоту. А так как разгон по базовой частоте у данной платы ограничился на значении 105.1 МГц, максимум что можно получить на памяти - 2241 МГц. Ограничений на тайминги нет, они зависят только от используемых модулей памяти.

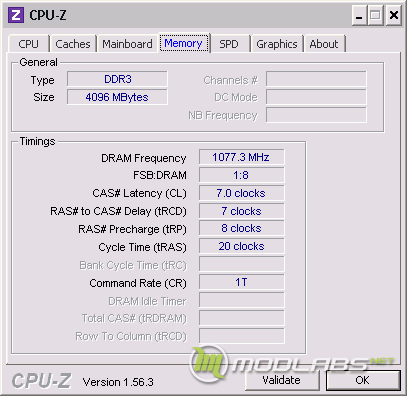

В качестве примера приведу результат разгона памяти до частоты 2154 МГц с таймингами 7-7-8-20 1T и напряжением 1.95V:

Разгон процессора с заблокированным множителем также ограничен разгоном по частоте BCLK. Для нашего процессора предельными частотами стали 3993 МГц с одим активным ядром и 3783 МГц со всеми четырьмя ядрами. Граница стабильности и нестабильности получилась очень резкой. На максимальной частоте можно было пройти все бенчмарки, а при увеличении базовой частоты хотя бы на 0.1 МГц система уже не стартовала.

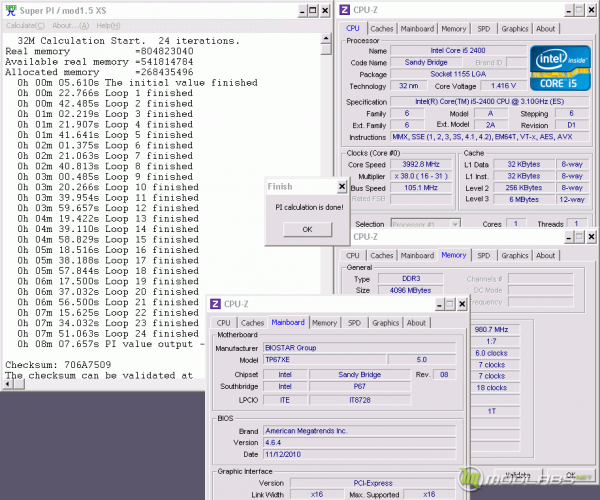

Вот для примера результат в бенчмарке SuperPi 32M: 8 минут 7.657 секунд на частоте 3992 МГц.

Разгон процессора Core i7-2600K выполнялся путем повышения множителя. Целью было получить стабильность на частоте 5000 МГц. Для этого пришлось установить в BIOS напряжение Vcore на процессоре равным 1.50V. Также были повышены напряржения VCC_SA и VCC_IO до уровня 1.20V. С этими настройками удалось пройти 10-минутную проверку стабильности в программе LinX:

_.png) |

_1.png) |

Температура на третьем ядре кратковременно поднималась до уровня Tjmax, то есть до +98°C, но троттлинг не успевал начаться. Напряжение в покое было равно 1.536V (это при установленных в BIOS 1.50V), а под нагрузкой оно поднималось еще на 0.06V выше - до 1.596V!

Но на самом деле никакой стабильности не было. Стоило запустить тот же LinX в один поток, как сразу все заканчивалось синим экраном из-за недостатка напряжения Vcore. Даже бенчмарк SuperPi 32M "вываливался" по ошибке через несколько секунд после запуска. Но все многопоточные приложения (например такие как wPrime и CPU-тест 3DMark Vantage) работали без проблем. Причина этого в некорректной работе функции Loadline Calibration на Biostar TP67XE, точнее в невозможности её настроить таким образом, чтобы не было сильных колебаний Vcore, да еще и зависящих от количества используемых ядер.

Судя по отзывам в Cети, эта проблема проявляется на материнских платах от разных производителей, просто не у всех колебания Vcore столь велики. Это даже привело к появлению очередного мифа о том, что LinX якобы непригоден для проверки стабильности на процессорах Intel Sandy Bridge. На самом деле нужно просто следить за изменениями Vcore и учитывать их, а в идеале - ликвидировать их полностью (модификации Vdrop/Vdroop или исправленный BIOS).

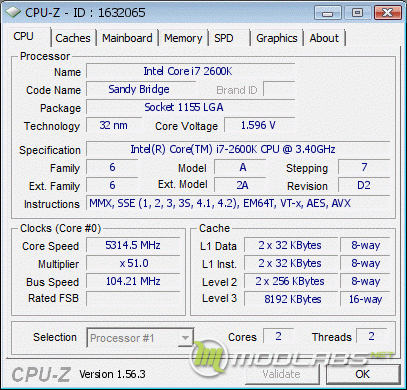

Чтобы получить полностью стабильную частоту (4900 МГц), не зависящую от уровня нагрузки и количества задействаванных ядер/потоков, оказалось достаточным снизить множитель процессора на единицу, то есть до 49.

Решить проблему с запуском однопоточных бенчмарков можно было повышением напряжения Vcore в BIOS до 1.60V, переключением Loadline Calibration в режим понижения (а не повышения, как для многопоточных) напряжения под нагрузкой и отключением двух ядер из четырех (чтобы избежать перегрева и троттлинга). После этого любые однопоточные бенчмарки можно было проходить вплоть до частоты 5300 МГц.

На Biostar TP67XE и Core i7-2600K при ипользовании воздушного охлаждения были получены следующие результаты:

- Hexus PiFast 4.1: 13.83 секунд на частоте 5308 МГц;

- SuperPi 1M: 6.953 секунд на частоте 5308 МГц;

- SuperPi 32M: 6 минут 17.781 секунд на частоте 5304 МГц;

- wPrime 32M: 4.640 секунд на частоте 5236 МГц.

Максимальная частота валидации в CPU-Z составила 5314 МГц с напряжением 1.60V:

Получается, что если использовать материнскую плату для кратковременных тестов, то никакой проблемы и нет, просто перезагружаетесь и переключаете в BIOS заранее настроенный профиль c настройками для многопоточных бенчмарков на профиль для однопоточных и всё. Но для постоянной работы на частоте 5000 МГц и выше с используемым экземпляром Core i7-2600K материнская плата оказалась непригодной, по крайней мере пока для нее не выпустят BIOS с исправленной работой Loadline Calibration.

Производительность

Для сравнения производительности была использована материнская плата ASUS Maximus IV Extreme. Процессор был разогнан до частоты 5000 МГц путем увеличения множителя, память работала на частоте: 133 МГц с таймингами 7-8-7-21 1T и напряжением 1.75V. Частоты на видеокарте ASUS EAH6850 DirectCU были повышены до 910/1210 МГц:

Полученные результаты сведены в таблицу:

| Бенчмарк | ASUS M4E | Biostar TP67XE | ASUS / Biostar - 100% |

| 3DMark11 v1.0.1 – Performance – Overall | 4324 | 4323 | +0.023 |

| 3DMark11 v1.0.1 – Performance – Physics | 12857 | 12787 | +0.547 |

| 3DMark11 v1.0.1 – Performance – Combined | 3935 | 3922 | +0.331 |

| 3DMark Vantage v1.0.2 – Performance – Overall | 17752 | 17707 | -0.254 |

| 3DMark Vantage v1.0.2 – Performance – CPU | 33851 | 33960 | -0.322 |

| 3DMark 2001 SE – Overall* | 99148 | 93059 | +6.543 |

| Cinebench R11.5 – CPU | 9.88 | 9.86 | +0.203 |

| AIDA64 v1.50.1255 – Memory Read, Мб/c | 25924 | 25978 | -0.208 |

| AIDA64 v1.50.1255 – Memory Write, Мб/c | 25423 | 25453 | -0.118 |

| AIDA64 v1.50.1255 – Memory Copy, Мб/c | 30819 | 30393 | +1.402 |

| AIDA64 v1.50.1255 – Memory Latency, ns | 33.5 | 33.4 | -0.299** |

| MaxxMem v1.91 – Memory Copy, Мб/c | 28481 | 28139 | +1.215 |

| MaxxMem v1.91 – Memory Read, Мб/c | 27341 | 27649 | -1.127 |

| MaxxMem v1.91 – Memory Write, Мб/c | 25025 | 25025 | 0.000 |

| MaxxMem v1.91 – Memory Latency, ns | 37.5 | 37.7 | +0.533** |

| Fritz Chess Benchmark, kNodes | 18947 | 18966 | -0.100 |

| PiFast v4.1 | 14.68 | 14.71 | +0.204** |

| SuperPi v1.5 –1M | 7.441 | 7.441 | 0.000** |

| wPrime v1.55 – 32M | 4.931 | 5.023 | +1.866** |

| wPrime v1.55 – 1024M | 154.471 | 154.269 | -0.131** |

| WinRar v4.00 beta 6* | 8110 | 8076 | +0.421 |

* Для бенчмарков 3DMark 2001 SE и WinRar использовалась Windows XP SP3 x86, для остальных – Windows 7 Enterprise SP1 x64.

** Для упрощения восприятия значение заменено на противоположное по знаку.

Обе материнские платы показали практически равную производительнось. У ASUS Maximus IV Extreme все-таки есть небольшое преимущество, в большинстве случаев не превышающее одного процента. Но это и не неудивительно, учитывая её более чем вдвое высокую цену, чем у Biostar TP67XE. Для недорогой платы это очень хороший результат.

Отдельно стоит сказать о разнице в результатах, полученных в бенчмарке 3DMark2001 SE. Те, кого он все еще интересует, наверняка уже в курсе проблемы, а остальные могут просто не обращать внимания.

Заключение

Перечислим преимущества и недостатки Biostar TP67XE:

[+] Неплохие возможности для разгона. Можно настраивать все необходимые частоты, напряжения и тайминги в BIOS. Присутсвует опция "Internal PLL Voltage Override", позволяющая разгонять процессоры со свободным множителем до частот 5 ГГц и выше.

[+] Хорошая производительность, не хуже чем у топовых материнких плат на этом же чипсете.

[+] Наличие индикатора POST-кодов, кнопок для старта и перезагрузки, двух разъёмов EPS12V для питания процессора;

[+] Использование только твердотельных конденсаторов;

[+] Слоты PCI-E 2.0 x16 расположены на достаточном расстоянии друг от друга, что позволяет использовать одновременно две видеокарты, занимающих до трех слотов каждая.

[+] Невысокая цена.

[-] Функция Loadline Calibration может принимать только два значения - Disabled и Enabled. В одном случае напряжение на процессоре под нагрузкой существенно ниже, чем в покое, а в другом - наоборот сильное завышение (на 0.06V!). Невозможно установить Vcore таким образом, чтобы от нагрузки оно не менялось или хотя бы менялось не так сильно.

[-] Только три разъёма для подключения вентиляторов. Настроить скорость вращения в BIOS можно только для одного из них (CPU_FAN);

[-] Перепутана очередность таймингов tRCD и tRP в BIOS. Большой шаг для установки напряжения Vcore (0.01V) и невозможность установки CPU PLL Voltage ниже 1.70V.

[-] Невозможность изменять из операционной системы в программе TOverclocker базовую частоту с шагом меньше, чем 1 МГц;

[-] Низкие результаты в бенчмарке 3DMark2001SE по сравнению с материнскими платами Gigabyte и ASUS.

За $170 материнская плата предлагает неплохой набор функций, хорошую производительность и возможности для разгона. Найденные проблемы исключительно программного характера, а в самом "железе" все реализовано очень неплохо. Над BIOS постоянно идет работа, уже было выпущено уже несколько версий. В ранней версии BIOS не было не только опции "Internal PLL Voltage Override", но даже поддержки профилей, так что вполне вероятно что проблему с Loadline Calibration и другие тоже исправят и тогда материнская плата Biostar TP67XE может стать очень выгодным приобретением.

Редакция ModLabs.net выражает боагодарность:

-- компании Biostar за предосталенную на тестирование материнскую плату Biostar TP67XE,

-- компании ASUS за материнскую плату ASUS Maximus IV Extreme и видеокарту ASUS EAH6850 DirectCU,

-- компании Crucial за накопитель RealSSD C300

-- и компании Antec за блок питания True Power Quattro TPQ-1000.

Обсудить материал можно в специальной ветке нашего форума.

Обзор и исследование разгонного потенциала процессора AMD Phenom II X6 1075T

Рубрика: Разгон и модификации | Процессоры и материнские платыМетки: 1075T | AMD Phenom X6 | CPU test | Thuban

Дата: 17/01/2011 23:56:15

Содержание

- Вступление

- Спецификации

- Упаковка и внешний вид

- Тестовая конфигурация

- Технология AMD Turbo Core

- Разгон на воздушном охлаждении и температурный режим

- Разгон встроенного контроллера памяти (CPU_NB)

- Разгон памяти

- Разгон по частоте шины (HTT)

- Разгон с использованием жидкого азота

- Измерение энергопотребления

- Заключение

Вступление

В течении нескольких месяцев после выхода на рынок первых 6-ядерных процессоров AMD Phenom II X6 на ядре Thuban, в линейке этих процессоров оставалось всего две модели – старший 1090T Black Edition и младший 1055T. Совсем недавно так же был выпущен новый флагман Phenom II X6 1100T Black Edition, но в этот раз речь пойдет не о нем, а о вышедшем осенью прошлого года процессоре Phenom II X6 1075T, который занял промежуточное положение между 1090T Black Edition и 1055T.

Уровень производительности процессоров на ядре Thuban давно известен и хорошо изучен. В этом плане выпуск новой модели не принес никаких изменений. Номинальная частота процессора (а значит и его производительность в штатном режиме) находится посередине между двумя ближайшими к нему моделями и отличается от них только множителем. Поэтому мы не будем подробно останавливаться на этом вопросе, а только проверим процессор на разгон (в том числе экстремальный) и сравним результаты замеров энергопотребления систем, основанных на 6-ядерных процессорах AMD и Intel.

Для тестирования был использован экземпляр процессора, выпущенный на 23-й неделе 2010 года, то есть в начале июня:

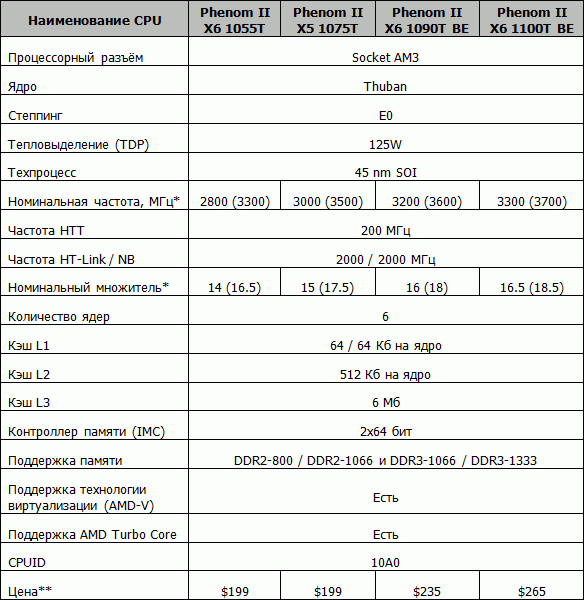

Спецификации

Спецификации процессоров AMD Phenom II X6 сведены в таблицу:

*В скобках указаны частоты и значения множителей при активной технологии AMD Turbo Core

**Данные о ценах взяты с официального сайта производителя

Процессор Phenom II X6 1075T на деле оказался не столько дополнением в линейке 6-ядерников AMD, сколько заменой Phenom II X6 1055T. При их одинаковой стоимости в $199 нет теперь причин для покупки именно 1055T вместо 1075T.

Все процессоры имеют одинаковые характиристики (степпинг, TDP, объём кэша и т.д.) и отличаются только номинальной частотой и множителем. Плюс к этому два старших процессора отличаются наличием свободного на повышение множителя.

Тестовая конфигурация

Для тестирования был использован открытый стенд со следующей конфигурацией:

- Процессор: AMD Phenom II X6 1075T E0 (Thuban);

- Материнская плата: Asus Crosshair IV Formula, AMD 890FX + SB850, BIOS 1102;

- Память: G.Skill Perfect Storm F3-16000CL7T-6GBPS 7-8-7-20 1.65V 3x2048Mb (использовались только два модуля памяти);

- Видеокарты: Palit GeForce 7300GT Sonic, 256 Мбайт GDDR3, PCI-E;

- Жесткий диск: Western Digital WD1500HLFS (Velociraptor), 150 Gb;

- Блок питания: Topower PowerTrain TOP-1000P9 U14 1000W;

- Термопаста: Arctic Silver Ceramique;

- Охлаждение процессора: Glacial Tech F101 PWM.

Программное обеспечение:

- ОС Windows 7 Ultimate build 7600 x86;

- DirectX June 2010 Redistributable;

- NVIDIA ForceWare v258.96;

- Asus TurboV EVO v1.02.23;

- CPU-Z v1.55;

- Core Temp v0.99.7;

- LAVALYS Everest Ultimate v5.50.2183 Beta;

- LinX 0.6.4.

Технология AMD Turbo Core

Процессор AMD Phenom II X6 1075T, как и другие модели на ядре Thuban, поддерживает технологию автоматического разгона AMD Turbo Core, о чем говорит последняя буква "T" в его названии. Принцип работы AMD Turbo Core в целом схож с технологией Turbo Boost у процессоров производства Intel и основан на управлении частотой отдельных ядер и напряжением процессора, в зависимости от уровня нагрузки на них. Одно из основных отличий от процессоров Intel в том, что AMD Turbo Core повышает множители на половине загруженных ядер с одновременным понижением на остальных не используемых. То есть для активации AMD Turbo Core необходимо, чтобы нагружены были не более половины ядер процессора, то есть не более трёх в случае 6-ядерного ядра Thuban и не более двух у 4-ядерных Zosma.

Для поддержки технологии AMD Turbo Core достаточно обновить BIOS материнской платы. После чего в нём появится опция, позволяющая при желании эту технологию отключить. Впрочем, для этого можно использовать и утилиту AMD Overdrive.

При активации AMD Turbo Core процессор AMD Phenom II X6 1075T автоматически увеличивает множитель на трёх загруженных ядрах с x15 до x17.5. При номинальной оперной частоте HTT в 200 МГц это дает повышение частоты на 500 МГц (с 3000 до 3500). В тоже время множители на ядрах, оставшихся свободными, понижаются до x4, что даёт их итоговую частоту 800 МГц, в случае работы процессора в штатном режиме. Без нагрузки (при условии, что технологии энергосбережения отключены), а так же при одновременной нагрузке больше на четыре или более ядер множители всех ядер остаются на номинальном значении x15.

Еще одно важное отличие AMD Turbo Core от Intel Turbo Boost – невозможность зафиксировать для постоянного использования средствами BIOS повышенный множитель, независимо от нагрузки. Материнские платы для платформы Socket 1366 и Socket 1156 давно научились это делать, в том числе и бюджетные модели, хотя и не все. А у плат для процессоров AMD, включая модели на последнем флагманском чипсете AMD 890FX, пока такой возможности нет. Не помогает даже отключение части ядер в BIOS. К сожалению, это сводит к нулю практическую пользу от AMD Turbo Core для оверклокеров, способных самостоятельно настроить все параметры для разгона процессора. При работе процессора на частотах, близких к пределу его стабильной работы, самопроизвольные изменения множителей, приводящие к скачкам частоты на несколько сотен мегагерц, просто недопустимы. Штатного множителя у AMD Phenom II X6 1075T (и даже у младшего в линейке AMD Phenom II X6 1055T), доступного без активации AMD Turbo Core, вполне достаточно для обычного не экстремального разгона на воздухе и с использованием водяного охлаждения до частот в районе 4000-4200 МГц. Поэтому при разгоне процессоров на ядре Thuban технологию AMD Turbo Core лучше отключить.

Что касается экстремального разгона, то тут AMD Turbo Core может оказаться полезной, но только если материнская плата не способна работать на высоких частотах HTT, а процессор не относится к серии Black Edition, то есть имеет заблокированный на повышение множитель. В этом случае единственным способом поднятия частоты остается повышение множителя выше штатного при помощи AMD Turbo Core. Причем польза от этого может быть не только в однопоточных бенчмарках, но и во всех остальных, которым достаточно для получения высокого результата только трех ядер, если сделать к ним привязку (например, при помощи диспетчера задач). Но тут нужно учесть, что вы будете лишены возможности вручную управлять множителями на ядрах. И опять же, резкие скачки частот и напряжения могут помешать успешному разгону, а для того чтобы получить результат в CPU-Z (или любой скриншот с частотами, на которых фактически был пройден какой-либо бенчмарк) придется параллельно создавать фоновую нагрузку хотя бы на одно ядро. Другими словами эффективные результаты при экстремальном разгоне в условиях работы AMD Turbo Core получить невозможно.

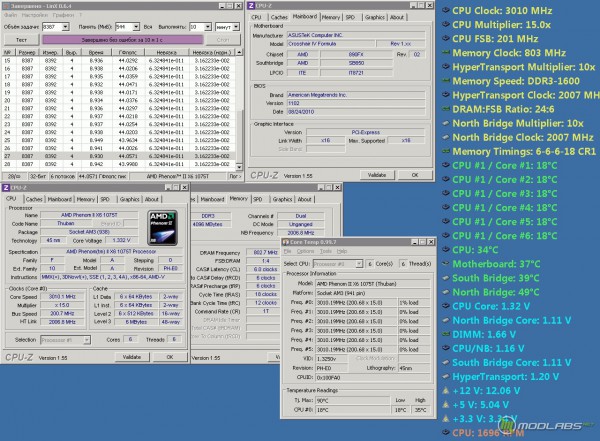

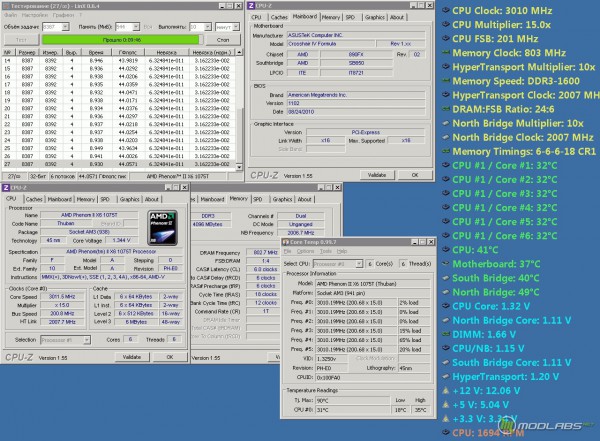

Разгон на воздушном охлаждении и температурный режим

Для охлаждения процессора использовался кулер Glacial Tech F101 PWM. Температура воздуха в помещении во время тестирования составляла +21°C.

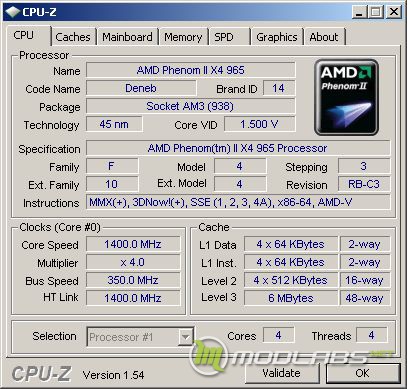

Штатные напряжения могут незначительно отличатся у разных экземпляров процессоров. В нашем случае Vcore по умолчанию было равно 1.325 В, а напряжение встроенного контроллера памяти (CPU_NB Voltage ) – 1.1625 В.

.

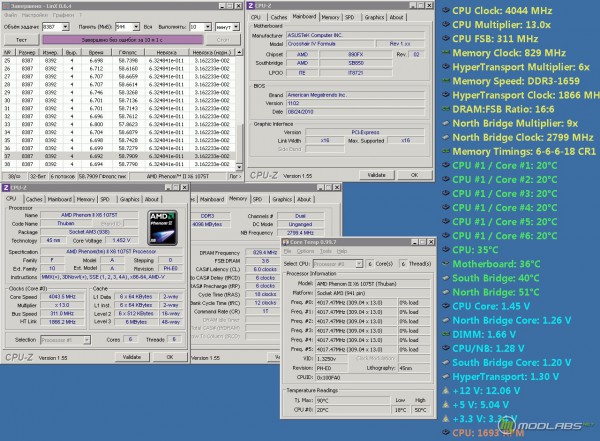

На номинальной частоте процессор прогревался очень слабо. Температура составила +34°C в покое и +41°C под нагрузкой:

Из-за особенности роботы используемой материнской платы, завышающей частоту шины HTT, номинальная частота также устанавливалась с небольшим завышением до 3011 МГц.

Как оказалось, BIOS 1102 для Asus Crosshair IV Formula имеет одну неприятную особенность: завышение Vcore под нагрузкой после включения функции Loadline Calibratiion. И чем больше ядер у используемого процессора, тем выше уровень завышения. При штатном напряжении это не очень заметно, завышение составило около 0.1 В ( т.е. 1.332 В в покое повышалось до 1.344 В под нагрузкой). Но уже при установке 1.45 В на 6-ядерных процессорах оно повышается на 0.5V (то есть до 1.50 В), что совсем не мало. А если Loadline Calibratiion не включать, то начинаются значительные просадки напряжения, что еще хуже, чем завышение.

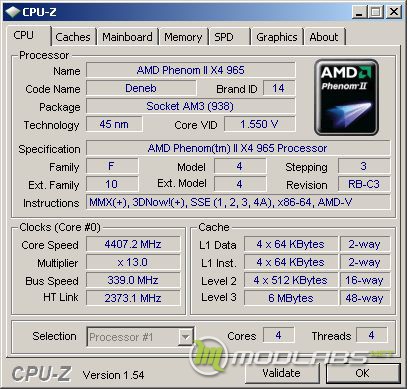

Разгон процессора на воздушном охлаждении ограничился частотой

4043 МГц:

Несмотря на приличный запас по температуре (+35°C в покое и +49°C под нагрузкой), повышение напряжения выше 1.50 В под нагрузкой не приводило к дальнейшему улучшению разгонного потенциала.

Технология AMD Turbo Core была отключена, так как штатного множителя x15 более чем достаточно для разгона на воздушном охлаждении. Наоборот, множитель пришлось даже снизить до x13, чтобы подобрать наиболее оптимальный режим работы памяти и CPU_NB, при котором их частоты тоже были бы близки к предельным.

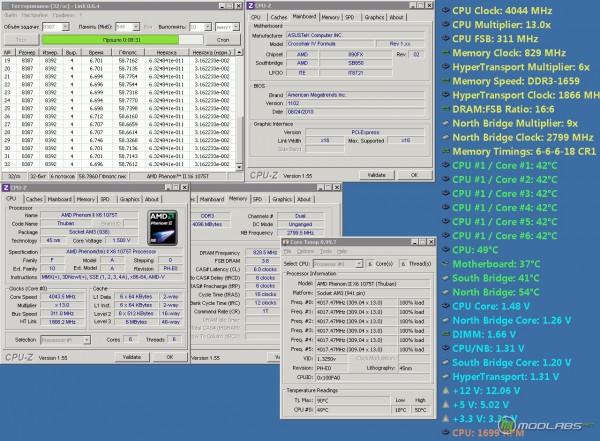

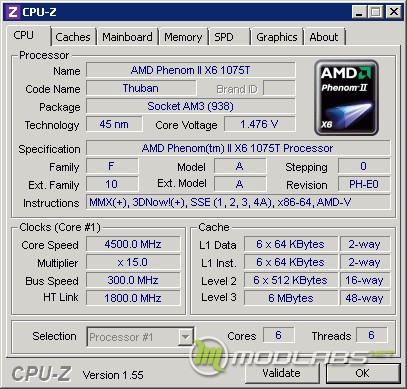

Максимальная частота, зафиксированная программой CPU-Z на воздушном охлаждении, составила 4500 МГц с напряжением 1.476 В:

Она была получена на втором ядре (core1), которое оказывается лучшим по разгону на всех протестированных нами процессорах AMD. По остальным ядрам результаты получились такими:

- Core0: 4304 МГц;

- Core2: 4439 МГц;

- Core3: 4424 МГц.

Разгон встроенного контроллера памяти (CPU_NB)

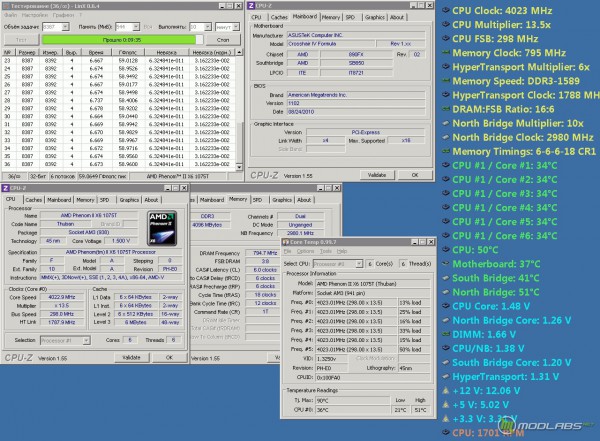

Контроллер памяти совсем немного недотянул до трех гигагерц. После установки в BIOS напряжения CPU_NB равного 1.35 В была получена частота 2980 МГц. При этом мониторинг в программе LAVALYS Everest показывал напряжение как 1.36 В в покое и 1.38 В под нагрузкой.

Максимальная частота CPU_NB, на которой можно было снять скриншот, оказалась на уровне 3200 МГц:

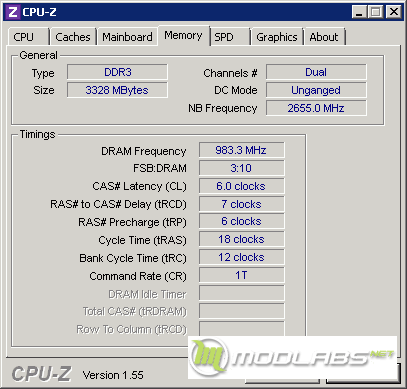

Разгон памяти

После неуспешных попыток в прошлом заставить работать память на платформе AMD на частоте 2000 МГц с процессором Phenom II X6 1090T, была надежда что другой экземпляр процессора на ядре Thuban сможет в этом помочь, но, к сожалению 1900 МГц это все на что оказался способен встроенный контроллер памяти у нашего исследуемого экземпляра Phenom II X6 1075T:

Это лишь немногим лучше результатов этой же памяти и на этой же материнской плате с процессорами на ядре Deneb.

Максимальная "скриншотная" частота памяти в CPU-Z так же недотянула до двух гигагерц и составила 1966 МГц:

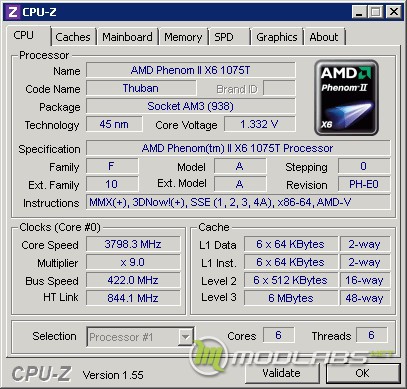

Разгон по частоте шины (HTT)

Зато с разгоном по частоте HTT у этого процессора все было отлично. Возможность загрузки операционной системы до частоты 376 МГц и дальнейший разгон из Windows при помощи программы Asus TurboV EVO до 422 МГц:

Ранее такой же результат был получен и с процессором Phenom II X6 1090T.

Разгон с использованием жидкого азота

Для охлаждения процессора использовался стакан XtremeLabs.org MAGNUM CPU Pot и 16 литров жидкого азота, а для контроля температуры процессора и стакана – цифровой термометр UNI-T UT-325. Чтобы диагностировать и отслеживать процесс старта системы в нижний PCI-слот была установлена карта POST-coder. Для получения результатов использовалась операционная система Windows XP SP3 x86, настроенная на максимальную производительность.

Кроме ограничения на повышение множителя у обычных (то есть не Black Edition) процессоров AMD есть еще одно ограничение: максимальный множитель CPU_NB равен x10. На жидкостном и воздушном охлаждении это не критично, потому что достичь частоты HTT в 300 МГц можно без труда практически на любой материнской плате, что даст частоту 3000 МГц на CPU_NB. Но с понижением температуры процессора потенциал разгона контроллера памяти существенно возрастает, а разгон по HTT в лучшем случае остается как на воздухе, а в худшем даже немного снижается. С охлаждением жидким азотом типичные рабочие частоты CPU_NB находятся в интервале 4000-5000 МГц, что в случае заблокированного процессора требует частот HTT от 400 до 500 МГц. На это способна далеко не каждая материнская плата (особенно с разъёмом Socket AM3) и не каждый экземпляр процессора. В большинстве случаев, при разгоне таких процессоров под азотом, можно сразу выставлять максимальный множитель CPU_NB (10x) и держать частоту HTT как можно выше. Единственное исключение – бенчмарк wPrime, почти не реагирующий на частоту контроллера памяти.

Быстрая проверка ядер по отдельности на частоту в CPU-Z показала что второе ядро (Core1) как было лучшим на воздухе, так им и осталось на азоте. Результат в CPU-Z – 6274 МГц с напряжением 1.824 В:

Разгон был очень близок к пределу по частоте HTT, но все же не ограничился ей. С одной стороны это хорошо, потому что не пришлось включать технологию AMD Turbo Core. Плохо только что потенциал процессора на азоте оказался существенно ниже, чем у AMD Phenom II X6 1090T и дело тут вовсе не в свободном множителе у модели Black Edition. Видимо какой-то отбор более удачных ядер для производства старших моделей все же существует. Именно это делает нецелесообразной экономию $36 разницы между 1075T и 1090T, в случае если процессор выбирается именно для экстремального разгона.

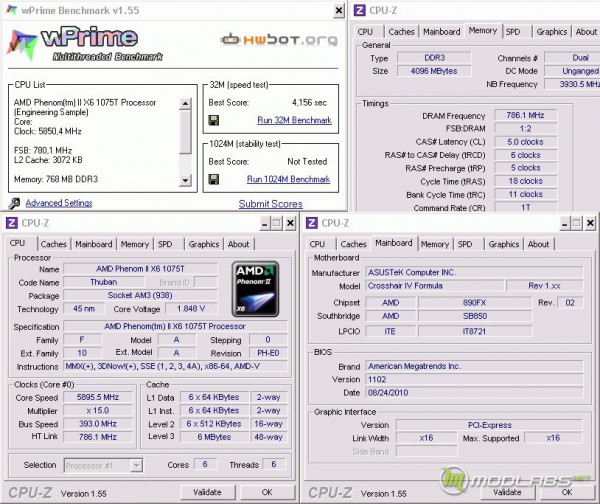

Результаты в 2D-бенчмарках получились следующими:

- SuperPi 1M – 11.344 секунд на частоте 6047 МГц:

- SuperPi 32M – 11 минут 55.625 секунд на частоте 5807 МГц:

- PiFast – 18.34 секунд на частоте 6002 МГц:

- wPrime 32M – 4.156 секунд на частоте 5895 МГц:

- wPrime 1024M – 134.844 секунд на частоте 5745 МГц:

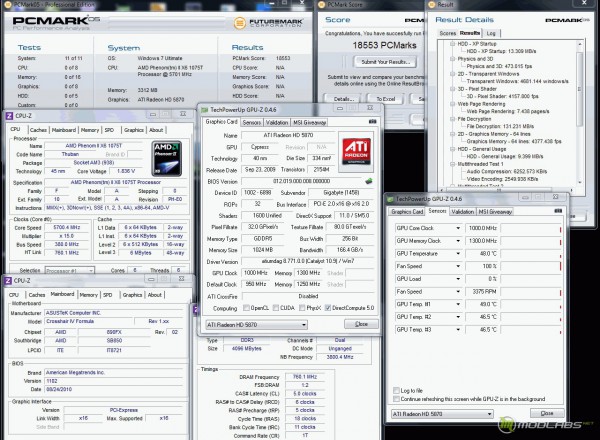

- PCMark05 – 18553 на частоте 5700 МГц:

В завершении приведу несколько фотографий стенда, полученных после нескольких часов тестирования процессора с жидким азотом:

Измерение энергопотребления

Уровень энергопотребления компьютера фиксировался при помощи тарификатора электроэнергии PEREL Tools E305EMG. Для сравнения был собран тестовый стенд на базе 6-ядерного процессора Intel Xeon X5667 и материнской платы MSI Big Bang XPower. Кроме отличий в самом процессоре и типе материнской платы, а так же количестве установленных модулей памяти, все остальные комплектующие совпадали для обеих систем.

Показания снимались как при работе процессоров в номинале, так и при разгоне. Процессор AMD Phenom II X6 1075T разгонялся до частоты 4000 МГц с напряжением 1.45 В (1.50 В под нагрузкой), а Intel Xeon X5667 – до 4400 МГц с напряжением 1.41 В (1.43 В под нагрузкой).

В оба стенда по очереди устанавливались три видеокарты:

- Неигровая платформа с видеокартой GeForce 7300 GT 256Mb DDR3 @ 500/1000 МГц;

- Игровая платформа с одной видеокартой Radeon HD 5870, работающей на частотах 1000/1300 МГц с напряжениями 1.30 В/1.70 В (GPU/память);

- Игровая платформа с двумя видеокартами (Radeon HD 5870 + HD 5850), работающими на частотах 950/1250 МГц в режиме Crossfire.

В каждом из режимов измерения, показания снимались в четырех состояниях системы, отличающихся уровнем нагрузки:

- Режим простоя при загруженной операционной системе (OS idle mode);

- Режим простоя в BIOS Setup;

- Нагрузка только на процессор программой LinX;

- Одновременная нагрузка на процессор и видеокарту программой OCCT (тест PSU).

В операционной системе был установлен план электропитания "Высокая производительность". При тестировании процессора Intel Xeon X5667 технологии Hyper Threading и Turbo Boost были включены.

В целом повторяется примерно та же картина, как и при сравнении энергопотребления систем, основанных на 4-ядерных процессорах от Intel и AMD, проведенном мной в одном из прошлых обзоров.

Высокая номинальная частота и напряжение у процессоров AMD приводит и к более высокому энергопотреблению у них при работе в штатном режиме, но стоит только разогнать процессор от Intel с напряжением 1.40 В или выше, как он сразу же обгоняет своего соперника по этому показателю.

Заключение

В заключении подитожим преимущества и недостатки процессора AMD Phemon II X6 1075T:

[+] Наряду с AMD Phenom II X6 1055T является самым дешевым на данный момент 6-ядерным процессором. В разы дешевле всех 6-ядерным процессоров Intel, и даже дешевле многих 4-ядерных.

[+] Очень низкие рабочие температуры, даже в разгоне с повышением напряжения;

[+] Штатного множителя более чем достаточно для разгона с применением систем воздушного и жидкостного охлаждения. А при использовании хорошей материнской платы его, скорее всего, хватит и для экстремального разгона;

[+] Поддержка фирменной технологии AMD Turbo Core;

[-] Заблокированный на повышение множитель;

[-] Встроенный контроллер памяти по-прежнему неспособен работать с высокочастотными комплектами, частота которых превышает 2000 МГц;

[-] Разгонный потенциал при экстремальном разгоне может оказаться ниже, чем у старших моделей 1090T и 1100T.

Выражаем благодарность нашему партнеру - компании AMD за предоставленный на тестирование процессор Phenom II X6 1075T.

Предлагаем обсудить данный материал в специальной ветке нашего форума.

Встречаем Sandy Bridge: обзор MSI P67A-GD55 и Intel Core i5 2500

Рубрика: Процессоры и материнские платыМетки: Intel Core i5 2500 | MSI P67A-GD55 | Sandy Bridge | обзор

Дата: 05/01/2011 00:46:09

Предисловие

Если Вы в состоянии прочитать этот текст, то наверняка можете осознать, что сегодня наступило 5 января. Эта дата в сердцах мирового ИТ-сообщества должна бы надолго оставить приятный след, ведь именно сегодня, спустя 5 лет разработок, корпорация Intel представляет замену семейству Westmere под названием Sandy Bridge, речь о котором и пойдет ниже.

Микроархитектура Sandy Bridge

Принцип увеличения интеграции и качественного, а не количественного, улучшения находит свое продолжение и в этот раз. Это тот же 64-битный 4-ядерный процессор, но выполненный уже полностью в рамках 32-нм технологического процесса на монолитном кристалле с поддержкой симуляции многопоточности, знакомой как Hyper-threading (HT). Реалии прогресса оказались таковы, что коммутация компонентов шинами с перекрёстной топологией стала "узким горлышком". На смену QPI пришла до 4х раз более быстрая 256-битная кольцевая шина Ring Interconnect. Она соединяет четыре ядра, кэш последнего уровня, графическое ядро и блок системного агента, через четыре 32-байтных кольца: шины данных, запросов, подтверждения и мониторинга. Обработка запросов прямо зависит от тактовой частоты ядер. Процессоры обладают кэш-памятью первого уровня объёмом 64 Кбайт (32 Кбайт для инструкций и 32 Кбайт для данных) и кэшем L2 объёмом 256 Кбайт. До 8 Мбайт кэша третьего уровня распределяются не только на графическую систему, но и на блок Uncore, название которого теперь системный агент. Помимо реализации мульти-медиа обработки с поддержкой одновременного аппаратного кодирования, декодирования видео высокой четкости в форматах MPEG2, VC1, AVC и вывода изображения через Display Port разрешением до 2560 x 1600 точек, двухканального контроллера памяти DDR3 с поддержкой 1600 МГц модулей(в настольном варианте 1333 МГц) с максимальным объемом в 32 ГБ и контроллера питания, шин PCI-E x16 2.0 и DMI, в нем размещен специальный трассировочный механизм для предотвращения конфликта доступа. Это обосновано особенностью работы L3 кэша разделением на 4 сегмента с независимыми контроллерами. Они отдают половину своей шины для доступа кольцевой шины данных, а другую на взаимодействие с системным агентом, например, на предмет неудачных обращений, контроля межкомпонентного обмена данными и некэшируемых обращений. Такая схема позволяет значительно снизить латентность работы практически всех модулей, включая графическую систему, путем снижения частоты обращения к оперативной памяти.

Одной из наиболее значимых нововведений является появление кэша микроопераций L0, при сверке с которым инструкции могут загружаться в обход декодеров. А список всех этих инструкций теперь хранится в отдельном регистровом файле. Благодаря этому буферу переупорядочивания не нужно их физически перемещать, а достаточно просто ссылаться на них

Помимо наличия привычных инструкций для увеличения скорости кодирования и декодирования алгоритмом блочного шифрования Advanced Encryption Standard (AES), шифрования RSA и SHA, набора виртуализации Virtualization Machine Extensions (VMX) под фирменным названием VT-d, появилось расширение системы команд Advanced Vector Extensions. Набор призван увеличить производительность операций поддержкой векторных регистров SIMD размером до 256 бит, ослаблением требования выравнивая данных для операндов SIMD и увеличением эффективности обработки двухоперандных инструкций XMM, которые теперь могут обрабатываться в трёхоперандном виде без модификации регистров-источников, но с отдельным регистром для результата. Увеличение производительности в микрооперациях SIMD, целочисленных, с плавающей запятой обязано и повышению точности работы блоков предсказаний ветвлений, благодаря буферам удвоенной ёмкости с историей команд и результатами ветвления.

Помимо наличия привычных инструкций для увеличения скорости кодирования и декодирования алгоритмом блочного шифрования Advanced Encryption Standard (AES), шифрования RSA и SHA, набора виртуализации Virtualization Machine Extensions (VMX) под фирменным названием VT-d, появилось расширение системы команд Advanced Vector Extensions. Набор призван увеличить производительность операций поддержкой векторных регистров SIMD размером до 256 бит, ослаблением требования выравнивая данных для операндов SIMD и увеличением эффективности обработки двухоперандных инструкций XMM, которые теперь могут обрабатываться в трёхоперандном виде без модификации регистров-источников, но с отдельным регистром для результата. Увеличение производительности в микрооперациях SIMD, целочисленных, с плавающей запятой обязано и повышению точности работы блоков предсказаний ветвлений, благодаря буферам удвоенной ёмкости с историей команд и результатами ветвления.

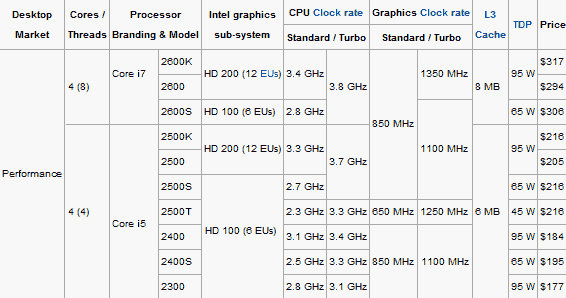

Концепция динамического изменения частоты и напряжений технологиями Turbo-boost и EIST максимально доработаны. Режим экономии энергии предполагает даже кольцевая шина, а для незадействованных компонентов предусмотрены агрессивные режимы отключения. Теперь на срок увеличения производительности должны влиять температурные показатели, которые обрабатываются не с помощью программного драйвера, а аппаратно. Поддаваться такому заводскому разгону сможет и интегрированная видеосистема уровня Intel HD Graphics 200/100 с 12 и 6 исполнительными шейдерными модулями (EU) соответственно. В топовых моделях мобильных процессоров ее рабочие частоты могут увеличиваться вдвое, с 650 МГц до 1300 МГц. Основной упор при усовершенствовании видеоподсистемы был сделан на самый массовый рынок которому необходима поддержка Blu-ray 3D-графики и улучшение показателей энергоэффективности. Производительность, по сравнению с предыдущими 45 нм ядрами Clarkdale/Arrandale, увеличена вдвое, а прирост в сложных вычислениях (синус, косинус, извлечение квадратного корня и т.п.) достигает двадцати раз. Перечень технологий 3D приложений, за исключением введения поддержки DirectX 10.1 и 4xMSAA рендера, остался тот же. Для лучшего воспроизведения видео добавлена поддержка детектирования деинтерлейсинга, фильтрации шумов, возможность повышения детализации и улучшенная передача телесных тонов.

Общие характеристики платформы

Список анонсируемых решений всех линеек: Core i5, Core i7, Core i7 Extreme, включая образцы для мобильной платформы Huron River, с техническими подробностями выглядит так:

Помимо знакомых, ориентированных на мультимедийные системы, энергоэффективных S-процессоров с низкими частотами в обычном режиме и высокими в режиме Turbo, появилось еще пару новых суффиксов, которые обозначают принадлежность процессора к той или иной особенности:

K - процессоры с разблокированными множителями для оверклокинга;

E - младшие процессоры в линейке.

Кстати, первые серверные образцы SandyBridge-EP схожей микроархитектуры в самых дорогих вариантах будут обладать поддержкой большего числа каналов оперативной памяти, а также как минимум восьмью ядрами, увеличенным кэшем L3 и наличием PCI-Express 3.0 с пропускной способностью 8 ГТ/с. По заявлению представителей Intel, в последующем, число ядер быстро может быть увеличено до 20. Для корпоративного рынка предусмотрена функция дистанционного отключения системы в рамках технологии vPro.

Материнские платы основаны, конечно, на новом процессорном разъеме LGA 1155 и наборе логик Intel семейства Cougar Point. Первыми появятся P67 без поддержки интегрированного видеоядра и H67. Вслед за ними во втором квартале 2011 года - H61 офисной направленности и Z68, предположительно с иной реализацией тактового генератора для большего разгона. Все материнские платы будут поддерживать новый стандарт оперативной памяти JEDEC PC3L с заниженным напряжением питания 1,35 В. Конкуренция, порой, вынуждает делать уступки и на этой платформе NVIDIA легализировала работу SLI. Разумеется, CrossFire X так же поддерживается. Начало конца эры PCI слотов знаменует отказ от их поддержки чипсетами Intel. Как минимум два порта SATA 3.0 на топовых чипсетах будут реализованы без сторонних контролеров. H61 офисной направленности обойдется десятью USB 2.0 и четырьмя обычными SATA 2.0 портами без возможности организации RAID-массивов. USB 3.0 предполагает соперничество с разработкой Intel Light Peak, так что без ставших уже популярными контроллеров NEC не обойтись.

Обзор MSI P67A-GD55

Подробно познакомиться с новой платформой нам поможет материнская плата среднего ценового диапазона MSI P67A-GD55. Беглый осмотр коробки дает понять, что она отвечает внутреннему стандарту MilitaryClass II. В его спецификацию входит использование исключительно твердотельных конденсаторов, а в цепи питания процессоров дорогих полимерных с танталовыми сердечниками (Hi-C CAP), катушек SFC (Super Ferrite Choke), которые могут автоматически переключаться между режимами с высокой производительностью и с высокой эффективностью в зависимости от нагрузки. В данном случае на питание процессорных ядер приходится суммарная емкость в 5640 мкФ. Остальные преимущества, которые хотели отметить маркетологи - наличие четырех портов USB 3.0, двух SATA 3.0. и поддержки фирменной технологии разгона OC Genie II.

Комплект поставки включает:

- заглушка на заднюю панель;

- четыре кабеля SATA 3.0;

- переходник питания для SATA-устройств;

- набор переходников M-Connector;

- длинный мост SLI;

- DVD с драйверами и программным обеспечением для системной платы;

- руководства по программам и материнской платы;

- буклет по сборке ПК.

Техническая спецификация MSI P67A-GD55:

Радует отсутствие экономии производителя на вопросах долговечности и устойчивости работы продуктов разного ценового диапазона. В большинстве случаев снижение стоимости возможно только за счет уменьшения избыточной функциональности. Данная материнская плата тому яркое подтверждение.

Наличие регуляторов питания Renesas R2J20652 позволяет обоснованно снизить количество фаз питания процессора до схемы 6+1, при этом, для большей гибкости системы, предусмотрено отключение 5 фаз. Также необходимо отметить, что подсистема питания построена с использованием фирменной технологии DrMOS.

Эргономичность платы очень хорошая. Слоты оперативной памяти не перекрываются видеокартой, разъемы питания находятся возле креплений печатной платы (не будет прогиба при чрезмерном давлении), слоты PCI-Ex16 размещены на расстоянии позволяющем использовать трех-слотовые видеокарты, любители экстремального разгона оценят простую возможность снимать крепление процессора для организации лучшей тепло- и гидроизоляции при экстремальном охлаждении. И конечно же нельзя не отметить традицию использование качественные Socket производства LOTES, ведь именно из-за экономии на этом элементе после анонса платформы 1156, многие производители поплатились большим количеством брака материнских плат из-за подгорания ножек процессора (на относительно невысоких вольтажах). На обратной стороне печатной платы нет мелких элементов, которые могут быть повреждены при сборке. Имеются кнопки включения, перезагрузки, сброса настроек, и заветная для новичков единственная кнопка моментального разгона платформы OC Genie II.

Для более продвинутых в этом плане имеется набор контрольных точек для мониторинга основных напряжений (cpu, cpu vtt, cpu sa, ddr, pch). Все радиаторы системы охлаждения надежно крепятся болтами.

Используемый новейший звуковой кодек RealTek ALC892 теперь может одновременно выводить стерео и 7.1-канальный звук, но делает это так же плохо, как и предшественники.

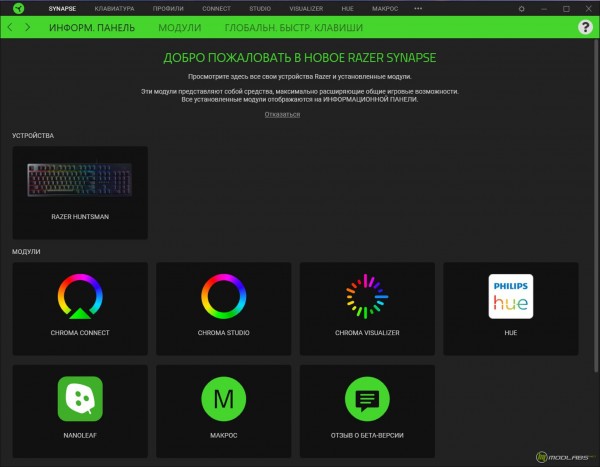

Все материнские платы MSI на чипсетах P67 и H67 будут располагать UEFI (Unified Extensible Firmware Interface). Это современная замена BIOS без жесткой аппаратной привязки и соответственно со своей собственной моделью драйверов и поддержкой служб и интерфейсов. На деле UEFI представляет собой простую операционную систему с удобным интерфейсом и поддержкой манипуляторов.

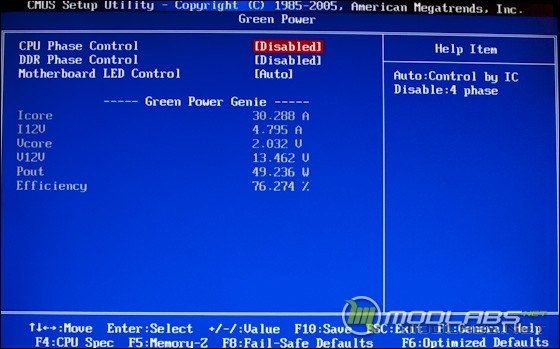

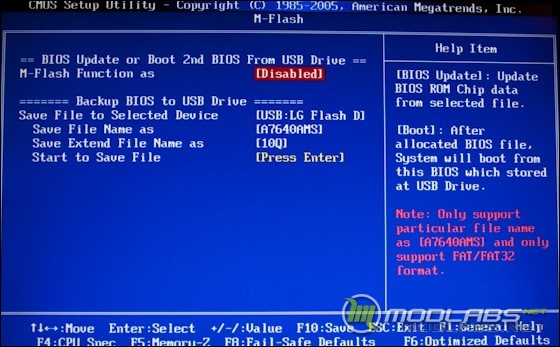

В корневом меню современной версии MSI Click BIOS можно увидеть 5 основных раздела. В первом можно выбрать режим работы фаз питания и их световую индикацию. В папке утилиты находятся приложения для тестирования стабильности оперативной памяти и меню выбора загрузочного изображения. Там же доступно онлайн-обновления версии UEFI и резервирования данных в образ диска, но только при условии наличия фирменного DVD в приводе. Это же условие действует и для игр. Далее следует меню разгона со всеми необходимыми настройками включая выбор количества активных ядер процессора, режима работы технологий EIST, Turbo и сохранение настроек в профили. Предельные значения доступных напряжений в этой версии таковы:

Заканчивают список сервисные меню. В них производится настройка времени, работы периферийных устройств, мониторинг системы, ручное обновление UEFI и многое другое.

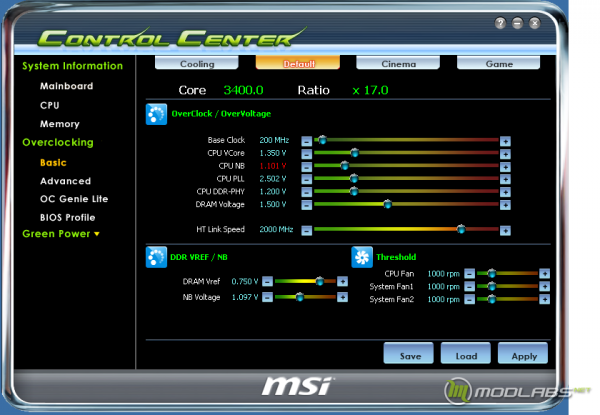

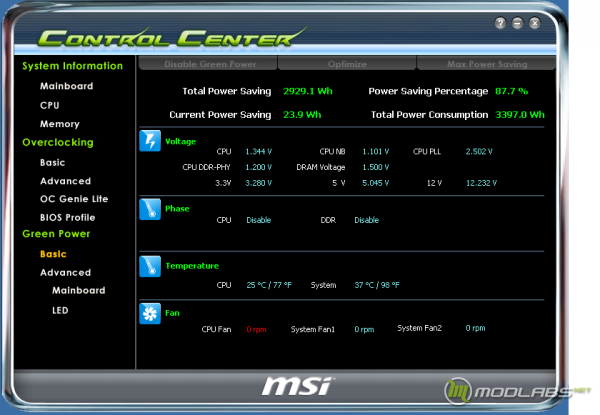

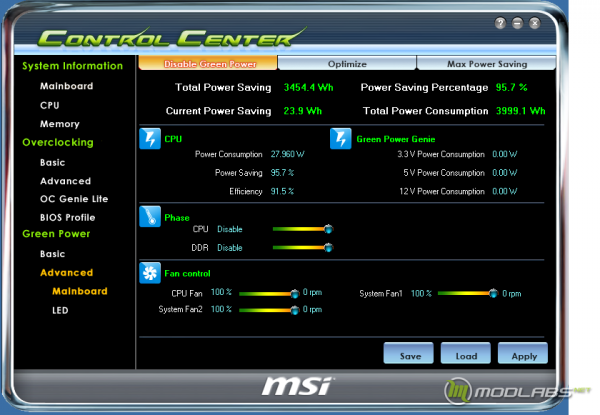

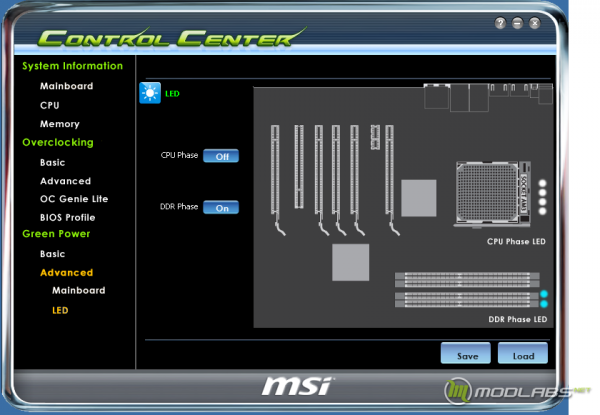

Фирменные утилиты для среды операционной системы состоят из Control Center, основная полезность которой выбор напряжений и таймингов, жизненно необходимых при подборе настроек для максимального увеличения производительности, Super-Charger для увеличения силы тока при зарядке продуктов Apple, и Live Update 5 - максимально расширенная форма простого обновления драйверов системы. Отдельной горой стоит Winki III. Это урезанная в функциональности суб-операционная система разработанная на платформе Linux для использования типичных задач, как веб-серфинг, skype, просмотр фото и обмен сообщениями.

Без манипуляций с поднятием напряжения предоставленный процессор Core i5 2500 инженерной версии с частотой 3,33 ГГц легко преодолел максимальную отметку в 4,1 ГГц. Этим фактом обязаны сырой версии UEFI, который некорректно распознает модель процессора. На текущем этапе усовершенствования множители Turbo имелись в пределах от 37 до 57. Значений ниже стандартных, как понимаете, пока нет, что вызывает трудности с даунклокингом. Другого простого способа до анонса набора логики Z68 не предполагается. Отследить частоту каждого из ядер в режиме Turbo не удалось, на основе наличия ступенчатости выбора множителей в UEFI, показаний утилит можно сделать предположение, что одновременная работа всех ядер на максимальном множителе пока не предусмотрена. С выключенным контролем питания система не стартовала в режиме разгона. Этим же иногда заканчивались и перезагрузки, но, разумеется, все это можно списать огрехи UEFI и быть вполне уверенным что в продажу поступят более «отзывчивые» продукты.

На момент написания обзора цена продукта не известна. Как заключение по материнской плате MSI P67A-GD55, можно сказать, что она заслуживает внимание потребителей, предоставляя достаточный и актуальный набор функций и одну из лучшей на сегодняшний день технической реализации, обеспечивающую максимальную долговечность.

Тестирование

Конфигурация тестового стенда:

- Процессор: Intel Core i5 2500 ES

- Материнская плата: MSI P67A-GD55, (BIOS v.152)

- Оперативная память: 2 х 2048 Мбайт Kingston KHX1600C8D3K2/4GX @2133 МГц CL9

- Твердотельный накопитель: OCZ SSD2-1VTX30G 1.6

- Блок питания: Enermax Galaxy EGX1000EWL

- Операционная система: Windows 7 build 7600 RTMx64

Для наглядности эффективности платформы было выбрано 4 варианта тестирования:

Для каждого из вариантов мы измерили с помощью EVEREST скорость работы памяти и кешей всех уровней (чтение/запись, копирование, латентность):

Основываясь на ценах в прайс-листах на момент написания обзора, в роли потенциальных конкурентов могут выступать процессоры Core i7-870 (от самой Intel), а со стороны AMD - Phenom II X6 1100T Black Edition.

Взглянем на результаты тестов:

Нельзя обходить стороной факт роста популярности распределительных вычислений, поэтому процессор был протестирован и в клиенте Folding@Home WinSMP 6.30. На задании p6025, PPD с учетом бонуса составляет 12100 очков, а в разгоне - 14100.

В принципе результаты более чем предсказуемые. Не самый быстрый процессор средней линейки компании оказывается быстрее топового шестиядерного процессора AMD, за исключением оптимизированного под многопоточность Cinebench. Но и там отставание составляет всего 7%. На фоне i7-870, Sandy Bridge из более медленной линейки оказывается так же предпочтительней.

Заключение

Как уже известно из презентаций Intel, процессоры Sandy Bridge будут актуальны на первичном рынке всего один год. Ведь последующее семейство Ivy Bridge, на более холодном 22 нм техпроцессе, не имеет технических преград для значительного увеличения частот, которые могут предоставить обычным пользователям прирост в скорости сравнимый даже с переходом на полностью новую архитектуру. А более быстрая встроенная графика с поддержкой DirectX 11 будет восприниматься уже в качестве приятного дополнения, а не основой побуждения со стороны маркетологов.

Тяжело придумать весомую мотивацию, которая заставит людей в срочном порядке сменить платформу поколения Nehalem/Westmere. Компьютеры на основе LGA 1156 не отличаются ничем, кроме меньшей скорости и большего энергопотребления. Гонящиеся за новинками нестесненные в средствах геймеры по-прежнему остаются с LGA 1366, ожидая LGA 2011 c поддержкой четырех каналов памяти, вместо трех. Но кого это интересует? Количество причин пойти и купить Sandy Bridge, нисколько не взирая на стоимость, навязанную ценовой политикой Intel из года в год, более чем достаточно для безоговорочного успеха платформы. Тут и потенциальные 65% обладателей настольных процессоров с сокетом 775, которым пора уже выходить из строя, и ранее обделенные вниманием будущие владельцы мощных и производительных HTPC (но только если Intel реализует ноутбучную схему гибридной графики с горячим подключением сил сторонней видеокарты для ресурсоемких приложений, будь-то Photoshop или игры). А вот с успехом Huron River все более однозначно. Ведь если менять ноутбук - то менять каждый раз при анонсе новой платформы, тем более, настолько революционной

В день сегодняшнего анонса новой платформы в украинской розничной продаже (по данным hotline.ua) замечены следующие цены на новые материнские платы:

- MSI P67A-GD55 - средняя цена 1496 грн. / (диапазон )1376 – 1702 грн.

- ASUS P8P67 PRO - средняя цена 1630 грн. / (диапазон )1614 – 1646 грн.

- Gigabyte GA-P67A-UD4 - средняя цена 1659 грн. / (диапазон )1588 – 1850 грн.

MSI BIG BANG - XPower - первое знакомство

Рубрика: Процессоры и материнские платыМетки: MSI | Xpower | материнская | плата

Дата: 01/07/2010 19:40:02

Введение.

С выходом в свет топового шестиядерного процессора от Intel - Core i7 980X - у экстремалов и энтузиастов вернулся интерес к дорогой платформе LGA 1366. Теперь только на ее основе с использованием данного процессора можно добиться славы и побить большинство мировых рекордах в самых популярных бенчмарках.

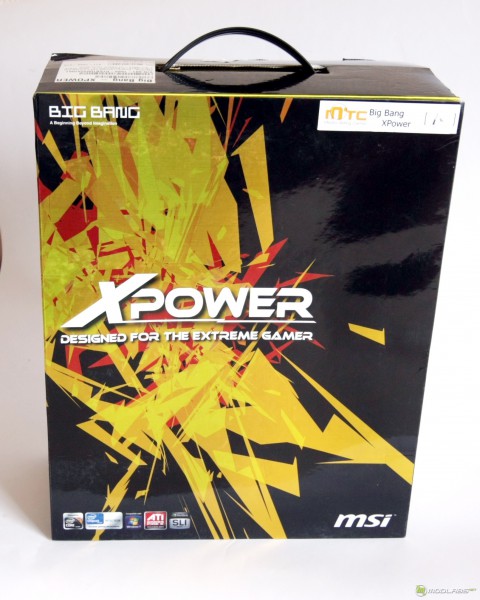

Для вендоров же этот поворот событий означал новый виток в борьбе за технологическое совершенство своих топовых продуктов. Кто-то из них взялся адаптировать под Gulftown уже имеющиеся в арсенале материнские платы, например, путем выпуска свежей верисии прошивки с его поддержкой. А вот компания Micro-Star Int'l Co.,Ltd разработала новый продукт с "нативной" его поддержкой и совсем недавно вывела его на рынок. Причем инженерам тайваньской компании явно не давали покоя лавры легендарной EVGA Classified. Видимо, поэтому было решено оснастить плату сразу 6-ю слотами PCI-Express x16. Новинка стала третьим по счету представителем серии BIG-BANG («Большой Взрыв») и получила гордое название XPower.

Главная задача топовой в своем классе материнской платы - раскрыть весь потенциал разгоняемого процессора (в данном случае понятно о каком идет речь :-) ). При этом она должна обладать широчайшей функциональностью, максимальной стабильностью при работе с отрицательными температурами, отличаться удобством управления и вовремя снабжаться апдейтами прошивки с исправлениями и дополнениями. Будем надеяться, что MSI BIG BANG - XPower сможет соответствовать данным требованиям.

Поставляется MSI BIG BANG - XPower в уже знакомой нам по BIG-BANG Fuzion огромной красочной коробке (отличаются только надписи и цвета) с боковым "окошком", через которое можно восхищаться красотой и изяществом материнской платы, а заодно прочитать про ее основные характеристики и примененные технологии на боковой крышке:

Комплект поставки

Топовая материнская плата уважающего себя брэнда по определению не может позволить себе иметь скудное оснащение и бедную комплектацию. Не пожалела и не сэкономила на потребностях пользователя и компания MSI. Итак, в комплект поставки вошли:

- SATA-кабель - 6 шт.

- Переходник питания SATA-Molex - 3 шт.

- Заглушка для I/O разъемов на заднюю панель - 1 шт.

- Мостик CrossFire X - 2 шт.

- Мостик SLI - 2 шт.

- USB-"косичка" с дополнительными портами на заднюю панель -1 шт.

- Набор переходников для подключения щупов мультиметра к V-Checkpoints -1 шт.

- М-коннектор с дополнительными портами - 1 шт.

- Дискретная звуковая карта QuantumWave - 1шт.

- Устройство для разгона OC Dashboard со своим кабелем подключения - 1 шт.

Кроме того, материнская плата сопровождается следующей документацией:

- Руководство пользователя;

- Инструкциия к OC Dashboard;

- Гайд по быстрой инсталляции и настройке;

- Диск с драйверами и утилитами;

- Руководство по HDDBackup;

- Руководство по технологии MSI Winki (FLASH-модуль приобретается отдельно).

Внешний вид материнской платы вызывает восхищение - она выглядит действительно стильно и красиво, имеет хорошо продуманную компановку: все ее порты, элементы, разъемы и органы управления размещены в удобных для доступа местах. При заполнении даже всех шести слотов памяти и шести слотов для видео, подключении всех разъемов питания и множества SATA-устройств ничего не мешает друг другу и не затрудняет доступ.

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ

Официальная страница платы на сайте производителя находится тут.

Поддержка процессоров:

Intel® Core i7 45 нм (Bloomfield) и Core i7 32 нм (Gulftown) (сокет LGA 1366).

Чипсет

Классическая связка, проверенная временем уже, и пока без альтернатив в этом вопросе: набор системной логики представлен:

• Северный мост - Intel® X58:

- Поддерживает QPI до 6.4 GT/s.

• Южный мост - Intel® ICH10R:

- USB-контроллер (USB2.0), 480Mб/с, до 12 портов;

- 6 SATAII портов со скоростью до 3Гб/с;

- PCI Master v2.3, I/O APIC;

- Совместимость с ACPI 2.0;

- Serial ATA RAID 0/1/5/10;

- Встроенный контроллер AHCI.

Поддержка памяти

• до 6 небуферизованных модуля памяти DIMM с DDR3 1066/1333/1600/1800/2000/2133/2300(OC) SDRAM (максимально 24 Гб):

- Поддерживаются модули объемом 1 ГБ/ 2 ГБ/ 4 Гб DRAM;

- Поддержка x8 / x16 линий данных на модуль DIMM;

- Поддержка 3х канального режима.

Слоты расширения на плате

• 6(!!!) разъемов PCI Express 2.0:

- разъемы PCIe 2 и PCIe 5 работают на скорости до PCIE x16;

- разъемы PCIe 4 и PCIe 6 работают на скорости до PCIE x8;

- разъемы PCIe 3 и PCIe 7 работают на скорости до PCIE x4;

- первый слот - PCI Express 1.1 на скорости лишь x1.

Производитель рекомендует использовать видеокарты в следующей конфигурации:

- 2х однослотовых hi-end видеокарты (SLI или CrossFire);

- 3х двухслотовых (с СО) hi-end видеокарты (SLI или CrossFire);

- 4х однослотовых mainstream видеокарты (CrossFire);

- 4x однослотовых hi-end видеокарты (CrossFire) с СО (стакан для азота или водяное охлаждение) + 1x видеокарты NVIDIA для ускорения PhysX;

- 6x однослотовых mainstream видеокарты - для вывода изображение на большое кол-во мониторов.

Сетевая карта

• Поддержка двух PCI Express LAN 10/100/1000 Fast Ethernet с помощью микросхемы Realtek 8111DL.

Поддержка IEEE1394 ( FireWire)

• Реализовано с помощью контроллера VIA® VT6315N:

- Поддерживаются два порта IEEE1394 (один на задней панели , второй - коннектор на плате);

- Скорость передачи данных до 400Мб/с.

Контроллеры накопителей

И первый неожиданный сюрприз: на плате вовсе отсутствует поддержка PATA-устройств! Нет ни одного порта IDE. Производитель явно намекает на необходимость отказаться от рудиментов прошлого и использовать только скоростные современные жесткие диски, а также SSD-накопители.

Управление дисковой подсистемой реализовано благодаря трем SATA-контроллерам на микросхемах Intel ICH10R, Marvell 88SE9128 и JMicron JMB362:

- Поддержка 6 портов SATA-II (разъемы SATA1 -SATA6) обслуживаются самим южным мостом ICH10R.

- Поддержка 2 портов SATA-III (разъемы SATA7-SATA8) с помощью чипа Marvell 88SE9128.

- За 1 порт eSATA и 1 порт eSATA / USB 2.0 combo отвечает контроллер JMicron JMB362.

- Порты SATA 1-6 поддерживают RAID 0/1/5/10 с помощью ICH10R.

- SATA7 и SATA8 поддерживают работу в RAID 0/1 с помощью Marvel 88SE9128.

Порты ввода/вывода ( задняя панель платы)

- 1 x PS/2 для клавиатуры;

- 1 x PS/2 (мышь);

- кнопка Clear CMOS;

- 1 x коннектор панели D-LED2 (подключение устройства OC Dashboard);

- 1 x IEEE1394;

- 5 x USB 2.0;

- 1 x eSATA

- 1 x eSATA / USB Combo;

- 2 x RJ45 LAN;

- 2 x порта USB 3.0;

Разъемы ввода/вывода , находящиеся на плате

- 24-конт. разъем питания ATX;

- 2х 8-конт. разъема питания ATX 12 В;

- 6-конт. разъем питания ATX 12 В;

- Разъемы вентиляторов процессора x1/ системы x4;

- CD-in коннектор;

- Звуковые разъемы передней панели;

- Разъем для подключения индикаторов и органов управления передней панели;

- Разъем датчика открытия корпуса;

- 2x коннектора USB 2.0;

- 6x коннекторов Serial ATA II;

- 2x коннектора Serial ATA III;

- 1x IEEE1394 коннектор, поддерживающий дополнительно 1 порт;

- 1x кнопка GreenPower Genie коннектор;

- 1x кнопка Reset;

- 1х кнопка Power (питания);

- 1х коннектор TPM модуля;

- 1x SPDIF-out коннектор;

- 1x кнопка OC Genie;

- 1x переключатель перенапряжения и установки контрольного напряжения;

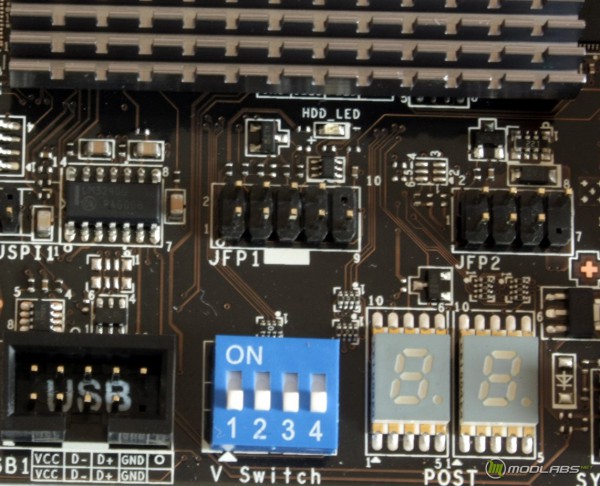

- 1x светодиодная панель отладки (Debug LED Panel);

- 2x кнопки настройки тактовой частоты (+ и -).

Аудио

• Звуковая карта QuantumWave:

- Creative EAX Advanced HD 5.0

- THX TruStudio PC

- Creative Alchemy

- 7.1-канальный аудиокодек высокого разрешения

• Интегрированный аудиочип Realtek® ALC889

ПОДСИСТЕМА ПИТАНИЯ

Система питания платы 16-тифазная, на основе фирменных PWM DrMOS вместо обычных MOSFET.

Так же, как и Fuzion, построена с использованием компонентов military-класса, обеспечивающие высокую надежность и длительный срок службы (10 лет при полной нагрузке). Так, применение твердотельных конденсаторов (Hi-c Cap) гарантирует высокую стабильность и призвано обеспечивать максимальную производительность системы как в тяжелых играх, так и при экстремальных бенчинг-сессиях.

Возле конденсаторов вокруг сокета расположены 12 катушек с ферритовым сердечником SFC (Super Ferrite Choke). Согласно заверениям производителя, их применение снижает нагрев подсистемы питания на на 30-35 С, увеличивая при этом емкость на 30%, и улучшает стабильность при повышении базовых питающих напряжений выше номинала.

Для подключения БП предусмотрено стандартный 24-pin коннектор, два дополнительных 8-pin – для подсистемы питания памяти и процессора, и один дополнительный 6-pin – подводит дополнительную мощность (около 10А) через плату для установленных видеокарт.

Процессор Core i7 980X, разогнанный до 6 ГГц под жидким азотом потребляет мощность до 480 Вт! (40А х 12 В). Лишь с помощью двух 8-pin коннекторов можно качественно передать такое ее кол-во (одинарных 8-pin обеспечивает ток менее 30 А и около 240 Вт мощности ).

Традиционно для последних топовых продуктов MSI применен cокет LOTES - экстремалам можно не переживать за подгорание контактных площадок процессора.

ИНТЕРЕСНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Для установки модулей памяти применены EZ DIMM-cлоты (6 штук). Их отличие от стандартных заключается в специальной конструкции, благодаря которой с нижней стороны отсутствуют фиксаторы и установка даже очень длинной видеокарты в систему не будет механически блокировать доступ к модулям памяти.

Использование V-checkpoint–панели для непоследственного контроля мультиметром основних напряжений системы уже становится де-факто стандартом для высококачественных топовых метеринских плат. Не лишена ее и данная модель от MSI.

Кроме того, на плате присутствует специальный dip–переключатель, который позволяет мгновенно повысить напряжение питания процесора, памяти, VTT и PCH.

С помощью двухразрядного Debug LED–индикатора можно диагностировать неисправности при старте системы, а после загрузки ОС он показывает температуру системы.

Система охлаждения состоит из двух частей: северный мост и силовая подсистема охлаждаются тремя массивными радиаторами, соединенными одной тепловой трубкой увеличенного диаметра толщиной 8 мм. Применяется фирменная технолигия SuperPipe. Компания MSI заявляет о 90-процентном превосходстве такой реализации системы охлаждения над аналогами.

Южный мост греется слабо и для его охлаждения вполне хватает отдельного низкопрофильного алюминиевого радиатора, выполняющего к тому же еще и декоративные функции.

РАЗГОН

Для испытаний Big-Bang Xpower был собран тестовый стенд следующей конфирурации:

- Процессор - Core i7 965 Extreme;

- Память - 3x1 Gb DDR-III Kingston HyperX (8-8-8-24 1T);

- Жесткий диск - WD VelociRaptor 150;

- Видео - Gigabyte Radeon HD 5670 1024Mb DDR5;

- Блок Питания - SilverStone 1000W;

- ОС - Windows 7 Ultimate 32bit;

- Охлаждение CPU - стандартный боксовый кулер от Core i7.

Для интерактивного управления функциями разгона можно использовать уже традиционные сенсорные клавиши на самой плате (BCLK + и BCLK -), функцию OC Genie, а также отдельное устройство с дисплеем - OC Dashboard – точно такое же, какое шло в комплекте с Big-Bang Fuzion, то есть уже знакомое нам.

Напомним лишь, что оно позволяет на лету изменять частоту и напряжение на процессоре/памяти, контролировать значение этих параметров во время тестов и игор, а также мониторить температуру.

Сначала мы протестировали на работоспособность фирменную функцию авторазгона OC Genie. К нашему удивлению, она показала очень неплохой результат, разогнав наш процессор до 3948 МГц (21 х 188 МГЦ BCLK ), при этом определив частоту памяти как 1504 МГц с таймингами 8-8-8-19 1Т. Довольно неплохо. Загрузив ОС, мы полностью стабильно прошли Wprime, SuperPi, Pifast.

Затем мы решили найти максимально стабильную частоту системной шины, на которой способна работать данная материнская плата. После обновления BIOS до самой последней доступной версии и некоторых манипуляций с его настройками нам покорилась отметка 230 МГц BCLK:

Неплохо! Складывается впечатление, что на водяном охлаждении и с использованием жидкого азота плата сможет покорить 240-250 МГц.

Мы сочли бессмысленным приводить результаты тестирования хорошо нам известного процессора на воздушном охлаждении в стандартных тестовых программах. При равных условиях такие результаты ничем, кроме погрешности, не будут отличаться от оных, полученных на других платах с чипсетом Х58.

Тем временем плата уже успела успешно засветиться на меджународной арене. Как мы знаем, всего несколько дней назад прошел европейский финал MOA 2010, где на стендах участников в качестве платформы для разгона использовались как раз материнские платы MSI BIG BANG-XPower.

На данный момент мы готовим плату к азотным испытаниям (этому планируется посвятить отдельный материал) - именно там она должна "уйти в отрыв" и показать преимущества используемых в ней особенностей и технологий.

Ведущим оверклокерам с использованием XPower удалось на данный момент получить такие максимальные результаты:

Aquamark - 468 676 баллов (BenchBros) - второе место в мире в классе 1xGPU.

SuperPI 32M - 5 мин 31 с 892 мс (AndreYang) - четвертое место в мире.

Wprime 32M - 2 c 656 мс (Gamer) - шестое место в мире в классе 6-ядерных CPU.

Максимальный разгон по шине на данный момент для Xpower - 260 Мгц (Massman).

Предлагаться в розничной продаже новинка будет по цене примерно $335 -350. Наверняка в первое время после появления цена будет даже выше рекомендованной, однако если сравнивать с аналогичными топовыми продуктами ASUS, GIGABYTE, EVGA, то MSI BIG BANG XPower - самая доступная роскошь.

ВЫВОДЫ

Достоинтства:

- 6 портов PCI Express x16;

- Функция авторазгона OC Genie;

- Использование компонентов military-класса;

- Два 8-pin разъема питания для CPU и дополнительный 6-pin для памяти;

- Качественная дискретная звуковая плата серии Quantum Wave с поддержкой TXH EAX 5.0;

- Отличные возможности и результаты разгона.

Недостатки:

- Отсутствие порта IDE;

- Мелкие недоработки прошивки;

- Сравнительно высокая цена (в сравнении с другими платами на базе Intel Х58, но не топовыми от других брэндов ).

За соответствие всем требованиям топового продукта для энтузиастов разгона материнская плата MSI BIG BANG - XPower получает от редакции награду:

Администрация сайта ModLabs.net выражает благодарность украинскому представительству компании MSI

за предоставленную на обзор материнскую плату.

Обсудить новинку можно в специальной ветке нашего форума.

Обзор флагманской материнской платы MSI 890FXA-GD70

Рубрика: Процессоры и материнские платыМетки: 890FXA-GD70 | AMD | MicroStar | MSI | Phenom II X6

Дата: 16/06/2010 12:26:42

Введение

После выхода безколдбаговых процессоров AMD к ним резко возрос интерес со стороны оверклокерской публики, а именно сторонников экстремального разгона. Для получения максимального результата было достаточно поддерживать достаточный уровень азота в стакане и не беспокоиться о замерзании кристаллов CPU. Немаловажную роль в разгоне играет и играл удачный экземпляр центрального процессора, но не стоит забывать и о другом ключевом компоненте – системной плате, роль которой трудно переоценить.