Процессоры и материнские платы

Подписаться на эту рубрику по RSS

Обзор процессоров AMD Athlon II X2 245, Athlon II X4 620 и Phenom II X3 705e

Рубрика: Процессоры и материнские платыМетки: Athlon II X2 245 | Athlon II X4 620 | Phenom II X3 705e

Дата: 23/04/2010 00:29:39

Введение

В данной статье речь пойдет о трех процессорах AMD, попавших ко мне на тестирование - Athlon II X2 245, Athlon II X4 620 и Phenom II X3 705e. Эти процессоры предназначены для построения на их основе недорогих компьютеров. Благодаря использованию универсального контроллера памяти, поддерживающего память DDR2 и DDR3, процессоры можно устанавливать как в материнские платы с разъёмом Socket AM3, так и в более старые – с Socket AM2+.

Все три процессора будут протестированы на номинальной частоте, которая у каждой модели своя, а так же в разгоне до одной фиксированной частоты, что позволит оценить влияние количества ядер и объема кэш памяти на производительность. Будет попытка разблокирования четвертого ядра у Phenom II X3 705e (у двух других процессоров, к сожалению, разблокировать нечего). Так же я расскажу о том, как добиться высокого разгона по частоте HTT (так называется "шина" у современных процессоров AMD).

Спецификации

Спецификации процессоров сведены в таблицу:

|

Наименование CPU |

Athlon II X2 245 |

Athlon II X4 620 |

Phenom II X3 705e |

|

Процессорный разъём |

AM2+/AM3 |

AM2+/AM3 |

AM2+/AM3 |

|

Ядро |

Regor |

Propus |

Heka (Deneb)* |

|

Степпинг |

DA-C2 |

BL-C2 |

RB-C2 |

|

Тепловыделение (TDP) |

65W |

95W |

65W |

|

Техпроцесс |

45 nm |

||

|

Номинальная частота |

2900 МГц |

2600 МГц |

2500 МГц |

|

Частота HTT |

200 МГц |

||

|

Частота HT-Link / NB |

2000 / 2000 МГц |

||

|

Номинальный множитель |

14.5 |

13 |

12.5 |

|

Количество ядер |

2 |

4 |

3 |

|

Кэш L1 |

64 / 64 Кб на ядро |

||

|

Кэш L2 |

2x1024 Кб |

4x512 Кб |

4x512 Кб |

|

Кэш L3 |

Нет |

Нет |

6 Мб |

|

Контроллер памяти (IMC) |

2x64 бит |

||

|

Поддержка памяти |

DDR2-800/1066 и DDR3-1066/1333 |

||

|

Поддержка технологии виртуализации (AMD-V) |

Есть |

||

|

CPUID |

1062 |

1052 |

1042 |

|

Цена** |

$64 |

$99 |

$125 |

* Heka – тот же Deneb, только с одним отключенным ядром

**Данные о ценах взяты с официального сайта производителя

Внешне процессоры ничем не отличаются, за исключением маркировки на крышке теплораспределителя:

- Athlon II X2 245: ADX245OCK23GQ CAEEC AE 0925EPJW

- Athlon II X4 620: ADX620WFK42GI AADAC AD 0919EPAW

- Phenom II X3 705e: HD705EOCK3DGI AACYC AC 0911EPMW

Тестовая конфигурация и драйверы

Для тестирования был использован открытый стенд со следующей конфигурацией:

- Процессоры:

- Athlon II X2 245 С2 (Regor)

- Athlon II X4 620 С2 (Propus)

- Phenom II X3 705e С2 (Heka)

- Материнская плата: MSI 790FX-GD70, AMD RD790+SB750, BIOS 1.7

- Память: G.Skill Perfect Storm F3-16000CL7T-6GBPS 7-8-7-20 1.65V 3x2048Mb (использовались только два модуля памяти)

- Видеокарты: Sapphire Radeon HD4830 512Mb DDR3 PCI-E

- Жёсткий диск: Western Digital WD1500HLFS (Velociraptor), 150 Gb

- Блок питания: Topower PowerTrain TOP-1000P9 U14 1000W

- Термопаста: KPT-8 (производства GMinform)

Для тестирования была использована операционная система Windows 7 Ultimate build 7600 x86. Было установлено обновление DirectX от августа 2009 года и драйвера AMD SATA (AHCI) Controller Driver v1.2.0.125, AMD PCI Express (3GIO) Filter Driver v1.3.0.49 и AMD Catalyst Driver v10.2.

Включение четвертого ядра Phenom II X3 705e

Разрабатывать и производить физически разные процессоры не всегда выгодно. Гораздо быстрее можно получить процессор с меньшим количеством ядер, просто отключив их. К тому же открывается возможность пустить в продажу бракованные кристаллы, у которых одно или два ядра не работают, либо работают нестабильно. Именно так появились 3-ядерные процессоры AMD. Ядра Heka (Phenom II X3 7xx) и Rena (Athlon II X3 4xx) не что иное, как 4-ядерные Deneb и Propus соответственно, только с отключенным одним ядром. Так же не существует и ядра Callisto (Phenom II X2 5xx), являющегося на самом деле все тем же ядром Deneb с двумя отключенными ядрами. Но ядро Regor уже изначально было разработано 2-ядерным и без L3-кэша, поэтому у процессоров Athlon II X2 2xx включить уже ничего нельзя.

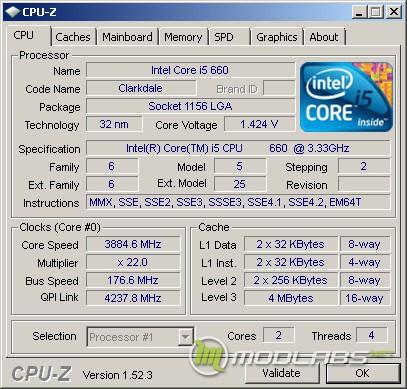

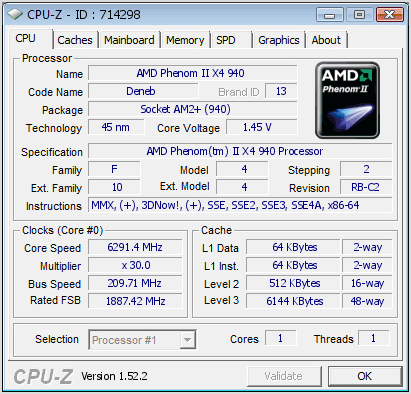

Все что необходимо для включения (разблокирования) ядер, помимо процессора у которого они были отключены – материнская плата с южным мостом SB750 и поддержкой функции Advanced Clock Calibration (ACC) в BIOS. В использованной для тестирования материнской плате MSI 790FX-GD70 поддержка включения ядер появилась не сразу, а только начиная с версии BIOS v1.6, выпущенной осенью прошлого года. Для включения четвертого ядра у Phenom II X3 705e мне понадобилось только установить в положения Enabled опции Unlock CPU core и Advanced Clock Calibration и перезагрузится. В программе CPU-Z процессор определился как 4-ядерный Deneb "05e":

Четвертое ядро оказалось полностью рабочим. Проблем со стабильностью не возникло как в номинале, так и в разгоне.

Разгон и температурный режим

Для разгона использовался боксовый кулер от процессора AMD Phenom II 940. В этот раз я не стал искать предел разгона всех трех процессоров на воздушном охлаждении. Вместо этого я сначала определил предел разгона на боксовом кулере наиболее горячего из всех трех процессоров - Athlon II X4 620. Затем убедился, что на этих частотах работают два оставшихся процессора Athlon II X2 245 и Phenom II X3 705e. После чего нашел наименьшие напряжения Vcore и CPU_NB для них, при которых они сохраняют стабильность на этих же частотах, и произвел замер температуры в покое и под нагрузкой в программе LinX.

Почему именно "частотах"? Потому что я считаю неправильным разгонять процессор только по основной частоте, забывая о том, что встроенный контроллер памяти работает на отдельной частоте и что его частота то же довольно сильно влияет на производительность. Частотой, на которой смогли работать все три процессора на боксовом кулере, стала 3600 МГц. Частота NB была при этом 2700 МГц, то есть на 700 МГц выше номинальной. Эти частоты можно считать минимумом. До них без труда разгонится любой Phenom II или Athlon II на воздушном охлаждении. Отличия будут лишь в необходимых для этого напряжениях и полученных после разгона температурах.

Данные о полученных напряжениях и температурах сведены в таблицу:

|

|

Athlon II X2 245 |

Athlon II X4 620 |

Phenom II X3 705e* |

|||

|

Номинал |

Разгон |

Номинал |

Разгон |

Номинал |

Разгон |

|

|

CPU Clock |

2900 МГц |

3600 МГц |

2600 МГц |

3600 МГц |

2500 МГц |

3600 МГц |

|

NB Clock |

2000 МГц |

2700 МГц |

2000 МГц |

2700 МГц |

2000 МГц |

2700 МГц |

|

Vcore |

1.425V |

1.400V |

1.400V |

1.530V |

1.175V |

1.350V |

|

CPU_NB |

1.175V |

1.250V |

1.175V |

1.450V |

1.110V |

1.300V |

|

CPU_VDD |

1.125V |

1.425V |

1.100V |

1.400V |

1.100V |

1.175V |

|

CPU Temp (idle) |

28°C |

28°C |

33°C |

40°C |

33 (35) °C |

39 (41) °C |

|

CPU Temp (LinX) |

41°C |

41°C |

50°C |

70°C |

43 (45) °C |

63 (64) °C |

* в скобках даны значения температур в режиме четырех ядер

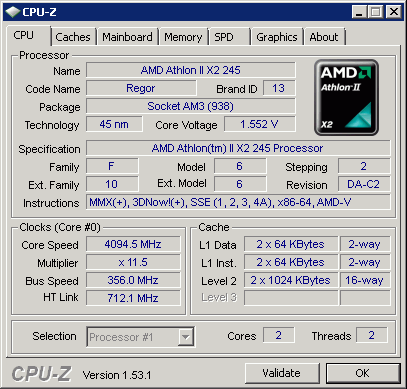

Несмотря на самые высокие номинальные напряжения, Athlon II X2 245 оказался самым холодным процессором из трех. Причина этого в наличии у него всего двух ядер и отсутствии L3-кэша. Для разгона до 3600 МГц не потребовал повышения напряжения Vcore, а наоборот позволил снизить его на 0.025V, что привело к получению одинаковых температур в номинале и разгоне. Имеет хорошие шансы на разгон до 4 гигагерц в случае применения хорошего воздушного кулера или СВО. Частота максимальной валидации в CPU-Z на боксовом кулере – 4094 МГц с напряжением 1.55V:

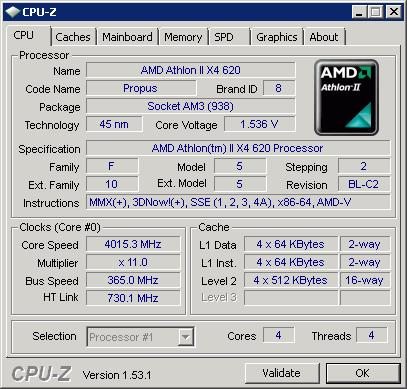

Athlon II X4 620 – самый горячий процессор из трех. Для разгона до 3600 МГц не потребовал повышения Vcore до 1.53V, что привело к высоким температрурам в нагрузке (до 70°C). Хорошего разгона на воздухе от него ждать не стоит. Частота максимальной валидации в CPU-Z на боксовом кулере – 4015 МГц с напряжением 1.53V:

Phenom II X3 705e отличился самыми низкими напряжениями как в номинале, так и с разгоном. Имеет неплохой потенциал разгона, но для его полного раскрытия потребует эффективного кулера. Включение четвертого ядра у Phenom II X3 705e привело к повышению температуры всего лишь на 1-2 градуса. Частота максимальной валидации в CPU-Z на боксовом кулере – ровно 4000 МГц с напряжением всего 1.40V (режим четырех ядер):

С охлаждением процессоров жидким азотом предел разгона по основной частоте полностью определился пределом разгона по частоте HTT. Athlon II X4 620 и Phenom II X3 705e (в том числе и в режиме четырех ядер) без проблем взяли 5 гигагерц, а Athlon II X2 245 – 5423 МГц. Уверен, что они покорили бы и 6 гигагерц, если бы не заблокированный множитель.

Разгон по частоте HTT

HTT – это частота, которая используется в системах на базе процессоров AMD для получения остальных частот (основная частота процессора, частота памяти, частота контроллера памяти, частота шины Hyper Transport) путем умножения на соответствующие множители. По сути это аналог базовой частоты (BCLK) у процессоров Core i7/i5/i3. Именно от способности материнской платы и процессора работать на высокой частоте HTT зависит предел разгона процессоров AMD с заблокированным на повышение множителем. Если взять, к примеру, Phenom II X3 705e с его максимальным множителем 12.5, то для достижения частоты 4000 МГц (достижимо на воздухе) понадобится частота HTT 320 МГц, что уже не мало. А для частоты 5000 МГц (легко достижимо на жидком азоте)нужно будет уже 400 МГц HTT.

Секрет достижения высокой частоты HTT прост. Во-первых, нужно снизить множитель (делитель) частоты памяти до минимально возможного 1:1 для материнских плат с AM2+/DDR2 и 1:2 для AM3/DDR3. Это необходимое условия для достижения частот HTT в интервале 400-500MHz. Причем если 400 МГц вполне достижимо с 1:2 (AM3/DDR3), то для 450-500 МГц уже точно нужен будет множитель 1:1 и материнская плата с поддержкой DDR2. Кроме этого еще нужно снизить множитель шины Hyper Transport и так же до 1x (AM2+/DDR2) или 2x (AM3/DDR3). Частота Hyper Transport при этом станет в 2-2.5 раза ниже номинальной, но на производительность это практически никак не влияет. Такие высокие частоты могут понадобиться разве что для бенчмаркинга, а для обычной работы можно ограничиться частотой HTT 300…325 МГц, которая достижима с множителем памяти 3:8 и множителем Hyper Transport x6. Отдельно хочу заметить, что процессора по основной частоте, а так же множитель частоты на которой работает контроллер памяти (CPU_NB), никак не влияют на разгон по частоте HTT и их можно устанавливать на свое усмотрение.

Конечно, одними только множителями предела по HTT не достичь, та же необходимо повышать напряжения. Оптимальные значения напряжений могут быть разными для разных материнских плат, чипсетов, процессоров и типа охлаждения. Если хотите высокого разгона по частоте HTT (и не только) - не ленитесь находить их сами, за вас никто этого не сделает. Я перечислю те напряжения, которые использовал при проверке процессоров Athlon II X4 620, Athlon II X2 245 и Phenom II X3 705e на MSI 790FX-GD70 (только те, которые влияли на разгон по частоте HTT):

- Напряжение на шине Hyper Transport (HT Voltage) = 1.30V;

- Напряжение на северном мосту (NB Voltage) = 1.25V;

- Напряжение на памяти (DRAM Voltage) = 1.90V (выше было опасно для Elpida Hyper);

- Напряжение CPU_VDD = 1.175…1.425V (максимально возможное в BIOS, разное для каждого процессора).

Так же необходимо следить за температурой северного моста на материнской плате. Многие производители ограничиваются пассивными радиаторами для охлаждения северного моста и если система собрана на открытом стенде, а для охлаждения процессора используется кулер, не создающий обдува пространства вокруг сокета, то в таких условиях вполне возможен нагрев северного моста до температур +60°C и выше. Это вполне нормальные рабочие температуры, но если хотите высокого и стабильного разгона HTT – придется их снизить. Самое простое (и в большинстве случае достаточное) решение – установить дополнительные вентиляторы на обдув и заменить термоинтерфейс материнской платы на хорошую термопасту.

Еще один важный момент в разгоне по частоте HTT – возможность изменять её после старта системы в программах типа SetFSB или при помощи возможностей материнской платы. У MSI 790FX-GD70 для этого имеется специальное "колесо" – OC Dial. Особенность этой материнской платы стабильно работать на частотах HTT гораздо выше тех, на которых она способна стартовать, я обнаружил еще с процессором Phenom II X4 965. С ним я не мог заставить систему стартовать если установить в BIOS частоту HTT выше 354 МГц, но увеличив её до 400 МГц при помощи "колеса" смог пройти LinX и другие тесты. Так же получилось и другими процессорами – частота старта была примерно на 50…55 МГц ниже предельной частоты HTT, достигнутой при помощи динамического разгона.

Результаты разгона по частоте HTT с охлаждением процессора боксовым кулером получились следующие:

- Athlon II X2 245: 377 МГц (старт на 325 МГц);

- Athlon II X4 620: 388 МГц (старт на 334 МГц);

- Phenom II X3 705e: 415 МГц (старт на 361 МГц).

С охлаждением процессоров жидким азотом предел по частоте HTT стал немного ниже (вероятно, это связано с более высокой частотой и напряжениями Vcore и CPU_NB).

- Athlon II X2 245: 374 МГц (старт на 325 МГц);

- Athlon II X4 620: 387 МГц (старт на 334 МГц);

- Phenom II X3 705e: 404 МГц (старт на 361 МГц).

Сравнение производительности

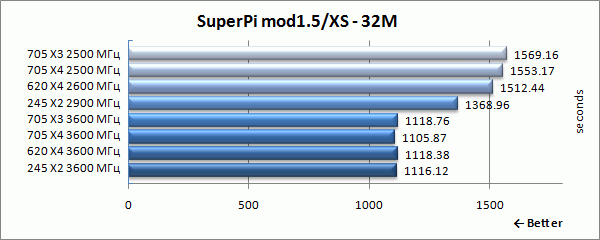

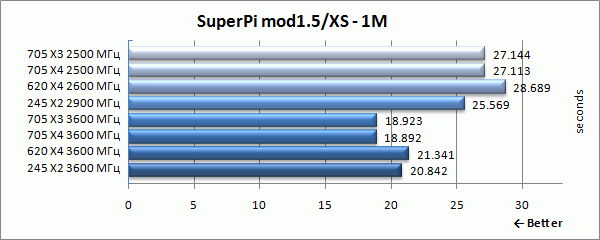

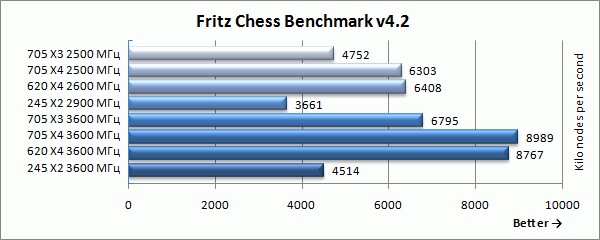

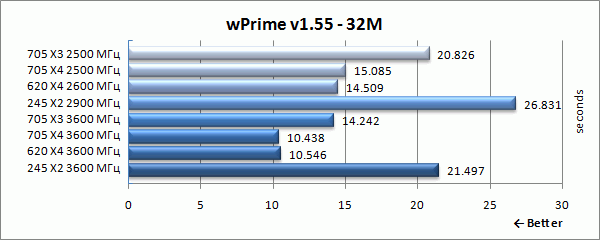

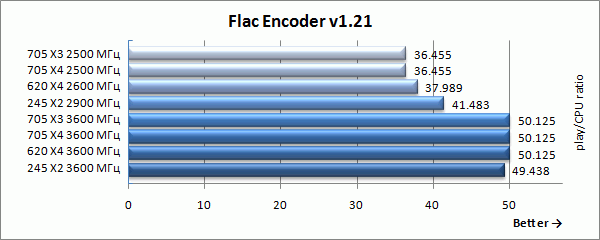

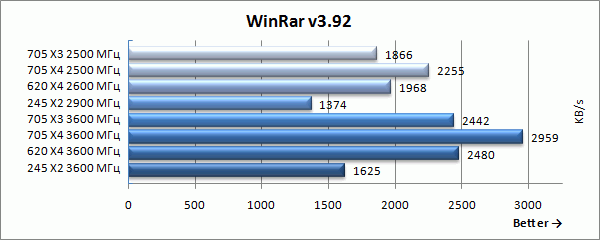

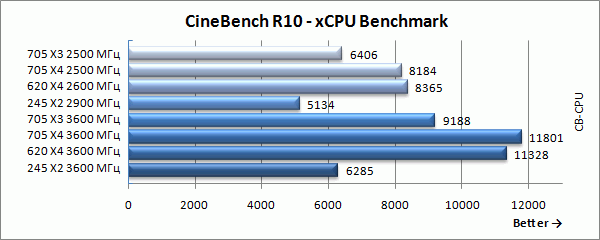

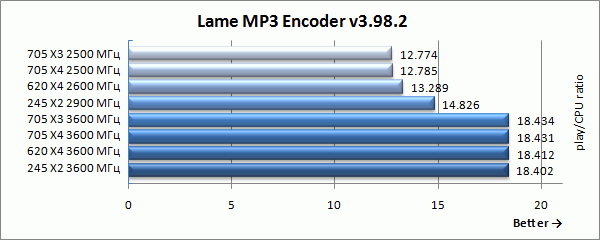

Замер производительности осуществлялся в восьми разных режимах – каждый процессор в номинале и с разгоном, а так же Phenom II X3 705e в режиме четырех ядер. В режимах с разгоном все процессоры имели фиксированную частоту 3600 МГц (12x300), а встроенный контроллер памяти был разогнан до 2700 МГц. Память во всех режимах (как с разгоном, так и без) работала на частоте 1600 МГц с таймингами 6-6-6-18 1T. Вторичные тайминги были оставлены на усмотрение материнской платы, но я проследил за тем, чтобы они устанавливались равными для всех трех сравниваемых процессоров.

Для замера производительности были использованы следующие приложения, бенчмарки и игры:

- SuperPi / mod1.5 XS - режимы 1M и 32M

- Hexus PiFast v4.1 - Total computation time

- wPrime v1.55 - режимы 32M и 1024M

- Fritz Chess Benchmark v4.2 - Kilo nodes per second

- Nuclearus Multicore v2.0.0 - Total Score

- CineBench R10 - CPU Benchmark (xCPU)

- 7-Zip v4.65 (32Mb) – Общий рейтинг (MIPS)

- WinRar v3.92 - Speed (KB/s)

- Flac Encoder v1.21 - play/CPU ratio. Результат рассчитывался как длительность тестового файла в секундах, делённая на время, затраченное процессором на кодирование этого файла. Для тестирования использовался файл длительностью 3609 секунд. Чем больше показатель play/CPU ratio, тем лучше.

- Lame MP3 Encoder v3.98.2 - play/CPU ratio

- TechArp x264 Benchmark HD v2.0 (v0.59.819M) – fps при кодировании в MP4

- Lavalys Everest Ultimate v5.02.1795 beta – Memory Read / Write / Copy / Latency

Полученные результаты сведены в таблицу:

|

Бенчмарк |

705 X3 2500 МГц |

705 X4 2500 МГц |

620 X4 2600 МГц |

245 X2 2900 МГц |

705 X3 3600 МГц |

705 X4 3600 МГц |

620 X4 3600 МГц |

245 X2 3600 МГц |

||

|

SuperPi mod1.5 XS |

1M |

27. 144 |

27.113 |

28. 689 |

25. 569 |

18.923 |

18.892 |

21.341 |

20.842 |

|

|

32M |

1569.16 |

1553.17 |

1512.44 |

1368.96 |

1118.76 |

1105.87 |

1118.38 |

1116.12 |

||

|

Hexus PiFast v4.1 |

41.87 |

41.75 |

42.51 |

38.05 |

29.78 |

29.41 |

31.57 |

31.29 |

||

|

wPrime v1.55 |

32M |

20.826 |

15.085 |

14.509 |

26.831 |

14.242 |

10.438 |

10.546 |

21.497 |

|

|

1024M |

677.198 |

480.824 |

462.353 |

861.466 |

451.793 |

333.638 |

332.686 |

684.779 |

||

|

Fritz Chess v4.2 |

4752 |

6303 |

6408 |

3661 |

6795 |

8989 |

8767 |

4514 |

||

|

Nuclearus v2.0.0 |

1540* |

11346 |

11007 |

7623 |

2245* |

16058 |

15971 |

9425 |

||

|

CineBench R10 – xCPU |

6406 |

8184 |

8365 |

5134 |

9188 |

11801 |

11328 |

6285 |

||

|

7-Zip v4.65 - 32Mb |

7718** |

9263 |

9265 |

5453 |

10698** |

13147 |

12504 |

6699 |

||

|

WinRar v3.92 |

1866 |

2255 |

1968 |

1374 |

2442 |

2959 |

2480 |

1625 |

||

|

Flac Encoder v1.21 |

36.455 |

36.455 |

37.989 |

41.483 |

50.125 |

50.125 |

50.125 |

49.438 |

||

|

Lame MP3 Encoder v3.98.2 |

12.774 |

12.785 |

13.289 |

14.826 |

18.434 |

18.431 |

18.412 |

18.402 |

||

|

x264 Benchmark HD v2.0 - MP4 |

10.55 |

14.97 |

15.42 |

8.68 |

15.10 |

21.61 |

21.15 |

10.71 |

||

|

Everest v5.30.2034 Memory Benchmark |

Read |

8929 |

8948 |

9319 |

9503 |

10789 |

10794 |

11240 |

11226 |

|

|

Write |

6581 |

6612 |

6927 |

7184 |

8919 |

9017 |

9513 |

9625 |

||

|

Copy |

9921 |

10002 |

9842 |

10255 |

12541 |

13124 |

12376 |

12504 |

||

|

Latency |

48.4 |

48.4 |

45.4 |

44.0 |

40.8 |

40.7 |

38.5 |

38.6 |

||

* Nuclearus 2.0.0 не поддерживает 3-ядерные процессоры и выдаёт результат как на 1-ядерных.

** 7-Zip v4.65 не поддерживает 3-ядерные процессоры и с настройками по умолчанию выдаёт результат как на 2-ядерных. Чтобы задействовать все ядра, количество потоков (опция "Number of CPU threads") устанавливалось равным шести (возможность задать ровно три потока в 7-Zip отсутствует).

Часть бенчмарков (например, SuperPi, wPrime, WinRar) показывают результаты хуже на "Vista-подобных" системах, к которым относится и Windows 7. Это нужно учитывать, если сравнивать с результатами из других источников, полученных на Windows XP.

Заключение

Рассмотренные в статье процессоры совсем не новые и уже присутствуют на рынке около года, но за это время в секторе low-end у главного конкурента Intel так и не появилось ни одного процессора под современный сокет, который был бы сравним с ними по цене. Двуядерный Intel Pentium G6950 стоит почти как четырехядерный AMD Athlon II X4 620, а четырехядерников дешевле Core 2 Quad Q8200 (от $150 и выше) нет вообще. Конечно, еще есть Celeron и Pentium Dual Core под Socket 775, но не думаю, что можно назвать перспективной покупку процессора для устаревшей платформы. Кроме низких цен, AMD предлагает широкий выбор моделей – с 2-3-4 ядрами, с L3-кэшем и без него, с возможностью включения ядер, а так же с возможностью использования в материнских платах с поддержкой как DDR2, так и DDR3 памяти.

С разгоном у процессоров AMD поколения K10.5 все стало значительно лучше, чем у K10 (первые Phenom). Теперь разгон до частоты 3600 МГц не проблема даже на боксовом кулере, а с более эффективным охлаждением можно достичь или хотя бы приблизится к отметке в 4 ГГц. Но самое большое улучшение принесла полная победа над "колдбагом". Теперь мы просто заливаем полный стакан жидкого азота и спокойно разгоняем до 6 ГГц и выше (а в случае стпеппинга C3 – возможно и до 7 ГГц) любой процессор со свободным множителем (серия Black Edition). А даже если множитель не свободный, в большинстве случаев можно добиться 5 ГГц даже на младших моделях с низким множителем. Единственное что огорчает – низкий разгон памяти. Встроенный контроллер памяти не способен работать на частотах 2000 МГц и выше. Даже разгон памяти до частот 1800…1900 МГц и то не всегда возможен. Остается надеяться, что разгон памяти будет улучшен в будущем с выпуском новых степпингов ядра.

Выводы по каждому процессору в отдельности:

- Athlon II X2 245: Дешевый и холодный процессор. Для разгона не требует особо эффективного кулера и не требует сильного поднятия напряжения (номинальное напряжение у него и так достаточно высого – 1.425V). Использует ядро Regor, поэтому о разблокировке ядер придется забыть. Отсутствие L3-кэша частично компенсируется увеличенным вдвое L2-кэшем (1024Kb на каждое ядро). Будет хорошим выбором, в случае если нужно собрать современный компьютер максимально дешево и при этом не планируется покупка дорогой системы охлаждения, но планируется разгон.

- Athlon II X4 620: Этот процессор, в отличии от предыдущего, значительно горячее как в номинале, так и в разгоне. Для нормального разгона требует поднятия напряжения до уровня 1.50V-1.55V, что в свою очередь требует эффективной системы охлаждения. Ядро Propus не содержит отключенных ядер, а L3-кэш у него отсутствует физически, так что и тут любителям "халявы" надеяться не на что. Выбор тех, кому просто нужен недорогой 4-ядерник безо всяких заморочек с разгоном и разблокированием. Купил-поставил-забыл.

- Phenom II X3 705e: Самый интересный процессор из этой троицы. Буква "e" в названии модели указывает на его принадлежность к серии Energy Efficient, что означает пониженный до 65W уровень энергопортебления (сравнимо с энергопотреблением двуядерных Athlon II X2). Достигается это отбором кристаллов, способных работать на пониженном до 1.175V напряжении Vcore. Второстепенные напряжения (CPU_NB, CPU_VDD) у него так же снижены. Как результат – процессор достаточно холодный по сравнению с другими 3 и 4 ядерными моделями. Ядро Heka (3-ядерный вариант Deneb) допускает возможность разблокировки 4 ядра, хотя это и не гарантируется – это ядро вполне может оказаться не рабочим или работающим недостаточно стабильно. Но в случае удачи вы получите полноценный 4-ядерный Deneb, с возможностью хорошего разгона и низким уровнем энергопотребления и тепловыделения.

Администрация сайта ModLabs.net выражает благодарность нашему партнеру, компании AMD за предоставленные на тестирования процессоры.

Обсудить данный материал можно в специальной ветке нашего форума.

Первое знакомство с MSI BIG BANG-FUZION

Рубрика: Процессоры и материнские платыМетки: BIG BANG-FUZION | HYDRA | LUCID | MSI

Дата: 24/03/2010 11:23:48

Сегодня мы хотим вас познакомить с достаточно уникальной материнской платой, которую совсем недавно анонсировала компания MSI. Речь идет о MSI Big Bang-Fusion (чипсет Р55) с чипом Lucid HYDRA 200 на борту. Его применение позволяет впервые в индустрии установить на системную плату и одновременно использовать в 3D видеокарты конкурентов - NVIDIA и AMD.

Напомним, что это возможно благодаря отдельному чипу и соответствующих специальных драйверов, установка которых снимает ряд искуственных ограничений, используемых технологиями мультирендеринга NVIDIA SLI и ATI CrossFire. В итоге на одной материнской плате можно организовать конфигурацию из нескольких видеокарт разного по стоимости класса. В этом случае теоретически предполагается линейный рост итоговой производительности тандема.

Допустимы любые комбинации: AMD+AMD (A-MODE), NVIDIA+NVIDIA(N-MODE), AMD+NVIDIA(X-MODE).

В рамках этого продукта MSI реализовала множество фирменных технологий:

Основные ТТХ платы:

- Системная логика - Intel P55 Express;

- Поддержка процессоров Intel: Core i7-8xx и Core i5-750 (Lynnfield), а также - Core i3/i5 -5xx/6xx (Clarkdale), но без возможности использовать интегрированую графику. И не забудем про единственный пока в модельном ряду Pentium G6950.

- Конструктив сокета - LGA1156;

- Охлаждение - фирменная технология MSI SuperPipe;

- Другие фирменные технологии: энергосбережение - MSI DrMOS, функция APS (Active Phase Switching) и технология авто разгона MSI OC Genie;

- Разъемы памяти – 4х 240-контактных DIMM-слота для размещения до 16 Гб двухканальной оперативной памяти DDR3 с частотой 1066-2133 МГц (в разгоне конечно же).

- Слоты расширения: PCI Express 2.0 x16 – 3 шт. (поддерживается ATI CrossFireX и NVIDIA 3-Way SLI, PCI Express x1 – 2 шт. Слоты PCI – 2 шт. ;

- SATA II – 10 штук , один IDE-коннектор;

- Два гигабитных Ethernet-контроллера;

- Дискретная аудиокарта Quantum Wave Audio Card с поддержкой Creative EAX Advanced HD 5.0 и THX TruStudio PC, обеспечивающая вывод 7.1-канального звука HD Audio;

- Расположенные на задней панели два порта PS/2, два порта eSATA, порт IEEE 1394, восемь портов USB 2.0 и два разъёма RJ-45;

Комплект поставки довольно богат. Сюда входят:

- инструкция пользователя;

- рекламные буклеты с описанием фирменных технологий;

- диск с драйверами для материнской платы, чипа Lucid HYDRA, звуковой платы;

- заглушки на заднюю панель (eSATA, USB, разъемы);

- SATA и IDE кабели;

- звуковая плата QuantumWave;

- дополнительное устройство OC DASHBOARD и кабель к нему;

- коннекторы для щупов мультиметра - для измерения контрольных напряжений.

Очень похвальным моментом хочеться отметить применение производителем надежного и более качественного сокета LOTES. Энтузиасты всего мира уже в страшном сне видят Foxconn`новские сокеты, которые часто "горят синим пламенем" при напряжение ядра даже 1.45 В. Кроме того, обратите внимание на твердотельные конденсаторы Hi-c Cap (полимер с высокой проводимостью) вокруг сокета , что гарантирует стабильность работы на максимальных нагрузках даже при экстремальном разгоне.

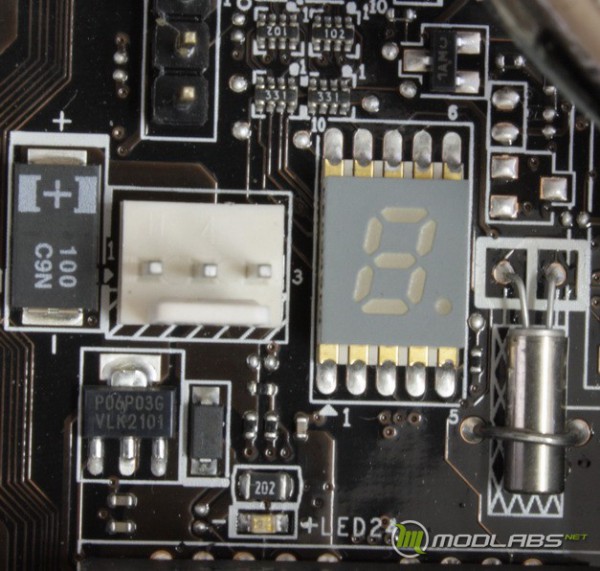

Присутствует на материнской плате и одноразрядный индикатор POST-кодов:

Незаменимо полезная для оверклокеров кнопка обнуления CMOS и кнопка включения автоматического разгона расположены в удобном месте:

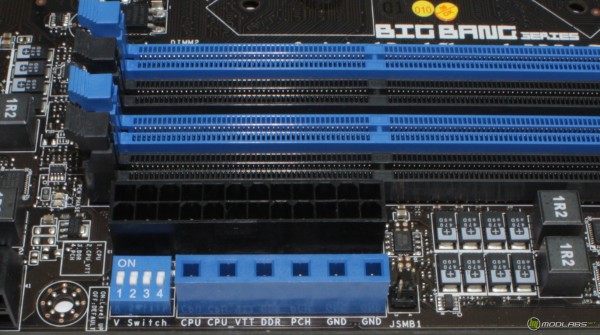

С помощью уже традиционных для оверклокеров Check-Points предоставляется возможность измерения напряжений питания CPU VCORE, VTT, DDR, PCH, а с помощью Switch-переключателя доступно мгновенное переключения на их предельные значения:

Чип OC GENIE управляет фирменной технологией интеллектуального автоматического разгона, что будет весьма полезно для новичков этого дела.

Профессионалам поможет специальная выносная панель OC DASHBOARD для выбора и мониторинга параметров во время разгона системы:

На фото мы видим достаточно массивную систему пассивного охлаждения с фирменной технологией MSI SuperPipe. И в данном случае, в отличии от многих плат на Р55, где громоздкие СО были по большому счету просто украшением, здесь есть что охлаждать: мощная силовая подсистема питания, а также чип Lucid HYDRA, который в 3D греется прилично. В конструкции используются толстые, 8-мм тепловые трубки, поверхность которых увеличена на 56% по сравнению с конкурентами.

Звуковая плата QuantumWave является совместной разработкой компаний THX и Creative. Применение технологии THX TruStudio PC включает пять составляющих за счет которых пользователь может получить наивысшее качество воспроизведения звукового контента в играх, фильмах и при воспроизведение аудио:

- THX TruStudio PC Surround (обеспечивает глубину звука и эффекты окружения);

- THX TruStudio PC Crystalizer (восстановление потерянной информации при пережатии аудио);

- THX TruStudio PC Speaker (виртуальная замена сабвуферу — обеспечение басами);

- THX TruStudio PC Dialog Plus (улучшение воспроизведения голосов в фильмах);

- THX TruStudio PC Smart Volume (нормализация громкости при переходе от трека к треку и в фильмах).

По нашему мнению, данный аудиодаптер по праву может считаться наиболее мощным и качественным, из когда -либо присутствовавших на борту «материнок» или поставляемых в комплекте с ними.

Весьма ценным для оверклокеров является то, что на эту материнскую плату в Сети существует готовый мод, который позволяет обойти cold bug и эксплуатировать процессор при более низких (-110С и ниже) температурах, что поможет покорить вершины разгона Clarйkdale, которые для некоторых инженерных образцов превышали 7 ГГц.

Практическое испытание

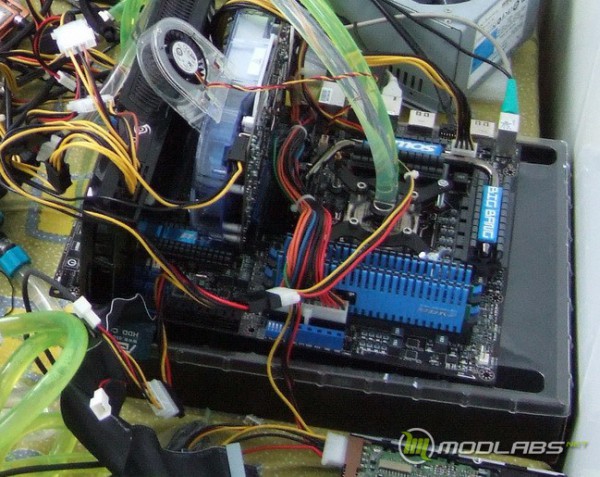

Использовался следующий тестовый стенд:

- CPU - Intel Core i5 660 (Clarkdale)

- MB - MSI Big Bang-Fusion (Р55)

- RAM - 2x1Gb PATRIOT Viper series 1600 MHz 8-8-8-20 1T

- PSU SeaSonic 650W

- Video: LeadTek GeForce 280 GTX 1024 Mb DDR3 + HIS Radeon 5750 1024Mb DDR

- Windows 7 Ultimate.

Загрузившись с одной видеокартой (NVIDIA), проводим сначала установку ее драйверов, затем устанавливаем дополнительное ПО – Lucid Hydra 200 Driver. После перезагрузки драйвер сообщит вам, что не желает работать в single-GPU конфигурации(выскочит диалоговое окно с ошибкой).

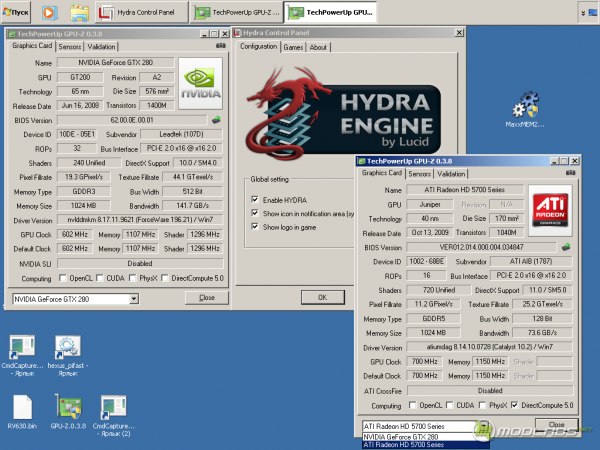

Устанавливаем видеоплату Radeon. Загружаем систему. Используя в работе все ту же плату NVIDIA устанавливаем драйвера для ее «конкурента» (а в данном случае получается - соратника). Перезагружаемся. Потрясающе! Совсем как-то необычно видеть следующую картину:

Платы Radeon и GeForce опознаны и работают одновременно в одной системе. Причем, зайдя в RivaTuner можно спокойно переключаться между платами, мониторить их температуры и вольтажи, отдельно разгонять каждую.

Есть правда органичение по использованию серий видеокарт.

Поэтому мы провели короткий блиц-тест нескольких различных комбинаций:

А) GeForce 7600GT + Radeon 2600 XT

Б) Radeon 2600XT + Radeon 5750

В) GeForce 280 + GeForce 7600GT

Г) GeForce 280 + Radeon 5750

Итог: работоспособной оказалась только последняя связка. Старые серии видеоплат не поддерживаются.

Есть и еще некоторые нюансы: Windows XP технологией не поддерживается вообще, а для Vista недоступен X-MODE (AMD+NVIDIA).

Управление ПО Hydra Lucid довольно простое – всего две вкладки. На первой можно непосредственно включать/отключать технологию (то же самое можно делать и через системный трей) и выводить лого технологии в 3D-приложениях. На второй расположен список собственно самих 3D-приложений, для которых совместное ускорение можно использовать. Если необходимого приложения в списке нет – его можно попытаться добавить через соответствующий диалог. Предположим, что данный список прошел тестирование производителем и все что в нем находится и должно гарантировано работать.

К сожалению, материнская плата была у нас весьма короткое время, поэтому целью не стояло полномасштабное игровое тестирование. Мы взяли несколько интересных для энтузиастов приложений и попытались их запустить с активированной технологией. Для тестирования использовались последние версии драйверов Catalyst и ForceWare доступные на момент поступления к нам платы, а также драйвер Hydra Lucid с диска в комплекте.

Резульаты:

AQUAMARK. Запустился, но прирост производительности оказался отрицательным.

3DMark Vantage. После запуска приложение висло через несколько секунд.

3DMark 2006. Запустился. Отличный результат! Прирост во многих тестах составлял до 20 кадров в секунду.

Call of Juarez (кстати была в списке). Запустилась. Отличный результат! При разрешении 1920х1200 (Quality режим ) прирост оказался с 19 fps (single 280 GTX ) до 28 fps!

Вывод: технология работоспособна, производительность масштабируется отлично, однако, необходимо доработать драйвера, чтобы улучшить совместимость с различными приложениями.

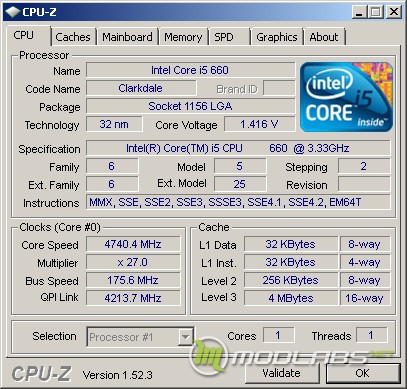

В заключении мы решили проверить насколько хорошо функционирует технология автоматического разгона OC Genie. Послее ее активации наш тестовый процессор стал стабильно работать на следующей частоте:

Кроме того, мы попытались получить максимальую частоту процессора, на которой он будет сохранять стабильность и проходить хотя бы однопоточные легкие тесты. Заменив штатный кулер на водоблок ProModz V3 и подняв Vcore практически до максимально безопасной отметки мы смогли покорить следуюший рубеж (при отключенном HT и одном активном процессорном ядре):

Для разгона использовался OC DASHBOARD – довольно удобный и простой в эксплуатации гаджет.

ИТОГИ: Данная плата действительно революционный поворот для геймерских платформ. Экстремалов обрадует наличие сокета LOTES и мода, отключающего cold bug. Хорошая комплектация, богатое оснащение. Единственный недостаток - необходимо дождаться обновления версии драверов для Lucid HYDRA, исправляющие некоторые недочеты. Цена BIG BANG-FUZION довольно немалая, как для платформы Р55. Однако, учитывая класс платы и ее плюсы считаем, что она полностью справедлива.

MSI BIG BANG-FUZION за применение качественно нового звука для геймеров и уникальной технологии HYDRA ENGINE получает от редакции ModLabs.net награду "Revolutionary Technology".

Редакция ModLabs.net выражает благодарность украинскому представительству компании MSI за предоставленную на обзор материнскую плату.

Обсудить данную новинку предлагаю в специальной ветке нашего Форума

![]() Процессор Intel Core i5 661 – первый из новой серии, основанной на архитектуре ядра Clarkdale, и относится он к среднему классу текущей линейки процессоров Intel. Core i5 661 представляет собой двухъядерный чип, построенный по нормам 32-нм технологического процесса и сочетающий в одной упаковке как центральный, так и графический процессор, при этом последний произведен по нормам 45-нм техпроцесса. В целом новые чипы будут иметь номера моделей вида Core i5 6xx и Core i3 5xx.

Процессор Intel Core i5 661 – первый из новой серии, основанной на архитектуре ядра Clarkdale, и относится он к среднему классу текущей линейки процессоров Intel. Core i5 661 представляет собой двухъядерный чип, построенный по нормам 32-нм технологического процесса и сочетающий в одной упаковке как центральный, так и графический процессор, при этом последний произведен по нормам 45-нм техпроцесса. В целом новые чипы будут иметь номера моделей вида Core i5 6xx и Core i3 5xx.

Архитектура

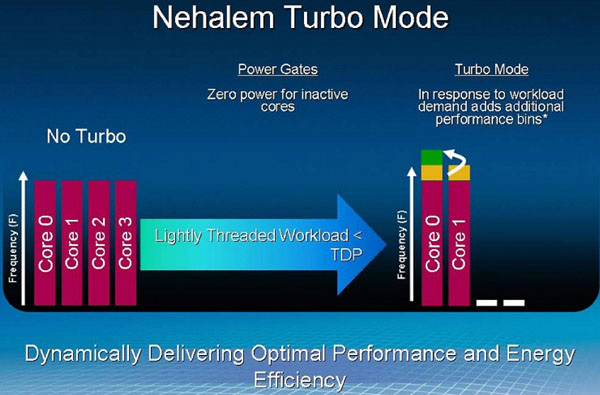

Ключевое отличие между сериями состоит в том, что 600-ые будут оснащены технологией Turbo Boost, в то время, как в 500-ых она будет отсутствовать. Упомянем, что Turbo Boost – это способность процессора разгонять в автоматическом режиме одно или несколько своих ядер в зависимости от текущей загрузки, если же нагрузки нет, соответсвующие ядра будут подвержены «даунклокингу» – в результате у процессора уменьшится энергопотребление и тепловыделение.

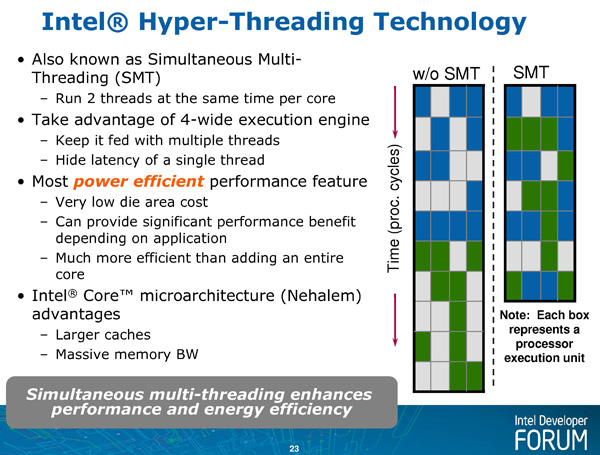

Также архитектура Clarkdale оснащена технологией одновременной многопоточности (Simultaneous Multi-Threading, SMT), которая заставляет каждое ядро работать одновременно в два потока, что увеличивает скорость многопоточных приложений и многозадачности. По существу, операционная система видит двухъядерный процессор как четырехъядерный, что приводит к увеличению производительности, хотя на практике четырехъядерные чипы, разумеется, будут быстрее.

По сути, линейка процессоров Clarkdale пришла на смену прошлому поколению Core 2, несмотря на это, чипы Core 2 и различные процессоры под брендом Pentium еще продаются в магазинах и некоторое время не уйдут с рынка, поэтому в таблицы с результатами тестов для ясности были помещены процессоры прошлого поколения.

Таблица 1 с характеристиками процессоров серии Core i7/i5/i3 (кликабельно)

Примечателен еще тот факт, что процессоры Bloomfield требуют отдельный сокет LGA1366 и чипсет, тем самым они отгорожены в секторе high-end продуктов, цена которых превышает 500$ за материнскую плату с процессором. Остальные процессоры работают с сокетом LGA1156, таким образом, Core i5 661 и другие чипы Clarkdale уже работают на материнских платах с чипсетом P55, хотя в некоторых случаях, может потребоваться обновление BIOS.

Таблица 2 с характеристиками процессоров серии Core i7/i5/i3 (кликабельно)

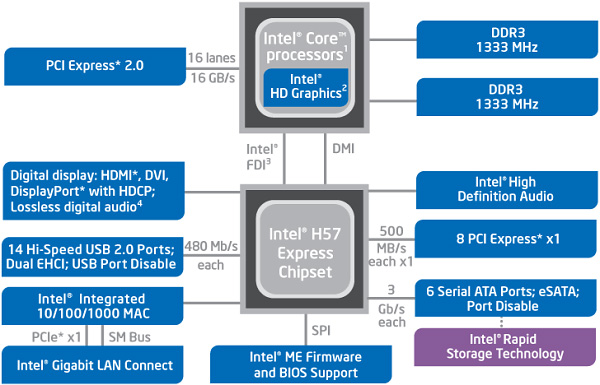

Если вы решите все же использовать встроенную в процессоры Clarkdale графику, придется купить материнскую плату на базе новых чипсетов H55, H57 или Q57. Они оснащены специальным интерфейсом Flexible Display Interface (FDI), позволяющим выводить графику со встроенного в процессор графического ядра на видео разъем материнской платы, с чем чипсет P55, к сожалению, справиться не может, так как попросту лишен данного интерфейса. Тем временем, чипсет Q57 отличается от H57, только одним – встроенной системой удаленного управления компьютером Intel vPro. Но при этом, в любой комбинации чипсетов P55, H55, H57 или Q57 и процессора Clarkdale, вы сможете установить внешнюю видеокарту вместо графики, интегрированной в процессор.

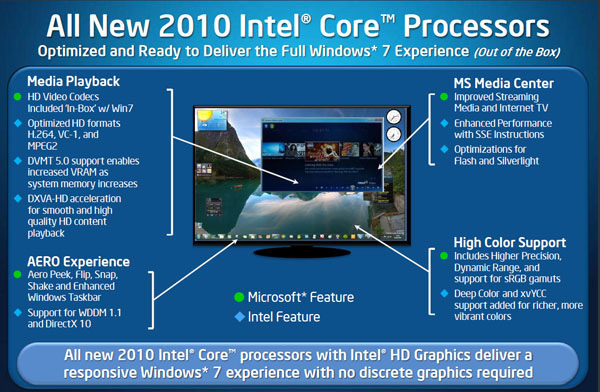

Что касается GPU интегрированного в Clarkdale , здесь используются уже существующие встраиваемые (ранее в чипсеты) решения от Intel под названием GMA HD. Графическое ядро оснащено 10 унифицированными шейдерами, работающими на частоте 733 МГц или 900 МГц и поддерживающими DirectX 10. Такая встроенная графика вряд ли сможет тягаться с подобными решениями от nVidia или AMD, однако ее мощности будет вполне достаточно для большинства тривиальных задач вроде казуальных игр, стратегий, игр прошлых лет или работы с обычной двумерной графикой и офисными приложениями. В качестве приятного бонуса вы получаете технологию Intel ClearVideo HD, предназначенную для аппаратной обработки видео высокой четкости.

Вернемся к самому процессору. Intel Core i5 661 работает на достаточно высокой тактовой частоте 3,33 ГГц, при этом технология Turbo Boost может разогнать его до максимальной частоты 3,6 ГГц. В данном случае прирост от Turbo Boost не так велик, как хотелось бы, особенно в сравнении с Core i5 750 с штатной частотой 2,66 ГГц и максимальной частотой 3,2 ГГц (чуть ли не в два раза большей производительностью, обеспечиваемой Turbo Boost), хотя, низкая разгоняемость Core i5 661 объясняется высокой номинальной частотой. Clarkdale также имеет встроенный в процессор двухканальный контроллер памяти, который способен работать с памятью частотой до 1333 МГц. Процессор оснащен 4 мегабайтами кэша L3, разделенного между двумя ядрами, каждое ядро получает 32 Кб+32 Кб (данные + инструкции) кэша L1, и 256 Кб кэша L2.

Тестирование

Тестирование процессоров LGA1156 производилось на одной и той же тестовой конфигурации основанной на материнской плате Intel DP55KG с чипсетом P55. Методика базировалось на стандартном наборе тестов, имитирующих каждодневные интенсивные задачи вроде редактирования фотографий, кодирования видео и игры в современные игрушки. Для наших тестов мы использовали операционную систему Vista.

Для сравнения в тестирование были включены процессоры Core i7 965, который являлся до недавнего времени самым быстрым процессором от Intel (но был заменен моделью 975, работающей на больших тактовых частотах) и Core i5 750, который является самым дешевым по-настоящему четырехъядерным чипом с архитектурой Nehalem. В тестирование были включены процессоры прошлого поколения, а именно Core 2 (двухъядерный E8500) и четырехъядерный Q9550. В качестве изюминки в тестирование был добавлен процессор от AMD – была выбрана модель Phenom II X4 965, являющаяся топовым чипом AMD и при этом стоящая дешевле Core i5 750 и 661.

Для начала мы решили провести тестирование в однопоточных приложениях, технология Turbo Boost и высокая частота Core i5 661 сделали этот процессор хорошим соперником остальному списку чипов. В тесте на скорость редактирования изображений в Photoshop, Core i5 661 на 4 секунды обогнал только Core i7 965 – чип, который стоит раз в пять дороже обозреваемого процессора. В тесте на кодирование видео Core i5 661 также оказался вторым по производительности, и опять же, уступил он только i7 965, показав меньшие на 4% результаты. В однопоточной версии теста Cinebench наш 661-й и вовсе оказался первым, обогнав даже Core i7 965 на пять процентов.

Ясно, что при переходе к многопоточным тестам Core i5 661 не смог держаться так же хорошо, как прежде. Он оставил далеко позади Core 2 E8500, но при этом уступил процессорам Core i5 750, Core 2 Q9550 и Phenom 965 BE. В многопоточных тестах процессор Core i7 965, со своей способностью просчитывать восемь потоков за раз, показал полностью свои возможности и с большим отрывом обогнал всех конкурентов.

Что же касается энергопотребления, неудивительно видеть, что Core i5 661 потребляет значительно меньше электроэнергии, чем процессоры с большим количеством ядер. Как под нагрузкой, так и в режиме простоя. Интересным был также тот момент с результатами энергопотребления E8500 – в независимости от меньшего количества ядер, процессор потреблял больше энергии, чем Core i5 750. Данный момент отлично подчеркивает усовершенствование в технологическом процессе производства процессоров Clarkdale.

Приятным бонусом от внедрения низкого энергопотребления является увеличенный простор для оверклокинга и, на самом деле. Без особых усилий нам удалось разогнать Core i5 661 на воздухе до частоты 4,05 ГГц, при этом не пришлось повышать напряжение питание выше штатного. Разогнанный процессор улучшил свои результаты в Cinebench с 3967 и 9133 очков до 4442 и 10262 соответственно, 12% – отличный прирост. Впечатляет тот факт, что стоящий примерно столько же 45-нанометровый Core i5 750 также смог достичь частоты 4 ГГц, но при этом он оснащен четырьмя полноценными физическими ядрами. На лицо – факт некоторой конкуренции у Intel между своими же продуктами. Хотя нам кажется, что цена на двухъядерный Core i5 661 все же несколько завышена.

Помимо центрального процессора мы протестировали и встроенное графическое ядро. Для начала мы запустили на нем простую трехмерную игрушку TrackMania Nations, представляющую собой веселые казуальные гонки, хорошо выглядящие на высококлассном оборудовании, и неплохо выглядящие на низкопроизводительных системах. Мы запустили ее при разрешении 1366x768 с четырехкратным анти-алиасингом и четырехкратной анизотропной фильтрацией, получив при этом хороший фреймрейт в 42.6 fps. Затем мы перешли к тестированию в Enemy Territory: Quake Wars, разрешение в данном случае было выставлено на 1280x1024 пикселей, а антиалиасинг и анизотропная фильтрация были отключены. Результат – не совсем впечатляющие 15.30 fps – гараздо ниже порога играбельности. Глядя на низкий фреймрейт в этой игре мы даже не стали запускать ресурсоемкий Crysis, здесь не спасут даже низкое разрешение и низкие графические настройки.

Выводы

Если говорить честно, цена Core i5 661 неоправдано высока, и можно было бы порекомендовать приобрести четырехъядерную альтернативу вроде Core i5 750 (практически по той же цене) или даже AMD Phenom II 965. Как бы то ни было, благодаря своей высокой номинальной тактовой частоте, этот процессор значительно превосходит по производительности последние два процессора в однопоточных задачах и на уровне держится в многопоточных тестах, а также обладает хоть и не бесплатным, но достаточно полезным бонусом - интегрированым графическмим ядром.

Данный материал является переводом англоязычной статьи, оригинальный текст которой находится тут.

Автор: Edward Chester

Платформа AMD Dragon. Разгон с жидким азотом и 6ГГц

Рубрика: Процессоры и материнские платыДата: 04/10/2009 23:13:18

В начале текущего года компания AMD представила новую программно-аппаратную платформу для настольных ПК - AMD Dragon, сочетающую в себе новейшие компоненты производства AMD, способные приблизиться по производительности к решениям Intel. Посмотрим, насколько выносливыми окажутся компоненты и каких частот нам удасться достичь при использовании жидкого азота.

В начале текущего года компания AMD представила новую программно-аппаратную платформу для настольных ПК - AMD Dragon, сочетающую в себе новейшие компоненты производства AMD, способные приблизиться по производительности к решениям Intel. Посмотрим, насколько выносливыми окажутся компоненты и каких частот нам удасться достичь при использовании жидкого азота.

Платформенная технология AMD Dragon состоит из трёх ключевых элементов – процессора, набора логики и графической карты. Её отличительной особенностью является союз из high-end компонентов. Сердцем системы выступает 45-нм процессор Phenom II. Помимо CPU в ее состав входят графические ускорители ATI Radeon HD 4800 и чипсеты AMD 7-й серии.

В рамках соревнования среди российских команд по оверклокингу на платформе AMD: DragonLN2 компания Advanced Micro Devices любезно предоставила пяти ведущим российским командам топовые комплектующие:

- Процессор AMD Phenom II X4 940

- Материнская плата Asus M4A79 Deluxe (AMD 790FX)

- Видеокарта ATI Radeon HD 4870Х2

Описание тестового стенда

Итак, пришло время познакомиться с начинкой тестового стенда, а рассказать, здесь есть о чём. Гвоздём, так сказать, платформы является AMD Phenom II X4 940 Black Edition – флагман AMD для Socket АМ2+ систем.

Данный процессор обладает двумя неоспоримыми преимуществами перед аналогами производства Intel. Во-первых, это наличие свободного множителя при цене в 195$, против 999$ за схожую модель у Intel. Cтоимость входного билета в клуб бескомпромиссного разгона для владельцев Black Edition процессоров AMD ниже более чем в 5 раз. Благодаря этой опции штатный множитель х15 возможно увеличить до х35, перемножив его на номинальное значение частоты шины 200Мгц, получаем ни много ни мало – 7ГГц. Во-вторых, отсутствие так называемого cold bug – невозможность работы процессора при глубоком минусе, решение данной проблемы буквально развязывает руки при экстремальном разгоне. Для экстремального разгона это прекрасный бонус!

Нельзя обойти стороной и один объективный минус – небольшое отставание от конкурирующих решений. В среднем, чтобы AMD Phenom II имел скорость, схожую с архитектурой Intel Core 2, его частота должна быть выше на 100-200Мгц. При сравнение с конкурирующей архитектурой Nehalem проблема обостряется, однако, это уже совсем иная ценовая ниша и напрямую сравнивать их нельзя.

Перейдём ближе к практическим вопросам. Тестовая утилита CPU-Z позволяет подробнее ознакомиться с техническими данными AMD Phenom II X4 940:

Плацдармом для системы выступает материнская плата Asus M4A79 Deluxe, построенная на наборе системной логики AMD 790FX в сочетании с южным мостом SB750 (наличие SB750 позволяет активировать функцию ACC - Advanced Clock Calibration, при помощи которой можно активировать недостающий объём кэш памяти или разблокировать "лишние" ядра у некоторых процессоров AMD).

Компоновка печатной платы не совсем обычная. Наличие четырёх PCI-Express слотов - довольно смелое решение. Возможности платы позволяют создавать сверхскоростные тандемы Quad CrossFire. Данная модель имеет задатки для хорошего разгона, позволяя повышать напряжение на процессоре до 1.9 В и на оперативной памяти – до 2.5 В. Забегая вперёд отмечу, что при глубоком минусе материнская плата работала безупречно, стартуя с первого раза при любой температуре, cold boot bug – отсутствует. Единственное, что стоит отметить, так это непонятное потрескивание одного из элементов платы во время работы в режиме максимального разгона с использованием экстремального охлаждения. Скорее всего, это проблема конкретного экземпляра, так что в минусы мы это записывать не будем.

Наличием на современной плате распаянных кнопок включения и перезагрузки сегодня уже никого не удивить, однако, в нашем случае эти кнопки многофункциональные. Инженеры Asus внедрили крайне полезную опцию для оверклокеров - Turbo Key. Данная технология позволяет изменять частоту процессора "на лету". Благодаря ей можно существенно повысить результат в ряде бенчмарков, например в 3DMark 2006 и 3DMark Vantage, проходя различные тесты на максимально стабильных частотах.

Работает это следующим образом: сперва необходимо установить фирменную утилиту для разгона TurboV, к слову, программа оказалось на редкость удобная и функциональная – наряду с возможностью изменения тактовых частот также присутствует полный перечень напряжений, которые возможно изменять прямо из операционной системы. Используя инструментарий TurboV необходимо создать профиль с желаемыми частотами. Далее нужно установить AI Suite, в состав которого входит необходимая для работы Turbo Key утилита – Q-Button. В итоге, при нажатии на кнопку включения мы загружаем профиль с желаемыми частотами и всё это возможно из оболочки операционной системы за одно мгновение.

На практике выявилась одна неприятная особенность: как оказалось, текущая версия TurboV не позволяет работать с множителем процессора более х20, что автоматически лишает возможности использовать технологию Turbo Key при экстремальном разгоне, где зачастую необходимы множители порядка х30. Будем надеется, в скором времени Asus устранит этот недочет.

Последним ключевым элементом стенда является легендарная видеокарта ATI Radeon HD 4870Х2.

Нам досталась видеокарта от Asus, нереференсного дизайна. Система охлаждения значительно отличается от стандартной СО референс-образца не только внешне, но и качественно.

Что бы не быть голословным, приведу конкретные цифры: при максимальных оборотах вентиляторов, которые, к слову, даже в таком режиме работают заметно тише референса, оба видеоядра прогреваются несущественно благодаря наличию трёх вентиляторов и вертикальной плоскости воздушных потоков. Пиковая же температура во время прохождения 3Dmark 2005 – 63ºС. Хороший результат для топовой видеокарты, а тем более двухчиповой.

Потенциал видеокарты оказался выше среднего. Так, на стандартной системе охлаждения, плата смогла проходить тесты на частотах вплоть до 840-860Мгц (GPU) / 1080-1100Мгц (память) (в зависимости от теста). Для достижения таких частот пришлось сделать программный вольтмод до 1,35В на ядре GPU. К сожалению, дальнейший разгон оказался невозможен из-за срабатывания защит по напряжению (OVP) и току (OCP). Причём они себя проявляли как при повышении напряжения свыше 1.35 В, так и при попытке дальнейшего разгона ядра за счёт снижения температуры – потребляемая мощность возрастала, и как следствие, срабатывала защита. К сожалению, мне не удалось обойти данные защиты и итоговыми частотами оказались 840/1080.

Финальная конфигурация тестового стенда:

- Материнская плата: ASUS M4A79 Deluxe

- Процессор: AMD Phenom II X4 940

- Видеокарта: ASUS ATI Radeon HD 4870Х2

- Оперативная память: Crucial Ballistix Tracer (2 x 1 Гбайт DDR2-800)

- Блок питания: Chieftec 1000W

Разгон под глубоким минусом

Как известно, отрицательные температуры требуют добротной теплоизоляции, а в случае с AMD Phenom II это особенно актуально, так как стакан постоянно наполнен жидким азотом, и его температура стремится к -196º С. С таким раскладом обычной теплоизоляцией обойтись сложно, после нескольких часов конденсат выступает неизбежно. Решить эту проблему возможно благодаря ноу-хау Bostik – BLU TACK.

По сути это не что иное, как заморский пластилин, высокого качества. Материал обладает высокой эластичностью и легко удаляется с текстолита платы. Дабы максимально увеличить срок его использования, необходимо прокладывать между классической теплоизоляцией и бостиком слой мелованной/глянцевой бумаги, но на худой конец сойдёт бумага, в которой поставляется сам BLU TACK.

Хорошая теплоизоляция - залог успеха и как следствие - живое железо после бенч-сессии. За счёт своей эластичности бостиком возможно устранить малейшие щели, например, между сокетом и процессором, в итоге всё пространство около ”камня” оказывается плотно защищено от появления конденсата.

В конечном счёте, благодаря качественной подготовке, по истечении пятичасового марафона с азотом, конденсат отсутствовал, всё работало без сбоев.

Как я уже обмолвился ранее, процессор данной архитектуры имеет уникальное свойство - работать при глубоком минусе. За счёт этого стало возможным наливать полный стакан, которого, к слову, хватало на несколько минут, что довольно много по сравнению с периодичным доливанием небольшой дозы каждые 5-10 секунд на прочих платформах…

Отмечу, что процессор имеет хороший аппетит: так на подбор частот и проход двух тестовых пакетов от Futuremark ушло почти 16 литров жидкого азота – 5 часов непрерывного бенчинга. Всего же на получение финальных результатов в трёх тестах ушло 3 Дьюара СК16 - более 50 литров жидкого азота!

Перейдём от слов к делу. Алгоритм разгона АМ2+ от AMD очень близок к таковому на предыдущей платформе - s939, поэтому ничего кардинально нового нет, единственное, теперь появилась возможность управлять частотой контроллера памяти, встроенного в процессор.

Первые попытки разгона в ОС преподнесли сюрприз, классическая утилита для оверклока SetFSB оказалась незнакома с данной материнской платой. Это первый случай в моей практике. К счастью, компания AMD выпускает крайне функциональную утилиту AMD OverDrive™, инструментарий которой практически не уступает BIOS Setup. Однако, у данной программы есть одна неприятная черта - скорость работы оставляет желать лучшего и при экстремальном разгоне это доставляет неудобства. К слову, фирменная утилита от ASUS TurboV работает даже быстрее SetFSB, если бы не промах с низким пределом по множителю процессора, её можно было считать лучшей в своём классе.

Пришло время осветить самую “эротичную” часть статьи, - результаты в бенчмарках.

В распространенной утилите от CPUID – CPU-Z результат откровенно порадовал, после пары часов тонкой доводки системы удалось снять валидацию на частоте почти в 6.3ГГц:

Результаты прохождения бенчмарков от компании Futuremark оказались поскромнее, во многом это обусловлено работой уже всех четырёх ядер, что в свою очередь порождает нешуточный нагрев.

Итоговый бал в 3DМark 2005 составил 38613 очков

Частоту процессора, возможно, можно было бы поднять ещё выше после снятия крышки и установки монолитного медного стакана с бОльшей теплоёмкостью.

Результат в 3DМark 2006 составил 27995 очков

Итоговый балл рассчитывается по формуле (3DMark05 + 1,3 * 3DMark06 + 6 * CPU-Z) / 3, в нашем случае он составляет 37585 очков.

Резюмируя, можно смело заявить, что у платформы AMD Dragon есть неоспоримые преимущества. Особенно они придутся по вкусу оверклокерам, ведь ранее можно было лишь мечтать о процессоре со свободным множителем за 195$.

Отрадно, что компания AMD выпускает продукты, ориентированные на любителей разгона. Яркий тому пример - семейство процессоров Black Edition и многофункциональная утилита AMD OverDrive™.

Не ударила в грязь лицом и материнская плата, при экстремальном разгоне с проморозкой до -196º С, устройство работало почти безупречно, и это жирный плюс. С разгоном основных элементов проблем также не возникло, плата уверенно разгонялась до 250-270 по шине. Частоту встроенного в процессор контролера памяти при номинальном напряжении удалось поднять с 2ГГц до 2.7ГГц, а при увеличении напряжения на 0.3В до 4ГГц.

Напоследок пару слов о видеокарте. Данная модель сочетает уникальную систему охлаждения, которая с успехом охлаждает два GPU, при этом акустический комфорт практически не страдает.

Обсуждение в форуме ведётся здесь

Три ядра Phenom II X3 против AMD Athlon II X4 620.

Рубрика: Процессоры и материнские платыДата: 16/09/2009 00:38:59

Как говорится в известной русской пословице, "рука руку моет". Эта пословица очень хорошо применима к разным деятелям IT индустрии. И вот почему. Производители программного и аппаратного обеспечения активно взаимодействуют друг с другом для того, чтобы народ, то есть мы с вами, как можно больше и как можно чаще меняли свои железки на что-то более свежее. И каждый раз в результате такой совместной работы маркетологи разных компаний заявляют о нужности и революционности новых технологий. Возникает резонный вопрос: а что же делать тем, кто не хочет или не может платить баснословные деньги за новое топовое железо? Неужели всю жизнь придётся сидеть на "Селеронах" или "Семпронах"? Нет! Не придётся. Компания AMD представила на суд общественности пару своих новых разработок - процессоры AMD Athlon II X4 630 и AMD Athlon II X4 620. Новинки выгодно отличаются от своих "феноменальных" собратьев крайне привлекательной ценой. На примере Athlon II X4 предлагаю разобраться, что мы получаем в итоге от AMD.

Как говорится в известной русской пословице, "рука руку моет". Эта пословица очень хорошо применима к разным деятелям IT индустрии. И вот почему. Производители программного и аппаратного обеспечения активно взаимодействуют друг с другом для того, чтобы народ, то есть мы с вами, как можно больше и как можно чаще меняли свои железки на что-то более свежее. И каждый раз в результате такой совместной работы маркетологи разных компаний заявляют о нужности и революционности новых технологий. Возникает резонный вопрос: а что же делать тем, кто не хочет или не может платить баснословные деньги за новое топовое железо? Неужели всю жизнь придётся сидеть на "Селеронах" или "Семпронах"? Нет! Не придётся. Компания AMD представила на суд общественности пару своих новых разработок - процессоры AMD Athlon II X4 630 и AMD Athlon II X4 620. Новинки выгодно отличаются от своих "феноменальных" собратьев крайне привлекательной ценой. На примере Athlon II X4 предлагаю разобраться, что мы получаем в итоге от AMD.

Прежде всего, давайте посмотрим не только на сам процессор, но и на его технические характеристики в сравнении с другими моделями современных процессоров производства AMD:

| Характеристики | AMD Athlon II X4 620 | AMD Athlon II X4 630 | AMD Phenom II X3 720 Black Edition | AMD Phenom II X4 955 |

| Объём L1 Cache (Инструкции/данные),KB | 4 x 64 | 4 x 64 | 3 x 64 | 4 x 64 |

| Объём L2 Cache,KB | 4 x 512 | 4 x 512 | 3 x 512 | 4 x 512 |

| Объём L3 Cache,MB | - нет - | - нет - | 6 | 6 |

| Заводской коэффициент умножения | 13 | 14 | 14 | 16 |

| Количество активных по умолчанию ядер | 4 | 4 | 3 | 4 |

| Номинальная частота, МГц | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 |

| Поддерживаемые разъёмы | AM2+|AM3 | AM2+|AM3 | AM2+|AM3 | AM2+|AM3 |

Техпроцесс, нм | 45 | 45 | 45 | 45 |

Итак, проанализировав представленную таблицу, попробуем задать вектор данного материала. Поставим перед собой ряд вопросов, ответы на которые помогут сориентироваться при выборе новенького процессора:

- Насколько хорошо новые процессоры разгоняются в сравнении со старшими Phenom? Вопрос, пожалуй, самый актуальный, поскольку на наш взгляд процессор с такой привлекательной ценой (рекомендованная розничная стоимость AMD Athlon II X4 620 находится в районе 120-ти долларовой отметки) ориентирован прежде всего на оверклокеров, а их (то есть вас) хлебом не корми, дай только разогнать.

- Что лучше - 4 недорогих ядра без кэша третьего уровня или 3 чуть более дорогих ядра с кэшем третьего уровня объёмом 6МБ? Исходя из характеристик обоих CPU, однозначный вывод в пользу того или иного решения сделать нельзя. Необходимо внимательно смотреть на результаты тестирования.

Прежде всего, давайте, наконец, познакомимся с самим процессором и тем "железом" которое будет выступать в качестве тестового стенда:

Последняя на момент тестирования версия CPU-Z 1.55.2 опознала процессор и безошибочно показала его технические характеристики. В качестве тестовой платформы использовались следующие компоненты:

- Процессоры: AMD Athlon II X4 620, AMD Phenom II X3 720

- Система охлаждения CPU: ProModz Cooled Silence Extreme Packge.

- Материнская плата: Gigabyte MA-790GP-DS4

- Оперативная память: Kingston HyperX 2x2048MB DDR-2 1066 @ 5-5-5-15

- Видеокарта: AMD Radeon HD 4870 512MB (PowerColor)

- Жёсткий диск: Western Digital Raptor 36GB (SATA, 10 000 об/мин)

- Блок питания: IKONIK Vulcan 1000 Ватт

- Операционная система: Microsoft Windows Vista x64 SP1 Home Basic Edition

Разгон

Когда вы принимаетесь за разгон системы, необходимо помнить, что разогнать "в потолок" один из компонентов системы не достаточно. Максимальный прирост производительности как в 2D, так и в 3D тестах возможен лишь в том случае, если все компоненты системы разогнаны (с умом :)). AMD Athlon II X4 620, в отличии от старших собратьев Phenom II X4 Black Edition имеет заблокированный на повышение коэффициент умножения, а это автоматически вносит целый ряд дополнительных факторов, которые могут помешать успешному разгону системы. Для тех, кто ещё только учится разгонять компьютеры перечислим те факторы, от которых зависит разгон:

- Рабочая температура процессора и других компонентов системы (напямую зависит от систем охлаждения и TDP CPU);

- Рабочее напряжение CPU, RAM, NB/SB материнской платы и т.п. (определяется зможностью BIOS, ПО и рук пользователя)

- Иногда рост частоты одного из компонентов системы зависит от способности к разгону другого компонента (например, отсутствие понижающих делителей на память может ограничить разгон CPU в случае, если "оперативка" не может покорить более высокую частоту)

Обратим ваше внимание на третий пункт в нашем списке. Успешный разгон и максимальные результаты с процессором AMD Athlon II X4 620 можно получить лишь в том случае, если ваша материнская плата хорошо разгоняется по шине и оперативная память хорошо масштабируется по частоте (в этом плане использование DDR-3 заметно облегчает задачу).

Начиная практические испытания нового процессора на разгон, мы никак не ожидали, что тестовая материнская плата фактически на пустом месте начнёт вести себя неадекватно. Как мы уже отметили выше, для успешного разгона AMD Athlon II X4 620 необходимо, чтобы "MoBo" позволяла стабильно работать на высоких частотах шины (желательно до 300 МГц). В процессе поиска потолка нашей платы от Gigabyte, после очередной перезагрузки... Открытый стенд стал источником неприятного запаха "палёного железа" и система не запустилась! Максимальная частота, которую удалось покорить до этого происшествия, составила 270 МГц. Слава Богу, что тестирование нового процессора в номинале мы проводили ДО разгона системы. Неприятно, но другого выбора нет. Сегодня мы НЕ покажем результаты разгона новенького бюджетного четырёхъядерника от AMD. Тем не менее, мы постараемся дополнить этот материал тестами этого процессора на другой материнской плате, которая плюс ко всему будет работать с памятью DDR-3. Именно на ней и будет проводиться повторный разгон CPU.

Раз с разгоном ничего путнего сегодня не вышло, посмотрим что же получилось в номинале. Перходим к оценке результатов тестирования AMD Athlon II X4 620.

EVEREST Ultimate Версия 5.0

| Процессор | Memory Read | Memory Write | Memory Copy | Memory Latency | CPU Queen | CPU PhotoVorxx | CPU Zlib | FPU Julia | FPU Mandel | FPU SinJulia | |

AMD Athlon II X4 620 | 8315 | 6875 | 9698 | 51.3 | 16181 | 19654 | 69005 | 7003 | 43987 | 2274 | |

| AMD Phenom II X3 720 | 7958 | 6584 | 9610 | 53.2 | 13286 | 16805 | 56034 | 5657 | 3615 | 1829 |

Судя по полученным данным, Phenom II X3 проиграл в этом тесте битву. Дополнительный объём кэш-памяти третьего уровня "испортил" результаты работы в тестах подсистемы памяти, в остальных же тестах AMD Athlon II X4 620 повёл в счёте благодаря "лишнему" ядру. 1:0 в пользу новичка :)

Super Pi 1M

| Процессор | Результат, сек |

| AMD Athlon II X4 620 | 29.601 |

| AMD Phenom II X3 720 | 24.731 |

Поскольку Super Pi однопоточный тест, наличие четвёртого ядра внутри AMD Athlon II X4 62 никак не влияет на итоговый балл. А вот Phenom II X3 720 вовсю использует козырь в виде кэш-памяти третьего уровня объёмом 6Мб и на 200 МГц более высокую номинальную частоту.

WinRAR 3.90 x64

| Процессор | Результат. Мб/с |

| AMD Athlon II X4 620 | 1784 |

| AMD Phenom II X3 720 | 2013 |

WinRAR, в отличии от синтетического Super Pi, является приложением самым что ни на есть "реальным". В последних версиях этого архиватора реализована не только поддержка многопоточности, но и поддержка набора команд x86-64. Судя по результатам, наличие дополнительного ядра не позволило AMD Athlon II X4 620 обойти Phenom II X3 720 который вырвался вперёд в этом тесте благодаря более высокой частоте ядер и кэш-памяти третьего уровня.

Cinebench R10 x64

| Процессор | Результат в однопоточном режиме, CB | Результат в многопоточном режиме, CB | |

| 2814 | 10034 | |

| AMD Phenom II X3 720 | 3264 | 8648 |

Скорость рендеринга в многопоточном режиме выше у AMD Athlon II X4 620. Более высокая частота и L3-кэш не дают нужного прироста Phenom II X3 720 когда тест активно использует 4 потока. А вот в однопоточном режиме новинка немного уступает процессору Phenom. По правде говоря, победу в этом тесте стоит отдать AMD Athlon II X4 620, поскольку сейчас вряд ли кто-то будет проводить финальный рендеринг на одном ядре.

x264 HD Benchmark

| Процессор | Результат, fps |

| AMD Athlon II X4 620 | 60.01 |

| AMD Phenom II X3 720 | 51.84 |

Кодирование видео - любимое занятие многих киноманов. Тест x264 HD Benchmark активно использует вычислительные способности всех ядер AMD Athlon II X4 620, что позволяет ему обойти своего коллегу Phenom II X3 720. Ещё один тест на счету Athlon II X4.

Подведём итоги

Исходя из полученных результатов, определить однозначного лидера в борьбе Phenom II X3 720 VS AMD Athlon II X4 620 не так просто, пожалуй, даже невозможно. Те приложения, которые могут использовать мощь всех четырех ядер, новый Athlon опережает Phenom II X3 720 даже несмотря на более высокую тактовую частоту и наличие кэш-памяти третьего уровня у последнего.

В тех случаях, когда программа использует 1 или 2 потока, на первый план выходят именно тактовая частота и L3-кэш, как следствие, лидирует Phenom II X3. Любителям компьютерных игр, в случае сомнений при выборе Athlon II X4 или Phenom II X3, мы бы посоветовали выбрать Phenom, остальные могут смело руководствоваться полученными нами данными и делать вывод отталкиваясь от типа используемого ПО.

Редакция modlabs.net благодарит компанию AMD и лично Кирилла Кочеткова за предоставленный на тестирование процессор AMD Athlon II X4 620.

Обсудить материал можно в этой ветке нашего Форума.