Процессоры и материнские платы

Подписаться на эту рубрику по RSS

Что такое экстрим? Нет, не тот экстрим, что в спорте, а тот который у Вас дома, в компьютере. Конечно же, в первую очередь это хороший разгон основных компонентов компьютера, таких как процессор и оперативная память. Видеокарта сама по себе, поэтому её мы в расчёт тут не берём. Что же надо материнской плате для осуществления такого экстрима? Конечно же, современный чипсет, который позволит хорошо разогнать системную шину, поддерживающий нужное количество делителей оперативной памяти и обеспечивающий её работу на высоких частотах. Но ведь это ещё не всё. А как же охлаждение? Ведь именно оно способствует более высоким результатам.

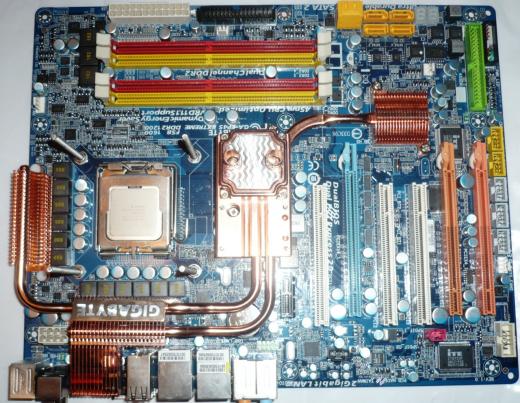

И так, давайте посмотрим, что же нам приготовила Gigabyte. К сожалению, на тест плата попала в оем комплектации, поэтому придётся довольствоваться фотографиями только платы, без её комплектации и коробки.

В целом плата выглядит аккуратно. Да, на северном мосту стоит водоблок, эту конструкцию рассмотрим чуть ниже. Первым делом я сосчитал коннекторы для подключения вентиляторов. Их оказалось вовсе не экстремальное количество, ровным счётом 4. Gigabyte их называет так: 2 system fan; 1разъем питания для вентилятора; 1 разъем для вентилятора CPU. Последние 2 являются 4х пиновыми.

На первый взгляд самым экстремальным оказалось расположение батарейки, в весьма необычном месте и полностью закрыта тепловыми трубками СО платы.

Попытка извлечь батарейку потерпела неудачу, экстрим начинается. Взглянем подробнее на элементы платы.

Плата оснащена 12ти фазной системой питания процессора, что должно при разгоне позволить более стабильно поддерживать его напряжение. Заявлена поддержка шины 1600.

Теперь и для DDR есть свои 2 фазы. Производителем заявлена поддержка DDR2 свыше 1333MHz при прошивке обновлённой версии BIOS.

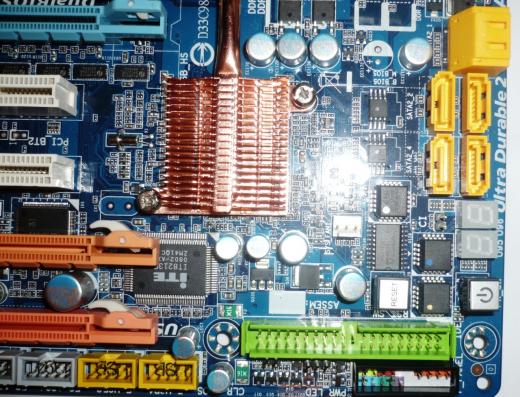

Северный мост так же обзавёлся двумя фазами питания. Как видно, на плате 3 слота PCI Express. Верхний, голубого цвета, полностью соответствует спецификациям PCI Express 2.0, а вот нижние, оранжевые, обеспечивают более низкую пропускную способность. А именно, второй слот (средний) х8, третий (нижний) всего лишь х4, их спецификации подписаны на текстолите. Также присутствуют 1 слот PCI Express x1 и 3 обычных слота PCI. В левом нижнем углу можно увидеть коннектор для подключения СОМ порта, что редкость для современных плат. Так же редкость и 3 порта для подключения IEEE 1394a.

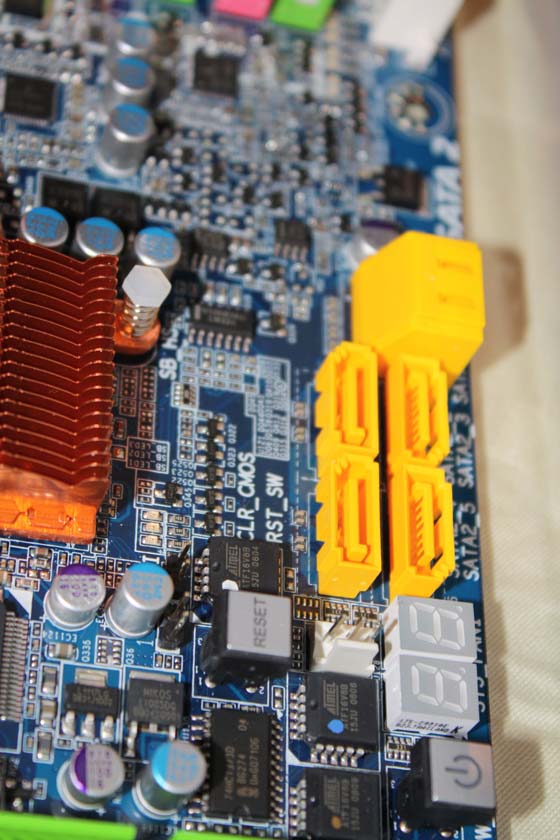

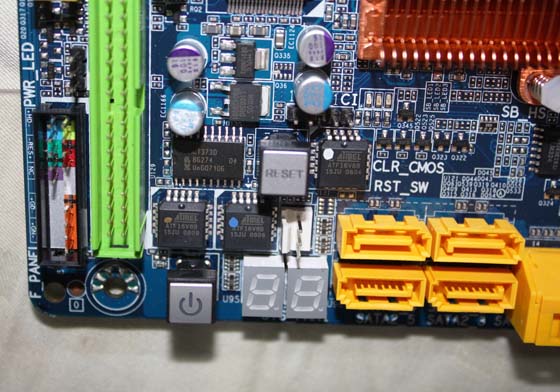

На юге платы почти всё классически. 2 дополнительных порта для подключения 4х каналов USB 2.0, 6 SATA 2 разъемов, 1 IDE. Но есть и нововведения. Плата получила цифровой 7ми сегментный индикатор, называемый Debug LED и долгожданные кнопки Reset и Power, для удобства работы на открытом стенде. Подключение коннекторов передней панели тоже сделано в экстремальном духе. Как видно, часть из них выведена отдельно и окружена пластиковой рамкой, но коннектор PWR LED почему-то туда не попал, он выведен левее, прямо под слотом IDE. Там же скромно ютится CLR CMOS, которую без пристального внимания можно и не разглядеть.

Порадовало, что с обратной стороны платы нету нагромождений от СО как от не безызвестной Crazy Cool, которая частенько мешала устанавливать большие кулеры. Лишь 2 изогнутые планки для крепления СО болтами на северном и южном мостах.

Планки специально изогнуты, чтобы не повредить детали, находящиеся в местах их расположения. На северном мосту можно наблюдать приличное их скопление, на юге же кроме дорожек ничего нет.

И на последок, задняя панель. Как видим, Gigabyte, в отличии от ASUS, не отказалась от использования пары PS/2 разъёмов. Тут 8 портов USB 2.0, 2 Gigabit LAN на Realtek 8111C и выходы звуковой карты на аудиокодеке ALC 889A DTS, с поддержкой высококачественного звука форматов Full Rate Lossless Audio, Blu-ray и HD DVD. Так же есть SPDIF коаксиальный и оптический. Самым интересным тут является кнопка CLR CMOS. Вот теперь всё как надо, возможно и до батарейки дело не дойдёт, и маленькую перемычку искать на ощупь с фонариком не придётся.

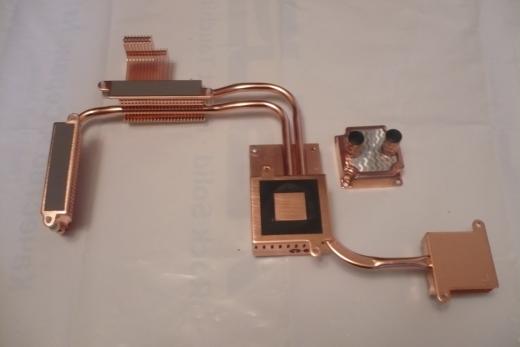

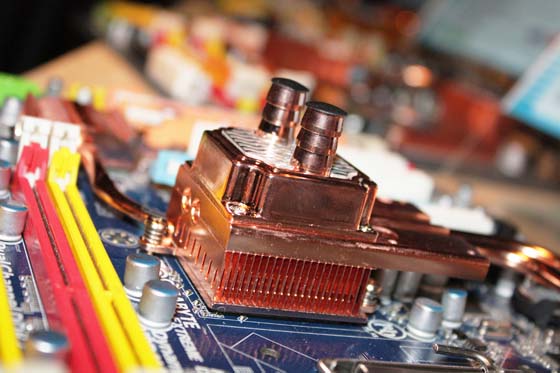

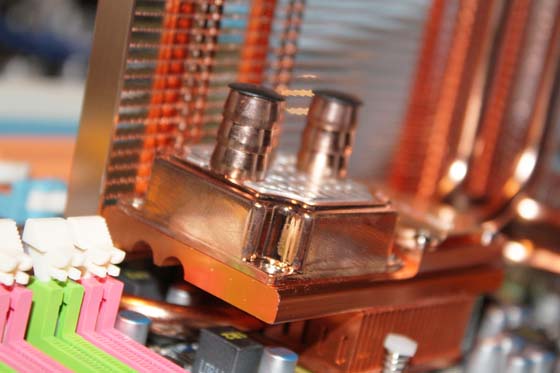

Отдельно хочу рассмотреть СО. Дело в том, что мы не добрались до самой интересной части системы.

Разбирается она очень просто, достаточно открутить 4 болта и выдавить из платы 4 пластиковых защёлки на радиаторах мосфетов. Так же можно видеть, что водоблок тоже снимается. Он весьма прост, никаких внутренних рифлений не имеет. Gigabyte заявляет что СО полностью сделана из меди!

Но, как же быть если у Вас нет системы водяного охлаждения (СВО)? Тут Gigabyte снова предлагает экстрим. Выразилось это в громадном девайсе, под названием Hybrid SILENT-PIPE.

Выглядеть это будет примерно вот так. Придётся попрощаться со слотом PCI Express x1, а батарейка станет ещё недоступнее. Вот это действительно EXTREME! Правда эффективность данной конструкции вызывает некие сомнения - места в корпусе займёт не мало, да и потоки воздуха она точно будет удерживать. На мой взгляд – это перебор!

И так, плату мы рассмотрели, вот какое описание всего этого предлагает производитель на официальном сайте:

- Поддержка многоядерных процессоров Intel® Core™ 2 и 45nm процессоров

- Поддержка Dolby Home Theater®

- Частота системной шины до 1600 МГц

- Память DDR2 1333+ МГц с поддержкой двухканального режима

- 2 PCI-E 2.0 x16 graphic interface plus PCI-E x4 with CrossFireX ™ support for ultimate graphics performance

- Кнопки включения/перезагрузки/обнуления CMOS расположены на плате

- 2-х фазные модули питания северного моста и памяти повышают энергоэффективность платы

- Два гигабитных сетевых адаптера с функцией Teaming

- Аудиокодек ALC 889A DTS, с отношением сигнал-шум 106 дБ и поддержкой высококачественного звука форматов Full Rate Lossless Audio, Blu-ray и HD DVD

- Революционная технология энергосбережения DES Advanced

- 12-фазная система питания процессора позволяет любителям разгона поддерживать стабильную подачу питания на компоненты компьютера и, благодаря этому, значительно повысить его производительность

- Медные радиаторы и тепловые трубки, а так же технология Hybrid Silent-Pipe повышают на 30% эффективность охлаждения платы

- Интегрированные светодиодные индикаторы Debug LED, OV-Alert LED, OC-Alert LED, TMP-Alert LED предоствляют пользователю удобный контроль за состоянием системы

- Поддержка DualBIOS

- Улучшенный аппаратный контроль напряжений предоставляет большие возможности контроля напряжений на основных компонентах, чем ранее (процессор, северный мост, память)

- Максимально свободная зона вокруг процессора для эффективного охлаждения

Характеристики GA-EP45-EXTREME можно посмотреть на оффициальном сайте GIGABYTE

Теперь немного о сегодняшнем тестировании. Конфигурация тестового стенда:

- Материнская плата: Gigabyte GA-EP45-EXTREME

- Процессор: E8600

- Память: Geil DDR2 PC8500 (1066MHz) DIMM CL5 5-5-5-15 Ultra kit

- Видео: Sapphire Radeon HD 4870X2

- Дисковая система: 2x Seagate ST3320620AS 320gb 16mb sata2 RAID0

- Корпус: Thermaltake KandalF VA9000B Series

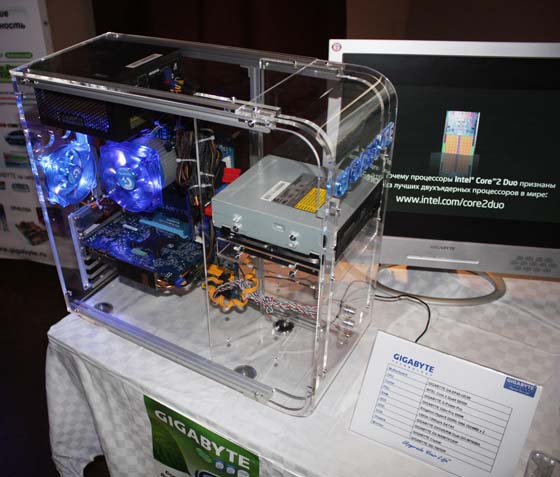

А чтобы всё действительно было экстремально, всё это будет запущено при охлаждении проточною водой с температурой 12-15°С в закрытом стенде. Ниже предлагаю фотографии самого стенда.

Здесь видно, что моя СВО закрыла 3 слота, оставив доступ лишь к нижнему PCI Express x4. Над видеокартой стоит Creative SB Xi-Fi XtremeGamer. Так же остался свободным единственный слот PCI Express x1, благо SILENT-PIPE мне не понадобилась, а других PCI устройств у меня больше нет.

Это нижний правый край платы. Да, да, шлейф IDE частично перекрыл доступ к кнопкам Power и Reset. Если питание включить ещё можно, то нажать Reset можно лишь изловчившись, что при сборке системы в корпусе не особо и надо. А про перемычку CLR CMOS стоит вообще забыть. Чтобы в неё попасть одной лишь ловкости будет мало. Ну да ладно, спасло то, что есть кнопка на задней панели, посмотрим на сколько часто она может понадобиться и дойдёт ли дело до батарейки.

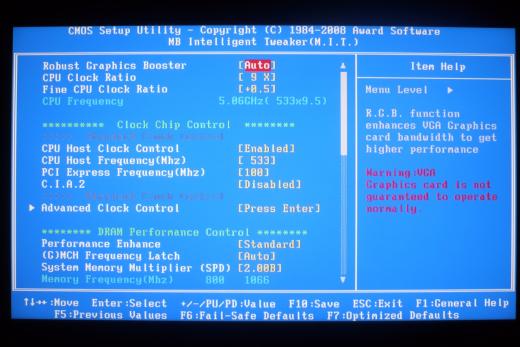

Теперь возможности BIOS. Он основан на привычном для плат Gigabyte коде от Award Software. Вот его главное окно:

Основной пункт настроек (M.I.T) вынесен на первое место, ведь именно туда придётся частенько наведываться экстремальному оверклокеру. Посмотрим, что там есть.

Очень удобно, что плата сразу умеет показывать результирующую частоту процессора и памяти.

R.G.B., C.I.A. 2 и Performance Enhance не для экстремальных энтузиастов, поэтому я не стал тратить время на эти опции, так как когда-то у меня была плата X38-DQ6, на которой я выяснил, что толку от этих опций очень мало. Остановиться хочу на опции (G) MCH Frequency Latch – это опция выбора страпов, там есть возможности в ручном режиме выбрать страпы из 200, 266, 333, 400. Это в свою очередь отразится на System Memory Myltipler (множителе памяти). Млата умеет работать с приличным количеством делителей, которым присвоены соответствующие буквы A, B, C и D. Выбирать страп в ручном режиме вовсе не обязательно, а вот делитель лучше в Auto не оставлять. Как правило, есть 2 или 3 режима на разных делителях, в зависимости от частоты шины, которые будут иметь одинаковую результирующую частоту. Например: сейчас стоит 2.00В, есть такой же на 1066MHz при использовании делителя с буквой D. Дальше уже надо самим проверять, какой делитель производительнее и стабильнее, всё будет зависеть от установленных модулей памяти. Переходим ниже.

Здесь я выделил отдельно раздел Advanced Clock Control. Если его оставить в Auto, то плата сама будет выставлять тайминги памяти. Как видно, тайминги так же можно доверить SPD, но лучше взять их в свои руки. Отдельного внимания заслуживает опция Advanced Timing Control.

Плата изначально идёт с версией BIOS F4, там это меню выглядит по другому, значительно проще. Сейчас вы видите окно, которое так выглядит на последней официальной, на данный момент, версии F8. Изменение отображаемых в верху таймингов не даёт никакого существенного прироста. Параметр Command Rate, так же как и на других платах с чипсетами от Intel, не приносит ничего кроме потери стабильности. А вот ниже мы видим, что есть некие субменю для отдельного управления модулями в каналах А и В.

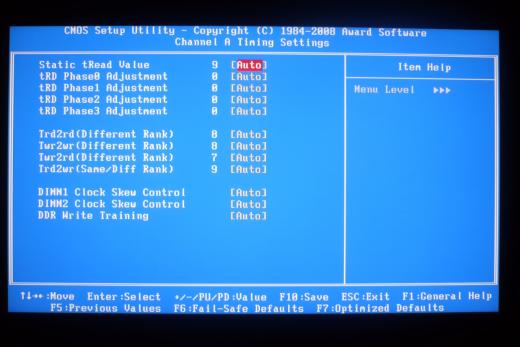

Это самое интересное меню дополнительных таймингов. В принципе, здесь нам надо только один параметр, это Static tRead Value, он отвечает на платах Gigabyte за Performance Level (PL), который в свою очередь и даёт самый больший прирост, при занижении своего значения, на производительность модулей памяти. Те значения, что показаны серым цветом, являются как бы рекомендованными платой, но, как выяснилось, она обманывает. Может и не совсем обманывает, а требует более тонкой настройки напряжений и дополнительных параметров. Так, на пример, если сейчас поставить Static tRead Value ручным режимом в значение 9, то плата не сможет стартовать и будет издавать не слышанные Вами до этого трели спикером (я таких точно не слышал). Мне удалось завести мои модули лишь при значении 10, хотя на плате от Asus, Maximus II Formula, на том же Р45, память работала при 1066MHz и PL6. Но это ещё не всё. До прошивки BIOS до версии F8, плата все-таки брала PL7, хотя, существенной разницы в скорости, при PL10, после прошивки, я не заметил. Тут остаётся небольшая чёрная дыра, которую уже придётся изучать каждому пользователю персонально.

Так же есть возможность тонкой подстройки синхронизации модулей памяти с чипсетом по отдельности. Опция имеет много значений, что занимает невероятно много времени на проверку. Некая полезность в ней несомненно есть, скажется она при достижении предельно высоких частот модулями памяти, но осилить такое сможет далеко не каждый профессионал. DDR Write Training имеет возможности переключения в режимы Auto, Disable и Enable. Разницы в скорости, при её принудительном включении, замечено не было.

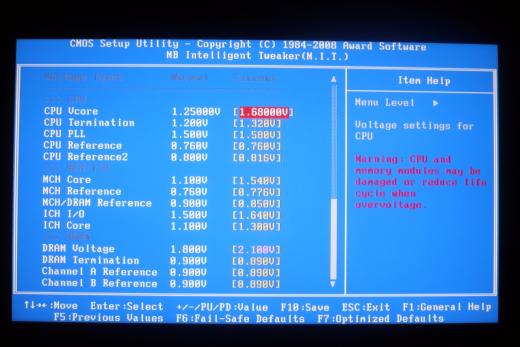

И, непосредственно, последняя часть меню M.I.T. Voltage Control. Как видно, регулировок напряжений предостаточно. Есть только один не весьма приятный нюанс – красных зон на напряжениях нет. Точнее есть, но только на памяти. Возможно, в новых версиях BIOS это поправят. Так же удобно, что значения можно вводить цифрами с клавиатуры. Значений напряжений хватит для очень экстремального разгона, не буду лишний раз их перечислять.

Следующее меню – Standard CMOS Features. Тут я был слегка озадачен. Как видите, у меня тут не видно не одного жёсткого диска (дисков вообще-то 3 + 2 привода, 1 SATA и 1 IDE). Определился только IDE. Это всё после включения RAID. Все SATA устройства почему-то исчезли из меню.

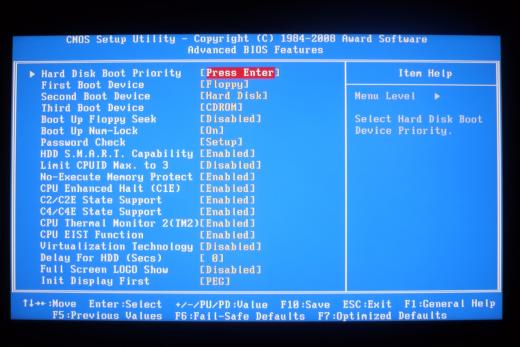

Advanced BIOS Features так же не маловажное меню. Кроме выбора приоритета устройств загрузки тут есть управление энергосберегающими функциями, поддерживающимися платой и данной моделью процессора. Странным образом сюда попала менюшка включения/отключения логотипа при старте.

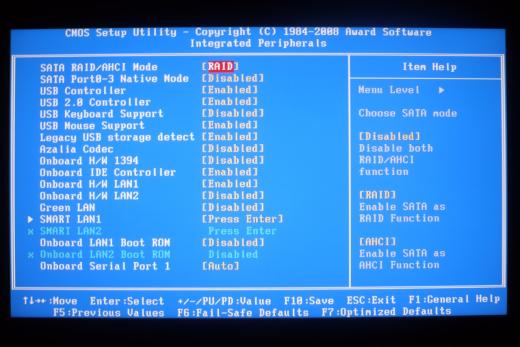

Integrated Peripherals – меню интегрированных устройств платы. Ненужное я отключил.

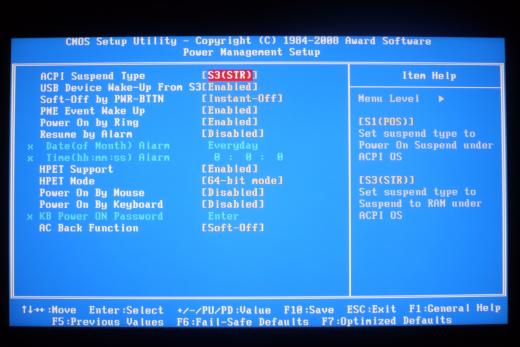

Возможности меню Power Management Setup.

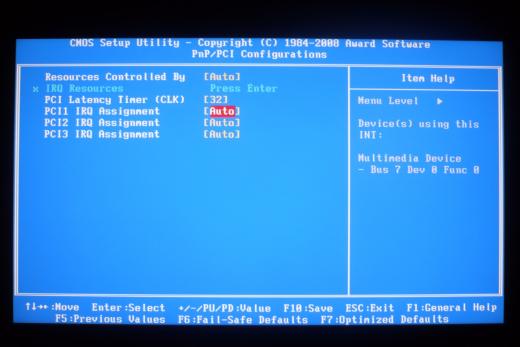

В PnP/PCI Configurations можно в ручном режиме распределить прерывания.

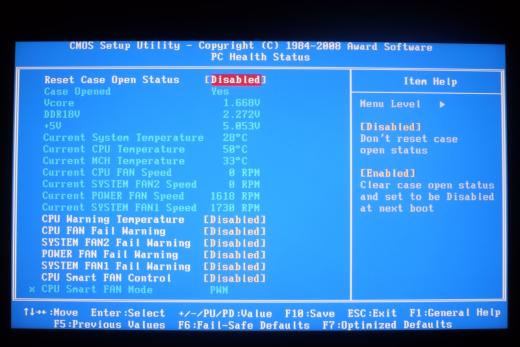

PC Health Status. Меню разочаровало скудностью. Почему-то мало напряжений и температур. В Эвересте 4.60.1500, кстати, увидим ровно столько же. А где же NB, SB, линия 12v, линия 3v?

И, на последок, меню профилей. Их целых 8, что позволяет разгуляться творческой мысли. Для сохранения вызываем меню клавишей F11, для загрузки настроек жмём F12. Всё загружается и сохраняется, в плоть до мелких настроек, без проблем.

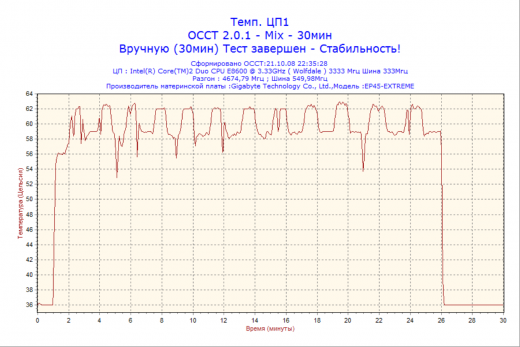

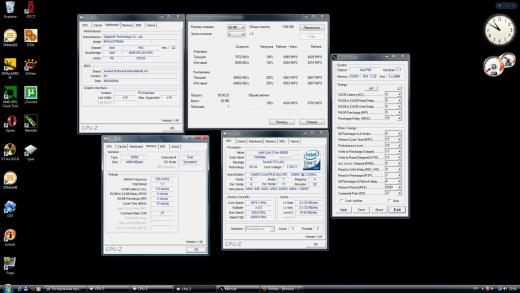

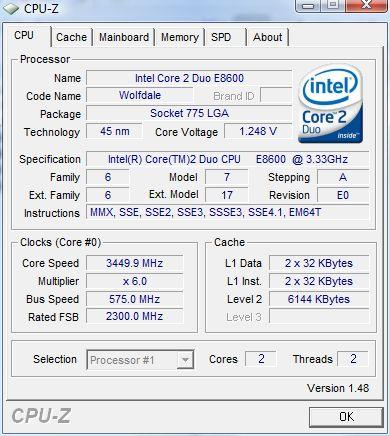

Вот собственно и всё по настройкам, перехожу к практической части, точнее тестам стабильности. Перед тестами я провёл небольшой опрос среди знакомых энтузиастов по поводу предела стабильности процессора Е8600. Мною была поставлена теоретическая задача – пройти стресс-тест на частоте в районе 4700MHz. Вот что из этого получилось.

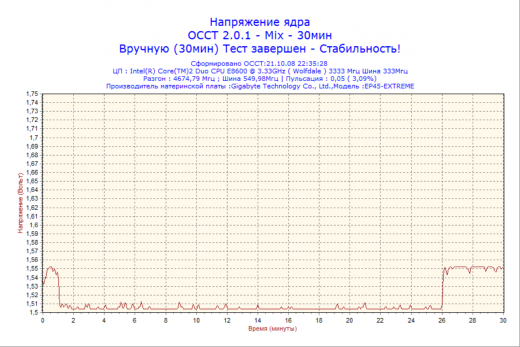

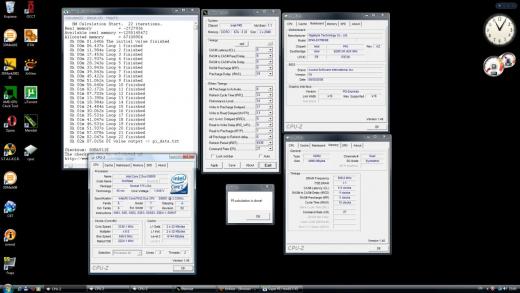

Без лишней суеты получилось вот так. Процессор взял это частоту с третьего раза, пришлось лишь увеличить напряжение до 1.575в. Ниже предлагаю несколько графиков.

Ядра процессора согласно тесту прогревались до 63°С. Графики очень похожи, разброс температур между ядрами у данного экземпляра процессора практически никакой.

А вот зато просадка напряжения, свойственная всем платам Gigabyte, никуда не делась. Судя софтовому мониторингу, выставленные в БИОС 1.575В, определяются программами как 1.55В, а при нагрузке проседают почти до 1.5в. Тем не менее, плата показала стабильность в данном тесте. На личном опыте могу сказать, что бытовые задачи в таком режиме не вызовут проблем.

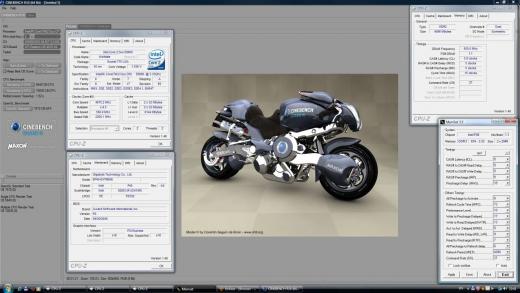

Вот что показывает Эверест при работе с памятью. PL выставлен в значение 10, оно минимальное, с которым плата стартовала.

Если честно, то для такой высокой частоты процессора скорость работы с памятью не радует. Посмотрим, что конфигурация покажет в бенчмарках.

Cinebench 10 x86/x64

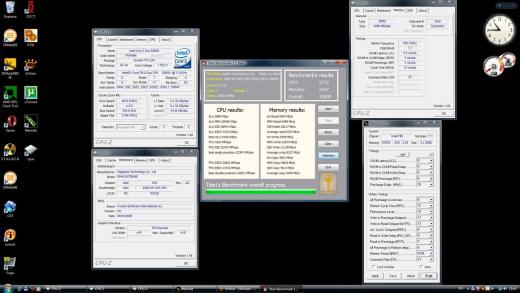

Titan's Benchmark 1.1 Beta

WinRar 3.71

7-Zip 4.58 Beta

Но ведь это «стабильная» работа, так можно и на повседневно оставить, что же плата выдаст на грани стабильности? Для начала была предпринята попытка максимального разгона по FSB. Довольно быстро удалось выяснить, что предел составляет 580MHz по шине с множителем 6. Но предел упёрся не в материнскую плату или процессор, а в модули оперативной памяти. Имеющаяся в наличии память способна работать на частоте всего лишь 1160MHz. Даже попытка выявить лучший одиночный модуль не к чему хорошему не привела. Но это ещё не всё. На следующий день плата в упор отказалась брать взятую ранее шину, даже на сохранённых в профиль настройках. Я уже встречал это ранее в обзорах, но сам столкнулся впервые. Скриншот CPU-Z на частоте шины 580 так больше и не удалось сделать. Было потрачено ещё 2 дня на эксперименты по шине, плата с трудом взяла 575х6.

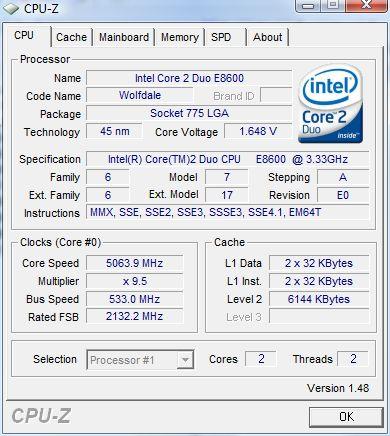

Процессор порадовал больше. Была взята скриншотная частота 5060MHz.

Но и здесь плата дала некий сбой. Потом уже не удавалось загрузиться на этой частоте. Из наблюдений, могу отметить то, что на самом первой версии BIOS F4 плата показала результаты максимального разгона процессора и шины чуть ниже. Так процессор удалось разогнать без труда до 5ГГц, а шина взяла 570х6.

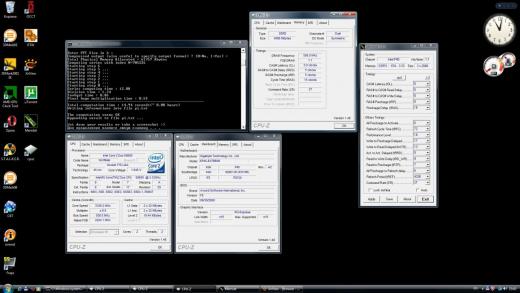

На максимально высоких частотах процессора, шины FSB и памяти были пройдены тесты Super PI 1.5 mod XS 1m и 8m:

PiFast 4.3 x86

Результат в принципе не плох. Я не отключал функции энергосбережения, так как выяснилось, что на стабильность это не влияло.

Ниже известные тестовые пакеты 3DMark. Процессор без проблем смог выдержать все тесты на частоте 5ГГц, видеокарта была разогнана до частот 910/1055. Единственное, это пришлось понизить шину и частоту памяти, потому что в процессорных тестах происходили сбои, но частота процессора осталось неизменной.

3DMark 03 - 104268

3DMark 05 - 32674

3DMark 06 - 23346

3DMark Vantage - 14218

Весьма не плохо. На такой частоте процессора и видеокарты можно играть в игры!

Выводы:

Впечатление от платы осталось весьма двоякое. Дизайн – скромно и со вкусом, но расположение некоторых элементов на плате явно не додумано. Плата радует стабильностью на довольно высоких частотах, причём сильно повышать напряжение на мостах и шине FSB вовсе не надо. Так, все тесты были пройдены при Vfsb 1.2В, Vnb 1.3В, Vsb 1.2В. Но скорость работы с памятью как всегда у GIGABYTE не высока. Нет мониторинга многих напряжений, которых действительно не хватает экстремальным энтузиастам, есть просадка Vcore под нагрузкой. С системой охлаждения все-таки есть перебор, слишком уж она громоздка. Так же не хватает коннекторов для подключения вентиляторов. Настройки работы оперативной памяти слишком объёмны и трудны для освоения, тех, которые были в первой версии BIOS, предостаточно. Вынимать батарейку так и не пришлось, плата после переразгона в большинстве случаев удачно рестартовала сама. Если вдруг что-то не получалось, надо было лишь выключить тумблер питания на БП. Но при переразгоне памяти пришлось пользоваться кнопкой CLR CMOS на задней панели. Иногда бывало плата сама сбрасывала CMOS и время, что конечно же странно. Тут стоит за ранее сохранять профиль настроек. В целом, оценил бы работу платы на твёрдую четвёрку, экстрим в ней есть, правда весьма своеобразный.

Душаков Виталий aka Bougi.

Блиц тестирование ASUS P6T Deluxe и Core i7

Рубрика: Процессоры и материнские платыДата: 05/11/2008 23:50:46

В нашу тестовую лабораторию попала материнская плата Asus P6T Deluxe OC Palm Edition. Основана она на топовом наборе логики от кампании Intel — X58, предназначенном для процессоров поколения Nehalem.

Перед нами ,никем еще, не вскрытая коробка.

Открываем

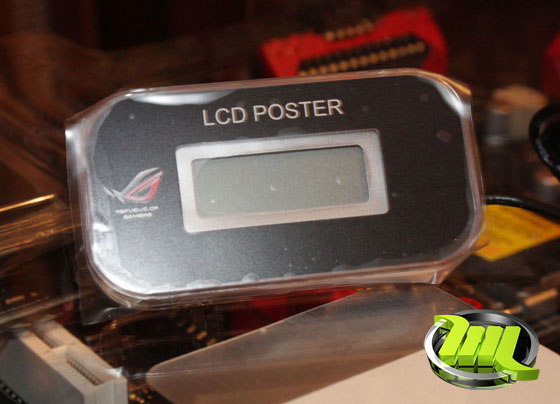

Комлектация. Все стандартно, но есть приятное дополнение в виде дополнительной консоли с экраном, так называемый OC Palm, о возможностях которого чуть ниже. SLI моста, для объединения двух видеокарт NVIDIA в графический массив.

Cтоит отметить наличие SAS — кабелей. Они предназначены для подключения SAS(Serial Attached SCSI) жестких дисков, таких как Seagate Savvio с 15000об/с скоростью вращения шпинделя.

Также в комплектации имеется в наличии SLI мост, для объединения двух видеокарт NVIDIA в графический массив. Вообще X58 это первый настольный чипсет Intel официально поддерживающий NVIDIA SLI в полноскоростном режиме

Поддержка ATI CrossFire осталась неизменна.

Консоль ОС Palm.

С ее помощью ,находясь в Windows, можно изменять и мониторить следующие параметры разгона:

- FSB frequency — частота системной шины

- CPU Voltage — напряжение на центральном процессоре

- DRAM voltage — напряжение оперативной памяти

- QPI/DRAM Core — напряжение контроллера памяти

Изменение частоты FSB

Также можно мониторить основные температуры и Yahoo Widgets, позволяющая подключаться к сервисам Yahoo и просматривать курсы валют, погоду и т.д.

Ставший уже традиционным для топовых матплат Asus – Express Gate. Позволяет без наличия операционной системы выйти в интернет, пообщаться в Skype, просмотреть фотографии, послушать музыку.

Фотографии самой Asus P6T Deluxe

Для удобства использования в качестве открытого стенда, на борту расположены кнопки включения и перезагрузки.

Как вы можете заметить, порт PS/2 наполовину окрашен в зеленый, а на другую половину фиолетовый. Как вы могли правильно подумать, в этот порт можно воткнуть как клавиатуру, так и мышь.

Производитель нас с вами предупреждает, что подавать на память более 1,65в находится вне официальной спецификации, это обусловлено особенностями контроллера памяти, который встроен в процессор. В мировой статистике имеются факты выхода из строя ЦПУ при подаче напряжений на память более 1,8в.

А вот его величество Socket1366 — сокет ближайшего будущего

В качестве питания ЦПУ, трудятся 16+2 фаз.

где 2 фазы выделены в качестве питания контроллера

На борту имеется 2 слота PCI

Верхний черный

Синий и белый слоты

В наличии имеется один слот IDE (через контроллер Marvel), 6 (не считая

Бэкплейт сокета стандартный.

На плате присутствует встроенный мини SSD жесткий диск, эо и есть тот самый Express Gate.

Включаем.

Интересные моменты в настройке BIOS материнской платы на новой платформе. Все настройки по разгону находятся во вкладке Ai Tweaker, впрочем как всегда. Далее переводим Ai Overclock Tuner в режим Manual.

Можно настроить частоту работы контроллера памяти, обычно она имеет значение удвоенное эффективной частоты оперативной памяти. (например у нас память работает на частоте 1600мгц, соответственно частота контроллера памяти процессора будет 3200мгц)

Также ее частоту можно поднять на пару единиц, но для этого надо увеличить QPI/DRAM Core Voltage (например для стабильной работы контроллера памяти на 3600мгц при FSB200, его значение пришлось поднять до 1,5в)

Ну ну ну, вы решили превысить рекомендованное компанией Intel максимально допустимое напряжение на память при котором процессор у вас гарантированно не деградирует?

Тогда BIOS этой матплаты вам это напомнит.

Настройки центрального процессора:

Здесь вы можете включить или выключить виртуализацию, Hyper-Trheading, энергосбережение. Не стоит выключать параметр Hardware Prefetcher, так как он замедляет работу всей системы.

На примере Super Pi 32М я вам покажу разницу включенного и выключенного Hardware Prefetcher Режим 32М был взят по причине что он зависит от связки: процессорное ядро-контроллер памяти-оперативная память.

Enabled — 9мин 09,109сек

Disabled — 9мин 36,016сек

В настройках DRAM Timing Control вы можете настроить тайминги вашей оперативной памяти, также тайминги встроенного контроллера памяти.

Для более удачного разгона памяти, рекомендуется таймиг tRFC выставить более 60, для оперативной памяти основанной на чипах Samsung, Micron D9JNL/D9JNM возможно даже более 72.

Остальные параметры субтаймингов можно смело оставить в режиме Auto.

Можно также настроить множитель шины QPI (Quick path Interconnect)

Ниже приведены значения QPI относительно частоты FSB200mhz

В настройках Onboard Device Configuration можно включить или выключить встроенные в матплату контролеры звука, SAS, 1394, LAN, IDE(Marvell Storage Controller)

Во вкладке Tools вы можете выключить, а возможно и оставить включенной Express Gate. В разделе ASUS O.C. Profile можно сохранить два профиля разгона и назначить им имена.

Ну а теперь несколько тестов на то что эта матплата может.

Стенд:

- Intel Corei7 965 Extreme

- Cooler — BOX

- ASUS P6T Deluxe

- 3*1024mb CSX Diablo 2000 DDR3

- 2*NVIDIA GeForce 9800GX2

- Блок битания — be quite! 1200W Dark Power

- ОС — WinXP SP2 и WinVista SP1 eng

- Драйвер на видео ForceWare 180.14

- Драйвер на чипсет Intel INF Version: 9.1.0.1005

Все тесты были пройдены с применением штатного боксового кулера того что идет в комплект с процессором.

Начнем сражу с очень приятных моментов:

- На данной плате множитель вверх на Extreme версиях процессорах меняется без особого труда (почему то у других плат что я до этого тестировал этого небыло либо работало иногда некорректно)

- У многих плат под платформу Nehalem на сегодняшний день частоты FSB180-185 и выше являются проблемой. Тут же FSB200 стабильные везде выжать очень просто, это будет актуально владельцам процессоров не Extreme версий, где множитель вверх залочен и остается гнать, только повышая FSB

- За счет очень качественного конвертера питания ЦПУ и возможности выключения небольшого падения напряжения(BIOS

-> Ai tweaker -> Load-Line Calibration — Enable ), на процессор для нужной частоты нам можно подавать немного меньше напряжения. - Мне удалось улучшить свой личный рекорд по архивации в WinRAR.

Вы только посмотрите, для работы в WinRAR на процессор достаточно 1,41в

WinRAR — 5870

Тесты Everest 4.60.1540 (самая последняя на данный момент) при тех же параметрах Скорость чтения в 22226мб/с, одна из самых быстрых что я видел в этой жизни, особенно учитывая что у нынешних платформ она очень редко превышает 12000мб/с

SuperPi 32M — 8мин 30,813сек на все тех же параметрах системы

Super Pi 1M — 9,547сек

А теперь давайте сравним Super Pi 32М и 1М полученных на Corei7 и на Core2 Duo 45nm при одинаковой частоте в 4000Мгц (Тесты однопоточные и будет видно сколько выиграет новая архитектура у старой) Режим 1М более точно показывает скорость работы именно ядра процессора в целом и мало зависит от пропускной способности памяти. В обоих прогонах система была настроена на максимальную производительность.

Core2 Duo 45nm SuperPi 32M — 10мин 57.250сек

SuperPi 1M — 11.438сек

Corei7 SuperPi 32M — 9мин 53.500сек

SuperPi 1M — 10.031сек

Ну и наконец на последок самое вкусненькое, а именно хотелось бы показать что если объединить видеокарты NVIDIA не просто в режим SLI, а в Quad SLI. Для этого нам понадобятся две карты GeForce 9800GX2. Прогоним их в 3Dmark 2003, так как именно он покажет максимум от использования 4графических процессоров и минимально зависит от центрального процессора.

3Dmark 2003 — 120203

Введение

Недавно мы опубликовали результаты тестирования новейших процессоров от Intel, в том числе – топовой на сегодня модели с новым ядром Prescott. Основное внимание мы уделили вопросам реальной производительности новых процессоров в штатном и экстремальном режиме, а также разгонному потенциалу, лишь слегка коснувшись значительных изменений в ядре. В этом материале автор исследует именно теоретические основы новой архитектуры, так что два материала прекрасно дополняют друг друга.

Как известно, нет ничего более постоянного, чем изменения в нашем мире. Этот афоризм справедлив и для компьютерной индустрии. Последняя развивается витками, от одной революции к другой, между которыми поддерживается определенное равновесие. Как правило, крупнейшие производители аппаратного обеспечения стараются, чтобы переходные периоды в их продуктах, предназначенные для разных сегментов рынка, не совпадали. Так на рынке мобильных технологий мы пережили революцию Centrino в марте прошлого года, а второе полугодие было полностью посвящено анонсам в серверном сегменте. Рынок настольных процессоров давно уже не переживал революционных изменений, уже более двух лет на рынке держится нынешний процессор компании Intel - Pentium 4, выполненный по архитектуре NetBurst. При этом поддерживался определенный паритет с конкурентом от AMD, который плавно переходил от одного ядра к другому. Эти ядра различались лишь отдельными спецификациями.

Долгое время компания Intel кормила слухами о выходе нового ядра, которое в СМИ уже успели наречь Pentium 5. Выпуск процессора с кодовым названием Prescott переносился сначала с осени 2003 года на декабрь, а затем и вовсе на первый квартал 2004 года.

Линейка процессоров на ядре Prescott была представлена 2 февраля вместе с последним Pentium 4 на ядре Northwood с частотой 3,40 ГГц и Pentium 4 Extreme Edition аналогичной частоты. Ну что ж, посмотрим, стал ли новый Pentium 4 революционным?

Новые технологии или «латание дыр»?

Традиционно, каждый принципиально новый процессор ассоциируется с новым техпроцессом. И действительно, все с нетерпением ожидали появления продуктов, изготовленных по новой технологической норме 90 нм, которые были обещаны компанией еще в 2003 году. И наконец, Prescott, выполненный по техпроцессу 90 нм появился. Каждый новый техпроцесс предполагает увеличение выгодности производства путем получения большего количества кристаллов с одной пластины, уменьшение размеров кристалла вместе с уменьшением его тепловыделения и, наконец, большие частоты работы самих кристаллов. Только вот с проектной нормой 90 нм ситуация оказалась гораздо сложнее.

Во-первых, транзисторы такого размера достаточно сложно производить одинаковыми. При таких размерах и многослойной металлизации возникает несовпадение напыленных и окисленных областей, которые образуют затворы и исток со стоком, в результате чего возникает большой разброс параметров транзисторов. По этой причине все новые процессоры, особенно работающие на больших частотах имеют большой разбор параметров и разное тепловыделение. Именно поэтому сейчас доступны модели с младшими частотами, а модель с частотой 3,40 ГГц практически отсутствует на рынке. И похоже, что в ближайшее время она и не появится в достаточном количестве.

Во-вторых, из-за маленькой длины затвора сложно управлять параметрами транзистора. С одной стороны это улучшает скоростные показатели транзистора (переключение происходит быстрее), но с другой - увеличивает токи утечки транзистора. Это заставляет поднимать напряжение для управления током через затвор для гарантированного переключения транзистора, что в свою очередь увеличивает тепловыделение. Так вот, технология 90 нм неожиданно привела производителей к большим рабочим температурам кристалла. Это и есть одна из главных причин, по которой выпуск нового Prescott постоянно откладывался.

Спецификации Prescott

Итак, новая линейка Prescott, представленная 2 февраля, состоит из моделей с частотами от 2,80 до 3,40E ГГц. Все модели выпущены с частотой шины 800 МГц и для отличия от аналогичных моделей на ядре Northwood маркируются постфиксом E. Кроме того, модель 2,80 также выпущена с шиной 533 МГц и маркируется как 2,80А. Якобы она выпущена потому, что накопилось большое количество кристаллов, выполненных на шине 533 МГц и их нужно было тоже куда-то деть. Поскольку из-за технических особенностей нового кристалла старшие модели практически не доступны, то в качестве высокочастотной модели пока будет использоваться обычный Northwood с частотой 3,40 ГГц, который был выпущен, чтобы прикрыть тылы топовых моделей.

Все представленные модели имеют разъем Socket 478. Используется традиционный корпус FC-mPGA4, который подразумевает расстояние шаг между контактами в 1,27 мм. На данный момент на рынке циркулируют Prescott'ы с тестовыми степпингами А0, В0, С0. Будущий степпинг D0 уже будет иметь другие параметры по питанию и тепловыделению и потребует другого VRM 11.0. Видимо все модели, начиная с 3600 МГц, будут иметь разъем Socket T (Socket LGA 775), который, благодаря большему количеству контактов на обратной стороне и конденсаторов, будет обеспечивать необходимый ток. Таким образом, могут возникнуть проблемы только с моделью 3,40Е, которая, имея старый корпус, особо требовательна к питанию.

Из-за такой дифференциации старших и младших моделей технологи Intel приняли решение использовать гибкую систему параметров TDP (Thermal Design Power). В ее рамках каждой модели, имеющей свою частоту, соответствует свое напряжение питания, потребляемый ток и выделяемая мощность. В соответствии с этой схемой модели 2,80А/Е и 3Е имеют мощность рассеивания 89 Вт, а 3,20Е и 3,40Е - 103 Вт. При такой мощности температура корпуса кристалла TC достигает 73,5 градусов! При этом диапазон напряжений питания ядра по VID колеблется от 1,250 до 1,400 В. Для каждой конкретной модели напряжение питания ядра VCC высчитывается по следующей формуле: VID-ICC(max)*1.45 m?. Соответственно, для этих моделей потребляемый ток ICC колеблется от 78 до 91 А. Естественно, это максимальные величины, которые при работе в многих стандартных приложениях не возникают, но все же заставляют хорошенько призадуматься о надежности охлаждения процессора.

Как обеспечиваются такие токи? Для этого используется 85 ножек питания (VCC) и 179 ножек земли (VSS). Таким образом, из 478 контактов 264 используется для обеспечения соответствия требований кристалла по питанию. Интересно, какие же будут проходить токи через процессор, если он будет иметь 775 выводов, даже учитывая его возможное 64-разрядное расширение?

Таким образом, большая часть изменений вместе с переходом на новый техпроцесс коснулась режимов питания и энергопотребления нового процессора. Prescott содержит 125 млн. транзисторов, при том, что площадь кристалла даже немного уменьшилась и стала 112 мм2. Учитывая, что дополнительная кэш-память второго уровня объемом 512К содержит около 30 млн. транзисторов, то на что тогда пошли еще 40 млн. транзисторов по сравнению с Northwood, который состоит из 55 млн.? Похоже, там много всевозможных улучшений архитектуры. Косвенно резкое увеличение количества транзисторов также наводит на мысли о поддержке 64-битных расширений в процессоре, поддержку технологии аппаратной защиты LaGrande, технологии Vanderpool и шины для связи с кэш-памятью третьего уровня.

Для достижения такой плотности и особенностей микроархитектуры при производстве использовался техпроцесс 90 нм и технология напряженного кремния. Суть этой технологии состоит в том, что кремниевая решетка «растягивается» в подзатворной области для ускорения потока электронов через затвор. Это стало чрезвычайно необходимым для увеличения частоты работы кристаллов, так как бесконтрольное увеличение частоты работы кристалла сказывается почти на всех блоках процессора. Сигнал порой просто не успевает дойти от одного блока до другого. С одной стороны, эта технология не только увеличила скорость переключения самого транзистора, но и передачу информации между блоками. С другой же, она еще больше усилила и так немалые утечки тока в транзисторах, так как электроны стали более свободны, и их движение менее направленно, ими стало труднее управлять.

Помимо технологии напряженного кремния в Prescott появилось большое количество нововведений. Среди них - использование семислойной медной металлизации между транзисторами, применение диэлектрика CDO (Carbon Doped Oxide) с низким диэлектрическим коэффициентом вместо прежнего SIOF в межсоединениях. Этот low-k материал уменьшает паразитные емкости между слоями медных соединений и повышает скорость передачи сигнала. В самом затворе используется силицид никеля вместо силицида кобальта. Использование 193-нм фотолитографии и 300-мм кремниевых пластин позволило получить ячейку кэш-памяти SRAM площадью 1,15 мкм2. Использование 300 мм подложек уже внедрено на 3 фабриках Intel (D1C в Орегоне, F11X в Мексике и F24 в Ирландии) и количество получаемых подложек растет все быстрее.

Так какие же параметры в итоге отличают Prescott от Northwood? Первое, что бросается в глаза - это увеличенный объем кэша данных L1 до 16 КБ и L2 до 1 МБ. Новинка также отличается оптимизированной архитектурой NetBurst, дополнительными буферами, поддержкой SSE3, усовершенствованной технологией Hyper-Threading.

Микроархитектура

Все новые микроархитектурные улучшения позволили сократить задержки передачи сигнала между блоками процессора. Главной особенностью новой архитектуры NetBurst стало удлинение конвейера с 20 до 31 стадии. Конвейер стал длиннее, но сами стадии сократились по времени. Соответственно, изменилось и прохождение инструкций по конвейеру. Увеличение количества стадий позволило поднять тактовую частоту. Также это стало необходимым из-за задействования большего числа блоков и необходимости их развязки по времени выполнения.

Как известно, увеличение стадий конвейера грозит потерями тактов при перезагрузке конвейера в случае неправильного предсказания ветвления. Поэтому, была улучшена схема предсказания ветвлений. Теперь процессор может анализировать возможную длину перехода и наличие цикла, а также распознавать его тип. Кроме того, разработчики решили проанализировать несколько готовых алгоритмов и эффективность их предсказания. Впрочем, это обоюдоострое решение. Регулярные ветвления, которые легко предсказать, будут предсказываться лучше, но случайные ветвления при удлинении конвейера, скорее всего, принесут еще больше ошибок предсказания. Так что эта оптимизация больше зависит от исходного кода и частоты появления в нем случайных переходов. Таким образом, для оптимизации приложений под Prescott, их следует перекомпилировать.

Для усовершенствования архитектуры также было увеличено число всевозможных буферов. Прежде всего, это WC-буферы, которые отвечают за сбрасывание данных в оперативную память при переполнении кэша L2. Их количество пришлось увеличить примерно до 4000, видимо, из-за удвоения кэша L2.

Остальное осталось по-прежнему. Кэш второго уровня связан с буфером TLB 64-битной шиной, а с L1 - 256 битной с пропускной способностью 108 ГБ/с. Вопреки слухам trace-кэш не увеличился: он все также отслеживает 12 тысяч микроопераций. Поскольку каждая микрооперация вовсе не обязательно равна 1 КБ, то было бы некорректно говорить об объеме trace-кэша. Он содержит уже предсказанные с учетом условных переходов инструкции в порядке их поступления на исполнительные блоки и выдает по 3 инструкции за такт. Поскольку количество исполнительных блоков не изменилось, то особого смысла увеличивать trace-кэш нет.

Prescott имеет 2 блока ALU, работающих на удвоенной частоте для простых инструкций, один для сложных, FPU с поддержкой SSE3, блок для сдвиговых операций с плавающей точкой и 2 AGU - вычислительных блока, которые высчитывают адрес хранимых и загружаемых команд. Итого 7 вычислительных блоков.

Зато удалось доработать ALU, которое состоит из 2 блоков, работающих на удвоенной частоте и одного на обычной. Так вот, первые два блока умеют совершать операции только с простыми инструкциями. Операции сдвига естественно считаются сложными операциями и поэтому выполняются на втором блоке с обычной частотой. В Prescott был добавлен специальный блок, который позволяет исполнять функции shift и rotate на «двухскоростном» блоке ALU. Кроме того, ускорена операция целочисленного умножения, которая позволила уменьшить imul latency. Для этого выделен специальный блок в FPU.

Более удачной компоновки ядра по сравнению с Northwood компании Intel удалось достичь за счет применения автоматической трассировки блоков ядра. Теперь ядро немного вытянулось в длину и не имеет четких граней отдельных блоков. Это характерный пример автоматического дизайна ядра, когда соединения между блоками очень хитро переплетаются. Такой метод позволил разместить схожие и работающие одновременно или последовательно блоки разместить вместе, чтобы не было задержки передачи сигнала из одного блока в другой.

Кэш-память

Кэш-память Prescott претерпела достаточно много изменений по сравнению с другими блоками. Кэш-память, как известно, может достаточно сильно влиять на производительность процессора в зависимости от типа исполняемых операций, однако ее увеличение вовсе не обязательно принесет увеличение общей производительности работы процессора. Все зависит от того, насколько приложение оптимизировано под данную структуру и использует кэш, а также от того, помещаются ли различные сегменты программы в кэш целиком или кусками.

Впервые за долгое время, был изменен кэш первого уровня. L1 для данных «разросся» до 16 КБ. Это оказалось весьма кстати, ведь размер исполняемых команд увеличился. L1 уменьшает задержки в работе блока быстрого исполнения благодаря применению новейших технологий доступа. Вместе с увеличением объема увеличилась ассоциативность L1 до 8 каналов (путей). Это усложняет кэш, но позволяет более оптимально его использовать. Для сохранения размера блоков по 2 Кбайта в кэше вместе с удвоением объема следует увеличить и ассоциативность.

Размер L2 также увеличился вдвое и стал равен 1 МБ. В принципе, эта мера может немного поднять общую производительность. При увеличении объема кэш-памяти увеличивается и процент попаданий в кэш, но даже в случае непопадания это приносит не такие уж большие потери. Для некоторых мультимедийных приложений эта мера может поднять производительность до 10-15 % с учетом оптимизации приложений.

«Обратной стороной медали» стало значительное увеличение латентности кэш-памяти при увеличении ее объема. И если латентность L1 выросла незначительно (на единицы тактов), поскольку объем L1 очень мал, то латентность L2 выросла с 7 тактов до 18, при том, что ассоциативность осталась равна 8! В случае, если выборка будет производиться только из L2 (данные будут целиком помещаться в L2), то ее латентность значительно повлияет на производительность, естественно, в худшую сторону.

Одна из причин удвоения объема кэшей - это необходимость согласовать работу удлиненного конвейера с кэш-памятью. Поскольку L1 и L2 синхронны, то для увеличения частоты ее также нужно «поделить» на большее число квадрантов. Немного скрасить значительно увеличившуюся латентность L2 позволяет улучшенная предварительная выборка данных в L1. Теперь блок Prefetch не только выбирает нужную страницу с данными, но и может обновлять страницы памяти в TLB.

Усовершенствования и HT

Помимо всего выше перечисленного, в Prescott была улучшена технология Hyper-Threading. И похоже это удалось компании Intel без огрехов - понижения производительности из-за нововведений быть не может. Зато при должной оптимизации приложений возможен неплохой прирост. Тем более, что предпосылки для этого есть: увеличенная кэш-память второго уровня будет эффективнее снабжать несколько потоков данных, а латентность L2 при много поточности будет не так заметна.

При оптимизации HT были использованы несколько новых инструкций, таких как monitor и mwait. Они позволяют лучше контролировать активные потоки и «усыплять» ненужные. Конвейер Prescott был специально изменен для большего параллелизма. Разработчики ввели понятие асинхронных потоков, которые делятся на главный и виртуальные (вспомогательные). Главный поток выполняется с наибольшим приоритетом, а виртуальные меж собой переключаются и чередуются. Таким образом, можно добиться наибольшего распараллеливания. Кроме того, разработчики добавили несколько межстадийных буферов для оптимизации потоков.

Ну и наконец, кроме всех этих усовершенствований изменилось и управление питанием в новом Prescott. Видимо повлияла общая тенденция конвергенции мобильных и сетевых возможностей в настольные процессоры. В принципе эта новая возможность Prescott очень напоминает Pentium M. Теперь процессор имеет 4 режима пониженного энергопотребления, когда «засыпает» разное количество функций. Первый режим - AutoHALT - это стандартное приостановление работы с экономией энергии на синхронизации всяких служебных сигналов. Для этого традиционно используется SMI (System Management Interrupt). При подаче SMI# процессор входит в режим системного управления SMM. В этом режиме при подаче асинхронного сигнала STPCLK# (не влияет на FSB) процессор может войти в Stop-Grant State - режим, когда приостанавливает тактирование всех блоков процессора сигналом BCLK, кроме самой FSB и APIC, за счет чего экономится энергия. При этом продолжается слежение за FSB и разрешены прерывания. Тем не менее BINIT# (инициализация FSB) не обслуживается, вызовы по шине не способны вывести процессор из режима пониженного энергопотребления, они буферизуются и исполняются по «просыпании» - переходе в режим HALT/Grant Snoop State. В этом режиме может прийти сигнал SLP#, который переводит процессор в «спящее» состояние (Sleep State). В этом режиме разрешены только сигналы SLP и RESET#, и хотя BCLK активен, никакие транзакции, выставления сигналов и слежение за шиной не разрешены. Инициализацию сигнала SLP# для выхода из спящего режима может вызвать только другой асинхронный сигнал на шине.

Для уменьшения шума при охлаждении кулером процессора разработаны новые спецификации теплового профиля. В его рамках был определен параметр Tcasemax для различных уровней рассеивания энергии. Так для мощности рассеивания 2 Вт должна соответствовать температура корпуса - 44°С, а для 104 Вт - 73,5°С. Суть этого метода в том, что был определен новый параметр TCONTROL, опираясь на значение которого можно управлять скоростью вращения вентилятора и, соответственно, влиять на шум, производимый кулером. Данные сообщаются термодиодом на термодатчик, который находится на материнской плате. Если параметр TCASE в пределах спецификаций (от TCONTROL и до TCASEMAX) профиля, то скорость работы вентилятора не отличается от обычной. Если же значение температуры корпуса ниже TCONTROL, то число оборотов вентилятора можно снизить.

Процессоры Pentium 4 всегда славились хорошей защитой от сгорания. Для этого в Prescott используется сигнал THERMTRIP#. Когда он становится активным (температура превышает TCASEMAX на 20 градусов), то VCC убирается. Также был введен новый сигнал PROCHOT#, который позволяет контролировать достижение максимальной рабочей температуры кристаллом процессора. Это значение откалибровано для каждого блока процессора отдельно в зависимости от их мощности рассеивания. Поскольку увеличение температуры всегда связано с увеличением потребления тока, то при большой загрузке процессора в пиковых режимах он может повредить VRM, заставляя его выдавать непредназначенные для того напряжения. Для защиты VRM как раз можно использовать сигнал PROCHOT#. Что отрадно, для удовлетворения новых требований по тепловыделению не потребуется использовать новые системы охлаждения - со своей задачей вполне справляются и старые боксовые кулеры.

Набор команд SSE3

Немаловажной деталью в Prescott стало применение расширенного набора команд SSE3, ранее известного как PNI (Prescott New Instructions). Естественно, преимущества этого набора команд будут очевидны только после перекомпиляции программ под SSE3. Этот набор SIMD-расширений позволяет сразу более удобно оперировать 4 парами операндов, особенно при работе с комплексными числами. Есть команды для преобразования чисел с плавающей точкой с десятичный формат (fisttp), кодирования видео (lddqu), новые команды, предназначенные для обработки графической информации (массивов вершин), а также две инструкции, предназначенные для синхронизации потоков в HT (mwait и monitor). В принципе, все эти команды совместимы с существующим ПО и ОС, но после перекомпиляции этих приложений ожидается 5%-ный прирост производительности. Среди таких приложений - MainConcept, xMPEG, Ligos, Real (RV9), On2 (VP5/VP6), Pegasys TMPGEnc 3.0, Adobe Premier, Pinnacle, Sony DVD Source Creator, Ulead (MediaStudio & Video Studio), Intervideo и другие, использующие кодек DivX 5.1.1, скоро будет перекомпилирован Unreal Tournament II.

Чипсеты

Уже сейчас новый процессор не может пожаловаться на плохую поддержку со стороны чипсетов. Возможно это плюс для нового процессора, что первоначально он вышел с поддержкой уже давно имеющего разъема и унаследовал много особенностей от своего предшественника. Вот чипсеты, которые по своим характеристикам поддерживают Prescott:

- ATI Radeon 9100IGP

- Intel 848P, 865P, 865G, 865PE, 875P

- SiS 655FX, 655TX

- VIA PT800, PT880.

Тем не менее, поддержка чипсетами вовсе не означает, что все существующие материнские платы будут нормально работать с новинкой. Далеко не все производители плат следовали спецификациям Intel по VRM, пытаясь сэкономить то на трехфазных выпрямителях, то используя более дешевые компоненты, за счет чего пиковый ток в 91 A для топовых моделей может просто не выдерживаться. I875 все также остается самым мощным и быстрым. Гарантирована совместимость с платами ASUS P4C800 и P4P800, остальные платы могут «завестись» после обновления BIOS.

В скором будущем планируется выход чипсетов, поддерживающих Prescott нового степпинга. Это Alterwood и Grantsdale с поддержкой памяти DDRII, PCI Express, южного моста ICH6 и системной шины 1066 МГц. В апреле предполагается появление i915.

Революция или эволюция?

Ну что ж, настало время подвести кое-какие итоги и определить, оправдал ли ожидания Prescott. Скоре всего, большинство он разочаровал. Процессор, которому прочили звание процессора нового поколения - Pentium 5 - оказался лишь технологическим развитием старой линейки Northwood. Тем более, что стартовал он на тех же частотах, что и его предшественник, выполненный по техпроцессу 0,13 мкм. Но неужели все так плохо? Нет, на самом же деле, Prescott просто получился очень неоднозначным процессором. Прогрессивная архитектура, новые технологии производства, оптимизированные функциональные блоки, невысокая цена сочетаются с производительностью, примерно равной или даже меньшей, чем у аналога Northwood. В чем же причина такого странного позиционирования новинки?

Все очень просто - практически все особенности Prescott, которые неблагоприятно влияют на его производительность, связаны с одной единственной необходимостью поднимать частоты процессора. Если с «проблемой 90 нанометров» компания достаточно успешно справилась, используя новые разработки и материалы, то для получения больших частот Intel пошла по старому проторенному пути - удлинению конвейера и одновременно увеличению кэш-памяти L2, что и привело к многим отрицательным эффектам. Практически все остальные усовершенствования призваны как-то нивелировать те проблемы, которые принесло данное решение. Так, увеличение кэш-памяти первого уровня вместе с улучшением предвыборки в кэш следует записать в несомненный плюс, а увеличение кэша L2, повлекшее значительный рост его латентности может как негативно сказываться на производительности, так и порой давать некоторый выигрыш. В приложениях, критичных с объему кэш-памяти (вычисления типа Spec, большие базы данных, CAD/CAM-системы), объем будет превалировать над производительностью, а в играх, которые также очень критичны к памяти, содержится большое количество ветвлений, которые мешают хорошей предвыборке в L1 и тормозят из-за латентности L2. В то же время, увеличение L2 стало важным шагом, позволившим поднять эффективность HT. Множественные микроархитектурные улучшения позволяют выигрывать в ряде задач, но реально разница в производительности будет заметна, к сожалению, только после перекомпиляции большинства программ с учетом нового кэша, улучшенного предсказания ветвлений, оптимизированного HT и использования инструкций SSE3. Сейчас же Prescott показывает себя лучше Northwood, к примеру, в приложениях, использующих видеокодирование, 3D-моделирование, а такжев архиваторах. И тут Intel постаралась: уже вышел новый Intel C++ Compiler 8, который предоставит новые возможности по оптимизации процессоров.

Пока же в некоторых мультимедийных приложениях и вычислениях с плавающей точкой прирост производительности может достигать 10-12%, а в некоторых играх - отставание до 5% от Northwood или паритет со старым ядром. Несмотря на все это, можно считать, что новая линейка удалась - наконец, осуществлен переход на новый техпроцесс, создана платформа для интегрирования новых технологий (в Prescott встроена поддержка LaGrande, а может быть и Vanderpool), существующие усовершенствования при должной оптимизации себя проявят, но только в будущем.

Зачем было создавать такой неоднозначный CPU - похоже «для продолжения рода», создания 90-нм плацдарма. Многие ассоциировали переход на новый техпроцесс с новыми горизонтами масштабируемости и разгона новых кристаллов, но здесь пока все не так просто. По собираемой статистике, разгонный потенциал нынешних Prescott (степпинг C0) лишь на 100-200 МГц больше Northwood, 4ГГц на воздушном охлаждении остаются пока несбыточной мечтой. Это означает, что существующее ядро Prescott вовсе не окончательное, а переходное. И служит оно для создания временного запаса для технологов Intel, которые за это время успеют справиться с «детскими болезнями» нового ядра. С переходом на новый разъем LGA775 нас ждет очередная премьера, которая официально не будут такой яркой, как 2 февраля, но в технологическом плане значить будет гораздо больше.

Несмотря на цены, идентичные Northwood, Prescott пока не представляется оптимальной покупкой, в то время как Northwood 3.40С и его "экстремальный" вариант, похоже, останутся лучшими процессорами для Socket 478. Ну а будущее технологий так или иначе за Prescott…

Бывает же так! Берёшь плату в руки и сразу хочется произвести запуск. Не хочется ни разбирать комплектацию, ни заглядывать в инструкцию, а просто взять и нацепить необходимое желео и нажать кнопку питания. Если бы мы так и сделали, то вы бы не читали этот обзор. Придётся преодолеть страсть к немедленным тестам и осуществить работу обозревателя... :( Начнём с комплектации. Глядя на коробку, понимаешь для кого спроектирована эта плата.

Да, господа, для нас с вами, для энтузиастов. Кричащие надписи на коробке бросаются в глаза даже из далека, дескать «новичкам и домохозяйкам вход воспрещён!»

Ах да, чуть не забыл, ещё она расчитана на требовательных игроков, которые каждого «попугая» держат на карандаше.

Открыв коробку, сразу можно увидеть два вложения. Первое — это и есть её величество Rampage Extreme, второе — «свита» в виде шнурков, кулерков и ещё целой кучи аксессуаров. Для начала, пробежимся глазами по «свите». Итак, врач её величества — LCD postcoder, устройство, помогающее отслеживать состояние загрузки платы и выявлять возможные причины проблем. Внешний статус посткодера делает его несколько более практичным, по сравнению с классическими PCI аналогами.

Далее - 3 термопары для мониторинга отдельных участков платы и не только. Несмотря на огромное распространение подобных термодатчиков, в открытой продаже найти их практически нереально. Даже если ваш корпус имеет такие датчики, всё равно запас не помешает.

Для владельцев СВО приятная новость. Универсальные переходники для различных диаметров шлангов. Сделать штуцеры с внутренним диаметром 9,5 мм не позволила конструкция охлаждения, однако, Asus очень изящно вышла из сложившейся ситуации. Инженеры компании не только снабдили переходниками на этот широко распространенный формат шлангов, но и добавили в комплект небольшие отрезки шлангов для удлинения и, дополнительно, хомутики для каждого диаметра шлангов. Т.е. если материнская плата будет стоять в корпусе с уже установленной СВО, то не возникнет никаких препятствий для включения водоблока северного моста в контур. Кстати. По поводу водоблока. Он имеет полую структуру и не создаёт большое гидродинамическое сопротивление. Для процессорных водоблоков данная конструкция не всегда достаточно эффективная, но для чипсетного, её хватает с запасом.

Также, мы встретили стандартный набор шлейфов SATA-II: 6 штук, причём 3 из них имеют Г-образную конструкцию. По одному шлейфу вымирающего IDE и FDD, планка для вывода USB и 1394 на заднюю панель корпуса и переходник питания для SATA интерфейса.

Традиционный роторный вентилятор для установки на мосфеты. Система охлаждения материнской платы имеет достаточную эффетивность, но Asus не стала экономить на мелочах, и включила его в комплект, чтоб было. Для облегчения работы сборщиков и более грамотной организовации расположения кабелей питания внутри корпуса, имеются 7 пластмассовых хомутиков.

Ещё одной приятной вещицей, а точнее вещицами нас порадовала коробочка Accesories Box.

Это дополнительные радиаторы. Если у вас есть желание и потребность в улучшиении теплоотвода, эти бонусы помогу вам.

Прежде чем перейти к описанию самой платы, надо посмотреть на звуковой девайс, идущий в комплекте — Supreme FX X-Fi. Вот он:

Не занимает PCI слотов, в наличии есть цифровые выходы и полный набор аналоговых, поддержка современных технологий обработки звука... Что ещё надо для озвучивания игрушек? Для большинства этого вполне хватит, а тем, кому не хватит, сами знают что купить :)

Внешний осмотр материнской платы.

Если попытаться охарактеризовать это устройство в трёх словах, то на ум приходит лишь это - «шедевр современного искусства».

Система охлаждения платы

Радиаторы выглядят довольно эффектно, кроме того, достойно выполняют свою задачу, а именно, охлаждают все «горячие» компоненты платы. Игольчатая структура способствует увеличению площади рассеиваемой поверхности и повышению продуваемости радиатора. А чёрно-красный окрас напоминает спортивный автомобиль. И эту материнскую плату с ним действительно можно сравнивать. Вся мощь современных технологий и функциональности собрана воедино.

Система тепловых трубок призвана увеличивать скорость переноса тепла и равномерного его распределения по площади радиаторов.

Отдельного внимания заслуживает водоблок на северном мосту. Очень полезная вещь! Дело в том, что материнская плата основана на довольно-таки горячем чипе intel Х48.

Подсистема питания и прочие особенности

16 фазная подсистема питания является гарантом стабильности работы. Мосфеты защищены от перегрева радиаторами. Дроссели залиты, хм, на вид пластик, но в действительности это нечто вроде эпоксидной смолы. Благодаря этому они не начнут свистеть со временем, как это бывает у так называемых «обычных материнских плат» :) Думается нам, в повседневной жизни 16 фаз питания процессору не требуется. И вправду, разве обычные люди используют дома четырёхядерный процессор в разгоне при напряжении 2.0В? Уверяем вас, подобное значение очень велико даже для экстремальных систем охлаждения, вроде азотной. Сухой лёд с подобным реактором однозначно не справится. Тем не менее, перед нами спортивный болид, имеющий немало прыти в запасе. Плата, бесспорно, сможет снабжать подобный реактор стабильным напряжением. В ходе тестирования была замечена возможность материнской платы завышать напряжение на 0,008В во время сильной загрузки ЦП. Можно подумать что это погрешность измерения, но это не так. Подсистема питания настолько качественно продумано, что не просто удерживает требуемое напряжение, Rampage Extreme сама помогает процессору, добавляя ему пищи.

Если говорить о менее значимых, но всё же важных элементах Rampage Extreme, то нельзя не упомянуть о колличестве разъёмов для подключения вентиляторов. Дело в том, что на плате их находится !!! 8 !!! штук (3-pin). Спросите, зачем так много? Можете даже сами ответить: «Про запас» :) Однако,скорее всего, это не единственная причина. Материнка создавалась, так сказать, по максимуму и такое большое количество разъёмов питания необходимо чтобы контролировать обороты вентиляторов, это важно, когда вам предстоит провести серьёзное бенч-мероприятие, тут важны даже мельчайшие детали. Наблюдения, это конечно хорошо, но неплохо бы иметь возможность контролировать скорость вращения крыльчатки не только процессорного кулера, но и других «винтокрылых питомцев». Rampage это может, вот только контролю поддаются 4 устройства, что тоже неплохо. Отдельно стоит отметить наличие кнопок перезагрузки и включения/выключения. В выключенном режиме они периодически подсвечиваются, провоцируя их нажать. Похоже на предстартовый прогрев двигателя суперкара :)

Имеется возможность обнуления BIOS. Соответствующая кнопка вынесена на заднюю панель, чтобы исключить случайное нажатие.

Ладно, на плату посмотрели, теперь посмотрим на таблицу, где собраны все основные данные о начинке:

Пара слов о чипсете

Кстати, о самом чипсете. Мы не берёмся сказать, что intel X48 известен со всех сторон, также мы не можем сказать, что он хуже P45, но зато, мы можем сказать, что инженерам ASUS пришлось приложить немало усилий, чтобы сделать по-настоящему выдающийся продукт. Получилось? Посмотрим.

BIOS и его возможности.

Зайдя в BIOS, тут же осознаёшь: перед тобой высокоточное орудие оверклокера. И дело даже не в огромных функциональных возможностях BIOS данной материнки, и не в вызывающем спортивном дизайне «железа». Всё гораздо проще. C подобным, надо сказать, мы сталкиваемся впервые.... Обычно, зайдя в BIOS, в первом окне предлагают оценить список гибких и жёстких дисководов, приводов оптических дисков, посмотреть на то, кто из них Master, а кто всего лишь Slave .... побаловаться с часами и так далее... Но здесь.... Что бы вы думали мы здесь увидим? Первая же вкладка в BIOS, она же самая для нас главная, Extreme Tweaker! Количество настроек по началу шокирует, но, приглядевшись мы находим знакомые буковки и циферки :) Здесь всё собрано в одном месте, очень удобно и информативно. Некоторые настройки, например, в разделе OC From CPU LEVEL UP, оформлены оригинально... есть 2 режима: Auto и Crazy

На материнской плате представлен весь спектр напряжений, которые нужно контролировать или изменять.

Достаточно вручную выставить основные тайминги, второстепенные выставляются вполне адекватные, исключение составляет tRFC, в режиме Auto этот тайминг сильно завышается даже по меркам бюджетной памяти(скрин с подсчётом суперПи 1м с вкладкой мемсет)

В биосе имелась вкладка Ai Clock Twister для выбора режима работы памяти. Эксперементальный перебор всех этих параметров не выявил существенных различий. Различие в скорости работы памяти между лайт и стронг состаило менее 0,5 %. Имеется возможность отключить режим энергосбережения. Материнская плата имеет 16 фаз питания, и задействовать их все необходимо только при экстремальном разгоне четырёхядерных процессоров.

Также, настройки изобилуют возможностями мониторинга температур и напряжений, а также сохранения и загрузки профилей BIOS и образов BIOS.

Устройство в работе

В этой части статьи мы решили не проводить долгих теоретических вступлений, пусть этим занимаются те, кому по делу нечего сказать. Материнская плата прекрасно работает с современной DDR-3 памятью. Изначально на процессоре Core 2 DUO Е8600 мы выставили 600MHz по шине и память поставили как ДДР3 1800. При таких настройках система успешно загрузилась.

А ведь когда-то, совсем недавно, такие цифры казались просто нереальными... А теперь, даже на воздухе - 12,766 сек в Super Pi

Дальнейший разгон мы решили осуществлять программно, прямо из под Windows. Но дальше 620MHz почему-то уйти не удавалось. Когда была открыта программа CPU-Z на вкладке памяти, показания приятно удивили! Оказывается,тестовая память - Kingston 2*1024 DDR3 PC13000 работали на частоте 2000 при таймингах 7-6-6-18. И ничего сверхъестественного для этого не потребовалось. Просто пришлось выставить на память 1,92В, что незначительно выше разрешённых производителем 1,9В. И повысить напряжение на FSB Termination Voltage до 1,45В, North bridge Voltage до 1,66В, South Bridge 1.66В. Судя по всему, в нынешней версии BIOS (0501) не совсем корректно работают делители памяти, отсюда и невозможность дальнейших манипуляций с частотой шины. Добившись стабильной работы на частоте системной шины 600MHz, ради интереса решили выяснить минимальное напряжение для работы процессора. Хватило всего 1,288В, правда долгую нагрузку при таком напряжении процессор не выдерживал, но это был инженерный образец Е8600, по идее, хуже среднестатистического.

А вот демонстрация полной стабильности платы при умеренном разгоне по шине:

Хорошо глядеть на скриншоты CPU-Z, но ещё лучше посмотреть на ряд тестов из «бенчерского пакета», давайте посмотрим. Безусловно, тестировать плату без разгона абсолютно не интересто, ещё начитаетесь таки обзоров. Мы же предоставим вам данные о быстродействии платы при "народном" разгоне :)

На этой, пожалуй, приятной ноте наш обзор подходит к концу. Безусловно, стоит сделать некоторые выводы, но не нам, а вам. Мы же, возьмём описать все плюсы и минусы Rampage Extreme :

Плюсы:

Богатая комплектация Хорошая разводка и множество удобных решений для профессиональных оверклокеров и бенчеров. Широчайший набор настроек для разгона и тонкой настройки системы Отличный разгонный потенциал Хорошая работа с памятью

Минусы:

Высокий нагрев системы охлаждения, рекомендуем использовать СВО. Недоработки BIOS (ошибка с делителями памяти)

Автор: Владимир Киц, Свадковский Игорь

Редакция ModLabs.net выражает благодарность Саркису Гетемяну aka DeDaL за отдачу на растерзание виновницы данного обзора

Обсуждение материала ведётся тут

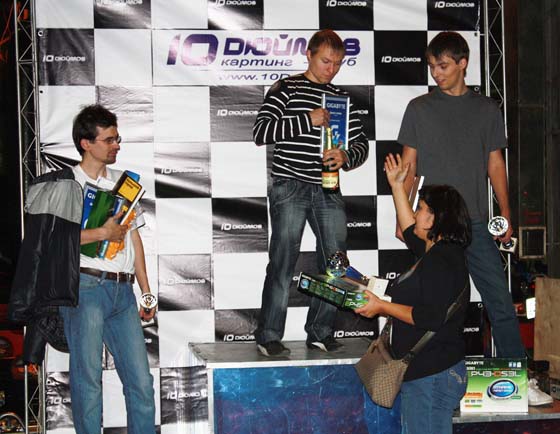

Наверное, стоило бы начать этот материал со слов <24 сентября 2008 в картинг клубе <10 Дюймов> проходил совместный медиа-тренинг компании Gigabyte и компании Intel....>, но нет. Я этого не сделаю :) Какая забавная штука эти презентации и тренинги, как много всего интересного можно почерпнуть всего лишь за один вечер участия. Компания или компании, организаторы как правило собирают вокруг себя огромное количество интересных людей, контактных, энергичных, умных и безусловно способных на анализ полученной информации, а также, способных задать интересные и порой колкие вопросы презентующим. В начале, общение происходит в формальной обстановке, когда нужно грамотно преподнести всю ключевую информацию, от этого зависит то, как в будущем она дойдёт до аудитории, которую собирают вокруг себя приглашённые. Затем следует общение неформальное, так сказать досуг, от качества его организации зависит насколько сильно запомнится событие и насколько комфортно будут чувствовать себя приглашённые. Вот мы и подобрались к сути материала :) Итак, 24 сентября 2008 года в картинг-клубе <10 дюймов> прошёл совместный тренинг, организованный усилиями компаниq GIGABYTE и Intel. Для начала, поговорим об официальной части. Начнём мы по порядку, а именно, с презентации компании GIGABYTE.

Презентация "GIGABYTE - инновации и качество"

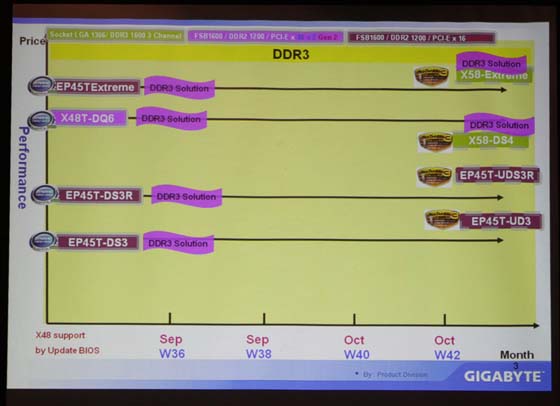

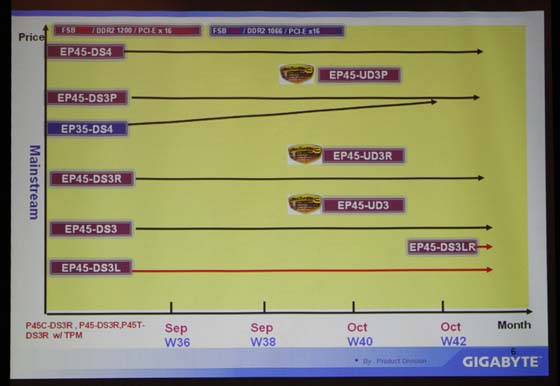

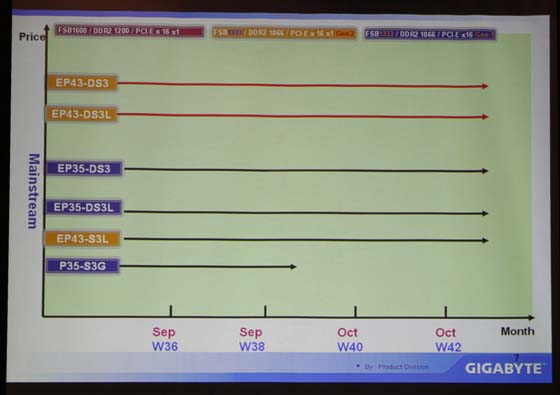

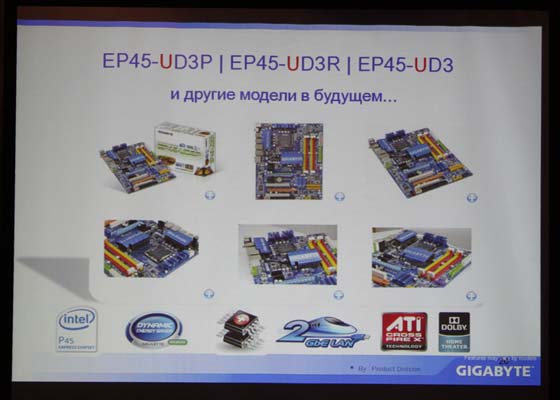

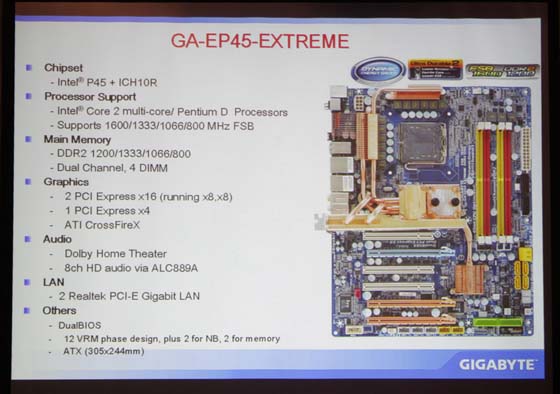

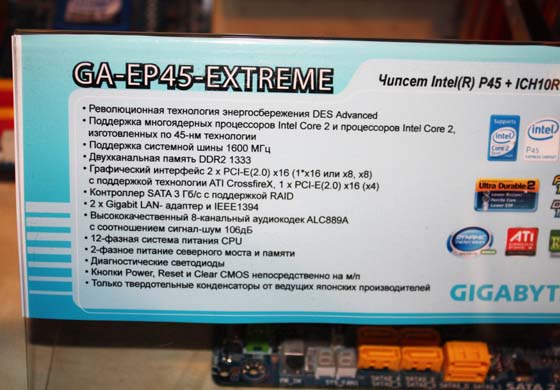

Основные темы доклада были таковы: чипсеты Intel 4-й серии с технологией DES и Ultra Durable 3, видеокарты с технологией Ultra Durable 2. Прежде всего, мы ознакомились со списком уже вышедших решений на базе Intel P45, Intel X48 для DDR-3, среди которых есть и платы, которые позиционируются GIGABYTE, как решения для энтузиастов и оверклокеров. Кроме того, на слайде были представлены будущие новинки, основанные не только на чипах Intel P45, но и на грядущем флагмане от Intel - X58. Соответственно, все эти платы будут изготовлены с применением технологии Ultra Durable 3 и будут поддерживать память DDR-3.

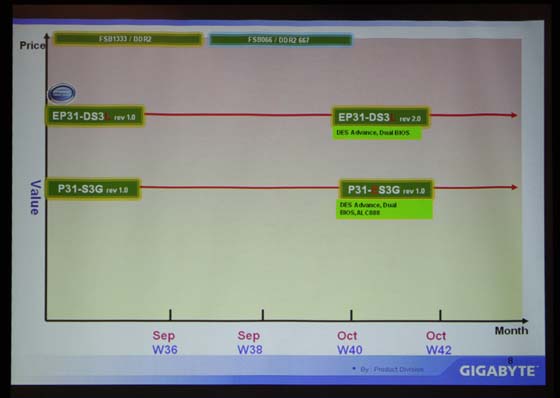

В сегменте решений под DDR-2 тоже есть некоторые подвижки, в том числе и в бюджетной нише.

Чем же так интересная технология Ultra Durable 3 по мнению специалиста по техническому маркетингу компании GIGABYTE? Для начала, нам показали эволюцию в развитии технологии Ultra Durable, первая версия которой была внедрена ещё в 2006-м году.

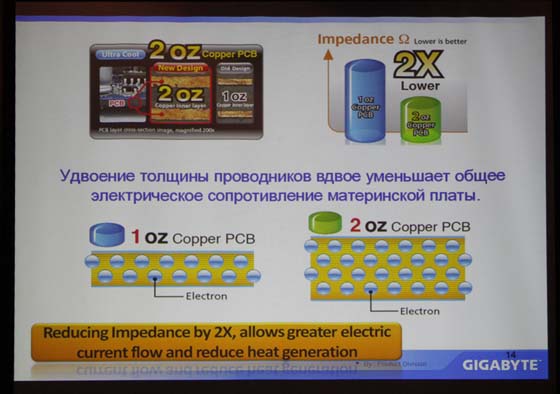

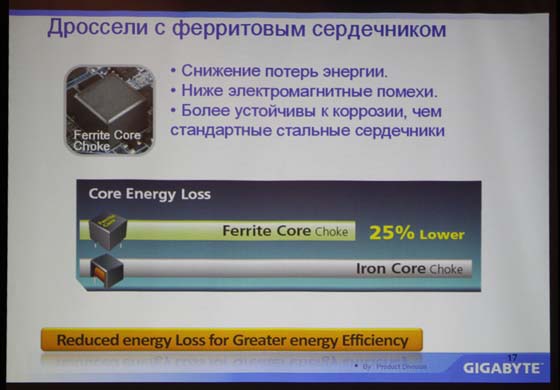

Как заявили представители компании, <Инженерами GIGABYTE была создана первая в отрасли конструкторская разработка системных плат для домашних настольных компьютеров, предусматривающая использование медных слоев толщиной 70 мкм (2 унции/кв.фут) как для слоя питания, так и для слоя заземления системной платы, что обеспечивает существенное снижение рабочей температуры компьютера, повышение энергоэффективности и улучшение стабильности работы системы в условиях разгона>. Эти заявления были проиллюстрированы на следующих слайдах:

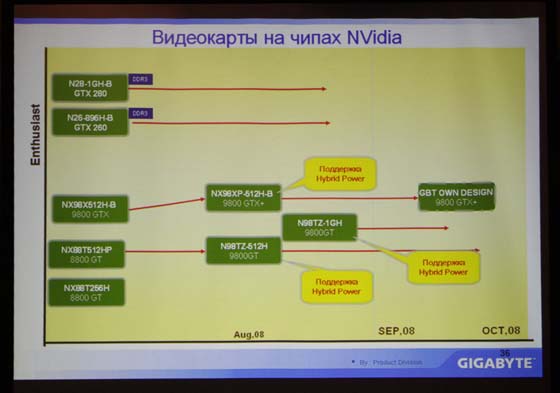

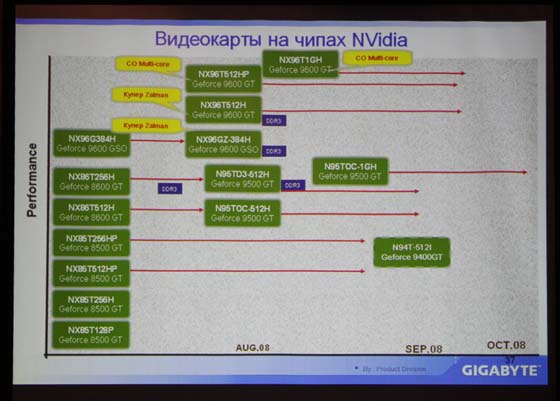

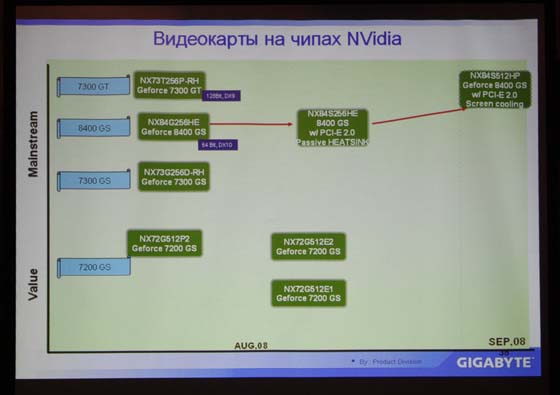

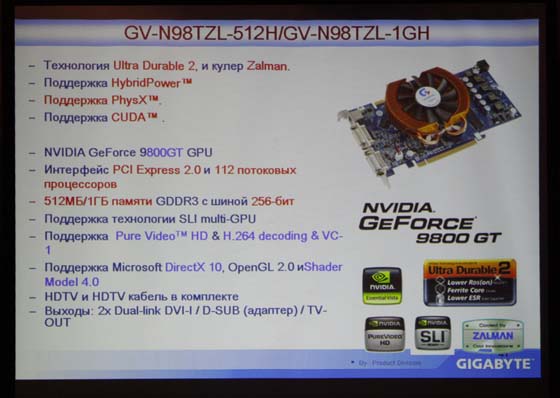

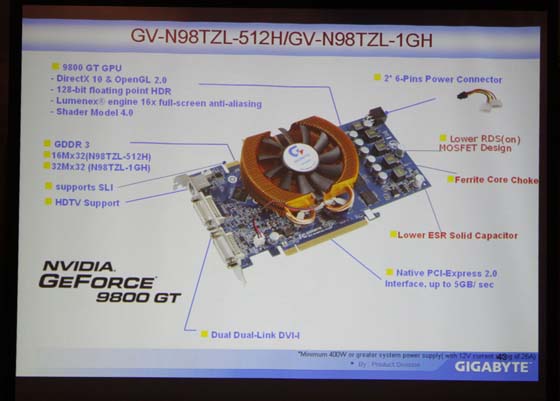

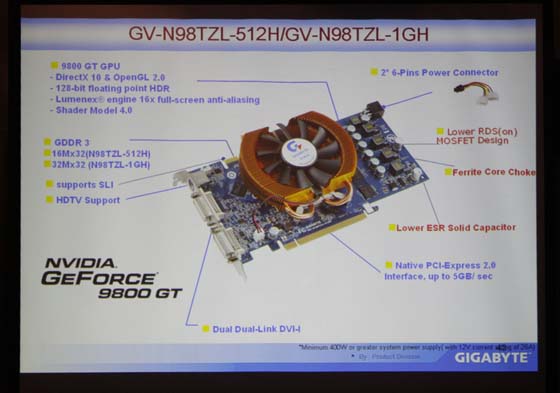

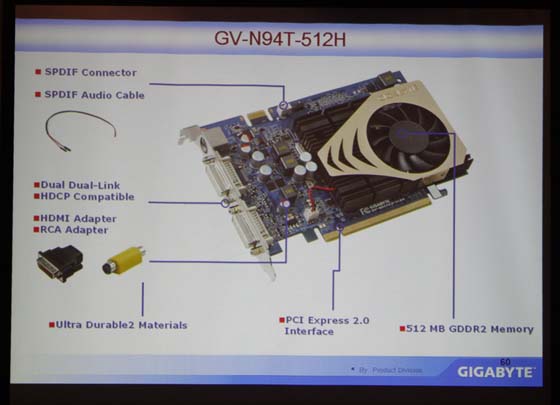

Что тут ещё скажешь? Да, пожалуй, ничего. Остаётся только проверять на практике достоверность полученной информации. Особенно интересно, как внедрение новых технологий повлияет на оверклокерский потенциал плат GIGABYTE. Я надеюсь, нам предоставится возможность самим испробовать новые решения на базе чипов Intel в деле. Кстати, когда зашёл разговор о <цене вопроса>, то есть о том, как отразится использование UD3 на цене продуктов, то ответ был таков: <Как и за всё новое, придётся немного больше заплатить>. Тем не менее, когда решение пойдёт в массовый сегмент рынка, то есть, заполнит ниши среднего ценового диапазона, а также охватит бюджетные разработки, влияние UD3 на цену будет неощутимо, по крайней мере, мы на это надеемся. Кроме материнских плат, на презентации, существенная доля внимания была прикована к графическим ускорителям. Как и следовало ожидать, линейка NVIDIA нескольких поколений практически полностью покрыта компанией GIGABYTE. Встречаются модели с нестандартной системой охлаждения производства ZALMAN и повышенными на заводе частотами, а также, по обещанию представителей компании свет увидят карточки _не_референсного дизайна.

Как и всегда, целесообразность собственных модификаций со стороны производителя будет оценена лишь при практическом осмотре,и вновь я выражаю надежду,что в наши руки попадёт парочка таких экземпляров и мы сможем ответить на вопрос <Брать или не брать>:) Тут хотелось бы сделать небольшое лирическое отступление. Дело в том, что в моих руках есть несколько не референсных карт на базе чипов NVIDIA, которые сделала GIGABYTE. Первое решение на базе уже давно устаревшего NVIDIA GeForce 5950 Ultra, а второе - это двухголовый монстр на базе двух чипов NVIDIA 6800GT.... C первым получилось всё довольно удачно. На стандартной СО и с дополнительным обдувом удалось пройти 3DMark 01 и 3DMark 03 на частотах ядра, близких к 600МГц, что для очень горячего ядра NVIDIA GF FX 5950U - очень неплохо. Ну а вторая плата, когда удалось найти совместимую материнскую плату, взяла частоты 6800Ultra (2 чипа на одной PCB!) причём без артефактов :) Что будет с новыми не референсами - покажет время, но хочется верить, что модификации окажут исключительно позитивное воздействие, иначе не стали бы городить огород :) После окончания презентации последовали вопросы со стороны достопочтенной публики. Мне тоже довелось обмолвится парой слов с докладчиком. Вопросы, в основном, касались систем охлаждения южного и северного мостов материнских плат, а также охлаждения подсистемы питания MB. С чего вдруг наше внимание было так сильно приковано к СО? Ответ на этот вопрос даст вот этот слайд:

Многие производители уже давно облачили свои материнские платы в <гидру> из тепловых трубок и радиаторов. Продемонстрированные решения также не являются исключением из правил

Массивный медный радиатор, система тепловых трубок и возможность подключения систем водяного охлаждения - очень неплохо. Правда у некоторых возникли сомнения относительно целесообразности использования радиатора таких размеров и из пары вопросов родилась целая дискуссия, в ходе которой каждая из сторон выяснила для себя, я надеюсь, всё необходимое.

Ну а что же достопочтенная компания Intel? А Intel представила нам презентацию под названием

<Настоящее и будущее платформы Intel>

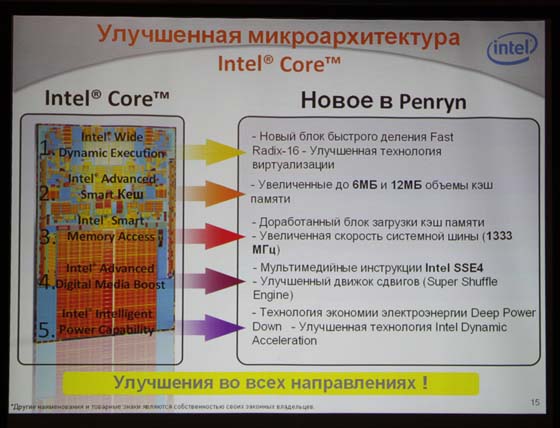

С микроархитектурой Intel Core компания сделала огромный прорыв на рынке процессорных технологий. Первые модели основанные на прогрессивной архитектуре официально увидели свет ещё в 2006-ом году, практически сразу после официального анонса этих процессоров стало ясно, что конкуренту придётся ой как не сладко. В то же время компания заявила о выборе новой стратегии, которая на русском звучит как <ТИК-ТАК>. Это означает, что временные интервалы в производстве новых процессоров будут разбиты на <ТИКи> и <ТАКи>, которые будут ознаменовывать либо переход на принципиально новую архитектуру, либо модернизацию существующей.

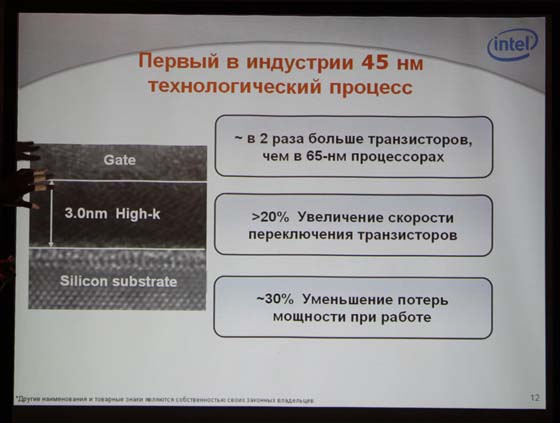

Согласно этой сАмой стратегии, компания Intel вместе с переходом на новый технологический процесс, выпустила процессоры с кодовым именем PENRYN (Пенрин) Далее, всех заставили вспомнить школьную физику и вместе с тем, ту её часть, которая говорит о принципах работы транзисторов. Так вот, нужно это было для того, чтобы дать понять всем окружающим что дал переход на 45нм техпроцесc и почему так хорош материал Гафний :)

А вот это интересно.... Ядро Penryn в сравнении с обычной канцелярской скрепкой...

Хочу отметить, что новое ядро получилось крайне удачным. И это утверждение не голословно. Посмотрите на статистику HWBot или OverDrive, результаты говорят сами за себя. Высокие рабочие частоты, холодный нрав и отличная производительность, то, что мы наблюдаем сейчас при работе этих CPU от Intel.

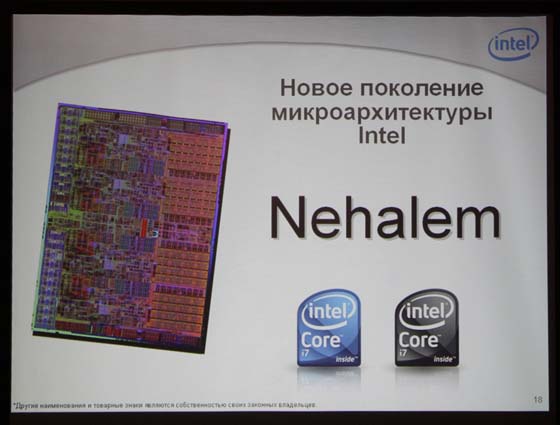

К сожалению для нас, но к счастью для Intel конкурент в лице AMD просто не в силах предоставить бенчерам и оверклокерам никакой разумной альтернативы.. Всё это конечно хорошо, но продукты вышли, каждый может сам попробовать их так сказать <на зуб>, а вот как быть с вещами, о которых все слышали, но никто не видел вживую? Да, да... я о пресловутом Nehalem. Возможно, вы уже знаете о чём пойдёт речь далее, но всё ж, велика вероятность, что некоторые моменты будут новы.

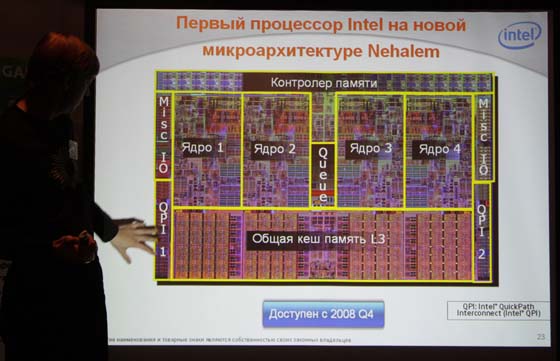

Intel Nehalem - новая микропроцессорная архитектура от Intel, которую очень многие ждали и продолжают ждать. В описании пойдём от общего к частному. Начнём с того, что для Intel новый процессор представляет своего рода конструктор, при помощи которого компания может создавать решения как для рынка домашних ПК, так и для рынка серверного.

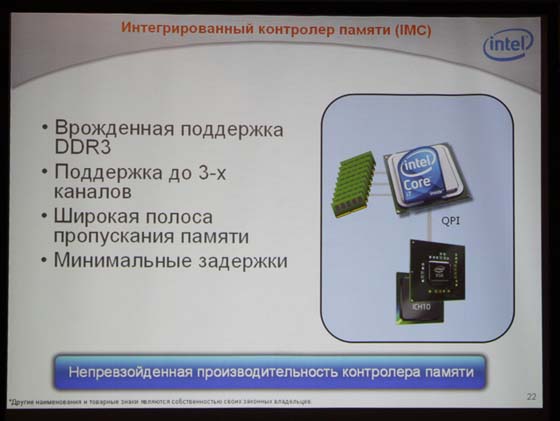

Интегрированный контроллер памяти (может быть задействовано до трёх каналов) позволит расширить одно из <узких> мест в нынешних решениях Intel, а именно, поднять пропускную способность подсистемы памяти и уменьшить задержки при обращении к данным.

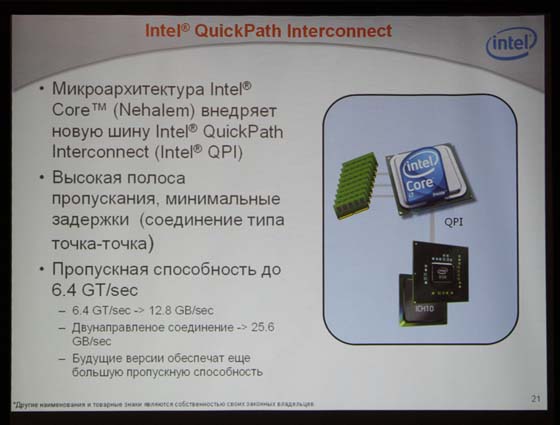

Также, Intel использует для работы своих платформ новую последовательную шину QPI - Quick Path Interconnect, пропусная способность которой равна....

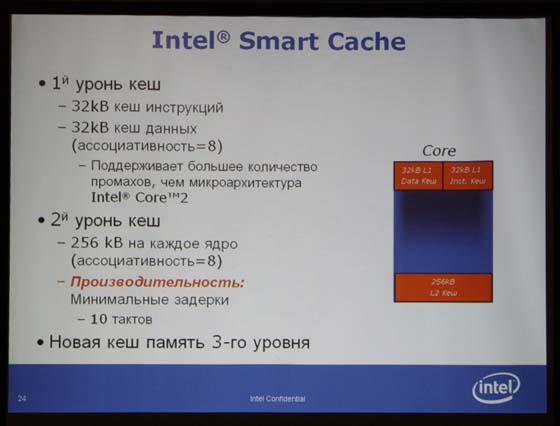

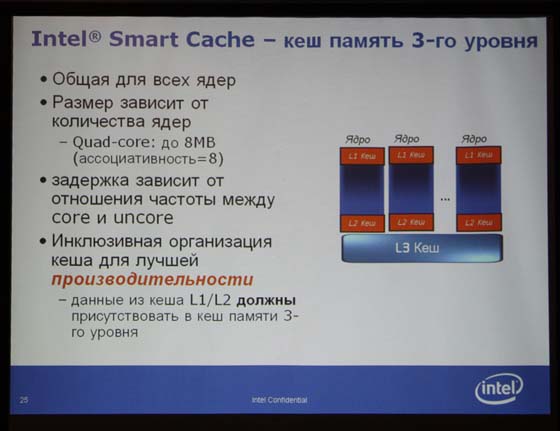

Изменения коснулись также и работы кэш памяти процессора.

Стоит остановиться ещё на ещё одной особенности новых процессоров - возрожденная технология Intel HyperThreading, теперь она называется Simultanius Multi-Threading (по крайней мере по слайдам).Теперь процессоры содержашие 4 физических ядра смогут обрабатывать до 8 потоков данных одновременно.

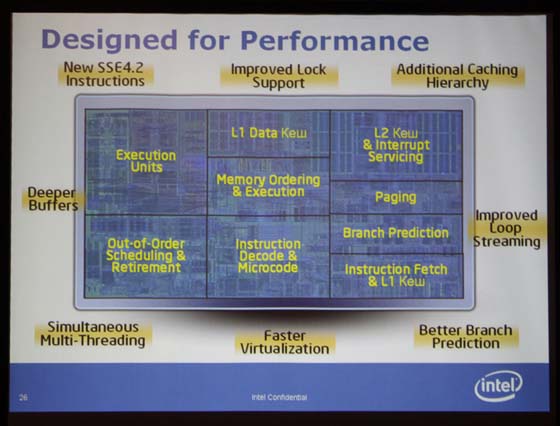

И ещё, в новых процессорах появится новый набор инструкций SSE 4,2. Для понимания полноты картины, обратите внимание на слайд:

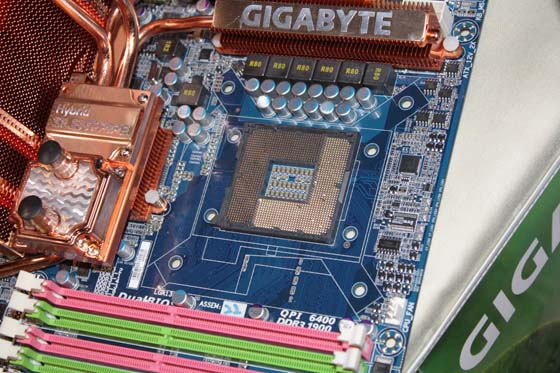

Нет. Не всё! Далее, хочется показать вам фотографияии материнских плат производства GIGABYTE для процессоров Intel, а также, заглянуть прямо в Socket LGA1366...

И, наконец, на закуску, фотографии неофициальной части мероприятия. Комментировать буду только при необходимости

На этом действительно пока что всё! Оставайтесь на связи и готовьтесь к позитивным новинкам. Автор - Свадковский Игорь

Обсуждение материала ведётся тут