Процессоры и материнские платы

Подписаться на эту рубрику по RSS

Prescott 3.2E, Northwood 3.4C - экстремальное тестирование

Рубрика: Процессоры и материнские платыДата: 18/02/2004 15:04:12

Введение

Переход на новый технологический процесс дался Intel непросто. Начало поставок процессоров Pentium 4 на ядре с кодовым наименованием Prescott, призванных заменить нынешние Northwood на пути к новым гигагерцам, откладывалось несколько раз. И вот 2 февраля Intel официально представили мировой общественности презультаты своей работы за последнее время: семь новых процессоров с частотами от 2.8ГГц до 3.4ГГц. Вместе с новой линейкой Prescott из пяти процессоров, дебютировал и "последний из могикан" - Pentium 4 3.4C на ядре Northwood, а также Pentium 4 Extreme Edition аналогичной частоты.

Матчасть

Несмотря на сохранившуюся торговую марку Pentium 4 и точно такой же внешний вид, под крышкой скрывается совершенно другое ядро. Что нового нам принес Prescott?

Изменение номер один в нашем списке - технологический процесс. Northwood изготавливался по 0.13-микронной технологии, Prescott - 0.09-микронной (или как теперь принято говорить, 90-нанометровой). Уменьшение размера транзисторов позволяет снизить напряжение питания, таким образом уменьшая нагрев и повышая максимально достижимую тактовую частоту.

Второе изменение тоже ориентировано именно на рост частоты - конвейер у Prescott по сравнению с предыдущим ядром вырос с 20 стадий до 31. На нынешних частотах конвейер Northwood еще не стал ограничивающим фактором, но в будущем его удлинение позволит Intel легче наращивать частоты. Однако, длинный конвейер снижает, так сказать, "удельную производительность на мегагерц". Для того, чтобы компенсировать такие потери, в ядре Prescott вдвое увеличен объем кэш-памяти первого и второго уровней, до 16КБ и 1МБ, соответственно, и внесены другие изменения в архитектуру. Многие из них ориентированы на улучшение работы Hyper-Threading. Технология обработки информации в многопоточном режиме получила развитие в Prescott и теперь прирост от ее наличия будет больше.

Последнее важное изменение по сравнению с Northwood - появление 13 новых инструкций SSE3. С появлением оптимизированных под новые инструкции приложений (а это, в первую очередь, всевозможные аудио- и видеокодеки) владельцы Prescott ощутят прирост производительности. Причем SSE3 нацелен, в основном, на "домашнее" применение в мультимедийных задачах.

Несмотря на масштабность внесенных изменений, общая архитектура процессора (NetBurst) осталась прежней. Он способен работать на большинстве современных материнских плат, требуется только обновление BIOS. Для подчеркивания преемственности сохранено и название Pentium 4. Кстати, полное официальное название Prescott 3.2E звучит как "Процессор Intel Pentium 4 с поддержкой технологии Hyper-Threading и частотой 3,20E ГГц". Индекс "Е" означает принадлежность к Prescott.

Процессоры семейства Prescott позиционируются Intel как массовый продукт. Для рынка энтузиастов и всех, кому требуется предельная производительность от настольного ПК, Intel предлагает Pentium 4 Extreme Edition. Который, кстати, 2 февраля обрел и версию с частотой 3.4ГГц. Имея линейку топовых процессоров с соответствующими ценами (официальная цена Pentium 4 Extreme Edition 3.40GHz в партиях от 1000 штук составляет $999), Intel несколько снизили цены на "обычные" Pentium 4. И официальная цена на процессор с тактовой частотой 3.4ГГц на ядре Prescott составляет на день презентации ... 417 долларов. Феномен ситуации в том, что традиционно вершина модельного ряда Intel в момент появления на рынке оценивается в сумму ровно $637 в партиях по 1000 штук. При этом, трехгигагерцовую модель можно приобрести за значительно более скромные 218 долларов. Использование 90нм процесса в производстве Prescott позволяет снизить затраты и таким образом несколько удешевить продукт на радость покупателям. Пожалуй впервые мы можем говорить о Pentium 4 как о недорогих процессорах. Казавшиеся все это время недосягаемыми без применения разгона три гигагерца для массового потребителя (сначала по техническим причинам, а потом - по материальным) внезапно оказались очень близкими.

Процессор из будущего

Перед тем, как мы начнем изучать собственно производительность новинки, хочется сделать одно важное замечание. Нынешние Prescott - это, практически, "обкатка технологии". Ожидать чудес производительности от него не стоит, собственно даже по заявлениям Intel нам обещали паритет между Prescott и Northwood на равных частотах.

Socket 478 уже заканчивает свой век в роли основной платформы для массовых продуктов Intel и в этом году на смену ему придет Socket 775 (он же Socket T, он же LGA775). Вместе с ним дебютирует и новое поколение чипсетов Grantsdale/Alderwood, ориентированных на работу с Prescott. Степпинг C0 для Prescott под Socket 478 уступит место D0, который принесет более высокие тактовые частоты, технически недоступные Northwood и, скорее всего, снижение уровня нагрева кристалла.

Производители программного обеспечения, вероятно, подтянутся с поддержкой SSE3, а следующая операционная система от Microsoft, пока известная под кодовым именем Longhorn, вообще прекрасно вписывается в философию Prescott. И уж по крайней мере, неплохо бы дождаться Service Pack для Windows XP и свежих версий драйверов видеокарт, для того чтобы более точно оценить производительность нового ядра.

Осмотр

В наших руках оказался инженерный образец процессора Intel Pentium 4 3.2E на ядре Prescott. К сожалению, топовые 3.4E пока недоступны в Украине даже в виде сэмплов. Зато в наше распоряжение поступил последний процессор семейства Northwood - Intel Pentium 4 3.4C. Хотя производительность этого ядра при любых условиях уже давно изучена наизусть, мы посчитали целесообразным привести информацию и по второй новинке Intel тоже. Тем более, что разгонный потенциал у нее оказался весьма любопытным.

Что касается внешнего вида, то оба процессора не совсем обычны.

Prescott на оборотной стороне имеет очень характерное расположение элементов - некоторые из них стоят перпендикулярно к большинству. Такое размещение самый простой способ отличить Prescott. Второй способ более традиционен;), по маркировке. К сожалению, наш экземпляр несет внутреннюю маркировку Intel, посему для использования в качестве эталона Prescott непригоден. Но в маркировке имеется указание на объем кэша 1М вместо 512К у Northwood и 2М у Gallatin.

Для корректной работы с Prescott пришлось прошить последнюю бета-версию BIOS материнской платы - 1015.02. Других проблем в эксплуатации не возникло.

Утилита WCPUID определяет новый процессор таким образом:

Значения Model и Stepping ID отличаются от Northwood. Надпись Genuine Intel Processor вместо Intel Pentium 4 прошита в некоторых инженерных образцах. Точную логику я понять не смог, но кажется это означает что сэмпл достаточно ранний.

Pentium 4 3.4C тоже со своими особенностями. Как известно, приведенный ниже порядок размещения элементов на оборотной стороне процессора ранее был характерен для степпинга Northwood M0 и процессоров на ядре Gallatin. Теперь возможность такой идентификации пропала - наш экземпляр основан на привычном степпинге D1.

Тестовая система

В качестве конкурентов для Prescott выступил проверенный временем Intel Pentium 4 3.2C (на ядре Northwood) и наш основной тестовый процессор Intel Pentium 4 Extreme Edition с частотой 3.2 ГГц. Конечно, его присутствие не совсем уместно, но, думаю нашим читателям будет любопытно увидеть и его результаты на сводных диаграммах.

Таким образом, тестовый стенд был собран в такой конфигурации:

- Процессоры: Intel Pentium 4 3.20E GHz (Prescott), Intel Pentium 4 3.40C GHz (Northwood), Intel Pentium 4 3.20C GHz (Northwood), Intel Pentium 4 Extreme Edition 3.20 GHz (Gallatin).

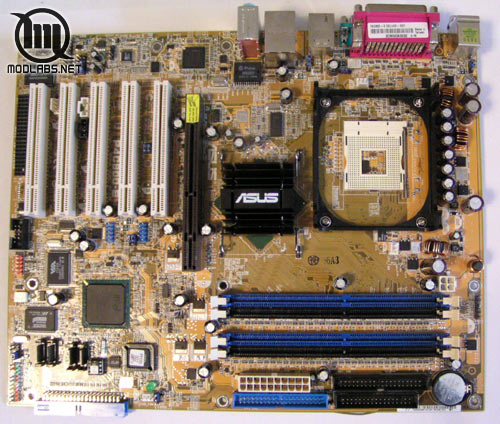

- Материнская плата: ASUS P4C800-E Deluxe Gold

- Оперативная память: два модуля по 256Мб Kingston HyperX KHX3500/256 на чипах Winbond BH-5

- Видеокарта: Sapphire Atlantis Radeon 9800XT 256Mb

- Жесткий диск: Western Digital 800BB

- Блок питания: Antec TrueControl 550

- Система охлаждения: nVENTIV Mach II

- Операционная система: Windows XP Professional SP1

- Версия DirectX: 9.0

- Драйвер видеокарты: ATI Catalyst 3.10

Все остальные компоненты системы на итоговую производительность не влияют.

Увы, тесты Prescott были проведены до появления драйвера ATI Catalyst 4.2 с поддержкой инструкций SSE3.

Методика тестирования

Тестовые программы: 3DMark 2001 SE Pro build 330, 3DMark03 build 340, AquaMark 3, PCMark 2002 (Memory benchmark), SiSoft Sandra Memory Benchmark, Hexus PiFast, Return to Castle Wolfenstein: Enemy Territory.

Кроме привычных тестов на штатных частотах и проверки на разгон, мы провели экстремальное тестирование используя систему охлаждения nVENTIV Mach II основанную на принципе фазового перехода. С ее помощью мы смогли провести полное тестирование всех четырех процессоров (3.2C на ядре Northwood, 3.2E на ядре Prescott, 3.2EE на ядре Gallatin и 3.4С на ядре Northwood) в режиме 4200МГц при системной шине 300(1200)МГц. Для этого множитель выставлялся на значение 14 - все тестируемые процессоры являются инженерными образцами с разблокированной возможностью смены множителя. Оперативная память устанавливалась в режим 5:4 (240 МГц) с таймингами 2-5-2-2 при напряжении Vddr = 3.35В.

Главная цель проверки в экстремальных условиях - определить потенциал ядра Prescott на тех частотах, которые ему суждено достичь в будущем. Фактически, после 4ГГц он "только жить начинает". Именно на таких частотах негативное влияние длинного конвейера постепенно уменьшается и производительность в пересчете на мегагерцы начинает расти.

Прошу заметить, что наше сравнение не совсем корректно по отношению к новичку. Ни Northwood, ни Gallatin не смогут добраться до 4.2ГГц никакими другими методами, кроме экстремального охлаждения. А Prescott 4.2 мы через некоторое время увидим с обычным воздушным кулером.

Особой необходимости в приведении результатов тестирования Pentium 4 3.4C мы не видим: в штатном режиме он везде немного опережает 3.2C за счет увеличившейся тактовой частоты, а при 4200МГц результаты двух Northwood идеально совпадают, чего и следовало ожидать.

Разгон

Даже нынешний степпинг Prescott C0, явно не самый удачный в плане потенциала, позволяет достичь частот более высоких, чем любой другой процессор от Intel. При воздушном охлаждении пределом для Northwood становятся 3600МГц. Лишь лучшие экземпляры 3.2С (и большинство P4EE) способны дойти до 3.7ГГц.

Наш образец Prescott 3.2ГГц стабильно работал на 3800МГц в аналогичных условиях, а водяное охлаждение в виде системы Лэйка прибавило еще 50МГц. Питающее напряжение при этом составляло 1.55В, а температура - около 70 градусов. Да, из-за резко увеличившегося количества транзисторов даже перевод на новый техпроцесс и снижение напряжения ядра (при установке выше 1.6В Prescott вообще автоматически отключается) не помогли - греется новинка от Intel весьма серъезно. Этот недостаток, кстати, тоже обещают исправить в будущих ревизиях.

На сегодняшний день температурный режим Prescott на 15-25 градусов выше привычного для других Pentium 4. Особенно это заметно на "фреонке" - рабочей температурой Prescott на 4.2ГГц при 1.55В были -5-(-8)С вместо -25С. Максимальная стабильная частота работы в экстремальном режиме составила 4250МГц (к сожалению, из-за глюка WCPUID максимумом для сохраненного результата составил 4200МГц). Это несколько ниже Northwood и Gallatin, и ограничивающим фактором стала именно температура. Как известно, чем ниже температуры в загрузке, тем выше предел разгона. Двадцать градусов тепловой форы у "старых" процессоров обеспечили этот самый прирост. Сменив охлаждение на VapoChill XE (и получив те самые -8С в загрузке, уравняв температурные условия с Prescott), мы получили бы 4065МГц для Northwood и 4150МГц для Gallatin.

Интерестны показатели Northwood 3.4C. На воздушном охлаждении он без проблем работал на 3700МГц при 1.8В, водяное охлаждение почти сравняло его с Prescott - 3.8ГГц "для скриншота" и всего на 20МГц ниже для стабильной работы. Удивительно небольшой разрыв между стабильной и "скриншотной" частотами. При этом, POST процессор проходил аж до 4.1ГГц - невероятно много для неэкстремального охлаждения.

С переходом на Mach II ситуация осталась прежней - высокие 4350МГц при 1.85В для стабильной работы, всего 4396МГц на скриншоте и аж 4.62ГГц для POST. Поведение этого экземпляра принципиально отличается от всех остальных Pentium 4 и Celeron, которые к нам попадали. Впрочем, из этого случая мы просто не имеем права делать какие-либо выводы: слишком мало статистической информации, да и среди инженерных сэмплов еще те уникумы иногда попадаются (апофеозом извращенности был раритетный Pentium 4 2.40C D1-степпинга с FSB800: без Hyper-Threading и штатным напряжением 1.2В)...

Что касается флагманского Extreme Edition, то его пределом стабильной работы в данной системе являются 4310МГц (и до 4350МГц в тестовых целях). При этом рекордный скриншот, который я смог запечатлеть - не много, не мало 4555МГц.

Производительность

Тестирование в штатном режиме не принесло никаких сверхестественных итогов. Первое место везде за P4EE. 3.2C и Prescott меняются местами в различных тестах.

Результат в абстрактных баллах. Больше - лучше.

Результат в абстрактных баллах. Больше - лучше.

Результат в абстрактных баллах. Больше - лучше.

Результат в абстрактных баллах. Больше - лучше.

Результат в абстрактных баллах. Больше - лучше.

Пропускная способность памяти в целочисленных операциях в Мб/сек. Больше - лучше.

Пропускная способность памяти в целочисленных операциях в Мб/сек. Больше - лучше.

Кадры/сек. Больше - лучше.

Результат в секундах. Меньше-лучше.

Можно отметить общую тенденцию (в том числе проведенных, но неопубликованных здесь тестов): Prescott быстрее в "мультимедийных" задачах и архивации (и разрыв будет расти с внедрением поддержки SSE3!), выигрывает в SPEC ViewPerf, и сохраняет паритет с Northwood в играх, но проигрывает по чистой вычислительной мощности (тесты Hexus PiFast, ScienceMark 2.0). Странно, но SiSoft Sandra не показывает особого прироста в скорости работы памяти (хотя Prescott во всех режимах выигрывает у соперников), в то время как по "честному" CacheBurst он весьма значителен. PCMark 2002 реагирует в первую очередь на объем кэш-памяти, поэтому Prescott разместился точно между Northwood и Gallatin.

Что касается нашего эксперимента по экстремальному разгону всех трех 3.2-гигагерцовых процессоров от Intel, то тут необходимы дополнительные комментарии.

Конечно, "идущий вне конкурса" Extreme Edition вне конкуренции - результаты в любом из тестов весьма впечатляющи. Но нас больше интересуют показатели тех тестов, где Prescott проигрывает Northwood. Так вот, с ростом частоты разрыв сокращается, причем более чем в два раза в тестах 3DMark 2001 и Enemy Territory! В то же время, разрыв между Northwood и Gallatin как минимум сохраняется, если не растет.

Эта информация является ключевой для понимания сути Prescott - он просто не может показать себя "в полную силу" прямо сейчас, так как ориентирован на несколько другие частоты и условия работы. Как параллель, можно привести ситуацию с первыми Pentium 4 и Pentium III. На равных частотах Pentium 4 проигрывал во многих задачах, но зато смог достичь недосягаемой для предыдущего поколения производительности с ростом частот.

Итого

По большому счету, "домашний" пользователь в типовых задачах (игры, реальные рабочие приложения - в-общем все, кроме тестов) даже не заметит разницы между Prescott и Northwood идентичной частоты. Выросшая производительность в определенных задачах (к примеру, Prescott обгоняет даже P4EE в "профессиональном" SPEC ViewPerf) и возросший потенциал разгона может убедить некоторых пользователей приобрести именно Prescott прямо сейчас. Однако, для платформы Socket 478 пока все же лучше использовать именно Northwood. Степпинг C0 невероятно горяч, даже лучшие экземпляры воздушных кулеров с трудом справляются с охлаждением Prescott. По слухам, процессоры степпинга D0 должны быть менее горячими и более разгонябельными, возможно тогда для оверклокеров Prescott приобретет бОльшую ценность, обгоняя Northwood по скорости за счет недосягаемой для того частоты.

Плюсы:

- хороший потенциал разгона

- большие перспективы (SSE3, улучшенный Hyper-Threading)

Минусы:

- производительность, как минимум, не выше Northwood

- сильный нагрев требует хорошего охлаждения

Уже достаточно скоро в продаже появятся платы и процессоры нового поколения под Socket 775 и тогда альтернативы Prescott не будет. Надеемся, что производительность будущих решений не заставит нас задумываться о поиске этой альтернативы...

А вот энтузиастам пока остается только копить на Extreme Edition и света в конце туннеля не видно. Скорость Prescott в экстремальном разгоне неубедительна, планы по выпуску Prescott Extreme Edition туманны, а перспектив для процессоров Gallatin не так уж и много. Вряд ли их переведут на Socket 775 (хотя если чудо произойдет - это будет идеальным решением всех проблем!), да и 3.4ГГц уже близки к пределу ядра - максимум, что можно выжать из серийной модели будет 3.6ГГц. С другой стороны, до сентябрьского IDF никто не знал о самом существовании Extreme Edition, и кто знает, какие карты есть в рукаве у Intel для достойной встречи Socket 939...

Процессоры для тестирования предоставлены украинским представительством Intel, система охлаждения nVENTIV Mach II - компанией Eletek.

Введение

Не секрет, что на нашем рынке значительно большим спросом пользуются материнские платы на чипсете Intel 865PE, нежели их "старшие сестры" на базе 875P "Canterwood". Причина очень проста - наличие в модельных рядах основных производителей плат на 865РЕ, ориентированных на энтузиастов, с разнообразными технологиями оптимизации работы с памятью, якобы идентичных (если не превосходящих!) Canterwood по скорости.

Впервые технологию под названием PAT (Performance Acceleration Technology) Intel внедрили в северном мосту 875P. Его "облегченный" вариант Springdale, единый в четырех лицах почти близнецов 865PE/865P/865G/865GV, в первую очередь от Canterwood отличается именно отсутствием РАТ и поддержки памяти с коррекцией ошибок (ECC). И если второй пункт мало кого волнует, то за счет наличия РАТ Intel позиционируют 875P на рынок хай-энд решений, обьясняя повышенной производительностью более высокую стоимость материнских плат на его базе. Так вот, после анонса Springdale, ASUS представили революционную в плане влияния на дальнейшие события на рынке плату P4P800, чьей главной особенностью стал "разблокированный РАТ". Вслед за ASUS и остальные производители хором начали заявлять о возможности включения РАТ на своих платах на базе 865РЕ. Вся почти детективная история с поддержкой РАТ чипсетами серии 865 (а в дальнейшем - и бюджетным одноканальным 848Р!) грозит растянуться на целую статью, посему просто подведем итоги. Корпорация Intel запретила называть подобные оптимизации PAT'ом (в связи с чем появились HyperPath, Game Accelerator и аналогичные названия), но сами платы на Springdale с ускоренной работой с подсистемой памяти остались и до сих пор успешно продаются на рынке. ASUS'овский вариант, HyperPath, реализованный в P4P800, оказался, пожалуй наиболее удачным и плата заслуженно получила культовый статус.

К сожалению, благодаря валу восторженных обзоров ASUS P4P800 и ее аналогов от других производителей, в Сети бытует мнение, что Canterwood вообще ничем, кроме бесполезной поддержки ECC-памяти, не отличается от "народного" 865РЕ. Так что более дорогие платы на старшем чипсете по своей привлекательности резко упали в глазах общественности. Конечно, ведь "зачем платить больше?". Наши люди, как никто иной, падки на "халяву", поэтому подобный подход не удивителен. Однако, среди Западных энтузиастов разгона популярность "тюнингованных" 865PE-плат значительно ниже. Поголовно все ключевые фигуры мировой оверклокерской элиты для своих систем на базе Intel используют именно материнские платы на Canterwood (причем в основном - именно ASUS). "Что-то здесь не так, сто тысяч леммингов не могут ошибаться" - подумали мы и начали свое собственное расследование сей аномалии с целью найти истину и окончательно решить вопрос "Зачем нужен 875P".

Результат этого расследования - перед вами. Еще одним итогом стала смена материнской платы мною лично: после трех экземпляров ASUS P4P800 я стал владельцем P4C800-E Deluxe и ничуть об этом не жалею. Но, обо всем по порядку.

Чипсет Intel 875P "Canterwood"

Флагман линейки десктопных чипсетов Intel в строю уже почти год. Тем не менее, он до сих пор является эталоном производительности для платформы Socket 478 и идеальным решением для сборки высокопроизводительных систем.

Чипсет 875P, также известный под звучным кодовым именем Canterwood, создавался специально для поддержки серии процессоров Pentium 4 с 800МГц шиной, а стало быть содержит все последние технические новинки: в северный мост включена поддержка 800FSB и памяти DDR400 (до 4 Гб), двухканальный контроллер оперативной памяти, шина AGP 8Х. Любопытно, что по официальным спецификациям Intel, Canterwood не должен поддерживать процессоры с 400FSB (старые Pentium 4 и Celeron) и память PC2100, но на практике и то, и другое спокойно на нем работает - вопрос лишь в целесообразности такого решения.

Ключевыми особенностями 875Р является технология PAT, ускоряющая работу подсистемы памяти путем уменьшения задержек и не слишком востребованная пользователями поддержка памяти с коррекцией ошибок (ЕСС).

Приятным дополнением является интерфейс CSA, обеспечивающий прямую связь чипсета с интегрированной сетевой картой, таким образом разгружая PCI.

Южный мост ICH5, используемый во всей линейке современных чипсетов Intel (848/865/875), поддерживает винчестеры стандарта Serial ATA (два порта) и до 8 портов USB 2.0, а в версии ICH5-R еще и предоставляет пользователю функциональность SATA RAID. Материнские платы на 875P, в соответствии со своим статусом, обычно комплектуются именно ICH5-R, оставляя версию без RAID для более низких сегментов рынка.

Позиционирование чипсета как hi-end решение вынуждает производителей прикладывать максимум усилий к созданию продуктов на его базе. Материнские платы на основе Canterwood имеют в своих модельных рядах лишь производители класса A-brand, соревнуясь друг с другом в оригинальности технологических и дизайнерских решений, функциональности и богатстве комплектации. Характерно, что на рынке нет ни одной бюджетной платы на Canterwood.

Материнская плата ASUS P4C800-E Deluxe

Объект нашего обзора - второе поколение плат на Canterwood от ASUS. Первой, одновременно с представлением самого чипсета, появилась ASUS P4C800 Deluxe, за ней - облегченная версия ASUS P4C800. А через несколько месяцев ASUS анонсировали модифицированный вариант, носящий индекс P4C800-E. Плата существует только в версии Deluxe, с IDE RAID и прочими вкусностями. Главное внешнее отличие от предшественника - черненый алюминий пассивного радиатора северного моста, именно по нему можно моментально отличить "Е"-шку от Р4С800 Deluxe. В техническом плане Р4С800-Е отличается, в первую очередь, интегрированной сетевой картой 10/100/1000Mbit на родном Intel'овском чипе с использованием интерфейса CSA, в то время как P4C800 несет на борту обычную PCI'ную "сетевушку" от 3Com.

Спецификации

Процессор: Socket 478 для Intel Pentium 4/Celeron с частотой до 3.2ГГц и выше. Поддержка технологии Hyper-Threading. Система питания соответствует требованиям Prescott. Официальная поддержка процессоров на ядре Prescott до 3.6ГГц.

Чипсет: северный мост Intel 875P (с поддержкой технологии PAT). Южный мост Intel ICH5-R

Оперативная память: двухканальная архитектура памяти. 4 разъема для 184-контактных DDR DIMM. До 4Гб памяти. Поддержка стандартов PC3200/2700/2100, небуферизированных модулей с ECC или без ECC.

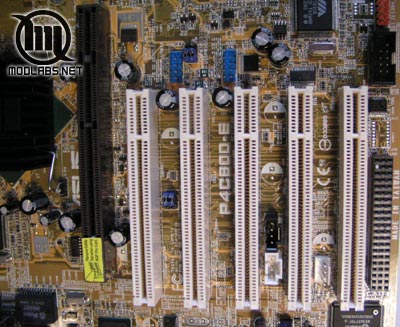

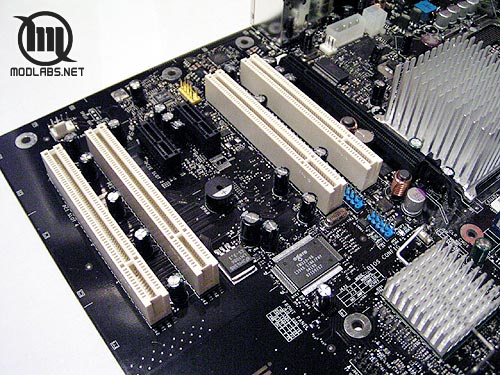

Слоты расширения: 1х AGP Pro/8x. 5x PCI. 1x Wi-Fi.

Накопители: южный мост ICH5-R - 2 разьема UltraDMA100 и два разъема Serial ATA с поддержкой RAID 0 под Windows XP. Контроллер Promise PDC20378 - 1 разьем UltraDMA133, два разъема Serial ATA. Поддержка RAID0, RAID1, RAID0+1 и Multi-RAID. 1 разъем для floppy-дисководов.

Аудио: 6-канальный аудиокодек ADI AD1985

IEEE1394 (FireWire): контроллер VIA 6307 с поддержкой 2 разъемов IEEE1394.

LAN: контроллер Intel 82547EI Gigabit LAN, интерфейс CSA.

Внешние разъемы: 1х LPT, 1x COM, 1x PS/2 keyboard, 1x PS/2 mouse, 1x S/PDIF Out, 1x IEEE1394, 4x USB 2.0, 1x RJ-45, Line In/Line Out/Microphone.

Внутренние разъемы: 2 коннектора USB 2.0 для подключения 4 дополнительных портов, разъем для подключения GAME/MIDI-порта, разъем для подключения COM2, 1 разъем для подключения IEEE1394, 3 трехконтактных разьема для вентиляторов, 20-штырьковый и 4-штырьковый коннекторы питания ATX, разъемы IDE LED и Power LED, S/PDIF Out, CD/AUX/MODEM аудиоразъемы, Front Panel аудиоразьем.

Форм-фактор: ATX (305 x 245 мм)

Упаковка и комплектация

Плата упакована в картонную коробку традиционного для плат серии Ai (многие P4*800) дизайна, рекламирующей в первую очередь функции Ai (ASUS Intelligence). На обороте "маркетинговое" описание ключевых особенностей продукта. Коробка средних размеров, совершенно типичных для упаковок материнских плат.

ASUS славится богатой комплектацией в своих топовых продуктах. Не подвели они и на этот раз - коробка до верху забита разными вещами. Кроме самой платы, в комплекте поставляются:

- ASUS Support CD (содержит драйверы INF Update, Intel Application Accelerator, программу мониторинга ASUS PCProbe, программу для автоматического обновления BIOS ASUS LiveUpdate, антивирус Trend Micro PC-Cillin 2002)

- Диск Intervideo WinDVD Suite

- 4 кабеля Serial ATA

- 1 кабель питания Serial ATA на два устройства

- 2 фирменных черных шлейфа ATA100 (80-жильные)

- 1 фирменный черный шлейф ATA33 (40-жильный)

- 1 фирменный черный шлейф для floppy-дисковода

- Планка с разъемом IEEE1394

- Планка с 4 разъемами USB 2.0

- Планка с GAME/MIDI-разъемом

- I/O shield

- Пакет с запасными джамперами

- Подробнейшее руководство пользователя на 140 страниц (язык - английский)

- Краткий Quick Setup Guide на нескольких языках, включая русский

- Наклейка с обозначениями джамперов и разъемов

- Наклейка Instant Music

К комплектации есть несколько придирок (ибо претензиями их не назовешь). Во-первых, было бы неплохо увидеть "аэродинамические" Rounded IDE вместо традиционных шлейфов. Во-вторых, есть четыре SATA-кабеля, но только один кабель SATA-питания, правда на два устройства. И в-третьих, планка с разъемом COM2 приобретается отдельно, ее нет в комплекте.

Осмотр

Материнская плата выглядит вполне привычно для ASUS. Наверное, даже стоит сказать "привычно скучно". Жаль, но ASUS, производя материнские платы с прекрасными эксплуатационными характеристиками, так и не обратили внимание на их внешний вид. За всю историю фирмы лишь две платы, CUSL2 (i815E) и P4PE (i845PE) были выпущены также ограниченным тиражом в версии Black Pearl, на черном текстолите и с другими приятными дополнениями. А P4C800-E Deluxe, как и все остальные платы ASUS, обходится обычным желтым лаком на текстолите, простеньким радиатором северного моста и полным отсутствием каких-либо дизайнерских изысков.

Название модели указано традиционным для ASUS способом - крупная надпись белым цветом между разъемами PCI.

Рамка крепления процессорного кулера привинчена к плате, а не закреплена на пластиковых клиньях, как это обычно делают. С обратной стороны находится защитная пластина, не позволяющая плате выгибаться под давлением плотно сидящего процессорного кулера.

Задняя панель содержит такие разъемы: 1х LPT, 1x COM, 1x PS/2 keyboard, 1x PS/2 mouse, 1x S/PDIF Out, 1x IEEE1394, 4x USB 2.0, 1x RJ-45, и три коннектора встроенной звуковой платы: Line In/Line Out/Microphone, которые превращаются в разьемы для комплекта акустики 5.1 при подключении таковой.

Напомню, что еще 4x USB 2.0, 1x FireWire, и GAME/MIDI-порт можно подключить дополнительно.

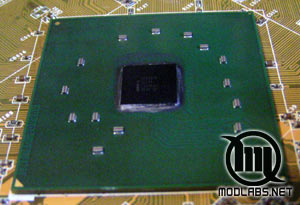

Северный мост охлаждается пассивным пластинчатым радиатором с логотипом ASUS. Черненый алюминий чуть лучше отводит тепло, чем обычный, поэтому ASUS сменили цвет радиатора на этой модели. Под радиатором, установленным через термоинтерфейс-"жвачку", находится чип Intel 875P.

Слот AGP (кстати, поддерживающий установку так и не ставших популярными AGP Pro-видеокарт) смещен ниже, оставляя таким образом место для "всего" пяти разъемов PCI. Зато это позволило уменьшить концентрацию деталей между AGP и процессорным сокетом, да и теперь установленные на привычном месте слоты для модулей памяти никоим образом не перекрываются длинной видеокартой.

За последним PCI притулился черный разъем для Wi-Fi-карт расширения. Аналогичные имеются на всех современных платах ASUS, а сами карты стоят весьма недорого (только редко бывают в продаже:(). Кроме того, установив такую карту в слот, нельзя будет использовать нижний PCI-разъем. Однако, идея "малой кровью" реализовать беспроводную сеть между несколькими компьютерами в помещении очень и очень привлекательна.

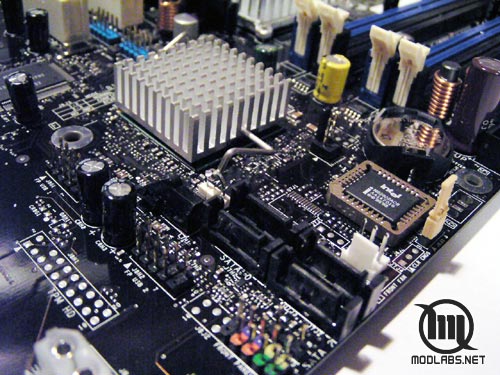

Коннекторы IDE, FDD и питания (20-штырьковый ATX и 4-штырьковый ATX12V) собраны в одном углу платы, рядом с модулями памяти. Такое расположение весьма удобно, так как позволяет использовать шлейфы меньшей длины, а провода от блока питания не тянутся через полкорпуса.

Все четыре SATA-коннектора (как родные ICH5-R, так и управляемые через RAID-контроллер Promise) сосредоточены ниже южного моста Intel ICH5-R. Рядом находится и установленный параллельно плоскости платы UltraATA/133-разьем от RAID-контроллера, позволяющий реализовать IDE RAID. Всего, кстати, к плате можно подключить аж 10 (десять!) IDE и SATA-устройств.

Трехштырьковых разъемов для питания вентиляторов всего три. По нынешним стандартам на плате высокого уровня их должно быть минимум четыре - после подключения процессорного кулера и тахометра вентилятора блока питания, на P4C800-E остается всего один свободный вентиляторный разъем.

Зеленый светодиод, напоминающий пользователю о необходимости отключить БП перед тем, как что-либо менять в конфигурации системы, также ориентирует, где находится джампер сброса CMOS. В отличие от P4P800, до него очень несложно добраться даже при "забитом" системном блоке.

Не слишком удачно расположены коннекторы CD и MODEM встроенной звуковой карты, между слотами PCI. Но, с другой стороны, а часто ли вы ими пользуетесь?

BIOS

В последнее время ASUS использует несколько непривычный AMI BIOS, впрочем весьма удобный и функциональный.

Платы семейства P4P800/P4C800 имеют практически идентичный внешне BIOS Setup, отличающийся лишь количеством пунктов по различным интегрированным устройствам.

Наибольший интерес представляют две закладки – JumperFree Configuration и Chipset, содержащие настройки, относящиеся к производительности. В этом плане BIOS от ASUS - практически стандарт индустрии, имея все необходимые установки для удовлетворения самых привередливых оверклокеров.

В первой закладке осуществляется управление разгоном и напряжениями, во второй - установками оперативной памяти.

Частота FSB выставляется с шагом в 1МГц в пределах от 100(400) до 400(1600) МГц.

Установки FSB:DDR под не слишком прозрачными названиями 266, 333 и 400MHz скрывают, на самом деле, не фиксированные частоты, а соотношения системной шины и частоты работы памяти 3:2, 5:4 и 1:1.

Возможна установка частот работы AGP/PCI (33/66МГц, 36/72МГц и 40/80МГц), но на практике этот параметр работает плохо.

Напряжение процессора регулируется от штатного (Auto) до 1.95В с шагом 0.025В. То есть, при штатных 1.55В выбор будет меньшим, чем при штатных 1.375В (Prescott).

Напряжение Vddr регулируется от 2.55В до 2.85В с шагом в 0.1В. Реально же 2.55В и 2.65В дают одинаковое напряжение - 2.65В.

Vagp также отвечает за напряжение северного моста (стандарт - 1.5В), поэтому немного влияет на разгон. Рекомендуем ставить на максимальные 1.80В и забыть про него;)

Отдельно включается Performance Mode (режимы - Auto, Standard, Turbo). Конечно, по возможности он должен быть установлен на Turbo.

В закладке работы с оперативной памятью, кроме управления традиционными четырьмя таймингами (в пределах от от 2-5-2-2 до 3-8-4-4), имеется возможность включения/выключения PAT (да, здесь он называется "по-честному" Performance Acceleration Technology, а не Memory Acceleration Mode, как на P4P800) и еще два параметра - DRAM Idle Timer и DRAM Refresh Mode. Эмпирическим путем установлено, что наилучшая производительность достигается при установке их в "64T" и "64 uSec" соответственно, хотя особого влияния они не оказывают.

Пожалуй, единственная претензия к BIOS - отсутствие мониторинга Vddr в Hardware Monitor, приходится измерять прямо на плате. Второе маленькое замечание по мониторингу - при достижении температуры -40С термосенсоры сходят с ума, указывая температуру процессора -111.5С вместо реального показателя.

Тестовая система

- Процессор: Intel Pentium 4 3.40GHz (Northwood)

- Материнские платы: ASUS P4C800-E Deluxe Gold и ASUS P4P800 Gold

- Оперативная память: два модуля по 256Мб Kingston HyperX KHX3500/256 на чипах Winbond BH-5, тайминги во всех режимах работы 2-5-2-2

- Видеокарта: Sapphire Atlantis Radeon 9800XT 256Mb

- Жесткий диск: Western Digital 800BB

- Блок питания: Antec TrueControl 550

- Система охлаждения: nVENTIV Mach II

- Операционная система: Windows XP Professional SP1

- Версия DirectX: 9.0

- Драйвер видеокарты: ATI Catalyst 3.10

Все остальные компоненты системы на итоговую производительность не влияют.

Конкурентом для ASUS P4C800-E Deluxe выступила плата ASUS P4P800. Такой выбор обусловлен несколькими причинами. Во-первых, это все же самая быстрая из "тюнингованных" 865PE-плат. Во-вторых, разумная ценовая политика ASUS по отношению к P4P800 сделала ее невероятно распространенной среди оверклокеров СНГ. В-третьих, у этих плат практически идентичные BIOS и общее схемотехническое решение, что облегчает задачу обеспечения равенства условия тестирования - при использовании плат одного производителя, с идентичными настройками, мы максимально четко можем определить влияние именно чипсета, а не разводки плат и других особенностей.

Методика тестирования

Поставленная для этого обзора задача звучит так: "определить разницу между Canterwood и Springdale при работе в разных режимах и понять, нужен ли нам Intel 875P". В соответствии с ней, был выбран такой набор тестов:

3DMark 2001 SE. Кроме общего балла, приводятся результаты трех отдельных тестов, для оценки влияния сугубо процессорного Car Chase Hi и памятезависимых Lobby.

Aquamark 3, overall score и CPU score. Показывает влияние процессора на скорость в DirectX 9-играх (общий результат является умноженным на 1000 средним значением FPS во время теста). А CPU Score вполне справляется со своей задачей определения относительной скорости работы процессора.

PCMark 2002, Memory benchmark. Тест, конечно, специфический, но свое дело делает и показывает общую скорость подсистемы памяти (кэш, оперативная память и видеопамять). Последняя, впрочем, является константой в нашей ситуации.

SiSoft Sandra Memory bandwidth benchmark, buffered и unbuffered. Unbuffered score в большей мере раскрывает реальное положение вещей со скоростью обмена данных с оперативной памятью.

Hexus PiFast. Тест хорошо реагирует на изменение скорости подсистемы памяти (хотя изначально задумывался, как процессорный). Судя по результатам Prescott, для PiFast важна также низкая латентность.

Производительность

В штатном режиме разница между P4P800 и P4C800-E Deluxe укладывается в погрешность измерений. Более того, "математическое" преемущество почти всегда на стороне P4P800!

Картина резко меняется при FSB=201(804)МГц. Дело в том, что на штатных FSB800 в обоих чипсетах включаются дополнительные оптимизации, невероятно ускоряющие работу. И при малейшем разгоне они отключаются, демонстрируя реальную скорость процессоров (между прочим, именно поэтому в большинстве обзоров прирост от разгона выглядит таким небольшим). Так вот, P4C800-E теряет на "двести первом мегагерце" значительно меньше производительности, чем ее "младшая сестра".

Такая ситуация имеет место в любых комбинациях частоты процессора, FSB и режима работы памяти. При дальнейшей проверке на частоте 4200МГц на разных множителях, тенденция полностью подтвердилась – Canterwood уверенно лидирует в каждом из тестов. Мне кажется, что цифры достаточно говорят о разнице в скорости, так что в дополнительных комментариях информация не нуждается.

Разгон

В данном случае под "разгоном" мы подразумеваем проверку материнской платы на максимальную частоту FSB. В эксперименте по разгону процессора до максимальной частоты обе платы вели себя совершенно одинаково, показав результаты "мегагерц в мегагерц".

Что же касается FSB, то ASUS когда-то заверяли, что все P4C800 способны работать при FSB=300(1200)МГц. Такой показатель является залогом успешного разгона Pentium 4 2.4C до заветных 3.6ГГц. Наш экземпляр сохранял стабильность вплоть до 312 МГц без внесения изменений в плату (кроме обдува радиатора северного моста), что значительно превышает требования большинства пользователей. Без использования высокоэффективного охлаждения процессора частоты выше 3.6ГГц ядру Northwood даются с большим трудом, тем более при множителе 12х или 13х (2.4ГГц и 2.6ГГц штатной частоты, соответственно). Имея процессор с разблокированным множителем, мы нашли применение высокой FSB, и "боевым режимом" в нашем случае является 4300МГц при множителе 14x, FSB = 307(1228)МГц и памяти 5:4 (т.е. 246МГц) 2-5-2-2. Проведя масштабное исследование влияния частоты FSB и режима работы памяти на производительность, мы пришли к выводу, что именно вышеописанное (FSB выше 300 и память 5:4 с минимально возможными таймингами) сочетание в нашем случае обеспечивает максимальное быстродействие.

Есть также четкий и однозначный ответ на столь часто поднимаемый вопрос о совместимости материнских плат с Prescott или Extreme Edition (при их высоком энергопотреблении). P4C800-E Deluxe, равно как и P4P800, не только позволили этим процессорам работать в штатном режиме, но и обеспечили достаточное питание Prescott и P4EE на частотах свыше 4.2ГГц и при значительно завышенных напряжениях. Это, пожалуй, лучшая демонстрация качества схемы питания. О совместимости можно будет не беспокоиться еще очень долго...

Итого

Исследовав вопрос соотношения производительности 865PE и 875P, выводы можно сделать вполне однозначные.

Intel не зря все же выпустили два разных чипсета (отличающиеся даже корпусировкой!), позиционировав один в hi-end сегмент, а другой - как продукт mainstream-класса. Конечно, разница в скорости не столь велика, однако речь идет о и так весьма быстрых решениях.

Если в ваших планах на первом месте стоит желание сэкономить, получив при этом прекрасную производительность - ваш выбор, определенно, Intel 865PE и конкретно ASUS P4P800, как лучший представитель чипсета.

Но если, собирая систему, вы изначально ориентируетесь на разгон и важна каждая капля скорости - других вариантов, кроме платы на 875P не остается. Лично для меня, как я уже сказал ранее, это тестирование обернулось сменой материнской платы, о чем я совершенно не жалею.

Плюсы:

- Максимум производительности

- Широкая функциональность

- Богатая комплектация

- Прекрасное поведение в разгоне

Минусы:

- Учитывая объем плюсов - нет, а пару придирок см. выше по тексту

ASUS P4C800-E Deluxe показал прекрасные результаты тестов и высокий разгонный потенциал. Вкупе с богатой комплектацией и впечатляющей функциональностью (чего стоят только раздельные RAID'ы и сеть на шине CSA!) это позволяет нам наградить продукт ASUS нашим почетным знаком "ModLabs.net Certified Hardcore".

За время существования платформы Intel/FSB800 мы перебрали практически все материнские платы на чипсетах серии 865PE/875P, могущие представлять интерес для оверклокеров. Среди них попадались и несколько более навороченные, и чуть побогаче укомплектованные... Но никогда - более быстрые, безглючные и удобные в обращении. За время работы с P4C800-E Deluxe не было ни одного (!) нарекания на плату с какой-либо стороны. Поэтому даже не публикуя большого сравнительного тестирования, я могу со всей ответственностью заявить: ASUS P4C800-E Deluxe на сегодня лучшая платформа для создания серьезной системы на основе Intel Pentium 4. И, скорее всего, уже навсегда останется эталонной платой для Socket 478.

Плата предоставлена украинским представительством ASUS.

FSB 1066 МГц: Intel Pentium 4 Extreme Edition 3.46 GHz + Intel D925XECV2

Рубрика: Процессоры и материнские платыДата: 11/01/2004 15:04:10

Введение

Этим летом Intel представили новое поколение своей десктопной платформы. И хотя смены процессорного номера не произошло (именно этот факт обычно говорит о серьезности нововведений), масштаб внесенных изменений оказался очень велик. Кроме новой упаковки процессоров, платформа Socket 775 (чипсеты Intel 915P/G Express и Intel 925X Express) в момент релиза стала первым коммерчески доступным решением с поддержкой шины PCI Express, памяти DDR2, стандарта Intel High Definition Audio (экс-Azalia) и SATA NCQ, не говоря уже о Matrix RAID, активного перехода к Serial ATA и появлению WiFi-функциональности в южном мосту ICH6W. Безусловно, платформу следует рассматривать в совокупности с новым процессорным ядром Prescott - его выход в феврале под Socket 478 просто позволил компании отработать 90 нм технологию к моменту анонса новых чипсетов. И тем не менее, даже с "вылизанным" процессором Intel не смогли вначале избежать определенных сложностей с новой платформой. Впрочем, ни одна новая платформа со времен Pentium III не была безупречной в момент анонса: AMD Athlon (Slot A) и Intel Pentium 4 (Socket 423) претерпели действительно радикальные доработки, прежде чем были выпущены ядра Thunderbird и Palomino (для Athlon) и Northwood (для Pentium 4), которые и принесли заслуженную популярность этим платформам. В прошлом году старт Athlon 64 удался беспроблемным лишь после полугода мучений с первыми Opteron, впрочем, избавиться от большинства проблем AMD смогли лишь с выходом Socket 939. Intel же пострадали от вялого появления на рынке адекватной "обвязки" для их систем - видеокарт, модулей памяти и жестких дисков, да и собственная проблема с бракованными южными мостами не добавила популярности Socket 775.

Тестовая лаборатория ModLabs.net до сегодняшнего дня не готовила исследований, посвященных Socket 775. Ознакомившись в момент анонса с платформой, мы приняли решение дождаться того момента, когда будут устранены все проблемы. В первую очередь, вызывал нарекания выбор PCI Express-видеокарт: в то время мы вынуждены были использовать ATI Radeon X300SE (!) для оценки производительности топовой системы. Лишь к осени появились видеокарты Radeon X800XT для новой шины, а продуктов аналогичного класса от NVIDIA в магазинах не видно до сих пор... Второй проблемой стали модули памяти DDR2. Стандарт DDR2-400 вообще не выдерживает никакой критики, но и первые DDR2-533 с таймингами 4-12-4-4 оказались слабее простых DDR-модулей. Кроме того, производительность собственно процессоров практически не изменилась по сравнению с Socket 478, только Pentium 4 560 не имел аналогов под старый разъем. А в добавок - разгоняемость чипсетов 915P/925X по шине FSB (особенно первых партий) оставляла желать лучшего. Все эти факторы и вызвали наше решение повременить с исследованием платформы LGA 775.

И вот время пришло. Выход обновленного чипсета Intel 925XE Express и процессора Intel Pentium 4 Extreme Edition 3.46 GHz принесли долгожданное изменение - частота системной шины впервые превысила 1 ГГц. Это мгновенно решило проблемы разгона по FSB, а наличие топовых видеокарт и "правильных" модулей памяти DDR2 позволяет собрать совершенно беспроблемную и сбалансированную hi-end систему. Кажется, Socket 775 "повзрослел" и сейчас мы в этом убедимся.

Процессор Intel Pentium 4 Extreme Edition 3.46 GHz

Существование линейки Extreme Edition в нынешнем состоянии для Socket 775 в принципе является очень любопытным явлением. Как все знают, P4EE представляют собой так называемое ядро Gallatin, то есть Northwood с дополнительными 2 мегабайтами кэш-памяти третьего уровня. Процессоры изготовляются по технологии 0.13 мкм. Все остальные процессоры для нового сокета принадлежат к поколению Prescott (техпроцесс 90 нм), но Intel не пожалели времени и сил для переноса старого ядра Gallatin на новый разъем ради ублажения энтузиастов - огромный кэш делает P4EE самыми быстрыми десктопными процессорами Intel.

Вместе с анонсом всей платформы был представлен Intel Pentium 4 Extreme Edition 3.4 GHz. Такой же процессор есть и для Socket 478, но портирование на новый разъем (а возможно, и мелкие доработки ядра) также повысило разгонный потенциал P4EE: частота 4 ГГц при воздушном охлаждении не является редкостью для этой модели. Обратите внимание на официальное наименование - только у Extreme Edition сохранилась маркировка с тактовой частотой, все другие процессоры для Socket 775 имеют абстрактный трехзначный "BMW-подобный" индекс. Недавно компания подтвердила, что и в дальнейшем линейка Extreme Edition будет маркироваться подобным образом.

Ожидалось, что P4EE 3.4 GHz станет первым и последним представителем 0.13-микронного ядра Gallatin на новом сокете, и следующей будет модель с частотой 3.73 ГГц, системной шиной 1066 МГц, 2 Мб L2-кэша и техпроцессом 90 нм. Однако, Intel решили выпустить переходной продукт.

Героем нашего обзора является Pentium 4 Extreme Edition 3.46 GHz. Столь странная частота объясняется очень просто - частота системной шины равна 1066 МГц. То есть используется множитель 13. Эти две характеристики и отличают новинку от предыдущего P4EE, в остальном же процессор остался все тем же Gallatin.

Ядро: Gallatin

Степпинг: M0

Техпроцесс: 0.13 мкм

Тактовая частота: 3.46 ГГц

Частота FSB: 1066 МГц

L2-кэш: 512 Кб

L3-кэш: 2048 Кб

Разъем: LGA 775

Стандартное напряжение: от 1.525В до 1.6В

Максимальная рассеиваемая мощность: 110.5 Вт

Внешне два процессора абсолютно идентичны, за исключением маркировки. Как всегда, у нас в тесте используется инженерный образец, поэтому его маркировка значительно отличается от серийной.

Информационная утилита CPU-Z выдает максимум информации о процессоре. Все указанные выше характеристики находят свое подтверждение. Обратите внимание на степпинг - M0, он тоже остался неизменным. Небольшое разочарование ждет тех, кто может достать Engeneering Sample с разблокированным множителем. Увы, выбор очень скромен: 12х или 13х (штатный). Впрочем, большинство пользователей этот вопрос вообще не должен волновать...

Стандартное напряжение для Intel Pentium 4 Extreme Edition 3.46 GHz варьируется от 1.525В до 1.6В. Максимальная рассеиваемая мощность при напряжении 1.6В составляет 110 Вт (соответственно около 105 Вт при 1.525В), а параметр Tcase равен +66С.

Поставляемый в комплекте кулер не отличается от таковых для боксовых версий других Socket 775-процессоров от Intel. Он имеет медный сердечник радиатора, тонкие алюминиевые ребра, расположенные радиально, и негромкий 92-миллиметровый вентилятор с 4-пиновым разъемом.

Именно на этом процессоре Intel отрабатывает системную шину 1066 МГц, это единственный продукт с такой FSB на день анонса. Ожидается, что следующим станет как раз тот самый P4EE 3.73 GHz на совершенно другом ядре. А чтобы не терять время, пока новое ядро готовят к производству, и был выпущен нынешний Extreme Edition 3.46 GHz. С почти стопроцентной вероятностью его можно назвать венцом 0.13-микронных технологий Intel.

Чипсет Intel 925XE Express

Повышение частоты системной шины потребовало доработки северного моста чипсета. Как уже отмечалось, и Intel 915P/G, и Intel 925X с большим трудом и в очень редких случаях достигают частоты FSB 266 (1066) МГц. В среднем, их потенциал колеблется от 230 МГц до 260 МГц. В дизайн северного моста были внесены изменения, которые значительно подняли предел разгона (жаль, что нельзя таким же волевым усилием поднять разгоняемость процессора;)). Обновленный чипсет называется 925XE Express.

Блок-схема Intel 925XE Express практически идентична аналогичной от его предшественника 925X.

Новый чипсет официально поддерживает системную шину 1066 МГц. Кроме того, по спецификациям при одновременной установке такой системной шины и частоты памяти 533 МГц активируются дополнительные оптимизации работы с памятью. Еще одно отличие заключается в официальной поддержке оперативной памяти DDR2-533 с CL3 (изначально стандарт предполагал CL4). Тем не менее, все материнские платы на основе 925X вполне обеспечивают эту функциональность и так. Официально поддержка DDR2-667 не заявлена, но даже плата от самих Intel умеет ее реализовывать. Остальные характеристики полностью соответствуют Intel 925X Express.

Являясь вершиной модельного ряда, чипсет не обеспечивает поддержку процессоров Socket 478, DDR-памяти и AGP-видеокарт. Считается, что в топовой системе не должны использоваться legacy-компоненты.

О южном мосте нового вообще сказать нечего - в чипсете используется уже известный ICH6 (также в версиях ICH6R, ICH6W и ICH6RW) со всем его широчайшим набором функциональности.

Вероятно, новый чипсет постепенно полностью вытеснит Intel 925X, ведь является фактически просто новой ревизией. На сегодняшний день нет официальных данных о чипсете серии 915 с подержкой FSB 1066 МГц: пока эта функция поддерживается только одним топовым продуктом.

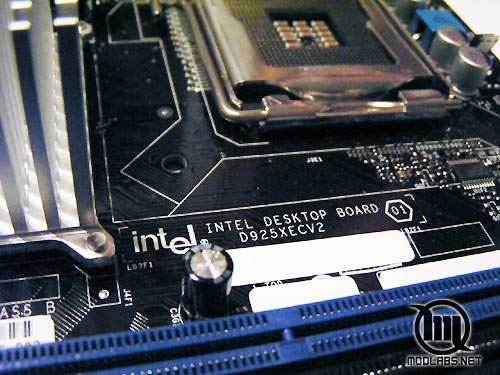

Материнская плата Intel Desktop Board D925XECV2

Первым продуктом на базе нового чипсета Intel 925XE Express, попавшим в нашу Тестовую лабораторию, стала материнская плата от самих Intel. С точки зрения энтузиаста, эти платы всегда вызывали смешанные чувства - высокое качество изготовления, предельная стабильность и безпроблемность работы сочетается с непригодностью к разгону из-за особенностей BIOS. Хотя, тут Intel постепенно движется в правильном направлении.

Плата принадлежит к новой серии продуктов Intel Extreme Series, первым из которых стала предшественница D925XECV2 на чипсете 925X.

Черный текстолит уже стал фирменным для высокоуровневых плат от Intel. Не менее традиционны и другие характерные особенности. Огромный серебристый радиатор северного моста 925XE намертво приклепан к плате. А общий дизайн навевает мысли о том, что разрабатывали его для MicroATX-платы, и в последний момент добавили недостающие разъемы.

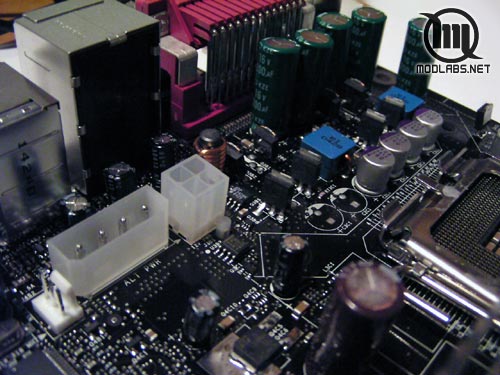

Система питания, элементы которой разбросаны вокруг процессорного сокета, соответствует высоким запросам процессора - 110 Вт в штатном режиме это не шутка.

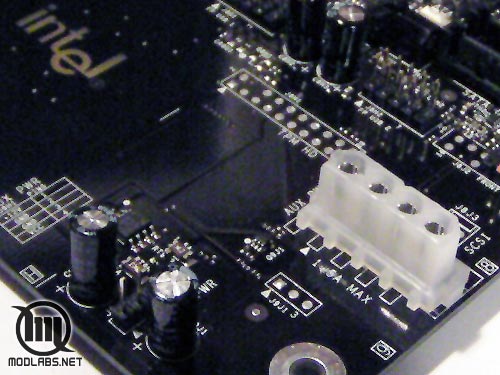

Занятно организовано питание: при использовании БП с 20-штырьковым коннектором АТХ, необходимо подключить к материнской плате не только его и 4-пиновый Aux Power, но и дополнительный стандартный molex-разъем. Для блоков с 24-контактными разъемами можно обойтись без molex.

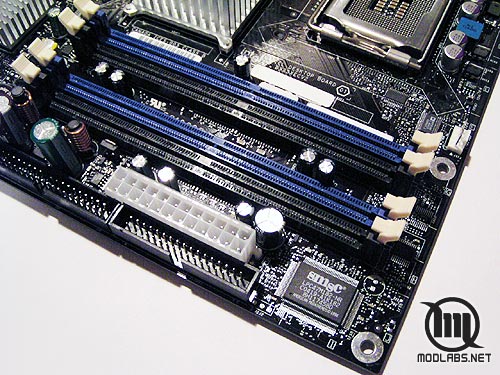

Четыре разъема позволяют установить до 4 Гб памяти DDR2. Впрочем, гигабайтных модулей этого типа на рынке пока нет, так что реально больше 2 Гб пока разместить не выйдет.

Конфигурация слотов расширения типична для нового поколения плат: 1х PCI-Express 16x, 2x PCI-Express 1x и четыре обычных PCI. Слот PCI-Express 16x расположен впритык к радиатору северного моста - видеокарты с выступающими деталями на обратной стороне платы, скорее всего, будут несовместимы с D925XECV2.

Южный мост ICH6R закрыт небольшим серебристым радиатором. Его использование означает возможность создания RAID-массивов из SATA-дисков. Для этого на плате размещено 4 коннектора Serial ATA. IDE-разъем всего один, и расположен, кстати, достаточно неудобно.

На заднюю панель выведены такие разъемы:

- 2x PS/2

- 1x LPT

- 1x COM

- 1x SPDIF-Out

- 1x Optical SPDIF-Out

- 5x audiojack

- 4x USB 2.0

- 1x RJ-45 (10/100/1000 Mbit LAN)

- 1x IEEE1394

Восьмиканальная аудиоподсистема основана на кодеке Realtek ALC880, соответствующем требованиям стандарта Intel High Definition Audio.

На плате четыре разъема для вентиляторов, причем два - нового типа с четырьмя контактами и обеспечивают автоматическое управление скоростью вращения в зависимости от температуры процессора.

В правом нижнем углу платы размещается разъем типа Molex, как на блоках питания. Он предназначен для подключения ... подсветки корпуса (это цитата из руководства пользователя!) и других устройств с потребляемым током не более 1.5 А. В BIOS имеется пункт "Auxiliary Power", который заведует подачей напряжения на этот разъем - таким образом, подсветку можно теперь выключать из BIOS! Абсолютно уникальная функция, и я особенно удивлен, что она внедрена именно в материнской плате Intel: такая забота об энтузиастах не может не радовать. Небольшая ложка дегтя состоит в том, что гарантированно коннектор Auxiliary Power работает только в том случае, если подключен блок питания с 24-пиновым разъемом.

Кусок пустого места заполняет занятный логотип Intel: он не напечатан краской, а представляет собой непокрытый лаком тестолит. С обратной стороны платы в этом же месте тоже нет лака. Если установить за логотипом источник света, то он просветит насквозь плату. Моддерам на заметку: выглядит светящийся логотип очень занятно.

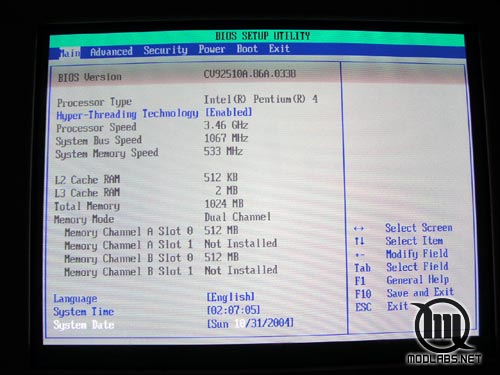

Структура BIOS привычна для Intel. Встречает нас окно с информацией о процессоре, материнской плате и оперативной памяти. Здесь же можно изменить дату и время, а также отключить Hyper-Threading.

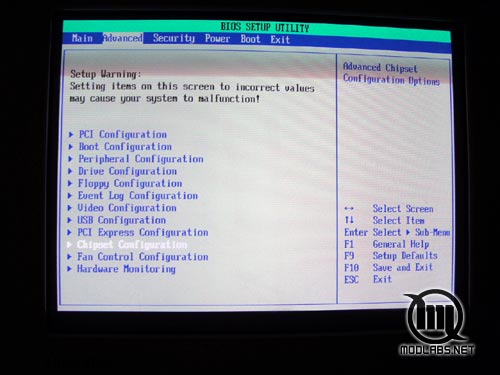

Раздел Advanced содержит большой список подразделов. Собственно, на сегодняшний день BIOS от Intel по количеству настроек уже соответствует среднему уровню по всем параметрам, кроме разгона.

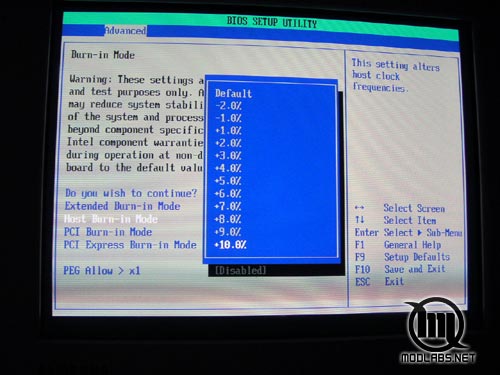

С оверклокингом у Intel отношения особые... До недавнего времени компания вообще не допускала возможность управления тактовыми частотами на своих платах. В предыдущем поколении (865/875) появился так называемый Burn-In Mode, с помощью которого можно было повысить частоту FSB аж на 4% (например, с 200 до 208 МГц). Теперь же имеется Extended Burn-In с возможностью разгона до +10% от номинала. Конечно, это мизерная цифра (да и управления напряжением процессора все равно нет), но радует постепенное движение вперед в признании Intel разгона, как неизбежного факта.

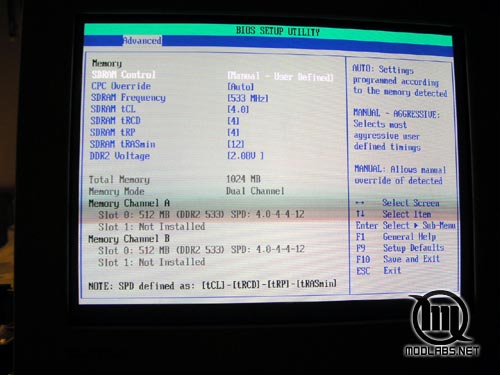

Зато порадовали настройки оперативной памяти. Есть возможность включить режим DDR2-667, четыре основных параметра задержек регулируются в широких пределах, а подаваемое напряжение варьируется от 1.8 В до 2.08В. На этой же закладке есть информация о конфигурации модулей памяти и содержимом SPD.

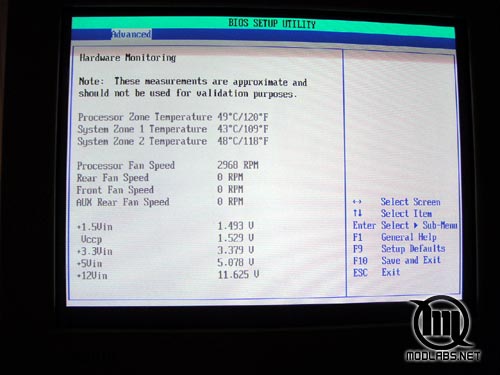

Раздел Hardware Monitoring сообщает показания трех встроенных термодатчиков, данные о скорости вращения четырех вентиляторов и семи напряжениях.

Пару слов о фирменном программном обеспечении. В этой области Intel ушли далеко вперед по сравнению с предложениями конкурентов. С помощью Intel Express Installer обеспечивается беспроблемная пакетная (!) установка всех софтверных компонентов, поставляемых с материнской платой – от драйверов и DirectX до third-party программ. Intel Desktop Control Center является весьма качественным аналогом утилит мониторинга и программного разгона типа Gigabyte EasyTune. Порадовала и технология Express BIOS Update – кроме традиционных файлов с обновленными BIOS с сайта Intel можно скачать двухмегабайтный .exe-файл, который полностью проведет перешивку BIOS из операционной системы за буквально один клик. Ориентируясь на корпоративный рынок и сборщиков, Intel были вынуждены отточить все системное ПО, и обычные пользователи выиграли от этого не меньше.

В целом, у Intel наблюдается явный прогресс в разработке материнских плат. Конечно, ни при каких обстоятельствах мы не станем рекомендовать Intel D925XECV2 для энтузиастов оверклокинга, однако если разгонные способности не являются для вас ключевым требованием – можно обратить внимание именно на продукцию Intel: гарантированы отменное качество изготовления, легендарная надежность и непревзойденное качество программного обеспечения.

Разгон

Да, как это ни странно выглядит с учетом выбора материнской платы, в этом обзоре есть раздел о разгоне. И результаты достаточно интересные, чтобы о них сообщить.

Как уже отмечено выше, на плате Intel D925XECV2 есть некоторые оверклокерские возможности, скрытые под названием Burn-In Mode. Если быть точным, то частоту FSB можно поднять на 10% относительно штатной для используемого процессора без контроля напряжения Vcore. Кроме этого, есть управление частотой AGP/PCI (штатные 66/33 МГц или 80/40 МГц) и разгон PCI Express (до 109 МГц).

Использовав процессор P4EE 3.46 ГГц, мы смогли совершенно спокойно разогнать его на предельную величину в +10%. Итоговая частота составила 3813 МГц при шине FSB 293 МГц. Абсолютно никаких проблем при этом не возникло, несмотря на напряжение Vcore = 1.525 В. Этот результат значительно превышает возможности первых Pentium 4 Extreme Edition для Socket 478. Сейчас мы ждем более приспособленной к разгону материнской платы для проверки способностей нового процессора в экстремальных условиях с охлаждением nVENTIV Mach II GT.

Кстати, обратите внимание, что чипсет 925ХЕ даже на референсной материнской плате безо всяких ухищрений работал в синхронном режиме на частоте системной шины 293 МГц. Это уже превышает лучшие достижения экстремальных оверклокеров для предыдущего чипсета! Так что мы можем с чистой совестью констатировать факт – проблема разгонного потенциала серии 925 решена окончательно.

Тестовая система

Процессоры: Intel Pentium 4 Extreme Edition 3.46 GHz, Intel Pentium 4 Extreme Edition 3.4 GHz, Intel Pentium 4 560 (3.6 GHz)

Материнская плата: Intel Desktop Board D925XECV2

Оперативная память: 2 x 512 Мб Micron PC4300 (DDR2-533)

Видеокарта: ASUS Extreme EAX800XT (500/1000 MHz, PCI-Express 16x)

Жесткий диск: Western Digital 800BB + Western Digital 1200JB

Блок питания: Vantec Nexus 520W

Система охлаждения: Intel Box Cooler

Операционная система: Windows XP Professional SP1

Версия Direct X: 9.0c

Драйверы видеокарты: ATI Catalyst 4.10

Тестовые программы

- 3DMark 2001 SE

- 3DMark 03 build 340 CPU Score

- PCMark 04 build 120

- CineBench 2003

- SiSoft Sandra 2004 Memory Benchmark

- Hexus PiFast

- 7-Zip

- RAR

- Lame Encoder

- Doom 3

Задачи тестирования

Перед нами стоит несколько задач. Во-первых, наиболее интересным вопросом является прирост производительности платформы Pentium 4 от перехода на шину 1066 МГц. Во-вторых, мы должны на практике выяснить, что дают сниженные тайминги для DDR2 (напомню, официальная поддержка DDR2 CL3 появилась только сейчас). В-третьих, любопытно сравнить оба Extreme Edition с Pentium 4 560 – сможет ли частота 3.6 ГГц помочь ядру Prescott? Ну и последний по списку, но не по важности вопрос: как ведет себя Pentium 4 Extreme Edition 3.46 GHz при разгоне на те самые 10% и как на это реагирует подсистема памяти?

В соответствии с задачами производительность исследовалась на трех процессорах в пяти конфигурациях системы:

- Pentium 4 Extreme Edition 3.46 GHz, 13x266, DDR2-533 (4-12-4-4)

- Pentium 4 Extreme Edition 3.46 GHz, 13x266, DDR2-533 (3-8-3-3)

- Pentium 4 Extreme Edition 3.46 GHz @ 3.81 GHz, 13x293, DDR2-586 (3-8-3-3)

- Pentium 4 Extreme Edition 3.4 GHz, 17x200, DDR2-533 (4-12-4-4)

- Pentium 4 560 (3.6 GHz), 18x200, DDR2-533 (4-12-4-4)

Для исследования мы отобрали набор программного обеспечения наиболее широко показывающий различные задачи. Кроме привычной синтетики, имеются математические вычисления (PiFast), кодирование MP3 (Lame), рендеринг (Cinebench 2003), архивирование (RAR и 7-Zip) и реальная игра (Doom 3).

Производительность

Из 3DMark 2001 SE мы использовали два подтеста: Car Chase Hi и Lobby Hi. Первый из них наиболее процессорозависимый во всем пакете, второй же в первую очередь – тест оперативной памяти. Переход на пониженные тайминги дал больший эффект, нежели 60 МГц прироста частоты и синхронная работа с DDR2.

3DMark 03 build 340 CPU Score является одним из наиболее привычных процессорных бенчмарков. Высокая частота не помогла Pentium 4 560 приблизиться даже к самому слабому P4EE.

PCMark 04 выдает три результата – system performance, CPU score и memory score. Нас более всего интересуют два последних. Здесь ситуация интересная: похоже, тест CPU строго привязан к частоте и мало обращает внимание на объем кэш-памяти, а бенчмарк памяти не зависит от таймингов, зато благодарно реагирует на повышение пропускной способности шины.

Пакет CineBench 2003 демонстрирует производительность при рендеринге картинки. Мы приводим только данные по тесту без использования виртуальных процессоров (Hyper-Threading), так как прирост фиксированный во всех случаях и составляет ровно 19%. Тест реагирует практически только на повышения тактовой частоты процессора, если говорить о различных режимах работы Pentium 4 Extreme Edition. А вот в сравнении с Pentium 4 560 заметна также любовь теста к большому объему кэшей.

Общепринятый тест пропускной способности памяти SiSoft Sandra 2004 Memory Benchmark не так точен, как CacheMem и другие аналогичные пакеты, зато обеспечивает хорошую сравнимость результатов. Как видите, по голой производительности перевод DDR2 во все лучшие условия адекватно сказывается на скорости. Но, увы, обычная DDR при той же частоте 293 МГц и таймингах 3-8-3-3 на платформе 875P показывает результат более 7000 МБ/с, что значительно превышает возможности DDR2. Ждем DDR2-667, однако…

Культовый спортивный бенчмарк Hexus PiFast выдает время подсчета числа Pi в секундах. Prescott традиционно слаб в чистой математике, зато большой кэш и низкие тайминги памяти активно помогают P4EE.

Первый из двух архиваторов, 7-Zip, отлично реагирует на рост частоты – это позволило Pentium 4 560 обогнать все штатные режимы работы P4EE, даже при более высоких таймингах.

А вот RAR как раз демонстрирует типичную картину – Prescott плетется в конце, в то время как разогнанный P4EE отрывается от преследователей на весьма значительную величину.

Кодирование WAV в MP3 кодеком Lame (пожалуй, самым популярным и удобным из существующих) является достаточно типичной задачей для домашних пользователей. Всевозможные кодирования всегда были сильной стороной любых процессоров на архитектуре NetBurst. Pentium 4 560 превзошел наши ожидания, почти догнав даже превосходящий его по всем параметрам P4EE@3.81 ГГц!

Ну и наконец, тестирование реальной игрой - Doom 3, в целом подтвердило общую тенденцию: Prescott на последнем месте даже не смотря на высокую частоту, а рост производительности P4EE в разных режимах пропорционален улучшению условий работы – и системная шина, и тайминги памяти, и тактовая частота вносят свой вклад.

Итоги

Как мы и предполагали в начале статьи, новая платформа показала себя с лучшей стороны. В большинстве типовых задач заметен прирост от перехода на более высокую частоту системной шины, да и официальная поддержка низких таймингов DDR2-533 не помешает.

Сам процессор Intel Pentium 4 Extreme Edition 3.46 GHz не принес ничего радикально нового, но еще немного (пропорционально небольшому росту частоты ядра и шины) поднял производительность топовой линейки Intel. Для того, чтобы увидеть реальную силу новых условий работы P4EE нам придется дождаться следующего продукта линейки с ожидаемой частотой 3.73 ГГц, 90-нанометровым техпроцессом, 2 мегабайтами L2-кэша и поддержкой технологии EM64T. Пока же новый Extreme Edition будет радовать энтузиастов высокими возможностями разгона, заметными даже на плате от Intel.

Чипсету Intel 925XE Express уготовлено большое плавание – избавившись от проблемы с наращиванием частоты FSB, он займет положенное ему место в системах power-юзеров.

Выводы по конкретной материнской плате Intel Desktop Board D925XECV2 написаны выше, в соответствующем разделе. Напомню, что при исключительно скромных оверклокерских способностях, она способна удовлетворить все остальные требования пользователей-энтузиастов: функциональность, надежность, совместимость и программная часть всегда были сильными сторонами топовых моделей материнских плат Intel.

Все процессоры и материнская плата предоставлены украинским представительством Intel.

Фото связки i865PERL + Pentium4 с шиной 800 Мгц

Рубрика: Процессоры и материнские платыДата: 03/04/2003 16:04:12

Фотки системы

Первые в Сети фотографии материнской платы Intel D865PERL-K, задолго до официальной демонстрации.

Наклейка на коробке:

Сама плата в коробке:

Диск с драйверами:

Система в сборе:

Заполнение водянухи перед первым стартом:

Радиатор северного моста:

Южный мост:

Ватерблок на процессоре:

Используемое водяное охлаждение:

Скрин wCPUid:

Тесты Sisoft Sandra2003

Работа с памятью.

Arithmetic benchmark.

Multimedia benchmark.

Процессор и материнская плата.

Soltek SL85DR2-C. Разочарование года.

Рубрика: Процессоры и материнские платыДата: 23/06/2002 16:04:12

Почему Soltek?

Когда вышел новый чипсет от Intel - i845E, я понял, что стоит менять свой старенький Epox 4BDA на новую мать. Мой выбор мгновенно пал на Epox 4BEA, но к сожалению, достать её оказалось нереально и я стал подумывать о Abit BD7-II. Уже почти решившись на покупку, я просматривал сайты в поисках статей о ней. И тут мне на глаза попалась новая мать от Soltek - Soltek SL85-DR2.

Фирма Soltek запомнилась мне хорошим качеством плат и неплохими возможностями в плане разгона. А эта их новая платка меня заинтересовала пальцатой фишкой, лицензированной у фирмы Triplex. Да, да - плата по всей поверхности покрыта серебром. Плата была заказана на тестирование, но пришла её младшая модель - SL85DR2-C. От своей старшей сестры, платка отличается отсутствием встроенного USB 2.0 и RAID-контроллера. Как не странно, платы так же чуть отличаются в разводке компонентов.

Беря плату в руки.

Первое чувство когда берешь коробку с платкой в руки - лёгкое расстройство. Могли бы сделать нормальную коробку, отличающуюся от обычных моделей. Но нет - коробка совершенно стандартная Soltek`овская картонка.

Распаковав плату мы видим стандартные, миллион лет не меняющиеся, инструкции, пару дисков и саму платку.

Во первых, не думайте что она просто сияет серебром - цвет текстолита больше похож на белый или молочный.

Во вторых немного смущает размер - после гигантских плат от Epox, эта кажется просто мелкой. Но не в размере счастье, так ведь? Сразу же заметно, что многое на плате выставляется не из бивиса - джамперов уйма. Разглядывая разпайку, нахожу место для переключателя частот FSB и табличку со значениями - такие раньше я видел на BX'инах. Сам переключатель не впаян. Неужели будет ещё более кастрированная версия, на которой даже FSB будет ставится руками на плате? Сомневаюсь, что найдётся покупатель на такое “добро”.

Но хватит о плохом - перевернув материнку, сразу замечаешь специальная пластина с обратной стороны от крепления радиатора, не дающая мамке гнуться при натягивании монструозных пеньковых кулеров. Это есть гут. Также можно отметить температуру платки - она постоянна оставалась прохладной на ощупь из-за серебра, нанесённого по всей поверхности.

Сборка

Сборка компа проходила достаточно долго. На первый взгляд нормальное расположение компонентов на плате, при попытке собрать машину дало знать о непродуманности разводки. IDE-коннекторы на пару с флоповым находятся в центре платы и, при попытке установить на плату длинный GeForce 4 Ti 4400, шлейфы в них залазить отказывались принципиально. С горем пополам установив видяху, я принялся за перемычки. Во-первых, как я уже упоминал их просто куча, во вторых - расположены они в самых непредвиденных местах платы. Чего стоит только перемычка vmem, зажатая между AGP, кондёром и соседней перемычкой. Её даже пинцетом вытащить проблематично.

Я умолчу о таких вещах, как находящийся между первым и вторым слотом PCI коннектор Wake on LAN и других мелких “удобностях”.

Запуск

Но вот все проблемы вроде бы позади, машина собрана и стоит в ожидании нажатия большой круглой кнопки. Нажимаем. Тишина. И тихое трещание в БП. После долгого обложения матом каждой части харда, на которую падало подозрение в убиении моего серверного БП от Chieftec, я понял что он вовсе не мёртв. Просто материнка таким образом реагировала на чужеродную (от EPoX) USB-косичку. Оказывается Soltek не признаёт унифицированных косичек, и чтоб подключить больше 2 устройств надо искать или хаб или Soltek'овскую косичку, которая между прочим в комплекте не поставляется. После отключения косички система включилась, показав на все мои 19 дюймов убогую картинку с надписью Soltek. Нажав Delete, я зашел в биос, чтобы лицезреть довольно скудный набор настроек. За минуту я добрался до любимого пунктика - Frequency/Voltage control. И каково же было моё удивление, когда этого самого voltage я среди настроек не нашел! Я думаю представить не сложно. Больше всего умилила функция Red Storm overclocking при отсутствии регулирования vcore. Она самозабвенно разогнала мой проц до 117 шины, показав гордые 1,8GHz. Не самый хороший результат учитывая то, что на Epox, шина у меня стояла 160мгц (2,5GHz) без проблем. В общем, в плане разгона материнка меня «поразила»:).

Но окончательно меня убило то, что материнка не только не смогла запустить винду, она даже не смогла запустить хоть что-нибудь с нескольких загрузочных дисков. Загрузившись таки с дискеты в DOS, я напоролся на отказывающийся реинсталиться WindowsXP. На этом моё терпение закончилось. Его не хватило на какие либо тесты, я не думаю что мать будет сильно отличаться от других продуктов на этом чипсете. Но вот геморроя я получил на неделю вперед.

Такая вот пальцатая материнка, присыпанная серебром, попала к нам в руки. Надеюсь, что больше с ней встретится нам не придётся.

Мораль сей басни

Плюсы:

Пластина, не дающая погнуть материнку

Серебрянное покрытие aka пальцы веером

Достаточно разумная цена - $115 в Москве

Много софта в комплекте

Неплохой мануал – наконец то список всех перемычек сделан на одной странице вместе с указателем их расположения

Минусы:

Расположение IDE/FDD-коннекторов

Расположение перемычек

Вообще их наличие (вместо установки из BIOS)

Вся разводка платы нацелена явно на мазохистов

Нестандартный формат USB-косичек

Отсутствие USB 2.0

BIOS – количество и качество установок

Проблемы с запуском и установкой системы (субъективно)

Благодарим фирму Крокус-Киев за любезно предоставленную плату Soltek SL-85DR2-C. Цена карты в Киеве (Крокус-Киев) – 130 у.е. Дисреспект компании OLDI (Москва) – такого гемора с покупкой и возвращением мы давно не знали. Отдельное спасибо тому, кто вместо полноценной SL-85DR2 вложил SL-85DR2-C по цене первой:-Е