Процессоры и материнские платы

Подписаться на эту рубрику по RSS

[Полигон Modlabs] Обзор MSI Z97 MPOWER MAX AC

Рубрика: Процессоры и материнские платыМетки: MAX AC | MPOWER | MSI | MSI Z97 MPOWER MAX AC | Z97

Дата: 23/09/2014 07:09:00

Не так давно, мы знакомились с материнской платой на наборе системной логики Intel Z97 от компании MSI. Напомню, героиней прошлого обзора была компактная MSI Z97M из игровой серии GAMING. Сегодня, речь пойдет о плате с тем же набором системной логики, но уже из другого, оверклокерского сегмента компании MSI.

Предлагаю рассмотреть MSI Z97 MPOWER MAX AC, узнать какие особенности позволяют ей относиться к разряду оверклокерских, а так же провести грань сравнения с игровой серией GAMING и увидеть их сходства и различия.

Упаковка платы вписывается в общую стилистику топовых решений компании MSI. Ее передняя грань имеет откидную «крышку» выполненную в форме буквы М и благодаря дополнительной площади при открытии, позволяет ознакомиться с основными особенностями и технологиями, используемыми в Z97 MPOWER MAX AC, их описание так же продолжается и на обратной стороне упаковки.

Обычно мы стараемся минимизировать описание упаковки и комплекта, но в случае с данной платой комплект настолько обширен, что попросту не поместился на одну фотографию J. Его первая часть представлена бумажной продукцией. Помимо стандартных инструкций и гарантийных талонов здесь можно найти довольно интересную инструкцию по разгону процессора, набор маркеров для SATA-кабелей, уже ставшие традиционными табличку на дверь и массивный «шильдик» с логотипом OC-серии. В комплекте так же нашелся программный бонус, позволяющий получить бонусные комплекты в военной ММО-игре War Thunder.

Вторая часть комплекта железная и в нее вошли следующие компоненты:

- Wi-Fi – Bluetooth модуль Intel 7260NGW + пара Wi-Fi антенн;

- Шесть кабелей SATA;

- Планка с портами eSATA;

- Заглушка для задней панели корпуса;

- Один SLI-мост;

- Набор для использования технологии V-CHECK POINTS;

- Набор конекторов M-Connector.

MSI Z97 MPOWER MAX AC выполнена в полноценном формате ATX и имеет размеры 305х244. Визуально, на печатной плате нет свободного места, каждый уголок занят какой-либо микросхемой или разъемом. Как и у плат игровой серии GAMING основной окрас платы черный, а вот редкие цветные вставки теперь желтые, а не красные.

На интерфейсную панель выведено действительно обширное количество портов USB здесь их десять, причем восемь выполнены по стандарту 3.0. Для вывода изображения с графического ядра процессора предназначены по одному HDMI и DisplayPort. Для мультимедийных функций шесть аудио разъёмов miniJack и один SPDIF. Порт PS/2 для подключения клавиатуры\мыши и один LAN так же на месте. Дополнительным бонусом является кнопка ClearCMOS, ну и разъемы вышеупомянутого Wi-Fi – Bluetooth модуля при установке находятся здесь же.

Как и другие платы на наборе системной логики Intel Z97, MSI Z97 MPOWER MAX AC имеет на своем борту сокет LGA 1150 и позволяет устанавливать процессоры данного исполнения из любого класса. Около сокетное пространство окружено радиатором с трех сторон, но в нашем случае при установке крупного Noctua HD-15 это не повлекло за собой каких либо особенностей или ограничений.

Как и в случае с поддержкой процессоров, тип и максимальный объем оперативной памяти определяется набором системной логики, поэтому на плату можно установить четыре планки DDR3 суммарный объем которых не сможет превысить 32гб. В режиме разгона частота памяти может достигать до 3300 Мгц. Одним из бонусов оверклокерского дизайна является наличие двухфазной системы питания, этот факт должен дать запас прочности при работе на значительно повышенных напряжениях.

Рядом со слотами оперативной памяти расположился набор кнопок Easy Button 3, он позволяет управлять следующими функциями: включение и выключение системы, изменение частоты системной шины, использование функций авто разгона OC GENIE, а кнопа Discharge Button позволяет добиться эффекта извлечения батарейки из платы. Изменение частоты FSB работает с шагом в 1 Мгц, могу сказать по личному опыту, что в погоне за долями секунд и парой попугаев этого может быть не достаточно. Помимо кнопок есть точки замеров, пожалуй, всех основных напряжений платы, технология именуется производителем как V-Check Points-2. Раньше при необходимости замерить вольтаж мультиметром приходилось искать точки замера и выводить их в доступные места самостоятельно, поэтому для любителей экстрима это действительно полезная функция.

Как и полагается плате форм-фактора ATX, набор слотов расширения представлен в полноценном объеме. Здесь четыре PCI-E 1X, один PCI-E x16 и еще пара полноразмерных PCI-E, но уже с восьмью доступными линиями. Компоновка слотов не вызывает нареканий, первым идет PCI-E 1X, что позволит установить крупногабаритную систему охлаждения процессора и не помешать видеокарте. Из выделяющихся особенностей отметим наличие дополнительного разъёма питания в формате 6-pin PCI-E, что в теории и практике снижает нагрузку на дорожки питания платы в системах с много тандемными связками видеокарт.

Между парой PCI-E расположился нововведённый разъем PCI-e M.2, как и на плате серии GAMING его особенность заключается в возможности установки накопителей выполненных в различных форм-факторах.

В левом нижнем углу платы, отдельно от основного слоя PCB распаян акустический кодек, роль которого выполняет Realtek ALC1150. Среди бонусов иметься качественная компонентная база и пара усилителей OPA1652. Аналогичное решение было и на плате серии GAMING.

В нижнем углу платы по традиции расположились SATA порты, здесь их восемь, два из них реализуются благодаря контроллеру ASMedia ASM1061, остальные берут начало от набора системной логики. Как и на плате из серии GAMING мы не увидели реализацию SATA Express. Напомним, что при использовании накопителя M.2 пятый и шестой порты SATA будут деактивированы.

Из оверклокерских «примочек» здесь расположились: индикатор POST-кодов, переключатель микросхем BIOS’а, кнопка FASTB1, которая позволяет зайти в UEFI меню при работающей функции «MSI Fast Boot», переключатель SLOW_1 использует настройки позволяющие запустить систему, а уже потом «на лету» задействовать разгон.

За охлаждение элементов системы питания процессора отвечает увесистый-трехсекционный радиатор соединенный, как может показаться на первый, взгляд обычной тепловой трубкой. Для охлаждения набора системной логики Intel Z97 применен не менее крупный представитель. Оба радиатора не имеют явного оребрения, аналогичная картина была и на прошлой плате.

После того, как на Z97M GAMING мы обнаружили не совсем совершенный конструктив радиаторов, разобрать радиатор героини сегодняшнего обзора было вдвойне интереснее… Увы, здесь мы наблюдаем аналогичную ситуацию: полное отсутствие термоинтерфейса, и случае с платой из оверклокерского дивизиона, считаем такую ситуацию упущением.

Вышеупомянутая трубка имеет полое строение, что позволяет использовать ее в составе системы водяного охлаждения. Однако, ориентация не на самый популярный диаметр шлангов небольшого диаметра и не высокие, можно сказать, хлипкие штуцеры наводят на мысль, что это решение не является полностью продуманным и не ориентировано на реального пользователя.

Система питания центрального процессора включает в свой состав двенадцать фаз, управляемых контроллером Intersil ISL6388. В качестве драйверов используются, расположенные на обратной стороне платы, Intersil ISL6611A. Довольно интересно, что для подачи дополнительного питания распаяны два разъема 8-pin и 4-pin.

После знакомства, пора проверить плату в разгоне. Для этого использовался тестовый стенд следующей конфигурации:

- Процессор: Intel Core i7 4770K;

- Видеокарта: Sapphire R9 280X Toxic

- Оперативная память: Transcend aXeRam DDR3-2400;

- Жёсткий диск: Transcend Half-Slim SSD TS64GHSD740 (для системы), Seagate ST3250410AS для данных;

- Блок питания: Seasonic X-1250 GOLD (SS-1250XM);

- Microsoft Windows 8.1 Professional + последние обновления.

Изучив UEFI меню MSI Z97 MPOWER MAX AC можем сказать, что оно практически полностью совпадает с вариантом MSI Z97M GAMING, различия есть, но они не столь значительны и принципиальны. Основные пункты меню, как и быстрые клавиши, остались на месте. Под стать внешнему оформлению изменился и цветовой окрас оболочки.

Как и полагается плате из OC серии, соответствующем меню появилось пара новых возможностей: во- первых добавлены два новых режима для LN2, при выборе которых автоматически деактивируются встроенные контроллеры и различные опции энергосбережения.

Во вторых, для настроек памяти производитель подобрал и сохранил профили с прямой ориентацией на наиболее часто используемые чипы оверклокерской памяти.

Отдельно отметим, что меню управления вентиляторами, не претерпело ни каких изменений и по сравнению с некоторыми платами данного сегмента смотрится довольно примитивно.

Функции авторазгона OC Genie отработала успешно, в первом режиме процессор перешел на множитель х40, а во втором на x44, при этом повысив напряжение с небольшим запасом. Но с платой такого класса функции авто разгона уходят на второй план, так как хочется познакомиться с платой поближе.

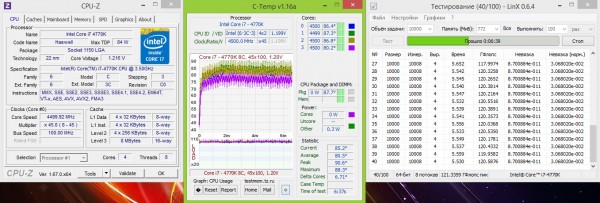

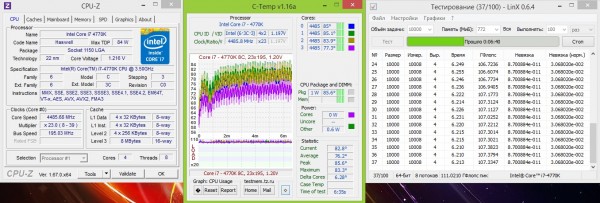

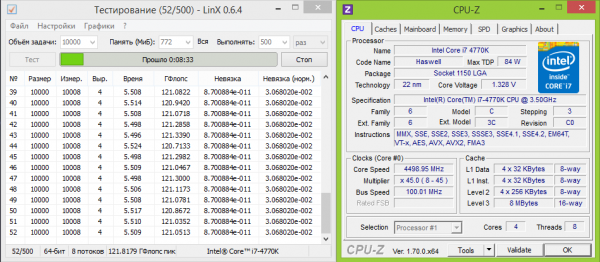

В ручном режиме мы без труда заставили стендовый образец i7 4770K работать на частоте в 4500мгц, при этом в режиме нагрузки радиаторы системы питания прогрелись приблизительно до 43°C, система была стабильна и ограничивалась потенциалом самого процессора. Если учитывать уровни напряжения, на которые плата рассчитана при использовании экстремальных систем охлаждения, даже при использовании системы водяного охлаждения у платы останется запас прочности. Разгон по частоте системной шины остановился на частоте в 178мгц, для нашего экземпляра это не рекордные показатели, но возможно плату стоит «помучать» еще….

В окончании стандартных тестов, пусть и без экстрима, но с проточной водой в контуре, я решил протестировать процессор в привычных бенчеру тестах и посмотреть на плату в работе. По результатам этих экспериментов, могу с уверенностью сказать, что плата адекватно реагировала на граничные частоты процессора, не впадала в циклы старт-стопов после зависаний.

Встроенный индикатор POST-кодов и точки замера напряжений были попросту удобны, в один момент захотелось управлять и другими параметрами минуя UEFI меню, возможно производителю стоит добавить возможность выбора функций для уже имеющихся клавиш. При использовании кнопки Discharge Button и режима Slow mode, я начал сожалеть, что производители не устанавливали их аналоги на платы поколения Intel P965. С их помощью можно было бы спасти не один рекорд, потерянный при зависании «На скриншоте» и избавиться от множества ColdBaGов вызванных долгим временем «сброса» BIOS.

Конечно, мы не можем завершить статью без упоминания цены данного решения, на момент публикации материала, по данным Яндекс.Маркета, она находится в районе 9000 рублей, что учитывая цены аналогов стандартно, не мало. В ценовой борьбе, на наш взгляд побеждает обычная вариация MSI Z97 MPOWER, без Wi-Fi – Bluetooth модуля.

В общем, MSI Z97 MPOWER MAX AC сможет занять достойное место как на тестовом стенде с экстремальным охлаждением, так и в простом корпусе, обладатель которого нацеленного на создание качественной и надежной системы.

Обсудить материал можно на Форуме или в наших группах ВКонтакте и Facebook.

История одного ноутбука. Не обзор Acer Aspire 5935G

Рубрика: Корпуса и блоки питания | Теоретические статьи | Гаджеты | Процессоры и материнские платы | Разгон и модификацииМетки: 5935G | Acer | Aspire | SSD в ноутбуке | апргейд | История | не обзор | ноутбука | разгон

Дата: 25/08/2014 23:55:00

В предыдущих материалах нашего сайта, мы не однократно поднимали вопрос о наличии множества вариаций того или иного устройства, на сегодняшнем рынке компьютерных комплектующих. Конечно, богатый выбор — это всегда отлично, ведь каждый пользователь может подобрать устройство которое нужно именно ему… Однако, при его избыточном количестве понять и выбрать то, что подходит именно вам, иногда, становится довольно сложно. На радость некоторым пользователям приходят маркетологи и менеджеры по продажам, посмотрите, как только не разделяют категорию ноутбуков почти в любом интернет магазине: Недорогие, Игровые, Apple MacBook, Ультрабуки, Замена настольному ПК, Для мобильной работы, Легкие и компактные, Ноутбуки-трансформеры, Стильные, Универсальные ну и так-далее…

Раньше, в году эдак в 2009, все было немного проще: основная масса тех же ноутбуков имела довольно схожие размеры корпуса и диагонали дисплея, основные отличия приходились на конфигурацию «начинки». Конечно, уже тогда имелись варианты отличные от стандартных, но их количество было совершено не сравнимо с сегодняшним…

Итак, введение плавно подходит к заголовку статьи: сегодня, речь пойдет об обычном ноутбуке 2009 года выпуска, который по сей день занимает роль моего основного ПК. Задачи, решаемые с его помощью, признаем сразу, менялись не единожды. Давайте посмотрим, как конфигурации этого ноутбука подстраивалась, менялась и модернизировалась на протяжении всего времени использования, а параллельно взглянем на рынок сегодняшних представителей этого класса.

Изначально, в нашем доме был один компьютер, далее последовал апгрейд на другой, более мощный, а после их стало уже два. Но об этом уже была написана другая история, если интересно ее можно почитать здесь. Зачем такому оверклокеру как я понадобился ноутбук? Идея, а точнее острая необходимость его приобретения пришла в тот момент, когда я первый раз оказался в рабочей «командировке» продолжительностью в пять месяцев, и да, она проходила на борту корабля. Как показала практика, оказаться без компьютера было действительно не привычно, я даже начал читать книжки и заранее готовить отчет :). Но при этом у меня все равно оставалось множество свободного времени, которое было сложно чем-то занять. Поэтому после возвращения, было принято решение сразу же подготовиться к следующему «заплыву»...

Изначально я планировал выбрать не самый бюджетный вариант, но так как финансы были ограничены, ноутбук выбирался по следующей связке: видеокарта + процессор + оперативная память + жесткий диск, набор довольно примитивный, по нему всегда можно выбрать компьютер в любом сегменте. О качестве дисплея, автономности, внешнем виде и сборке тогда я совершено не задумывался. Изучив местные магазины, выбор пал на одну модель от компании ACER, сейчас уже не упомню какую точно, она была лучшей по соотношению цены и вышеупомянутой связки параметров. Но когда я зашел в магазин, на кассе его уже оформляли для другого покупателя, резервов в то время не было...

После, на витрине я увидел почти аналогичную модель Acer Aspire 5935G. Он был почти идентичен по техническим характеристикам, но из-за некоторых бонусов в виде клавиатуры с подсветкой, наличии мультимедийной панельки и более «игрового» дизайна цена его была немного выше . Под распакованными версиями витринных аппаратов, стояли коробочки для покупателей, немного присмотревшись, я увидел, что на одной коробочке был указан процессор Intel Core 2 Duo T6400 с частотой 2.0 Ггц, а рядом стояла идентичная коробка, но с процессором Т6600 2.2 Ггц за ту же цену :). В ранее выбранной модели был процессор T6400, так по воли случая и этих 200Мгц я стал обладателем Acer Aspire 5935G.

Итоговые технические характеристики были следующими: Core 2 Duo T6600 2200 Mhz/GeForce GT 240M /15.6"/1366x768/4096Mb/320.0Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Bluetooth.

Отдельно стоит упомянуть о технологии NVIDIA HybridPower, с помощью которой в системе осуществлена связка из двух графических адаптеров GeForce GT 240M и GMA 4500MHD. Сейчас подобные связки не редкость, но в тот момент это было в новинку.

Если честно, то плоская клавиатура пришлась мне по вкусу, теперь любая другая, вызывает у моих рук дискомфорт. А колесико для управления громкостью используется ежедневно – не знаю, как люди используют ноутбуки без подобного рода крутилок...

Если проводить аналогию с сегодняшним рынком ноутбуков, то в 2009 герой сегодняшнего обзора целиком и полностью попадал под категории «Замена настольному ПК» и «Игровые», а если учесть отсутствие огромного количества компактных ноутбуков, то категория «Для мобильной работы» тоже закрывалась с лихвой.

После покупки, ноутбук успешно выполнял функции студенческого компьютера, небольшого мультимедийного центра и использовался как инструмент, для интернет серфинга. Помимо этого меня, как любителя разгона, попросту тянуло проверить разгонный потенциал процессора и видеокарты, конечно в этом не было никакой практической необходимости, так как производительность системы полностью устраивала, можно сказать, что я не заметил большой разницы с настольным компьютером сердцем, которого был Intel Core 2 Duo E8600.

Я долго откладывал эксперименты с разгоном, но в одни прекрасный день, все же решил закрыть категории процессора и видеокарты на HWbot.org, скажу, честно попросту чесались руки. И здесь началось все самое интересное.

К сожалению, набор системой логики PM45 не позволяет легко варьировать частотой системной шины и если сейчас такие ограничения кажутся стандартными, то в переходный момент 2009 года такая ситуация была немного странной.

Так как программные средства не справлялись с поставленной задачей, хотя их могло хватить для потребности в «Побенчить»… На помощь пришёл любимый многим паяльник. Тема BSEL модификации раскрыта довольно давно и в полном объёме, поэтому описывать ее я не буду, а лишь упомяну о том, что она имела место быть. Изначально, модификация была произведена без каких-либо ухищрений - просто один провод. В итоге я получил стабильную работу процессора на частоте порядка 2930Мгц и довольный результатом начал сборку ноутбука.

После повышения частоты системной шины не совсем приятным сюрпризом оказался отказ работоспособности встроенной графики, что повлекло за собой постоянное использование NVIDIA 240M, которая немного горячее интегрированной GMA 4500MHD, так после разгона температура процессора повысилась, приблизительна на 4°C плюс на пару градусов из-за использования более горячей видеокарты. Далее, в цепь модернизации был добавлен джампер, который через крышку памяти легко позволял отключать и включать разгон. Категории на HWbot.org были закрыты…

Так без каких-либо дополнительных модификаций ноутбук прожил почти полтора года, за которые побывал в районе северных морей, на нем был просмотрен не один десяток фильмов, пройдено с десяток игр, и неоднократно разминированы все поля в сапере. Следующая модификация или точнее техническое обслуживание пришло само по себе: в один прекрасный день износ батареи приблизился почти к 95% показателю, что на практике позволило осуществлять лишь на кратковременные перебежки между комнатами с зарядкой (аналогичная история у меня была с ноутбуком Apple, однажды я уже добегался, он успел разрядиться до того, как я нашёл и включил в розетку зарядное устройство для макбука). Я начался поиском новой батареи, магазины просили не адекватные деньги, а доставка из Китая на тот момент казалась рискованной. В итоге в одном из сервис- центров была найдена б\у батарейка с износом в 1% и ценой сопоставимой с парой банок хорошего яблочного сока :).

Начиная с середины 2012 года, я перестал предъявлять требования к ноутбуку по производительности графической системы, эти изменения были вызваны тем, что я перестал играть, хотя иногда вспоминаю об этом. Acer 5935G основательно пустил корни в пределах квартиры, брать его с собой, уже не совсем удобно… Оперативные вопросы решаются с помощью смартфона, а на работе используется совершенно другой, корпоративный, компьютер. С 2012 года, ноутбуку присвоен официальный статус «Замена настольному ПК в пределах квартиры», а учитывая наличие множества новых вариантов, ранги в виде «Игровой» и «Для мобильной работы» с ноутбука были списаны.

Однако, Acer 5935G продолжил выполнять функции мультимедийно центра: просмотр фильмов, воспроизведение музыки, интернет и конечно же студенческий компьютер с подготовкой курсовых, рефератов и т.д. Вдобавок к этому, я начал работу по написанию статей, что повлекло за собой работу над текстом и обработкой фотографий.

В этот момент наступает следующий этап изменений. С разрастанием архива фотографий, который после появления «зеркалки» начал разрастаться еще быстрее, появилась потребность в более объемном накопителе. Я попросту устал удалять каждый фильм в HD качестве после его просмотра что бы скачать следующий, в общем, было решено разобраться с вопросом кардинально и в феврале 2013 в систему попал Hitachi Travelstar 5K1000, HTS541010A9E680 объёмом в 1ТБ. Ранее штатный жесткий диск, обзавелся USB боксом, и на нем осталось наиболее важная информация и раздел ОС, так на всякий случай.

В качестве WiFi адаптера в подопытном установлен Intel WiFi Link 5100 ABG, совершенно случайно на мои глаза попалась статья о его разблокировке. В итоге приблизительно через десять минут в ACER 5935G появилась поддержка стандарта «N», после этого успеха пришлось идти в магазин за новым роутером…

Примерно в этот же момент ноутбук начал использоваться с большим 24 дюймовым монитором и беспроводным комплектом клавиатуры и мышки, что позволило с удобством работать над текстовыми материалами.

В качестве акустической системы начала использоваться Edifier R1500M а так-как ноутбук в отличие от стационарного компьютера дает свободу перемещений, носить за собой кабель было не очень удобно. Менять акустику на вариант со всторенным беспроводным адаптером не хотелось, было решено приобрести Logitech Wireless Speaker Adapter for Bluetooth. Эта небольшая коробочка без труда позволила использовать Bluetooth интерфейс для передачи звука, что принесло мобильность внутри комнаты.

Конечно, последние модификации не особо изменили конфигурацию ноутбука, они создали для него некоторую инфраструктуру внутри квартиры, что повысило уровень удобства его эксплуатации.

Не зря говорят: все познается в сравнении. Совершено недавно я заметил, что ноутбук уже не тот, случилось это в момент обработки одного материала непосредственно на тестовом стенде с Intel Core i7-4770K и SDD диском. В этот момент я задумался о полной замене ноутбука. После анализа предложений сегодняшнего рынка и выполняемых функций на ноутбуке, было намечено два варианта дальнейшего развития событий: в перовом, легком, я производил полный апгрейд забывая, об имеющемся аппарате. Во втором, мне бы удалось продумать еще один этап модернизации…. И так как второй вариант предоставлял возможность повозится с железками, что я конечно же люблю, а так же давал повод написать весь этот материал, я пошел именно по нему...

Первое что я начал делать, это восстанавливать внешний конструктив, Acer 5935G должен был оживиться не только в плане производительности, но и во внешнем облике. Первым пунктом была предпринята попытка подчинить ранее сломанную клавишу, но быстро этого сделать не удалось. Решил узнать, как можно найти одну и более клавиш.

На любимом многим интернет аукционе eBay нашлось довольно интересное предложение, люди просто продавали любую из имеющихся клавиш на их клавиатуре. В итоге клавиша была заказана и получена через две недели. Как видим, при поломке одной или паре клавиш можно обойтись без полной замены клавиатуры.

Для восстановления парочки небольших трещин на корпусе и укрепления конструкции крепления крышки ноутбука я использовал прозрачную сухую сварку.

С ее помощью на свое законное место вернулись все прорезиненные ножки, которые, кстати, тоже можно найти на eBay, но у меня они не были утеряны.

В корпусе ноутбука был использован не самый качественный способ фиксации гаек на основе которых держится вся конструкция. Меня миновали полностью сломанные петли крепления матрицы, но парочка болтов в их составе все же была сломана и снижала общую монолитность корпуса. Забегая вперед, я зафиксировал все имеющиеся «гайки» взяв их в небольшое кольцо из сухой сварки. Эту операцию нужно выполнять аккуратно не залив резьбу для болтов.

Изменение объема оперативной памяти, пожалуй, наиболее простой способ модернизации любого ноутбука. Почти в каждой системе планки легкодоступны и в отличие от замены жёсткого диска даже не нужно, переустанавливать операционную систему. До этого момента вопрос о ее замене или модернизации не поднимался, так как система изначально имела внушительный объем в 4 Гб, можно сказать, что в момент покупки 4 Гб были эталонным. Но времена меняются и с каждым днем интернет страницы содержат все больше мультимедийной информации, добавьте к этому включенное интернет радио, Skype, Word, Excel, пару фотографий в Photoshop и в итоге мы можем увидеть следующую картину по загрузке.

Конечно, некий запас еще остается, но иногда начинаешь ощущать, что после закрытия пары приложений система начинает работать быстрее. Поэтому с заделом на будущее было принято решение нарастить объем памяти до 8 Гб. Для этого были использованы два модуля JM1333KSN-4G производства компании Transcend.

Далее, после оперативной памяти, мы подошли к вопросу о накопителе. С момента покупки ноутбука, самым громким событием на рынке ПК, было массовое появление твердотельных накопителе. Без пункта о его применении, все вышеописанные модернизации можно было бы не начинать.

Установка твердотельного накопителя в ноутбуки прошлых поколений не редкость. И здесь принимаются два наиболее распространённых способа. В первом диск устанавливается на место основного HDD, а во втором используются переходники занимающие разъем DVD-привода.

Так в первом случае за бортом остается объемный HDD, а во втором DVD привод, в общем, приходится что-то демонтировать. Если отсутствием привода в наше время можно полностью смириться, то терять объем дисковой системы изначально не хотелось. В момент поиска переходника для замены DVD на SSD, под руку попался диск Transcend TS128GMSA720 выполненный в формате mSATA.

Жаль, но штатного разъёма для него не нашлось :), в один момент я вспомнил о пустующем разъёме Mini PCI-Express и тут я начал думать о третьем методе установки SSD в старые ноутбуки. Как оказалось, данные разъёмы полностью электрически совместимы, полет мысли происходил быстро, появилась идея перекинуть каналы SATA c неиспользуемого разъема eSATA. Приблизительно через полтора часа, с помощью одного разрезанного SATA-кабеля и паяльника, диск определился в системе с линий eSATA, при этом он находился в разъёме Mini PCI-Express…

Изначально все было сделано довольно варварским способом, к сожалению, переделывать более качественно не понадобилось, в полете мыслей о модернизации я совершено забыл изучить базовый аспект. В BIOS Acer 5935G нет возможности выбрать канал eSATA в качестве загрузочного, на этом третий подход к установке SSD так и остался не существующим…

В качестве утешительного приза, я все-таки решил установить вышеупомянутой диск в систему через переходник на обычный форм-фактор 2.5''. Я не буду описывать впечатление от того когда система переходит на использование SSD-накопителя, этому и так есть множество примеров, скажу лишь одно: ноутбук ускорился, причем очень значительно!

В сегодняшней заметки, будет лишь одно тестирование. После проделанных модификаций мне стало интересно, насколько я проигрываю в части процессора старого поколения. Итак, для тестирования был выбран тестовый пакет Cinebench R10 x64 – CPU, который запускался в двух режимах. В рамках тестирования конкурентами были выбраны следующие процессоры: Intel Core i5-2430M; Intel Core i7-4500U; Intel Core i7-4770K; AMD FX-4330 и AMD FX-8350 :). Каждый процессор тестировался на различной системе, поэтому результат не претендует на 100% точность, однако увидеть ориентиры мы однозначно сможем.

Результаты получились весьма и весьма интересные, так разогнанный старичок T6600 в одно-потоковом режиме подбирается к актуальным сегодня процессорам, особенно удивило различие с настольным FX-4330… В много-потоковом варианте, сегодняшние многоядерные процессоры уходят далеко в перед, хотя по сравнению с настольным i7-4770K мобильные варианты смотрятся уже не столь интересно.

Данные результаты позволили мне сделать следующие выводы: в повседневных задачах, которые выполняются на моем ноутбуке его производительности вполне достаточно, и даже если говорить о кратковременных нагрузках в виде обработки десятка фотографий, мне не придётся ждать в пять или десять раз дольше, а всего в два, а если для какой-либо задачи потребуются процессорные мощности, я попросту воспользуюсь настольным i7-4770K. Так же я понял, что замена процессора внутри данной платформы лишена смысла, прирост производительности относительно сегодняшних решений будет минимален.

Самой главной модернизацией оказалась установка SSD накопителя, именно он принес системе оживление и значительно улучшил отзывчивость системы. Если вы тоже захотите установить SSD в свою не самую новую систему, не стоит гнаться за самым производительным диском помните, что большинство старых ноутбуков ограничиваются стандартом SATA 2.0.

Если что и осталось за бортом сегодня, так это модификация таймингов оперативной памяти, показатели разгона видеокарты и дальнейшая судьба основного жесткого диска… Но об этом, возможно, в другой раз, быть может Acer Aspire 5935G еще долго будет выполнять роль моего настоящего домашнего компьютера…

Обсудить материал можно на Форуме или в наших группах ВКонтакте и Facebook.

Еще больше интеграции. Обзор AMD Athlon 5350

Рубрика: Процессоры и материнские платыМетки: am1 | amd | apu | asrock am1b-itx | athlon 5350 | kabini | mini-itx | socket am1

Дата: 17/08/2014 23:00:00

За последние годы, рынок компьютерных комплектующих на наших глазах претерпевает порой довольно значительны перемены. Так мобильные устройства в виде смартфонов и планшетов перетянули на свою сторону множество пользователей, теперь с помощью этих гаджетов можно совершать множество повседневных задач, а не просто звонить и писать сообщения. Некоторые пользователи нашли в них инструмент для интернет сёрфинга, общения, игр и работы. Конечно, планшет, а тем более смартфон не всегда смогут заменить настольный или мобильный компьютер, отсутствие достаточной диагонали экрана или даже просто тактильной клавиатуры порой очень сильно осложняют жизнь…

Но сегодня введение относится немного к другой части изменений, помимо внешнего давления с рынка мобильных гаджетов, ПК изменяется и внутри. Можно сказать, что произошло большое дробление привычного нам десктопа на множество категорий, каждая из которых предполагает решение определенного круга задач с помощью вашего компьютера. Если ранее все делилось приблизительно на три сегмента, то сейчас существуют как переходные категории, так и совершенно узконаправленные решения. Например, в низкобюджетном сегменте компания AMD довольно успешно реализует концепцию APU процессоров, если кто то еще не знаком с этим классом, то напомним, что это комбинация центрального и графического процессоров на одном кристалле. Ранее мы знакомились и ставили эксперименты над этими решениям. И если для APU мы и многие пользователи успешно нашли сферу применения, то сейчас нам предстоит задача посложнее.

Мы познакомимся с новой платформой AM1 от компании AMD, а так же с предназначенной для нее процессором, определим какие задачи и в каких объемах можно решать с помощью данной платформы. Итак, на пути изменений и модернизации обычных CPU, AMD AM1 это шаг следующий после реализации платформы APU, в нем мы можем наблюдать переход к дизайну SoC (System-on-Chip – Система на кристалле). Если коротко, то кроме графического ядра с контроллером памяти, к кристаллу добавляются I\O функции внутренних интерфейсов, в результате это приводит к интеграционным процессам при изготовлении кристаллов, снижению требований к материнским платам, что в вместе снижает общую стоимость системы.

Для платформы AMD AM1 предполагается использование «дестопных» версий процессоров Kabini, в целом процессоры не претерпели глобальных изменений со времен их мобильных версий, в названии процессоров появились знакомые многим аббревиатуры Athlon и Sempron :).

Если сравнивать с первоначальным пришествием в мобильном секторе, то архитектура ядер Jaguar, которые используются в SoC чипах Kabini, а так же набор встроенных контроллеров остался неизменным, поэтому почти каждая материнская плата на AM1 будет иметь всего по два разъема SATA 6 Гбит/с, пару USB 3.0, хорошо, что количество USB 2.0 не столь минималистично и может расширится до восьми портов. Контроллер PCI Express 2.0 позволяет реализовать до 8x линий PCI-E. А если говорить о встроенном графическом чипе, основанным на архитектуре GCN, то для вывода его трудов предусмотрены интерфейсы HDMI, DVI, DisplayPort и VGA.

Для знакомства с процессором Kabini мы будем использовать старшую модель в лице Athlon 5350. На первый взгляд, визуально, новинка не отличается от других процессоров компании AMD для платформ на базе FM2+ или AM3+. Аналогичная теплораспределительная крышка с маркировками, контактные ножки, все идентично. Единственное, что выделяет Athlon 5350 из ряда старших собратьев – это немного уменьшенный размер новинки. Для наглядности, мы сделали фото с крышкой от A10-5800K, которая осталась в закромах после вот этих экспериментов.

Совместно с процессором у нас оказалась материнская плата AM1B-ITX от компании ASRock. Плата выполнена в формате Mini-ITX и позволяет реализовать все возможности которые предоставляет процессор Athlon 5350. На борту AM1B-ITX расположились два разъёма DDR3 для оперативной памяти, один полноразмерный PCE-E, для подключения накопителей имеется четыре разъёма SATA, два дополнительных берут свое начала от контроллера ASMedia ASM1061, аналогично два USB 3.0 реализуются с помощью ASMedia ASM1042A.

На интерфейсную панель выведены порты VGA, DVI и HDMI, LAN, LPT, три аудио разъёма miniJack, пара USB 2.0 и один PS/2 для клавиатуры или мыши. Так-как звуковая система еще не интегрировалась в процессор, она основывается на кодеке Realtek ALC662, та же история и у сетевого адаптера, который берет свое начало от Realtek RTL 8111GR. Как видим, ASRock в любом случае укомплектовала плату дополнительными контролерами.

На сокете имеется маркировка FS1b, он как и процессор очень похож на своих старших братьев, для фиксации процессора так же используется ключ. Установить процессор можно только в одном положении. Заявленный тепловой пакет процессоров AMD Kabini составляет смешные, для настольного сегмента, 25 Вт, от сюда вытекают не критичные требования к подсистеме питания, которая содержит в себе всего две фазы.

Для охлаждения процессора используется очень компактный радиатор, при первом взгляде он кажется просто массивными кулером чипсета :). Довольно интересно, что AMD в первые за многие годы отошла от привычного метода крепления, теперь фиксация на плате происходит при помощи двух «гвоздей» работающим по принципу знакомым многим владельцам Box кулеров от Intel.

Новый метод крепления автоматически сводит к нулю совместимость со множеством имеющихся на рынке радиаторов, помимо этого двухточечное крепление значительно деформирует текстолит материнской платы.

После осмотра системы, пришло время запустить ее и проверить в действии, мы не собирали систему в специальный мини корпус, а попросту расположили ее на нашем открытом тестовом стенде. После ASUS Sabertooth Z87 с установленным кулером Noctua NH-D15, система на базе AM1 выглядела действительно довольно компактно :).

Athlon 5350 изготовлен по технологии 28-нм и содержит в себе четыре ядра на базе микроархитектуры Jaguar. Штатная частота составляет 2050 МГц при напряжении ядра 1.28В, объём кеш-памяти 2-го уровня два мегабайта. При задействование технологии Cool'n'Quiet множитель процессора снижается до x8.

Максимальный объем оперативной памяти для системы AM1 составят 16 гигабайт, память может работать на частоте до 1600 мгц, при этом только в одноканальном режиме. Как известно, частота оперативной памяти оказывает огромное влияние на итоговую производительность графической системы процессоров, в этом мы убеждались в данном материале. Жаль, что более производительная память попросту не поддерживается.

В Athlon 5350 интегрировано графическое ядро из серии Radeon R3 Graphics, если говорить более точнее то AMD Radeon HD 8400. На момент тестирования утилита GPU-Z не правильно определила количество текстурных и растровых блоков, а то что в составе ядра содержится 128 потоковых процессоров информация корректная.

При тестировании, в качестве соперников для Athlon 5350, сегодня выступят два довольно серьёзных конкурента в лице AMD FX-4130 и AMD A10-5800K. Конечно, для новинки на AM1 прямыми конкурентами являются совершенно другие процессоры, например процессоры Intel Celeron на архитектурах Bay Trail-D или даже Haswell. Однако, сегодня, мы хотим определить позиционирование новой платформы среди всех линеек процессоров, поэтому представители серий AMD FX и AMD APU подойдут как нельзя лучше.

Перед анализом результатов, хочется вспомнить еще о паре пунктов. Во-первых, система охлаждения показала себя с хорошей стороны, маленький кулер не оказался очередной жужалкой, а работал достаточно тихо. Проверка температурных показаний, которые фиксировались все возможными утилитами указывала на температуру центрального процессора порядка 45°C, но учитывая особенности работы температурных датчиков на процессорах APU, не будем утверждать, что это совершенно точные показания. Считаем, что при желании можно будет без проблем перевести данный процессор на пассивное охлаждение. Во вторых, мы не упомянули о возможности разгона, на данной плате она попросту отсутствует, к сожалению аналогичная ситуация будет наблюдаться и на других материнских платах для платформы AM1. Хотя, как показывает база результатов HwBot.org компания Asus добавила возможность разгона в некоторые модели плат. Жаль, но купить дешевую платформу и попытаться выжать максимум сейчас получается все реже.

Результаты получились довольно интересными, так топовый представитель платформы AM-1, значительно уступает аналогичному процессору из серии APU. Но если вспомнить о цене решения, то по данным Яндекс.Маркета а связку AMD Athlon 5350+ ASRock AM1B-ITX стоит просят даже чуть меньше, чем за один процессор AMD A10-5800K можно сказать, что производительность напрямую отражает цену решения.

Да, платформа AM1 получилась действительно бюджетной, но при этом она почти лишена игровых функций и сможет обеспечить функционал обычного офисного уровня или небольшого мультимедийного центра начального уровня. На наш взгляд, решения на базе AM1 должны быть интересны в составе полностью готовых к эксплуатации ПК, скажем вот в таком ZBOX, после приобретения его можно попросту включить и работать, а если вы хотите собрать более индивидуальное решение, разработать корпус и систему охлаждения, то платформа AMD FM2+ кажется нам более привлекательной из-за возможности ее разгона и дальнейшего расширения.

Обсудить материал можно на Форуме или в наших группах ВКонтакте и Facebook.

[Полигон Modlabs] Обзор MSI Z97M GAMING

Рубрика: Процессоры и материнские платыМетки: GAMING | MSI | Z97 | Z97M

Дата: 28/07/2014 03:33:33

Почти всегда, те или иные новинки рынка компьютерных комплектующих, могут изменить производительность вашего системного блока следующим образом: в первом варианте, изменений попросту не будет, так как производители могут провести, не любимый всеми ребрендинг - это когда меняется только название напечатанное на упаковке, а все что внутри остается неизменным. Во втором варианте, пользователи получают действительно новый продукт, который улучшает характеристики своих предшественников, казалось бы, производительность должна расти, однако и здесь она может остаться на прежнем уровне, давайте разберем почему. Иногда, улучшения, которые новинка принесла с собой, пользователь сможет применить лишь спустя пару-тройку месяцев. Можно сказать, что именно по такому сценарию на рынок выходят новые материнские платы, именно они закладывают фундамент для будущих линеек процессоров, а при использовании имеющихся, не приносят ни каких глобальных изменений.

Так материнские платы основанные на новом наборе системной логики Intel Z97 принесли с собой поддержку интерфейса SATA Express, накопителей формата PCI Express и M.2 PCIe и конечно же будущих процессоров Intel Broadwell. И если накопители нового формата уже появились на прилавках магазинов, пусть и в небольшом ассортименте, то анонса новых процессоров придётся еще подождать… И что бы заполнить этот момент ожидания, производители улучшают «обвес», тем самым повышая общее качество своих продуктов. Предлагаю начать знакомиться с представителями материнских плат на наборе системной логики Intel Z97, что бы в момент выхода новых процессоров быть во всеоружии.

Сегодня, к нам на тестирование попала материнская плата MSI Z97M GAMING. Как видно из названия, плата относится к геймерской линейке компании MSI и базируется на системной логике Intel Z97. Если изучить сайт MSI, то мы можем встретить целых девять материнских плат, находящихся в этой же линейке и использующих чипсет Z97. Все они отличаются своими техническими характеристиками и позволяют подобрать наиболее подходящую именно для вас плату. Но среди множественного выбора, только Z97M GAMING выполнена в форм-факторе micro-ATX, который используется для создания столь популярных в последнее время компактных и производительных систем. Давайте изучим новинку и сравним ее с достойным конкурентов в лице ASUS MAXIMUS VI GENE основанной на предшествующем чипсете Intel Z87.

Плата поставляется в довольно компактной и не раздутой по размеру упаковке, в ее оформление используются изображение дракона и сочетание черного с красным цветов. На лицевой стороне упаковки имеется упоминание о технологии Audio Boost 2 и сетевом адаптере Qualcomm Atheros Killer, а на обратной в более полном описании приведены технически характеристики.

Раскрыв упаковку, кроме самой платы мы обнаружили следующий комплект поставки:

- Четыре кабеля SATA;

- Один SLI-мост;

- Кабель Direct audio;

- Набор конекторов M-Connector;

- Заглушка для задней панели корпуса;

- Набор меток для кабелей;

- Фирменная наклейка на системный блок от MSI GAMING;

- Табличка на дверь с надписью «I'M SORRY BUSY GAMING»;

- Руководство пользователя и DVD-диск с ПО.

Комплект поставки кажется обширным, но это впечатление создается из-за множества бумажной продукции, которая почти всегда остается лежать без использования, но и действительно нужные компоненты имеются в наличии.

Как упоминалось ранее, материнская плата Z97M GAMING выполнена в форм-факторе micro-ATX и если говорить в миллиметрах, то ее размеры составляют 244 х 244. В оформлении повсеместно используется черный цвет и лишь небольшие вставки на радиаторах окрашены в красный, можно сказать это фирменный окрас серии GAMING от компании MSI. Обратная сторона не содержит каких-либо микросхем, на ней находится лишь стандартный бекплейт процессорного разъёма.

На интерфейсную панель MSI Z97M GAMING выведены следующие порты:

- Один PS/2 для клавиатуры или мыши;

- Шесть USB 3.0 и два USB 2.0;

- По одному HDMI и DisplayPort;

- Один LAN RJ-45;

- Два eSATA 6 Гбит/с;

- Один оптический выход S/PDIF;

- Шесть аудио разъёмов miniJack;

- Кнопка Clear CMOS.

Приятно удивило наличие разъёма PS/2, некоторые производители уже перестали использовать его на платах среднего и высшего ценового диапазона, здесь он явно предназначен для геймеров у которых есть любимый манипулятор со старых времен. В остальном все стандартно, возможно кого-то смутит отсутствие S/PDIF. К бонусам от производителя можно отнести покрытия некоторых разъёмов золотым напылением, что в теории должно улучшить качество контакта и продлить жизненный цикл разъемов. Работоспособность двух из шести разъёмов USB 3.0 осуществляется по средствам контроллера ASMedia ASM1042, а за поддержку двух eSATA 6 Гбит/с, отвечает контроллер ASMedia ASM1061.

На плату возможно установить процессоры 4го и 5го поколения Intel Core, Pentium и Celeron под сокет LGA1150. Около сокетное пространство не загружено массивными радиаторами, что позволит устанавливать крупногабаритные куллеры, в нашем случае при установке Noctua HD-15 проблем не возникло.

Для установки оперативной памяти DDR3 предусмотрены четыре разъёма, они имеют фиксирующие защелки только на одной из сторон - как показывает практика их использование действительно удобно, особенно при замене памяти с установленной видеокартой. Для использования двуканального режима работы нужно устанавливать память в первый и третий или второй и четвертый слоты. Максимально поддерживаемый объём памяти ровняется 32 Гб, аналогичный показатель был и у плат на логике Z87, хотя для домашних в том числе и игровых ПК более и не требуется. При этом с помощью функций разгона память сможет работать на частоте вплоть до 3300 МГц.

Рядом с разъемами памяти, в правом верхнем углу платы распаян пост-индикатор и набор кнопок управления. Их наличие обрадовало и немного озадачило одновременно, ранее они встречались только на топовых моделях, которые нацелены на энтузиастов-оверклокеров. Геймеры тоже начали использовать открытые стенды? Здесь также расположилась кнопка OC Genie, отвечающая за запуск одноименной технологии автоматического разгона.

Набор слотов расширения не велик и включает в себя два PCI Express 3.0 x16 и еще два PCI Express 2.0 x1. Конечно их количество напрямую ограничивается размерами платы и в рамках таких ограничений, мы можем увидеть, что производитель сделал явный упор на поддержку тандемов из двух видеокарт в CrossFireX или SLI. При использовании такой технологии, каждой из видеокарт будет отведено по 8x линий PCI Express.

В нише между двумя полноразмерными PCI Express расположился разъем для подключения накопителей формата M.2 (NGFF), его отличительной особенностью является возможность установки накопителей всех типа размеров: 2242, 2260 и 2280.

Звуковая система Audio Boost 2 занимает значительную площадь левого угла печатной платы, которая изолирована от остальной PCB. В ее основе лежит HDA-кодек Realtek ALC1150, обеспечивающий поддержку восьмиканальных аудиосистем. Благодаря двум усилителям к плате возможно подключать наушники с сопротивлением до 600 Ом, компонентная база также включает в себя конденсаторы компании Nichicon. Отдельно отметим, что довольно интересным пунктом является технология USB AUDIO POWER, она обеспечивает подачу стабильного 5V напряжения на USB порты.

На грани правого нижнего угла платы расположились шесть разъёмов SATA 6 Гбит/с, все они берут свое начало от набора системной логики. При использовании накопителя M.2 пятый и шестой порты SATA будут деактивированы.

Для охлаждения системы питания и чипсета используются два раздельных радиатора. По дизайну они выполнены в стиле платы и крепятся к ней с помощью болтов - это позволяет добиться равномерного и качественного прижима. Несмотря на свою массивность, на наш взгляд радиаторы имеют не значительную рассеивающею площадь, возможно стоило добавить пропилов…

Радиатор системы питания в своей конструкции имеет шесть небольших болтов, ради эксперимента мы решили их раскрутить. И если первые четыре крепят красные вставки, то два оставшихся фиксируют планку основания. Открутив их мы обнаружили, что в месте контакта основания и тепловой трубки отсутствует пайка и на ее месте находится лишь пара небольших капель клея, надеемся теплового. Пользователям, которые не боятся лишится гарантии мы рекомендуем промазать данные места термопастой. Как будет работать радиатор в заводском режиме покажет тестирование.

Система питания процессора имеет в своем распоряжении восемь фаз питания и управляется ШИМ-контроллером uP1649Q. Если говорить о компонентной базе, то в ее состав вошли конденсаторы Dark CAP и Hi-c, а так же катушки производства SFC.

После знакомства с «железной» составляющей MSI Z97M GAMING пора проверить плату в деле, для этого мы использовали тестовый стен следующей конфигурации:

- Процессор: Intel Core i7 4770K;

- Видеокарта: Sapphire R9 280X Toxic

- Оперативная память: Transcend aXeRam DDR3-2400;

- Жёсткий диск: Transcend Half-Slim SSD TS64GHSD740 (для системы), Seagate ST3250410AS для данных;

- Блок питания: Seasonic X-1250 GOLD (SS-1250XM);

- Microsoft Windows 8.1 Professional + последние обновления.

Сборка системы прошла без запинок и каких-либо нюансов. Мы зашли в UEFI меню, на его первоначальной странице пользователь сразу может увидеть краткое описание системы, системную дату, очередность устройств для загрузки, статус функций OC GENE и XMP, а также перейти в следующие пункты меню, ссылки на них располагаются по краям. Всего есть шесть пунктов, предлагаю коротко пройтись по ним.

В первом пункте «SETTINGS» имеются разделы основных настроек системы, их содержание будет знакомо всем пользователям, которые ранее заходили в BIOS материнской платы от любого производителя. Сразу стоит упомянуть, что оболочка имеет возможность изменения языка, поддержка русского в наличии, но название большинства параметров осталось на английском, а вот функция кратких подсказок переведена хорошо и будет явно полезна новичкам.

Второй и самый интересный пункт «OC» содержит в себе множество параметров для тонкой настройки системы в разрезе оверклокинга. Весь пункт имеет два представления Simple и Advanced, что облегчит процесс настройки для новых пользователей. В режиме Advanced будут доступны настройки частоты системной шины и режима Turbo.

Пункты M-FLASH и OC PROFILE говорят сами за себя. В первом можно обновить BIOS, а во втором сохранить и загрузить профили своих настроек. Мы проверили работоспособность обоих, все о работало корректно.

Далее следует пункт HARDWARE MONITOR, в нем можно отследить текущие значения температуры и скорости вращения вентиляторов, а так же настроить режим их работы. Конечно, двух термодатчиков кажется не достаточным, но я надеюсь, что их большее количество мы увидим на платах топового сегмента.

Довольно интересным является пункт BOARD EXPLORER, в нем возможно увидеть статус любого разъема платы и название подключенного к нему устройства. Хотя, большинство пользователей и так знает, что и где подключено :).

Следуя далее мы решили проверить функцию OC GENE и здесь обнаружилась не совсем понятная особенность. Как оказалось, кнопка на плате и функция в BIOS совершенно не взаимосвязанны друг с другом и применяют различные настройки. Например, при активации функции OC GENE из BIOS, к системе применяются настройки с ниже описанного скриншота: Множитель процессора повышается до 40х, а напряжение до 1.2в, для памяти устанавливается профиль XMP.

При использовании физической кнопки, система повышает множитель процессора до 39x, напряжение остается на нормальном значении, а память не использует профиль XMP. В итоге, на нашем стенде система вела себя не стабильно и выдерживала нагрузки. На этом кнопка OC GENE была деактивирована и мы перешли в режим ручной настройки.

В ручном режиме все оказалось гораздо проще, при определенных напряжениях плата без проблем позволила добиться заранее известных частот процессора. Здесь, ситуация не изменяется на протяжении всех обзоров в которых участвует наш образец i7 4770K, а это еще раз подтверждает что на данной платформе успешность разгона будет зависеть именно от процессора. Конечно, при разгоне по частоте BCLK, плата не показал каких либо рекордов и остановилась на отметке в районе 165Мгц, результат признаемся не лучший, но критичность этого параметра мы оставим для плат ориентированных на оверклокеров.

Подведение итогов сегодняшнего обзора, по традиции хочется начать с оглашения цены MSI Z97M GAMING, по данным Яндекс.Маркета на момент публикации статьи она находится в районе 5300р. Далее, хочется упомянуть о системе в которой будет работать плата: формат micro-ATX изначально предполагает сборку не большой и компактной системы. В большинстве случаев в состав такой системы войдет не самое эффективное охлаждение, да и свободное пространство в корпусе будет ограничено.

При использовании в такой системе у MSI Z97M GAMING есть следующие плюсы: в ручном режиме она однозначно сможет обеспечить разгон процессора до значений, при которых дальнейший рост частот ограничится производительностью куллера. Технологии используемые в составе аудио системы и сетевого адаптера позволят не задумываться о покупке дополнительных модулей. Возможность установки накопителя формата M.2 не только ускорит дисковую систему, но и сохранит лишнее пространство внутри корпуса. А поддержка следующего поколения процессоров, попросту уменьшает смысл приобретения плат на предшествующем наборе системной логики.

И если придирки к качеству изготовления системы охлаждения, количеству температурных датчиков и показателям разгона по частоте BCLK мы оставим до момента тестирования плат немного другого класса, то корректную работу функции OC Genie 4 хотелось быувидеть уже в следующих версиях BIOS.

Обсудить материал можно на Форуме или в наших группах ВКонтакте и Facebook.

[Полигон Modlabs] Обзор ASUS MAXIMUS VI GENE

Рубрика: Процессоры и материнские платыМетки: ASUS | MAXIMUS VI GENE | Republic of Gamers | ROG | Обзор

Дата: 26/01/2014 20:55:00

Линейка материнских плат «Republic of Gamers» компании ASUS ориентируется на оверклокеров и геймеров, которые хотят собрать игровую и безупречно производительную систему. Одна из представителей этой линейки, MAXIMUS VI GENE сегодня попала к нам на тестирование, на ее примере предлагаю изучить сходства и различия с платами ASUS из линейки «TUF», а так же провести некую грань сравнения с представителями обычных без серийных плат, с которыми мы знакомились ранее.

MAXIMUS VI GENE попала к нам в довольно красочной упаковке, ее дизайн выполненный в красно-черных тонах полностью соответствует линейки «ROG». На лицевой стороне упаковки мы можем увидеть только название платы, а вот на обратной, находится перечисление основных технических характеристик и упоминание о используемых технологиях, детально рассказать о которых ASUS решила на площади откидывающейся крышки. Смотрового окна для заочного ознакомления с платой нет, здесь олько фотографии и текст.

Открыв коробку, кроме самой материнской платы мы можем обнаружить комплект поставки, в который вошли следующие компоненты:

- Шесть кабелей SATA 6Gb/s;

- Заглушка для задней панели корпуса;

- Один SLI-мост;

- Плата mPCIe Combo II;

- Фирменные коннекторы Q-Connector;

- Наклейки для упорядочения кабелей SATA;

- Стикер на дверь с надписью «DO NOT DISTURB Champion in action»;

- Руководство пользователя и DVD-диск с ПО;

- Фирменная наклейка на системный блок.

Комплект, можно сказать, стандартный для плат такой ценовой категории. Пользователям с массивом данных из множества жестких дисков безусловно придутся по вкусу наклейки для их учета, но основной изюминкой комплектации безусловно стал модуль mPCIe Combo II. Он предназначенный для установки плат формата Mini PCI-E и накопителей с интерфейсом NGFF 2, решение довольно интересное и нужное, но мы считаем, что поддержка распространенного в наши дни формата mSATA оказалось бы более востребованным. Так же хочется отметить, что в наборе ПО имеются лицензионные программы Daemon Tools Pro Standart и Антивирус Касперского.

После установки на плату, mPCIe Combo II выглядит как один из элементов I/O панели, в один момент мы подумали, что модуль можно было сделать несъемным и впаять в плату. Но в момент фиксации к материнской плате стало понятно, почему он модульный и съемный, при невозможности его снятия установка плат расширения была бы очень не удобна, а быть может совсем не возможна :). При использовании mPCIe Combo II есть один нюанс, в момент его задействования отключается пятый SATA порт, линия PCI-E отдельная и не приводит к отключению чего- либо.

MAXIMUS VI GENE выполнена в форм-факторе micro-ATX и имеет размеры 244х244 мм. Дизайн платы как и у ее коробки полностью соответствует стилю «Republic of Gamers».

На I/O панели расположились следующие разъёмы:

- Шесть USB 3.0 и четыре USB 2.0;

- Один HDMI;

- Один LAN;

- Оптический выход S/PDIF;

- Кнопки ROG Connect и Clear CMOS;

- Шесть аудио разъёмов miniJack.

Навряд ли кто-то испытывает недостаток портов USB, учитывая количество, их должно хватить для подключения всех вариантов периферийных устройств и гаджетов.

За охлаждение нагревающихся частей платы отвечают два независимых радиатора, оба выполнены из алюминиевого сплава и покрыты черно-матовой краской. Радиатор системы питания в своем основании располагает: одной тепловой трубкой и небольшими бакплейтами, они не только создают опору, но и отводят тепло от силовых ключей, расположенных на обратной стороне печатной платы. Радиатор чипсета более простой, и не имеет множества растягивающих ребер, но при этом довольно массивный и без труда отводит тепло от чипсета.

В качестве термоинтерфейса используется термопрокладки и терможвачка. Крепление к плате осуществляется при помощи подпружиненных болтов, что позволяет регулировать силу и качество фиксации.

Плата, предназначена для установки процессоров поколения Haswell с разъемом LGA 1150, для обеспечения процессора питанием используется восьмифазная система, управляемая ШИМ-контроллером ASP1251. В каждой из фаз используются уникальные дроссели BlackWing, транзисторы NexFET и конденсаторы Black Metallic.

Как и ранее рассмотренные платы, MAXIMUS VI GENE позволяет установить в систему до 32 Гб оперативной памяти, режим работы которой остался не изменен, это по прежнему до 3000 МГц при разгоне, собственно это и есть максимальные значения для данной платформы. Похоже технология MemOK! хорошо зарекомендовала себя и продолжает встречаться на каждой плате от ASUS, кнопка для ее задействования находится в непосредственной близости со слотами памяти.

Так же стоит упомянуть о наличии индикатора POST-кодов, небольшом джемперном переключателе платы в «LN2_MODE», точках замера всех основных напряжений, а так же светодиодов с помощью которых можно выявить виновника из-за которого система отказывается стартовать в той или иной ситуации. Эти функции не встречались нам в рассмотренных ранее ASUS Sabertooth Z87 и Asus Z87-A, а из этого можно сделать вывод, что MAXIMUS VI GENE ориентируется не только на любителей игр, но и на профессиональных оверклоеров, использующих в своем арсенале экстремальные системы охлаждения.

Набор слотов расширения, прежде всего ограничен размерами платы, здесь присутствуют два полноценных PCI Express 3.0 способные разделить между собой 16 линий PCI-E процессора. Дополнительно присутствует один PCI Express 2.0 с четырьмя линиями PCI-E обеспечиваемых силами набора системной логики, этот разъем с одной стороны имеет «пропил», что позволит установить в него любую из имеющихся видеокарт, зачем? Спросите вы. Ответ довольно прост, для достижения максимального разгона процессора с него снимают всю возможную нагрузку, в том числе и обеспечение работоспособности линий PCI-E, как показывает опыт, овеклокеры действительно используют эту технологию и получают прирост частоты для прохождения CPU тестов.

Что касается обычных пользователей, плата позволить собрать систему с тандемом видеокарт CrossFireX или SLI, но при этом у вас более не будет свободных PCI-E разъёмов и в этот момент модуль mPCIe Combo II станет еще более актуальным!

Восемь разъемов SATA расположились в два яруса на правом углу платы, шесть из них обеспечивает набор системной логики Intel Z87, два дополнительных работают благодаря контроллеру ASMedia ASM1061.

За поддержку звука отвечает кодек Realtek ALC1150, в целом вся звуковая система относится к серии «ROG SupremeFX Audio». Сам кодек находится под защитной крышкой, которая припаяна к плате. Область платы в районе звуковой зоны имеет красную подсветку и использует технологию BD Audio Layer Content.

MAXIMUS VI GENE продолжает удивлять нас наличием оверклокерских технологий, на нижнем ребре платы обнаруживаются дополнительные кнопки управления, а именно кнопки включения и перезагрузки. Их наличие может понадобиться энтузиастам использующих открытый тестовый стенд. Плата поддерживает работу с модулем OC Panel, жаль, что он изначально не включен в комплектацию и при необходимости его нужно докупать отдельно.

После ознакомления с «железной» частью MAXIMUS VI GENE пришло время поговорить о другой стороне медали. BIOS платы используют оболочку UEFI, которая на этот раз выполнена в красных тонах, опять же еще один элемент говорящий об отношении к серии «ROG». Как и прежде, оболочка разделена на два режима: EZ Mode и Advanced Mode, только в этом случае по умолчанию используется уже Advanced Mode, по всей видимости плата ориентируется именно на подготовленных пользователей.

Комплектное ПО с утилитой AI-Suite III по прежнему позволяет отслеживать все основные показатели системы, в реальном времени изменять их, осуществляя разгон или быть может даже наоборот «даунклок». Настройка режима работы вентиляторов довольно схожа с SABERTOOTH Z87, отсутствует лишь большее количество температурных датчиков.

Тестирование MAXIMUS VI GENE производилось в составе следующего тестового стенда:

- Процессор: Intel Core i7 4770K;

- Графический ускоритель: Saphire VAPOR-X R9 270X;

- Оперативная память: Transcend aXeRam DDR3-2400;

- Жёсткий диск: Transcend Half-Slim SSD TS64GHSD740 (для системы), Seagate ST3500413AS для данных;

- Блок питания: Seasonic X-1250 GOLD (SS-1250XM);

- Microsoft Windows 8.1 Professional + последние обновления.

Плата без проблем смогла разогнать стендовый Core i7 4770K до тех же показателей что и SABERTOOTH Z87. Процессор, на момент тестирования еще не прошедший процедуру скальпирования, остановился на частоте в 4500Мгц и упёрся в свои температурные показатели.

При разгоне по частоте BCLK ситуация не осталась такой же, без каких- либо манипуляций, используя лишь встроенный профиль из BIOS процессор заработал на частоте в 190Мгц. А после небольшого ручного вмешательства плата заработала на частоте в 195Мгц, что на целых 15Мгц больше чем у SABERTOOTH Z87. Результат разгона по BCLK однозначно отличный, пожалуй, что в этом и есть самое явное различие между этими платами.

Подведение итогов по ASUS MAXIMUS VI GENE хочется начать с оглашения ее цены, на момент публикации статьи, по данным Яндекс.Маркета, в среднем она находилась в районе 7000рублей. За эти деньги вы получаете довольно интересную плату, позиционирование которой определить довольно сложно. С одной стороны, это материнская плата с размерами, позволяющими собрать систему в компактном корпусе и возможно, в этом случае Вам стоит поискать плату подешевле! Но с другой стороны это некий гоночный болид готовый принять на свой борт азотный стакан и продемонстрировать отличные разгонные характеристики и именно здесь, плата наоборот выглядит очень дешевым вариантом по сравнению со своими старшими братьями, цена которых порой больше в два раза.

На наш взгляд, правильным решением будет использование ASUS MAXIMUS VI GENE именно во втором варианте: как базу дляэкспериментов с разгоном, и в этом вам поможет качественная компонентная база, расширенный набор настроек и конечно же приятные мелочи в виде индикатора POST-кодов и кнопок запуска.

Обсудить материал можно на Форуме или в наших группах ВКонтакте и Facebook.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.png)

.jpg)

.png)

.jpg)

.jpg)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)